新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

横浜にぎわい座は久しぶりです。去年9月に談春一門会で来て以来。ハコの大きさ、小ぎれいで暖かい雰囲気、ローカルのお客さんが醸し出す空気、いいですね。時間がなかったので野毛の「坂の上のそば屋 司」に行くのは断念して、桜木町駅構内の川村屋で鶏玉そばをいただきました。

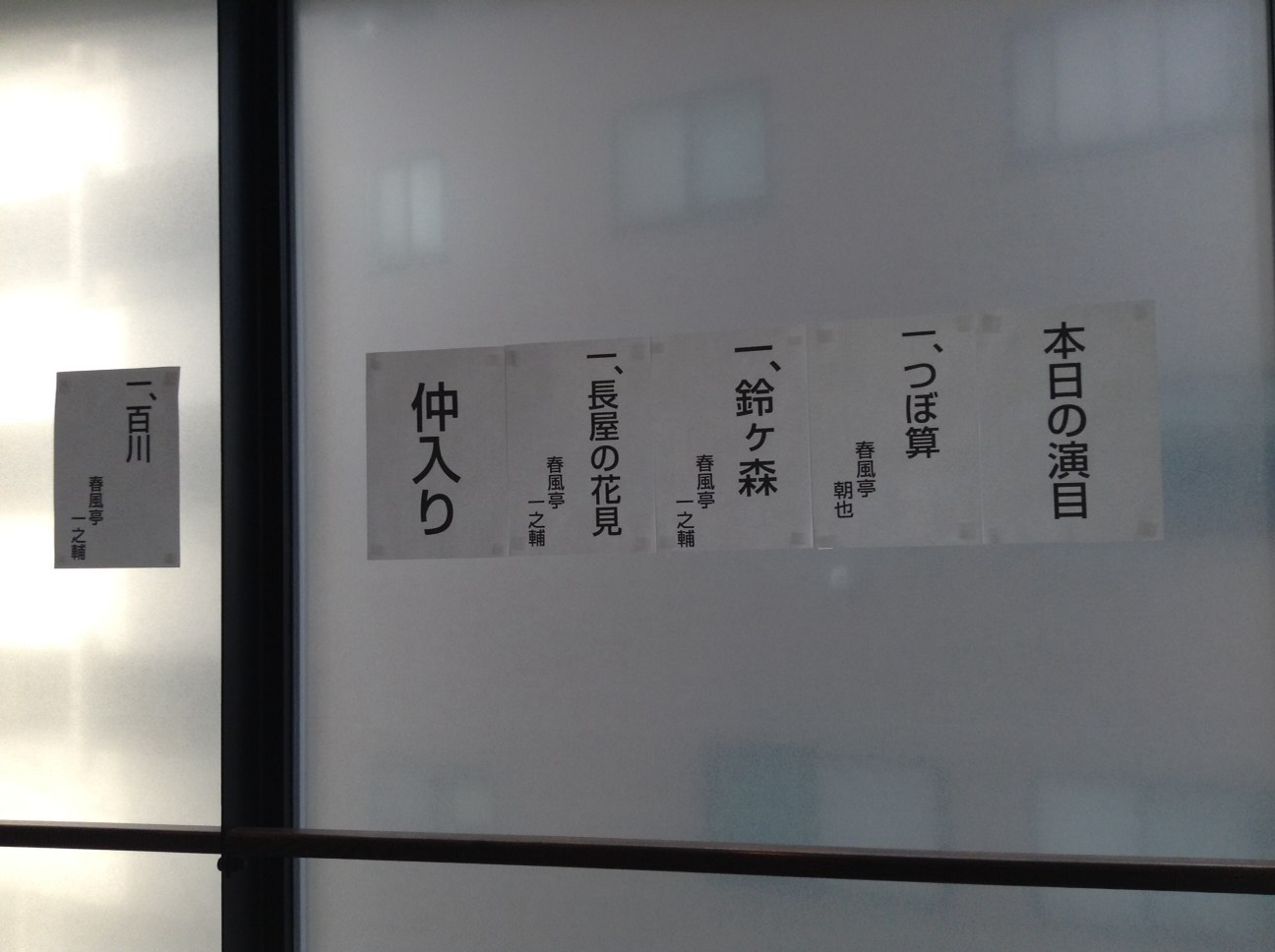

さて、独演会。

つぼ算/朝也

一之輔さんの弟弟子。一朝師に入門して12年で、二つ目対象のコンペでも優勝したり、有望株でしょう。

安心して聴けたので、改めて『壺算』の詐欺テクニックを堪能できました。3円50銭の一荷の瓶を3円で買って、もともと二荷の瓶を買いたかったからと返品、7円の二荷の瓶を6円でお買い上げ……えっ、手元の3円と返品された一荷の瓶を合算して6円ですか(汗)。

鈴ヶ森/一之輔

最前列が空いていることをいじっておられましたが、FBで最前列のチケット持ってる方が仕事の都合で行けなくなったというコメントを後で見て、「あなたでしたか」と思いました。

落語家鉄板の学校落語の体験談はまぁ置いておいて、鹿児島で最前列に座ったハーレーダビッドソンのカップルの話は爆笑しました。最前列に空いた三席に登場して欲しかったです。

鉄板の「鈴ヶ森」。一之輔さんが演じると、ダメダメなこそどろが、暗くて怖いから手をつないでくださいと親分に迫るところとか、ほとんどBLのパロディです。BL好きじゃないですが、一之輔さんの「鈴ヶ森」はへたれなこそ泥が面白くていつも爆笑です。

長屋の花見/一之輔

これまた、「部室落語」一之輔さんの魅力全開です。36人の長屋の店子全員は無理としても、月番のふたりと与太郎をはじめとする貧乏店子と貧乏ながら見栄っ張りな大家さんのエアー花見が面白すぎます。

ちなみに、江戸時代は上野は寛永寺のものだったので酒を持ち込んでの花見はできなかったはずですので、貧乏長屋の連中が上野に花見に行ったという設定は明治以降の作品でしょう。飛鳥山は幕府が庶民に開放したくれた桜の名所だったので江戸時代も酒や弁当を持ち込むことができたかも。

百川/一之輔

奉公人の百兵衛さんがどんだけ訛ってて、それを周りが勘違いするかがキモですね。ほんのわずかな発音やリズムの違いなんですが、爆笑しました。

さて、独演会。

つぼ算/朝也

一之輔さんの弟弟子。一朝師に入門して12年で、二つ目対象のコンペでも優勝したり、有望株でしょう。

安心して聴けたので、改めて『壺算』の詐欺テクニックを堪能できました。3円50銭の一荷の瓶を3円で買って、もともと二荷の瓶を買いたかったからと返品、7円の二荷の瓶を6円でお買い上げ……えっ、手元の3円と返品された一荷の瓶を合算して6円ですか(汗)。

鈴ヶ森/一之輔

最前列が空いていることをいじっておられましたが、FBで最前列のチケット持ってる方が仕事の都合で行けなくなったというコメントを後で見て、「あなたでしたか」と思いました。

落語家鉄板の学校落語の体験談はまぁ置いておいて、鹿児島で最前列に座ったハーレーダビッドソンのカップルの話は爆笑しました。最前列に空いた三席に登場して欲しかったです。

鉄板の「鈴ヶ森」。一之輔さんが演じると、ダメダメなこそどろが、暗くて怖いから手をつないでくださいと親分に迫るところとか、ほとんどBLのパロディです。BL好きじゃないですが、一之輔さんの「鈴ヶ森」はへたれなこそ泥が面白くていつも爆笑です。

長屋の花見/一之輔

これまた、「部室落語」一之輔さんの魅力全開です。36人の長屋の店子全員は無理としても、月番のふたりと与太郎をはじめとする貧乏店子と貧乏ながら見栄っ張りな大家さんのエアー花見が面白すぎます。

ちなみに、江戸時代は上野は寛永寺のものだったので酒を持ち込んでの花見はできなかったはずですので、貧乏長屋の連中が上野に花見に行ったという設定は明治以降の作品でしょう。飛鳥山は幕府が庶民に開放したくれた桜の名所だったので江戸時代も酒や弁当を持ち込むことができたかも。

百川/一之輔

奉公人の百兵衛さんがどんだけ訛ってて、それを周りが勘違いするかがキモですね。ほんのわずかな発音やリズムの違いなんですが、爆笑しました。

PR

とても久しぶりの落語会と思ったけど、たかが一ヶ月半ぶりでした(^_^;)。

2010年にライブで落語を聴き始め、その年から年間チケットを確保しているTBS落語研究会、今回は更新しようかどうしようかとても迷いました……正直、昔は生でテレビ収録されるという緊張感が演者にかけるプレッシャーがいいパフォーマンスを生んだだろうと思うのですが、私には同じ演者が寄席や落語会でもっと笑わせたり泣かせたりしてくれているのを知ってしまったので、テレビ放送の録画収録に遠慮してくしゃみひとつ立てられない雰囲気がリラックスできないのです。でも、顔付けは毎回いいし、寄席では聴けないネタも聴ける機会なので、いろいろ迷った挙げ句、今年も常連席を更新しました。

持参金/菊志ん

友人への借金を取り立てられた男が、知り合いから持ち込まれた持参金付の嫁取りにOKするが、その縁談は……(^_^;)。えーと、商家に雇われた女中が妊娠したことが判明して、相手もわからずに臨月まで放置されるという設定が無理だと思いますけど、五両が循環参照しちゃっているところがキモですよね。

花見酒/小満ん

渋い落語ファンに好まれる小満ん師匠。花見客を目当てに酒を売って一儲けしようとする兄貴分と弟分が、仕入れた酒を呑んじゃっての体たらく。隅田川の桜といえば『百年目』が好きな噺なんだけど、ダメダメな兄弟分の『花見酒』も面白いかな。

植木のお化け/一朝

お化けといっても怪談ではありません……人が死んで出てくるのは幽霊で、お化けは他の生き物が霊的な力を使って別の形に化けたものとか、何とか説明してくれてましたが、忘れました。

要は、一朝師匠が芝居から面白い場面を切り取る名場面集なんですよね。うー、歌舞伎の知識経験があったらもっと楽しめたかと思います。帰りのバスで歌舞伎通らしきファンが大成駒のコピーなのがいい、みたいなことを言っていましたので。

抜け雀/喬太郎

左甚五郎ネタの『竹の水仙』が古典レパートリーの中でも有力な喬太郎師匠が、似たような噺ながら、古今亭レパートリーの印象がつよい『抜け雀』をどう演出するか注目……って、嫌な観客ですよね(^_^;)。でも落語研究会って全体にそういう猛者な落語ファンが多い空気が漂ってます。

小田原宿の説明も、無一文の絵師が相模屋に逗留する経緯も端折って、腰の低い宿主が、無一文の絵師が一ヶ月以上逗留した費用の一部として五両を請求するところから展開。私が蓄積している他の落語家が演じる若絵師より、父親がメッセージとして残したフィードバックに対して素直なところが『井戸の茶碗』の高木氏に近い感じ。一方、父親の静謐で鷹揚な雰囲気は、今まで聴いた『抜け雀』の中でも印象的。

2010年にライブで落語を聴き始め、その年から年間チケットを確保しているTBS落語研究会、今回は更新しようかどうしようかとても迷いました……正直、昔は生でテレビ収録されるという緊張感が演者にかけるプレッシャーがいいパフォーマンスを生んだだろうと思うのですが、私には同じ演者が寄席や落語会でもっと笑わせたり泣かせたりしてくれているのを知ってしまったので、テレビ放送の録画収録に遠慮してくしゃみひとつ立てられない雰囲気がリラックスできないのです。でも、顔付けは毎回いいし、寄席では聴けないネタも聴ける機会なので、いろいろ迷った挙げ句、今年も常連席を更新しました。

持参金/菊志ん

友人への借金を取り立てられた男が、知り合いから持ち込まれた持参金付の嫁取りにOKするが、その縁談は……(^_^;)。えーと、商家に雇われた女中が妊娠したことが判明して、相手もわからずに臨月まで放置されるという設定が無理だと思いますけど、五両が循環参照しちゃっているところがキモですよね。

花見酒/小満ん

渋い落語ファンに好まれる小満ん師匠。花見客を目当てに酒を売って一儲けしようとする兄貴分と弟分が、仕入れた酒を呑んじゃっての体たらく。隅田川の桜といえば『百年目』が好きな噺なんだけど、ダメダメな兄弟分の『花見酒』も面白いかな。

植木のお化け/一朝

お化けといっても怪談ではありません……人が死んで出てくるのは幽霊で、お化けは他の生き物が霊的な力を使って別の形に化けたものとか、何とか説明してくれてましたが、忘れました。

要は、一朝師匠が芝居から面白い場面を切り取る名場面集なんですよね。うー、歌舞伎の知識経験があったらもっと楽しめたかと思います。帰りのバスで歌舞伎通らしきファンが大成駒のコピーなのがいい、みたいなことを言っていましたので。

抜け雀/喬太郎

左甚五郎ネタの『竹の水仙』が古典レパートリーの中でも有力な喬太郎師匠が、似たような噺ながら、古今亭レパートリーの印象がつよい『抜け雀』をどう演出するか注目……って、嫌な観客ですよね(^_^;)。でも落語研究会って全体にそういう猛者な落語ファンが多い空気が漂ってます。

小田原宿の説明も、無一文の絵師が相模屋に逗留する経緯も端折って、腰の低い宿主が、無一文の絵師が一ヶ月以上逗留した費用の一部として五両を請求するところから展開。私が蓄積している他の落語家が演じる若絵師より、父親がメッセージとして残したフィードバックに対して素直なところが『井戸の茶碗』の高木氏に近い感じ。一方、父親の静謐で鷹揚な雰囲気は、今まで聴いた『抜け雀』の中でも印象的。

「ザ・柳家!Ⅴ」だそうです……いい顔付け。2月は恒例で過去ネタ帳がパンフレットの特集で、ラッキーです。

たらちね/緑太

「父は京都の産にして姓は安藤、名は……」と始まって、長い名前だと勘違いした八っつぁんが、『寿限無』よろしく長すぎる名前によるトラブルをいくつか妄想したところでサゲ。あまりない落とし方なので、これはこれでいいかな。

橋場の雪/三三

マクラは、大雪で交通網が断絶したために夜の落語会の中入り前に間に合わなかった三三師が、笑福亭たまさんの携帯電話から『鰍沢』を一分話してお客様に許してもらったという爆笑ねた。

「橋場の雪」は女房のお花(一説には「宮戸川」のお花のその後とか……どうだろ?)の悋気が今いち好きになれないかな……若旦那のお父さんである隠居が活躍する(?)「夢の酒」の方が、自分には面白いのだけど、三三さんはやはり定吉と若旦那の方が似合うかな。

妾馬/市馬

ひょっとしたら市馬さんで「妾馬」聴くの初めてかも。経緯はかなり要約されて、大家さんと八五郎のやりとり、赤井御門守様のお屋敷に呼ばれた八五郎のとんちんかんぶり、殿様と八五郎のやりとりの三場面に集約。得意の喉で都々逸を三つ四つ。鶴の一声でお取り立て……ってことは、市馬さんワールドでは「粗忽の使者」につながるのかしら。

(中入り)

明烏/花緑

夜に予定していた落語会が雪のせいで飛んだそうで、その分もエネルギーを注いでくれた様子。

花緑さんのニンと今の年齢に合っている噺だと思う……若旦那の初心さと、源兵衛太助の吉原ガイドで、この噺は楽しい。

寝床/権太楼

大ネタなんでなかなか生で聴けません。自分的には立川生志さんと橘文左衞門師の口演しか聴いてないみたい……でも録音で文楽に始まって圓生、志ん朝、近年では昇太と、結構好きなネタです。

なので、風邪で喉を痛めているということで、お茶を手元に置いた権師が、途中で数回咳き込んだとしても、この噺は面白いのです。しかも、権師はやっぱり爆発的に弾けます。

以前の番頭さんが北海道に逃げて「素人義太夫を撲滅する会」の会長になったという回想で終わるので「素人義太夫」というネタ名の方が正しいのかも知れませんが、会場内に掲示されたネタの写しは「寝床」でした。

たらちね/緑太

「父は京都の産にして姓は安藤、名は……」と始まって、長い名前だと勘違いした八っつぁんが、『寿限無』よろしく長すぎる名前によるトラブルをいくつか妄想したところでサゲ。あまりない落とし方なので、これはこれでいいかな。

橋場の雪/三三

マクラは、大雪で交通網が断絶したために夜の落語会の中入り前に間に合わなかった三三師が、笑福亭たまさんの携帯電話から『鰍沢』を一分話してお客様に許してもらったという爆笑ねた。

「橋場の雪」は女房のお花(一説には「宮戸川」のお花のその後とか……どうだろ?)の悋気が今いち好きになれないかな……若旦那のお父さんである隠居が活躍する(?)「夢の酒」の方が、自分には面白いのだけど、三三さんはやはり定吉と若旦那の方が似合うかな。

妾馬/市馬

ひょっとしたら市馬さんで「妾馬」聴くの初めてかも。経緯はかなり要約されて、大家さんと八五郎のやりとり、赤井御門守様のお屋敷に呼ばれた八五郎のとんちんかんぶり、殿様と八五郎のやりとりの三場面に集約。得意の喉で都々逸を三つ四つ。鶴の一声でお取り立て……ってことは、市馬さんワールドでは「粗忽の使者」につながるのかしら。

(中入り)

明烏/花緑

夜に予定していた落語会が雪のせいで飛んだそうで、その分もエネルギーを注いでくれた様子。

花緑さんのニンと今の年齢に合っている噺だと思う……若旦那の初心さと、源兵衛太助の吉原ガイドで、この噺は楽しい。

寝床/権太楼

大ネタなんでなかなか生で聴けません。自分的には立川生志さんと橘文左衞門師の口演しか聴いてないみたい……でも録音で文楽に始まって圓生、志ん朝、近年では昇太と、結構好きなネタです。

なので、風邪で喉を痛めているということで、お茶を手元に置いた権師が、途中で数回咳き込んだとしても、この噺は面白いのです。しかも、権師はやっぱり爆発的に弾けます。

以前の番頭さんが北海道に逃げて「素人義太夫を撲滅する会」の会長になったという回想で終わるので「素人義太夫」というネタ名の方が正しいのかも知れませんが、会場内に掲示されたネタの写しは「寝床」でした。

去年は落語を聴くようになってから一番落語会に足を運んだ。今年はプライベートの事情もあり、そうは行かないだろう……と思いながら、新春早々、談春独演会に続いて東横落語会(汗)。すみません、チケット取ってましたんで。

昭和三十年代には文楽、圓生、小さん、馬生、志ん朝、談志、円鏡(今の圓蔵)、圓楽(先代)などが活躍していたホール落語の代表格だったんですね。当時は1000人入るホールだったとか……私はその頃、落語はテレビで土日の昼頃に見る演芸番組で何となく触れていたぐらいで興味はあまりなく(一番好きなのは東京コミックショウの「レッドスネーク、カモン!」だった……あのチープさ・胡散臭さが好き)、東横といえば、母と弟で五島プラネタリウムに行き、東横百貨店の大食堂で狐色に焼けたホットケーキにバターとメープルシロップをたっぷりかけて食べるのが、月に一回の贅沢だった。その五島プラネタリウムがあったビルはヒカリエに生まれ代わり、長年親しんだかまぼこ形の東横線渋谷駅はなく……うう、歳月だなぁ。

正直、せっかく月に一回の定席を確保したT××落語会の、カビが生えたような温さがしんどくなってきた。老後の楽しみのために定席を確保しようと会費を払ってきたが、メンバーは素晴らしいのに、テレビ収録されている割にライブのはらはら感や緊張感がなく、観客席のぬるさと加齢臭にげんなりしていた。

東横落語会は300人収容のホールでハコがちょうどいい大きさ。観客の年齢層はT××落語会よりはほんのちょっと若い。座席の椅子が北沢ホール並み(汗)で昼夜連続では腰が痛くなるのが文句言いたいところ。でも、伝統のホール落語を引き継ぐだけのことはあって、演者さんたちにそれなりの緊張感があった。

【昼の部】

悋気の独楽/遊一

扇遊さんのところの二つ目さん。落語家は色気がないといけないと言われるというところから、女将さんとお妾さんを演じ分ける。んー、どうだろう。

お見立て/一之輔

一之輔さんの部室落語、何かツボにはまる。あちこちで、一番よく笑った。これからさらに進化していくんだろうなと思う一之輔さん、どこまでいっちゃうんだろう。

宿屋の富/雲助

さすが重鎮。一文無しがぱぁぱぁ言う、あり得ない金持ちっぷりを馬鹿馬鹿しく笑い、それが一番富を当ててしまってうろたえるのを笑う。

按摩の炬燵/小満ん

この季節の寒さが説得力あるとりネタ。噂には聞いたことがあるけど、こういう噺か……番頭が、自分の布団に炬燵を入れようと思えば入れても旦那様には何も言われないだろうけど、ならば自分もと下々の者に弛みが出るのを許すわけにいかないって感覚、今はすごーくよくわかる。

オチは按摩さんにひどいけど、それもまぁ落語だから。

【夜の部】

出来心/志ん吉

志ん橋さんところの二つ目ですか……なんとなく志ん輔さんに似てると思ったんだけど、古今亭だからでしょうか。

二番煎じ/市馬

寒い中を夜回りした方々が番所で酒を呑んだり猪鍋を頬張ったりする場面がめっちゃ美味しそうだったです。

幾代餅/志ん輔

途中でちょっと私の記憶が飛びました(汗)が、やっぱり古今亭は幾代餅なんだな〜と思いました(柳家は紺屋高尾ですよね)。搗米問屋の使用人が一年間必死に働いて13両も貯められるかちょっと疑問なんだけど(紺屋高尾は3年かかっている)、古今亭は基本ファンタジーでいいんだよね。

福禄寿/さん喬

さん喬師匠は素晴らしいと思うのだけど、私の感性にどうも合わないのでごめんなさい。今回の『福禄寿』は圓朝作で圓生から習ったお噺だそうで、それはそれで伝統として継いで欲しいのだけど、プライベートの事情にすごく刺さってしまう設定なので辛かった。

ろくでなしの長男があんな状況で目が覚めて更正するはずがありません……(涙)。

昭和三十年代には文楽、圓生、小さん、馬生、志ん朝、談志、円鏡(今の圓蔵)、圓楽(先代)などが活躍していたホール落語の代表格だったんですね。当時は1000人入るホールだったとか……私はその頃、落語はテレビで土日の昼頃に見る演芸番組で何となく触れていたぐらいで興味はあまりなく(一番好きなのは東京コミックショウの「レッドスネーク、カモン!」だった……あのチープさ・胡散臭さが好き)、東横といえば、母と弟で五島プラネタリウムに行き、東横百貨店の大食堂で狐色に焼けたホットケーキにバターとメープルシロップをたっぷりかけて食べるのが、月に一回の贅沢だった。その五島プラネタリウムがあったビルはヒカリエに生まれ代わり、長年親しんだかまぼこ形の東横線渋谷駅はなく……うう、歳月だなぁ。

正直、せっかく月に一回の定席を確保したT××落語会の、カビが生えたような温さがしんどくなってきた。老後の楽しみのために定席を確保しようと会費を払ってきたが、メンバーは素晴らしいのに、テレビ収録されている割にライブのはらはら感や緊張感がなく、観客席のぬるさと加齢臭にげんなりしていた。

東横落語会は300人収容のホールでハコがちょうどいい大きさ。観客の年齢層はT××落語会よりはほんのちょっと若い。座席の椅子が北沢ホール並み(汗)で昼夜連続では腰が痛くなるのが文句言いたいところ。でも、伝統のホール落語を引き継ぐだけのことはあって、演者さんたちにそれなりの緊張感があった。

【昼の部】

悋気の独楽/遊一

扇遊さんのところの二つ目さん。落語家は色気がないといけないと言われるというところから、女将さんとお妾さんを演じ分ける。んー、どうだろう。

お見立て/一之輔

一之輔さんの部室落語、何かツボにはまる。あちこちで、一番よく笑った。これからさらに進化していくんだろうなと思う一之輔さん、どこまでいっちゃうんだろう。

宿屋の富/雲助

さすが重鎮。一文無しがぱぁぱぁ言う、あり得ない金持ちっぷりを馬鹿馬鹿しく笑い、それが一番富を当ててしまってうろたえるのを笑う。

按摩の炬燵/小満ん

この季節の寒さが説得力あるとりネタ。噂には聞いたことがあるけど、こういう噺か……番頭が、自分の布団に炬燵を入れようと思えば入れても旦那様には何も言われないだろうけど、ならば自分もと下々の者に弛みが出るのを許すわけにいかないって感覚、今はすごーくよくわかる。

オチは按摩さんにひどいけど、それもまぁ落語だから。

【夜の部】

出来心/志ん吉

志ん橋さんところの二つ目ですか……なんとなく志ん輔さんに似てると思ったんだけど、古今亭だからでしょうか。

二番煎じ/市馬

寒い中を夜回りした方々が番所で酒を呑んだり猪鍋を頬張ったりする場面がめっちゃ美味しそうだったです。

幾代餅/志ん輔

途中でちょっと私の記憶が飛びました(汗)が、やっぱり古今亭は幾代餅なんだな〜と思いました(柳家は紺屋高尾ですよね)。搗米問屋の使用人が一年間必死に働いて13両も貯められるかちょっと疑問なんだけど(紺屋高尾は3年かかっている)、古今亭は基本ファンタジーでいいんだよね。

福禄寿/さん喬

さん喬師匠は素晴らしいと思うのだけど、私の感性にどうも合わないのでごめんなさい。今回の『福禄寿』は圓朝作で圓生から習ったお噺だそうで、それはそれで伝統として継いで欲しいのだけど、プライベートの事情にすごく刺さってしまう設定なので辛かった。

ろくでなしの長男があんな状況で目が覚めて更正するはずがありません……(涙)。

年末年始の休みに突入してからの落語会なので余裕で楽しめるだろうと思っていたら、予想していなかった家族の問題でグダグダ……で、なかのZEROホールに行くのもけっこう時間ぎりぎり。今日のお供は子供時代から落語は聴いていたという落語ファン。

2階席の端っこはそこそこ空いていたけど、全体としては9割入っていたのではないでしょうか。

唖の釣り/談春

デリバリー談春の趣旨説明に加えて、「芝浜」に「唖の釣り」は合わない、とか、なんでこう自らアウェイ感をさらに増すようなことをするのか、とか、なかなか噺に入れない模様。

かなり時間をかけて、いきなり入った与太郎がどっと与太郎だった(汗)。与太郎を釣りに連れて行った七兵衛さん、ご災難。

中村勘三郎の思い出/談春

高座を離れず、続いて話し出したのは亡・中村勘三郎との交友のこと、そして先日松本で開催した勘三郎追悼の会@松本。談春さんが世話役で志の輔師・さだまさしさんで予定していたところ、鶴瓶さんまでサプライズゲストに。談春さんは13分で「宮戸川」、鶴瓶さんは「青木先生」、さださんのトークと歌(最後は「精霊流し」)、志の輔師匠は「中村仲蔵」85分の熱演だったそうで、遠征された方々は松本に一泊するしかなかったでしょうが、皆さん熱演だったそうで羨ましい。

談春さんというと古典落語の名人という印象ですが、こういう自由なトークで言葉を紡ぎ出す才能が凄いんだなと改めて思いましたし、講師業の友人も唸ってました。

芝浜/談春

今年は50回を超える落語会・寄席に行ってました(^_^;)……今年の一番ではないですが、談春師の「芝浜」を1月13日に聴いていたんです。でも覚えていない(汗)……一年間にいろいろなことがありすぎましたから。

会話だけでつなぐ「芝浜」……すごいなぁ。

挨拶

ふつうは楽屋に勉強に来ている落語家さんたちを紹介することはないのだけど、「芝浜」を定着させた故・桂三木助師匠の孫の三木男さん、正月の鈴本夜席で小三治師匠がトリを務めていた高座を任された三三さん、志らく師匠の弟子ふたりをいじりまくる。

土曜日で5時開演と早めに始まった落語会なので終演時間をそれほど気にする状況ではなかったけど、談春師大活躍であっというまに8時半超えているよね……(汗)。

2階席の端っこはそこそこ空いていたけど、全体としては9割入っていたのではないでしょうか。

唖の釣り/談春

デリバリー談春の趣旨説明に加えて、「芝浜」に「唖の釣り」は合わない、とか、なんでこう自らアウェイ感をさらに増すようなことをするのか、とか、なかなか噺に入れない模様。

かなり時間をかけて、いきなり入った与太郎がどっと与太郎だった(汗)。与太郎を釣りに連れて行った七兵衛さん、ご災難。

中村勘三郎の思い出/談春

高座を離れず、続いて話し出したのは亡・中村勘三郎との交友のこと、そして先日松本で開催した勘三郎追悼の会@松本。談春さんが世話役で志の輔師・さだまさしさんで予定していたところ、鶴瓶さんまでサプライズゲストに。談春さんは13分で「宮戸川」、鶴瓶さんは「青木先生」、さださんのトークと歌(最後は「精霊流し」)、志の輔師匠は「中村仲蔵」85分の熱演だったそうで、遠征された方々は松本に一泊するしかなかったでしょうが、皆さん熱演だったそうで羨ましい。

談春さんというと古典落語の名人という印象ですが、こういう自由なトークで言葉を紡ぎ出す才能が凄いんだなと改めて思いましたし、講師業の友人も唸ってました。

芝浜/談春

今年は50回を超える落語会・寄席に行ってました(^_^;)……今年の一番ではないですが、談春師の「芝浜」を1月13日に聴いていたんです。でも覚えていない(汗)……一年間にいろいろなことがありすぎましたから。

会話だけでつなぐ「芝浜」……すごいなぁ。

挨拶

ふつうは楽屋に勉強に来ている落語家さんたちを紹介することはないのだけど、「芝浜」を定着させた故・桂三木助師匠の孫の三木男さん、正月の鈴本夜席で小三治師匠がトリを務めていた高座を任された三三さん、志らく師匠の弟子ふたりをいじりまくる。

土曜日で5時開演と早めに始まった落語会なので終演時間をそれほど気にする状況ではなかったけど、談春師大活躍であっというまに8時半超えているよね……(汗)。

市馬ファンは、落語する市馬だけでなく、昭和歌謡を熱唱する市馬も好きでないと務まりません(きりっ)……さすがに、市馬師匠の会にLEDライトを持ち込んで振り回すほどのコアなファンではないし、昭和10年代の歌謡曲がわかるほど歌謡曲に思い入れはないです。ただ、ゲストの恩田えりちゃんが市馬師匠とのデュエットを一生懸命こなそうとする健気な姿に「えりちゃーん」コールをかけたくなるぐらいにはおかっぱのえりちゃんを可愛いと思いますし……中入り後はすべて歌謡曲という構成の落語会にも関わらず、前半の高座に上がった師匠方全員が最後まで残っていた落語会(普通は次の高座のために出ていかれます)というのは、市馬師匠が落語協会副会長という影響力あるポジションにいるだけでなく、この人に招ばれたら打上げまで付き合わないといけないなーと感じさせる人柄(落語協会のメンバーはもちろん、圓楽一門の兼好師も残ってましたし)であることもあるでしょう。

三十石舟/市馬

喉の調整のためのネタですか。でも好き。

浮世床〜本〜/一之輔

「部室落語」男子高校生の部室での風景を彷彿とさせる一之輔落語の特徴がよく出るネタ。「てぇこぅき」が「抵抗器」になるなど、細かいところで一之輔ならではの工夫があって、爆笑してすっきり。

寄席でよくあるというけど自分はあまり聴いたことがない「冗談オチ」だぁ。

宗論/兼好

芸協と圓楽一門は積極的に回ってないのだけど、兼好師は「よってたかって(季節)らくご」に出演することも多く、圓楽一門の中では比較的に出会うことが多い。

一之輔さんもそうなんだけど、今日は中入り後の市馬師匠の熱唱のために、さらっと笑わせてさがる。

粗忽の釘/三三

引っ越したところから始まる。市馬師匠をはじめとして上がった師匠達のネタにからんだくすぐりも漏らさず、でも一番楽しいのは亭主ののろけ話。今まで聴いた中でもちょっとだけ違っていたのは三三さんオリジナルなのかなぁ。

後半は市馬歌謡ショー。今回は昭和10年代の歌を熱唱……昭和一ケタの母でさえ知ってるかどうかという曲を熱唱しまくり。ゲストに志らく師。デュエットは恩田えりちゃん。司会は前半たけ平さん、後半はオフィスエムズの加藤さん(ちょっと踊ってた)。

三十石舟/市馬

喉の調整のためのネタですか。でも好き。

浮世床〜本〜/一之輔

「部室落語」男子高校生の部室での風景を彷彿とさせる一之輔落語の特徴がよく出るネタ。「てぇこぅき」が「抵抗器」になるなど、細かいところで一之輔ならではの工夫があって、爆笑してすっきり。

寄席でよくあるというけど自分はあまり聴いたことがない「冗談オチ」だぁ。

宗論/兼好

芸協と圓楽一門は積極的に回ってないのだけど、兼好師は「よってたかって(季節)らくご」に出演することも多く、圓楽一門の中では比較的に出会うことが多い。

一之輔さんもそうなんだけど、今日は中入り後の市馬師匠の熱唱のために、さらっと笑わせてさがる。

粗忽の釘/三三

引っ越したところから始まる。市馬師匠をはじめとして上がった師匠達のネタにからんだくすぐりも漏らさず、でも一番楽しいのは亭主ののろけ話。今まで聴いた中でもちょっとだけ違っていたのは三三さんオリジナルなのかなぁ。

後半は市馬歌謡ショー。今回は昭和10年代の歌を熱唱……昭和一ケタの母でさえ知ってるかどうかという曲を熱唱しまくり。ゲストに志らく師。デュエットは恩田えりちゃん。司会は前半たけ平さん、後半はオフィスエムズの加藤さん(ちょっと踊ってた)。

談笑さん言うところの「在家信者」というほどには信心は強くありませんので全回通しという程には通いませんが、23日土曜日の昼夜の部通しで見るほどには立川流が好きです。

【昼の部】

オープニングトーク 立川談之助・立川キウイ・泉水亭錦魚・立川平林・立川談吉

「金明竹」立川談笑

マクラは一言二言、あっさりと噺に入る。

道具屋の主人が外出するまでの経緯を一言二言にあっさり省略して、津軽弁たっぷり。

今日の出来はとてもよかったと思います。

「日和違い」立川雲水

家元の思い出話をマクラに。

上方噺なんでネタはわからずに聴いてました。

地口を重ねたしょーもない噺ではあるんだけど、笑っちゃった。

「反対俥」立川生志

家元の思い出話をマクラに。

威勢のいい俥屋さんが電車と競争したり、かれこれ。

「岸柳島」立川談四楼

立川流が旗揚げしたきっかけとなった、落語協会における真打ち昇進試験で談四楼がかけたといういわくつきのネタ。槍の老侍が若き日の小さんを思わせる若侍として登場。

「町内の若い衆」立川左談次

なるほど、佐談次のフラってこんな感じなのね。いやもお、ちょっとしたやりとりでもおかしくって。

「親子酒」立川志らく

圓丈師の「落語家の通信簿」ネタ、きました。酔っ払いにかこつけて落語家の悪口。そこだけ面白かった……嫌ってほど志らくと波長が合わない(´・ω・`)。

エンディングトーク

一同、三本締め

【夜の部】

5時入場6時開演と思ったら4時半開演だった……5分遅刻(^_^;)

オープニングトーク 立川談之助・立川志遊・立川談慶・立川談修

「桑名舟」立川談春

「五目講釈」「鮫講釈」ともいう。

講釈のところはさすが談春、いい声してる。

「七段目」立川談幸

三味線も入って、いいお軽平右衛門でした。

「義眼」立川龍志

「蜘蛛駕籠」立川ぜん馬

「雑俳」土橋亭里う馬

「徂徠豆腐」立川志の輔

……すごいなぁ、志の輔師。皆さん立川流の師匠たちでそれぞれ聴かせる人達だけど、春さんの「桑名舟」ふくめて今日の演目すべての印象をさっとかき消してしまった「徂徠豆腐」。

「江戸の風じゃなくて富山の風」とご本人は照れ隠しに言ってらっさいましたが。

エンディングトーク

今日出演の全員が一言。全部の番組を仕切ったのは志らくさんらしく(志らくさんは全員でつくったと言っていましたが)春さんが「さら口にもっていかれたのは志らくの陰謀」と怒ってました……夜の部のメンバーを見ると、全員が春さんの先輩ですもんね。

【昼の部】

オープニングトーク 立川談之助・立川キウイ・泉水亭錦魚・立川平林・立川談吉

「金明竹」立川談笑

マクラは一言二言、あっさりと噺に入る。

道具屋の主人が外出するまでの経緯を一言二言にあっさり省略して、津軽弁たっぷり。

今日の出来はとてもよかったと思います。

「日和違い」立川雲水

家元の思い出話をマクラに。

上方噺なんでネタはわからずに聴いてました。

地口を重ねたしょーもない噺ではあるんだけど、笑っちゃった。

「反対俥」立川生志

家元の思い出話をマクラに。

威勢のいい俥屋さんが電車と競争したり、かれこれ。

「岸柳島」立川談四楼

立川流が旗揚げしたきっかけとなった、落語協会における真打ち昇進試験で談四楼がかけたといういわくつきのネタ。槍の老侍が若き日の小さんを思わせる若侍として登場。

「町内の若い衆」立川左談次

なるほど、佐談次のフラってこんな感じなのね。いやもお、ちょっとしたやりとりでもおかしくって。

「親子酒」立川志らく

圓丈師の「落語家の通信簿」ネタ、きました。酔っ払いにかこつけて落語家の悪口。そこだけ面白かった……嫌ってほど志らくと波長が合わない(´・ω・`)。

エンディングトーク

一同、三本締め

【夜の部】

5時入場6時開演と思ったら4時半開演だった……5分遅刻(^_^;)

オープニングトーク 立川談之助・立川志遊・立川談慶・立川談修

「桑名舟」立川談春

「五目講釈」「鮫講釈」ともいう。

講釈のところはさすが談春、いい声してる。

「七段目」立川談幸

三味線も入って、いいお軽平右衛門でした。

「義眼」立川龍志

「蜘蛛駕籠」立川ぜん馬

「雑俳」土橋亭里う馬

「徂徠豆腐」立川志の輔

……すごいなぁ、志の輔師。皆さん立川流の師匠たちでそれぞれ聴かせる人達だけど、春さんの「桑名舟」ふくめて今日の演目すべての印象をさっとかき消してしまった「徂徠豆腐」。

「江戸の風じゃなくて富山の風」とご本人は照れ隠しに言ってらっさいましたが。

エンディングトーク

今日出演の全員が一言。全部の番組を仕切ったのは志らくさんらしく(志らくさんは全員でつくったと言っていましたが)春さんが「さら口にもっていかれたのは志らくの陰謀」と怒ってました……夜の部のメンバーを見ると、全員が春さんの先輩ですもんね。

正直、年間定席を確保しているTBS落語研究会への出席率があまりよくない。勤務地が東京都心でないので、出演者と演目を見て諦めることが多い。寄席や他の落語会に比べると観客が「鑑賞」モードで反応が薄いせいか、特に去年今年、テレビ収録される割には演者も緊張感がなくなってきているんじゃないかと思う。

解説の京須さんのスタンスが、昭和の名人が活躍した頃に比べたら最近の落語家は……って感じなので、テレビ放送も落語の今を伝えようという熱意が伝わってこない。もっともNHK『日本の話芸』なんかさらに漫然とした印象で、録画を見ても面白くないので見るのをやめた。

自分が子供の頃は、NHKでも民放でも演芸番組がけっこうかかっていた。立川談志や前田武彦が司会していた「笑点」の初期の頃とか、牧伸二のウクレレ漫談が看板の「大正テレビ寄席」とか。金馬の『居酒屋』や『長屋の花見』がラジオに流れ、テレビでは、当時は歌奴といっていた今の圓歌師匠の「山のアナあな」、「反対俥」を得意とした月の家圓鏡・今の橘家圓蔵、もちろん林家三平や立川談志や先代圓楽が活躍していた頃。文楽や志ん生には間に合わなかったものの、圓生や小さんの晩年には触れていたはず。そして、志ん朝もどこかで見ていたはず。

四年前の師走にふっと「『芝浜』聴きたい……」と思ったのがきっかけで落語を聴くようになったのだが、子供の頃に落語などの演芸がテレビの花形コンテンツだった時代を経験していたことをよかったと思う。今の落語は寄席でも落語会でも今の時代の空気をはらんでいるから自分の腹に落ちて笑いや涙を生むのだけど、落語や講談がもっと生活に密着した手軽な娯楽だった時代を知っているのだから。

そして、風呂といえば町内の風呂屋に行き、トイレはアパートや長屋では共同で汲み取り式だった昭和の時代を経験したことで、かろうじて落語のご町内の長屋の暮らしを、リアルに感じられる手がかりがある……と、言うのは年寄りっぽいか(‥ゞ。

でも、初めて映画館のスクリーンで観た昭和の名人たちは、思った以上に圧巻だった。

シネマ落語 スクリーンで観る高座「落語研究会 昭和の名人六」

「馬のす」「大仏餅」八代目桂文楽

昭和45年(1970年)……万博の年なんだよなぁ。自分は万博に行けなかった夏だったけど「人類の進歩と未来」というキャッチフレーズに明るい未来を信じられた時代の空気を浴びていて、一方でベトナム戦争が泥沼化していて70年安保に大学生が盛り上がっていたから少ない小遣いの中から「サイボーグ009」を古本屋から調達して読みふけっていた頃。すみません、落語は週末の演芸番組に流れるもので、関心を集中させて見るものではなかったです。

なのに、今見ると、白黒の画面なのに、落語家ってすごいなぁと思う……枝豆を食べる仕草を見て、枝豆が見える(汗)。

「三枚起請」三代目古今亭志ん朝

今回の中で一番新しく昭和60年(1985年)のもの。バブル景気直前ですね……自分は高田馬場の6畳一間のアパートに住み、「神田川」よろしく銭湯に通ってました。その年の忘れられない出来事といえば、8月12日の日航ジャンボ機墜落事故です。

2001年に亡くなった志ん朝師匠の高座に通う機会があったなら、私はきっと朝さまファンになっていたでしうょう……という確信をますます固くしてくれる、志ん朝師匠の映像でした。

「鰍沢」六代目三遊亭圓生

今回見た中では一番古い映像。昭和60年(1975)、文楽師匠の映像は4月の回だが、圓生師匠のは2月。そうか、「鰍沢」の季節感あるなぁ。

今回のシネマ落語を見に行く動機となったのは、圓生『鰍沢』に尽きる。録音された圓生師匠の口演はじめ音源として聴いているし、屈指の大ネタなので回数は少ないがライブでも聴いている、自分にとっては五本の指には必ず入るネタ。雪に迷った江戸の大商人が苫屋で出会った謎の女に翻弄される火曜サスペンスばりの噺なのだが、世の辛酸をなめた女の側から旅人の言動を見たら無知とか無邪気がどれだけ人を傷つけるものかを発見させてくれるのだ。

大きな眼の演技が素晴らしい圓生の魅力を、この映像で堪能した。かつては吉原で一世を風靡したお熊が旅人に、自分の過去については亭主に言わないでくれと頼むため「ごくない(極内密)にね」と囁く場面で、圓生師匠の眼もとから女性の幻影が立ち上がってきて、ぞくぞくっとした。眼で演技するとは知っていたけど、スクリーンで大写しになる圓生師匠にいろいろな人物像を見て、やっぱり凄かったんだなぁとうっとり。

「時そば」五代目柳家小さん

圓生師の「鰍沢」の後で見たら小ネタ過ぎると思ったのだが、これがやっぱりさすが小さんだなぁとうっとり。

よく落語家は蕎麦をたぐる音とうどんをすする音を演じ分けるとかいうけど、小さんに限っては、細かいところはどうでもいい。蕎麦をたぐる奴の了見になってれば、それでいいじゃねぇか。

……って感じだ。限りなく前座ネタに近い「時そば」なんだけど、大師匠が演じたら全然違う……それが落語ってやつだね。

解説の京須さんのスタンスが、昭和の名人が活躍した頃に比べたら最近の落語家は……って感じなので、テレビ放送も落語の今を伝えようという熱意が伝わってこない。もっともNHK『日本の話芸』なんかさらに漫然とした印象で、録画を見ても面白くないので見るのをやめた。

自分が子供の頃は、NHKでも民放でも演芸番組がけっこうかかっていた。立川談志や前田武彦が司会していた「笑点」の初期の頃とか、牧伸二のウクレレ漫談が看板の「大正テレビ寄席」とか。金馬の『居酒屋』や『長屋の花見』がラジオに流れ、テレビでは、当時は歌奴といっていた今の圓歌師匠の「山のアナあな」、「反対俥」を得意とした月の家圓鏡・今の橘家圓蔵、もちろん林家三平や立川談志や先代圓楽が活躍していた頃。文楽や志ん生には間に合わなかったものの、圓生や小さんの晩年には触れていたはず。そして、志ん朝もどこかで見ていたはず。

四年前の師走にふっと「『芝浜』聴きたい……」と思ったのがきっかけで落語を聴くようになったのだが、子供の頃に落語などの演芸がテレビの花形コンテンツだった時代を経験していたことをよかったと思う。今の落語は寄席でも落語会でも今の時代の空気をはらんでいるから自分の腹に落ちて笑いや涙を生むのだけど、落語や講談がもっと生活に密着した手軽な娯楽だった時代を知っているのだから。

そして、風呂といえば町内の風呂屋に行き、トイレはアパートや長屋では共同で汲み取り式だった昭和の時代を経験したことで、かろうじて落語のご町内の長屋の暮らしを、リアルに感じられる手がかりがある……と、言うのは年寄りっぽいか(‥ゞ。

でも、初めて映画館のスクリーンで観た昭和の名人たちは、思った以上に圧巻だった。

シネマ落語 スクリーンで観る高座「落語研究会 昭和の名人六」

「馬のす」「大仏餅」八代目桂文楽

昭和45年(1970年)……万博の年なんだよなぁ。自分は万博に行けなかった夏だったけど「人類の進歩と未来」というキャッチフレーズに明るい未来を信じられた時代の空気を浴びていて、一方でベトナム戦争が泥沼化していて70年安保に大学生が盛り上がっていたから少ない小遣いの中から「サイボーグ009」を古本屋から調達して読みふけっていた頃。すみません、落語は週末の演芸番組に流れるもので、関心を集中させて見るものではなかったです。

なのに、今見ると、白黒の画面なのに、落語家ってすごいなぁと思う……枝豆を食べる仕草を見て、枝豆が見える(汗)。

「三枚起請」三代目古今亭志ん朝

今回の中で一番新しく昭和60年(1985年)のもの。バブル景気直前ですね……自分は高田馬場の6畳一間のアパートに住み、「神田川」よろしく銭湯に通ってました。その年の忘れられない出来事といえば、8月12日の日航ジャンボ機墜落事故です。

2001年に亡くなった志ん朝師匠の高座に通う機会があったなら、私はきっと朝さまファンになっていたでしうょう……という確信をますます固くしてくれる、志ん朝師匠の映像でした。

「鰍沢」六代目三遊亭圓生

今回見た中では一番古い映像。昭和60年(1975)、文楽師匠の映像は4月の回だが、圓生師匠のは2月。そうか、「鰍沢」の季節感あるなぁ。

今回のシネマ落語を見に行く動機となったのは、圓生『鰍沢』に尽きる。録音された圓生師匠の口演はじめ音源として聴いているし、屈指の大ネタなので回数は少ないがライブでも聴いている、自分にとっては五本の指には必ず入るネタ。雪に迷った江戸の大商人が苫屋で出会った謎の女に翻弄される火曜サスペンスばりの噺なのだが、世の辛酸をなめた女の側から旅人の言動を見たら無知とか無邪気がどれだけ人を傷つけるものかを発見させてくれるのだ。

大きな眼の演技が素晴らしい圓生の魅力を、この映像で堪能した。かつては吉原で一世を風靡したお熊が旅人に、自分の過去については亭主に言わないでくれと頼むため「ごくない(極内密)にね」と囁く場面で、圓生師匠の眼もとから女性の幻影が立ち上がってきて、ぞくぞくっとした。眼で演技するとは知っていたけど、スクリーンで大写しになる圓生師匠にいろいろな人物像を見て、やっぱり凄かったんだなぁとうっとり。

「時そば」五代目柳家小さん

圓生師の「鰍沢」の後で見たら小ネタ過ぎると思ったのだが、これがやっぱりさすが小さんだなぁとうっとり。

よく落語家は蕎麦をたぐる音とうどんをすする音を演じ分けるとかいうけど、小さんに限っては、細かいところはどうでもいい。蕎麦をたぐる奴の了見になってれば、それでいいじゃねぇか。

……って感じだ。限りなく前座ネタに近い「時そば」なんだけど、大師匠が演じたら全然違う……それが落語ってやつだね。

鈴本の昼席トリが喬太郎さんでそれも魅力的だったが、鈴本に入れるのは昼席も途中からになるので、きっと立ち見になるだろうと思った。で、昼夜入れ替えなしの新宿末廣亭に、夜席トリの一之輔さん目当てに入った……その途中で千葉県北西部を震源とするマグニチュード5.2の地震が発生。新宿周辺の震度は3だろうが、木造建築の末廣亭はミシミシ揺れた。その場を収めた一之輔師匠は男前でした。

【昼席】

「片棒」歌る多

女流落語家の歌る多姐さんの「片棒」は、金銀鉄が娘。女性落語家が古典ネタを自然に演じるには発声からネタ選び・演出などいろいろなハードルがあると思うが、女性の出番を多くするのもひとつのやり方だと思う。

今回はお金とお銀のみ、お銀のど派手な葬式プランの手拍子で観客席が一体となる感じ。そこでサゲとなるのも、いい感じ。

都々逸漫談/小団治

太神楽/仙三郎社中

死神/小袁治

風邪気味というのがサゲの伏線という「死神」。

【夜席】

転失気/しあわせ

権助魚/一蔵

キセル漫談/ひびきわたる

すみません、ここのところお会いすることが多いせいか、マンネリなネタに笑えなくなってきています……m(__)m。

金明竹/木りん

本来は二つ目に昇進した柳家かゑるさんの高座なのですが、他に出番があるようで、林家木久扇師匠の弟子でちょっと早く昇進した木りんさんの高座でした。

相撲部屋の御曹司で、身長192センチで、なかなかのイケメン。大きい身体を表現力に活かせる作品をものできるといいですね。

新聞記事/歌奴

奇術/伊東夢葉

宮戸川/小満ん

何でもすぐ呑み込んでしまう霊岸島のおじちゃんと安政二年を思い出すおばちゃんが好き。

松山鏡/左楽

紙切り/正楽

「天どんとモアイ」に笑った。

親子酒/圓太郎

すごーく爆笑編。かみさんにお酒をねだるオヤジがかわいい。

蛙茶番/一朝

さすがは十八番、たっぷり笑わせてくれました。

インフルエンザ(仮)/天どん

貧乏アパートにインフルエンザで寝ている男のところに、訪問販売員が。

漫才/ロケット団

漫才でいま一番ノリがいいのはロケット団ですね。

にらみ合い/彦いち

得意ネタを短めに、さらっと。

ぼやき居酒屋/はん治

得意ネタを短めに、さらっと。歌謡曲は「月の法善寺横丁」どまり。

太神楽/勝丸

インターネットに書かないでください、と頼まれてます(^_^;)。

短命/一之輔

はばかりの辺りで縦揺れ、ついで横揺れ。予測したよりも横揺れは弱かったけど、ここは末廣亭。心の中で「私、末廣亭の柱につぶされて死んじゃうのかな……痛そう……落語ファンの鑑かも……でも一之輔さんの『短命』を聴きながら死ぬって、そんな落語みたいな死に方(苦笑)……」などと考えていたら地震収まりました。

そして一之輔さんも「末廣亭は木造だから法隆寺みたいに揺れる(揺れて力を逃がすから倒れないという意味?)」などと言って場内を落ち着かせてくれました。男前。

再開された「短命」、一之輔さんらしいくすぐりが冴えまくって、どっかんどっかん。しばらく「短命」は一之輔さん版が私の一番になりそうです。

【昼席】

「片棒」歌る多

女流落語家の歌る多姐さんの「片棒」は、金銀鉄が娘。女性落語家が古典ネタを自然に演じるには発声からネタ選び・演出などいろいろなハードルがあると思うが、女性の出番を多くするのもひとつのやり方だと思う。

今回はお金とお銀のみ、お銀のど派手な葬式プランの手拍子で観客席が一体となる感じ。そこでサゲとなるのも、いい感じ。

都々逸漫談/小団治

太神楽/仙三郎社中

死神/小袁治

風邪気味というのがサゲの伏線という「死神」。

【夜席】

転失気/しあわせ

権助魚/一蔵

キセル漫談/ひびきわたる

すみません、ここのところお会いすることが多いせいか、マンネリなネタに笑えなくなってきています……m(__)m。

金明竹/木りん

本来は二つ目に昇進した柳家かゑるさんの高座なのですが、他に出番があるようで、林家木久扇師匠の弟子でちょっと早く昇進した木りんさんの高座でした。

相撲部屋の御曹司で、身長192センチで、なかなかのイケメン。大きい身体を表現力に活かせる作品をものできるといいですね。

新聞記事/歌奴

奇術/伊東夢葉

宮戸川/小満ん

何でもすぐ呑み込んでしまう霊岸島のおじちゃんと安政二年を思い出すおばちゃんが好き。

松山鏡/左楽

紙切り/正楽

「天どんとモアイ」に笑った。

親子酒/圓太郎

すごーく爆笑編。かみさんにお酒をねだるオヤジがかわいい。

蛙茶番/一朝

さすがは十八番、たっぷり笑わせてくれました。

インフルエンザ(仮)/天どん

貧乏アパートにインフルエンザで寝ている男のところに、訪問販売員が。

漫才/ロケット団

漫才でいま一番ノリがいいのはロケット団ですね。

にらみ合い/彦いち

得意ネタを短めに、さらっと。

ぼやき居酒屋/はん治

得意ネタを短めに、さらっと。歌謡曲は「月の法善寺横丁」どまり。

太神楽/勝丸

インターネットに書かないでください、と頼まれてます(^_^;)。

短命/一之輔

はばかりの辺りで縦揺れ、ついで横揺れ。予測したよりも横揺れは弱かったけど、ここは末廣亭。心の中で「私、末廣亭の柱につぶされて死んじゃうのかな……痛そう……落語ファンの鑑かも……でも一之輔さんの『短命』を聴きながら死ぬって、そんな落語みたいな死に方(苦笑)……」などと考えていたら地震収まりました。

そして一之輔さんも「末廣亭は木造だから法隆寺みたいに揺れる(揺れて力を逃がすから倒れないという意味?)」などと言って場内を落ち着かせてくれました。男前。

再開された「短命」、一之輔さんらしいくすぐりが冴えまくって、どっかんどっかん。しばらく「短命」は一之輔さん版が私の一番になりそうです。

トリ代演となると連休中の寄席でもかなり空席が目立ちます。でも代演が好きな師匠だったりすると、代演回が狙い目だったりします。

転失気/なな子

東北の宿/馬るこ

作者がいらっしゃるようですが……何だか『マキシム・ド・呑兵衛』そっくり……白鳥さんは自分の作品を誰が演じてもいいと公言していますが……。

奇術/ダーク広和

千円札、二回もテレポートした。

ん廻し/おじさん改め、さん光

表情や仕草が権太楼師匠そっくり。

牛ほめ/一朝

お得意なネタですね。

元犬/馬石

こちらもお得意なネタですね。

寿司屋水滸伝/百栄

生で初めて聴いたなぁ……不覚にも居眠りしてしまって前半を聞き逃した、残念。

中入り

太神楽曲芸/勝丸

Twitterとかに書かないでくださいと懇願され。

長短/南喬

姿や表情が市馬師の20年後を彷彿とさせるんだよなぁ……。

紙切り/正楽

天災/文左衞門

文師の『天災』、ライブで聴いたのは初めて。やっぱり八五郎の喧嘩っ早さが図抜けているなぁ……。

転失気/なな子

東北の宿/馬るこ

作者がいらっしゃるようですが……何だか『マキシム・ド・呑兵衛』そっくり……白鳥さんは自分の作品を誰が演じてもいいと公言していますが……。

奇術/ダーク広和

千円札、二回もテレポートした。

ん廻し/おじさん改め、さん光

表情や仕草が権太楼師匠そっくり。

牛ほめ/一朝

お得意なネタですね。

元犬/馬石

こちらもお得意なネタですね。

寿司屋水滸伝/百栄

生で初めて聴いたなぁ……不覚にも居眠りしてしまって前半を聞き逃した、残念。

中入り

太神楽曲芸/勝丸

Twitterとかに書かないでくださいと懇願され。

長短/南喬

姿や表情が市馬師の20年後を彷彿とさせるんだよなぁ……。

紙切り/正楽

天災/文左衞門

文師の『天災』、ライブで聴いたのは初めて。やっぱり八五郎の喧嘩っ早さが図抜けているなぁ……。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(07/16)

(03/25)

(03/24)

(02/03)

(12/20)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚