新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

落語協会のHP見て、「よしっ、今日は鈴本♪」と決めました。文左衞門師匠が代演というのもありますが、かなり代演で、かえって大物がどんどん出演していたので。

トリ代演の日は基本的に空いているのですが、メンバーがよいのか、土曜日だからか、日和がよいのか、3分の2ぐらい埋まってました。

子ほめ/歌奴

ほんと、上がるだけで明るくていいなぁ。落語家の資質のひとつだと思います。

碁どろ/小里ん

こんな浅い出番に小里ん師匠とはもったいないですが、渋いなぁ。

漫才/にゃん子金魚

同じネタでも笑ってしまうのが価値です。

彦六伝/木久扇

今日寄席に行こうと思った出演者その一。「隣の家に囲いができたってね」「へい」の稽古場面と、バスケットボールの観戦風景。あはは〜。

宗論/一朝

マクラにケーキの話。本当に見た風景だそうだけど、ほんと素人さんもたくまずしてプロ並みの笑いを起こす時があるなぁ。「ショートケーキ、モンブラン」とインプリントされて、翌日のおやつにモンブランを食べてしまった。

「いつくしみ深き 友なるイエスは」は寄席で覚えてしまった……(汗)。

紙切り/二楽

今日はいつも以上に笑わせてもらった。「桃太郎」「藤娘」「平等院鳳凰堂」のうち、お子さんがリクエストした「平等院鳳凰堂」が特に緊迫感を呼んだようだ。

試し酒/金馬

84歳。現役。凄い。

ものまね/小猫

強情灸/百栄

夕立勘五郎/志ん輔

わーい、ライブでこのネタに当たったのは多分2回目だと思うけど、前回はTBS落語研究会だったので、寄席で聴けたのが嬉しい。ほんと、大好きなネタです。

竹の水仙/文左衞門

東海道は鳴海宿なのは「竹の水仙」なんですかね。「抜け雀」は小田原で。

旅人が、伝法か、豪放磊落でも武士か、という点でも違いはあるようで。喬太郎のは細川の殿様の使いが妙に切れて怖いのだけど、文師のはそこまで変人ではありませんでした。

今日はいい番組でした。大満足。

トリ代演の日は基本的に空いているのですが、メンバーがよいのか、土曜日だからか、日和がよいのか、3分の2ぐらい埋まってました。

子ほめ/歌奴

ほんと、上がるだけで明るくていいなぁ。落語家の資質のひとつだと思います。

碁どろ/小里ん

こんな浅い出番に小里ん師匠とはもったいないですが、渋いなぁ。

漫才/にゃん子金魚

同じネタでも笑ってしまうのが価値です。

彦六伝/木久扇

今日寄席に行こうと思った出演者その一。「隣の家に囲いができたってね」「へい」の稽古場面と、バスケットボールの観戦風景。あはは〜。

宗論/一朝

マクラにケーキの話。本当に見た風景だそうだけど、ほんと素人さんもたくまずしてプロ並みの笑いを起こす時があるなぁ。「ショートケーキ、モンブラン」とインプリントされて、翌日のおやつにモンブランを食べてしまった。

「いつくしみ深き 友なるイエスは」は寄席で覚えてしまった……(汗)。

紙切り/二楽

今日はいつも以上に笑わせてもらった。「桃太郎」「藤娘」「平等院鳳凰堂」のうち、お子さんがリクエストした「平等院鳳凰堂」が特に緊迫感を呼んだようだ。

試し酒/金馬

84歳。現役。凄い。

ものまね/小猫

強情灸/百栄

夕立勘五郎/志ん輔

わーい、ライブでこのネタに当たったのは多分2回目だと思うけど、前回はTBS落語研究会だったので、寄席で聴けたのが嬉しい。ほんと、大好きなネタです。

竹の水仙/文左衞門

東海道は鳴海宿なのは「竹の水仙」なんですかね。「抜け雀」は小田原で。

旅人が、伝法か、豪放磊落でも武士か、という点でも違いはあるようで。喬太郎のは細川の殿様の使いが妙に切れて怖いのだけど、文師のはそこまで変人ではありませんでした。

今日はいい番組でした。大満足。

土曜日に左足首を捻挫し、今日は受診のため仕事を休みました。幸い、骨には異状がなく、痛みも治まってきたので、明日には仕事に戻れそうです。

宮城

戊辰戦争で謹慎となった伊達家子孫、『夕日と拳銃』のモデルに

伊達家18代当主 40年前、地下の柩に納められた政宗公の頭蓋骨と対面

福島

福島・会津若松で白虎隊の霊慰める祭

「八十里越」再び 新潟につながる古道を只見町が整備へ

茨城

幕末動乱期の人物に光 肖像画や刀剣展示土浦市立博物館

茨城)黒船や女詐欺師 幕末の世相伝える日記 全巻刊行

東京

東京)泉岳寺前にあった幕末の英国公使館 写真初公開

新銘菓「白銀三枚」が誕生近藤勇とのエピソードから

根津美術館「清麿-幕末の志士を魅了した名工」展

神奈川

幕末の江戸写す 「高輪接遇所」実物写真、横浜で展示

幕末の最高機密 大砲使用マニュアル初公開 神奈川・横須賀で20~23日

奈良

幕末史に思いはせ - 歴史ファンら集う/天誅組・伴林光平没後150年祭

兵庫

幕末の威容よみがえる 和田岬砲台の修理完了 神戸

鹿児島

幕末薩摩の豚肉料理

ブックレビュー

幕末のビジネスマンを分析

【書評】『西郷隆盛の首を発見した男』大野敏明著

元藩士を通じ描く激動期

エンターテインメント

「PEACE MAKER 鐵」7巻、ドラマCD付きの初回限定版も

滋賀)ツイッター小説「独白新選組」出版

「新選組の求人広告」を考える

基本的に退職できませんが、海外留学を希望して除隊が認められた例もあるにはあります。

軍師官兵衛インタビュー】谷原章介 岡田“官兵衛”の多面的魅力を明かす「武士で小学生みたいな人」 もう一人の軍師・竹中半兵衛役

宮城

戊辰戦争で謹慎となった伊達家子孫、『夕日と拳銃』のモデルに

映画や小説などフィクションの世界では、実在の人物がモデルになることは多々あること。仙台藩藩主・伊達家の子孫もその一人。第18代当主伊達泰宗(やすむね)氏が先祖について語った。

* * *

伊達家の分家と家臣団が開墾をしたのは、今で言う石狩郡当別町や伊達市、札幌市白石区などです。

伊達家本家はというと、戊辰戦争で幕府側についたことで、13代慶邦(よしくに)公は東京で謹慎となりますが、幼くして家督を継いだ14代宗基(むねもと)は、後に初代の仙台藩知事となりました。

実は、宗基のほかにもう一人、14代を継ぐはずだった人がいました。当初、慶邦公には男の子がいなかったものですから、「四賢公」の一人、伊予宇和島藩の伊藤宗城(むねなり)公の次男を養子にとりました。宗敦(むねあつ)という方でしたが、慶邦公とともに戊辰戦争の責任を負わされて14代目を継ぐことができませんでした。

その子どもの順之助は中国へ渡り、大陸浪人として活動します。檀一雄さんの小説『夕日と拳銃』の主人公、と言ったらご存じの方も多いかもしれませんね。

1884年に華族令が制定されて、華族は公候伯子男の五つの爵位に分けられました。北海道に入植した分家の岩出山(いわでやま)伊達家や亘理(わたり)伊達家、片倉家は、開拓の功績が認められて男爵を与えられました。

伊達家本家は、領地を減らされてはいたものの28万石ありましたが伯爵でした。一方、分家である伊予宇和島藩の伊達家は10万石ながらも侯爵です。爵位の上では、本家と分家の地位が逆転しました。これは、伊達家本家が戊辰戦争で明治政府に弓を引いたのに対して、伊予宇和島の伊達家は政府に貢献をしたからではないかと思っています。

明治以降の伊達家は、皆、東京住まいでした。ただ、藩知事となった宗基はたびたび仙台へ戻りますから屋敷が必要となり、市内の一本杉町に土地を求めました。屋敷は15代邦宗のときに完成します。書院造りで、お客様と当主だけが使う表玄関と家族が使う脇玄関が並んでいる武家屋敷です。

1947年に、昭和天皇が東北をご巡幸されました。その際、一本杉町の屋敷を一夜借りたい、との打診を宮内府から受けました。大変名誉なことですが、折悪しく、祖父の興宗が亡くなったばかり。ご遠慮申し上げました。けれども、ほかにふさわしい所がない、ということでしたので、結局、一夜の宿に使っていただくことになりました。

どのように陛下をお迎えしたらよろしいか。このとき、家族でいろいろと相談したそうです。最終的には、仙台城の「上々(じょうじょう)段の間」にあった襖絵を屏風にあつらえて、陛下のお休みになるお部屋にしつらえました。陛下は、それをご覧になって、とても感銘あそばされた、と伺いました。

「上々段の間」については説明が必要かと思います。藩主が座る場所を「上段の間」と呼びます。床が高くなった座敷で、ここで家臣と対面します。「上々段の間」というのは、藩主よりも格上の方が座る場所、ということになります。

「上々段の間」は、伊達家の菩提寺である瑞巌(ずいがん)寺にもあります。そこには、明治天皇が東北ご巡幸のときにお休みになられました。

政宗公は、仙台城と瑞巌寺を造られたときに、「いつかは帝を仙台にお迎えしたい」と思っていたのでしょう。その願いは数百年の時を経て、明治と昭和にかないました。<次号に続く>

(構成 本誌・横山健)

伊達家18代当主 40年前、地下の柩に納められた政宗公の頭蓋骨と対面

伊達家18代目当主、伊達泰宗(やすむね)氏。先祖でありながら、歴史上の人物としてしか知らなかった藩祖、政宗公に“出会った”ときの感動を語ってもらった。

* * *

東京で生まれ育った私ですが、今は仙台に住んでおります。きっかけは、政宗公との対面でした。

終戦間際の1945年7月、仙台大空襲で仙台の城下町7割とともに、政宗公の御霊屋(おたまや)である瑞鳳殿(ずいほうでん)も焼けてしまいました。ちょうど40年前、瑞鳳殿を再建する話が持ち上がり、地下の状況を確認する必要が出てまいりました。政宗公のお墓を発掘調査することになったのです。

まだ父は健在でしたけれども、15歳の私も遺族として立ち会わせていただきました。地下の石室が開かれると、中に石灰の小山がありました。元々は、木でできた風呂桶のような柩(ひつぎ)があり、それをかごに載せた状態で埋葬されていたようです。330年以上の時間がたち、木や布でできた部分が腐食し、防腐剤として柩に詰めてあった石灰だけが残ったのです。

石灰の小山のほぼ中心に遺骨の一部が見えました。それを調査員が掲げるように持ち上げた。頭蓋骨でした。歴史上のお話として伺っていた政宗公が目の前に現れた瞬間です。そのときの感動は、言葉では言い表せません。ごく自然に、私は心の中でお誓い申し上げておりました。

「成人したならば、必ず仙台に戻って参ります。近くで政宗公をお守りさせていただきます」

願いがかないまして、今、仙台の瑞鳳殿や伊達家伯(かはく)記念會(かい)で伊達家の仕事ができています。子孫として本当にありがたいことです。

政宗公の時代から約250年後、明治維新で伊達家は危機を迎えます。戊辰戦争で敗れ、62万石から半分以下の28万石に減らされたのです。約2万人もいた家臣の方々は大変だったでしょう。領地を失ったということは、生活の糧を失ったということです。流浪するか農民になるしか選択肢はありませんでした。

ちょうどそのころ、明治政府から北海道開拓の打診がありました。それに対し、伊達の分家、仙台藩士たちは、士族でいられるなら、という条件を出します。彼らはとても誇り高かった。農民ではなく伊達家の元藩士という身分である、というだけのことで、彼らは次々と海を渡ってゆきました。

未開の北海道は、木の根一つ掘り出すのに1年かかるような大変な場所だったそうです。道具が足りないので、日夜交代での作業。冬は地面が凍ってしまう。雪が吹き込む小屋に住みながら開墾を進めました。

食器も満足に揃いません。分家のお姫様が、貝殻をお皿代わりに食事していたとき、唇を切ってしまった。お仕えしていた者たちは、「なんとおいたわしいことか」と涙を流したそうです。

94歳で亡くなりました大伯母から、こんな話を聞いたことがあります。子どものときに、冬の朝、思わず「寒い」と口に出したら、父親(15代邦宗)から厳しく叱られたというのです。

「東京の屋敷にいながら、寒いとはなんたることか!北海道で苦労をしている家臣たちのことを思えば、そんなことは言えないはずだ!」

私も父から、「疲れた」「つらい」といった泣き言を口に出してはいけない、と育てられました。明治以降の伊達家の家訓と言えるかもしれません。

※週刊朝日 2014年4月4日号

福島

福島・会津若松で白虎隊の霊慰める祭

福島県会津若松市の飯盛山白虎(びゃっこ)隊士墓前で4月24日、「白虎隊慰霊祭」が行われる。

白虎隊は戊辰戦争時に十代の少年のみで組織された部隊。会津藩にはこのほか年代別に玄武隊、朱雀(すざく)隊、青龍隊などがあり、これらの隊名は中国の神話に出てくる四神から取ったとされている。

同祭では飯盛山で自刃した白虎隊の霊を慰めるために行われるもので、玉ぐしの奉納が行われた後、会津高校の生徒19人による白虎隊剣舞が披露される。白鉢巻きに紺のはかま姿で白虎隊に扮(ふん)した少年らが詩吟に合わせて勇壮に舞う。

問い合わせは、会津若松市観光課(電話0242-39-1251)へ。

「八十里越」再び 新潟につながる古道を只見町が整備へ

新潟・福島豪雨災害からの復興を目指す只見町は、町内から新潟県につながる国内有数の長さ(約32キロ)の峠道「八十里越」を調査・補修して「復活」させ、歴史と自然の名所として活用する。江戸時代などに両県の交易を支えた「古道」とされる。ブナの天然林を散策できる区間でもあり、今年登録を予定するエコパークの目玉の一つにする。

町が調査、整備する「古道」は、江戸時代の天保14(1843)年に幕府が改修し、明治初期まで使われていた。しかし、明治14年に「中道」、同27年に「新道」が整備されて以降、一部を登山道に利用する以外は人の往来が途絶え、「幻の道」となっていた。20年ほど前に存在が再確認された。現在は通れない状態で、町が活用を検討していた。

「古道」の詳細な調査は、町が平成26年度当初予算で確保した300万円を使い、今春から始める。町教委の担当者や有識者らが草木が生い茂る道を調べ、歴史上貴重な石橋跡や石垣跡、ほこらや排水路などの現状を確認する。豪雨災害による土砂崩れなど道が途切れている部分も点検する。調査後は危険な部分の補修などを検討し、安全に通行しながら史跡を見学できるようにする。ただ、保護が必要な国有林などもあり、補修地点は国、県と慎重に協議する。

「古道」は歴史と自然の愛好家から整備を求める声があった。会津藩とゆかりがあり、戊辰戦争で新潟県から峠を抜けて只見町で死去した長岡藩家老の河井継之助が「八十里 腰抜け武士の 越す峠」と自嘲する句を詠んだエピソードがある。

また、今夏にユネスコの制度「エコパーク」に登録される予定の町内の中で、八十里越周辺のブナ林などは原生に近く、評価が高いという。町は歴史ファンや観光客が古道を歩きながら只見の魅力を知り、新潟県側まで歩く「ロングトレイル」の開催も視野に入れる。

町内は若者の減少や高齢化に加え、豪雨被害からの復興の課題もある。斎藤修一町教育長は「地域の歴史に光を当てることで町民の郷土愛を育みたい。教育にも活用することでエコパークを象徴する場所の一つになるはず」と話し、10年後ごろを目標に国指定史跡の登録を目指す考えだ。

茨城

幕末動乱期の人物に光 肖像画や刀剣展示土浦市立博物館

幕末から明治維新に至る動乱期の人物に焦点を当て、歴史の流れを読み解く土浦市立博物館の特別展「幕末動乱〜開国から攘夷(じょうい)へ〜」が21日から、同市中央1丁目の同博物館で始まった。5月6日まで。

同展は市立博物館が東京都板橋区立郷土資料館、同日野市立新選組のふるさと歴史館、壬生歴史民俗資料館(栃木県壬生町)の3館と連携。土浦展を皮切りに、日野、壬生、板橋の各館で展示品を変えながら順次開催する。

土浦市立博物館では第10代土浦藩主にして大阪城代を務めた土屋寅直(ともなお)、寅直の信頼厚い藩士、大久保要、土浦藩が招いた儒者、藤森弘庵(こうあん)などにスポットを当て、肖像画や直筆の書状、所有した刀剣など展示。尊王攘夷の水戸学の影響を受けた土浦藩の歴史的位置づけを浮き彫りにするとともに、土浦藩の国学者・色川三中(いろかわみなか)、地理学者・沼尻墨僊(ぬまじりぼくせん)の資料などを展示する。

新選組隊士を輩出した日野宿周辺。天狗党との関わりの中で尊王・佐幕がせめぎ合った壬生藩。洋式兵学者・高島秋帆とのゆかりが深い中山道板橋宿-と共催3館の所在地が幕末に果たした役割を歴史資料、パネル説明、写真などで紹介。新選組副長・土方歳三の肖像写真(複製)、沖田総司の直筆書状、天狗党を挙兵した藤田小四郎のかぶとなども目を引く。

4月5日には特別展を監修した宮地正人東京大名誉教授の講演。5月3日には菅良樹淳心学院高教諭が土屋寅直と大久保要について講演する。問い合わせは同博物館TEL029(824)2928。(芳賀和生)

茨城)黒船や女詐欺師 幕末の世相伝える日記 全巻刊行

黒船来航から身辺雑事まで激動の幕末の出来事を土浦の商人が書いた「家事志 色川三中(みなか)日記」の最終第6巻が先月末、土浦市立博物館から刊行された。同博物館は「当時の女性の多様な生き方や、庶民目線の歴史がわかる貴重な資料だ」と話している。以下、登録して購読ください。

日記は国学者でもあった薬種商の色川三中(1801~55)と弟の美年(みとし)(1814~62)が、1826年から1858年まで30年余り書き継いだ。26冊におよび、原文はくずし字と候文で書かれ、ひらがな表記とカタカナ表記が入り交じる。全巻刊行まで12年がかりの作業だった。

今回の第6巻は美年が書いた日記で、米国のペリー提督が率いる艦隊が最初に日本に来た1853年の記述には、興味深い話がいくつも出てくる。

東京

東京)泉岳寺前にあった幕末の英国公使館 写真初公開

幕末の1866(慶応2)年、幕府が港区の泉岳寺前に建てた英国公使館(高輪接遇所)を写したオリジナル写真が、横浜都市発展記念館(横浜市中区)で初公開されている。同記念館によると、接遇所の絵図や見取り図は残っているが、写真が確認されたことはなかったという。

写真は、1866~68年に横浜に駐屯した英国第9連隊所属の中尉が収集した和とじの写真帳に納められていた。米国カメラマンのウィードが66年ごろ撮影。写真帳は欧州で見つかり、横浜開港資料館が10年前に購入。47枚の写真が収まり、37枚が横浜や江戸の街並みを写したものだった。

英国の初代公使館は港区の東禅寺。日英修好通商条約締結にともなって1859(安政6)年に置かれたが、二度にわたり、国内の攘夷(じょうい)派に襲撃された。このため、北品川の御殿山に新しい公使館の建設が進められたが、長州藩の高杉晋作や伊藤博文、井上馨らの焼き打ちにあい、全焼した。

新銘菓「白銀三枚」が誕生近藤勇とのエピソードから

町田市に新たな銘菓が生まれた。名前は「白銀三枚」。新撰組の近藤勇とのエピソードを当時親交のあった小島家の現当主・小島政孝氏が再現した。

小島家は当時、小野路地区(武州多摩郡小野路村)で名主を務めていた。小島鹿之助の時代(1830〜1900年)、天然理心流の正師範だった近藤勇は小島家へ何度も訪れ、親交を深めていた。

近藤勇ほか新撰組との歴史は書簡や日記に残され、現在は政孝氏が運営する小島資料館(小野路950、第1・3日曜日開館午後1時〜5時)に保管され、展示されている。

銘菓「白銀三枚」は、鹿之助氏の甥の橋本道助氏の結婚を聞きつけた近藤勇がお祝いに「白銀を三枚」贈ったことにちなんだもの。現在の価値で約20万円し、その親交の深さが伝わる。

「白銀三枚」は地元和菓子店『蛸八』(本町田3592の5)が製造し、同店のほか、町田ツーリストギャラリー、薬師公園内やくし茶屋、小島資料館で販売されている。

小倉や芋、抹茶、汐、栗の5種類の味が楽しめる羊羹。1300円(税込)。

(問)町田ツーリストギャラリー【電話】042・850・9311

根津美術館「清麿-幕末の志士を魅了した名工」展

「地鉄の強きこと限りなく、すがたは覇気に溢る。古今無双の出来ばえ也」

57歳の若さで先月亡くなった直木賞作家、山本兼一氏は、刀工を主人公に2つの小説を残している。ひとりは江戸初期に活躍した虎徹(こてつ)(長曽禰興里(ながそねおきさと))、もうひとりは幕末の名匠、源清麿(みなもときよまろ)。清麿の生誕200年を記念し、山本氏も実行委員会副委員長として計画に関わった特別展「清麿-幕末の志士を魅了した名工」が、根津美術館(東京・南青山)で開かれている。

清麿(本名・山浦環(たまき))は文化10(1813)年、信州小諸(長野県)の郷士の家に生まれた。江戸に出て幕臣の兵学者、窪田清音(くぼたすがね)のもとで研鑽(けんさん)を積んだ後、長州萩(山口県)で鍛刀。晩年、江戸・四谷で鍛冶場を構えたことから、鎌倉時代の天才刀工にちなみ“四谷正宗”と呼ばれ人気を博したという。しかし嘉永7(1855)年、42歳で自刃。理由は謎のままだ。

page: 2

「刀 号 一期一腰の大」(上)と「脇指 号 一期一腰の小」(下) いずれも「銘 源清麿/嘉永元年八月日」、江戸時代・嘉永元(1848)年、個人蔵

「刀 号 一期一腰の大」(上)と「脇指 号 一期一腰の小」(下) いずれも「銘 源清麿/嘉永元年八月日」、江戸時代・嘉永元(1848)年、個人蔵

十代後半の清麿が故郷で兄と合作した処女作の脇指、30代前半に初めて「清麿」と銘を刻んだ太刀など、ファン垂涎(すいぜん)の約50点を展示。特に「清麿の到達点」と評される傑作が、「一期(いちご)一腰(ひとこし)の大・小」と名付けられた刀と脇指だ。長く鋭い切先(きっさき)、そりのかたちが何とも優美。複雑に波打つ刃文は、素人目にもダイナミックで華やかに映る。

しかし、清麿の刀剣の魅力はそれだけではない。渡辺妙子・佐野美術館館長は、その澄んだ地鉄(ぢがね)に着目し、「強さと潤いのある軟らかさとを併せ持っている」と指摘する。硬いだけでは刀は折れる。幕末の混乱期、実践に耐える刀を追求した清麿。山本氏は小説『おれは清麿』(祥伝社)で、良質な鉄に徹底してこだわる姿を描いた。そして、師の清音に清麿の刀をこう絶賛させている。

「地鉄の強きこと限りなく、すがたは覇気に溢(あふ)る。古今無双の出来ばえ也」

4月6日まで、月休。一般1200円。問い合わせは(電)03・3400・2536。(黒沢綾子)

神奈川

幕末の江戸写す 「高輪接遇所」実物写真、横浜で展示

幕末の江戸・東京にあった英国公使館「高輪接遇所」の現存する唯一の写真が、横浜市中区の横浜都市発展記念館に展示されている。江戸の景観を写した貴重な資料で、実物の展示は初めて。

一八六六年から二年間、横浜に駐屯した英国陸軍のグレニー中尉が残したアルバムに収められている一枚。一八六六~六七年の撮影とされ、泉岳寺(東京都港区)の門前にあった平屋建て二棟の高輪接遇所を斜め横から捉えている。

当時、江戸は外国人が公務以外で立ち入ることができず、カメラは外国から持ち込まれるだけの貴重品だった。記念館によると、現在確認されている江戸の写真は百枚に満たず、ほとんどが外国人が来日記念として浅草や江戸城の堀など名所を写したものという。

高輪接遇所は英国の指示で建てられ、伝統的な日本の建築様式と異なる部分がある。撮影の経緯は分からないが、調査研究員の吉崎雅規さん(39)は「江戸にはこんな風景もあったと、新鮮な驚きを感じてほしい」と話す。

今回の展示は企画展「港をめぐる二都物語」の一環。十三日まで。 (杉原麻央)

幕末の最高機密 大砲使用マニュアル初公開 神奈川・横須賀で20~23日

幕末期の横須賀で、海上防衛の最前線に立った有力藩が導入した西洋流大砲(おおづつ)の撃ち方などを記したマニュアル「西洋流大砲且(かつ)歩兵銃 薬法調術手鑑(てかがみ)」が20~23日、神奈川県横須賀市の大津コミュニティセンターで初公開される。外国船の出現による海防強化を目的に、砲術が和流から西洋流に移行する過渡期に記されたもので、「当時の最高機密」ともされる。日本近代化の貴重な資料といえそうだ。(川上朝栄)

嘉永6(1853)年に浦賀沖に来航した米東インド艦隊司令長官ペリーによる黒船など、江戸湾周辺に通商を求める外国の船が頻繁に姿を見せるようになった幕末期。幕府は川越・熊本・佐倉の有力3藩に江戸湾を一望できる現在の横須賀市大津町周辺に設置した大津陣屋で外国船の警戒に当たらせた。

今回公開される「薬法調術手鑑」は3藩に伝わるものとみられ、10年ほど前、福岡県内にある熊本藩士の末裔(まつえい)の自宅で発見された。その後、横須賀市で郷土史を研究する市大津観光協会理事の杉本幸三さん(69)が入手。同市と共同で2年間かけて、約百ページにわたる資料の解読を進めていた。

資料には、歩兵の歩き方▽火薬の調合の仕方▽大砲のサイズ-などが図解を含め克明に記されている。中には発射のタイミングを図る際に打ち鳴らす太鼓や笛の演奏方法なども描かれている。この資料を基に、熊本藩はほぼ3日に1回、猿島や観音崎などで訓練射撃を行っていたとみられている。

初公開される西洋流大砲の使用手引き書。幕末期の最高機密とされる

当時は和流大砲が主流だったが、降雨時には使用できなくなるほか、射程圏も数百メートル程度だった。各藩は「このままでは異国船に通用しない」と判断し、飛距離が1キロにまで向上した西洋流大砲に切り替えていったという。ただ、実際に海上の異国船を仕留めるには飛距離が足らず、備えが不十分との見方が大勢を占めていたもようだ。

杉本さんは「砲術に関しては最高機密であったため実態がほとんど分かっていなかった」と指摘し、「西洋流大砲の導入は開国に向けた動きを示すものだ」と話している。

展示会「大津陣屋の西洋流大砲」は午前10時~午後4時。入場無料。22日午後1時半から横須賀開国史研究会の山本詔一会長による講演会(参加費500円)もある。問い合わせは大津観光協会((電)046・836・3531)。

奈良

幕末史に思いはせ - 歴史ファンら集う/天誅組・伴林光平没後150年祭

明治維新のさきがけとされる天誅組に参加した幕末の歌人・国学者、伴林光平(1813〜1864年)の没後150年祭が16日、大阪市藤井寺市の天誅(忠)組記念館で営まれ、歴史ファンらが光平の功績をしのんだ。以下、登録してご購読ください。

光平は法隆寺村(斑鳩町)に住み、国学者や歌人、勤皇家として活躍。文久3(1863)年に挙兵した天誅組の記録方として吉野山中を転戦し、従軍記の「南山踏雲録(なんざんとううんろく)」を記した。天誅組壊滅後、北田原(生駒市)で捕らえられ、翌年、京都で斬首された…

兵庫

幕末の威容よみがえる 和田岬砲台の修理完了 神戸

幕末期に外国船襲来に備えて造られた国指定史跡「和田岬砲台」(神戸市兵庫区和田崎町1)の大規模修理が終わり、14日、報道機関などに公開された。

1864年、江戸幕府の軍艦奉行並だった勝海舟の指揮で建造。97年、三菱合資会社(現・三菱重工業)が買収、現在は三菱重工業神戸造船所内にある。1921年、兵庫県内で初の国史跡に指定された。

高さ約11メートル、直径約15メートルの円筒形。外壁は石積みで内部は木造2階建て。同社が2009年から国や県、神戸市の補助を受けて「平成の大修理」を進め、雨漏りなどで傷みが激しい内部の部材を取り換えるなどし、今年3月に修復を終えた。総工費は約4億円。

関係者によるテープカットに先立ち、同造船所の河野文紀所長が「非常に感慨深い。歴史的建造物を次世代に引き継ぐ使命を感じる」などとあいさつ。幕府の国家事業としての威容がよみがえり、砲台内部には真新しい木材の香りが漂っていた。

一般公開(申込制)は24日から。リョーイン関西支社神戸業務グループTEL078・672・4820

(金川 篤)

鹿児島

幕末薩摩の豚肉料理

焼き豚、豚汁、丸焼きと多彩豚一公のエピソードが面白いですね。む

薩摩藩江戸藩邸から出土した豚骨=東京都港区教育委員会提供

東京・港区田町にあった薩摩藩江戸藩邸の上屋敷跡を発掘調査したら、大量の豚の骨が出土して話題になったことがある(写真参照)。

江戸時代には仏教の殺生禁断の教えが浸透しており、日本人は肉食を好まなかった。ところが、薩摩人だけは例外で、豚肉をよく食べた。黒豚王国・鹿児島のルーツを見る思いがする。

幕末の薩摩人が豚肉を食べたことが多くの史料に登場する。では、どんな食べ方をしたのだろうか。驚くなかれ、まさに現代人とほとんど変わらない。

家老・小松帯刀が一橋慶喜(のち十五代将軍)の豚肉好きにほとほと困った書簡が残っている(「玉里島津家史料三」一二一七号)。慶喜が何度も豚肉を所望するので、小松の手持ちがなくなり、これ以上は無理だと断ったと書かれている。小松は「琉球豚」とも書いており、豚肉は塩漬けが一般的で、「炒いり豚」という言葉から炒めて食したのだろう。琉球から伝来した調理法、保存法だと考えられる。

ところで、慶喜は豚肉好きだったため、「豚一ぶたいち殿」(豚の好きな一橋殿)とあだ名されていたほどである。じつは慶喜の豚肉好きには薩摩がかかわっているのではないか。

島津斉彬と水戸藩主・徳川斉昭なりあきの交流は知られている。両者の往復書簡には、斉彬が斉昭に豚肉を贈った記事が何度も登場する(「島津斉彬文書・上」八号など)。斉昭は秘蔵の息子・慶喜に肉食や牛乳など西洋式の食べ物を勧めていた。慶喜の豚肉好きは斉彬の豚肉贈呈によるものだと思われる。

斉彬もまた豚肉を食していた。側近の山田為正の日記によれば、嘉永五(一八五二)年九月、参勤交代で鹿児島から江戸に向かう途中、山田が国元の納戸奉行や琉球館聞役ききやくに「煙豚」のことを問い合わせている。これは琉球の豚肉調理法で、「煙豚」とあるくらいだから、焼き豚(チャーシュー)かスモークハムのようなものか(「嘉永五年島津斉彬参府御供日記」)。

豚肉料理の定番に豚汁があるが、これも幕末にあった。西郷吉之助が同志の吉井幸輔(のち友実)にあてた書簡に「豚の汁、熱からず、また冷えてもいず、よい加減に出来たので、都合のよいときにおいで下さい」とあり、豚汁を食べに来るよう勧めている(「西郷隆盛全集五」一八二号)。

土佐脱藩士の土方久元ひじかたひさもと(のち農商務大臣)の話もある。太宰府で三条実美さねとみなど五卿の護衛をしていた慶応三(一八六七)年三月六日、同じく護衛の薩摩藩陣営に行ったところ、豚汁の馳走ちそうをうけたと書いている(「回天実記」)。藩外の人間にも豚汁のふるまいが当然のように行われていたのである。

慶喜の側近だった渋沢栄一が元治元(一八六四)年二月頃、京都の二本松藩邸に西郷吉之助を訪ねたところ、西郷から豚鍋をふるまわれたとある(「渋沢栄一伝記資料1」)。これは豚汁か、すき焼き風の豚鍋だろうか。

圧巻は子豚の丸焼き料理である。同二年六月、薩摩藩は英国公使・パークス一行を鹿児島に迎えて大歓待した。一日目は日本料理だったが、二日目は洋風料理でもてなした。パークスたちは薩摩藩側から出された料理に驚いた(「忠義公史料四」二三二号)。

「今日の饗応きょうおう中最も奇観は、一度シユツキングピグ三尾卓上に出て来れり」

これはsuckling pig=子豚の丸焼きのこと。薩摩藩はこのような料理もお手のもので、英国人の舌も満足させたのである。

幕末薩摩の豚肉料理は想像以上に多彩で、現代にひけをとらなかった。

(歴史作家・桐野作人)

ブックレビュー

幕末のビジネスマンを分析

企業家たちの幕末維新 (メディアファクトリー新書)

宮本又郎著

メディアファクトリー新書 740円(本体)

政治・経済・社会のあらゆる面で激しい変化が訪れた幕末から明治の時代、企業家たちはどんな活動を行い、危機を克服していったのか。この時代を率いたビジネスマンを5つのタイプに分け、主な人々の歩みをたどる。

5タイプとは、「旧商家」「ベンチャー企業家」「技術者・職人出身の企業家」「社会的企業家」「財界リーダー」。旧商家の代表と言えるのが三井家だ。幕末、呉服業、両替業が不振に陥り危機的状況にあった三井家は、出入りしていた小両替商・三野村利左衛門を支配人に抜擢する。三野村は三井の事業を政府御用担当の銀行業を中心に再構築。発足した三井銀行は三井財閥躍進の原動力になっていく。

ベンチャー企業家の1人が松本重太郎。23歳の時、兵庫と大阪が開港したのを機に、洋反物のブローカーを始める。大阪・船場の一等地に店舗を構えると、断髪令を見越して帽子や襟巻きを、台湾出兵や西南戦争の際に毛布、羅紗を買い占めるなど、時代のニーズを巧みにつかんで巨利を得る。その後も銀行、鉄道、保険など多くの事業に関係し、「東の渋沢(栄一)、西の松本」と呼ばれる企業家となった。

困難に直面しながら新しい日本を創造してきた先人たちの英知と勇気に学ぶべきものは多い。

【書評】『西郷隆盛の首を発見した男』大野敏明著

元藩士を通じ描く激動期

西郷の首という衝撃的な言葉で読者の興味をそそる本書の主役は、千田登文(せんだ・のりふみ)という加賀藩の元藩士である。

千田は、江戸末期の弘化4(1847)年に金沢で生まれ、昭和4年に81年の生涯を閉じた。

その千田自身が書き残した「履歴書」を丹念に読み解いたのが本書だ。前半では戊辰(ぼしん)、西南、日清、日露という4つの戦争で数々の戦功を挙げた千田の姿が描かれる。圧巻は、西南戦争において、伝説に包まれた西郷隆盛の首級を発見した経緯である。

金沢の歩兵第7聯隊の聯隊旗手として出陣した千田の「履歴書」に歴史的検証を加え、わかりやすく、淡々と首級発見の経緯が記述される。

なぜ首級の贋物(がんぶつ)説が流布されたのか、また、千田はなぜ首級を発見することができたのか。その理由を、本書はさまざまな角度から検証し、千田の娘婿となった、のちの陸軍大将、今村均(ひとし)の回顧録に出ている千田の証言まで引き、解き明かしている。

写真に写っている4人の軍服姿の男のうち…

そして後半は、千田の後半生と、軍人になっていく子供や孫たちの生涯が綴(つづ)られている。本書に掲載されている大正5年に千田の古希に撮られた記念写真は、本書のハイライトとでもいうべきものだ。

写真に写っている4人の軍服姿の男のうち、のちに2人が陸軍大将、1人は陸軍少将となる。この「軍人一家」の歩みが、そのまま明治・大正・昭和という激動の時代の息遣いを読者に伝える。

著者は、陸軍を専門とする戦史研究家でもある。あとがきで著者の祖母の姉の夫、すなわち義理の大伯父が、実は千田の三男だったことが明かされる。

その大伯父は、大正9年の陸軍特別大演習で、ある失態の責任をとって自決している。先の写真の中に写っていた残りの軍服姿の人物こそ、その大伯父である。

不思議な糸に導かれるように著者がこのテーマに取り組んでいったことがわかる。

本書が編まれることに導いたのは千田自身か、あるいは西郷隆盛その人であったのかは、それぞれの読後感を待ちたい。(文春新書・本体820円+税)

評・門田隆将(ノンフィクション作家)

エンターテインメント

「PEACE MAKER 鐵」7巻、ドラマCD付きの初回限定版も

黒乃奈々絵「PEACE MAKER 鐵」7巻の通常版と、カバーイラストが異なるドラマCD付き初回限定版が5月14日に同時発売される。

ドラマCDで描かれるのは、市村鉄之助がある行商人から大喜びで購入した「箱庭」をめぐるエピソード。鉄之助は山崎烝や沖田総司を巻き込み、新撰組屯所の「箱庭」を作り始めるのだが……。キャストはTVアニメ版と同様、市村鉄之助を小林由美子、沖田総司を斎賀みつき、土方歳三を中田譲治、市村辰之助をうえだゆうじ、山崎烝を櫻井孝宏が演じる。

なおAmazonでは現在、初回限定版の予約を締め切っているが、そのほかのオンライン書店や実店舗では目下予約を受付中。希望者は早めに申し込んでおこう。

滋賀)ツイッター小説「独白新選組」出版

幕末の京都で活動した新選組隊士らの心の交流を簡易投稿サイト・ツイッターで連載した小説「独白新選組 隊士たちのつぶやき」がサンライズ出版から刊行された。極限状態の中でも仲間への熱い思いを吐露する男たちの姿が、幅広い女性ファンの人気を呼び、書籍化が実現した。引用を見る限り、BLっぽい……。

小説は大津市の松本匡代さん(56)作。新選組の前身・浪士組の入京から、1915(大正4)年まで生き延びた斎藤一の最期までを、土方歳三や沖田総司、山南敬助ら5人の隊士が心のうちを仲間に語りかける形で進む。出来事は史実に沿いながら、隊士らの内面描写は大胆に独自性を出した。

仲間を離れ、函館・五稜郭での戦いに向かった土方を思い、別れの場面を回想する斎藤は「俺じゃダメなんですか? 離れたくない。最期まで土方さんと一緒に戦いたい」と嘆き、「そう思った時、抱きしめられた。……『残ってくれるな』 土方さんの言葉に、もう逆らえなかった」とつぶやく。土方は、斎藤を会津藩に置いてきた意外な真意を口にし、「あいつの将来は、会津の人たちに託すことにした」と独白する。

「新選組の求人広告」を考える

新選組と云えば、幕末に京都で治安維持にあたった近藤勇、土方歳三、沖田総司らが所属した組織のことですね。幕末の魅力を象徴するもののひとつですよね。小説、大河ドラマ、映画など数々の作品のモチーフになっていて、ファンだという方も多いのではないでしょうか。ダンダラ模様に「誠」の文字。カッコイイですよね。広告記事をテキストで読み込めないので、内容はリンク先ご参照ください。

さてそんな幕末を駆け抜けた新選組。隊士の募集にあたって現代風の求人を出していたとしたらどんなものになるでしょうか。今日はアルバイト雑誌に出ている風の「新選組の求人広告」を考えてみました。

基本的に退職できないのでご注意を。

基本的に退職できませんが、海外留学を希望して除隊が認められた例もあるにはあります。

軍師官兵衛インタビュー】谷原章介 岡田“官兵衛”の多面的魅力を明かす「武士で小学生みたいな人」 もう一人の軍師・竹中半兵衛役

2014年NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」に竹中半兵衛役で出演している俳優の谷原章介。谷原が演じる半兵衛は、豊臣秀吉最初の参謀であり、黒田官兵衛と合わせて“両兵衛”とも呼ばれた軍師。官兵衛にとって厳しい師となるが、官兵衛が幽閉された際には思わぬ手段で黒田家を手助けする。『組!』ファンには嬉しい最後のお言葉でした。

半兵衛を演じるに当たっての思い、同じ軍師役の岡田准一、半兵衛が仕える秀吉役の竹中直人の印象を語ってもらった。

-半兵衛のオファーを受けた時の率直な感想をお願いします。

役を頂いたときはガッツポーズをしました。希代の名軍師といわれる半兵衛役ということでうれしい半面、プレッシャーもありました。

-撮影に入ってからの手応えや印象はいかがですか。

半兵衛はせりふが多く感情的にしゃべる官兵衛とは対照的に、状況をかみ砕いたやりとりや左脳的なせりふが多いので大変ですが、やりがいがあります。ドラマの最初の方は黒田家を中心に物語が動くので、現場も黒田家中心の空気があって、さらに官兵衛を中心とした熱気の渦を感じます。

-半兵衛を演じる上で意識している点はどこですか。

半兵衛をどう演じるかはクランクインする前に監督と話しました。現場に入ってからは監督の描く半兵衛像と僕の描く半兵衛像が分かってきて、それをお互いに理解して最小限のことを話すぐらいで演じています。半兵衛は普段は動かずにせりふを言って、無駄な動作をしないで芝居をするように心掛けています。ずっと動かない人間がちょっと目線をずらしたりしたときに、その行動に意味が出ると思うんです。見ている方に「何か意味があるのかな?」と思わせられるよう、ここぞというときにだけ目線を動かしたり体の位置を変えてみたりしています。

-半兵衛、ゆかりの地へは行かれましたか。

仕事で岐阜の市内へ行ったときに、次の日が移動日だったので朝からレンタカーを借りて菩提山に行きました。頂上まで登って景色を見たり、近くのお寺にある半兵衛のお墓参りもしました。ドライブをしながら、「よくこんな山に登ったな」とか、「なんて不便な生活をしていたんだろう」とか、「こんな景色を見ていたのかな」といろいろ思いを巡らせました。でも霊感はないので(半兵衛が)降りてくることはなかったです(笑)。

-ドラマでは戦国の時代が描かれていますが、谷原さん自身は歴史という作品ジャンルはお好きですか。

歴史というと、時代小説を読むのは好きで司馬遼太郎さんの本も読みました。このドラマで描かれているのは、歴史上でも時代が動いて人間が生々しくなっていく部分。荒れた時代かもしれませんが、例えば秀吉様のように農民が天下を取ることもできたり、自分の力次第でどんどんのし上がることができる、夢のある時代だと思います。どきどきするし、生き生きしたものがあって面白いです。

-2人が出会ったとき、半兵衛は官兵衛のことをどう思っていたと思いますか。

半兵衛は出会う前から官兵衛という人間の事を知っていたと思いますね。もともと官兵衛に着目していたがゆえに、官兵衛が秀吉様のところへ来たときに「試させていただいてもよろしいですか」と秀吉様に願い出て、官兵衛の軍師としての力量やどの程度自分と同じレベルで会話できる人間なのかを試したのだと思います。

-“両兵衛”の違いは、どのようなところでしょうか。

同じ熱さがあっても、(人との)接し方が違います。官兵衛が、小刀と小刀がぶつかるぐらいにぐいっと半兵衛に近寄る場面があるのですが、刀と刀がぶつかったら刃傷沙汰に発展するような時代に多少乱暴な行動だとは思いますが、そこをあえて近づいてくるところに官兵衛の熱さを感じます。

-岡田さんの印象をお聞かせください。

岡田さんは武士みたいな人だと思います。自分の追い求めるものをストイックに自らにも課すし、無言のうちに周りも気が引き締まるようなオーラを持っていると思います。それと同時にやんちゃだしおちゃめで、スタッフを大事にしています。スタッフの似顔絵を描いていて、それがよく似ていてすごく面白いんです。メークをされながら描いているので小学生みたいだなと思ったり(笑)。多面的にいろいろな魅力を持っている方だなと思いますし、役の上での関係性も大事にしている。黒田軍の方々とは、わいわいしていますが、半兵衛とはそうならない。僕が年上ということもありますが(笑)。

-秀吉役の竹中さんの印象はいかがですか。

竹中さんは引き出しをたくさん持っている面白い方。日本で秀吉を演じたら右に出る人はいないのではないでしょうか。現場ではずっと、口笛を吹いているか歌を歌っているかふざけているかのいずれかです。一緒に仕事をしていて癒やしになるし、こちらの肩の力を抜いてくれます。人たらしな秀吉の雰囲気で臨んでいらっしゃるのか、元からそうなのか分かりませんが、役者やエキストラ、スタッフみんなに話し掛けてはおどけています(笑)。

-大河ドラマの魅力についてお聞かせください。

1年間を通してやるのでスタッフが家族のようになっていくし、大河でないと味わえない空気感があります。「新選組!」(2004年放送)では伊東甲子太郎役をやりましたが、いまだに土方(歳三)さん(山本耕史)が主催でキャスト、スタッフが集まる忘年会をやってくれます。僕は物語を通しで出演する役をやったことがなく半兵衛の役も途中で死んでしまうので、バトンをつないでいくという意識で演じています。

土曜日の17:30分開演といつもより一時間開演が早いのは、八人も高座に上がるから。そして、20時45分に終わらないといけないから、時間厳守なんだそう。その割にみなさん、寄席で15分で上がってしまうのと違い、それぞれにたっぷりマクラを振って、お題の「入学」または「卒業」に近いところのネタを演じてくれました。

元犬/兼好

人柄なんでしょうかね、軽く温かく楽しく務めてくれるので、長い落語会の幕開きにぴったりです。

シロと呼ばれる犬が八幡様に願掛けて人間になって、ご隠居さん宅に奉公人として勤め始める……「入社」ですね。

只四郎さんと名付けられた元犬の天真爛漫な明るさ、その人間離れした芸風を喜ぶご隠居、まんがちっくですがひたすら楽しく笑えました。

弟子の強飯/百栄

いつものように名前にこだわるところから、栄枝師匠に弟子入りするところのエピソード……ほーお、立川流に入門することも打診していたのですか、入門していたらどうなっていたことでしょうか。

落語協会が、昭和の大名人を彷彿とさせる高校生(爆)に弟子入りをお願いしにいくてーな噺でげす。落語ネタ満載のネタ、乙ですな。

道楽三昧さんのブログ記事「おかしさの極み!百栄「弟子の強飯」」なんて、実にどうもその、いいものですな。これを超えようなんてぇもんは、とても書けませんな。

喧嘩長屋/白酒

初めて聴いたネタ。噺の構造的には「天狗裁き」のように夫婦喧嘩がエスカレートしていくネタなのね。喧嘩好きな人が参入してきて、最後には石原慎太郎だとかプーチンだとかが入っているみたいですよ。

ラーメン千本桜/白鳥

兼好さんが白鳥さん辺りで眠くなっちゃうんじゃないかとかいじっておられましたが、白鳥さんが何と中入り前です。でも、「ラーメン千本桜」はまだ聴いてなかったので嬉しかったです。

豊島区の千早フラワー公園に出入りする屋台ラーメン屋の主・裕次郎に弟子入りする母子家庭の鉄。その裕次郎は、東京で有力な源ちゃんラーメンの創業者の次男であったが、兄の慎太郎との確執から逃れるように屋台を引いている。

10年前に源ちゃんラーメンが破った博多とんこつラーメンの天才・龍之介が刑務所から出所して、上野の全国ラーメン王決定戦に出場する。その対戦相手を予定していた源ちゃんラーメンの党首・慎太郎は龍の放った間諜の細工にはまり、両手をやけどしてしまう。

それを知った裕次郎が、弟子の鉄を引き連れて上野の全国ラーメン王決定戦の現場に現れ、兄の名代として龍を破る。兄との和解なった裕次郎だが、源ちゃんラーメンを継がずに全国に味を広める旅に出る。

ストーリーに途中ちょっともたついた感じはあるけど、『任侠流山動物園』など流れの豚次伝シリーズとも並んで白鳥さんオリジナルの人情噺として確立しているといっていい。結構ききいっちゃった。

(中入り)

らくだの子ほめ/一之輔

最後に「らくだの発端」とおっしゃっていたので、そういうネタ名でも演じられているかも知れません。

らくだが、魚竹さんの家で暴れてワンパンでおじいさんを殺してしまいました。

その後、らくだは、半の目の丁次に、おせじのいくつかを教えてもらい、おせじで世間を丸く回して、あわよくば一杯おごってもらえるかも知れないことをアドバイスされますが……もともとが乱暴者、かつあげにしかなりません。

そして、赤ちゃんが生まれた竹のところに再度乗り込むのですが……そうか、そうやってフグをもらったのね(苦笑)。

完全に古典の「らくだ」「子ほめ」を取り入れた爆笑新作。一之輔さんの新たな境地ですね。

茶の湯/鯉昇

頭を上げて顔をお見せいただくだけで、一之輔さんの笑いから別次元に連れていただきました。基本的にはオーソドックスな「茶の湯」ですが、泡が出るのはママレ○ン由来らしいです。

あくび指南/市馬

やっと本寸法が来ました。市馬さんであくび指南は初めてですね。小さん師匠のも聴きたくなります。

明烏/三三

このメンバーでトリが三三さんというのも、誰がトリやってもおかしくない落語会なのでよいと思います。

白酒さんと一之輔さんが器用に前のネタを取り込んでましたが、三三さんも源兵衛太助があくび指南を習った後日談という形でやっていたのが楽しかったです。太助の甘納豆の食べ方が大胆すぎるのも、まぁ、いいんじゃないでしょうか。

時次郎坊ちゃんが吉原へのご入門を果たす噺……廓ものって、現代に置き換えたらむっとすると思います(談笑さんの「ジーンズ屋ようこたん」はいいと思います)が、こういう堅いお坊ちゃまの開眼噺でしたらおめでたい艶笑噺ですね。

元犬/兼好

人柄なんでしょうかね、軽く温かく楽しく務めてくれるので、長い落語会の幕開きにぴったりです。

シロと呼ばれる犬が八幡様に願掛けて人間になって、ご隠居さん宅に奉公人として勤め始める……「入社」ですね。

只四郎さんと名付けられた元犬の天真爛漫な明るさ、その人間離れした芸風を喜ぶご隠居、まんがちっくですがひたすら楽しく笑えました。

弟子の強飯/百栄

いつものように名前にこだわるところから、栄枝師匠に弟子入りするところのエピソード……ほーお、立川流に入門することも打診していたのですか、入門していたらどうなっていたことでしょうか。

落語協会が、昭和の大名人を彷彿とさせる高校生(爆)に弟子入りをお願いしにいくてーな噺でげす。落語ネタ満載のネタ、乙ですな。

道楽三昧さんのブログ記事「おかしさの極み!百栄「弟子の強飯」」なんて、実にどうもその、いいものですな。これを超えようなんてぇもんは、とても書けませんな。

喧嘩長屋/白酒

初めて聴いたネタ。噺の構造的には「天狗裁き」のように夫婦喧嘩がエスカレートしていくネタなのね。喧嘩好きな人が参入してきて、最後には石原慎太郎だとかプーチンだとかが入っているみたいですよ。

ラーメン千本桜/白鳥

兼好さんが白鳥さん辺りで眠くなっちゃうんじゃないかとかいじっておられましたが、白鳥さんが何と中入り前です。でも、「ラーメン千本桜」はまだ聴いてなかったので嬉しかったです。

豊島区の千早フラワー公園に出入りする屋台ラーメン屋の主・裕次郎に弟子入りする母子家庭の鉄。その裕次郎は、東京で有力な源ちゃんラーメンの創業者の次男であったが、兄の慎太郎との確執から逃れるように屋台を引いている。

10年前に源ちゃんラーメンが破った博多とんこつラーメンの天才・龍之介が刑務所から出所して、上野の全国ラーメン王決定戦に出場する。その対戦相手を予定していた源ちゃんラーメンの党首・慎太郎は龍の放った間諜の細工にはまり、両手をやけどしてしまう。

それを知った裕次郎が、弟子の鉄を引き連れて上野の全国ラーメン王決定戦の現場に現れ、兄の名代として龍を破る。兄との和解なった裕次郎だが、源ちゃんラーメンを継がずに全国に味を広める旅に出る。

ストーリーに途中ちょっともたついた感じはあるけど、『任侠流山動物園』など流れの豚次伝シリーズとも並んで白鳥さんオリジナルの人情噺として確立しているといっていい。結構ききいっちゃった。

(中入り)

らくだの子ほめ/一之輔

最後に「らくだの発端」とおっしゃっていたので、そういうネタ名でも演じられているかも知れません。

らくだが、魚竹さんの家で暴れてワンパンでおじいさんを殺してしまいました。

その後、らくだは、半の目の丁次に、おせじのいくつかを教えてもらい、おせじで世間を丸く回して、あわよくば一杯おごってもらえるかも知れないことをアドバイスされますが……もともとが乱暴者、かつあげにしかなりません。

そして、赤ちゃんが生まれた竹のところに再度乗り込むのですが……そうか、そうやってフグをもらったのね(苦笑)。

完全に古典の「らくだ」「子ほめ」を取り入れた爆笑新作。一之輔さんの新たな境地ですね。

茶の湯/鯉昇

頭を上げて顔をお見せいただくだけで、一之輔さんの笑いから別次元に連れていただきました。基本的にはオーソドックスな「茶の湯」ですが、泡が出るのはママレ○ン由来らしいです。

あくび指南/市馬

やっと本寸法が来ました。市馬さんであくび指南は初めてですね。小さん師匠のも聴きたくなります。

明烏/三三

このメンバーでトリが三三さんというのも、誰がトリやってもおかしくない落語会なのでよいと思います。

白酒さんと一之輔さんが器用に前のネタを取り込んでましたが、三三さんも源兵衛太助があくび指南を習った後日談という形でやっていたのが楽しかったです。太助の甘納豆の食べ方が大胆すぎるのも、まぁ、いいんじゃないでしょうか。

時次郎坊ちゃんが吉原へのご入門を果たす噺……廓ものって、現代に置き換えたらむっとすると思います(談笑さんの「ジーンズ屋ようこたん」はいいと思います)が、こういう堅いお坊ちゃまの開眼噺でしたらおめでたい艶笑噺ですね。

久しぶりに鈴本の寄席の空間にいられたのが嬉しくて……6時に勤務先を脱出して、特急料金500円払って東京に早く着いても、鈴本の寄席に入れるのは中入り前の途中から。ひとつ前の菊之丞さん聴きたかった〜(;o;)。

コンビニ強盗/百栄

初めて聴いた。いやー、モモエさん相変わらず面白いテーストの噺。

(中入り)

漫才/ホンキートンク

寄席の漫才ベスト3はロケット団、ホンキートンク、のいるこいるだと思います(当社比)。「中悪いけど、お風呂は一緒に入ります♪」に、ぷっと笑っちゃう。

時そば/文左衞門

文師「時そば」来た〜。正統派で、あざとい仕掛けもなく。食いつきの後、膝代わりの前というポジションなので、こういう本寸法のを短めにやってもらえるといいですね。

奇術/アサダ二世

相変わらず、あやしさ満点です(褒め言葉)。

お見立て/一之輔

最近、一之輔さんを聴くことが多いのは、からっとしていて私の好みに合うのです。かるーく笑って元気出て明日もガンバローって気持ちになれる。

杢兵衛お大尽が強烈です。谷中のお墓、陸軍上等兵の次は女の子じゃなくて「ベロ」って犬の墓になってました。

コンビニ強盗/百栄

初めて聴いた。いやー、モモエさん相変わらず面白いテーストの噺。

(中入り)

漫才/ホンキートンク

寄席の漫才ベスト3はロケット団、ホンキートンク、のいるこいるだと思います(当社比)。「中悪いけど、お風呂は一緒に入ります♪」に、ぷっと笑っちゃう。

時そば/文左衞門

文師「時そば」来た〜。正統派で、あざとい仕掛けもなく。食いつきの後、膝代わりの前というポジションなので、こういう本寸法のを短めにやってもらえるといいですね。

奇術/アサダ二世

相変わらず、あやしさ満点です(褒め言葉)。

お見立て/一之輔

最近、一之輔さんを聴くことが多いのは、からっとしていて私の好みに合うのです。かるーく笑って元気出て明日もガンバローって気持ちになれる。

杢兵衛お大尽が強烈です。谷中のお墓、陸軍上等兵の次は女の子じゃなくて「ベロ」って犬の墓になってました。

横浜にぎわい座は久しぶりです。去年9月に談春一門会で来て以来。ハコの大きさ、小ぎれいで暖かい雰囲気、ローカルのお客さんが醸し出す空気、いいですね。時間がなかったので野毛の「坂の上のそば屋 司」に行くのは断念して、桜木町駅構内の川村屋で鶏玉そばをいただきました。

さて、独演会。

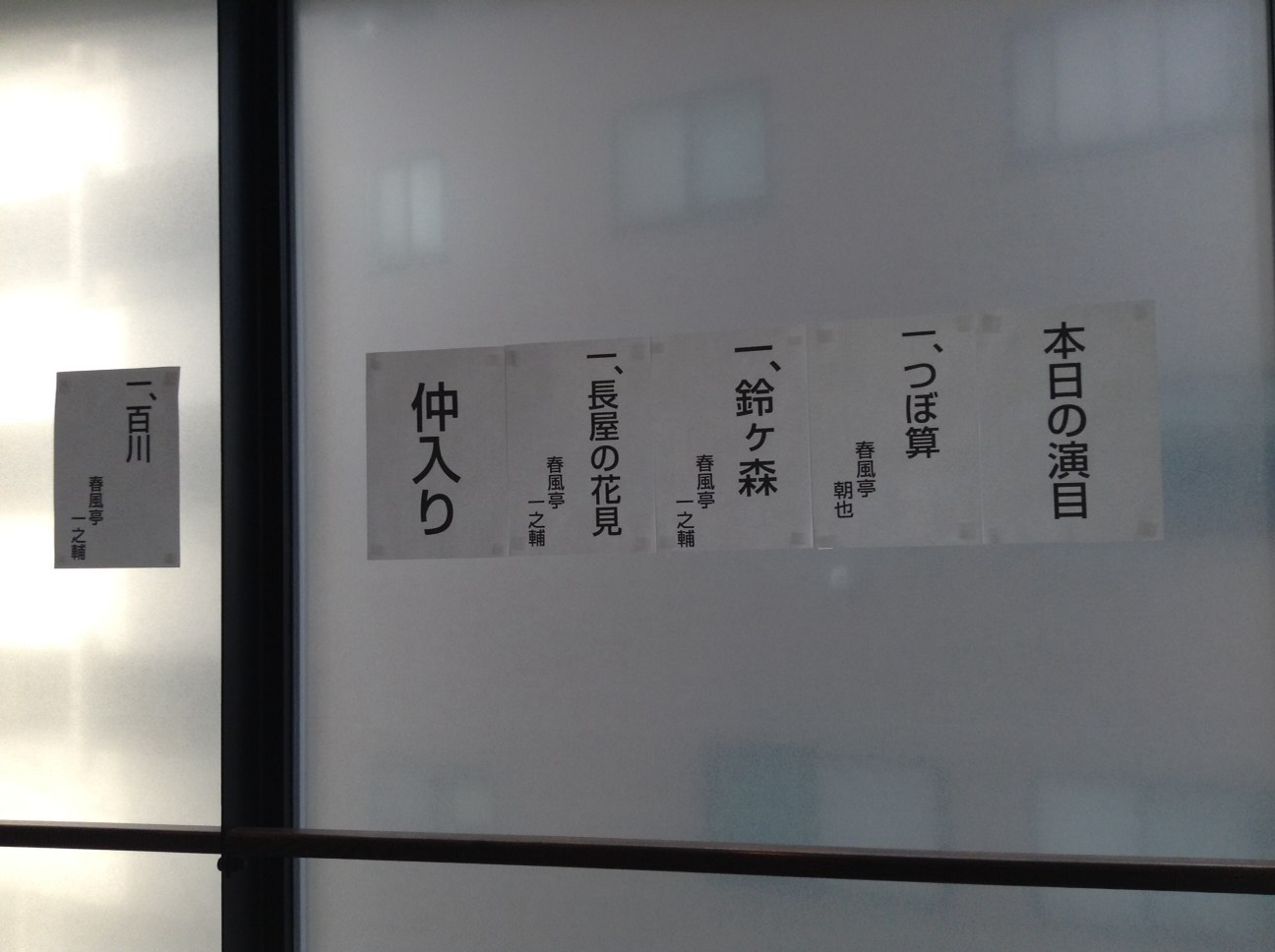

つぼ算/朝也

一之輔さんの弟弟子。一朝師に入門して12年で、二つ目対象のコンペでも優勝したり、有望株でしょう。

安心して聴けたので、改めて『壺算』の詐欺テクニックを堪能できました。3円50銭の一荷の瓶を3円で買って、もともと二荷の瓶を買いたかったからと返品、7円の二荷の瓶を6円でお買い上げ……えっ、手元の3円と返品された一荷の瓶を合算して6円ですか(汗)。

鈴ヶ森/一之輔

最前列が空いていることをいじっておられましたが、FBで最前列のチケット持ってる方が仕事の都合で行けなくなったというコメントを後で見て、「あなたでしたか」と思いました。

落語家鉄板の学校落語の体験談はまぁ置いておいて、鹿児島で最前列に座ったハーレーダビッドソンのカップルの話は爆笑しました。最前列に空いた三席に登場して欲しかったです。

鉄板の「鈴ヶ森」。一之輔さんが演じると、ダメダメなこそどろが、暗くて怖いから手をつないでくださいと親分に迫るところとか、ほとんどBLのパロディです。BL好きじゃないですが、一之輔さんの「鈴ヶ森」はへたれなこそ泥が面白くていつも爆笑です。

長屋の花見/一之輔

これまた、「部室落語」一之輔さんの魅力全開です。36人の長屋の店子全員は無理としても、月番のふたりと与太郎をはじめとする貧乏店子と貧乏ながら見栄っ張りな大家さんのエアー花見が面白すぎます。

ちなみに、江戸時代は上野は寛永寺のものだったので酒を持ち込んでの花見はできなかったはずですので、貧乏長屋の連中が上野に花見に行ったという設定は明治以降の作品でしょう。飛鳥山は幕府が庶民に開放したくれた桜の名所だったので江戸時代も酒や弁当を持ち込むことができたかも。

百川/一之輔

奉公人の百兵衛さんがどんだけ訛ってて、それを周りが勘違いするかがキモですね。ほんのわずかな発音やリズムの違いなんですが、爆笑しました。

さて、独演会。

つぼ算/朝也

一之輔さんの弟弟子。一朝師に入門して12年で、二つ目対象のコンペでも優勝したり、有望株でしょう。

安心して聴けたので、改めて『壺算』の詐欺テクニックを堪能できました。3円50銭の一荷の瓶を3円で買って、もともと二荷の瓶を買いたかったからと返品、7円の二荷の瓶を6円でお買い上げ……えっ、手元の3円と返品された一荷の瓶を合算して6円ですか(汗)。

鈴ヶ森/一之輔

最前列が空いていることをいじっておられましたが、FBで最前列のチケット持ってる方が仕事の都合で行けなくなったというコメントを後で見て、「あなたでしたか」と思いました。

落語家鉄板の学校落語の体験談はまぁ置いておいて、鹿児島で最前列に座ったハーレーダビッドソンのカップルの話は爆笑しました。最前列に空いた三席に登場して欲しかったです。

鉄板の「鈴ヶ森」。一之輔さんが演じると、ダメダメなこそどろが、暗くて怖いから手をつないでくださいと親分に迫るところとか、ほとんどBLのパロディです。BL好きじゃないですが、一之輔さんの「鈴ヶ森」はへたれなこそ泥が面白くていつも爆笑です。

長屋の花見/一之輔

これまた、「部室落語」一之輔さんの魅力全開です。36人の長屋の店子全員は無理としても、月番のふたりと与太郎をはじめとする貧乏店子と貧乏ながら見栄っ張りな大家さんのエアー花見が面白すぎます。

ちなみに、江戸時代は上野は寛永寺のものだったので酒を持ち込んでの花見はできなかったはずですので、貧乏長屋の連中が上野に花見に行ったという設定は明治以降の作品でしょう。飛鳥山は幕府が庶民に開放したくれた桜の名所だったので江戸時代も酒や弁当を持ち込むことができたかも。

百川/一之輔

奉公人の百兵衛さんがどんだけ訛ってて、それを周りが勘違いするかがキモですね。ほんのわずかな発音やリズムの違いなんですが、爆笑しました。

とても久しぶりの落語会と思ったけど、たかが一ヶ月半ぶりでした(^_^;)。

2010年にライブで落語を聴き始め、その年から年間チケットを確保しているTBS落語研究会、今回は更新しようかどうしようかとても迷いました……正直、昔は生でテレビ収録されるという緊張感が演者にかけるプレッシャーがいいパフォーマンスを生んだだろうと思うのですが、私には同じ演者が寄席や落語会でもっと笑わせたり泣かせたりしてくれているのを知ってしまったので、テレビ放送の録画収録に遠慮してくしゃみひとつ立てられない雰囲気がリラックスできないのです。でも、顔付けは毎回いいし、寄席では聴けないネタも聴ける機会なので、いろいろ迷った挙げ句、今年も常連席を更新しました。

持参金/菊志ん

友人への借金を取り立てられた男が、知り合いから持ち込まれた持参金付の嫁取りにOKするが、その縁談は……(^_^;)。えーと、商家に雇われた女中が妊娠したことが判明して、相手もわからずに臨月まで放置されるという設定が無理だと思いますけど、五両が循環参照しちゃっているところがキモですよね。

花見酒/小満ん

渋い落語ファンに好まれる小満ん師匠。花見客を目当てに酒を売って一儲けしようとする兄貴分と弟分が、仕入れた酒を呑んじゃっての体たらく。隅田川の桜といえば『百年目』が好きな噺なんだけど、ダメダメな兄弟分の『花見酒』も面白いかな。

植木のお化け/一朝

お化けといっても怪談ではありません……人が死んで出てくるのは幽霊で、お化けは他の生き物が霊的な力を使って別の形に化けたものとか、何とか説明してくれてましたが、忘れました。

要は、一朝師匠が芝居から面白い場面を切り取る名場面集なんですよね。うー、歌舞伎の知識経験があったらもっと楽しめたかと思います。帰りのバスで歌舞伎通らしきファンが大成駒のコピーなのがいい、みたいなことを言っていましたので。

抜け雀/喬太郎

左甚五郎ネタの『竹の水仙』が古典レパートリーの中でも有力な喬太郎師匠が、似たような噺ながら、古今亭レパートリーの印象がつよい『抜け雀』をどう演出するか注目……って、嫌な観客ですよね(^_^;)。でも落語研究会って全体にそういう猛者な落語ファンが多い空気が漂ってます。

小田原宿の説明も、無一文の絵師が相模屋に逗留する経緯も端折って、腰の低い宿主が、無一文の絵師が一ヶ月以上逗留した費用の一部として五両を請求するところから展開。私が蓄積している他の落語家が演じる若絵師より、父親がメッセージとして残したフィードバックに対して素直なところが『井戸の茶碗』の高木氏に近い感じ。一方、父親の静謐で鷹揚な雰囲気は、今まで聴いた『抜け雀』の中でも印象的。

2010年にライブで落語を聴き始め、その年から年間チケットを確保しているTBS落語研究会、今回は更新しようかどうしようかとても迷いました……正直、昔は生でテレビ収録されるという緊張感が演者にかけるプレッシャーがいいパフォーマンスを生んだだろうと思うのですが、私には同じ演者が寄席や落語会でもっと笑わせたり泣かせたりしてくれているのを知ってしまったので、テレビ放送の録画収録に遠慮してくしゃみひとつ立てられない雰囲気がリラックスできないのです。でも、顔付けは毎回いいし、寄席では聴けないネタも聴ける機会なので、いろいろ迷った挙げ句、今年も常連席を更新しました。

持参金/菊志ん

友人への借金を取り立てられた男が、知り合いから持ち込まれた持参金付の嫁取りにOKするが、その縁談は……(^_^;)。えーと、商家に雇われた女中が妊娠したことが判明して、相手もわからずに臨月まで放置されるという設定が無理だと思いますけど、五両が循環参照しちゃっているところがキモですよね。

花見酒/小満ん

渋い落語ファンに好まれる小満ん師匠。花見客を目当てに酒を売って一儲けしようとする兄貴分と弟分が、仕入れた酒を呑んじゃっての体たらく。隅田川の桜といえば『百年目』が好きな噺なんだけど、ダメダメな兄弟分の『花見酒』も面白いかな。

植木のお化け/一朝

お化けといっても怪談ではありません……人が死んで出てくるのは幽霊で、お化けは他の生き物が霊的な力を使って別の形に化けたものとか、何とか説明してくれてましたが、忘れました。

要は、一朝師匠が芝居から面白い場面を切り取る名場面集なんですよね。うー、歌舞伎の知識経験があったらもっと楽しめたかと思います。帰りのバスで歌舞伎通らしきファンが大成駒のコピーなのがいい、みたいなことを言っていましたので。

抜け雀/喬太郎

左甚五郎ネタの『竹の水仙』が古典レパートリーの中でも有力な喬太郎師匠が、似たような噺ながら、古今亭レパートリーの印象がつよい『抜け雀』をどう演出するか注目……って、嫌な観客ですよね(^_^;)。でも落語研究会って全体にそういう猛者な落語ファンが多い空気が漂ってます。

小田原宿の説明も、無一文の絵師が相模屋に逗留する経緯も端折って、腰の低い宿主が、無一文の絵師が一ヶ月以上逗留した費用の一部として五両を請求するところから展開。私が蓄積している他の落語家が演じる若絵師より、父親がメッセージとして残したフィードバックに対して素直なところが『井戸の茶碗』の高木氏に近い感じ。一方、父親の静謐で鷹揚な雰囲気は、今まで聴いた『抜け雀』の中でも印象的。

「ザ・柳家!Ⅴ」だそうです……いい顔付け。2月は恒例で過去ネタ帳がパンフレットの特集で、ラッキーです。

たらちね/緑太

「父は京都の産にして姓は安藤、名は……」と始まって、長い名前だと勘違いした八っつぁんが、『寿限無』よろしく長すぎる名前によるトラブルをいくつか妄想したところでサゲ。あまりない落とし方なので、これはこれでいいかな。

橋場の雪/三三

マクラは、大雪で交通網が断絶したために夜の落語会の中入り前に間に合わなかった三三師が、笑福亭たまさんの携帯電話から『鰍沢』を一分話してお客様に許してもらったという爆笑ねた。

「橋場の雪」は女房のお花(一説には「宮戸川」のお花のその後とか……どうだろ?)の悋気が今いち好きになれないかな……若旦那のお父さんである隠居が活躍する(?)「夢の酒」の方が、自分には面白いのだけど、三三さんはやはり定吉と若旦那の方が似合うかな。

妾馬/市馬

ひょっとしたら市馬さんで「妾馬」聴くの初めてかも。経緯はかなり要約されて、大家さんと八五郎のやりとり、赤井御門守様のお屋敷に呼ばれた八五郎のとんちんかんぶり、殿様と八五郎のやりとりの三場面に集約。得意の喉で都々逸を三つ四つ。鶴の一声でお取り立て……ってことは、市馬さんワールドでは「粗忽の使者」につながるのかしら。

(中入り)

明烏/花緑

夜に予定していた落語会が雪のせいで飛んだそうで、その分もエネルギーを注いでくれた様子。

花緑さんのニンと今の年齢に合っている噺だと思う……若旦那の初心さと、源兵衛太助の吉原ガイドで、この噺は楽しい。

寝床/権太楼

大ネタなんでなかなか生で聴けません。自分的には立川生志さんと橘文左衞門師の口演しか聴いてないみたい……でも録音で文楽に始まって圓生、志ん朝、近年では昇太と、結構好きなネタです。

なので、風邪で喉を痛めているということで、お茶を手元に置いた権師が、途中で数回咳き込んだとしても、この噺は面白いのです。しかも、権師はやっぱり爆発的に弾けます。

以前の番頭さんが北海道に逃げて「素人義太夫を撲滅する会」の会長になったという回想で終わるので「素人義太夫」というネタ名の方が正しいのかも知れませんが、会場内に掲示されたネタの写しは「寝床」でした。

たらちね/緑太

「父は京都の産にして姓は安藤、名は……」と始まって、長い名前だと勘違いした八っつぁんが、『寿限無』よろしく長すぎる名前によるトラブルをいくつか妄想したところでサゲ。あまりない落とし方なので、これはこれでいいかな。

橋場の雪/三三

マクラは、大雪で交通網が断絶したために夜の落語会の中入り前に間に合わなかった三三師が、笑福亭たまさんの携帯電話から『鰍沢』を一分話してお客様に許してもらったという爆笑ねた。

「橋場の雪」は女房のお花(一説には「宮戸川」のお花のその後とか……どうだろ?)の悋気が今いち好きになれないかな……若旦那のお父さんである隠居が活躍する(?)「夢の酒」の方が、自分には面白いのだけど、三三さんはやはり定吉と若旦那の方が似合うかな。

妾馬/市馬

ひょっとしたら市馬さんで「妾馬」聴くの初めてかも。経緯はかなり要約されて、大家さんと八五郎のやりとり、赤井御門守様のお屋敷に呼ばれた八五郎のとんちんかんぶり、殿様と八五郎のやりとりの三場面に集約。得意の喉で都々逸を三つ四つ。鶴の一声でお取り立て……ってことは、市馬さんワールドでは「粗忽の使者」につながるのかしら。

(中入り)

明烏/花緑

夜に予定していた落語会が雪のせいで飛んだそうで、その分もエネルギーを注いでくれた様子。

花緑さんのニンと今の年齢に合っている噺だと思う……若旦那の初心さと、源兵衛太助の吉原ガイドで、この噺は楽しい。

寝床/権太楼

大ネタなんでなかなか生で聴けません。自分的には立川生志さんと橘文左衞門師の口演しか聴いてないみたい……でも録音で文楽に始まって圓生、志ん朝、近年では昇太と、結構好きなネタです。

なので、風邪で喉を痛めているということで、お茶を手元に置いた権師が、途中で数回咳き込んだとしても、この噺は面白いのです。しかも、権師はやっぱり爆発的に弾けます。

以前の番頭さんが北海道に逃げて「素人義太夫を撲滅する会」の会長になったという回想で終わるので「素人義太夫」というネタ名の方が正しいのかも知れませんが、会場内に掲示されたネタの写しは「寝床」でした。

何十年ぶりかの大雪が東京都内にも降ってますね……自分は昨年末から公私ともに10年に1度あるかないかの事件というかイベントが続いており、大雪も、そのひとつ。

一言で言って、今まで気楽に生きてきたつけが、この1ヶ月半で回ってきた(汗)感。

土方さんの35年の生涯で最後の6年が時代の動乱の中を闘い続けた時代の変化のスケールの大きさとは比較にはならないけど、副長のファイティングスピリットを分けて欲しい〜(´。`)……函館旅行中のイバハチさんが、毎日最期の地碑に日参して私の分も戦勝祈願してくださっているそうです(深謝)。まだまだ、私も闘い続けます。

福島

戊辰戦争白河口の戦い 記念碑建立へ

戊辰戦争の持論展開 作家の星亮一さん講演 白河市立図書館100周年記念

“先祖は士族”示す文書 挙藩流刑の会津藩士、身分回復

神奈川

幕末の傑物しのぶ、浦賀で「中島三郎助まつり」/横須賀

京都

京で日本最古の新聞発見 「文久二年正月元日」印刷

エンターテインメント

岡田屋鉄蔵が隻腕の剣士・伊庭八郎を描く、アワーズで

一言で言って、今まで気楽に生きてきたつけが、この1ヶ月半で回ってきた(汗)感。

土方さんの35年の生涯で最後の6年が時代の動乱の中を闘い続けた時代の変化のスケールの大きさとは比較にはならないけど、副長のファイティングスピリットを分けて欲しい〜(´。`)……函館旅行中のイバハチさんが、毎日最期の地碑に日参して私の分も戦勝祈願してくださっているそうです(深謝)。まだまだ、私も闘い続けます。

福島

戊辰戦争白河口の戦い 記念碑建立へ

白河市内の歴史研究家や旧士族の子孫は6日までに「戊辰戦争白河口の戦い記念碑建設委員会」を発足させ、記念碑を激戦地・稲荷山頂上周辺に建設することを決めた。費用について市民に広く協力を求めていく。

委員会は14人で構成、NPOしらかわ歴史のまちづくりフォーラム理事長の人見光太郎さんが委員長となる。棚倉藩主だった阿部家22代当主の阿部正靖さん、白河ゆかりの結城家27代当主の結城直樹さんらが顧問を務める。昨年放送されたNHK大河ドラマ「八重の桜」で戊辰戦争白河口の戦いが取り上げられたことを受け、後世に史実を伝え、新たな観光資源として地域振興に役立てようと建設を決めた。

碑は高さ1・4メートル、幅1・5メートルの黒御影石で表に戦いの全戦死者名、裏に歴史的意義を刻む。費用は約200万円を見込んでおり、目標額に達し次第着工する。寄付の申し込み・問い合わせは楽蔵内の白河戊辰見聞館 電話0248(21)9395へ。

◇ ◇

人見委員長らは6日、白河市役所で会見し「白河口の戦いは死者1000人ともされ、戊辰戦争の一大激戦地であり一大転機となった戦い。記念碑を残すべく市民の皆さんのご協力をお願いしたい」と話した。元棚倉藩士の子孫でつくる白河鎮英魂保存会長の笠原重信さん、戊辰戦死墓管理会事務局の高桑善寿さんが一緒に訪れた。

戊辰戦争の持論展開 作家の星亮一さん講演 白河市立図書館100周年記念

白河市立図書館の開設100周年を記念した郷土講演会は13日、同図書館で開かれた。

講演会は市教委の主催で郡山市在住の作家・星亮一さんを講師に招いた。星さんは「白河戊辰戦争の舞台裏」と題して講演した。戊辰戦争最大の激戦地となった白河口の戦いについて「仙台藩と会津藩の連携がうまくいかなかったようだ」などの持論を展開した。詰め掛けた約100人の歴史ファンが聞き入った。

同図書館は大正2(1913)年12月、白河町立図書館として白河一小校舎内に開館した。今後は100周年記念事業として人気作家を招いた講演会を予定している。2月8日に「天地明察」「はなとゆめ」などで知られる作家冲方丁さん、22日には「おとうさんはウルトラマン」などで知られる絵本作家宮西達也さんを招く。問い合わせは市立図書館 電話0248(23)3250へ。

“先祖は士族”示す文書 挙藩流刑の会津藩士、身分回復

郡山市湖南町の渡辺守久さん(66)方で、戊辰戦争で敗れ、斗南藩に挙藩流刑された会津藩士の身分回復を示す文書が見つかった。守久さん方の分家渡辺岩雄さん(63)の祖先への辞令とみられ、2人は貴重な資料の発見に喜んでいる。

文書は1894(明治27)年に交付された辞令。当時の日下義雄県知事名で「福島県平民」の渡辺善三郎さんを「士族ニ編入ス」と記されている。

守久さん、岩雄さんによると、善三郎さんは会津藩の士族として、船番所で猪苗代湖の湖上交通の取り締まりを行っていたという。先祖からも「分家は士族だった」と伝えられてきたが、正式な文書はなかった。辞令は姓が「渡部」となっているが、会津地方には「渡部」が多いだけに「間違えたのではないか」(守久さん)としている。

文書は昨年末、自宅を整理していた守久さんが発見した。守久さんは「先祖が戊辰の歴史の中にいたことは誇り」と胸を張り、岩雄さんも「これまでは言い伝えだけだった。士族だった証拠がありうれしい」と話した。

神奈川

幕末の傑物しのぶ、浦賀で「中島三郎助まつり」/横須賀

幕末のペリー艦隊来航時に黒船へ乗り込んで米側との折衝にあたった浦賀奉行所与力、中島三郎助(1821~69年)をしのぶ「中島三郎助まつり」が26日、横須賀市浦賀の住友重機械工業機関工場内で開かれた。地元住民らでつくる「中島三郎助と遊ぶ会」の主催で、三郎助や勝海舟の子孫をはじめ、多くの来場者でにぎわった。

三郎助は日本初の洋式軍艦を浦賀で建造。後に「維新の三傑」の一人と呼ばれる桂小五郎(木戸孝允)に請われ、造船術を教えた。戊辰戦争では、榎本武揚や土方歳三らと箱館(函館)で新政府軍と戦い、2人の息子とともに戦死した。

まつりでは、三郎助の足跡を手紙などの文献や写真でたどるパネル展、日本舞踊、浦賀中学校吹奏楽部の演奏、「想作黒船シチュー」や地元生わかめの販売などが行われた。三郎助のひ孫の中島恒英さん(68)=海老名市=、勝海舟の玄孫の高山みな子さん(51)=鎌倉市=も足を運んだ。

東京都杉並区から訪れ、熱心にメモを取っていた女性会社員は「三郎助が黒船をしっかりリサーチしなければ、日本でつくられたものはもっと遅れていた。こういう方が戊辰戦争で亡くなられて残念。こういう方をもっと取り上げてほしい」。

遊ぶ会の大内透会長(67)は「私は他の街から浦賀に来たが、三郎助が愛したこの地に骨をうずめることを決めた。三郎助は本当にすごい人なので、もっとメジャーにしたい」と話していた。

京都

京で日本最古の新聞発見 「文久二年正月元日」印刷

京都市下京区の本草漢学塾「山本読書室」跡で見つかった数万点の史料群の中に江戸末期の「文久二(1862)年正月元日」と印刷された日本最初の新聞が含まれていたことが3日分かった。調査した松田清京都外国語大教授が記者会見で明らかにした。

縦24センチ、横33センチの和紙に、縦1段組みで38行が木活字版で印刷されていた。タイトルはオランダ語で「新聞紙の写し、1862年1月1日、ミヤコで」と記され、本文は漢字仮名交じり文だった。松田教授は筆者名を分析し、「ロビンソン・クルーソー」を初めて日本語に訳した膳所藩(大津市)の蘭学者黒田行次郎(?廬、1827~92年)が京都で発行したと結論づけた。

これまでは江戸幕府の洋学研究機関・蕃書調所がオランダ語新聞を翻訳し、「文久二年正月」に発行した「官板バタヒヤ新聞」が日本語初の新聞とされていたが、日付が不明だった。新史料は日付があり、日本人が日本語で記事を執筆、編集した新聞としては最古という。

内容は天文学、理学、中国の海外情報などが幅広く記されている。幕府の小笠原諸島での調査、薩摩藩による英国製の船購入、彗星(すいせい)の出現などの話題を載せている。洋学を重視しない自藩に対する不満も書き連ねている。

史料群の中に、幕末から明治にかけての岩倉具視あての新政府要人からの手紙が61通あることも判明。西南戦争時の木戸孝允と大久保利通との意見の相違など、当時の政府内での力の構図が分かるという。また、鎌倉時代の北条政子の書状なども見つかっている。

松田教授は「文書から標本など文系、理系を総合した史料群は全体一括で重文級。共同チームで研究態勢ができるようにしてほしい。まだ知られていない歴史の解明も期待できる」と話している。

エンターテインメント

岡田屋鉄蔵が隻腕の剣士・伊庭八郎を描く、アワーズで

本日1月30日発売のヤングキングアワーズ3月号(少年画報社)にて、同誌初登場の岡田屋鉄蔵による新連載「MUJIN 無尽」がスタートした。癖のある作家さんなので、好きになれるかどうかは不明。『ひらひら』はとっても好きですが、他の作品はまったく受け付けないという偏食な自分なもんで……。

【この記事の関連画像をもっと見る】

「MUJIN 無尽」は幕末を生きた隻腕の剣士・伊庭八郎の物語。第1話は左腕を負傷したとされる箱根での戦闘シーンから幕を開ける。

このほか今号では、石田敦子「球場ラヴァーズ 私を野球につれてって」と、打海文三原作・七竈アンノ作画による「裸者と裸者 邪悪な許しがたい異端の」が最終回を迎えた。「球場ラヴァーズ」は3月29日発売の5月号から新シリーズに突入する。また2月28日発売の4月号からは、大石まさるの新連載「ライプニッツ」が始まる。

去年は落語を聴くようになってから一番落語会に足を運んだ。今年はプライベートの事情もあり、そうは行かないだろう……と思いながら、新春早々、談春独演会に続いて東横落語会(汗)。すみません、チケット取ってましたんで。

昭和三十年代には文楽、圓生、小さん、馬生、志ん朝、談志、円鏡(今の圓蔵)、圓楽(先代)などが活躍していたホール落語の代表格だったんですね。当時は1000人入るホールだったとか……私はその頃、落語はテレビで土日の昼頃に見る演芸番組で何となく触れていたぐらいで興味はあまりなく(一番好きなのは東京コミックショウの「レッドスネーク、カモン!」だった……あのチープさ・胡散臭さが好き)、東横といえば、母と弟で五島プラネタリウムに行き、東横百貨店の大食堂で狐色に焼けたホットケーキにバターとメープルシロップをたっぷりかけて食べるのが、月に一回の贅沢だった。その五島プラネタリウムがあったビルはヒカリエに生まれ代わり、長年親しんだかまぼこ形の東横線渋谷駅はなく……うう、歳月だなぁ。

正直、せっかく月に一回の定席を確保したT××落語会の、カビが生えたような温さがしんどくなってきた。老後の楽しみのために定席を確保しようと会費を払ってきたが、メンバーは素晴らしいのに、テレビ収録されている割にライブのはらはら感や緊張感がなく、観客席のぬるさと加齢臭にげんなりしていた。

東横落語会は300人収容のホールでハコがちょうどいい大きさ。観客の年齢層はT××落語会よりはほんのちょっと若い。座席の椅子が北沢ホール並み(汗)で昼夜連続では腰が痛くなるのが文句言いたいところ。でも、伝統のホール落語を引き継ぐだけのことはあって、演者さんたちにそれなりの緊張感があった。

【昼の部】

悋気の独楽/遊一

扇遊さんのところの二つ目さん。落語家は色気がないといけないと言われるというところから、女将さんとお妾さんを演じ分ける。んー、どうだろう。

お見立て/一之輔

一之輔さんの部室落語、何かツボにはまる。あちこちで、一番よく笑った。これからさらに進化していくんだろうなと思う一之輔さん、どこまでいっちゃうんだろう。

宿屋の富/雲助

さすが重鎮。一文無しがぱぁぱぁ言う、あり得ない金持ちっぷりを馬鹿馬鹿しく笑い、それが一番富を当ててしまってうろたえるのを笑う。

按摩の炬燵/小満ん

この季節の寒さが説得力あるとりネタ。噂には聞いたことがあるけど、こういう噺か……番頭が、自分の布団に炬燵を入れようと思えば入れても旦那様には何も言われないだろうけど、ならば自分もと下々の者に弛みが出るのを許すわけにいかないって感覚、今はすごーくよくわかる。

オチは按摩さんにひどいけど、それもまぁ落語だから。

【夜の部】

出来心/志ん吉

志ん橋さんところの二つ目ですか……なんとなく志ん輔さんに似てると思ったんだけど、古今亭だからでしょうか。

二番煎じ/市馬

寒い中を夜回りした方々が番所で酒を呑んだり猪鍋を頬張ったりする場面がめっちゃ美味しそうだったです。

幾代餅/志ん輔

途中でちょっと私の記憶が飛びました(汗)が、やっぱり古今亭は幾代餅なんだな〜と思いました(柳家は紺屋高尾ですよね)。搗米問屋の使用人が一年間必死に働いて13両も貯められるかちょっと疑問なんだけど(紺屋高尾は3年かかっている)、古今亭は基本ファンタジーでいいんだよね。

福禄寿/さん喬

さん喬師匠は素晴らしいと思うのだけど、私の感性にどうも合わないのでごめんなさい。今回の『福禄寿』は圓朝作で圓生から習ったお噺だそうで、それはそれで伝統として継いで欲しいのだけど、プライベートの事情にすごく刺さってしまう設定なので辛かった。

ろくでなしの長男があんな状況で目が覚めて更正するはずがありません……(涙)。

昭和三十年代には文楽、圓生、小さん、馬生、志ん朝、談志、円鏡(今の圓蔵)、圓楽(先代)などが活躍していたホール落語の代表格だったんですね。当時は1000人入るホールだったとか……私はその頃、落語はテレビで土日の昼頃に見る演芸番組で何となく触れていたぐらいで興味はあまりなく(一番好きなのは東京コミックショウの「レッドスネーク、カモン!」だった……あのチープさ・胡散臭さが好き)、東横といえば、母と弟で五島プラネタリウムに行き、東横百貨店の大食堂で狐色に焼けたホットケーキにバターとメープルシロップをたっぷりかけて食べるのが、月に一回の贅沢だった。その五島プラネタリウムがあったビルはヒカリエに生まれ代わり、長年親しんだかまぼこ形の東横線渋谷駅はなく……うう、歳月だなぁ。

正直、せっかく月に一回の定席を確保したT××落語会の、カビが生えたような温さがしんどくなってきた。老後の楽しみのために定席を確保しようと会費を払ってきたが、メンバーは素晴らしいのに、テレビ収録されている割にライブのはらはら感や緊張感がなく、観客席のぬるさと加齢臭にげんなりしていた。

東横落語会は300人収容のホールでハコがちょうどいい大きさ。観客の年齢層はT××落語会よりはほんのちょっと若い。座席の椅子が北沢ホール並み(汗)で昼夜連続では腰が痛くなるのが文句言いたいところ。でも、伝統のホール落語を引き継ぐだけのことはあって、演者さんたちにそれなりの緊張感があった。

【昼の部】

悋気の独楽/遊一

扇遊さんのところの二つ目さん。落語家は色気がないといけないと言われるというところから、女将さんとお妾さんを演じ分ける。んー、どうだろう。

お見立て/一之輔

一之輔さんの部室落語、何かツボにはまる。あちこちで、一番よく笑った。これからさらに進化していくんだろうなと思う一之輔さん、どこまでいっちゃうんだろう。

宿屋の富/雲助

さすが重鎮。一文無しがぱぁぱぁ言う、あり得ない金持ちっぷりを馬鹿馬鹿しく笑い、それが一番富を当ててしまってうろたえるのを笑う。

按摩の炬燵/小満ん

この季節の寒さが説得力あるとりネタ。噂には聞いたことがあるけど、こういう噺か……番頭が、自分の布団に炬燵を入れようと思えば入れても旦那様には何も言われないだろうけど、ならば自分もと下々の者に弛みが出るのを許すわけにいかないって感覚、今はすごーくよくわかる。

オチは按摩さんにひどいけど、それもまぁ落語だから。

【夜の部】

出来心/志ん吉

志ん橋さんところの二つ目ですか……なんとなく志ん輔さんに似てると思ったんだけど、古今亭だからでしょうか。

二番煎じ/市馬

寒い中を夜回りした方々が番所で酒を呑んだり猪鍋を頬張ったりする場面がめっちゃ美味しそうだったです。

幾代餅/志ん輔

途中でちょっと私の記憶が飛びました(汗)が、やっぱり古今亭は幾代餅なんだな〜と思いました(柳家は紺屋高尾ですよね)。搗米問屋の使用人が一年間必死に働いて13両も貯められるかちょっと疑問なんだけど(紺屋高尾は3年かかっている)、古今亭は基本ファンタジーでいいんだよね。

福禄寿/さん喬

さん喬師匠は素晴らしいと思うのだけど、私の感性にどうも合わないのでごめんなさい。今回の『福禄寿』は圓朝作で圓生から習ったお噺だそうで、それはそれで伝統として継いで欲しいのだけど、プライベートの事情にすごく刺さってしまう設定なので辛かった。

ろくでなしの長男があんな状況で目が覚めて更正するはずがありません……(涙)。

つぶやけないプライベートでいろいろ……でも幕末ニュースは手薄ながら細々と続けます。このブログも引っ越し前を含めると満10年、10年続けられる人はなかないないと思いますので。

福島

斗南藩の「嘆願書草案」発見 藩成立翌年の記述

埼玉

幕末~昭和 情景浮かべ 県立文書館で企画展 外交関係の地図など50点

佐賀

幕末の欧州留学 唐津藩士ら「添え状」携行

コラム

隻碗で戦い続けた美剣士 伊庭八郎

エンターテインメント

佐藤健

映画『るろうに剣心』の続編となる『るろうに剣心 京都大火編』(8月1日公開)と『るろうに剣心 伝説の最後編』(9月13日公開)の2部作が、このほどクランクアップした。

主演に佐藤健、監督に大友啓史を迎えた『るろうに剣心』(2013年8月公開)の続編となる同作は、原作漫画(和田伸宏作)のクライマックスにあたる"京都編"を描く2部作。動乱の幕末が終わり明治を迎えた京都で、主人公・剣心を日本制圧を目論む敵が待ち受ける――という内容で、前作に引き続き出演する佐藤、武井咲、蒼井優、青木崇高、江口洋介らに加え、藤原竜也、神木隆之介、遠藤賢一ら新キャストも登場する。

同作では、撮影期間6カ月、エキストラ延べ5,000人、撮影地は全国1都1府9県に及ぶ大規模なロケを敢行。撮影を終え、「剣心という人物をより深く考えていくうちに、どんどん思い入れが強くなりました。ここまで愛した役は初めて」と語った佐藤は、「どの役に対しても愛情はあるんですが、『ずっと演じていたい』と思えた」と、剣心役に対して特別な感情があった様子。クランクアップ時には、「今回の作品に関しては、確かな手応えを感じています。一生の内で中々できない経験をさせてもらったなという気持ち」と胸の内を明かした。

また、激しいアクションも見どころの同作だが、佐藤は「普通の現場よりもけた違いの集中力で現場にいなければいけないし、常に気を引き締めていないといけなかった」と、クランクアップを迎えて安堵の表情を浮かべていたという。一方、ヒロイン・神谷薫役の武井咲も、薙刀(なぎなた)を使った本格的なアクションシーンに挑戦し、「練習のしがいがありましたし、動いていても自分の中でしっくりくる部分がだんだん分かるようになった」と振り返り、「大友さんにしばかれつつも(笑)、楽しく過ごさせていただきました。仕上がりがとても楽しみ」とコメントを寄せている。

続編もやってくれると期待しています。

福島

斗南藩の「嘆願書草案」発見 藩成立翌年の記述

戊辰戦争に敗れて領地を没収された旧会津藩によって再興された斗南(となみ)藩が、明治政府に援助を申し出た嘆願書の草案とみられる古文書が見つかったことが4日、分かった。斗南藩が成立した翌年の1870(明治3)年7月と記され、新天地で苦しい生活を送っていた斗南藩時代の貴重な史料といえる。

古文書は、幕末・明治維新期が専門の博物館「霊山歴史館」(京都市)が昨年、古書店で発見。縦約18センチ、横約400センチで、斗南藩に移住する家臣団の困窮を理由に、明治政府に援助を願い出ている。文末には「斗南藩知事」と書かれている。

同館学芸員によると、実際に明治政府に提出された同じ内容の嘆願書が「青森県史」(旧編)に掲載されている。比較すると文言は異なる部分が多いため、明治政府に細心の注意を払って書いたとみている。

会津歴史考房主宰の野口信一氏は、藩知事は当時1歳だった会津松平家11代容大(かたはる)だったことから、実権を握る権大参事・山川浩の考えが反映されていると強調。「斗南藩の苦しい生活を物語る史料だ」と話した。

古文書は4日に始まった同館の展示「続・会津の武士道」で公開されている。

埼玉

幕末~昭和 情景浮かべ 県立文書館で企画展 外交関係の地図など50点

幕末から昭和二十年代までの外交関係の地図などを集めた企画展「地図アラカルト 世界と地域」が、さいたま市浦和区の県立文書(もんじょ)館で開かれている。同館嘱託職員で企画展を担当する増山聖子(ましやままさこ)さんは「地図の描き手がどこを強調したかなど、当時の人々の地理感覚や心の動きが目で見て分かる。気軽に楽しんでほしい」と話している。来月二十三日まで。 (谷岡聖史)

今回の企画展は、外務省外交史料館(東京都)が地方自治体の公文書館と初めて共催する形で開催。両館が保管している約五十点を展示している。

一八五三年に米国から浦賀に来航したペリーの艦隊を描いた「嘉永(かえい)六年渡来黒船図」は、当時の川越藩と忍(おし)藩の武士が浦賀で警備に当たったことから県内に残されていた。

六七年の「江戸在留外国人遊歩規程下調図(したしらべず)」は、築地に居留した外国人が行動できる範囲を幕府が検討した際の地図。現在の川越市、所沢市なども範囲に含まれていた。

明治後期とみられる「関東地方鉄道路線図」には、現在のJR高崎線や東武鉄道の一部が記されている。大正以降は鉄道が普及し、旅行が一般的に。観光マップの「昭和元年武州松山附近名所図会(ずえ)」(一九二六年)には東松山市などの名所が描かれている。

このほかフランスから幕府に贈られたパリ万博の会場全図(一八六七年)や、一九四五年八月十五日未明に国内最後の空襲を受けた熊谷市の復興計画図なども、実物を間近に見ることができる。

入場無料。開館は午前九時~午後五時。月曜、祝日休館。問い合わせは、県立文書館=電048(865)0112=へ。

佐賀

幕末の欧州留学 唐津藩士ら「添え状」携行

幕末に欧州留学した唐津藩士らが携行していた「添え状」が東京大史料編纂所で見つかった。旅券とは別に、通過各国に保護を求める書状で、押されたスタンプからパリをたってロシア・サンクトペテルブルクまでの足跡を確認できる。同行していた外国奉行がパリで発行しており、専門家は「具体的な旅程と手続きが分かり、非常に興味深い」としている。

添え状は1867(慶応3)年の発行で、3通あった。唐津藩士・尾崎俊蔵(生没年不詳)と会津藩士2人の合わせて3人が欧州留学に携行していた。東大史料編纂所が外務省から引き継いだ書類に含まれていた。

表に和文、裏に英文が記されている。外国奉行向山一履(むこうやま・かずふみ)の名で身元を保証し、留学目的であることを説明して道中の安全を求めている。

さらに、現地で押された「ポーランド鉄道ワルシャワ・ウィーン線」「グランドホテル・ワルシャワ」のスタンプもあった。3人が鉄道でウィーンからワルシャワに向かい、そこで乗り換えてサンクトペテルブルクへと進んだルートが読み取れる。

3人は、将軍の名代としてパリ万博に参加するために渡欧した徳川昭武に同行する形で横浜港からパリへ向かい、そこから昭武一行と離れ、ロシアやエジプトなど各国を回った。

3人はこの年の12月に帰国したが、翌春、会津藩士の横山主税(ちから)(1847~68年)と海老名郡治(1843~1914年)は戊辰戦争に参戦し、横山は21歳の若さで戦死する。海老名は後に、若松町長としてふるさとの発展に貢献した。

一方、唐津藩士の尾崎も戊辰戦争に巻き込まれていった。唐津藩は佐幕派で、旧幕府軍とともに東北へ転戦。『新選組大人名事典』(新人物往来社)などによると、尾崎は江戸屋敷にいた唐津藩の世継ぎの小笠原長行から世話係に命じられ、仙台から蝦夷へと向かった。明治以降の消息ははっきりしない。

東大史料編纂所の保谷徹教授は「3人がヨーロッパを見て回りたいと、添え状を出してもらった経緯が分かる。地中海を回ってからウィーンへ行ったようだが、具体的な証拠が出てきたのは非常に面白い」と話す。

コラム

隻碗で戦い続けた美剣士 伊庭八郎

モテモテのイケメン剣士えっ、「榎本は八郎のあとを追って自害しようとした」って初めて聞いた……そ、そんな、ウホッな説……(>_<)。

心形刀流八代目・伊庭軍兵衛秀業の長男。

老中・水野忠邦に引き立てられた秀業は、水野が失脚すると、門人の塀和惣太郎秀俊を養子にして伊庭家を継がせて隠居、秀俊は秀業の五人の子をすべて養子にしている。

伊庭八郎イラスト

心形刀流は一七世紀後半、信州出身の伊庭秀明が創始したという。

剣術は「心」「形」「刀」からなる、つまり「心形刀」=「剣術」という理念を持つが、これが流儀名として継承された。

また、宗家の伊庭家は実子の有無にかかわらず、門弟中から最も優れた者を選んで後継者とし、その結果、八代目秀業の「練武館」は、江戸三大道場に次ぐ存在として、四大道場のひとつに数えられるようになった。

八郎は幼時は病弱だったが、剣術の稽古を始めるとたちまち上達、「白皙の美丈夫」に成長する一方、「伊庭の小天狗」とうたわれ、錦絵にも描かれた美男剣士。

腕は立つものの、女にモテるのをいいことに、吉原で浮き名を流す日々が続いた。

幕府が将軍警護役として直臣の子弟を集めて「奥詰衆」を組織すると、八郎もこれに加わり、元治元年(一八六四)に最初の上洛を果たす。

このときの京都の暮らしぶりについては、八郎が記した『征西日記』が残っている。

しかし、内容はウナギやタイ、餅、カステラを食べたり、扇を女の土産に買ったり、嵐山を観光したりと、のちの八郎とは想像もつかないほど物見遊山のグルメ紀行である。

隻碗になっても奮戦

慶応元年(一八六五)、第二次長州征伐で将軍・家茂の護衛として二度目の上洛を果たすが、翌年七月に家茂が急死し、遺体に付き添って江戸へ戻っている。

さらに十月には奥詰衆、講武所剣術方を改組した「遊撃隊」が発足すると、これに加わった八郎の生活も一変した。

慶応三年(一八六七)十月十四日に大政奉還が行われると、遊撃隊士たちにも上洛の命が下り、三度目の上洛となる。

翌慶応四年(一八六八)一月三日、鳥羽・伏見で薩長を主力とした新政府軍と旧幕府軍が衝突。

八郎は伏見で陣頭に立って戦ったが胸に被弾し、その衝撃で昏倒吐血した。

幸いにも甲冑のおかげで怪我を負わなかったが、ことときの吐血というものは労咳を患っていたともいわれる。

ただし、これは池波正太郎の小説『幕末遊撃隊』の記述で、史実かどうかは定かでない。

旧幕府軍が鳥羽・伏見の戦いで敗れると、徳川慶喜は大坂から海路で江戸へ帰還。

その後は恭順の意を示した。

四月十四日、江戸城が開城され、慶喜が水戸へ退くと、遊撃隊の一部は榎本武揚の旧幕府艦隊に合流する。

しかし、榎本が勝海舟の説得に応じて艦隊を官軍に引き渡そうとしたため、八郎と人見勝太郎らの遊撃隊士は船を降り、上総請西藩主(千葉県木更津市)・林忠崇を頼った。

八郎は相模小田原藩(神奈川県小田原市)と協力して新政府軍に対抗しようとしたが、小田原藩が恭順の意を示して交渉は決裂。

五月二十六日、小田原藩を含む新政府軍と箱根三枚橋(神奈川県箱根町)で激突した。

ここで八郎は鏡信一刀流の小田原藩士・高橋藤太郎と斬り結ぶが、再び腰に被弾し、体勢を崩したところ、左手首を深く斬られた。

しかし、八郎は怯むことなく右手に握った剣で高橋の脚を払うと、高橋は早川の流れに消えていった。

八郎は皮一枚でつながり、ぶらぶらしていた左手首を麻酔もなしに切り落として熱海(静岡県熱海市)へ敗走した。

さらに品川沖に停泊する榎本の旧幕府艦隊に合流し、病院船「旭丸」で再手術をして、肘下を切断することになった。

このときも八郎は麻酔を断り、平然と突出した骨を切り落としたというから、その精神力には想像を絶するものがある。

page: 2

激戦の果ての安楽死

傷が癒えた八郎は、八月に蝦夷地(北海道)をめざしたが、銚子沖で乗っていた「美加保丸」が座礁した。

なんとか救出されたが、蝦夷地へ渡る術がなく、横浜に三カ月潜伏した。

十一月二十五日、英国商船に乗船費五〇両を支払って、親友の本山小太郎とともに箱館へ向かったが、この大金を工面したのは、昔なじみだった吉原『稲本楼』の芸妓・小稲であった。

小太郎が八郎の書状を小稲に見せると、小稲は泣き崩れ、目を腫らして協力してくれたのである。

八郎が箱館に到着したとき、すでに蝦夷地は旧幕府軍が平定しており、八郎は蝦夷共和国の新政権で歩兵頭並となった。

しかし、翌明治二年(一八六九)四月九日、新政府の追討軍が蝦夷地に上陸。たちまち江差が陥落した。

二十日、八郎は木古内から江差奪回に向かう途中で新政府軍と遭遇、右腕一本で敵を斬りまくった。

だが、ここで生涯三度目の被弾。

胸部を撃たれ、満身創痍の八郎はついに立てなくなった。

八郎は箱館病院に運ばれたが、手の施しようのない重傷だった。

最期を看取った新撰組隊士田村銀之助の談話によれば、体内の弾を抜けば死に至るということで抜くこともできず、そのうち胸部は紫色に変じて腐触していったという。

それでも八郎は二〇日間も生き続けた。

最期は開城を決意した榎本武揚が「すぐあとで行くから」といってモルヒネを差し出した。

八郎は毒薬と知りながら、にっこり笑って飲み干し、まもなく眠るように落命したという。

八郎の最期は流れ弾で戦死した説もあって真相は分からず、貞源寺に眠る墓碑の命日は五月十二日だが、田村銀之助の談によれば五月十六日になる。

この日、榎本は八郎のあとを追って自害しようとしたが、周囲に止められ、生き延びたのも歴史の皮肉であろうか。

エンターテインメント

佐藤健

「ここまで愛した役は初めて」映画『るろうに剣心』クランクアップ

映画『るろうに剣心』の続編となる『るろうに剣心 京都大火編』(8月1日公開)と『るろうに剣心 伝説の最後編』(9月13日公開)の2部作が、このほどクランクアップした。

主演に佐藤健、監督に大友啓史を迎えた『るろうに剣心』(2013年8月公開)の続編となる同作は、原作漫画(和田伸宏作)のクライマックスにあたる"京都編"を描く2部作。動乱の幕末が終わり明治を迎えた京都で、主人公・剣心を日本制圧を目論む敵が待ち受ける――という内容で、前作に引き続き出演する佐藤、武井咲、蒼井優、青木崇高、江口洋介らに加え、藤原竜也、神木隆之介、遠藤賢一ら新キャストも登場する。

同作では、撮影期間6カ月、エキストラ延べ5,000人、撮影地は全国1都1府9県に及ぶ大規模なロケを敢行。撮影を終え、「剣心という人物をより深く考えていくうちに、どんどん思い入れが強くなりました。ここまで愛した役は初めて」と語った佐藤は、「どの役に対しても愛情はあるんですが、『ずっと演じていたい』と思えた」と、剣心役に対して特別な感情があった様子。クランクアップ時には、「今回の作品に関しては、確かな手応えを感じています。一生の内で中々できない経験をさせてもらったなという気持ち」と胸の内を明かした。

また、激しいアクションも見どころの同作だが、佐藤は「普通の現場よりもけた違いの集中力で現場にいなければいけないし、常に気を引き締めていないといけなかった」と、クランクアップを迎えて安堵の表情を浮かべていたという。一方、ヒロイン・神谷薫役の武井咲も、薙刀(なぎなた)を使った本格的なアクションシーンに挑戦し、「練習のしがいがありましたし、動いていても自分の中でしっくりくる部分がだんだん分かるようになった」と振り返り、「大友さんにしばかれつつも(笑)、楽しく過ごさせていただきました。仕上がりがとても楽しみ」とコメントを寄せている。

続編もやってくれると期待しています。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/13)

(12/15)

(12/07)

(11/29)

(10/19)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚