新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

私が落語を見始めたきっかけは、遡れば子供の頃はテレビラジオの演芸番組で落語がかかるのが当たり前で、その蓄積があるせいか年末に突然「芝浜」が聞きたくなった、というのが大きな要因。でも他にも伏線はあって、そのひとつは当時毎週購読していた週刊『モーニング』に広瀬和生さんが連載していた「この落語家を聴け!」が毎週とても面白かったこと。で、志の輔らくごや談春の古典落語をライブで聴いたら後は広瀬さんのお勧めを一通り聴きに行くようになっていたのだ。

もともとはロック雑誌の編集者だけど年間に何百席も落語を聴いている広瀬さんのエッセイは、この落語家はどういう魅力があって、いつどこでかけたどんなネタにどんな魅力があったかを活き活きと描いてくれ、勝田文さんのイラストもすごく魅力的だった。しかも、この落語家さんの落語会は近々こんなのがあってお勧めみたいなガイド風。なので、広瀬さんの連載中に落語に通い始めた私には、ナビゲーターとしてほんとありがたい存在だった。実際、広瀬さんがプロデュースする落語会には何度も行ったし、自分の行く落語会に広瀬さんの染めた長髪を見かけると、しめしめと思ったりした。

広瀬さんが三遊亭圓丈の始めた実験落語の会やSWAに連なるメンバーの何人かをフィーチャーしてくれたおかげで、高座で座布団を蕎麦打ちに見立ててこねたり格闘したりする白鳥スタイルも、私には受けた。古典芸能の古典(といってもつくられた時には時事ネタであり新作であったはず)の伝統は引き継がねばならないが、そこには常に時事性や時代性をもった新作が流入しなければ古びてしまう。歌舞伎も落語も新作があるから古典も光る。

ということで、常に新作を創造するプレッシャーとよろこびに身をさらす白鳥さんは、面白い。美内すずえ先生の少女マンガ『ガラスの仮面』からインスパイアされた『落語の仮面』ももう7作ほどできているらしいが、今日は第1作から第3作までを前座なしで語り通す興行。これで本多劇場が満員になった。しかも、今日の挙手アンケートでは、原作『ガラスの仮面』を知らない人の方が、三遊亭白鳥は初めて聴きに来たという人より多かった。これって白鳥さんを聴きに来るファンが結構いるってことだ。しかも、以前は池袋演芸場に集まるコアな落語ファンの醸し出すアングラ感がつきまとっていた白鳥さんの会が、『落語の仮面』シリーズのおかげか、けっこう若い女性が友達同士で来たり、男性もちょい若くてオシャレだったりで、雰囲気変わってきている。『昭和元禄落語心中』の影響もあるかも知れないが、シブラクとか落語界自身の努力もあり、若い世代を獲得できている。

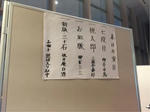

三遊亭花誕生/白鳥

女優として成長する北島マヤを主人公とする『ガラスの仮面』を落語界に置き換えただけでなく、寺島花すなわち三遊亭花が新作落語家として成長する過程で、彼女を潰そうとする落語協会会長(あくまでもフィクション。ちなみに次の柳屋小三治とか三遊亭圓生とか大名跡をちらつかされると犬になる)や大徳寺芸能会長は男性優位の古典落語の世界観や伝統を守るために女流や新作落語を潰そうとする。その中で、月影先生は、女流落語家の魁として、古典落語の作品の登場人物を単純に男性に置き換えるだけでなく、女性の視点で作品を見直したり新作をつくることを花にさとし教える。

鈴々舎馬角(れいれいしゃますみ)=紫の○○の人とか、林家桜小路とか、柳屋ミミとか。

嵐の初天神/白鳥

大都芸能(ちなみに本社は台東区・笑)や落語協会の圧力で前座として寄席に出られない花は、上野公園で路上ライブを始める。そこで出会った落語界のサラブレッド立川亜弓(父は柳家市馬で母は桂あやめ、立川談志最後の弟子で談志の死後は談春に寄り弟子してるって……えー、落語界のサラブレッドかいな・汗)。本当は美人なんだけど容姿で男性ファンが寄りつくのを嫌って金髪刈り上げで顔を黒く縫って水玉の着物……ってたぶん『ガラスの仮面』で亜弓さんが『王子と乞食』の乞食役を実感するために身をやつした姿のリスペクト。亜弓さんがなんで関西弁なんか(^_^;)。

前座コンテストで広瀬さんも登場して、髪が揺れるとその落語家はヒットするという設定に大笑い。

トキ蕎麦危機一髪/白鳥

前座コンテストで亜弓さんと同時優勝ながら、落語協会と大都芸能の嫌がらせで出番がない二つ目の花は、NHK落語新人大賞に挑戦。しかし、林家桜小路にやさしくされることを妬んだ柳家ミミの陰謀で、出番前に飲んだ「スーパーちりとてちん」で喉を壊し、しわがれた声しか出ない大ピンチ。事前にネタ出ししていた、屋敷から抜け出す姫様を主人公とした「トキそば」をどうかけるのか。

『ドキそば』も大笑いでした。

もともとはロック雑誌の編集者だけど年間に何百席も落語を聴いている広瀬さんのエッセイは、この落語家はどういう魅力があって、いつどこでかけたどんなネタにどんな魅力があったかを活き活きと描いてくれ、勝田文さんのイラストもすごく魅力的だった。しかも、この落語家さんの落語会は近々こんなのがあってお勧めみたいなガイド風。なので、広瀬さんの連載中に落語に通い始めた私には、ナビゲーターとしてほんとありがたい存在だった。実際、広瀬さんがプロデュースする落語会には何度も行ったし、自分の行く落語会に広瀬さんの染めた長髪を見かけると、しめしめと思ったりした。

広瀬さんが三遊亭圓丈の始めた実験落語の会やSWAに連なるメンバーの何人かをフィーチャーしてくれたおかげで、高座で座布団を蕎麦打ちに見立ててこねたり格闘したりする白鳥スタイルも、私には受けた。古典芸能の古典(といってもつくられた時には時事ネタであり新作であったはず)の伝統は引き継がねばならないが、そこには常に時事性や時代性をもった新作が流入しなければ古びてしまう。歌舞伎も落語も新作があるから古典も光る。

ということで、常に新作を創造するプレッシャーとよろこびに身をさらす白鳥さんは、面白い。美内すずえ先生の少女マンガ『ガラスの仮面』からインスパイアされた『落語の仮面』ももう7作ほどできているらしいが、今日は第1作から第3作までを前座なしで語り通す興行。これで本多劇場が満員になった。しかも、今日の挙手アンケートでは、原作『ガラスの仮面』を知らない人の方が、三遊亭白鳥は初めて聴きに来たという人より多かった。これって白鳥さんを聴きに来るファンが結構いるってことだ。しかも、以前は池袋演芸場に集まるコアな落語ファンの醸し出すアングラ感がつきまとっていた白鳥さんの会が、『落語の仮面』シリーズのおかげか、けっこう若い女性が友達同士で来たり、男性もちょい若くてオシャレだったりで、雰囲気変わってきている。『昭和元禄落語心中』の影響もあるかも知れないが、シブラクとか落語界自身の努力もあり、若い世代を獲得できている。

三遊亭花誕生/白鳥

女優として成長する北島マヤを主人公とする『ガラスの仮面』を落語界に置き換えただけでなく、寺島花すなわち三遊亭花が新作落語家として成長する過程で、彼女を潰そうとする落語協会会長(あくまでもフィクション。ちなみに次の柳屋小三治とか三遊亭圓生とか大名跡をちらつかされると犬になる)や大徳寺芸能会長は男性優位の古典落語の世界観や伝統を守るために女流や新作落語を潰そうとする。その中で、月影先生は、女流落語家の魁として、古典落語の作品の登場人物を単純に男性に置き換えるだけでなく、女性の視点で作品を見直したり新作をつくることを花にさとし教える。

鈴々舎馬角(れいれいしゃますみ)=紫の○○の人とか、林家桜小路とか、柳屋ミミとか。

嵐の初天神/白鳥

大都芸能(ちなみに本社は台東区・笑)や落語協会の圧力で前座として寄席に出られない花は、上野公園で路上ライブを始める。そこで出会った落語界のサラブレッド立川亜弓(父は柳家市馬で母は桂あやめ、立川談志最後の弟子で談志の死後は談春に寄り弟子してるって……えー、落語界のサラブレッドかいな・汗)。本当は美人なんだけど容姿で男性ファンが寄りつくのを嫌って金髪刈り上げで顔を黒く縫って水玉の着物……ってたぶん『ガラスの仮面』で亜弓さんが『王子と乞食』の乞食役を実感するために身をやつした姿のリスペクト。亜弓さんがなんで関西弁なんか(^_^;)。

前座コンテストで広瀬さんも登場して、髪が揺れるとその落語家はヒットするという設定に大笑い。

トキ蕎麦危機一髪/白鳥

前座コンテストで亜弓さんと同時優勝ながら、落語協会と大都芸能の嫌がらせで出番がない二つ目の花は、NHK落語新人大賞に挑戦。しかし、林家桜小路にやさしくされることを妬んだ柳家ミミの陰謀で、出番前に飲んだ「スーパーちりとてちん」で喉を壊し、しわがれた声しか出ない大ピンチ。事前にネタ出ししていた、屋敷から抜け出す姫様を主人公とした「トキそば」をどうかけるのか。

『ドキそば』も大笑いでした。

PR

一、将軍江戸を去る(しょうぐんえどをさる)

市川染五郎の慶喜、佐々木愛之助の鉄太郎(後の山岡鉄舟)、又五郎の高橋伊勢守(後の高橋泥舟)は結構いい組み合わせ。

史実好きの私は慶喜が「這々の体で」大阪から帰ってきたというくだりに(°°;)……こいつこっそり開陽丸で将兵置いて先に帰ってきたんですよ〜。

二、大津絵道成寺(おおつえどうじょうじ)

三、沼津(ぬまづ)

途中意識朦朧になってしまったので、なぜ十兵衛が平作と親子だと気づいたのか、なぜお米の夫の敵筋に十兵衛が属しているのかがよくわからず、クライマックスに涙がにじんでこなかった(汗)。

夜の部

一、井伊大老(いいたいろう)

昭和30年につくられた芝居で本来よりも幕や場が少ないみたいなのだが、私には全然作品に入り込めなかった。①井伊直弼意外に違う場に登場する人物がいず、ぶつ切りのような印象。②大きなアクションがなく、花道も一度も使われなかった。内面描写の現代劇風なスタイルはいいが静かすぎる。③幸四郎の直弼と玉三郎のお静が全然合っておらず、貧しい武士の部屋住みから大名になって不幸せになったという年月の積み重ねが感じられない④井伊直弼が三月四日に桜田門近い自宅から出仕しようとしたところを水戸浪士に暗殺されたという史実を知っていると、前の日に世田谷の下屋敷で側室と一緒に過ごす夜という設定は何らか説明がないと無理がある。

二、上 越後獅子(えちごじし)

下 傾城(けいせい)

三、秀山十種の内 松浦の太鼓(まつうらのたいこ)

慶喜の心の葛藤を描いた重厚な一幕本当は三幕あって、彰義隊が出てくる場の前に西郷勝の江戸城明け渡しの場面があって、山岡鉄太郎のやや傍若無人な熱意はその会談に立ち合って共鳴した気持ちを慶喜公に伝えたかったんだね。実際の山岡鉄太郎は身長6尺2寸(188センチ)、体重28貫(105キロ)の巨漢なので、彰義隊の中でも迫力負けすると思う。

朝廷に大政を奉還した徳川慶喜は江戸出発を明日に控え、上野寛永寺で恭順謹慎していましたが、幕臣の主戦論者の意見に心が揺らいでしまい出発延期を願い出ます。そのことを知った高橋伊勢守や山岡鉄太郎は、慶喜を諫めにやってきます。恭順を翻意すれば江戸で戦が起こり、罪もない人々が血を流すことになると鉄太郎が必死に説得し、慶喜はようやく自らの誤った決断に思い至ります。慶喜は江戸を官軍に明け渡すことを決意し、その名残を惜しみながら、水戸へと旅立っていくのでした。

大政奉還から150年という節目の年を迎えて上演される、真山青果作品ならではのせりふ劇にご注目ください。

市川染五郎の慶喜、佐々木愛之助の鉄太郎(後の山岡鉄舟)、又五郎の高橋伊勢守(後の高橋泥舟)は結構いい組み合わせ。

史実好きの私は慶喜が「這々の体で」大阪から帰ってきたというくだりに(°°;)……こいつこっそり開陽丸で将兵置いて先に帰ってきたんですよ〜。

二、大津絵道成寺(おおつえどうじょうじ)

5役を早替りで魅せる変化舞踊ラブリンの藤娘→鷹匠→座頭→船頭→藤娘→鬼の変化が面白かった。

近江の三井寺では鐘供養が行われ、外方が唐子を従えてやってきます。外方が酒宴を始めると、藤娘が鐘を拝ませて欲しいと現れ、外方は舞を所望します。藤娘は舞を始めますが、いつのまにか消えてしまい、今度は鷹を追って鷹匠が現れます。その後、犬とじゃれつきながら座頭が去り、いなせな船頭が現れて踊ります。船頭が去り、再び藤娘が現れたのですが、落ちた鐘の中に姿を消します。しかし、弁慶が祈ると鐘から大津絵の鬼が現れ、駆けつけた矢の根の五郎が祈り伏せるのでした。

大津絵の中に登場する五役を一人の俳優が踊り分ける演出がみどころの舞踊劇をお楽しみください。

三、沼津(ぬまづ)

生き別れた親子の悲しい再会の物語

東海道を旅する呉服屋十兵衛は、沼津のはずれで出会った雲助の平作に頼みこまれ、荷物を持たせることにします。しかし、年老いた平作は怪我をしてしまい、十兵衛は印籠の妙薬で平作を治療します。先を急ぐ十兵衛でしたが、平作の娘お米にひと目惚れしてしまい、平作の家に立ち寄ることにします。その夜、平作から薬の話を聞いたお米は、病に臥している夫のことを思い十兵衛の印籠を盗もうとします。お米と平作の話を聞いていた十兵衛は、驚くべき事実に気づき…。

偶然が重なって起きた悲劇を巧みに描いた義太夫狂言の名作をご覧いただきます。

途中意識朦朧になってしまったので、なぜ十兵衛が平作と親子だと気づいたのか、なぜお米の夫の敵筋に十兵衛が属しているのかがよくわからず、クライマックスに涙がにじんでこなかった(汗)。

夜の部

一、井伊大老(いいたいろう)

国難に立ち向かった男の心情を描いた名作

開国か攘夷かで国中が揺れていた幕末。大老井伊直弼は、開国を断行し暗殺の危機にさらされています。雛祭りの前夜、幼くして命を落とした娘鶴姫の命日に、直弼の旧知の仲である仙英禅師は井伊家の下屋敷を訪れ、側室お静の方に直弼に危機が迫っていることを明かします。下屋敷に現れた直弼は、これから起こるであろう自らの運命を悟り、しんしんと雪が降る中、お静の方と酒を酌み交わし二人きりで語り合うのでした。

北條秀司の名作の一つで、井伊直弼が桜田門外で暗殺される前夜の様子を描いた作品です。美しい桃の節句の雛壇の前で通わせる夫婦の情愛が心を打ちます。

昭和30年につくられた芝居で本来よりも幕や場が少ないみたいなのだが、私には全然作品に入り込めなかった。①井伊直弼意外に違う場に登場する人物がいず、ぶつ切りのような印象。②大きなアクションがなく、花道も一度も使われなかった。内面描写の現代劇風なスタイルはいいが静かすぎる。③幸四郎の直弼と玉三郎のお静が全然合っておらず、貧しい武士の部屋住みから大名になって不幸せになったという年月の積み重ねが感じられない④井伊直弼が三月四日に桜田門近い自宅から出仕しようとしたところを水戸浪士に暗殺されたという史実を知っていると、前の日に世田谷の下屋敷で側室と一緒に過ごす夜という設定は何らか説明がないと無理がある。

二、上 越後獅子(えちごじし)

旅芸人の哀愁を軽妙な踊りで表す舞踊劇鷹之質の若々しく軽やかな踊りが出色。

江戸日本橋。遠く越後の国からやってきて、踊りや軽業を見せて稼いでいる角兵衛獅子が現れます。角兵衛獅子は浜歌やおけさ節、最後には布を波に見立てた布さらしを披露するのでした。

五世中村富十郎が得意とした演目でこの度、七回忌追善狂言として上演いたします。

下 傾城(けいせい)

吉原の情景を艶やかな舞踊で魅せる一幕玉さまもちろん美しいのだけど打ち掛けファッションショーみたいで勿体ない。

吉原仲之町の廓のとある座敷に、吉原一の美貌を誇る松の位の傾城が姿を現します。傾城は愛しい間夫への心情や吉原での出来事を移りゆく四季の詞章に乗せて艶やかに踊ります。四季折々の風情あふれる美しい舞踊をご堪能ください。

三、秀山十種の内 松浦の太鼓(まつうらのたいこ)

四十七士の活躍を陰から見守るもう一つの忠臣蔵ストーリーとしては今日一番面白かった。松浦の殿様をやった染五郎はたぶん年取った役者さんがやったように演じてちょっとすべったんじゃないかな。「ばかもの」を連発していたが味がなかった。

元禄15年12月13日、俳諧師宝井其角は弟子で赤穂浪士の大高源吾に出会います。源吾は「明日待たるるその宝船」と詠んで、その場を去っていきます。翌日、松浦鎮信の屋敷で句会が催されます。鎮信は赤穂浪士が一年経っても未だ仇討ちをしないことに腹を立て、源吾の妹で松浦家に奉公しているお縫に暇を与えますが、其角から源吾の付句の話を聞き、その意味を思案します。そこへ、隣の吉良邸から陣太鼓が鳴り響き、鎮信は赤穂浪士の討入を悟るのでした。

秀山十種の一つであり、赤穂浪士の吉良邸討入の前日から当日を描いた、忠臣蔵外伝物のなかでも屈指の名作です。

チケット取れないので諦めていたら、イープラスの一日貸切公演で一等席18,000円を9,800円で販売するメールが来て、即取りました。実際行ってみたら、舞台後方ではあったけど、花道脇で役者さんの出と引っ込みがよく見える。正月興行だし襲名披露だし、お得感。

一、源平布引滝 義賢最期

源氏は頼朝より上の世代になると頭に入ってこない(^_^;)のだけど、頼朝のお父さん世代で平清盛に圧倒されていた時代に、ひそかに源氏に心を寄せていた義賢が平氏に離反を疑われて包囲され、壮絶な一人バトルで死ぬという話なんですね。

米吉ちゃんの待宵姫が可愛い。中車はだいぶ古典ものにも馴染んできたように思う。海老蔵は襖倒れとか仏倒れとかスペクタクルなアクションは決まってましたが、すべてを敵に回す壮絶さはなかったかな……。

一、口上

梅玉さんに始まって、成田屋さん澤瀉屋さんなど市川一門のスター総出演の感があります。右近さん改め右團次さんのしっかりしたご挨拶はもちろんですが、こっくりしかけた右近ちゃんが可愛かったです。

一、錣引

うーん……。

一、黒塚

さすが猿之助です。安達ヶ原の鬼女のすさまじさ、人の心に潜むあさましい欲望や執着、憎しみ、怒り、迷い、仏の救いを求める心、童女のあどけなさ、どれだけ沢山の人の心の側面を踊りで描いたでしょうか。二度目ですが、これは何度見ても素晴らしい。

一、源平布引滝 義賢最期

源氏は頼朝より上の世代になると頭に入ってこない(^_^;)のだけど、頼朝のお父さん世代で平清盛に圧倒されていた時代に、ひそかに源氏に心を寄せていた義賢が平氏に離反を疑われて包囲され、壮絶な一人バトルで死ぬという話なんですね。

米吉ちゃんの待宵姫が可愛い。中車はだいぶ古典ものにも馴染んできたように思う。海老蔵は襖倒れとか仏倒れとかスペクタクルなアクションは決まってましたが、すべてを敵に回す壮絶さはなかったかな……。

一、口上

梅玉さんに始まって、成田屋さん澤瀉屋さんなど市川一門のスター総出演の感があります。右近さん改め右團次さんのしっかりしたご挨拶はもちろんですが、こっくりしかけた右近ちゃんが可愛かったです。

一、錣引

うーん……。

一、黒塚

さすが猿之助です。安達ヶ原の鬼女のすさまじさ、人の心に潜むあさましい欲望や執着、憎しみ、怒り、迷い、仏の救いを求める心、童女のあどけなさ、どれだけ沢山の人の心の側面を踊りで描いたでしょうか。二度目ですが、これは何度見ても素晴らしい。

会場がホール仕様でないので席の配置が不自然だとか、お囃子が流れているのに開演ベルを流すとか、落語ファンには心が折れる会場だったけど、談春さんが「佐平次」かけるだけで私は不平をぐっと呑み込む。

小咄/ちはる

去年3月に入門した女性の前座。こはるちゃんひとりでは大変だし真打ちになってもおかしくないレベルになったので、前座周りを引き受けられる弟子としてちはるちゃんには長続きして欲しい。

雛鍔/こはる

すっかり風格が出て来たなぁ。

厩火事/談春

居残り佐平次/談春

私のベストは2010年5月に神奈川音楽堂で談春がかけた、通称・紅葉坂の佐平次。陽気な祟り神が品川の遊郭を自由に往き来し、時々二カッと笑った顔にまがまがしさがあった。なぜか「バナナの歌」も面白かった。

マクラに今年の新年会に談志のご夫人がご挨拶した時の様子。とても素直にいちいち立川流の落語家たちの心にグサグサと突き刺さる、すごい新年のご挨拶でした。

今日の佐平次は「バナナの歌」なしで、若い衆(わかいし)を言葉で煙に巻き、ヨイショで兜町の旦那たちに祝儀を切らせる、悪(ワル)だった。なんかでも、後半の佐平次には談志が宿っていたような気がする、「ヨイショ」の声がそっくりだったもの(笑)。旦那が鉄砲でパーンと打ったふりをするとバッタリ倒れて、ぴくぴく震えて香典代わりに祝儀を要求する芸達者ぶりも談志を思い出させる。談志がやどった談春が演じる佐平次はホントたちが悪い。観客の私たちみながおこわにかけられちゃったよ。

小咄/ちはる

去年3月に入門した女性の前座。こはるちゃんひとりでは大変だし真打ちになってもおかしくないレベルになったので、前座周りを引き受けられる弟子としてちはるちゃんには長続きして欲しい。

雛鍔/こはる

すっかり風格が出て来たなぁ。

厩火事/談春

居残り佐平次/談春

私のベストは2010年5月に神奈川音楽堂で談春がかけた、通称・紅葉坂の佐平次。陽気な祟り神が品川の遊郭を自由に往き来し、時々二カッと笑った顔にまがまがしさがあった。なぜか「バナナの歌」も面白かった。

マクラに今年の新年会に談志のご夫人がご挨拶した時の様子。とても素直にいちいち立川流の落語家たちの心にグサグサと突き刺さる、すごい新年のご挨拶でした。

今日の佐平次は「バナナの歌」なしで、若い衆(わかいし)を言葉で煙に巻き、ヨイショで兜町の旦那たちに祝儀を切らせる、悪(ワル)だった。なんかでも、後半の佐平次には談志が宿っていたような気がする、「ヨイショ」の声がそっくりだったもの(笑)。旦那が鉄砲でパーンと打ったふりをするとバッタリ倒れて、ぴくぴく震えて香典代わりに祝儀を要求する芸達者ぶりも談志を思い出させる。談志がやどった談春が演じる佐平次はホントたちが悪い。観客の私たちみながおこわにかけられちゃったよ。

去年に引き続き、今年も行ってきました。浅草の正月の賑わいや街並みに江戸時代から昭和の雰囲気が色濃く残っており、歌舞伎座周辺の銀座とはまた違った雰囲気がよかったです。

お年玉挨拶は巳之助さん。歌舞伎初めての人に挙手してもらっていましたが、意外に多く、4-5人にひとりという感じでした。歌舞伎入門には手頃なんでしょうね。3等席はもっと多いかも知れません。

双蝶々曲輪日記

一、角力場(すもうば)

放駒長吉 尾上 松也

山崎屋与五郎 中村 隼人

藤屋吾妻 中村 梅丸

濡髪長五郎 中村 錦之助

ライブで見たのは3回目か4回目の演目。素人角力出身の長吉が大関に勝って、最初は卑屈だったのが段々調子に乗ってくる様と、大関の長五郎の貫禄が対照的。実力で勝ったと思っていた試合が長五郎に手抜きされたと知って激高する長吉が意地を張るところで幕。

つっころばしの与五郎と、色っぽい吾妻が笑いと華を添えます。

四世鶴屋南北 作

二、御存 鈴ヶ森(ごぞんじすずがもり)

白井権八 中村 隼人

幡随院長兵衛 中村 錦之助

これは初めて。若衆で手練れの殺人マシン白井権八の凄絶な色気、幡随院長兵衛の侠気、という対比の一幕ものなんですね。史実の平井権八と幡随院長兵衛とでは生きた時代にずれがあり、会ったことはないのだけど、キャラ立ってるフィクションで有名になったのですね。

「お若えの、お待ちなせえ」「待てとお留めなされしは」や、鳥づくしの台詞など、名調子ですね。私は黙阿弥の七五調も好きなんですが、こちらも言葉の活き活き感が名調子として残る所以ですね。

岡村柿紅 作

三、棒しばり(ぼうしばり)

次郎冠者 尾上 松也

曽根松兵衛 中村 隼人

太郎冠者 坂東 巳之助

主人の留守中に酒を呑まないように縛られてしまった太郎冠者と次郎冠者が知恵を絞って酒を盗み飲む仕草や酔って踊る(手を使わずに身体と脚捌きで見せる)のが楽しい一幕。

シネマ歌舞伎で亡き勘三郎さんと亡き三津五郎さんの名舞台を見ているのですが、巳之助さんと松也さんは若さで見せる感じで、これはこれで楽しかったです。

1月19日追記。

“浅草歌舞伎”のリーダーの風格も…成長止まらない尾上松也

歌舞伎界にとって1月の風物詩「新春浅草歌舞伎」が、いま東京・浅草公会堂で上演中だ(26日まで)。37年の歴史を刻む浅草での歌舞伎興行は、20代の花形が中心となって大役に挑んでいる。インターネット特別企画で、主要メンバー4人の素顔を紹介。中村壱太郎、坂東巳之助、中村隼人が登場しましたが、ラストは浅草歌舞伎のリーダー格、尾上松也(おのえ・まつや=31)です。

世代もメンバーも一新しての浅草公演は今年で3年目。すっかり若手を率いるリーダーの責任感、風格も備わってきた。

「とにかくみんな仲が良いんですよ。良いだけに締めるところは、締めていかないといけない面もあります。先輩から受け継いだものを、いずれ引き継ぐときが訪れる。しっかし団結して、きちんと未来に続く公演にしなければならない、と強く思いますね」

昼の部。「義経千本桜 吉野山」の佐藤忠信実は源九郎狐を初役で。夜の部では、こんぴら歌舞伎(08年)で演じたこともある「角力場」の放駒長吉を、「棒しばり」では次郎冠者と大役をいくつも演じ、観客を引きつけいる。

「一度やったことのあるものも、もう一度、ゼロから、初役のつもりで臨んでいます。責任あるポジションが増えるのはとてもありがたい。それと、劇場を満員にしたい、という気持ちも全員同じ思い。毎日必死ですよ」

話す口調に力がこもるのは、「自分の多くの願いが、かなうことの多かった年」と話す昨年の充実ぶりがある。12月は歌舞伎座で中村獅童との共演で見せた新作歌舞伎「あらしのよるに」が大きな話題になった。

「あの作品は、初演の京都・南座公演(15年9月)のけいこ段階から獅童さんと『歌舞伎座でもできる演目に違いない』という確信めいたものがありました。新作歌舞伎には常に賛否両論あると思います。でも小さなお子さんまで歌舞伎を見て大笑いして喜んでくれた。うれしかったですね」

昨夏には新派公演で女優デビューした妹、春本由香とも「婦系図」で共演を果たした。「ずっと妹も舞台に立つことに憧れを持っていましたので。その夢がかなったのは良かったです」と、自分のことのように喜ぶ優しい兄さんの顔をのぞかせる。

さらに来月の大阪・松竹座では「義経千本桜」の「渡海屋・大物浦」で知盛を、尾上右近との共演で「連獅子」を踊る。「公演中に並行して次の月の準備をすることも大事。ホッとしている間はありません」。舞台に登場するだけで華やぐ天性のスター性に口跡の良さ。今後も歌舞伎以外の分野でも注目され続けるだろう。30日で32歳。どこまでも、成長し続けるつもりだ。

◆尾上 松也(おのえ・まつや)本名・井上龍一。85年1月30日東京都生まれ。31歳。6代目尾上松助の長男。90年歌舞伎座「伽蘿先代萩」の鶴千代で2代目尾上松也を名のり初舞台。芝居に秀で子役時代より注目される。09年から毎年自主公演「挑む」を主催。歌唱力にも定評があり「エリザベート」「狸御殿」などミュージカルにも出演。妹は昨年新派に入団した春本由香。屋号は音羽屋。

いつもは3階席A6,000円で満足しているのだが、チケット取れなくて泣く泣く2階席11,000円。まぁ無理もないか、玉さま出ずっぱりの豪華二作。

歌舞伎美人サイトより。

「二人椀久」はもちろん玉さまも美しいのだけど、勘九郎もまたよかった。同じ日に第二部で松王丸を演じているとは思えない、和事の若旦那の舞い。

そして「五人道成寺」はもちろん玉さまが軸なんだけど、勘九郎七之助の息の合ったデュエットとか、児太郎ちゃんのかわいい花笠とか、梅枝さんの美しい手踊りとか、五人が五人とも素晴らしい。

それにしても勘九郎さん七之助さんが大活躍の第二部第三部。第一部「あらしのよるに」は新作歌舞伎として展開が楽しみだし、今月はほんと堪能した。

歌舞伎美人サイトより。

一、二人椀久(ににんわんきゅう)

人生の儚さを描く幻想的な舞踊劇

大坂の豪商椀屋久兵衛は、遊女松山に入れあげ、身代を傾けたために座敷牢につながれてしまいます。松山恋しさのあまり気が狂い、いつのまにか牢を抜け出してさまよい歩く久兵衛は、まどろむうちに恋焦がれていた松山に再会します。久しぶりに松山に会えた久兵衛は、二人で連れ舞をし、しばしの逢瀬を楽しんだのも束の間、松山が姿を消してしまい、久兵衛はすべて幻だったと気づくのでした。

幻想的な長唄の舞踊をご堪能ください。

二、京鹿子娘五人道成寺(きょうかのこむすめごにんどうじょうじ)

五人の花子が踊りつぐ絢爛な舞台

桜の花が咲く紀州の道成寺。鐘供養が行われているところに、花子と名のる白拍子がやって来て鐘を拝みたいと申し出ます。所化たちに、白拍子として供養のために舞うのであればと許され、花子は舞い始めますが、艶やかな踊りを披露するうちに、みるみる形相が変わり、鐘の中に飛び込んでしまいます。実は、花子は叶わぬ恋の恨みから熊野詣の僧安珍を焼き殺した清姫の亡霊だったのでした。

女方舞踊の大曲『京鹿子娘道成寺』を、この度は五人で踊り分ける特別な上演となります。五人の花子が魅せる華麗な舞踊をお楽しみください。

「二人椀久」はもちろん玉さまも美しいのだけど、勘九郎もまたよかった。同じ日に第二部で松王丸を演じているとは思えない、和事の若旦那の舞い。

そして「五人道成寺」はもちろん玉さまが軸なんだけど、勘九郎七之助の息の合ったデュエットとか、児太郎ちゃんのかわいい花笠とか、梅枝さんの美しい手踊りとか、五人が五人とも素晴らしい。

それにしても勘九郎さん七之助さんが大活躍の第二部第三部。第一部「あらしのよるに」は新作歌舞伎として展開が楽しみだし、今月はほんと堪能した。

今年もやってきました市馬師匠の歌謡ショーが(笑)。二年連続して開催された新宿文化センターから何か苦情でもあったのでしょうか、今年は私のホームである品川区民ホール、大井町駅前のきゅりあんです。品川の宿から外に都落ちしたせいか、開場の入りは特に後ろ三分の一が悪くて(涙)。あと、私もうっかりして百均ペンライトを持ってこなかったのですが、会場でのサービスがなく、例年よりペンライトはまばらでした。

七段目 市馬

今年は忠臣蔵前段を国立劇場で3ヶ月かけて見たせいか、この噺の面白さが今まで以上にわかります。軽めにやって、楽屋で発声練習に戻られたそうです。

桃太郎 兼好

兼好さんは、どこの落語会でも愛される、軽くて明るい芸風が素敵です。個人的には、まったく芸風が違うけど、三遊亭圓生の名跡はこの人にバトンタッチしてはいかがかと思っています。

お血脈 三三

「今日は泥棒の噺をします」という宣言なのにお釈迦様や阿弥陀様の由来や誕生日の解説でどうなるかと思ってしましたが、やっと信濃の善光寺につながりました。そこからお血脈で罪障が解消されて地獄に亡者がなかなか下りて来ない。でも談志師匠はいた(へそ曲がりだから?)。

芝居がかった石川五右衛門が長野新幹線を乗り過ごして金沢まで行っちゃうくすぐりとか、落語家の悪口とか、ちょっと毒舌が入って、それがまぁ今日みたいな落語会にはいいですね。

新版・三十石

これは志ん生一門の「夕立勘五郎」の白酒版ですね。「森の石松三十石舟」の一席が、田舎訛り丸出しの講釈師で歯切れ悪くておとぼけ。

後半の歌謡ショーは例年以上にゲストが多く、バックのクミ伊藤とニューサウンズオーケストラに落語協会副会長の林家正蔵師匠が参加し、司会はいつものオフィスエムズの加藤浩さんと林家たけ平師匠(今年真打ちご昇進おめでとうございます)、スペシャルゲストに柳家権太楼、柳亭こみち(来年真打ちご昇進おめでとうございます)、林家なな子・つる子(バックダンサー? 今二つ目で一番売れているとか)、桂夏丸(伴奏なしで一言歌う)。

憧れのハワイ航路

湯の町エレジー

高原の駅よさようなら

僕は流しの運転手

青春サイクリング

硝子のジョニー

街のサンドイッチマン

古城

未練の波止場/こみち

瞼の母/権太楼

野崎小唄

純情二重奏

蘇州夜曲

チャイナタンゴ

次男坊鴉

山のけむり

丘を越えて

一番新しい曲が昭和36年、私より若い市馬師匠が私の知らない昭和歌謡を際限もなく朗々と歌うお姿に、今年も年忘れができました。

七段目 市馬

今年は忠臣蔵前段を国立劇場で3ヶ月かけて見たせいか、この噺の面白さが今まで以上にわかります。軽めにやって、楽屋で発声練習に戻られたそうです。

桃太郎 兼好

兼好さんは、どこの落語会でも愛される、軽くて明るい芸風が素敵です。個人的には、まったく芸風が違うけど、三遊亭圓生の名跡はこの人にバトンタッチしてはいかがかと思っています。

お血脈 三三

「今日は泥棒の噺をします」という宣言なのにお釈迦様や阿弥陀様の由来や誕生日の解説でどうなるかと思ってしましたが、やっと信濃の善光寺につながりました。そこからお血脈で罪障が解消されて地獄に亡者がなかなか下りて来ない。でも談志師匠はいた(へそ曲がりだから?)。

芝居がかった石川五右衛門が長野新幹線を乗り過ごして金沢まで行っちゃうくすぐりとか、落語家の悪口とか、ちょっと毒舌が入って、それがまぁ今日みたいな落語会にはいいですね。

新版・三十石

これは志ん生一門の「夕立勘五郎」の白酒版ですね。「森の石松三十石舟」の一席が、田舎訛り丸出しの講釈師で歯切れ悪くておとぼけ。

後半の歌謡ショーは例年以上にゲストが多く、バックのクミ伊藤とニューサウンズオーケストラに落語協会副会長の林家正蔵師匠が参加し、司会はいつものオフィスエムズの加藤浩さんと林家たけ平師匠(今年真打ちご昇進おめでとうございます)、スペシャルゲストに柳家権太楼、柳亭こみち(来年真打ちご昇進おめでとうございます)、林家なな子・つる子(バックダンサー? 今二つ目で一番売れているとか)、桂夏丸(伴奏なしで一言歌う)。

憧れのハワイ航路

湯の町エレジー

高原の駅よさようなら

僕は流しの運転手

青春サイクリング

硝子のジョニー

街のサンドイッチマン

古城

未練の波止場/こみち

瞼の母/権太楼

野崎小唄

純情二重奏

蘇州夜曲

チャイナタンゴ

次男坊鴉

山のけむり

丘を越えて

一番新しい曲が昭和36年、私より若い市馬師匠が私の知らない昭和歌謡を際限もなく朗々と歌うお姿に、今年も年忘れができました。

これは中村獅童にとっての当たり役になるだけでなく、歌舞伎の裾野を大きく広げるコンテンツとして発展させていくことができる大きなコンテンツだと思う。絵本や映画で原作に親しみを持っている子供、歌舞伎は敷居が高いと思っているネット民、など。

そして、海外公演もこの普遍的なメッセージとシンプルなコンテンツ、獅童さん初めとする役者の表現力と情熱はとてもいいと思う。ディズニーの「ライオンキング」の主人公は父の敵を討ってジャングルの王になるのだけど、「あらしのよるに」のがぶは「友達だけど美味しそう」という食物連鎖の本能とたったひとりの友との友情に葛藤しながら、父の敵討ちはしたけど長にはならず、禁断の友人とともに生きることを選ぶ。狼なのに草食系ながぶは、とても日本的なキャラクターかも知れないけど、民族や人種、宗教、性別、性的嗜好に分断された多民族環境でセンセーショナルなファンタジーとして受ける可能性がある。私が歌舞伎の海外公演をプロデュースできる立場だったら、これはまずヨーロッパ公演でやりたい。そして、南北アメリカだけでなく、中近東やアフリカでもアジアでも展開してみたい。

【伝統芸能】<歌舞伎>異色作 嵐起こす獅童 12月歌舞伎座「あらしのよるに」

十二月の東京・歌舞伎座で、絵本を原作にした新作歌舞伎「あらしのよるに」が上演される。昨秋、京都・南座の初演で大成功を収め、その再演となる。企画を主導した中村獅童は「新しいお客さまを開拓していくのが一つの僕の使命。持っているものを、すべてぶつけることができたら」と、さらなる挑戦に力を入れる。 (前田朋子)

「あらしのよるに」は、子どもや外国人にも分かりやすいシンプルな展開ながら、深みと普遍性を持つ物語。NHK・Eテレの子ども向け番組「てれび絵本」で取り上げられた際は獅童が語りを務めたほか、劇場アニメ版でも今回演じる狼(おおかみ)「がぶ」の声を担当し、思い入れもひとしお。

「NHKは僕が(義経千本桜の)『四(し)の切(きり)』で狐(きつね)を演じているのを見て起用をひらめいたみたい」と明かし、今回の歌舞伎化には「逆にファンタジーでアナログな精神が歌舞伎になる」と感じたという。歌舞伎化は、二〇一三年に亡くなった母・陽子さん=享年(73)=と目指した長年の夢でもあった。

異色作ゆえに「本当に不安だった。どうなるか分からなかった」と初演を振り返る。だが、学校行事で観劇した学生たちが泣き、笑い、声援を飛ばし…とストレートに反応するのを見て自信がついた。「授業だからつまんなかったら寝ちゃうだろうし。それが若い人やお子さんたちも退屈せずに見てくれたのが非常にうれしかった」

初心者に分かりやすく工夫する一方で、古典調の演出を強く意識。名作からの引用を随所に施し、歌舞伎上級者にも楽しめる仕掛けにもこだわった。

狼が山羊(やぎ)の「めい」と友情をはぐくむ物語は、相いれないもの同士の融和という読み方もできる。「もしかしたら人種問題につながるかもしれないし、男女でも、理想と欲望のはざまで戦う自分でもいい。いろいろな角度で捉えることのできる深い物語だからこそ、子どもにも大人にも愛される」と魅力を語る。

がぶやめいが互いを必要とするように、獅童にとって「なくてはならないもの」が歌舞伎。未来の歌舞伎に何が必要か、自分に求められるのは何かを常に考えている。「皆さんに名前を知っていただこうと、三十代のときに必死でやってきた歌舞伎以外の仕事で受けた刺激を、歌舞伎の形にしていくのが僕の生き方」。四十四歳の今、その積み重ねが次々に花開いている。

二~二十六日。外国人や歌舞伎になじみのない観客も意識し、一部あたりの上演時間が短い三部制公演。第一部(午前十一時開演)「あらしのよるに」はめいに尾上松也、ほかに市川中車らが出演。第二部(午後三時)は「吹雪峠(ふぶきとうげ)」「菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ) 寺子屋(てらこや)」で、中村勘九郎、七之助ら。第三部(午後六時半)は坂東玉三郎らの舞踊「二人椀久(ににんわんきゅう)」「京鹿子娘五人道成寺(きょうかのこむすめごにんどうじょうじ)」。チケットホン松竹=(電)0570・000・489。

◆狼と山羊の友情

<あらしのよるに> 1994年に絵本作家きむらゆういちさんとあべ弘士さんが発表。嵐の日、暗闇の小屋で一夜を過ごした狼のがぶと山羊のめいが意気投合。互いの姿も見えぬまま「あらしのよるに」を合言葉に翌日の再会を約束するが…。「友達なのにおいしそう」と葛藤するがぶと、がぶを信用し切れないめいが友情をはぐくむ物語は大きな反響を呼び数々の絵本賞を受賞。続編や特別編も出版され、映画やゲームでも展開されている。

【鑑賞眼】「あらしのよるに」番外の面白さ 歌舞伎座「十二月大歌舞伎」

年末では珍しい3部制。新作と古典、各部に特色ある演目を配置、歌舞伎の多彩な魅力を満喫させた。

第1部の新作歌舞伎「あらしのよるに」が番外の面白さだ。平成7年、第42回産経児童出版文化賞JR賞などを受賞した、きむらゆういちの絵本。舞台化、アニメ化(映画、テレビ)が先行しているが、昨秋、今井豊茂脚本、藤間勘十郎演出・振り付けで京都・南座で初演された。

狼のがぶ(中村獅童)と山羊(やぎ)のめい(尾上(おのえ)松也)が嵐を避け、避難した小屋で互いに素性を知らずに心を通じ合い、翌日、再会を約す。声だけの手掛かりしかない2頭の合言葉が「あらしのよるに」。食う側と食われる側。黒系の狼、白系の山羊とビジュアル面でもシンボル化され、義太夫と下座音楽を効果的に使って進む。獅童の思い入れが沸騰している。気が弱い優しい狼を愛嬌(あいきょう)と台詞廻(せりふまわ)しにたっぷり託す。松也も現代的な活発なめいで、雄なのか雌なのか曖昧な甘さで効果を発揮。市川中車(ちゅうしゃ)(香川照之)が悪役狼、ぎろ。

(以下略)

12月、歌舞伎座で「狼」を演じる中村獅童──「伝統」を今に生かす

12月2日から、東京の歌舞伎座で、注目の歌舞伎が上演される。主演は中村獅童。演目は絵本を歌舞伎化した『あらしのよるに』である。歌舞伎に革新のエネルギーを吹き込みつづける獅童にフォーカスした。

写真・篠山紀信 スタイリング・長瀬哲郎(UM)

ヘアメイク・masato(marr) 文・山下シオン

新作歌舞伎『あらしのよるに』のオオカミ、がぶ役に扮した中村獅童。2015年9月、南座。

革新のエネルギー

中村獅童を知ったきっかけが、2002年に上映された映画『ピンポン』のドラゴン役だったと答える人は少なくないだろう。そのとき、獅童は30歳。映画俳優として注目された新進の歌舞伎役者も、今では歌舞伎界を牽引するキー・プレイヤーの一人である。

歌舞伎は、400年以上にもおよぶ歴史によって鍛え上げられた伝統を守りつつも、常に役者や戯作者が革新のエネルギーを生み出すことによって、時代とともに進化してきた。中村獅童はそんな「進化」のための「革新のエネルギー」の発生装置である。

中村獅童という名跡(みょうせき)は、獅童の祖父である三代目中村時蔵の俳名(はいみょう)で、獅童の父親が初代である。ところが初代は歌舞伎を辞めてしまったため、息子である当代が二代目中村獅童を名乗ることとなった。

父親が歌舞伎を廃業したことは、獅童が後ろ盾を失ったことを意味した。それでも獅童は、自らの意志で歌舞伎役者の道を選び、母の故・小川陽子さんとの二人三脚もいとわず、あらゆることに挑戦した。獅童という名跡を大きくしたいという思いが、その原動力となっていたのかもしれない。

しかし、その挑戦の道のりは、決して平坦なものではなかった。歌舞伎の舞台に立つようになっても、最後列の端っこに並んでいるだけの役しかないような下積みの時代がつづいたのである。そこで獅童はあらゆるオーディションを受け続け、ようやくのことでかちとったのが『ピンポン』の準主演ともいえるドラゴン役だった。

当時、『ピンポン』を観た故・18代目中村勘三郎から、「お前さんは歌舞伎を観たことのない人たちを振り向かせることができる役者なんだよ」といわれたのを、獅童は今もはっきりと覚えているという。この映画での強烈な好演によって、獅童の知名度は一気に上がり、歌舞伎でもいい役がつくようになる。そして、今では主役を演じる立役者の一人だ。

しかし、獅童は現在でもチャレンジをやめない。最近では絵本を歌舞伎化した『あらしのよるに』で主演を勤めるいっぽうで、バーチャルアイドルの初音ミクと共演しもした。

『あらしのよるに』

獅童が絵本『あらしのよるに』に出合ったのは2002年。NHK教育テレビで放映された番組で、ナレーションをしたうえ、全キャラクターの声優を務めた。番組プロデューサーは、『義経千本桜』の「四の切」で獅童が演じる狐忠信を観て出演依頼したという。その後2005年に、原作が映画化されたのだが、そのときにも、獅童はオオカミのガブ役で声優として出演している。

この作品の歌舞伎化は、獅童本人はもとより、母・陽子さんの切望でもあった。

『あらしのよるに』というお話は、狼(喰うもの)と山羊(喰われるもの)という和解の困難な、非対称的な集団同士の関係のなかで、一頭のオオカミ(ガブ)と一頭のヤギ(メイ)が、ある「あらしのよる」の出会いによって「ひみつのともだち」となったことを軸に展開する勇気と友情の物語である。それぞれが属する集団同士の関係の軋轢によってもたらされるさまざまな試練を受けながらも、ガブとメイはたがいの友情をどこまでも貫いていく。この作品は、人情物の演技に冴えをみせる獅童にふさわしい、と陽子さんは考えた。そして、すでに10年以上も前に、『あらしのよるに』を歌舞伎化して獅童にやらせてほしい、と制作会社に懇願していたという。この母の願いのことは、2015年に京都・南座で『あらしのよるに』の歌舞伎がはじめて上演されることになったとき、獅童に明かされたという。

さて、「四の切」の例にもあるように、動物を擬人化する演出手法は歌舞伎にはもともと存在する。原作の絵本の台詞については義太夫節や長唄によって置き換え、風や浪の音は大太鼓で表現したりして、歌舞伎の魅力を存分に生かした歌舞伎版の『あらしのよるに』が誕生した。果たして、会場となった南座には、小さな子どもだけでなく、高校生などをふくめ、ふだんとは様相の異なる観客の姿があった。12月以外の歌舞伎公演は厳しいとされる京都で、9月だったのにもかかわらず札止めとなったのである。

歌舞伎すげー

初音ミクと「超歌舞伎」で共演したのは2016年4月のこと。獅童は『義経千本桜』の忠信に扮し、映像の初音ミクに合わせて演じた。生身の人間ではない共演者と息を合わせるのは難しかったが、ふだん歌舞伎を目にすることのない初音ミク・ファンたちの反応に歌舞伎のエネルギーの強さを再認識した。奇抜な衣装と派手な化粧に驚いた観客が書き込んだ「歌舞伎すげー、歌舞伎超かっけー」という文字がニコニコ動画で次々と流れた。

獅童はこうして演技の幅をひろげ、奥行きもふかめながら、新しい、素晴らしい才能との出会いを蓄積してきた。そうして、歌舞伎界におけるその独特の存在感の強度を増している。亡き勘三郎がいみじくも言ったように、獅童は今もなお、「歌舞伎を観たことのない人たちを振り向かせることのできる役者」だ。歌舞伎という大衆演劇の伝統と革新を一身に体現することによって、歌舞伎を知らない人に歌舞伎に触れてもらう場をつくりつづけていくこと、このことこそが、おそらくは獅童の使命なのだろう。

中村獅童 歌舞伎俳優

1972年生まれ。東京都出身。1981年、歌舞伎座で初舞台を踏み、二代目中村獅童を名乗る。2002年、映画『ピンポン』のドラゴン役で注目を集め、映像や舞台で活躍。近年では映画『硫黄島からの手紙』『レッドクリフPARTⅠ&Ⅱ』『振り子』、NHK大河ドラマ『八重の桜』、舞台『青い瞳』などに出演。歌舞伎役者としても幅広い役に挑み2016年は『四谷怪談』の民谷伊右衛門役、『勧進帳』の富樫役などを勤める。屋号は萬屋(よろずや)。

『あらしのよるに』

十二月大歌舞伎

第一部 11:00開演

新作歌舞伎『あらしのよるに』

オオカミだけどおひとよしな、がぶ役には中村獅童。やぎのめい役は尾上松也。子どもから大人まですべての人が楽しめる新作歌舞伎。

第二部 15:00開演

『吹雪峠』『寺子屋』

第三部 18:30開演

『二人椀久』『京鹿子娘五人道成寺』

期間:12月2日(金)〜26日(月)千穐楽

場所:歌舞伎座

出演:坂東玉三郎 中村獅童

中村勘九郎 中村七之助

市川中車 尾上松也 ほか

観劇料:3000〜17000円

〈チケットホン松竹 Tel.0570-000-489

http://www1.ticket-web-shochiku.com/〉

中村獅童がニコ生で、超歌舞伎「今昔饗宴千本桜」&「あらしのよるに」を語る

中村獅童が、12月22日22:00よりニコニコ生放送にてオンエアされる「中村獅童と超歌舞伎『今昔饗宴千本桜』振り返り生実況」に登場する。ニコ生実況も弾幕張って(途中からは重くなって投稿できなくなりましたが)楽しかったです。

これは、現在、東京・歌舞伎座にて行われている「十二月大歌舞伎」の第1部「あらしのよるに」の上演を記念した番組。同作で主人公・がぶ役を演じ終えた獅童の楽屋から生中継を実施し、4月に上演された獅童と初音ミクの主演作「超歌舞伎『今昔饗宴千本桜』」を観ながら、解説や裏話を披露する“振り返り実況”を行う。さらに獅童が主演を務める「あらしのよるに」についても迫り、作品の魅力を伝えていく。

国立劇場50周年記念特設サイトより。

全体には梅玉さんのすっきり由良之助でまとめられているのだけど、加古川本蔵の幸四郎さん(三代まとめてご襲名おめでとうございます)が入るとこってり濃い味になってしまう、というような内容のtwitter投稿を見かけて笑ってしまった。そう、第一部で由良之助を演じておられた幸四郎さんが花道に立った瞬間、歌舞伎にミュージカルが乱入してきたような違和感を感じたのでした。まさにその通り。

そして、討ち入りの場面は、いつもは女形の米吉くんが力弥を演じて斬り合いがあったりするのが、とても嬉しい。花道の楽屋に近い座席だったので、アップで引き上げる凛々しい力弥ちゃんを見られたのもよかった。四十七士勢揃いは圧巻。錦之助の寺岡平右衛門(おかるの兄)が田舎丸出しで目立つ。でも宿願かなって早野勘平のために焼香できてよかったね。

あと、配役には入っていないのだけど、子役がよかった。義平の息子(2歳児?)、高家の茶坊主。

第八段 道行旅路の嫁入児太郎ちゃんの小浪が凄いよかった。お父さんの福助さんが入院して親子襲名が実現していないけど、娘ながら色気のある小浪で綺麗だった。

あらすじ

許嫁の間柄であった大星力弥と本蔵の娘・小浪(二段目)。しかし、刃傷事件(三段目)で塩冶家がお家断絶となり、力弥と小浪の縁談も流れるはずでした。しかし、小浪は力弥と添い遂げたいと願い、母の戸無瀬とともに、由良之助一家の住む京都・山科へ向かいます。その道中を綴ったのが「道行旅路の嫁入」です。

みどころ

力弥との生活に想いを馳せる小浪と、継母でありながらも娘を温かく見守る戸無瀬の姿が、義太夫節の名曲で綴られます。義理の母娘の道行という趣向が珍しく、華やかな曲調の中にも二人の哀感が漂う舞踊劇です。

第九段 山科閑居の場

あらすじ

祇園から山科の自宅へ帰ってきた由良之助。酔っ払ったように振る舞っていますが、力弥と討入りの計画を練ります。

戸無瀬と小浪が訪れます。由良之助の妻お石に対面した二人は、小浪と力弥の婚姻について切り出しますが、お石は、本蔵のことが許せないので、祝言を挙げることはできないと言い放ち、立ち去ります。本蔵が師直に賄賂を贈ったことが刃傷事件の遠因となり、さらに刃傷事件の時に判官を抱き止めたため、判官は師直を打ち果たせず、無念の想いを残すことになったのです。

小浪は、力弥と添うことができなければ死んでしまいたいと告げます。戸無瀬は、小浪を殺した後で自害するつもりです。戸無瀬が刀を振り上げると、お石が止めます。力弥への想いが本気であるなら、本蔵の首と引き換えに祝言を許す、と言います。困惑する戸無瀬と小浪ですが、そこへ虚無僧に身をやつした本蔵本人が現れます。

本蔵は、お石に向かい、遊興に耽る由良之助を嘲笑います。怒ったお石は、槍で本蔵に襲い掛かりますが、反って組み敷かれてしまいます。その様子を見た力弥が本蔵を槍で突いて止めを刺そうとした時、由良之助が制します。本蔵の真意を見抜いたのです。

本蔵と由良之助、両者の苦衷と覚悟が明かされます。

みどころ

九段目では、登場人物の各々の事情が絡み合い、複雑で人間味溢れるドラマが展開します。

今回は、由良之助が祇園から帰宅する“雪転し(ゆきこかし)”の件から丁寧に上演します。昭和61年12月国立劇場での上演以来30年ぶりです。

小浪と力弥の祝言をめぐる戸無瀬とお石の応酬では、二人の武家の妻としての義理と人情が感じられます。

戸無瀬と小浪が死を覚悟する件は、生さぬ仲だからこそ、お互いを強く思い合う親子の情愛を描いており、前半のみどころです。

主君を思ったための行動が結果的に塩冶家を苦しめただけでなく、娘の幸せを奪ってしまったと、武士として父親として苦悩する本蔵。その想いを胸に秘めた本蔵に対し、その心中を察した由良之助が見せる深い思慮。後半は、同じ家老という立場でありながら、運命が別れた二人を軸に、両家の交流が描かれます。

第十一段 天川屋義平内の場

あらすじ

摂津・堺の廻船問屋の天川屋では、主人の義平が由良之助から頼まれて、討入りに必要な武具を調達しています。義平は妻のお園を病気療養と称して実家に帰らせています。というのも、お園の父・太田了竹はかつて斧九太夫(七段目)に仕えており、了竹が師直方へ情報を流すことを、懸念したからでした。

その晩、了竹が娘への離縁状を要求します。不意な願いに義平が断ると、娘と天川屋に居座ると言い出したので、離縁状を書きます。了竹は、支度金目当てに、お園を他所へ嫁がせようとしていたのでした。

了竹を追い出した後、捕手が押し入ります。捕手たちは、義平が由良之助の討入りに加担し、武具を調達しているのではないかと疑います。さらに、義平の息子・由松に刀を突き付け、自白を強要します。しかし、義平は抗い抜く姿勢を見せます。

すると、由良之助本人が現れ、驚くべき事実が明かされます。

みどころ

町人でありながら武士にも勝る義俠心に徹する天川屋義平。「天川屋義平は男でござる」と言い放つ件が最大のみどころで、聞きどころでもあります。また、その俠気に応える由良之助の義平・お園夫婦に対する温かい配慮も、見逃せません。

第十一段

高家表門討入りの場、同 広間の場、同 奥庭泉水の場、同 柴部屋本懐焼香の場、花水橋引揚げの場

あらすじ

降り積もる雪の中、師直館の表門には、大星由良之助率いる塩冶浪士が集結し、いよいよ討ち入ります。

みどころ

揃いの雁木模様の装束を着た塩冶浪士たちの姿は圧巻です。討入りへの緊張感と大願成就への期待が高まります。

高家の手練の付人・小林平八郎と塩冶浪士の竹森喜多八の二人が繰り広げる激しい立廻り、師直の息子師泰と力弥の立廻りなど、入り乱れる浪士と師直方の戦闘は手に汗握る展開に。また、今回は、原作の“財布の焼香”をアレンジした「柴部屋焼香」も上演し、悲運の死を遂げた勘平への追慕の念を見せます。

幾重にも重なり合う登場人物たちの様々な願いや想い。壮大な人間ドラマがついに「討入り」で完結します。大望を果たした浪士たちが晴れ晴れとした表情で引揚げる大団円「花水橋引揚げ」までお見逃しなく!

全体には梅玉さんのすっきり由良之助でまとめられているのだけど、加古川本蔵の幸四郎さん(三代まとめてご襲名おめでとうございます)が入るとこってり濃い味になってしまう、というような内容のtwitter投稿を見かけて笑ってしまった。そう、第一部で由良之助を演じておられた幸四郎さんが花道に立った瞬間、歌舞伎にミュージカルが乱入してきたような違和感を感じたのでした。まさにその通り。

そして、討ち入りの場面は、いつもは女形の米吉くんが力弥を演じて斬り合いがあったりするのが、とても嬉しい。花道の楽屋に近い座席だったので、アップで引き上げる凛々しい力弥ちゃんを見られたのもよかった。四十七士勢揃いは圧巻。錦之助の寺岡平右衛門(おかるの兄)が田舎丸出しで目立つ。でも宿願かなって早野勘平のために焼香できてよかったね。

あと、配役には入っていないのだけど、子役がよかった。義平の息子(2歳児?)、高家の茶坊主。

諸般の事情で文蔵師匠の襲名披露興行、寄席には行けなかったので四派から私好みの豪華ゲストが集結する落語会へ。普通の披露興行はベテランの師匠が口上に並ぶのでフォーマルな感じになるけど、この若さでこの面子となればかしこまった口上にはなるまいと踏んだ通り……いや、それ以上にはじけた高座と口上だった。

真田小僧/かな文

文左衞門、いや文蔵師匠の影響を強く受けている上に、さらに現代劇っぽい間合いと台詞回し。何だろう、微妙に落語と演劇の境界線を演劇寄りに行っているような、ふた昔前だったら落語じゃなく一人芝居と分類されるような、演劇的な感覚がある。でも落語観が自由な今だったら、寄席でも落語として受け入れられる気がする。

蝦蟇の油/一之輔

千葉県の中学生の修学旅行は日光だし、遠足は筑波山で、さらに鋸山とマザー牧場って千葉県ネタだけで笑える関東人。そこから筑波山の蝦蟇から取ったという蝦蟇の油の口上。一之輔さんの「蝦蟇の油」は何回か聴いてるけど、この大箱で、なんてゆったり、まるで自分のホームグラウンドのように(笑)口上をやってくれるんだろう。

そして、酔っ払った後の口上のはっちゃけぶりは、たぶん文師のお祝い興行だから通常の3倍増し(汗)。いくつか自分的に受けた中で、正楽師匠の紙切りをぶっこんでくれるのが嬉しい。そして、この落語会が四派による火花散らす爆笑ネタの競演となる、その前振りになったね。

漫談/ロケット団

たぶん寄席の漫才の中で一番好きなコンビ。久しぶりだと思ったのだけど、三浦さんが膝の半月板を骨折して入院していて暫く上がれてなかったらしい。

四文字熟語ネタとか、あぶない北朝鮮ネタとか、好物です。

かぼちゃ屋/談春

そーか、ロケット団からTVドラマ『下町ロケット』で中小企業の経理の殿村さんを演じた談春さんが「ロケット」つながりで出て、同ドラマで殿村と阿部ちゃん演じる主人公に融資を拒否した銀行の貸し付け担当者を演じた昇太さんに繋ぐのか♪

文師のお祝いのせいか、いつもよりも爆笑ネタになるように与太郎をやる春師。

力士の春/昇太

そして『下町ロケット』で貸付を断る小者な銀行員を楽しく演じた昇太師。城好きであちこちに呼ばれているという近況から、来年の大河では今川義元を演じるという案内と宣伝。でも、あまり感情が顔に出ない上に、台詞ほとんどなし……?

ひょっとしたらライブで聴いたのは初めてかも。お祝い気分があっていいですね。

中入

口上

そもそも落語協会代表で仕切りが一之輔さんというところからして、グダグダ。初めて文師と会って初めてのイベントが先代文蔵師のお通夜で、トランプを買いに走らされて、買ったのがハム太郎のトランプセットだという、爆笑噺。というか、口上と司会進行としては、すでにぐだぐだ。大丈夫か、落語協会。

兼好師はNPO法人圓楽一門会として挨拶。

談春師は宗教法人落語立川流として挨拶。何か途中で「宗祖が亡くなった後の宗教法人は楽だぞ」と言っていたのは聞き逃さなかった(笑)。

昇太師は公益法人落語芸術協会の理事として挨拶。一之輔さんからずっとぐだぐだな口上が続き、いちいち文師が突っこみを入れていたのだけど、最後の昇太さんは一応形になる挨拶とお手を拝借。そして、寄席だと本人挨拶はないと思うのだけど、これだけフリーダムな落語会だと本人挨拶も。

宗論/兼好

小三治さんの演じるものはじめ好きなネタなのだけど、テキストに準拠しながら、これだけ笑いが多い『宗論』はなかなか出会えないかも知れない。もうほんと爆笑。すばらしい。

転宅/文蔵

以前より女性の演じ方が色っぽくなったかも。流れで、今回は爆笑系。

真田小僧/かな文

文左衞門、いや文蔵師匠の影響を強く受けている上に、さらに現代劇っぽい間合いと台詞回し。何だろう、微妙に落語と演劇の境界線を演劇寄りに行っているような、ふた昔前だったら落語じゃなく一人芝居と分類されるような、演劇的な感覚がある。でも落語観が自由な今だったら、寄席でも落語として受け入れられる気がする。

蝦蟇の油/一之輔

千葉県の中学生の修学旅行は日光だし、遠足は筑波山で、さらに鋸山とマザー牧場って千葉県ネタだけで笑える関東人。そこから筑波山の蝦蟇から取ったという蝦蟇の油の口上。一之輔さんの「蝦蟇の油」は何回か聴いてるけど、この大箱で、なんてゆったり、まるで自分のホームグラウンドのように(笑)口上をやってくれるんだろう。

そして、酔っ払った後の口上のはっちゃけぶりは、たぶん文師のお祝い興行だから通常の3倍増し(汗)。いくつか自分的に受けた中で、正楽師匠の紙切りをぶっこんでくれるのが嬉しい。そして、この落語会が四派による火花散らす爆笑ネタの競演となる、その前振りになったね。

漫談/ロケット団

たぶん寄席の漫才の中で一番好きなコンビ。久しぶりだと思ったのだけど、三浦さんが膝の半月板を骨折して入院していて暫く上がれてなかったらしい。

四文字熟語ネタとか、あぶない北朝鮮ネタとか、好物です。

かぼちゃ屋/談春

そーか、ロケット団からTVドラマ『下町ロケット』で中小企業の経理の殿村さんを演じた談春さんが「ロケット」つながりで出て、同ドラマで殿村と阿部ちゃん演じる主人公に融資を拒否した銀行の貸し付け担当者を演じた昇太さんに繋ぐのか♪

文師のお祝いのせいか、いつもよりも爆笑ネタになるように与太郎をやる春師。

力士の春/昇太

そして『下町ロケット』で貸付を断る小者な銀行員を楽しく演じた昇太師。城好きであちこちに呼ばれているという近況から、来年の大河では今川義元を演じるという案内と宣伝。でも、あまり感情が顔に出ない上に、台詞ほとんどなし……?

ひょっとしたらライブで聴いたのは初めてかも。お祝い気分があっていいですね。

中入

口上

そもそも落語協会代表で仕切りが一之輔さんというところからして、グダグダ。初めて文師と会って初めてのイベントが先代文蔵師のお通夜で、トランプを買いに走らされて、買ったのがハム太郎のトランプセットだという、爆笑噺。というか、口上と司会進行としては、すでにぐだぐだ。大丈夫か、落語協会。

兼好師はNPO法人圓楽一門会として挨拶。

談春師は宗教法人落語立川流として挨拶。何か途中で「宗祖が亡くなった後の宗教法人は楽だぞ」と言っていたのは聞き逃さなかった(笑)。

昇太師は公益法人落語芸術協会の理事として挨拶。一之輔さんからずっとぐだぐだな口上が続き、いちいち文師が突っこみを入れていたのだけど、最後の昇太さんは一応形になる挨拶とお手を拝借。そして、寄席だと本人挨拶はないと思うのだけど、これだけフリーダムな落語会だと本人挨拶も。

宗論/兼好

小三治さんの演じるものはじめ好きなネタなのだけど、テキストに準拠しながら、これだけ笑いが多い『宗論』はなかなか出会えないかも知れない。もうほんと爆笑。すばらしい。

転宅/文蔵

以前より女性の演じ方が色っぽくなったかも。流れで、今回は爆笑系。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(03/25)

(03/24)

(02/03)

(12/20)

(08/11)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚