新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

台風27号28号の進路がだいぶ東南にずれてくれて日本列島直撃を免れ、安堵しました。とはいえ風雨のピークはこれから午前中いっぱいですので、気をつけて過ごしましょう。

福島

会津・北塩原大使を委嘱 東京農大客員教授榎本さん

「二本松の菊人形」開幕 “八重の桜”などテーマ

東京

江戸東京博物館(両国)で企画展「幕末の江戸城大奥」 開催 -会期:2013年10月29日(火)~12月8日(日)

京都

幕末の勤王十七烈士しのぶ 大山崎・離宮八幡宮

宮崎

特別展:「幕末維新」実像伝える 国重文含む65点展示−−都城・島津伝承館 /宮崎

コラム

『八重の桜』新島八重以外にも多数 幕末のスーパー女性たち

福島

会津・北塩原大使を委嘱 東京農大客員教授榎本さん

北塩原村は村の歴史などの魅力を発信する「会津・北塩原大使」に東京農大客員教授の榎本隆充(たかみつ)さん(78)=東京都=を委嘱した。同大使の委嘱は初めて。旧会津・米沢街道などの歴史を広くPRしてもらい、東京電力福島第一原発事故の風評に苦しむ観光業の活性化につなげる。

榎本さんは戊辰戦争で旧幕府軍の中心として戦い、東京農大を創設した榎本武揚(たけあき)のひ孫。幕末などの歴史に造詣が深く、歴史作家として多くの著書がある。大学、自治体、研究会などの講師を務める。

小椋敏一村長が知人を通して榎本さんと知り合った。会津地方が舞台となった戊辰戦争に詳しいことから大使就任を依頼した。

委嘱状交付式は24日、村役場で行われ、小椋村長が手渡した。榎本さんは「曽祖父は戊辰戦争で会津のために尽くした。自分も北塩原の知られていない歴史資源を掘り起こし、観光客を呼び込みたい」と語った。農業についても、同大から教授を派遣して栽培・販売方法を指導するなどの構想を明かした。

小椋村長は「観光、農業両面で指導を願いたい。会津若松、米沢両市を含めた広域的な魅力発信に努める」と意欲を述べた。

「二本松の菊人形」開幕 “八重の桜”などテーマ

二本松市の秋の風物詩の一つ、第59回「二本松の菊人形」は12日、同市の霞ケ城公園で開幕した。初日から大勢の観光客らが訪れ、日本最大級の菊の祭典を楽しんでいる。11月17日まで。

二本松菊栄会の主催。「八重と二本松少年隊」と題し、大河ドラマ「八重の桜」と戊辰戦争に散った二本松少年隊をテーマにした「荒城の月」や「ハンサムウーマン」「大壇口の戦い」など8場面で菊人形を展示した。約1100輪の千輪咲きなどを合わせて約3万株の菊が会場を彩っている。同市物産展と霞ケ城公園紅葉まつりも同時開催されているほか、週末には多彩なイベントを繰り広げる。入場料は震災後無料としていたが、今年は大人500円に設定した。高校生以下と18歳未満は無料。時間は午前9時から午後4時まで。

東京

江戸東京博物館(両国)で企画展「幕末の江戸城大奥」 開催 -会期:2013年10月29日(火)~12月8日(日)

江戸東京博物館では、10月29日から12月8日まで、企画展「幕末の江戸城大奥」を開催。江戸城大奥について、公益財団法人徳川記念財団が所蔵する御台所や将軍生母に関する資料を中心に展示し、彼女たちの暮らしの実像を解き明かします。また、男役人、留守居にも注目し、江戸城大奥の運営についてもひもときます。

東京都江戸東京博物館(東京・両国)では、2013年10月29日(火)から12月8日(日)まで、企画展「幕末の江戸城大奥」を開催いたします。

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/newtest////exhibition/project/2013/10/index.html

江戸城本丸御殿は、幕政の中心である表と、将軍やその家族たちが生活する場である奥とに分けられます。このうち奥空間の最奥に位置するのが大奥であり、その基礎が確立したのは、6代将軍徳川家宣の頃とされています。大奥は、将軍の正室である御台所(みだいどころ)とともに世子を養育して家の存続をはかるという役割をもち、また御台所や将軍生母たちが日常生活をおくる場でもありました。

本展では、この幕末まで存続した江戸城大奥について、公益財団法人徳川記念財団が所蔵する御台所や将軍生母に関する資料を中心に展示し、宮家や公家、武家など様々な身分を出自とした彼女たちの暮らしの実像を解き明かします。また、大奥の取締りをつかさどった男役人、留守居(るすい)にも注目し、華やかな江戸城大奥の運営についてもひもときます。

【みどころ】

■第1章 将軍と大奥

幕末頃の江戸城大奥といえば、13代将軍徳川家定の御台所である天璋院(篤姫)や14代将軍徳川家茂の御台所である静寛院宮(和宮)がよく知られていて、ゆかりの品も多く残されていますが、その他の御台所や将軍生母たちも生活を営み、様々な所用品を残しました。

本章では、天璋院や静寛院宮に加え、旗本跡部正賢の娘に生まれ12代将軍家慶の側室となり13代将軍家定の生母となった本寿院と、紀州藩士松平晋の娘に生まれ紀州藩主徳川斉順の側室となり14代将軍家茂の生母となった実成院など、これまであまり知られてこなかった御台所や将軍生母の存在、その所用の品々をとりあげ、幕末という時代に江戸城大奥で暮らした女性たちの姿を紹介します。

■第2章 さまざまな風儀

御台所たちは、宮家や公家、武家など様々な身分を出自としていました。このため、江戸城大奥における彼女たちの生活は、多彩な〝風儀〟から成り立っていました。例えば、徳川将軍家は3代将軍徳川家光以降、宮家や五摂家出身の女性から御台所を迎えるのが慣例で、江戸城大奥の生活には自ずと上方の影響がみられます。

本章では薩摩藩島津家に生まれ御台所となった天璋院(篤姫)と、皇女に生まれ御台所となった静寛院宮(和宮)が所用した衣裳や身の回りの調度類などから、幕末の江戸城大奥における生活にまつわる風儀の実相について考えます。

■第3章 江戸城大奥と留守居

江戸城大奥は、御台所や将軍生母に仕えていた奥女中など、女性によってのみ運営されていたわけではありません。広敷役人と呼ばれる男役人たちもその運営に大きく関わっており、中でも広敷役人を取り仕切っていた留守居という役職はとくに重要で、大奥の年中行事には留守居が大奥に赴いて役目を果たすことで、成り立つものもありました。

本章では、留守居という大奥の運営を掌った男役人の職務に注目し、華やかな江戸城大奥の運営について、その仕組みを紹介します。

■■展覧会概要■■

【会期】

2013年10月29日(火)~平成25年12月8日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時30分(土曜日は午後7時30分まで)

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、11月4日は開館、翌5日が休館)

※会期中一部展示替えあり

【会場】

東京都江戸東京博物館 5階常設展示室内 第2企画展示室

JR総武線「両国駅」西口より徒歩3分/都営地下鉄大江戸線「両国駅」A4出口より徒歩1分

都バス 錦27・両28・門33・墨38系統「都営両国駅前」下車徒歩3分

【観覧料】

一般 600円(団体480円)

大学・専門学校生 480円(団体380円)

中学生(都外)・高校生・65歳以上 300円(団体240円)

中学生(都内在学または在住)・小学生・未就学児童 無料

※常設展観覧料でご覧になれます。

※( )内は20人以上の団体料金。消費税込。

※毎月第3水曜日(シルバーデー)は、65歳以上の方は常設展観覧料が無料

(年齢を証明できるものを持参ください)

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、

その付き添い

の方(2名まで)は、常設展観覧料が無料です。

【問い合わせ】

03-3626-9974(代表)

【主催】

東京都、東京都江戸東京博物館、公益財団法人徳川記念財団

【関連イベント・その他】

■ミュージアムトーク ※申込不要

【日時】11月1日(金)・8日(金)・15日(金)・22日(金) 午後4時から30分程度

【集合場所】5階常設展示室日本橋下 (展覧会担当者による展示解説です。)

■えどはくカルチャー ※要事前申込、有料。

詳細URL:http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/event/culture/

11月20日(水) 午後2時~午後3時30分 「江戸城大奥と留守居」(11月1日申込〆切)

【講師】野本禎司(公益財団法人徳川記念財団専任研究員)

【定員】200名

【受講料】1,000円

企業名:東京都江戸東京博物館

連絡先:Tel:03-3626-9974

サイト:http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

京都

幕末の勤王十七烈士しのぶ 大山崎・離宮八幡宮

幕末の勤王志士をしのぶ「天王山十七烈士招魂祭」が21日、京都府大山崎町大山崎の離宮八幡宮であった。子孫や町民でつくる奉賛会会員ら約30人が参列した。

「禁門の変」(1864年)で、福岡県久留米市にある水天宮の宮司だった真木和泉守ら17人は、長州勢として幕府軍と戦った。敗れた後、天王山で自決した。

招魂祭は、天王山十七烈士奉賛会が主催して毎年、命日の3カ月後にあたるこの日に営んでいる。祝詞の読み上げや和泉守の辞世の句と同志に贈った詩の朗詠などがあり、和泉守の子孫や水天宮の関係者らが玉串をささげていった。

奉賛会の栢野治夫会長は「来年は和泉守たちの殉職から150年を迎える。記念碑を建てたい」と話した。

宮崎

特別展:「幕末維新」実像伝える 国重文含む65点展示−−都城・島津伝承館 /宮崎

特別展「幕末維新 近代国家への飛躍」が都城市早鈴町、都城島津伝承館で開かれている。書簡や絵図などの資料を通じて、幕末維新期の都城島津家や薩摩藩の活躍、動乱期の実像を伝える。11月24日まで。

展示品は、彦根城博物館(滋賀県彦根市)など所蔵の国指定重要文化財7点を含む65点。大老・井伊直弼の暗殺を描いた「桜田事変絵巻」や勝海舟の日記、大久保利通の書簡のほか、戊辰(ぼしん)戦争で戦死した薩摩藩士を追悼する西郷隆盛直筆の「東征戦亡碑下書」が九州初公開される。

また、幕藩体制を揺るがす発端となった黒船来航に関する重文で、米国大統領の親書授受を描いた「ペリー浦賀来航図」は、11月6日から展示する。

観覧料は▽大人300円▽高大生250円▽中学生200円▽小学生150円。【重春次男】

コラム

『八重の桜』新島八重以外にも多数 幕末のスーパー女性たち

“幕末のジャンヌ・ダルク”と言われ、スペンサー銃と刀を片手に奮戦していた新島八重。綾瀬はるか主演で、NHK大河ドラマにもなってしまうほどの大人物だけど、幕末を駆け抜けた女傑は彼女以外にもたくさんいるんです!

まずは、村山たか(1809~1876)。大老・井伊直弼の愛人にして、安政の大獄の際には、芸妓の経歴を活かし倒幕派の情報を引き出す女性工作員として暗躍。53歳のとき、井伊が暗殺される桜田門外の変が起こるや、加担の罪で三条河原に三日三晩“生きさらし”に! 辛酸を知り尽くし、その後出家するという壮絶な人生を歩んでいる。

次に大浦慶(1828~1884)。日本茶輸出貿易の先駆者であり、楠本イネ、道永栄と並ぶ「長崎三女傑」の一人にして、儲けた金で龍馬率いる亀山社中の世話をしていたゴッドマザー! 維新後は詐欺被害に遭い三千両(約3億円相当)の借金を抱えてしまうものの、死ぬまでに完全返済したというから驚き!

高場乱(1831~1891)もすごい人物。医者である厳格な父に男子として育てられ、10歳で福岡藩から正式に元服を男性として受理されるや、15歳で帯刀! ベルばらもビックリ、“幕末のアンドレ”と呼びたくなる男装の麗人だ。

私塾「興志塾」(通称「人参畑塾」)を創設すると、乱暴者ばかりが集まり、塾はいつしか梁山泊と揶揄され、本人も「人参畑の女傑」の二つ名を頂戴することに。虚弱対質であったため表舞台に名を轟かすことはなかったが、思想の影響力は吉田松陰レベルだったとも。

最後に、文系路線で杉本鉞子(1873~1950・すぎもとえつこ)をご紹介。明治生まれではあるけど、育った長岡は江戸から遠く近代化からは程遠かった。それゆえ、鉞子は武家の娘として厳格に育てられたそう。結婚を機に渡米し、自身の経験を綴った「武士(さむらい)の娘」を発表すると、なんと9ヵ国語に翻訳されるほどの大人気作品に! 日本人初の米国におけるベストセラー作家であり、その後、コロンビア大学の講師にまでなってしまった武家の娘。朝ドラでもいけそうな波乱万丈人生です。

と、まぁ、探せばまだまだいる八重に負けないスーパーレディたち。次なる大河モチーフの栄冠は、誰の手に!?

北海道

五稜郭 来年築造150年 通年でイベント展開

栃木

黒羽藩 農兵隊遺族への見舞状発見 栃木・那須歴史探訪館

佐賀

戊辰戦争の佐賀藩士慰霊 県幹部も参加へ

ブックレビュー

時代小説で読む!北海道の幕末・維新

エンターテインメント

大人気タイトル「薄桜鬼」、ミュージカル第3弾は土方歳三篇、新撰組のキャラクターは不滅(1/2)

ツンデレ鬼副長に胸キュン! ミュージカル『薄桜鬼』土方歳三 篇レポート

五稜郭 来年築造150年 通年でイベント展開

函館のシンボルともえいえる特別史跡「五稜郭」が来年、完成から150年を迎えるのに合わせ、五稜郭地区のまちづくり団体などが「築造150年祭」の開催に向けて準備を始めた。1年がかりで多彩なイベントを繰り広げ、地域を盛り上げていく考えだ。準備会の小笠原勇人代表は「来年は新幹線開業イヤーの前年でもあり、全国に函館、五稜郭をアピールしていく」と意気込んでいる。私もてこ入れ応援したいですが、函館の観光キャラクターはもう十分ではないかという気が……(^_^;)。

五稜郭は蝦夷地の防備強化を図るため、蘭学者の武田斐三郎がヨーロッパの城塞をモデルに設計。1857年から7年の歳月をかけ、64年に完成させた。星形の西洋式城郭は、箱館戦争の舞台にもなった。初代の五稜郭タワーは築造100年の記念に建設された。

実行委の中心となるのが、同地区のまちづくり団体「新都心五稜郭協議会」。今後、市内の各団体に参加を呼び掛けていく。来月14日に実行委の設立総会を開き、イベントの概要などを発表するという。

実行委発足に先立って準備会は11日、150年祭のシンボルマークとキャラクターの一般公募を開始した。ともに五稜郭のイメージにふさわしいもので、準備会は「キャラクターは150年祭終了後も五稜郭地区のイベントなどで活用していきたい。独創的なアイデアで応募してほしい」としている。

採用者にはそれぞれ賞金10万円が贈られる。応募は1人3点までで、締め切りは31日。設立総会の場で決定したシンボルマークとキャラクターを発表する。

小笠原代表は「新幹線開業を控え、函館が注目される時期。1年をかけて五稜郭を発信し、観光客誘致や地域活性化に弾みをつけたい」とした。

応募の問い合わせは準備会(五稜郭タワー内、電話0138・51・4785、午前9時~午後6時)へ。

栃木

黒羽藩 農兵隊遺族への見舞状発見 栃木・那須歴史探訪館

■8日から企画展で公開

戊辰戦争(1868~69年)で戦死した農兵隊の遺族に黒羽藩が送った見舞状が那須町の民家で発見された。同藩は戊辰戦争で新政府軍に付き、会津藩との戦いなどで功績を挙げた。見舞状については、戊辰戦争に従軍した黒羽藩士の史料に記されているが、実物が確認されたのは初めて。(伊沢利幸)

◇

見舞状は、那須歴史探訪館(那須町芦野)で開かれる企画展「戊辰戦争と那須町」(8日~11月24日)で初公開される。

黒羽藩は戊辰戦争で領内の農民らから兵を募り、農兵隊を組織、新政府軍として会津などを転戦した。那須町の一部は幕末まで同藩の領地で、多くの農民らが隊に参加。見舞状は戦死した兵の父親に宛て、見舞金を送り、名字を許すことなどが記されている。

農兵隊は幕末、強力に軍制改革を推し進めた15代藩主の大関増裕(ますひろ)(1837~67年)が編制。藩士が記録した史料などによると、1866(慶応2)年から16歳以上50歳以下を対象に兵を募った。約300人が参加し、洋式銃の扱い方などを訓練。藩は領内各地に練兵場を設置し、那須町内には峰岸、逃室(にがしむろ)、松子(まつご)の3カ所に設けられた。

今回、確認された見舞状は、同町寺子乙の小羽入(こばにゅう)地区の民家で保管されていた。この家から農兵隊に参加、23歳で戦死した源太郎の父、善八に対し、1870(明治3)年に黒羽藩から送られた。源太郎の労に報い、50両を送るとともに同家に名字を許すことなどがつづられ、同藩民政局の印が押されている。

同家から今年7月、那須歴史探訪館に連絡があり、同館が調査。当時の見舞状と確認した。同館は「黒羽藩が戊辰戦争で戦った武士以外の農兵隊にも手厚く報いたことが分かる。極めて貴重な史料」としている。

企画展では黒羽藩を主力とした新政府軍と会津藩などの旧幕府軍が激突し、戊辰戦争での町内唯一の戦場となった小谷村の民家(同町池田)に残っていた弾痕の柱の一部や黒羽藩の焼き印が入ったゲベール銃など貴重な資料44点が公開される。問い合わせは同館(電)0287・74・7007。

◇

【用語解説】黒羽(くろばね)藩

黒羽(大田原市前田)に藩庁(黒羽城)を置いた1万8千石の藩。那須郡、芳賀郡のそれぞれ一部を領有。藩主の大関氏は、かつて那須氏の重臣で那須七騎の一人。外様の小藩ながら15代藩主・増裕は海軍奉行など幕府要職を歴任。跡を継いだ16代・増勤(ますとし)は戊辰戦争で戦功を挙げた。明治4年、廃藩置県で廃止。

佐賀

戊辰戦争の佐賀藩士慰霊 県幹部も参加へ

戊辰戦争(1868年)で秋田藩の援軍として命を落とした佐賀藩士を慰霊するための20日の現地での慰霊祭に、これまで毎年参加していた武雄市民に加え、県幹部が初めて参加する。佐賀藩士の慰霊碑がある秋田市新屋に「葉隠墓苑」ができて、今年は25周年。武雄市民の有志は「戊辰戦争に参加したのは佐賀藩全体。本来の姿に近づきつつある」と喜んでいる。

戊辰戦争では、新政府軍側につき、東北で孤立した秋田藩を救うために多くの佐賀藩士が出征。武雄領からは兵士約千人が出兵し、秋田城下を焦土になる寸前で守った。佐賀藩の戦没者は54人(武雄の犠牲者は14人)で、葉隠墓苑の石碑には54人の名前が刻まれ、秋田市民の手で毎年慰霊祭が営まれている。

今年の慰霊祭には武雄市民の有志5人に加え、佐賀県首都圏営業本部の宮崎珠樹本部長が初めて参加する。

同営業本部と秋田県東京事務所とが、このほど職員同士で交流会をした際に、葉隠墓苑と慰霊祭の話が出たという。宮崎本部長が武雄側に打診し、参加を申し出た。県は福島県会津若松市で毎年、官軍側の西軍(新政府軍)墓地での慰霊祭に、「薩長土肥」のかかわりから参加しているという。

宮崎本部長は「戊辰戦争の爪痕は東北にたくさんある。佐賀の人がまつられているのなら、秋田の人たちの真心に応え、感謝の気持ちを伝えたい」と話す。武雄から参加する花田晴年さん(66)は「県が参加することで、慰霊が佐賀県全体に広がる。いつの日か、佐賀県民墓参団という形でお墓参りが実現できれば」と期待している。

ブックレビュー

時代小説で読む!北海道の幕末・維新

■時代小説で読む!北海道の幕末・維新 歴史を愉しむブックガイド先日、函館旅行で入手しました。当地で入手したために、蝦夷に関わりのある作家たちに思い入れをもって読みました。

鷲田小彌太《著》

■多彩な作品、歴史伝える

本州に比べれば北海道に時代(歴史)小説は少ない。だが、幕末・維新期に目を向けると、実は多彩な作品がいくつもある。北海道出身作家を中心に、そんな幕末北海道を舞台とする小説の魅力を紹介した異色の時代小説ガイドである。

敗者と勝者、北辺の防備とアイヌ、箱舘戦争・異聞などのテーマごとに、30人余の作家の作品の概略と読みどころを歴史的背景の解説も交えて紹介している。

厚田村に落ち延びた祖父をモデルにした子母澤寛の「蝦夷物語」や、明治期北海道の風物を活写した三遊亭円朝「椿説蝦夷訛(ちんせつえぞなまり)」、開拓団の“武士魂”を描いた本庄陸男「石狩川」など古典ともいえる作品から、原田康子や三浦綾子ら著名作家の作品、そして、佐々木譲「武揚伝」や蜂谷涼「へび女房」など現代の北海道の作家まで実に幅広い。

リアリティーある吉村昭「間宮林蔵」と異形の性格の林蔵をハードボイルドに描いた北方謙三「林蔵の貌(かお)」の比較などからも、歴史・人物を多様な角度から読み解くことの面白さや大切さが伝わってくる。

時代小説は歴史の豊穣(ほうじょう)さを味わわせてくれる、と著者は書く。読書と歴史センスがいかに心を豊かにするか――その「効用」を説いた指南書でもある。

(亜璃西社・1680円)

エンターテインメント

大人気タイトル「薄桜鬼」、ミュージカル第3弾は土方歳三篇、新撰組のキャラクターは不滅(1/2)

高浩美の先日、カラオケショップで番宣のビデオが流れてました。

アニメ×ステージ&ミュージカル談義

[取材・構成: 高浩美]

■ 公演前のイベントでファンもキャストもテンションアップ

オトメイトの人気ゲーム『薄桜鬼~新撰組奇譚~』が発表されたのは2008年のことだった。それから様々なシリーズが登場、メデイアミックスも盛んで、テレビアニメはもちろん、劇場アニメ、OVA、カフェ、居酒屋メニュー、ツアー、そしてミュージカルと多彩に展開しているのは周知の通り。

現在、ゲームの累計販売数は70万以上だそう。来年、『劇場版 薄桜鬼 第2章 士魂蒼穹』も公開が決定している。現在、「カラオケの鉄人」歌舞伎町店ではミュージカル『薄桜鬼』の歌が唄える特別ルームがあるそう。

今回のミュージカル化は第3弾、土方歳三篇となるが、公演に先駆けて板橋文化会館にてファンに向けてのイベントが9月23日に開催された。トークでは稽古中のエピソード等を披露、ファンにとっては楽しい内容でハイタッチ会もあり、会場は大いに盛り上がった。

公演前のイベントはファンがキャストと触れ合う数少ない機会である。ミュージカルを観る前から盛り上がれる、という趣向で、公演自体もさらに楽しく鑑賞出来ること、請け合いである。さらにキャスト達もファンと触れ合うことによってテンションも上がるので、公演のパーフォーマンスにもさらに力が入りやすくなる。いずれにせよ、イベントは公演にとってプラスに作用、今後もこういったことは継続して欲しい。

現在、オトメイトの他のタイトルも次々と舞台化されており、オトメイトファンの嬉しい悲鳴が聞こえてくるようである。もともと演劇を支えている観客は女性が大半を占めている。女性向きのゲームの舞台化は日本の演劇界の活性化につながるであろう。

■ 座長としての貫禄十分、矢崎広演じる土方歳三は当たり役

時代劇でおなじみの土方歳三、新選組の副組長として辣腕をふるったとされ“鬼の副長”と呼ばれるようになる。また有名な池田屋事件では直ぐに突入せずにまず周囲を固め、新選組の手柄にするために後から駆けつけた会津藩や桑名藩の兵を池田屋に入れなかったというエピソードがある。なかなかの策士で組を大切にする姿勢が伺える。テレビや映画、芝居では不動の人気のキャラクターである。

『薄桜鬼』でも副組長というポジション、そして組のために行動する、というのは変わらない。史実に大胆なフィクションが入り交じる、そこが『薄桜鬼』の面白さである。

オープニングは和太鼓が鳴り響き、ミュージカル『薄桜鬼』の真骨頂である殺陣から始まる。流行りのコリオを取り入れたダンス×殺陣はこのシリーズの“お約束”、出演者のキメポーズも確かで見ていて気持ちよい。土方歳三演じるは3度目になる矢崎広。安定した演技でキャラクターを確かなものにしていた。

風間千景(鈴木勝吾)と相見え、戦う場面は美しくも激しく、まさに『薄桜鬼』そのもの。シンプルな舞台セットだが、回り舞台になっており、場面を効果的にダイナミックかつ立体的に見せる。細かいセットを作らないので、かえって想像力を膨らませることが出来る。カンパニーの面々も役にこなれており、芝居に安定感がある。千鶴役の菊地美香は可愛らしくもいじらしい。佐橋俊彦は場面毎にメリハリのある楽曲を提供、ストーリーに色彩を添えていた。完全新作、ファンにとっては必見の舞台となっている。

囲み会見では千景役の鈴木勝吾と千鶴役の菊地美香が土方歳三演じる矢崎広を「座長として頼もしい」と評していたが、座長としても“副長”としても貫禄もあり、引き続き、土方歳三を持ち役として欲しい。

幕末の誰もが知っているキャラクターをこれだけ独創的に大胆に脚色している『薄桜鬼』、ゲームから2.5次元の世界への移行も、スムーズにミュージカル化に成功している。ミュージカル『薄桜鬼』シリーズ、来年もきっと新しいシリーズで継続しつづけることだろう。

ミュージカル『薄桜鬼』 土方歳三篇

日本青年館大ホール

10月2日~11日

“薄ミュLIVE”決定

2014年1月4日~5日 日本青年館大ホール

ミュージカル『薄桜鬼』土方歳三篇

2014年1月4日DVD発売決定

http://www.maql.co.jp/special/m-hakuoki/

ツンデレ鬼副長に胸キュン! ミュージカル『薄桜鬼』土方歳三 篇レポート

「新選組」と「恋愛」のコラボレーションで累計70万部を超えるヒットとなった恋愛アドベンチャーゲーム『薄桜鬼』を原作とした人気ミュージカルのシリーズ第3弾となるミュージカル『薄桜鬼』土方歳三 篇が10月2日(水)に開幕。初回上演前には報道陣を招いてのゲネプロが行われた。白熱の舞台の魅力をレポート!「ツンデレ」なのですね、確かに。

「ウレぴあ総研」でこの記事の完全版を見る【動画・画像付き】

新選組および幕末の史実をベースにしつつも巧みに脚色を加え、鬼と呼ばれる一族の者たちとの戦い、および尊王・佐幕が入り乱れる京の騒乱、戊辰戦争を軸に新選組が歴史の渦に飲みこまれていくさまを描いた本シリーズ。第1弾では三番組組長の左利きの居合の達人・斎藤一を、第2弾では天才剣士・沖田総司を主人公としてきたが、今回の第3弾では満を持して、新選組の“鬼の副長”の異名をとった人気キャラクター土方歳三が主人公に! ヒロイン・雪村千鶴が故あって新選組で土方の小姓となって以降の鳥羽伏見に会津、蝦夷にいたるまでの戦い、2人の切なくも美しい恋模様を歌と激しいアクションと共に描き出す。

土方を演じるのは「斎藤 一 篇」「沖田総司 篇」に続いて矢崎 広。衣裳やメイク、小道具などのビジュアルも本作の大きな見どころだが、新選組には欠かすことのできない浅葱色(水色)に袖をヤマ形に染め抜いたおなじみの羽織姿はもちろん、戊辰戦争以降は、黒い洋式の洋装姿で数多くの戦に参戦している。和装、洋装、いずれも甲乙つけがたいカッコよさで女性ファンの胸を打つこと間違いなしの男っぷりである。

そしてもうひとつ、本作で欠かすことの出来ないアイテムと言えば、千鶴の父親・雪村綱道が開発した、超人的な身体能力と治癒能力を引き出す変若水(おちみず)。土方もまた、劇中で変若水を飲んで“羅刹(らせつ)”と化すが、その副作用としてそれまでの美しい黒髪から、妖しさを漂わせる白髪に変身を遂げることに。特に物語終盤、白髪を振り乱しながら剣をふるう姿は圧巻の美しさである。

土方のみならず、沖田(廣瀬大介)に斎藤(松田 凌)、永倉新八(宮﨑秋人)に藤堂平助(池田純矢)、山南敬助(味方良介)、原田佐之助(小野健斗)、山崎 烝(河原田巧也)に新選組局長にして盟友・近藤 勇(井俣太良)ら新選組の仲間たちも充実のひとこと。キャストのほとんどが第一作からの続投組だけあって、激しい立ち回りやダンス、本シリーズを象徴する楽曲「ヤイサ!ヤイサ!ヤイサ!」などのシーンでもすっかり息の合った様子で同胞の空気を醸し出している。前作、前々作を見ているファンには嬉しい、シリーズのつながりを示す描写も散りばめられているのでこちらも要チェック。

そして土方の前に常に立ちはだかる宿敵の鬼・風間千景を『斎藤 一 篇』『沖田総司 篇』に続き鈴木勝吾が演じており、幾度となく土方や隊士たちと刃を交える。土方を倒すことのみに執心し、やがて一族から離れ、狂気すら帯びていくさまは敵ながらも胸キュン必至!? 特にクライマックス、『薄桜鬼』というタイトルにふさわしく、桜の花びらが舞い散る中での土方との最後の一騎打ちはシリーズ屈指の名シーンに仕上がっている。

それ以外にも華麗な剣の舞が満載! いずれの面々もセリフや歌を乱すことなく激しいアクションを見事にこなしており見応えたっぷりの重厚なステージとなっている。土方は戊辰戦争の最後の最後、蝦夷地・箱館の戦いまで従軍しており、当然ながら一人、また一人と散っていく隊士たちの死を最後まで見届けた存在でもある。苦楽を共にした大切な仲間との今生の別れも美しさを伴う切ないシーンに仕上がっており必見だ。

そして、何よりファンが気になるのはクールな土方と千鶴の恋模様。鬼の副長とその小姓という立場ながらも、長きにわたる戦いを共にする中でその心の距離には徐々に変化が――。時に立場を超えて思いを訴える千鶴の言葉が冷徹な土方の心をも揺り動かしてゆく。千鶴役の菊地美香は「素直に正直に――真っ直ぐ演じていきたい」と語る。守ってやらなくてはと思わせる無垢なさまと、逆に彼女こそが土方を守っているのでは? と思わせるような芯の強さを併せ持っており、鬼の副長と互角に渡り合わねばならない今回の千鶴役にぴったりと言える。京都から江戸、会津、仙台を経て最北の地へと渡る2人のツンデレ(?)な恋の行方からも目が離せない。

武士を夢見て新選組を作り上げ、幕末の戦乱を踊り狂った男が辿り着いた先は――。

ミュージカル「『薄桜鬼』」土方歳三 篇は日本青年館 大ホールにて10月11日(金)最終日。

考えてみたら、当ブログは2003年12月から営業してまして(バックデートした記事もあるので、実際には2004年1月に開始)、今年の12月で満10年になるんです。わーお、続いているもんですねぇ。

北海道

小樽市総合博物館運河館で企画展「幕末小樽のアイヌ社会」-貴重な資料を展示 /北海道

福島

山口・萩から「白虎隊」供養 会津に自刃の図を持参し初

墓参りし白虎隊士の冥福祈る 山口・萩市の町内会 「自刃の図」持参

白虎隊士思い、りりしく剣舞 若松で墓前秋季祭典

白虎隊士の霊慰める 墓前祭で剣舞披露

3年ぶり白虎隊ウオーク 若松で隊士の足跡探る

“八重”たちに大声援 会津まつり「藩公行列」620人堂々と

栃木

黒羽藩 農兵隊遺族への見舞状発見 栃木・那須歴史探訪館

静岡

韮山反射炉で坦庵の業績体験

韮山反射炉 世界文化遺産に推薦

香川

瀬戸内芸術祭、秋会期始まる 来場100万人超見込む

鹿児島

「平和の薩長同盟を」 薩摩観光維新隊、下関で鹿児島をPR

北海道

小樽市総合博物館運河館で企画展「幕末小樽のアイヌ社会」-貴重な資料を展示 /北海道

小樽市総合博物館運河館(小樽市色内2)第1展示室で10月5日、「小さな企画展 幕末小樽のアイヌ社会」が始まった。(小樽経済新聞)

【画像】 小樽市総合博物館運河館の外観

江戸時代後期の高島・忍路を中心とした地域に住むアイヌの人々に関する資料を紹介する同展。アイヌの人々の生活文化をうかがい知ることができる服飾品や和人(本州以南に住む人々。アイヌの人々と区別するために使われる呼び方)との交易の様子を伝える文献を紹介する。

同館運河館は1893(明治26)年に建てられた「旧小樽倉庫」の一部を利用して開館。同市の歴史を伝える第1展示室と同市の自然の多様性を標本や写真、ジオラマなどで表現する第2展示室で構成される。同館に所蔵されている資料は10万点以上に上り、中でも2万点に達する古写真コレクションは、デジタルデータ化され、館内の備え付けパソコンで検索・閲覧することができる。

開館時間は9時30分~17時。入館料は、大人=300円、小人(中学生以下)無料ほか。12月6日まで。

福島

山口・萩から「白虎隊」供養 会津に自刃の図を持参し初

山口県萩市唐樋(からひ)町の町内会役員らは3日、会津若松市の飯盛山にある白虎隊士の墓を訪ね、花を手向けた。会津と長州は戊辰戦争で戦った間柄だが、唐樋町の地蔵堂には白虎隊の自刃の図が掲げられており、町内会役員らが初めて会津にその自刃の図を持参し、白虎隊士を供養した。

地蔵堂は萩市の中心部にあり、自刃の図は1939(昭和14)年から掲げられているという。自刃の図が萩市にあった理由は定かではないが、毎年秋分の日には地元の地蔵講が中心となって慰霊祭を行っている。

唐樋町内会の塩飽(しわく)利直会長によると、かねてから町内会として自刃図を会津に持参し、白虎隊を供養したい―と願っていたという。

念願かない、萩市から9人が来県。自刃図を白虎隊士の墓前に供え、手を合わせた。また、萩市出身の吉田松陰が会津を訪れた際の足跡をたどったほか、「会津と萩との友好を考える会」の滝沢洋之さんらと交流を図った。塩飽会長は「会津の方々が白虎隊士をしっかりとまつっていることが素晴らしい。これからも自刃図を守る。会津と積極的に交流したい」と話した。

墓参りし白虎隊士の冥福祈る 山口・萩市の町内会 「自刃の図」持参

山口県萩市の唐樋町町内会の会員は3日、福島県会津若松市の飯盛山を訪れ、地元の地蔵堂に奉納されている「白虎隊自刃の図」を持参し、隊士の墓前に手を合わせた。

萩市と会津若松市は戊辰戦争で長州藩、会津藩として戦った間柄。塩飽利直会長らによると、奉納された理由は明らかではないが、若くして命を落とした隊士を悼む人が、地蔵堂に奉納したと伝えられているという。地蔵堂では毎年9月、白虎隊士の慰霊祭を行っている。

塩飽会長ら9人が訪れた。墓前に線香を手向け、隊士の冥福を祈った。

一行は、長州藩士の吉田松陰が通った会津坂下町の束松峠など、松陰ゆかりの地も訪れた。

白虎隊士思い、りりしく剣舞 若松で墓前秋季祭典

会津弔霊義会(芳賀公平理事長)は24日、会津若松市の飯盛山で白虎隊士墓前秋季祭典を行い、戊辰戦争で散った少年たちの霊を慰めた。

弔霊義会、同市関係者、白虎隊士の遺族らが参列。芳賀理事長が「会津の少年たちは武士として学ぶ前に人間として学んだ。人間としての基本を尊ぶ会津武士の精神を継承していく」と祭文を読み上げた後、関係者が玉串をささげた。

会津高剣舞委員会が剣舞を奉納。生徒たちのりりしい表情と動きに多くの観客が見入った。

白虎隊士の霊慰める 墓前祭で剣舞披露

戊辰戦争で自刃した白虎隊士ら少年武士の霊を慰める墓前秋季祭典は24日、福島県会津若松市の飯盛山で行われた。

会津弔霊義会の主催で、毎年春と秋の2回催している。関係者約200人が参列した。

芳賀公平理事長が祭文を読み上げ、参列者が玉串をささげた。

会津吟詠会の吟奉納に続き、会津高剣舞委員会の生徒が剣舞を披露した。

会場には市民や観光客も詰め掛け、息の合った舞に見入っていた。

3年ぶり白虎隊ウオーク 若松で隊士の足跡探る

戊辰戦争で西軍に追われた白虎隊士が通った飯盛山の洞門を歩くイベント「我ら!白虎隊ウオーク」は24日、福島県会津若松市の同所で行われた。

飯盛山商店会(飯盛康子会長)の主催。東日本大震災以降、毎年秋に開催していたイベントを中止していたが、復活を望む声に応え、3年ぶりに再開した。地域住民ら約100人が参加した。

近くの旧滝沢本陣で出陣式を行い、飯盛山裏手の洞門入り口に向けて出発。参加者は白虎隊士に思いをはせながら、懐中電灯を片手に約170メートルの洞門の中を歩いた。

“八重”たちに大声援 会津まつり「藩公行列」620人堂々と

会津まつり最大のイベントとして23日に行われた「会津藩公行列」は会津藩歴代藩主や白虎隊に扮(ふん)した市民や会津ゆかりの地から駆け付けた協力者など総勢約620人の武者行列が市内を堂々と進軍した。

会津藩公行列の当番校の若松三中は、3年生ら約70人が重要な役柄や白虎隊士に扮(ふん)して進軍し、沿道から大きな声援を受けた。

会津藩の誕生から京都守護職、戊辰戦争、会津の復興と物語性のある内容を表現した行列。最後尾には、八重に扮(ふん)した内田朋実さん(喜多方市出身)をはじめ夫の襄、兄の山本覚馬、母の佐久による「八重の桜記念」が編成され、行列に参加した。震災からの復興の象徴となった八重たちに沿道からは大きな声援が寄せられた。

池内さんと三根さん「特別ゲスト」

大河ドラマ「八重の桜」で会津藩家老・梶原平馬役の池内博之さんと、山本覚馬の長女・山本みね役の三根梓さんは会津藩公行列に参加したほか、出陣・帰陣式のステージに立った。

行列では、沿道に詰め掛けた観光客に手を振り、まつりを盛り上げた。帰陣式では、池内さんが「皆さんの会津に懸ける熱い思いを感じた」、三根さんが「参加できて楽しかった」と語り、爽やかな表情を見せた。

栃木

黒羽藩 農兵隊遺族への見舞状発見 栃木・那須歴史探訪館

■8日から企画展で公開

戊辰戦争(1868~69年)で戦死した農兵隊の遺族に黒羽藩が送った見舞状が那須町の民家で発見された。同藩は戊辰戦争で新政府軍に付き、会津藩との戦いなどで功績を挙げた。見舞状については、戊辰戦争に従軍した黒羽藩士の史料に記されているが、実物が確認されたのは初めて。(伊沢利幸)

◇

見舞状は、那須歴史探訪館(那須町芦野)で開かれる企画展「戊辰戦争と那須町」(8日~11月24日)で初公開される。

黒羽藩は戊辰戦争で領内の農民らから兵を募り、農兵隊を組織、新政府軍として会津などを転戦した。那須町の一部は幕末まで同藩の領地で、多くの農民らが隊に参加。見舞状は戦死した兵の父親に宛て、見舞金を送り、名字を許すことなどが記されている。

農兵隊は幕末、強力に軍制改革を推し進めた15代藩主の大関増裕(ますひろ)(1837~67年)が編制。藩士が記録した史料などによると、1866(慶応2)年から16歳以上50歳以下を対象に兵を募った。約300人が参加し、洋式銃の扱い方などを訓練。藩は領内各地に練兵場を設置し、那須町内には峰岸、逃室(にがしむろ)、松子(まつご)の3カ所に設けられた。

今回、確認された見舞状は、同町寺子乙の小羽入(こばにゅう)地区の民家で保管されていた。この家から農兵隊に参加、23歳で戦死した源太郎の父、善八に対し、1870(明治3)年に黒羽藩から送られた。源太郎の労に報い、50両を送るとともに同家に名字を許すことなどがつづられ、同藩民政局の印が押されている。

同家から今年7月、那須歴史探訪館に連絡があり、同館が調査。当時の見舞状と確認した。同館は「黒羽藩が戊辰戦争で戦った武士以外の農兵隊にも手厚く報いたことが分かる。極めて貴重な史料」としている。

企画展では黒羽藩を主力とした新政府軍と会津藩などの旧幕府軍が激突し、戊辰戦争での町内唯一の戦場となった小谷村の民家(同町池田)に残っていた弾痕の柱の一部や黒羽藩の焼き印が入ったゲベール銃など貴重な資料44点が公開される。問い合わせは同館(電)0287・74・7007。

◇

【用語解説】黒羽(くろばね)藩

黒羽(大田原市前田)に藩庁(黒羽城)を置いた1万8千石の藩。那須郡、芳賀郡のそれぞれ一部を領有。藩主の大関氏は、かつて那須氏の重臣で那須七騎の一人。外様の小藩ながら15代藩主・増裕は海軍奉行など幕府要職を歴任。跡を継いだ16代・増勤(ますとし)は戊辰戦争で戦功を挙げた。明治4年、廃藩置県で廃止。

静岡

韮山反射炉で坦庵の業績体験

韮山反射炉の世界文化遺産登録実現に向け機運を高めようと、「坦庵(たんなん)フェア」が二十一日、伊豆の国市中の韮山反射炉であり、大勢の家族連れが反射炉を造った江川坦庵の業績を体験した。行きそびれた(涙)……坦庵フェアは、静岡県だけでなく、当時の所領だった多摩や相模や甲州も巻き込んでやって欲しいなぁ。

幕末に鉄製大砲を鋳造するために鉄を溶かした反射炉の理解を深めてもらおうと、子ども鋳物教室が開かれた。日本で初めてパンを焼いたとされる江川坦庵にちなんで全国有名店のパン販売会も。反射炉のステージでは、和太鼓や吹奏楽の演奏があった。

市内の主婦佐藤いずみさん(36)は、息子の幸大君(6つ)と鋳物教室に参加した。「韮山反射炉が世界遺産になることを知ってほしい」と話し、熱心に粘土で鋳型を作った。

韮山反射炉は「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の構成資産二十八カ所の一つ。政府は今月中に暫定の推薦書を国連教育科学文化機関(ユネスコ)に提出する。

韮山反射炉 世界文化遺産に推薦

二〇一五年の世界文化遺産登録を目指す「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」を、政府が国連教育科学文化機関(ユネスコ)に推薦することが十七日、正式に決まった。構成資産の韮山反射炉を抱える伊豆の国市では、低迷する観光業の起爆剤として期待が高まる。今後はユネスコの審査をはじめとした難関が待ち受けるが、登録実現に向けた地元住民の機運醸成はまだ十分といえない。私は江川坦庵公がNHK大河ドラマの主人公となってもおかしくないクラスの、日本の歴史に貢献した人だと思っています。なので、もっと存在をアピールして欲しいと思っています。そのネックは、静岡県の偉人という枠組みではないかなぁ……坦庵公は、当時、多摩・相模・甲州・伊豆諸島に及ぶ広い天領を代官として預かっていたし、品川から三島までの東海道も管理していました。今の都道府県の枠組みにはまらない活躍をした方なので、たとえば韮山と多摩でタイアップした坦庵公の事績を掘り起こすキャンペーンとか、やって欲しいです。

「伊豆半島は基幹産業の観光が低迷している。反射炉を起爆剤に周辺市町とも連携して誘客を進めたい」。伊豆の国市観光協会の鴨下記久枝(きくえ)会長(55)は推薦決定を喜ぶ。

韮山反射炉の入場者数は昭和五十年代の三十万人超をピークに減少を続け、二〇一〇年度に四万九千八百八十一人となった。翌一一年度に九州・山口の構成資産に追加されると回復を始め、一二年度は八万二千三百六十三人に増えた。鴨下会長は「伊豆半島のほかの観光地に比べて反射炉は目立たなかったが、今後は前面にアピールする」と意気込んだ。

登録実現には、来年夏に予定される国際記念物遺跡会議(イコモス)の現地調査などで重要視される地元住民の意識を高める必要がある。反射炉の知名度向上に取り組む韮山反射炉応援団の柴順三郎理事長(75)は「今後の審査に向けて市民一丸となって取り組む」としている。しかし、現在の会員数は四千六百九十一人にとどまり、伊豆の国市(五万八十二人)や周辺市町に広げる余地は十分にある。

推薦を祝って掲げられた懸垂幕=17日、伊豆の国市役所で

写真

市はこの日、推薦決定を祝う懸垂幕を市役所など五カ所に設置。小野登志子市長は「反射炉を造った江川坦庵(たんなん)の理解を深めるために応援団を中心に勉強会を開きたい」と、市を挙げて取り組む姿勢を示した。江戸時代の伊豆韮山代官だった江川坦庵は、現在の「お台場」として知られる品川台場を築造したほか、日本で初めてパンを焼いたとされ、多くの業績を残している。だが、江川坦庵を詳しく知る人は少ない。

韮山反射炉の二キロ北に江川坦庵が住んでいた江川邸があり、公益財団法人「江川文庫」が資料を公開している。江川文庫統括主任の藤井孝俊さん(72)は「市民でも坦庵のことを正しく知っている人は多くない」と指摘。「市民も観光客も反射炉と一緒に江川邸を見学して、坦庵の功績を学んでもらいたい」と呼びかけた。

(山田晃史)

◆日本の発展に寄与

川勝平太知事の話 政府からの推薦を心から喜んでいる。明治日本の時代に、奇跡的にも政治的独立を堅持しながら経済発展したアジアで最初の国の産業遺跡だ。構成資産に韮山反射炉が入っており本当に良かった。(同じ構成資産の)鹿児島の旧集成館事業も個人的に関わっていたので、これを機に鹿児島と静岡の関係もさらに深まるだろう。

<韮山反射炉> 幕末に鉄製大砲を鋳造するため、伊豆韮山代官・江川坦庵(たんなん)=1801~55年=が建築を指揮した溶解炉。炉と煙突を合わせた高さは15・7メートルあり、息子の英敏が1857(安政4)年に完成させた。実際に使われた炉として唯一、完全な形で残っている。

香川

瀬戸内芸術祭、秋会期始まる 来場100万人超見込む

【柳谷政人】瀬戸内海の島々などを舞台にした現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭2013」の秋会期が5日、始まった。春、夏と続いて今回がフィナーレで、11月4日まで。春夏で計69万人が来場しており、通期で100万人以上の来場を見込んでいる。

【写真】瀬戸内国際芸術祭2013の秋会期が開幕。初めて会場になった本島で本間純さんの作品「耳鳴り」を見る人たち=5日午前11時8分、香川県丸亀市の本島、恒成利幸撮影

秋会期で初めて会場となった香川県丸亀市の本島(ほんじま)では雨の中、小学生らが小旗を振って観光客らを出迎えた。島は戦国時代に活躍した塩飽(しわく)水軍の本拠地で、子孫が幕末に太平洋を渡った咸臨(かんりん)丸の乗組員として活躍した。咸臨丸をモチーフにした石井章さんの鉄の彫刻の前で、子どもらがソーラン節を披露し開幕を祝った。

「セトゲイ」の愛称で呼ばれる芸術祭は3年ごとに開催され、今年で2回目。秋は本島など3島が新たに会場となり、10島と高松港、宇野港(岡山県玉野市)の12会場。

ビートたけしさんと現代美術家のヤノベケンジさんが制作した巨大オブジェ「ANGER from the Bottom」(小豆島)など22カ国・地域のアーティスト168組が170点を出展する。

鹿児島

「平和の薩長同盟を」 薩摩観光維新隊、下関で鹿児島をPR

西郷隆盛、篤姫、大久保利通の3人に扮(ふん)した鹿児島市の「薩摩観光維新隊」が4日、山口県の下関市役所を訪れ、「維新のふるさと」鹿児島をPR、「平和の薩長同盟を」と呼び掛けた。

同隊は2018年の明治維新150年に向け結成された。今年5月に隊員に選ばれた西忠昭さん、水流なつきさん、小野大樹さんらが2~6日の日程で、山口県内各地の催しに参加している。

萩市では同市PR隊「奇兵隊士」らと一緒に活動。下関市役所では国重敦生副市長から「下関も維新との関連が深い。協力してPRし、交流も深めましょう」と熱い歓迎を受けた。

昼の部、トリから見ました。立ち見だと言われて覚悟しましたが、まさか客席入り口のドア半開きのところにも人が群がっているとは思いませんでした。さすがキョンキョンです。

竹の水仙/喬太郎

マクラはNHK朝ドラ『あまちゃん』終了に伴う「あまロス」について。

キョン師の『竹の水仙』は何度もライブで聴いていたような気がしてブログを掘ってみたら、実は初めて。市馬さんと歌之介さんでは聴いたことがあるのだけど、キョン師のを聴いたことがあるつもりになっていたのは、どうやらTBS落語研究会の放送を録画してけっこうヘビロテしていたかららしいです。

ぎっしり詰まった観客へのサービスに、最前列のお客様にも見えるようにいつもより座布団ひとつ分ぐらいせり出して高座ぎりぎりで演じたり、オーバーアクションで笑わせたり。

甚五郎、爽やかな・人を食った、貧乏神・福の神の二面性を持つキャラが立っている。宿屋の主人の小物ぶりと好対照。普通の人なのに途中でキレる宿場名主と毛利大膳守の使い。そして、ガミガミうるさい宿屋のおかみさん。

宿屋の主人、「竹の団子?」と思っていた竹っぺらが三百両で売れて、経営難から首をくくろうと思っていたところを救われたのはよかったが、欲が出て甚五郎にさらに竹細工をつくらせようとしたところ……甚五郎は袖にしてまた旅に出る。設定がとてもよく似ている『抜け雀』と、最後の場面が違うので印象が変わるんだなぁ。

夜の部は、女性陣が白鳥作品をかけたので白鳥ナイトって感じでした。

道具屋/扇兵衛

目薬/文左衞門

えっ、こんな浅い出番で文師が? 後で出てくる方々の証言から察するに、どうやら文師に用事ができたらしく、順番を変わってもらったらしいです。

昔は文字の読めない人が特に職人に多かった……んー、また『手紙無筆』かと思ったら、何と『目薬』でした。艶笑噺で下ネタですが、笑っちゃいました。

ナースコール/美るく

白鳥さん作品。みどりちゃんの馬鹿っぷりを笑えるかどうかが、この作品を笑えるかどうかの分水嶺ですね。美るくさんのみどりちゃんは、かわいらしさがありました。

太神楽/勝丸

Twitterでつぶやかないでくださいと頼まれましたので、書かないでおきます。

船越くん/百栄

また『船越くん』に当たっちゃいました。そんな馬鹿な、とツッコミ入れながら笑っちゃう。

大発生/丈二

ツボにはまりました。マクラの、刑事ものでよくある取り調べの場面で出てくる、あの丼ものに関する蘊蓄もよかったし。

とある島で、とんでもないものが大発生。駆除しようと試行錯誤する知事と側近。ワナや駆除薬、さらに天敵。

漫才/ホンキートンク

久しぶりに聴いたかしら。歌舞伎ネタ満載で新鮮。

橋場の夢/三三

若旦那が炬燵で温まりながらうとうとして見た夢。その夢の話を聴いて悋気から泣く若女将のお花が、大旦那や定吉を巻き込んで大騒動。若旦那の話を聴くにつれて、悋気から顔半分がぴくぴく

始める、お花の表情を描くあたりがなかなか楽しい。

山奥カフェ/粋歌

白鳥さん作品『山奥寿司』を女子向けにアレンジした作品だそう。山奥にハワイアンカフェを訪ねに獣道を五時間、絶壁を三百メートル上るファイトは、私にはありません……(^_^;)。

長島の満月/彦いち

マクラに、二十代の頃に白鳥さんとミクロネシアを旅行した時のエピソード。それで彦いちさんは、兄さんである白鳥さんを「白鳥」と呼ぶのね……無理もない(^_^;)。

彦いち師匠が国士舘大学の学生でコンパに参加した時の体験談? 田舎の島に育ったせいか、話題を振られてもことごとく都会の人と共有できない思い出が浮かんでくる……大変ですなぁ。

キセル漫談/ひびきわたる

隅田川母娘/白鳥

先月リリースしたばかりのネタだそうですが、故郷の上越高田で酔っ払ったお爺さんにからまれた悔しさからこんな名品が生まれるんですね。白鳥さん公式サイトを見る限り、国立演芸場とか鈴本でかけても受けたようですが、落語ファンの秘密結社風な池袋演芸場ならではの受けっぷりだったのではないでしょうか。

愛子ちゃんというお嬢さんが主人公……というところで止めておきます。おちょくっているのでもなく、揶揄しているのでもなく、愛ある取り上げ方がいいと思います。

☆★☆★

文師が早く上がったのは、ぺぺ桜井さん生誕77年記念「ぺぺ祭り」ご出演のためでありました。

竹の水仙/喬太郎

マクラはNHK朝ドラ『あまちゃん』終了に伴う「あまロス」について。

キョン師の『竹の水仙』は何度もライブで聴いていたような気がしてブログを掘ってみたら、実は初めて。市馬さんと歌之介さんでは聴いたことがあるのだけど、キョン師のを聴いたことがあるつもりになっていたのは、どうやらTBS落語研究会の放送を録画してけっこうヘビロテしていたかららしいです。

ぎっしり詰まった観客へのサービスに、最前列のお客様にも見えるようにいつもより座布団ひとつ分ぐらいせり出して高座ぎりぎりで演じたり、オーバーアクションで笑わせたり。

甚五郎、爽やかな・人を食った、貧乏神・福の神の二面性を持つキャラが立っている。宿屋の主人の小物ぶりと好対照。普通の人なのに途中でキレる宿場名主と毛利大膳守の使い。そして、ガミガミうるさい宿屋のおかみさん。

宿屋の主人、「竹の団子?」と思っていた竹っぺらが三百両で売れて、経営難から首をくくろうと思っていたところを救われたのはよかったが、欲が出て甚五郎にさらに竹細工をつくらせようとしたところ……甚五郎は袖にしてまた旅に出る。設定がとてもよく似ている『抜け雀』と、最後の場面が違うので印象が変わるんだなぁ。

夜の部は、女性陣が白鳥作品をかけたので白鳥ナイトって感じでした。

道具屋/扇兵衛

目薬/文左衞門

えっ、こんな浅い出番で文師が? 後で出てくる方々の証言から察するに、どうやら文師に用事ができたらしく、順番を変わってもらったらしいです。

昔は文字の読めない人が特に職人に多かった……んー、また『手紙無筆』かと思ったら、何と『目薬』でした。艶笑噺で下ネタですが、笑っちゃいました。

ナースコール/美るく

白鳥さん作品。みどりちゃんの馬鹿っぷりを笑えるかどうかが、この作品を笑えるかどうかの分水嶺ですね。美るくさんのみどりちゃんは、かわいらしさがありました。

太神楽/勝丸

Twitterでつぶやかないでくださいと頼まれましたので、書かないでおきます。

船越くん/百栄

また『船越くん』に当たっちゃいました。そんな馬鹿な、とツッコミ入れながら笑っちゃう。

大発生/丈二

ツボにはまりました。マクラの、刑事ものでよくある取り調べの場面で出てくる、あの丼ものに関する蘊蓄もよかったし。

とある島で、とんでもないものが大発生。駆除しようと試行錯誤する知事と側近。ワナや駆除薬、さらに天敵。

漫才/ホンキートンク

久しぶりに聴いたかしら。歌舞伎ネタ満載で新鮮。

橋場の夢/三三

若旦那が炬燵で温まりながらうとうとして見た夢。その夢の話を聴いて悋気から泣く若女将のお花が、大旦那や定吉を巻き込んで大騒動。若旦那の話を聴くにつれて、悋気から顔半分がぴくぴく

始める、お花の表情を描くあたりがなかなか楽しい。

山奥カフェ/粋歌

白鳥さん作品『山奥寿司』を女子向けにアレンジした作品だそう。山奥にハワイアンカフェを訪ねに獣道を五時間、絶壁を三百メートル上るファイトは、私にはありません……(^_^;)。

長島の満月/彦いち

マクラに、二十代の頃に白鳥さんとミクロネシアを旅行した時のエピソード。それで彦いちさんは、兄さんである白鳥さんを「白鳥」と呼ぶのね……無理もない(^_^;)。

彦いち師匠が国士舘大学の学生でコンパに参加した時の体験談? 田舎の島に育ったせいか、話題を振られてもことごとく都会の人と共有できない思い出が浮かんでくる……大変ですなぁ。

キセル漫談/ひびきわたる

隅田川母娘/白鳥

先月リリースしたばかりのネタだそうですが、故郷の上越高田で酔っ払ったお爺さんにからまれた悔しさからこんな名品が生まれるんですね。白鳥さん公式サイトを見る限り、国立演芸場とか鈴本でかけても受けたようですが、落語ファンの秘密結社風な池袋演芸場ならではの受けっぷりだったのではないでしょうか。

愛子ちゃんというお嬢さんが主人公……というところで止めておきます。おちょくっているのでもなく、揶揄しているのでもなく、愛ある取り上げ方がいいと思います。

☆★☆★

文師が早く上がったのは、ぺぺ桜井さん生誕77年記念「ぺぺ祭り」ご出演のためでありました。

イバハチさんのリクエストにお応えして、22回目の函館旅行記を書き始めました。

22回目の函館 序

22回目の函館 海光房

22回目の函館 からすねこ

22回目の函館 土方歳三最期の地碑

22回目の函館 二股口散策

……史跡散策よりも飲み食いの記事が多くなる予定(汗)。

----

9/30 記事追加しました。

22回目の函館 うに むらかみ

22回目の函館 函館山

--------

10/1 記事追加しました。

22回目の函館 二鳥目本店

---------

10/2 記事追加しました。

22回目の函館 五稜郭

------------

10/4 記事追加しました。

22回目の函館 朝ご飯

22回目の函館 あかちょうちん

-----------------

10/5 記事追加しました。これでひとまず完結です。

22回目の函館 二股口散策 その2

22回目の函館 亀田八幡宮

22回目の函館 蕎麦彩久留葉

22回目の函館 カール・レイモン

22回目の函館 新島襄

22回目の函館 手打そば長月

22回目の函館 どんぶり屋本店

22回目の函館 エピローグ

ありがとうございました。

------------------------

10/12 白牡丹旅行記名物、番外編を追加しました。

22回目の函館 番外編 ヒジカタ君

番外編は一応これ一本のみ予定ですが、ネタにできるものがあったら不意に追加されるかも知れません……。

22回目の函館 序

22回目の函館 海光房

22回目の函館 からすねこ

22回目の函館 土方歳三最期の地碑

22回目の函館 二股口散策

……史跡散策よりも飲み食いの記事が多くなる予定(汗)。

----

9/30 記事追加しました。

22回目の函館 うに むらかみ

22回目の函館 函館山

--------

10/1 記事追加しました。

22回目の函館 二鳥目本店

---------

10/2 記事追加しました。

22回目の函館 五稜郭

------------

10/4 記事追加しました。

22回目の函館 朝ご飯

22回目の函館 あかちょうちん

-----------------

10/5 記事追加しました。これでひとまず完結です。

22回目の函館 二股口散策 その2

22回目の函館 亀田八幡宮

22回目の函館 蕎麦彩久留葉

22回目の函館 カール・レイモン

22回目の函館 新島襄

22回目の函館 手打そば長月

22回目の函館 どんぶり屋本店

22回目の函館 エピローグ

ありがとうございました。

------------------------

10/12 白牡丹旅行記名物、番外編を追加しました。

22回目の函館 番外編 ヒジカタ君

番外編は一応これ一本のみ予定ですが、ネタにできるものがあったら不意に追加されるかも知れません……。

今年はデリバリー談春企画で都内の高座が多く、機会が多くて嬉しい。秋に談春さんの高座を聴くとなると、思い出すのは2010年10月15日に神奈川県立音楽堂で聴いた談春独演会の「居残り佐平次」。「紅葉坂の『佐平次』」と自分で名付けて、落語の神様が降りた高座とはこういうものかと落語ビギナーなりに感動した……2010年1月に志の輔らくごを初めて生で聴いて、3年と10ヶ月で通った落語会・寄席は180を超えている(汗)中でいろいろな落語家を好きになったが、やはり志の輔・談春は自分にとって特別。

厩火事/談春

開口一番、最初は昨日とアナウンスとしていた高座が手違いで今日となって、チケット発売が通常より2週間短い2週前となったことをお詫び。昨日はお客さんを呼ばずに練習で使ったそうです、観客は弟子と関係者のみ10人ほどだったとか……豪気ですねぇ。そして、ライバル志らく師匠の弟子が勉強のために袖に来ていたそうで、そろそろ志らく師匠に昨日は10人しか入らなかったと報告されているだろうと、相変わらずの志らくネタ(^_^;)。

青山劇場はサウンド的にも申し分ないばかりか、観客席のつくりがよいそうで、談春師は座席についたら5分で熟睡できると断言。一席目は眠らせないものの、二席目は安眠確実だとか……いえいえ、そんな、もったいない。

このブログで自分が「厩火事」を聴いたかどうか検索してみたら、複数聴いているのはやはり柳亭市馬師匠で、これが自分のスタンダード。今年に入って小三治師匠の「厩火事」も聴いていて、これまたおかしかった。

そして、談春さんの「厩火事」は初めてだったのですが……ええっ、談春さんってこんなに爆笑させる「厩火事」を持っていたのか〜と、びっくり。

おさきさんの相談相手になるのはご隠居じゃなくて近所の兄ぃってところが、やはり談春さんらしい。そして、おさきさんがまず話題にしたのは、仕事の早出のために朝食で焼きざましの鮭をお茶漬けで食べていたところに起きてきた八っつぁんが芋の煮たのを食べたいと駄々をこねることだった……あ、新しい(^_^;)。談春さんが、強烈にカリカチュアライズされたおさきさんと八っつぁんを仕込んでいたとは。

説教してその場をまとめようとする兄ぃに、何かとちゃちゃをいれるおさきさんがおかしくって、爆笑しまくりました。特におかしかったのは、唐土の孔子をモデルにしたエピソードで、孔子の留守に火事が出て愛馬を焼死させてしまった弟子たちを責めなかったというのがキモなんだけど……おさきさんの妄想はとどまることを知らず、弟子たちを鞭で叩いたり石を抱かせたり水責めにしたりして亡くなった弟子がうらめしやと化けて出ることを想像。一を聞いて百ぐらい想像を膨らませるおさきさんに、町内のもめ事解決を得意とする兄ぃも四苦八苦。

兄ぃに知恵をつけられて帰宅したおさきさんが打った一芝居も、談春さん版というより、あれ談笑さん版かしらと思うようなデフォルメがありました……サゲはとてもクラシックでしたが、談春さん版でこんなに爆笑させられるとは思っておりませんでした(苦笑)。

たちきり/談春

正直、あまり好きなネタではありません。最初から泣かせることを意図してつくられている噺なので、あざといというか。厚生年金ホールの談笑師の「たちきり」も聴いているのですが、何か共感していないと感じていました。

はからずも、厚生年金ホール以来の「たちきり」。その時から再演する気持ちがなかったところを、さだまさしさんの「かささぎ」という曲を知って、演じたくなったそうです。

その心は「『たちきり』はバラードではなく、ロック」と感じたことだそうです。そうですね、私はそんなに詳しく知っているわけではないのですが、談春師の「たちきり」を聴きながら、なぜかこれはシェークスピアに通じる話なのだという気がしていました。たぶん「ロミオとジュリエット」の、若者が情熱と恋心によって死に急ぐということに近いのかな、と。

そして、百日蔵を遂げた若旦那が柳橋に走って、再会したのはこひさの位牌。涙ながらに手を合わせる若旦那の耳に聞こえる、三味線……おかみの「悪縁だったんですよ」の一言でとぎれる。

あれ、厚生年金ホールの「たちきり」は、こんな感じだったかな……と新しい噺を聴いた感覚で、気がつけば手元のチケットに涙の染み跡がいくつか。なるほど、尾崎豊がうたっていたらさまになる、若者たちが情熱を燃やした挙げ句に追い詰められて死を選ぶような「たちきり」でした。

厩火事/談春

開口一番、最初は昨日とアナウンスとしていた高座が手違いで今日となって、チケット発売が通常より2週間短い2週前となったことをお詫び。昨日はお客さんを呼ばずに練習で使ったそうです、観客は弟子と関係者のみ10人ほどだったとか……豪気ですねぇ。そして、ライバル志らく師匠の弟子が勉強のために袖に来ていたそうで、そろそろ志らく師匠に昨日は10人しか入らなかったと報告されているだろうと、相変わらずの志らくネタ(^_^;)。

青山劇場はサウンド的にも申し分ないばかりか、観客席のつくりがよいそうで、談春師は座席についたら5分で熟睡できると断言。一席目は眠らせないものの、二席目は安眠確実だとか……いえいえ、そんな、もったいない。

このブログで自分が「厩火事」を聴いたかどうか検索してみたら、複数聴いているのはやはり柳亭市馬師匠で、これが自分のスタンダード。今年に入って小三治師匠の「厩火事」も聴いていて、これまたおかしかった。

そして、談春さんの「厩火事」は初めてだったのですが……ええっ、談春さんってこんなに爆笑させる「厩火事」を持っていたのか〜と、びっくり。

おさきさんの相談相手になるのはご隠居じゃなくて近所の兄ぃってところが、やはり談春さんらしい。そして、おさきさんがまず話題にしたのは、仕事の早出のために朝食で焼きざましの鮭をお茶漬けで食べていたところに起きてきた八っつぁんが芋の煮たのを食べたいと駄々をこねることだった……あ、新しい(^_^;)。談春さんが、強烈にカリカチュアライズされたおさきさんと八っつぁんを仕込んでいたとは。

説教してその場をまとめようとする兄ぃに、何かとちゃちゃをいれるおさきさんがおかしくって、爆笑しまくりました。特におかしかったのは、唐土の孔子をモデルにしたエピソードで、孔子の留守に火事が出て愛馬を焼死させてしまった弟子たちを責めなかったというのがキモなんだけど……おさきさんの妄想はとどまることを知らず、弟子たちを鞭で叩いたり石を抱かせたり水責めにしたりして亡くなった弟子がうらめしやと化けて出ることを想像。一を聞いて百ぐらい想像を膨らませるおさきさんに、町内のもめ事解決を得意とする兄ぃも四苦八苦。

兄ぃに知恵をつけられて帰宅したおさきさんが打った一芝居も、談春さん版というより、あれ談笑さん版かしらと思うようなデフォルメがありました……サゲはとてもクラシックでしたが、談春さん版でこんなに爆笑させられるとは思っておりませんでした(苦笑)。

たちきり/談春

正直、あまり好きなネタではありません。最初から泣かせることを意図してつくられている噺なので、あざといというか。厚生年金ホールの談笑師の「たちきり」も聴いているのですが、何か共感していないと感じていました。

はからずも、厚生年金ホール以来の「たちきり」。その時から再演する気持ちがなかったところを、さだまさしさんの「かささぎ」という曲を知って、演じたくなったそうです。

その心は「『たちきり』はバラードではなく、ロック」と感じたことだそうです。そうですね、私はそんなに詳しく知っているわけではないのですが、談春師の「たちきり」を聴きながら、なぜかこれはシェークスピアに通じる話なのだという気がしていました。たぶん「ロミオとジュリエット」の、若者が情熱と恋心によって死に急ぐということに近いのかな、と。

そして、百日蔵を遂げた若旦那が柳橋に走って、再会したのはこひさの位牌。涙ながらに手を合わせる若旦那の耳に聞こえる、三味線……おかみの「悪縁だったんですよ」の一言でとぎれる。

あれ、厚生年金ホールの「たちきり」は、こんな感じだったかな……と新しい噺を聴いた感覚で、気がつけば手元のチケットに涙の染み跡がいくつか。なるほど、尾崎豊がうたっていたらさまになる、若者たちが情熱を燃やした挙げ句に追い詰められて死を選ぶような「たちきり」でした。

この公演で今年50回(昼夜公演は2回と数えます。諸般の都合で1席しか見ない公演もありますが)、昨年の49回を超えました(汗)。寄席に通う回数が増えたことに加えて、今年はデリバリー談春で都内の公演回数が増えたためにチケット取れていることがあるかも……志の輔師匠も産経新聞社創立80周年@池袋とか去年よりチケット取れる機会がありましたし。

今日がお誕生日なので、客席からおめでとうの拍手……照れてらっさいました。

イラサリマケー/談笑

鉄板ネタ。銀座という立地か、ゲラゲラという反応ではなかった気がします……師匠も銀座で演じるのを照れたのか、メニューの途中を声落としてましたし(苦笑)。談笑師はいつものように談春師と間違えてチケット買った人は今席を立つチャンスみたいなことを言ってましたが、立つ人はいませんでした。

マクラ、『ダウンタウンDX』出演と、なぜか偶然TBSドラマ『半沢直樹』最終回に関する街頭インタビューに声をかけられてしまって放映されたというネタでした。

天災/談笑

ライブで聴いた気がしていたのですが、後で調べると談笑師では初めてのネタでした……たぶん文左衞門師匠の『天災』の印象と重なっているのだと思います。

八五郎の喧嘩っ早さは文師の八五郎以上。女房は殴るし、老母も足蹴にするし、さいてー。

手を焼いた隠居が紹介した紅屋のご隠居、八五郎に他人の論を紹介しているだけで腹から話していないとどっきりするような反論をされ、ぼこ殴りにされますが……殴った痛みは忘れない、絶対に許さないながら、絶対に暴力を返さない。一度苦い経験をしたから、と……え、ひょっとして、日本国憲法の比喩ですか(汗)。

中入り

源平盛衰記/談笑

ネタ出ししていた談笑版・源平盛衰記。談志版はその当時のギャグや時事ネタを盛り込んであるので、誰も同じようにかけられないし、かけても同じようには受けないでしょう。それをどうアレンジするかが見せどころ。

談笑版は、そもそもなんで平氏と源氏が勃興して全面戦争になったかに時間の半分をかけました。全面戦争になって以降は、なんか広域暴力団の抗争みたいな雰囲気です(^_^;)。

歴史解説に慣れたあたりで急に屋島の戦いで那須与一の名場面になるのでちょっととまどいました。壇ノ浦はあっさり……平知盛が出てこないと寂しいのはNHK大河ドラマで阿部ちゃんが知盛役を頑張ってくれたのをかすかに覚えているせいかしら(苦笑)。

そのぐらいだったら談笑版としてどうかなと思っていたのだけど、何とオチは「憲法九条」。談笑さんって、あの元国会議員(ついでにいうなら元沖縄開発長官)立川談志の弟子だし、北朝鮮や中国をいじるネタが多いので、てっきり「そっち」系だと思っていたのですが……考えてみたら司法試験でしっかり憲法論をやっている方なんですよね。家元の三回忌がそろそろという時期になって、家元カラーから自分色を出し始めている

のかなと感じました。

今日がお誕生日なので、客席からおめでとうの拍手……照れてらっさいました。

イラサリマケー/談笑

鉄板ネタ。銀座という立地か、ゲラゲラという反応ではなかった気がします……師匠も銀座で演じるのを照れたのか、メニューの途中を声落としてましたし(苦笑)。談笑師はいつものように談春師と間違えてチケット買った人は今席を立つチャンスみたいなことを言ってましたが、立つ人はいませんでした。

マクラ、『ダウンタウンDX』出演と、なぜか偶然TBSドラマ『半沢直樹』最終回に関する街頭インタビューに声をかけられてしまって放映されたというネタでした。

天災/談笑

ライブで聴いた気がしていたのですが、後で調べると談笑師では初めてのネタでした……たぶん文左衞門師匠の『天災』の印象と重なっているのだと思います。

八五郎の喧嘩っ早さは文師の八五郎以上。女房は殴るし、老母も足蹴にするし、さいてー。

手を焼いた隠居が紹介した紅屋のご隠居、八五郎に他人の論を紹介しているだけで腹から話していないとどっきりするような反論をされ、ぼこ殴りにされますが……殴った痛みは忘れない、絶対に許さないながら、絶対に暴力を返さない。一度苦い経験をしたから、と……え、ひょっとして、日本国憲法の比喩ですか(汗)。

中入り

源平盛衰記/談笑

ネタ出ししていた談笑版・源平盛衰記。談志版はその当時のギャグや時事ネタを盛り込んであるので、誰も同じようにかけられないし、かけても同じようには受けないでしょう。それをどうアレンジするかが見せどころ。

談笑版は、そもそもなんで平氏と源氏が勃興して全面戦争になったかに時間の半分をかけました。全面戦争になって以降は、なんか広域暴力団の抗争みたいな雰囲気です(^_^;)。

歴史解説に慣れたあたりで急に屋島の戦いで那須与一の名場面になるのでちょっととまどいました。壇ノ浦はあっさり……平知盛が出てこないと寂しいのはNHK大河ドラマで阿部ちゃんが知盛役を頑張ってくれたのをかすかに覚えているせいかしら(苦笑)。

そのぐらいだったら談笑版としてどうかなと思っていたのだけど、何とオチは「憲法九条」。談笑さんって、あの元国会議員(ついでにいうなら元沖縄開発長官)立川談志の弟子だし、北朝鮮や中国をいじるネタが多いので、てっきり「そっち」系だと思っていたのですが……考えてみたら司法試験でしっかり憲法論をやっている方なんですよね。家元の三回忌がそろそろという時期になって、家元カラーから自分色を出し始めている

のかなと感じました。

9割が落語ブログ化してしまった(苦笑)のですが、たまには幕末ニュースをご紹介します。9月前半からちょろっと拾ったので、前投稿以降に漏らした記事もあるかも知れませんがご容赦ください。

青森

八重ゆかりの企画展好評 青森・三沢、写真など50点展示

白虎隊・飯沼貞雄ゆかりの歌碑 仙台で除幕式

会津まつり藩公行列、戦国から幕末までを再現

攘夷派に無断接触 会津藩の怒り買う? 新選組・芹沢鴨暗殺に新説

韮山反射炉など 世界遺産推薦へ 「富士山とセットで観光」期待 静岡

象山が生きた幕末学ぶ 没後150年前に松代で講座

まげ結い幕末武士、長岡

新島八重特別展 第3期は「戊辰戦争」 霊山歴史館

福岡で維新志士墓前祭

トーマス・グラバー顕彰式

吉川うたたが芭蕉描く新連載、プリGOLDで。新撰組別冊も

※9/24追記 プリンセスゴールド買いました。別冊に木原敏江『天まであがれ!』冒頭から上京まで、岩崎陽子『無頼』から「菊一文字」、篠原烏童「矢竹の音」収録されています。

次号予告、「友情と宿命」編。檜垣レイコ『新撰組青春録』は永倉が原田との友情を回想する物語で、岩崎陽子『無頼』から「蒼天」は斉藤・沖田が藤堂の離隊に遭遇する物語(伊東先生がわずかしか出演しませんが男前……岩崎先生にはぜひ「菊一文字」から「蒼天」の間を埋める作品を、そして斉藤一を最期まで描く作品を描いて欲しいなぁ)。

あと、篠原烏童さんの新作で沖田総司と芹沢鴨を描いたのが本編に掲載予定とか。

「リカちゃん 八重の桜バージョン」、複製原画「トランスフォーマー マスターアートコレクション」新発売

青森

八重ゆかりの企画展好評 青森・三沢、写真など50点展示

NHK大河ドラマ「八重の桜」にちなみ、青森県三沢市の三沢市先人記念館で開かれている企画展「新島八重と斗南」が好評だ。八重の兄の山本覚馬の初公開の写真や、戊辰戦争当時の洋式銃といった展示が目玉で、8月1日からの入場者は6千人を超えた。今月29日まで。宮城

現在の青森県東部にあった斗南藩は、戊辰戦争で敗れた会津藩士が明治政府から領地を得て多数移住するなど、会津出身の八重ともゆかりが深い。企画展では、八重と斗南藩のつながりを紹介するパネルや写真など約50点を展示している。

山本覚馬の写真は、昨年秋に同記念館で資料整理中に見つかった。会津を離れた八重が住んでいた京都で撮影されたもので、吉田幸弘学芸員によると「覚馬の肖像写真は数が少なく貴重」という。

「展示を通じて斗南藩や会津の歴史をあらためて知ってほしい」と記念館。入館料は高校生以上100円、小中学生50円(土曜日無料)、幼児以下は無料。〔共同〕

白虎隊・飯沼貞雄ゆかりの歌碑 仙台で除幕式

戊辰戦争で新政府軍と戦い、福島県会津若松市の飯盛山で集団自刃した会津藩の白虎隊士のうち、ただ一人命を取り留めた飯沼貞雄(1854~1931年、幼名貞吉)ゆかりの歌碑の除幕式が16日、貞雄の墓がある仙台市青葉区北山の輪王寺であった。福島

貞雄の次男一精さん(故人)の息子3人が建立した。歌は、貞雄の母で歌人でもあったふみが出陣に際して贈った。「あずさゆみ むかふ矢先は しげくとも ひきなかへしそ 武士(もののふ)の道」と刻まれた。

除幕式には3人が参加。長男の一浩さん(74)=栃木県那須塩原市=は「この歌は『一度志を抱いたら困難に遭っても引き返さず最後までやり遂げなさい』と解釈でき、出陣に限らず人間の生き方にも通じる」とあいさつ。親族や関係者が完成を祝った。

貞雄の墓には、石碑とともに、電信技術者として全国の電信・電話網の整備に尽くした足跡を記した説明板も設置した。

会津まつり藩公行列、戦国から幕末までを再現

福島県の会津若松市では、会津まつりの最終日の23日、恒例の藩公行列が繰り広げられました。戊辰戦争展始まる 鶴ケ城

天に向かって矢が放たれ始まる「会津藩公行列」。会津の歴代藩主や新撰組など、戦国から幕末までの時代を再現しながら600人もの人々が市内を練り歩く「会津まつり」のメインイベントです。号砲の合図とともに、部隊が次々と城下に繰り出しました。

「楽しみにしてます、毎年」(地元の人)

「初めて、横浜から。また来年もぜひ(来たい)」(訪れた人)

原発事故の風評被害の影響が心配されましたが、会津若松観光物産協会では、この連休中の3日間で去年の倍のおよそ30万人が訪れると予想しています。(23日13:23)

会津若松市が所蔵する幕末関連の資料を紹介する「戊辰戦争優品展」は13日、同市の鶴ケ城天守閣で始まった。12月2日まで。「会津藩士の屋敷跡」確認 若松・鶴城小跡の発掘調査

京都に攻め入る長州藩を会津藩が迎え撃つ様子を描いた「禁門の変図屏風(びょうぶ)」、会津藩の降伏の儀式で使われた「泣血氈(きゅうけつせん)」など18点を展示している。

このほか孝明天皇が松平容保公に授けた手紙や歌も紹介している。展示資料は劣化防止のため、期間中に入れ替えを行う。

天守閣の入場料は大人400円、小中学生150円。無休。午前8時半から午後4時半まで。問い合わせは同市観光公社 電話0242(27)4005へ。

(2013/09/14 09:26カテゴリー:歴史・伝統)

会津若松市教委によると、6月下旬から進めている鶴ケ城近くの同市東栄町の鶴城小跡の発掘調査で11日までに、江戸中~後期の会津藩士の屋敷跡などが確認された。発掘は12月まで行う予定で、11月に現地説明会開催を予定している。中野竹子:墓前祭で舞踊奉納、ドラマ効果で200人参列 八重をしのぐ人気−−会津坂下 /福島

同市教委によると、江戸期の鶴城小跡地は、鶴ケ城郭内の本三之丁と本四之丁の間で甲賀町通りの東側。幕末の絵図で見ると、家老職経験がある家柄で1200石取りの番頭・小原内記をはじめ、戊辰戦争で青龍隊足軽三番隊中隊頭を務めた800石取りの無役組・日向弥志摩、戊辰戦争の鶴ケ城籠城戦で狙撃隊長を務めた竹村俊秀を長男に持つ250石取りの竹村助兵衛らの屋敷があった。発掘調査の範囲は、鶴城小跡地約1.5ヘクタールのうち、再び校舎が建設される予定の約0.4ヘクタール部分。小原、日向、竹村の各屋敷跡の範囲にかかる。

遺構では、屋敷に関係する溝、庭園の池、石積みが残る直径約1メートル深さ2~3メートル(推定)の井戸2基などを発見。遺物では、会津本郷焼や全国各地の陶磁器、会津塗などの漆器、日常雑器、刀の鞘(さや)の一部、寛永通宝、瓦などが出土している。発掘を担当している同市教委文化課の小島克則主査は「発掘で絵図との整合性を確認したい。鶴ケ城に近いため、さらに時代をさかのぼって芦名氏や蒲生氏時代の遺構が見つかることを願っている」と話した。

(2013年9月12日 福島民友トピックス)

戊辰戦争でなぎなたを持って戦い、銃弾に倒れた中野竹子(1847〜68年)の墓がある会津坂下町の法界(ほっかい)寺で10日、墓前祭が行われた。文武両道に優れ、地元・会津ではNHK大河ドラマ「八重の桜」の主人公・新島八重をしのぐ人気を誇る。新選組と白虎隊テーマにイベント 白河

竹子は会津藩の江戸藩邸に育ったが、養子に入った家の縁で同町内の道場で1年余りを過ごし町の人に書などを教えたという。戊辰戦争で藩の部隊に合流し坂下から鶴ケ城へ向かう途中、戦闘で命を落とし、法界寺に供養された。

墓前祭にはドラマ効果で約200人が参列。地元の小学4年、新妻和音さんと桑原希(のぞみ)さんがなぎなたや扇を手に、竹子の奮戦と悲劇を表現した舞踊を奉納した。

墓前祭は没後100年の1968年から地元女性でつくる「小竹会」が毎年開催。奈良県から駆けつけた竹子の妹優子のひ孫、高(こう)蘭子さん(86)は「140年前がついこの間のことであるかのように、地元の人がお墓を守ってきてくれていてうれしい」。竹子のなぎなたなど史料も残る法界寺の打木佳(けい)子さん(59)は「自ら道を選び、その時その時を精いっぱい生きた竹子の生き様を受け継いでいきたい」と話した。【乾達】

戊辰戦争で存在感を発揮した二つの組織をテーマとしたイベント「八重の時代と新選組 白虎隊」は8日、福島県白河市民会館で開かれた。白虎隊で生き残った飯沼貞吉の嫡孫、飯沼一元さんの講演や新選組ゆかりの演武が繰り広げられ、参加者は新選組と白虎隊に対する認識を新たにしていた。茨城

大河ドラマ「八重の桜」にちなみ、NPOしらかわ歴史のまちづくりフォーラムが主催した。県観光物産交流協会、白河市、福島民報社など後援。はじめに飯沼一元さんが「八重の桜と白虎隊」と題して講演した。飯沼さんは白虎隊の出陣や自刃、会津藩家老西郷頼母一族の自刃など戊辰戦争にまつわるエピソードを語った。鶴ケ城籠城戦のさなか、西郷頼母が城外退去となった理由も独自の視点で推察した。

武道の演武は天然理心流九代目宗家・勇武館道場会長で新選組局長近藤勇生家子孫の宮川清蔵さんと、新選組六番隊長井上源三郎生家子孫の井上雅雄さん、道場門人の合わせて6人が行った。五つの演目で、気迫あふれる演武を披露した。

最後に「八重の桜」や「新選組!」などで時代考証を担当した歴史作家の山村竜也さんが「八重の桜と新選組」のテーマで講演した。

会場には市民ら約300人が訪れ、戊辰戦争をめぐるさまざまな逸話にじっくりと耳を傾けていた。

攘夷派に無断接触 会津藩の怒り買う? 新選組・芹沢鴨暗殺に新説

酒乱で乱暴者だったことを理由に暗殺されたとの説が有力な新選組の初代局長芹沢鴨(かも)が、殺される直前、攘夷(じょうい)派だった有栖川宮(ありすがわのみや)家に奉公を申し出ていたことが、宮内庁が所蔵する「有栖川宮家日記」の記載で分かった。「乱暴者」新選組初代局長、芹沢鴨暗殺の背景に新説?

記載を確認した幕末維新期の人物史研究家、あさくらゆうさん(44)は暗殺の背景について「無断の申し出が、新選組を管理していた会津藩の怒りを買ったためではないか」と分析している。

日記などによると、幕末の文久三(一八六三)年九月十三日、芹沢は浪士十五人を率いて事前連絡なしに有栖川宮家を訪れ、有栖川宮熾仁(たるひと)親王に仕えたいと申し出た。

熾仁親王は当時、幕府に攘夷を決行するよう説得するため、江戸に出向くことを検討していた。

一方、新選組は、京都守護職の会津藩主松平容保(まつだいらかたもり)の配下にあり、京都警備の任務を命じられていたが、芹沢は攘夷への強い思いから独断で行動したとみられる。

あさくらさんの研究によると、芹沢の申し出は会津藩の怒りを買ったばかりか、幕府に難癖をつける材料を熾仁親王に与えたとの見方もあり、もめ事を避けたい朝廷らの意向も暗殺に結びついた可能性がある。

日記には、会津藩から同年九月十七日に千両の献金が贈られたとの記載もあり、あさくらさんは「芹沢が迷惑を掛けたとのおわびの意味があったのではないか」と推測。同月十六日と十八日の二説がある暗殺日も「十六日が有力」とみている。

あさくらさんは「芹沢には乱暴者のイメージが定着しているが、攘夷への強い思いを抱いていたのは明らかで、名誉回復につながればいい」と話している。

◆行方でまつり

芹沢鴨が生まれた行方市では毎年、暗殺された九月中旬に「新選組まつり」が開かれ、愛好家らによる殺陣の演武や、子どもたちのチャンバラ大会などでにぎわう。市内にある芹沢氏の菩提(ぼだい)寺、法眼寺で追悼供養も営まれる。今年は大雨のため予定を一部変更して開催された。

<新選組> 文久3年3月、江戸幕府14代将軍徳川家茂(いえもち)の上洛(じょうらく)を警護するため京都に向かった浪士のうち、芹沢鴨や近藤勇(いさみ)らが、京都守護職の会津藩主松平容保の下で壬生(みぶ)浪士組を結成。御所警護の功績が認められて同年秋、「新選組」として倒幕派の取り締まりや警察活動などの任務を命じられた。最盛期には200人以上が所属。1867年の大政奉還後、旧幕府軍の一員として戊辰(ぼしん)戦争で明治新政府と戦って敗れた。

◇…酒乱で乱暴者だったことを理由に、暗殺されたとの説が有力な新選組初代局長の芹沢鴨。殺される直前、攘夷派だった有栖川宮(ありすがわのみや)家に奉公を申し出ていたことが、宮内庁が所蔵する「有栖川宮家日記」の記載でわかった。新選組・芹沢鴨暗殺に新説 日記読み解き提唱宮家接近会津の怒り?歴史研究家あさくらゆうさん

◇…日記などによると、幕末の文久3(1863)年9月13日、芹沢は浪士15人を率いて事前連絡なしに有栖川宮家を訪れ、有栖川宮熾仁(たるひと)親王に仕えたいと申し出た。熾仁親王は当時、攘夷を決行するよう、幕府を説得することを検討していたとされる。

◇…幕末維新期の人物史研究家、あさくらゆうさん(44)は暗殺の背景を「無断の申し出が、新選組を管理していた会津藩の怒りを買ったのでは」と分析。乱暴者のイメージから「名誉回復につながれば」と話している。

幕末、京都警護に当たった「新選組」の初代局長、芹沢鴨(せりざわかも)(現在の行方市出身)の暗殺原因に新説が浮上した。新選組ファン中山道歩く 11月出発茨城玉造隊提案、復興へ 誠 の絆

宮内庁が所蔵する当時の有栖川宮(ありすがわのみや)家の日記に、芹沢が同家に仕えることを希望したとの記述があった。

発見者で歴史研究家のあさくらゆうさんは、周辺の状況も踏まえ「芹沢は攘夷(じょうい)実行のため宮家に接近したが、新選組を配下に置く会津藩に無断で行動したことから、怒りを買ったのでは」とみている。

芹沢の暗殺についてはこれまで、市中での乱暴ぶりを問題視した朝廷の意向で、会津藩が近藤勇らに排除を命じたとの説が知られていた。

幕末に活躍した新選組誕生から150年。結成に関わった浪士たちが江戸から京まで歩いたコースをたどる「誠の絆でつなぐ日本の心と元気」が11月に始まる。行方市で地域活性化に取り組む「新選組!茨城玉造隊」が主催する記念事業の一環で、週末を利用して中山道を歩き、来夏の京都到着を目指す。静岡

新選組を結成した浪士は1863(文久3)年、京都に向かう将軍・徳川家茂を警護するために江戸を出発。16日間かけて京に入った。

参加者らはこのコースをたどる。東京都内で「全国新選組サミット」が開かれる11月16日に、文京区内の寺院・伝通院を出発。土日曜を利用しながら計16区間、約524キロを歩く。1区間はおよそ12〜45キロで、年内は追分宿(長野県軽井沢町)までの6区間、約160キロを歩く予定だ。

「玉造隊」がこの取り組みを提案したのは2011年11月、岩手県宮古市で開かれたサミットの席上。東日本大震災から間もない時期、「未曽有の災害から立ち直ろう手を携える人々と、新しい国を作ろうと奮闘した浪士たちの姿が重なった」と、記念事業実行委員長で市商工会事務局長の飯田正義さん(58)は振り返る。

当初は、全国の愛好者団体が1区間ずつ歩いてリレーする構想だったが、日程調整が難航。今年5月まで話し合われた結果、玉造隊を中心に、可能な区間でほかのグループも加わる形になった。

京都市の壬生寺に到着するのは、来年8月18日の予定。御所の警備などに当たった浪士たちの活躍が認められ、新選組の名前が生まれるきっかけになった「8月18日の政変」にちなんだ。

道中では新選組隊士と同じ浅黄色の羽織をまとい、のぼり旗も掲げる。訪問先で行方や茨城をアピールする機会も設けるつもりだ。飯田さんは「幕末も震災後も、みんなが協力しながら新しいものをつくっていく時代。当時と同じ行程を歩くことで、伝えられることがある」と力を込めた。

玉造隊では中山道を一緒に歩く参加者を募集している。問い合わせは行方市観光協会TEL0299(55)1221。区間の確認はホームページhttp://tamatsukuritai.net

韮山反射炉など 世界遺産推薦へ 「富士山とセットで観光」期待 静岡

韮山反射炉(伊豆の国市)を含む「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」が、今年度、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に推薦されることが正式に発表されたことを受け、地元からは歓迎の声が上がった。2年後の正式登録を目指すが、観光関係者は、今年世界文化遺産に登録された富士山とセットで東部の観光を盛り上げようと意気込んでいる。長野

◆実際に稼働、唯一現存

韮山反射炉は、嘉永6(1853)年のペリー来航後、外国の脅威にさらされる中、江戸湾海防の実務責任者となった韮山代官の江川英龍の建言で築造。安政4(1857)年に後を継いだ子の英敏により完成した。実際に稼働した反射炉としては国内で唯一現存している。熱をアーチ型の天井に反射させ、千数百度に及ぶ鉄の溶解温度を得る構造のため反射炉と呼ばれる。ここで鉄製の西洋式大砲が鋳造された。

伊豆の国市では、昨年4月に韮山反射炉の世界遺産会議を支援する会(通称・韮山反射炉応援団)を市や商工会議所などで結成するなど、官民で推薦に向けた機運を盛り上げてきた。会の柴順三郎理事長は「推薦候補に決定し、応援団の会員一同、大変喜んでいる。しかし、正式登録に向けてはまだまだハードルは高い」とコメント。今後の応援活動に決意を新たにした。

一方、地元の伊豆の国市観光協会では、「2年後には2つの世界文化遺産を体験できるようになるかも」と期待に胸を躍らせる。相磯和男事務局長は「富士山を見て韮山反射炉にも足を運んでもらうような観光プランを考えたい」と話し、伊豆の国市だけでなく伊豆半島全体への波及効果にも期待を示した。

◆知事「登録へ万全期す」

産業革命遺産は幕末から明治にかけての重工業の発展を示す28の構成資産で構成される。関係自治体は岩手、静岡、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の8県11市と地理的に分散しているが、資産全体で世界遺産価値を有しているとして「シリアルノミネーション」としての登録を目指している。来年夏にはユネスコの諮問機関「国際記念物遺跡会議」(イコモス)による現地調査が行われる。

川勝平太知事は「世界文化遺産登録の早期実現に向けて、また一歩前進したことを大変うれしく思う。県としても引き続き関係自治体などと連携を密にし、登録に向け万全を期す」とコメントした。

象山が生きた幕末学ぶ 没後150年前に松代で講座

松代藩士で思想家の佐久間象山(1811~64年)が生きた幕末について理解を深める講座が21日、長野市松代町の武家屋敷「旧樋口家住宅」で開かれた。来年、象山の没後150年を迎えるのを前に、NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会が主催。地元住民ら約30人が、象山の人物像にも思いをはせた。新潟

法人理事で地元の元中学校教諭栗林秀夫さん(64)が講師を務めた。欧米諸国のアジア進出といった時代背景を説明。松代藩内でも餓死者が出た1830年代の「天保の大飢饉(ききん)」の際、象山が商家に金や米を出してもらって領民に与えた逸話などを紹介した。

象山が、外国の造船技術を学び海軍養成に努めるといった「海防八策」をまとめて藩主に提言したことについては「後に実現することを提案し、先見性の高い人物だった」と評価した。

最後は、当時日本が欧米の植民地にならずに済んだ理由を自由に討論。「資源豊かな中国に欧米の目が向き、日本は二の次だった」「アジアの最も端にある日本の地理的な位置が幸いした」などの意見が出て熱を帯びていた。

(提供:信濃毎日新聞)

まげ結い幕末武士、長岡

頭頂部をそって月代(さかやき)をつくり、ちょんまげを結うパフォーマンスが13日、長岡市本町1のギャラリー沙蔵であった。厳かな尺八の音が響く中、オーナーの男性(42)は約1時間かけて幕末の武士に変身した=写真=。「継之助汁」完成、加茂21、22日「あかりば宵の市」で販売

幕末に使われた湿板写真の展示会にちなみ、4年ぶりに実施。戊辰戦争に敗れ切腹した長岡藩士らの「死に際の美」や明治期に失われた日本文化を表現しようと臨んだ。

市民ら約30人が見守る中、白装束で登場した男性は、あぐらをかいて座ると、ぐっと中空をにらんだ。作務衣(さむえ)を着た理容師が幕末風の細いまげを結い上げた。

湿板写真などを展示する「ちょんまげ展」は18日まで、無料。

加茂商工会議所は、戊辰戦争時に、長岡藩の河井継之助らが加茂市で軍議を開いたことにちなんだメニュー「継之助汁」を作った。21、22の両日、青海神社周辺を灯籠などの明かりで彩るイベント「AKARIBA2013」(加茂青年会議所主催)で販売する。京都

1868年、明治新政府軍と旧幕府軍の間で戦われた戊辰戦争で、長岡藩は会津、米沢藩などと奥羽越列藩同盟を結成。河井継之助ら同盟軍は、落城した長岡城の奪還を目指し、加茂の庄屋宅で軍議を開いたとされる。

加茂商議所が、加茂と継之助の関係をアピールするとともに、イベントで提供できる名産品が欲しいと企画した。

継之助汁の具には、長岡市栃尾地域の油揚げ、山形県の米沢牛、福島県会津地方のキノコ類と各藩の名物を入れた。国産マカロニ製造発祥の地とされる加茂市にちなみ、米粉を使ったマカロニを揚げ、しょうゆで味付けしたものを載せる。

汁は塩麹やみそなどを合わせた和風味で、すり下ろしたダイコンでとろみを付けた。マカロニは「揚げ餅のような役割」という。商議所からの依頼を受けた加茂市の飲食店「村将軍」の渡辺久二社長が考案した。

11日に開かれた試食会では、商議所の太田明会頭ら3人が最終チェック。「具だくさんでおいしい」「マカロニが香ばしい」などの声が上がった。

21、22両日の午後から加茂市の本町商店街で開かれる「あかりば宵の市」で150食分を一杯200円で提供する。継之助が好んだという、刻んだダイコンのみそ漬けを混ぜ込んだ「桜飯」もセット販売する予定だ。

太田会頭は「継之助汁を食べながら、歴史に思いをはせてほしい」と話した。イベント終了後も、ご当地グルメとして売り出す方向で検討している。

継之助汁の問い合わせは加茂商議所、0256(52)1740。

新島八重特別展 第3期は「戊辰戦争」 霊山歴史館

パナソニックが活動を支援している公益財団法人「霊山顕彰会」が運営する霊山歴史館(京都市東山区)は、2013年通年特別展として「新島八重 心の支え 会津の武士道」を開催している。2013年9月3日から12月26日まで、第3期「戊辰戦争」展を開催する。第3期の「戊辰戦争」展では初公開を含む豊富な資料で戊辰戦争をひも解く。新島八重関連の資料も展示する。福岡

福岡で維新志士墓前祭

福岡県護国神社(福岡市中央区)は20日、明治維新で活躍した志士の墓前祭を開いた。新しい国作りを目指し、幕末から維新にかけて活躍し、騒乱の中で犠牲となった福岡出身の志士の子孫ら十数人が参列した。参列者は志士を祭る陸軍墓地の墓前で、志士の偉業に思いをはせながら、冥福を祈った。長崎

トーマス・グラバー顕彰式

幕末から明治にかけて日本の近代化に貢献した英国人貿易商、トーマス・グラバーの功績をたたえる「グラバー顕彰式」が21日、長崎市南山手町のグラバー園であった。同日開幕した「長崎居留地まつり」の一環。旧グラバー住宅築150年の記念植樹もあった。エンターテインメント

グラバーが1859年9月19日に来日したのに合わせ、市が毎年開いている。約70人が集まった。

旧グラバー住宅は現存する木造洋風建築としては日本最古で、世界文化遺産への推薦が決まった「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」に含まれている。田上富久市長は「西洋の文化と技術、気風、新たな交流の種を残してくれたことへの感謝を大事にしたい。旧グラバー住宅のことを多くの人に知ってもらいたい」とあいさつ。胸像の前に花をささげ、指定管理者の代表らとともに記念植樹をした。

グラバーが生まれたスコットランドの伝統楽器、バグパイプの演奏や地元小学生の合唱などもあり、終了後に周辺をパレードした。

長崎居留地まつりは外国人居留地があった南山手から出島までの一帯で22日まで。22日は歩行者天国に出店が並ぶ「大バザール」(午前10時~午後4時、大浦居留地商店街)や、胡弓(こきゅう)のミニコンサート(午後1時と同2時、南山手地区町並み保存センター)などを予定している。

吉川うたたが芭蕉描く新連載、プリGOLDで。新撰組別冊も

また今号には、新選組の結成から150周年を記念した別冊アンソロジーの第1弾「沖田と土方」も付属。木原敏江、岩崎陽子、篠原烏童による、単行本未収録作品を含む3編が収められている。なお10月16日発売のプリンセスGOLD11月号には、第2弾となる別冊「友情と宿命」が同梱される予定。えっ、岩崎陽子先生の作品ってことは『無頼』シリーズですか(嬉)。「沖田と土方」編だと伊東先生が登場した単行本未収録作品じゃないよな……。

※9/24追記 プリンセスゴールド買いました。別冊に木原敏江『天まであがれ!』冒頭から上京まで、岩崎陽子『無頼』から「菊一文字」、篠原烏童「矢竹の音」収録されています。

次号予告、「友情と宿命」編。檜垣レイコ『新撰組青春録』は永倉が原田との友情を回想する物語で、岩崎陽子『無頼』から「蒼天」は斉藤・沖田が藤堂の離隊に遭遇する物語(伊東先生がわずかしか出演しませんが男前……岩崎先生にはぜひ「菊一文字」から「蒼天」の間を埋める作品を、そして斉藤一を最期まで描く作品を描いて欲しいなぁ)。

あと、篠原烏童さんの新作で沖田総司と芹沢鴨を描いたのが本編に掲載予定とか。

「リカちゃん 八重の桜バージョン」、複製原画「トランスフォーマー マスターアートコレクション」新発売

株式会社タカラトミー

オフィシャルオンラインショップ 「タカラトミーモール」 リニューアルオープン第1弾!

1.大河ドラマとの初コラボレーション!着せ替え人形「リカちゃん 八重の桜バージョン」

2.パッケージアートの複製原画 「トランスフォーマー マスターアートコレクション」

9月10日(火)予約開始のご案内

株式会社タカラトミー(代表取締役社長:富山幹太郎/所在地:東京都葛飾区)は、NHK大河ドラマ「八重の桜」(※1)に登場するヒロインの凛々しい姿をモチーフにした着せ替え人形「リカちゃん 八重の桜バージョン」(希望小売価格:3,990円/税込 発売数量:1,000体限定)と、来年誕生30周年を迎える「トランスフォーマー」のパッケージアートの複製原画「トランスフォーマー マスターアートコレクション第1弾『戦え!超ロボット生命体 トランスフォーマー コンボイ(1985年)』」(希望小売価格:31,500円/税込 発売数量:100点限定)の予約受付を、2013年9月10日(火)から、オンラインショップ 「タカラトミーモール」http://takaratomymall.jpにて開始いたします。

「タカラトミーモール」は、2013年4月1日に新たに誕生したタカラトミーのオフィシャルオンラインショップです。機能の拡大や操作性を改善して9月10日(火)13:00からリニューアルオープンいたします。 今回の2商品は、リニューアルオープン第1弾として発売いたします。

「タカラトミーモール」は、今後も多様化するお客様のニーズに合わせて、ここでしか手に入らないオリジナル商品の企画や、タカラトミーグループ商品の魅力を最大限に引き出すセット提案など、メーカーならではのオンラインショップとしてご支持いただける店舗を目指してまいります。

「リカちゃん 八重の桜バージョン」

NHK大河ドラマ「八重の桜」のポスターにおける、主人公「八重」の印象的な姿をもとにデザインしています。黒髪で髪をひとつに結んだ「リカちゃん」が、袴に胸当て、腕には防具を装着し、その上から鮮やかなピンク地に桜模様の描かれた着物を羽織っています。足元は足袋に草履を履いています。より世界観を演出するために紙小物(刀、銃、「什の掟(じゅうのおきて)」)がセットになっています。

NHK大河ドラマ「八重の桜」は、福島県会津出身で、戊辰戦争では女性ながらに銃を持って戦い「幕末のジャンヌダルク」、維新後は「ハンサムウーマン」と称され時代をリードした女性、新島八重(にいじま やえ)の生涯を描いています。

本商品は、「生涯自分の可能性に挑み続け、すべての人の幸福を願った」というヒロイン像への敬意を込めて、もともと福島県とつながりの深い「リカちゃん」(※2)が、福島の女性をはじめ、日本の女性たちにエールを送る商品として企画されました。

※1 「八重の桜」について

http://www9.nhk.or.jp/yaenosakura/

「八重の桜」(やえのさくら)は、2013年1月6日より放送されているNHK大河ドラマ第52作で、福島県会津出身の女性、新島八重(にいじまやえ)の生涯を描いています。「什の掟」は会津の師弟教育七か条として人材育成の指標とされていたもので「ならぬことはならぬもの」という理屈ではない強い教えこそが「会津武士」の気質であり、私欲で道理を曲げない人間を形成したといわれています。

※2 「リカちゃん」について

http://licca.takaratomy.co.jp/

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、ドレスやハウスなどを使って 「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができます。発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴で、常に時代ごとの流行を取り入れながら展開し、親子二世代・三世代にわたって愛され続けています。

【「リカちゃん」と福島のつながり】

「リカちゃん」は、1993年、福島県小野町に「リカちゃんキャッスル」が開業したことを機に、小野町の「町おこしプリンセス(名誉町民に代わる称号)」に認定されました。さらに今年5月には「リカちゃんキャッスルが20周年を迎えたことから、小野町より「特別住民票」が交付されました。また7月には福島にあるレジャー施設「スパリゾートハワイアンズ」とコラボレーションして「スパリゾートハワイアンズ リカちゃん」を発売しました。

リカちゃんキャッスルHP http://www.liccacastle.co.jp/index.html

人生初ライブ落語が2010志の輔らくご@PARCOで、トリネタが「中村仲蔵」だった。

大ネタなので、志の輔さん以外には小満ん師匠しか聴いていない。

また志の輔さんで「中村仲蔵」を聴ける、嬉しい。

「仮名手本忠臣蔵ダイジェスト」志の輔

浴衣で見台を置いてリラックスモード……いやいや、50分も語るのは大変だと思う。左足を痛めてらっしゃるという噂もあるし。背景は国芳の絵をもとにした衝立(去年のACTでも使ったそうだが、すばらしい)。

マクラはリニアモーターカーと一昨日の満月(次に完璧な満月を見るのは2021年だそう)。

全12段をプロジェクターで浮世絵と登場人物名リストを投影しながら解説。志の輔らくごだからわかりやすく、途中でちょっと小芝居がはいったり。討ち入りの概要は知っていたけど、勘平おかるとかよく知ってなかったのでガッテンしました。

「中村仲蔵」志の輔

たぶん最初に見た時と演出が変わっていたと思う。生い立ちから青年時代のエピソードは初めて聴くような。

斧定九郎を演じる場面はスポットライトが花道に当たって再現ドラマ風。それまでの斧定九郎像をちゃんと解説しているし、妙見様への三×七=二十一日の願掛けの後で出会う無頼の浪人像もきっちり描かれているので、仲蔵が定九郎を演じているのが目に浮かぶよう。

公演は失敗したと思い込んで大坂に出奔しようとする仲蔵が裏道で芝居を見た町方のリアルな感想に触れる場面で泣き笑い。やっぱり志の輔らくごは普通の人々を描くのがうまい。

今日もまた3時間近い熱演をありがとうございました。

大ネタなので、志の輔さん以外には小満ん師匠しか聴いていない。

また志の輔さんで「中村仲蔵」を聴ける、嬉しい。

「仮名手本忠臣蔵ダイジェスト」志の輔

浴衣で見台を置いてリラックスモード……いやいや、50分も語るのは大変だと思う。左足を痛めてらっしゃるという噂もあるし。背景は国芳の絵をもとにした衝立(去年のACTでも使ったそうだが、すばらしい)。

マクラはリニアモーターカーと一昨日の満月(次に完璧な満月を見るのは2021年だそう)。

全12段をプロジェクターで浮世絵と登場人物名リストを投影しながら解説。志の輔らくごだからわかりやすく、途中でちょっと小芝居がはいったり。討ち入りの概要は知っていたけど、勘平おかるとかよく知ってなかったのでガッテンしました。

「中村仲蔵」志の輔

たぶん最初に見た時と演出が変わっていたと思う。生い立ちから青年時代のエピソードは初めて聴くような。

斧定九郎を演じる場面はスポットライトが花道に当たって再現ドラマ風。それまでの斧定九郎像をちゃんと解説しているし、妙見様への三×七=二十一日の願掛けの後で出会う無頼の浪人像もきっちり描かれているので、仲蔵が定九郎を演じているのが目に浮かぶよう。

公演は失敗したと思い込んで大坂に出奔しようとする仲蔵が裏道で芝居を見た町方のリアルな感想に触れる場面で泣き笑い。やっぱり志の輔らくごは普通の人々を描くのがうまい。

今日もまた3時間近い熱演をありがとうございました。

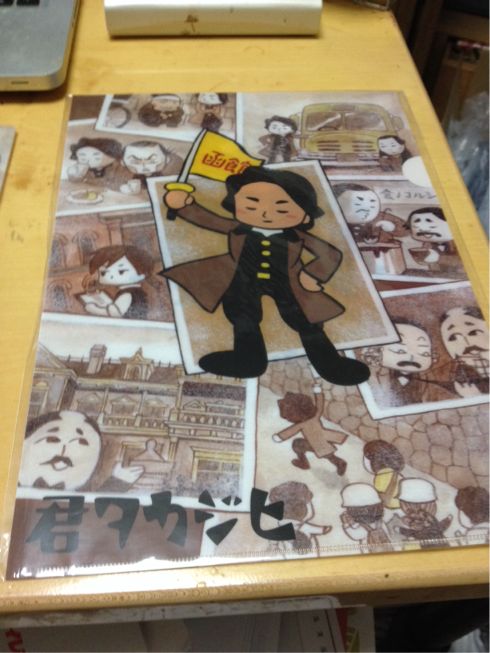

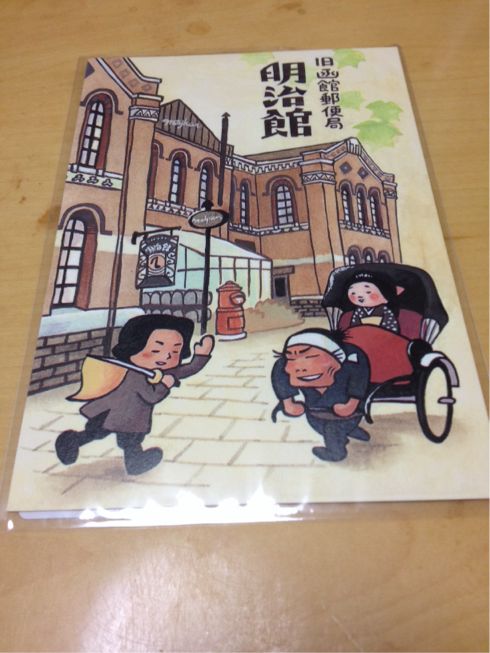

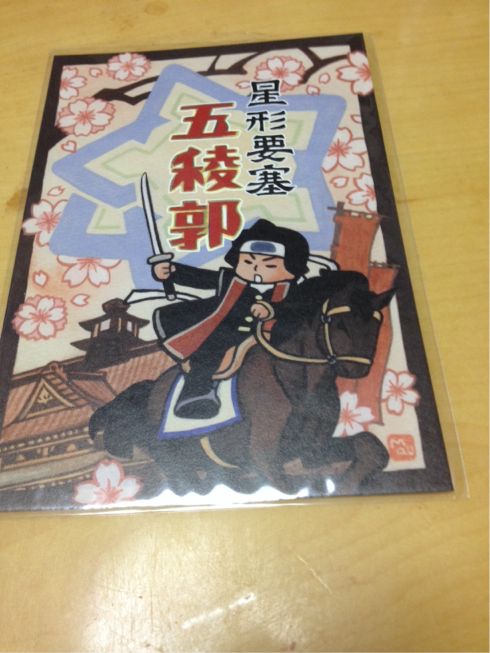

白牡丹の旅行記は番外編がデフォでくっついていたので、再現します。

全国各地、ゆるキャラが流行ってますが、このキャラをゆるキャラと呼ぶのはためらいます。だってかっこかわいいんだもん♪

合同会社工房アルティスタ ヒジカタ君

函館でガイドの仕事をしている、「幕末観光」という会社の課長だそうです。

土方歳三に憧れているそうです。

仕事仲間には榎本さん・荒井君・大鳥君・中島さん・島田君・甲賀君・市村君。

友達に車夫の近藤さん。

レトロかわいい絵柄で、函館観光の一翼を担っています。

グッズは明治館と函館空港2階JALUX、ANAポルックスで購入できます。

去年明治館で見た時には品切れしたら追加はされないような哀しい雰囲気がただよっていたのですが、今年見たらハガキとしおりが増えてました(≧∀≦)。

このしおり、カラフルで気に入ってます。

ヒジカタ君に「また会おう」なんて言われた日にゃ、次の函館旅行を即ブッキングしてしまいます(笑)。

全国各地、ゆるキャラが流行ってますが、このキャラをゆるキャラと呼ぶのはためらいます。だってかっこかわいいんだもん♪

合同会社工房アルティスタ ヒジカタ君

函館でガイドの仕事をしている、「幕末観光」という会社の課長だそうです。

土方歳三に憧れているそうです。

仕事仲間には榎本さん・荒井君・大鳥君・中島さん・島田君・甲賀君・市村君。

友達に車夫の近藤さん。

レトロかわいい絵柄で、函館観光の一翼を担っています。

グッズは明治館と函館空港2階JALUX、ANAポルックスで購入できます。

去年明治館で見た時には品切れしたら追加はされないような哀しい雰囲気がただよっていたのですが、今年見たらハガキとしおりが増えてました(≧∀≦)。

このしおり、カラフルで気に入ってます。

ヒジカタ君に「また会おう」なんて言われた日にゃ、次の函館旅行を即ブッキングしてしまいます(笑)。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(11/29)

(10/19)

(09/13)

(07/16)

(03/25)

最新コメント

[12/06 discuss]

[12/06 iqos iluma]

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚