新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

史実に忠実に再現した箱館奉行所、寒すぎるそうです^_^;。土方さんたち、どうやって寒さをしのいだのでしょうか。

北海道

寒すぎる箱館奉行所 「幕末」忠実に復元し時に氷点下 苦情相次ぐ

滋賀

井伊家ゆかりの雛人形 長浜城歴史博物館で特別陳列始まる

佐賀

三重津海軍所跡で発掘調査公開 200人が見学

長崎

グラバー園の逸話満載ガイド本 長崎総科大バークガフニ教授が出版

鹿児島

かごしま観光PRキャラバン隊:「新幹線で鹿児島へ」 毎日新聞京都支局訪問 /京都

ブックレビュー

『プチャーチン』白石仁章著

北海道

寒すぎる箱館奉行所 「幕末」忠実に復元し時に氷点下 苦情相次ぐ

【函館】函館市が昨年7月、国特別史跡・五稜郭内に復元し、初の冬を迎えた箱館奉行所で観光客から「寒すぎて十分見学できない」との苦情が相次いでいる。完全復元を原則とする国の方針に従い、幕末12 件期の構造を忠実に再現したため通気性に富み、暖房設備が十分でないためだ。管理する市教委は、文化庁と近く対策を協議する。

「今の室温は2度。時には氷点下になる」。奉行所奥の暖房機のない部屋で、加納裕之館長(78)は話した。「室内でもコートは手放せない」という。

箱館奉行所は1864年(元治元年)に幕府が北方警護のため建設し、71年(明治4年)に解体された。市が27億円かけて139年ぶりに復元。公開後の入場者は21万人(21日現在)で、すでに初年度目標の15万人弱を大幅に超えた。

ところが、昨年12月ごろから寒さへの苦情が絶えない。職員は「凍えてすぐに退館する人も。苦情は多い日で10件はある」

防寒対策のため、雨戸を閉めたことも裏目に。室内の照明は最小限しかなく「暗くて展示が見えない」との指摘も出始めた。

<北海道新聞1月22日夕刊掲載>

滋賀

井伊家ゆかりの雛人形 長浜城歴史博物館で特別陳列始まる

長浜市の長浜城歴史博物館で22日、特別陳列「大通寺の雛(ひな)人形-井伊家の婚礼道具」が始まった。3月9日まで。

彦根藩主で、幕末に幕府の大老だった井伊直弼の七女、砂千代(さちよ)ゆかりのひな人形や調度品を紹介。

砂千代は長浜市内の大通寺住職の内室となった。今回は寺に伝わる中から、ひな飾りを主体にした品々を展示している。

男びな、女びなの衣装や装飾品に現代の意匠が見て取れる古今びなをはじめ、黒漆にボタンや唐草の文様を蒔絵(まきえ)で施した長持ちやたんす、はさみ箱などは、小さくても精巧に仕上げられ、当時の栄華を伝える。

長浜市内から出土した古墳~奈良時代の人形代(ひとかたしろ)も展示。人形代は人間を模した木片で、川に流して災い、けがれをはらう祭礼に用い、流しびなの原型ともされる。

入館は一般400円、小中学生200円。29日午後1時半から展示説明会がある。

問い合わせは博物館=電0749(63)4611=まで。

佐賀

三重津海軍所跡で発掘調査公開 200人が見学

世界遺産登録を目指して佐賀市が調査を進めている佐賀藩の洋式船基地、三重津海軍所跡(佐賀市川副町)で22日、発掘調査の一般公開があった。市民約200人が、船を入れたドックの木製護岸などを見学。幕末に蒸気船を手掛けた佐賀藩の近代技術に思いをはせた。

発掘現場は早津江川のほとりで、これまでの調査で約30メートルの直線的な木製護岸が確認された。

大きな穴が掘られた現場には丸太や板を打ち込んだ護岸が姿を見せており、発掘担当者が遺構を示して「絵図などからドックは当初、袋状と予想されていたが、実際は直線で蒸気船の修理に適した形状だったことが分かった」と発掘成果を説明。護岸の一部は強固な構造で「木を使う日本の伝統技法を、西洋技術の導入に役立てた点は興味深い」などと話した。

熱心に説明を聞いていた佐賀市の男性(57)は「技術の高さに感心し、佐賀藩の先進性を感じた」、川副町の女性(60)は「ドックの存在が証明されたわけで、世界遺産への大きな一歩」と目を輝かせた。

ドックの発掘は今回で終了する予定で、説明会は遺構を埋め戻す前に広く見てもらおうと市教委が開いた。

長崎

グラバー園の逸話満載ガイド本 長崎総科大バークガフニ教授が出版

長崎総合科学大教授でグラバー園(長崎市南山手町)の名誉園長、ブライアン・バークガフニさん(60)が、同園の歴史を分かりやすくまとめたガイド本「長崎游学5 グラバー園への招待」をこのほど、長崎文献社(長崎市大黒町)から刊行した。最新の研究成果を盛り込んでいる。

グラバー園は1974年、旧長崎居留地の一角に開園。園内には幕末に建てられた旧グラバー邸、旧オルト住宅、旧リンガー住宅の3棟と、72年以降に園外から移築された6棟の洋館がある。同書は各棟の歴史について解説したほか、同園内で生活した外国人の人物像を紹介している。

旧グラバー邸、旧オルト住宅、旧リンガー住宅の所有者を詳しく調査し、暮らした外国人の変遷を一覧表にまとめた。「冒険商人」と呼ばれたグラバー、オルト、リンガーについては、妻子の肖像写真も掲載し、一家の生きざまに光を当てた。

リンガーの子孫らが提供した貴重な写真も収録。1865(慶応元)年ごろ撮影の旧オルト住宅の全景は、前庭に日本最古とみられる噴水が写っている。調度品が鮮明に分かる同宅の居間や、日本・中国・西洋人の子どもが入り交じった海星学校小学部の集合写真などからは、長崎居留地の暮らしぶりが実感できる。

エピソードも多数紹介し、英国で生まれた秘密結社「フリーメイソン」の長崎における活動にも言及。フリーメイソンのシンボルを刻んでいる旧リンガー住宅の門柱は、昭和30年代以降に同園内へ移設されたものという。バークガフニ教授は「グラバーをフリーメイソンとするのは根拠がない俗説」と話す。

バークガフニ教授は「グラバー園でどのような人々が暮らしていたのか、という歴史物語を知ってほしい」と話している。

価格は840円。問い合わせは長崎文献社(電095・823・5247)。

鹿児島

かごしま観光PRキャラバン隊:「新幹線で鹿児島へ」 毎日新聞京都支局訪問 /京都

鹿児島市の食や自然をPRしようと、同市のイベント制作会社などでつくる「かごしま観光PRキャラバン隊」が21日、京都市上京区の毎日新聞京都支局を訪れた。

3月の九州新幹線全線開業を控え、全国で鹿児島市の魅力を発信している。23日午前10時半からJR京都駅前(下京区)でパンフレットなどを配るという。

京都支局を訪れたのは、西郷隆盛や島津斉彬らに扮(ふん)したスタッフら7人。「温泉や銭湯だけでなく、幕末の志士たちの志を感じることのできる施設がたくさんある。ぜひ新幹線で鹿児島に来てほしい」と話していた。【小川信】

ブックレビュー

『プチャーチン』白石仁章著

幕末、黒船で来航して恫喝(どうかつ)的態度で開国を迫ったアメリカのペリーは有名だが、「対話」で友好の道を開いたロシアのプチャーチンを知る人は少ない。

礼儀正しく玄関(長崎)を訪れ、外交交渉を通じて親日家となり、明治天皇から旭日大綬章が贈られ、幕末から明治期の北方領土問題を解決したロシア軍人である。著者は、勤務する外務省外交史料館で発掘した記録から、その実像に迫る。

帰国後も、日本人留学生を厚遇し、ロシア駐在日本人外交官に便宜を図った。死後も遺言で長女のオーリガが来日してディアナ号ゆかりの静岡県・旧戸田(へだ)村に遺産を寄贈するなど終生、日本への愛情を持ち続けたことを本書は明らかにしている。(新人物往来社・1470円)

去年の今頃、志の輔らくご2010inPARCOを見て、落語会通いにはまった自分。

今年もチケット取って行ってきました。誘い合わせた友人が風邪で行けなかった分も楽しんでこようと意気込んで。

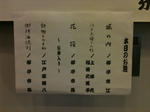

自分もなるべく事前情報は取らないようにしてましたので(不本意にも目にすることはあったのですが)、本日のネタは折り返し表示にしました。

今年もチケット取って行ってきました。誘い合わせた友人が風邪で行けなかった分も楽しんでこようと意気込んで。

自分もなるべく事前情報は取らないようにしてましたので(不本意にも目にすることはあったのですが)、本日のネタは折り返し表示にしました。

今日は夕方から志の輔らくごを聴きにいきます。

埼玉

文化審答申:「鴻巣の赤物製作技術」重文に 玩具作りで全国初 /埼玉

東京

140年前の江戸城を撮った男 江戸東京博物館で企画展

幕末から明治を撮り続けた日本のダヴィンチ「140年前の江戸城を撮った男―横山松三郎展」江戸東京博物館

神奈川

坂本龍馬と過ごした女性たち

守れ文化財、湘南地区でも消防訓練、茅ケ崎では旧和田家で実施/神奈川

長野

レルヒ少佐からスキーを学び、日本に普及させた、堀内文治郎の顕彰板を出身地の松代に建てた

岐阜

企画展:芝居浮世絵版画、27点展示--瑞浪 /岐阜

大阪

花嫁のれん展 関西で初開催 2月3日か

大阪

「京の匠たち・美の系譜」を開催

和歌山

江戸時代の番所記録 串本の潮崎さん保管

兵庫

貴重な江戸時代の寄付状発見 香美町・長楽寺

高知

龍馬ふるさと博:9観光施設、偉人伝ミュージアム承認--推進協議会 /高知

佐賀

三重津海軍所跡で発掘調査公開 200人が見学

長崎

演劇:「上野彦馬」市民劇 県が役者、スタッフ募集 3月13日に長崎で上演 /長崎

グラバー没後100年、記念イベント4月から本格化

エンターテインメント

[宝塚歌劇団]史上初OG17人が「次郎長三國志」に挑戦 榛名由梨ら往年のトップスターが勢ぞろい

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】

(97)東大教授・山内昌之 玉蟲左太夫

文化

『新選組 幕末の青嵐』でデビューした木内昇氏が直木賞を受賞しましたね。

<芥川賞・直木賞>受賞者4人が会見 芥川賞はサラブレッドとフリーター 直木賞2人は自然体

埼玉

文化審答申:「鴻巣の赤物製作技術」重文に 玩具作りで全国初 /埼玉

◇「職人技認められた」

国の文化審議会(西原鈴子会長)は21日、本県を代表する縁起物の郷土玩具「鴻巣の赤物製作技術」を重要無形民俗文化財に指定するよう、文部科学相に答申した。県内の同文化財指定は7件目。玩具の製作技術では全国初の快挙に、関係者らは「子供の健康を願う優しい気持ちとすべて手作業の職人技が認められた」と、喜びをかみしめている。【清水隆明】

●疱瘡よけを願い

「鴻巣の赤物」とは、鴻巣市人形地区に伝わる、ダルマや獅子頭など赤い色をした人形のこと。赤は、子供の命にもかかわる病気として恐れられた疱瘡(ほうそう)(天然痘)よけの色として使われた。

かつては桐(きり)だんすの産地で材料のおがくずが入手しやすかったこと、中山道沿いの宿場町で多く販売できたことなどで、幕末から大正期にかけて発展した。最盛期には製作する店が約30あったといい、現在も3軒が赤物作りに携わっている。

●手間を惜しまず

このうち、1834(天保5)年創業の人形製造卸販売「太刀屋」では、13代目の大塚文武さん(67)をはじめ家族4人で製作している。木枠に、おがくずと正麩糊(しょうふのり)(でんぷん)を混ぜた練り物を詰めて型抜きして乾燥させ、塗料を筆で塗る。1個作るのに半年もかかる。機械に頼らず、気の抜けない細かな仕事ばかりだが、大塚さんは「昔通りに手間を惜しまないことが素朴で温かみのある作品に仕上がる」と説明する。

答申では、子供の成長を願う民間信仰が背景にあったこと、全工程で伝統的な作り方が継承されている点などが評価された。

同文化財指定に「私というより、創業者から長年取り組んできた努力が報われてうれしい」とほほ笑む大塚さん。「亀金(カメに乗った金太郎)や犬金(犬にまたがった金太郎)など、今はなくなった作品を復活させたい」と、一層の創作意欲を見せている。

東京

140年前の江戸城を撮った男 江戸東京博物館で企画展

幕末から明治にかけての激動期に歴史に残る数多くの貴重な写真を撮った日本人に焦点を当てた企画展「140年前の江戸城を撮った男――横山松三郎」が、墨田区の江戸東京博物館で開かれている。西洋から学んだ最先端技術を使って撮影に挑む当時の様子を伝える写真や初公開のガラス原板など約140点が展示されている。3月6日まで。

横山は1838(天保9)年に千島列島の択捉島で生まれ、その後家族と移り住んだ箱館(函館)で写真を知ったという。努力して技術を習得し、68(慶応4)年に東京・両国で写真館を開業、間もなく現在の台東区池之端1丁目あたりに写真館「通天楼」を開業した。当時の写真は、ガラス板に感光乳剤を引き、それが乾かないうちに撮影、現像する「コロディオン湿技法」と呼ばれるものだった。

企画展の主題にもなっている旧江戸城の撮影は71(明治4)年3月に、当時の政府の命を受けて行われた。そのとき撮影された写真に絵師の高橋由一が彩色した64枚からなる「旧江戸城写真帖(ちょう)」(東京国立博物館蔵、重要文化財)に付された文書からは、次第に荒廃していく旧江戸城の姿を写真で残そうとした意図が伝わる。壁が崩れ落ち、草が生い茂った場内に武士姿の人たちが写っている「本丸北詰橋(はねばし)門・岩岐多聞櫓(やぐら)」などがその代表例だ。

企画を担当した岡塚章子学芸員は「来日した外国人も江戸城を撮っているが、多くがかっこいい姿を伝える写真になっている。横山の写真には、ありのまま当時の姿を社会的なまなざしでとらえ、変わりゆく時代を写そうという意図が感じられる」と話す。写真帖が修復作業中のため、彩色された写真と江戸東京博物館が所蔵するガラス原板を、一部間近で対比しながら鑑賞できるのも興味深い。

「写真を使った文化財調査の最初期」(岡塚学芸員)として、72年に法隆寺や東大寺、京都御所などで行われた「社寺宝物調査」の写真も初出品されている。時代とともに髪形や服装が変わっていく横山自身の写真やスタジオ風景、15センチほどの大きさで1枚が1円という83年当時の写真価格表も展示されている。同館によると現在の価値で8万円ほどといい、写真が高価な貴重品だったことが分かる。

開館時間は午前9時半~午後5時半(土は7時半)、月曜休館。常設展示観覧料(一般600円など)で入場できる。問い合わせは同館(03・3626・9974)。(小渕明洋)

幕末から明治を撮り続けた日本のダヴィンチ「140年前の江戸城を撮った男―横山松三郎展」江戸東京博物館

140年前の江戸城を撮影した日本のダヴィンチ・横山松三郎

140年前の江戸城の写真があるってご存じでしょうか?東京都墨田区の江戸東京博物館では、幕末から明治にかけて写真を中心に活躍した「日本のダビンチ」こと、横山松三郎の展覧会「140年前の江戸城を撮った男―横山松三郎展」を1月18日(火)から3月6日(日)まで開催中です。

貴重な「140年前の江戸城」撮影したガラス原板をはじめ、幕末から明治、江戸から東京へと移り変わる激動の時代を写した、横山松三郎の全容をはじめて公開する展覧会です。

重要文化財「旧江戸城写真ガラス原板」など貴重な資料を展示

択捉島(えとろふ)出身の横山松三郎は、幕末期に到来した写真に興味を抱き、独力で技術を習得し、上野池之端に写真館「通天樓」を開き、多くの歴史的な写真を撮影します。また、石版や油彩画など西洋から伝来した芸術表現も積極的に取り入れるなど、現代の「メディア・アーティスト」にも通じる活動をしました。

この展覧会では、140年前の江戸城を撮影したとされる重要文化財「旧江戸城写真ガラス原板」や、非常に珍しい「壬申検査関係ステレオ写真ガラス原板」など貴重な資料を展示。近代の幕開けを生きた「日本のダビンチ」のすべてに迫ります。

「140年前の江戸城を撮った男―横山松三郎展」

江戸東京博物館 常設展示室5階

東京都墨田区横網1-4-1

03-3626-9974(代表)

開催期間/1月18日(火)~3月06日(日)

開館時間/9:30~17:30(土曜日は19:30まで)

※入館は閉館の30分前まで

料金/600円(情報提供:大人の社会見学ニュース)

神奈川

坂本龍馬と過ごした女性たち

幕末・維新の英雄、坂本龍馬。彼の周囲にいた元気で個性的な女性たちのことを学ぶ講座が海老名市役所7階会議室で開かれる。

日時は2月19日(土)午前10時から正午まで(9時30分開場)。参加費無料で要申込み、定員は先着順に50人。講師は松蔭大学講師の伊東秀征氏が務める。

日本初のハネムーンに出かけた龍馬の妻・お龍さんや、「男に出来て女に出来ないことはない」と言った龍馬の姉・乙女さん、北辰一刀流の千葉道場主の娘・佐那子さんなど、激動の時代を龍馬と共にした女性たちの生涯を知り、現代にも通じる彼女たちの魅力溢れる生き方を学ぶ。

申込み・問合せは市広聴相談課【電話】046(235)4568まで。

守れ文化財、湘南地区でも消防訓練、茅ケ崎では旧和田家で実施/神奈川

文化財防火デーの26日に合わせ、湘南地区の各消防本部でも管轄内の文化財を対象に消防訓練を実施する。20日には同地区のトップを切って、茅ケ崎市消防本部が市内の古民家で訓練を行った。

訓練が行われたのは、同市堤にある古民家「市民俗資料館旧和田家」。江戸時代に萩園村の村役人を務めた和田家の住宅で、幕末65 件の大型民家の特徴を備えている。1982年7月に市の重要文化財に指定され、85年に現在の場所に移築・復元された。

訓練は、火の付いたたばこで枯れ草が延焼。強風の影響で旧和田家にも飛び火したとの想定で行われ、市消防本部などから約30人が参加した。「火事だー」。火災に気付いた管理者が119番通報し、到着した消防隊が古民家に向かって一斉放水した。

その他の消防本部は24日に平塚市、26日に藤沢市・寒川町・二宮町、30日に大磯町がそれぞれ訓練を実施する予定。

長野

レルヒ少佐からスキーを学び、日本に普及させた、堀内文治郎の顕彰板を出身地の松代に建てた

日本にスキーが伝えられて今年でちょうど100年になるのに合わせ、長野市の観光誘客事業「松代イヤー」の実行委員会は17日、日本で初めてスキーを学び技術普及に貢献した松代出身の堀内文治郎(1863~1942)を顕彰する看板を、松代町御安町の生誕地に立てた。

文治郎は旧陸軍で大本営陸軍部副官などを歴任。新潟県高田(現・上越市)で歩兵連隊長を務めた1911(明治44)年、オーストリアの交換将校として来日したレルヒ少佐からスキーを学び、このときが日本スキーの発祥とされる。文治郎はその後、スキー技術や道具の普及にも努めた。

看板は木製で、高さ1・5㍍。文治郎の似顔絵入りで、略歴やスキー伝承の経緯を紹介している。各地で日本スキー発祥100年の記念行事が行われている折、同実行委は「今年こそ市民に文治郎を知ってもらうチャンス」と期待している。

松代イヤー事業の一環で、実行委はこのほか、今年生誕200年を迎える幕末の思想家佐久間象山にゆかりの地など、地元が輩出した4人に関係する場所にも同日中に案内板を立てた。

(提供:長野市民新聞)

岐阜

企画展:芝居浮世絵版画、27点展示--瑞浪 /岐阜

瑞浪市明世町のミュージアム中仙道で、美濃歌舞伎復興40周年と芝居小屋「相生座」の再建35周年を記念した企画展「芝居浮世絵版画展」が開かれている。3月27日まで。

同館収蔵の豊斎の「絵本太功記二段目 本能寺」や芳兼・芳嘉の「碁太平記白石噺」、国周の「歌舞伎十八番勧進帳」など27点を展示。今も演じられている舞台の名場面を描いた作品が大半で、市川家のお家芸である“にらみ”を利かせた芝居絵が目を引いている。江戸中村座の顔見世の様子など、当時の風俗を生き生きと描いた作品もある。いずれも幕末から明治中期ごろに制作された版画。横長に3枚つながれた作品は、版元が違うにもかかわらず、サイズも絵柄もピタリと合い、規格が設けられていたことをうかがわせる。

入館料300円、中学生以下無料。月曜休館。今月25日は臨時休館。【小林哲夫】

大阪

花嫁のれん展 関西で初開催 2月3日か

旧加賀藩(石川県)の商家などに伝わる風習「花嫁のれん」を紹介する「花嫁のれん展in関西」が2月3日から、大阪府豊中市の国登録文化財「奥野家住宅」内のギャラリーで開かれる。同展は石川県七尾市の旧市街にある商店街「一本杉通り」で2004年から開かれ、人気を集めている。東京や名古屋でも開催しており、関西では初開催となる。

花嫁のれんは加賀藩の領地だった能登・加賀・越中地方の一部に今も伝わる婚礼の風習で、加賀友禅を基調に松竹梅や鶴、ボタンなどおめでたい意匠をあしらったのれん(縦横約2メートル)を、花嫁が嫁入りの時に持参。婚家の仏間の入り口に飾ってくぐり、先祖の仏前でお参りをしてから結婚式を始める。幕末から明治初期のころに始まったとされる。

七尾市の「一本杉通り」で04年、商店街のおかみさん5人がたんすに眠っていたのれんを店先に飾る「のれん展」を初めて開催。翌年からは地元のカップルが風習にのっとった結婚式を挙げる「花嫁道中」も始めた。10年4~5月に開いた「のれん展」は約8万2千人が訪れる人気ぶりで、名古屋、東京でも展示会を開いた。昨秋には「花嫁のれん」を題名にした連続ドラマが全国放映された。

関西初の展示会は、商店街の店主らでつくる「一本杉通り振興会」などが豊中市中桜塚2丁目の国登録文化財・奥野家住宅内の「ギャラリー桜の庄兵衛」で開く。江戸後期と推定される伝統的農家建築の会場では、一本杉通りでしょうゆ店を営む鳥居正子さん(56)ら17人が、持参したのれん10本を掛け、来場者に花嫁のれんの風習や思い出、自然あふれた七尾の魅力などを語る。

鳥井さんは娘(33)の着物の生地で手作りしたのれんを持参する予定。「のれんは母が娘に託すもので、それぞれに物語がある。のれんをきっかけにした出会いを楽しみにしたい」と話した。

2月3~7日の午前10時半~午後4時。入場無料。問い合わせは七尾市観光協会(0767・53・8424)へ。

大阪

「京の匠たち・美の系譜」を開催

ウェーブ産経の文化サロン「京の匠たち・美の系譜」の第1回が1月20日、大阪市北区の産経新聞梅田オフィスで開かれ、会員約60人が参加しました。京都観光の企画プロデュース会社「らくたび」代表の山村純也さんが「日本の絵画史上最高のエリート集団〝狩野派〟」と題し、室町後期から江戸時代にかけ栄華を極めた狩野派を解説しました。

最初に、密教の教えを伝える曼荼羅図が登場したのが800年ごろ、狩野派の〝始祖〟の正信が室町幕府の御用絵師になったのが1500年ごろ、その700年の間に、明兆、如拙、周文などがいたと説明しました。

山村さんは「室町~江戸の400年間、狩野派は御用絵師として活躍したが、世界史上でもこれほど長期の例はない。優れた作品はもちろん、時の権力者への政治力を備えていた」と指摘しました。

〝始祖〟の正信は、水墨画にとどまらず、肖像画、仏画なども手がけ、万人を喜ばせたいわれ、正信の子、元信はさらに支持者を広げ、狩野派の「型」を創造したといわれいます。

そして、元信の孫、永徳は10歳で将軍、足利義輝に謁見を許されるなど、その才能は早くから注目されました。勇壮でスケール感あふれる表現は、戦国時代という時代性もあり、織田信長、豊臣秀吉など武将に好まれたといわれています。

江戸時代になると、永徳の孫、探幽が頭角をあらわします。永徳の再来、早熟の天才といわれ、余白を単なる余りではなく、情感を伝える空間まで高めた「余白の美」が特徴とされています。

山村さんは「軽く感じる人もいるようだが、描かなければならないもの、描かなくてもよいものを、峻別しているのではないか」と感想を語りました。

江戸幕府の成立にともない、狩野派も江戸に移るが、永徳の養子の山楽は京都にとどまり、のち京狩野として幕末まで続く。京都という土地柄、豊臣家から仕事を請け負っていたため、山楽は大坂の陣をきっかけに一時、徳川から敵方とみなされました。

江戸に移った狩野派は、江戸後期になると、生まれつきの天性の質を備えた「画質」より、学習して学んだ「学画」を重視するようになります。徹底して「型」(粉本)を覚え込ませるため、狩野派画塾の最大の特徴として「粉本教育」といわれています。

例えば、14、15歳で入門すると、卒業までに11、12年かかったといわれてます。

しかし、斬新な画法が生まれないなど、マイナスの面もあり、最大の発注者の江戸幕府が倒幕されると、狩野派も衰退に向かいました。

第2回は2月10日。「斬新な美しさの構築を成し遂げた〝琳派〟」を取り上げます。

和歌山

江戸時代の番所記録 串本の潮崎さん保管

和歌山県串本町潮岬の潮崎洋さん(69)は、江戸時代に紀州藩が潮岬沖を航行する船を見張っていた様子などをかいた文書や絵を自宅に保管している。このほど記録を解読した古座古文書研究会代表の谷口哲夫さん(79)=同町神野川=は「潮岬が国防の第一線だったことを示す貴重な資料」と話している。

潮崎さんの先祖の潮崎利右衛門という人が江戸時代、海防組織の遠見番所に勤務していた。潮崎さんが保管している「旧紀州藩遠見番所記録」と書かれた箱には、潮岬沖を通る船を描いた絵や外国船を見掛けた時の対処法などについて書いた書物が入っている。1929年、昭和天皇が行幸で潮岬を訪れた時、潮崎さんの祖父が昭和天皇に見せたという。

書物に記録されている年代は寛永20(1643)年から慶応4(1868)年まで幅広いが、谷口さんによると、筆跡が似ていることから同時期に書かれたものではないかという。

文化5(1808)年の「御用状控帳」には、ロシア船が日本に来た時の対処の仕方について、紀州藩からの通達で「蝦夷の島々で狼藉(ろうぜき)に及んだロシア船を見掛けたら厳重に打ち払え。遭難漂着に紛れている場合もあるので注意するように」と書かれている。

嘉永3(1850)年の「御用状留帳」には、紀州藩からの通達で「大筒(大砲)やのろし場を決められた場所に置き、土地の侍と訓練するなど準備を怠らないこと。ただし、決まり事にこだわらず、臨機応変に」などと書かれている。

慶応4年の「御用船之控」には、一年を通して軍用船が通った日や時間、本数が記されている。この年は明治に変わった年で、戊辰戦争で軍用船の動きが激化していたことから、船の動きを克明に記録している。

外国船を判別するための絵図もあり、ロシア、オランダ、中国、琉球の船と国旗がカラーで描かれている。

遠見番所の記録は串本町史にも掲載されているが、谷口さんが遠見番所記録の現物を元に、昨年12月から自宅で1カ月ほどかけて解読し直した。

谷口さんは「当時の人は外国が攻めて来た時の備えを真剣に考えていた。串本には現在、自衛隊の駐屯基地があり、歴史のつながりを感じる」と話している。

兵庫

貴重な江戸時代の寄付状発見 香美町・長楽寺

但馬大仏で知られている兵庫県香美町村岡区川会の長楽寺(五十嵐啓道住職)から江戸時代の村岡・山名藩の歴代藩主が同寺に土地などを寄進していたことを示す貴重な「寄付状」が発見された。山名藩が代々、同寺を重要な存在と考えていたことを裏付ける内容。山名藩の歴代藩主の直筆のまとまった寄付状が見つかったことについて歴史研究家や同寺檀家、山名藩の関係者らから「歴史的に価値がある」と注目されている。

長楽寺で発見された山名藩主代々の貴重な「寄付状」(写真は9代・義蕃公のもの)=5日、香美町村岡区川会、長楽寺

同寺は、歴史的な史料を総合的に調査しようと昨年から倉庫に収めてある古文書などの調査に着手しており、殿様の寄付状は倉庫にあった古い桐の箱の中から発見された。これまで同寺では、1912(明治45)年12月の地元川会地区の大火災によってご本尊と過去帳以外はすべて焼失したとされていた。

発見された寄付状は、実質江戸に住み、村岡藩に帰らなかった初代(豊国)と2代(豊政)を除き、3代・矩豊公から11代・義済公までのうちの7人分。年代的には江戸時代前期の1689年(元禄2)から幕末の1860年(万延元)までの間で、約170年の歴史の厚みを感じさせている。

それぞれの寄付状には、寄付の理由について、長楽寺に安置されている薬師如来を修理・保全するためなどと説明しているほか、寄付する石高なども明記。藩主が自ら書いたことを示す花押が記されている。

箱の中には寄付状のほかに、当時の家老が記した「田畑所付」も九つ見つかっており、寄進された土地や畑の場所名、収穫見込みの石高などの明細が詳しく記帳されている。

調査に当たった郷土歴史研究家で、同寺総代の同区長板、古川哲男さんは「山名藩の代々の殿様のお墨付きの寄付状が残されているのは珍しい。貴重な歴史の史料で長楽寺の大切な宝物だ」と話している。

また五十嵐住職は「これまでご本尊と過去帳以外はすべて焼失したと伝えられていたので、寄付状の発見にはびっくりしている。長楽寺の宝として大切に保存し、機会を見て檀家や一般にも公開したい」と話している。

高知

龍馬ふるさと博:9観光施設、偉人伝ミュージアム承認--推進協議会 /高知

3月5日に開幕する観光イベント「志国高知 龍馬ふるさと博」の第1回推進協議会が19日、高知市内のホテルであり、県立坂本龍馬記念館など9観光施設を「ふるさと博偉人伝ミュージアム」とすることを承認した。

会長の尾崎正直知事や、県内市町村長ら約150人が出席した。事務局が「こうち旅広場」と命名されたJR高知駅前のメーン会場について説明。現存の観光情報発信館「とさてらす」に加え、大河ドラマで使われた坂本龍馬の生家セットを展示する「『龍馬伝』幕末志士社中」と、イベント広場の総称となる。セットは車椅子を使う観光客のためにスロープを設置するなど、若干手を加えるという。

同ミュージアムは、その土地ゆかりの偉人を紹介する企画展などを実施する施設。7市町村の9カ所が選ばれた。また、地域の花を生かした「ふるさと博花絵巻」の会場に、四万十市トンボ自然公園など3市村の3観光施設を選定。いずれも「1次候補」の位置付けで、今後追加される可能性もある。

会終了後は、ふるさと博のラッピングバスがお披露目された。高知-東京の「ブルーメッツ号」(1日1往復)と、高知-大阪の「よさこい号」(1日10往復、ラッピングバスは1日1往復)で既に運行している。【千脇康平】

佐賀

三重津海軍所跡で発掘調査公開 200人が見学

世界遺産登録を目指して佐賀市が調査を進めている佐賀藩の洋式船基地、三重津海軍所跡(佐賀市川副町)で22日、発掘調査の一般公開があった。市民約200人が、船を入れたドックの木製護岸などを見学。幕末に蒸気船を手掛けた佐賀藩の近代技術に思いをはせた。

発掘現場は早津江川のほとりで、これまでの調査で約30メートルの直線的な木製護岸が確認された。

大きな穴が掘られた現場には丸太や板を打ち込んだ護岸が姿を見せており、発掘担当者が遺構を示して「絵図などからドックは当初、袋状と予想されていたが、実際は直線で蒸気船の修理に適した形状だったことが分かった」と発掘成果を説明。護岸の一部は強固な構造で「木を使う日本の伝統技法を、西洋技術の導入に役立てた点は興味深い」などと話した。

熱心に説明を聞いていた佐賀市の男性(57)は「技術の高さに感心し、佐賀藩の先進性を感じた」、川副町の女性(60)は「ドックの存在が証明されたわけで、世界遺産への大きな一歩」と目を輝かせた。

ドックの発掘は今回で終了する予定で、説明会は遺構を埋め戻す前に広く見てもらおうと市教委が開いた。

長崎

演劇:「上野彦馬」市民劇 県が役者、スタッフ募集 3月13日に長崎で上演 /長崎

県は、3月13日にメルカつきまち(長崎市築町)で上演する市民劇「ホトガラフィー~写真師彦馬撮影控」に出演する役者やスタッフを募集している。

県は08年から、諫早市出身の脚本家、市川森一さん(69)らを講師に招き、プロの役者や戯曲家を養成する「長崎座」に取り組んでいる。この中で、長崎を題材とした戯曲を創る「戯曲工房」の受講生らが、上野彦馬(1838~1904年)が長崎に開いた日本初の写真館「上野撮影局」を舞台に、街の人々との交流を描いた。

上演には、市民劇団「しっぽくパラダイス」が協力。出演者のうち、幕末の長崎で日本初の西洋料理店「良林亭」を開いた草野丈吉(1840~86年)役の30~40代の男性がまだ決まっていないという。合わせて衣装、舞台美術や楽屋整理などのスタッフも求めている。申し込みは、制作事務局(090・4993・3594)。【錦織祐一】

グラバー没後100年、記念イベント4月から本格化

幕末から明治にかけ、日本の近代化に貢献した貿易商トーマス・グラバー(1838~1911年)が亡くなってから、今年で100年を迎える。長崎市のグラバー園では4月から、軌跡をたどるパネル展示や記念パレードなどのイベントを本格化させる。関係者は「観光地としては有名でも、人物像はあまり知られていない。功績が市民に浸透するきっかけにしたい」と話している。

グラバーは英国スコットランド出身。21歳の時、貿易商社員として長崎に移り、3年後に「グラバー商会」を設立。西南雄藩などに武器や船を供給し、薩長藩士の英国留学を支援した。一方で、故郷から専門家を招き、長崎市小菅町に日本初の修船所を開設し、炭鉱の技術発展に貢献。ビール業界にも目を付け、「キリンラガービール」のラベルの原型を提案したことでも知られる。

グラバーらの研究を続けるブライアン・バークガフニ長崎総合科学大教授(60)によると、1918年2月21日付の英字新聞「ザ・ナガサキ・プレス」には、艦長も水兵も分け隔て無く接する一面やパーティーで客に飲み物を配る細やかさなどの人柄が記されているという。

邸宅が残るグラバー園では4月以降、年間イベントを企画。花のフェスティバルの時期に園周辺でパレードを行うほか、日本の近代化に果たした役割を顕彰するパネル展示などを計画している。

同園の指定管理者「長崎歴史の街 共生グループ」のウォーカー・ジェームス正良さん(36)は「観光客が園に抱くイメージは、異国情緒あふれるという漠然としたもの。没後100年を迎える12月に向け、グラバーという人物そのものをPRしたい」と張り切る。

バークガフニ教授は「日記などの資料が乏しく、グラバー研究者は少ない。その行動力や人脈の豊かさを見直せば、停滞する現代の日本社会が学ぶことも多いのでは」と話している。

エンターテインメント

[宝塚歌劇団]史上初OG17人が「次郎長三國志」に挑戦 榛名由梨ら往年のトップスターが勢ぞろい

宝塚歌劇団OG総勢17人が出演する舞台「勢揃い、清水港 次郎長三國志」が21日、博品館劇場(東京都中央区)で開幕した。主役の清水次郎長を演じた元月組トップの榛名由梨さんは「宝塚の長い歴史の中でも任侠ものは初めて。精いっぱい汗水たらして頑張ります」と意気込んだ。次郎長シリーズをやることは「夢のような話がやっと実現した。やり始めたらさすがに男役の元トップスター。さまになってきていると思う。次郎長役は背伸びが必要だけれど、人間的に成長できたと思う」と自信をにじませていた。

「清水次郎長」は、幕末に活躍した侠客・清水次郎長こと山本長五郎の半生を描いた村上元三の長編小説シリーズで、舞台は森の石松を加えて次郎長一家がそろう「勢揃い清水港」をアレンジ。駿河国清水港に一家を構え、渡世に知られるようになった清水の次郎長。一宿一飯の恩で次郎長の命を狙った森の石松は、次郎長から受けた情けにほれ込み、逆に子分になる。都田一家の間柄はますます険悪になる中、けんかっ早い石松の扱いに手を焼く次郎長は、自らの愛刀「五字忠吉」を讃岐金比羅宮に奉納するように、修行を兼ねて旅の間は酒を飲まず、けんかもしないと約束させて使いに出す……という物語。

「ベルサイユのばら」で初代オスカルを演じた榛名さんをはじめ、江尻の大熊役は元雪組トップの郷ちぐささん、森の石松を同じく元雪組トップスター汀夏子さん、石松の親友・小松村七五郎を元花組トップスターの高汐巴さんと豪華なキャストで、宝塚OG17人が出演する舞台は初めて。また、大衆演劇界のスター・竜小太郎さんも、謎の女お竜をはじめとする3役で出演する。

郷さんは「長年休んでいましたが久々に出てまいりました。同期の榛名さんに守られてやっています」と話した。汀さんは「いろんな組でいろんな時期にやめた人々が集まって芝居をやれて幸せ」と喜び、高汐さんも「年始からにぎにぎしい舞台。華やかで凛と潔く演じさせていただきます」とうなずいた。関東綱五郎を演じたえまおゆうさんは「私が子供のころにあこがれたトップさんと演じられて感激。上級生の方々を突き飛ばして、偉そうに頑張りたいと思います」と緊張気味で、元星組トップスターの瀬戸内美八さんは「上下の規律を守りながら、和気あいあいとやっています」と話し、初の殺陣は「切られてくださる方がお上手なのでともかく楽しいチャンバラです」と笑顔で話していた。

舞台は30日まで約3時間の上演となる。(毎日新聞デジタル)

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】

(97)東大教授・山内昌之 玉蟲左太夫

治にも乱を忘れざる者

大学新卒者の就職難には関係者の一人としても胸が痛む。民主党政権もいろいろ尽力しているが、日本企業の海外シフトと関連する必要な人材と新卒者の大企業志向とのミスマッチも大きい。また、学生気質も変化しており、外国に出かける積極性が希薄な者も当世多いようだ。欧米やアジアはまだまだ多くの刺激に充(み)ち溢(あふ)れているというのに、狭い国内だけで充足してしまうのは日本の若者くらいではないか。

鎖国を引きずった幕末でも若者は何とかして欧米に渡って未知の文物を見たいと熱望した。勝海舟は咸臨(かんりん)丸を操船して米国に渡り、福沢諭吉も欧米を広く見聞して帰国後に有為の人材を育てたのだ。

幕末の変動で悲劇の最期

なかには、吉田松陰が渡航の夢を果たせず獄死したように、せっかく米国に出かけながら幕末の変動で悲劇の最期を迎えた人物もいた。仙台藩の内部抗争で死んだ玉蟲左太夫もその一人である。

左太夫は、万延元(1860)年に修好通商条約批准書交換のために米国に出かけた正使新見豊前守(しんみぶぜんのかみ)の従者であり、その見聞記を『航米日録』に残した。『日本思想大系66・西洋見聞集』(岩波書店)に収められた日録は、因習にとらわれない好奇心旺盛な若者がひたむきに異国の世界に接して感動し、時に失望もする心の内面を率直に吐露している点でも現在の大学生に是非読んでもらいたい書物である。幸いに昨年、左太夫の子孫の山本三郎氏によって現代語訳されたので誰にも分かりやすく読みこなせるようになった(『仙台藩士幕末世界一周』荒蝦夷(あらえみし)発行・2205円)。

page: 2

玉蟲左太夫の素晴らしいのは、言葉も通ぜず慣習の違う世界でも米国人の善意や美徳を理解できる素直さがあったことだ。水兵が死ぬと艦長まで葬送に参加して涙を流すあたりにも、初めは封建の世に育った武士らしく違和感をもったのに、まもなく人を分け隔てしない米国人の善意や人情に感心するようになる。

また、米国発展の原動力として学校や病院などを見たいと希望するのに、万事に保守的な使節たちは土産などの購入に熱心で、市民との交遊に関心を示さない有り様に不満を漏らしもする。大統領や国務長官はじめ政府首脳が気取りもなく市民と面談するのを見て、日本の上下関係との違いにも驚いた。米国の礼儀のなさと日本の「礼法」のみの厳しさを比較して、礼法のみ厳しいよりも礼法薄くとも情の交わりが厚いほうがよいのではと米国流を評価するのも面白い(巻2、3月17日)。

米国の長所見逃さず

かまびすしい議会を日本橋の魚市場みたいなものだと形容する比較の妙も興味深いが、玉蟲左太夫は民主国家の米国が封建国家の日本より勝っている点もしっかりと見逃さない。まずサンフランシスコからパナマに向かう折、左太夫は改めて米艦の士官も水兵も怠けずに「治乱一般」に平常心を維持することに感動した。この鍛錬があればこそ「大風波」や「風難」があっても互いに力を尽くして事態を平然と処理できるというのだ。

これに比べて日本は200年以上も平和が続いたので何事も古い慣習にこだわり、積極的な業に励む者はいないと左太夫は手厳しい(巻8、3月28日)。まさに、何か起きれば「人皆狼狽(ろうばい)して其処置を失ふに至る」とは、まるで現代の日本政治にもあてはまりそうだ。

page: 3

折角菅直人首相が、消費税や武器輸出三原則の見直しを打ち出しても、理解を示さず連立政権の足を引っ張る一部の政党人などは平時慣れするあまり、左太夫のいう「閑ができても昼寝するか酒を飲んで怠ける」と言われても仕方ないかもしれない。志のある者が後世のことを考えていろいろな策を建白しても、「愚人」と誹謗(ひぼう)されて志を実現できないのは、いまも同じであろう。

内閣を改造した菅首相には、是非に左太夫のいう「治にも乱を忘れざる者」として危機感を広く国民に訴えてほしい。また未来を担う若者にも、かつて左太夫が相互に助け励ましあう米国人の美徳や「精勤」を見て、日本人として恥ずかしいと述べた素志を謙虚に学んでほしいのである。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】玉蟲左太夫

たまむし・さだゆう 文政6(1823)年、仙台藩士の家に生まれる。藩校「養賢堂」に学び、江戸に上る。箱館奉行の堀利煕(としひろ)に仕え、ともに蝦夷地を視察し、克明な記録を残す。万延元(1860)年、幕府遣米使節に加わり渡米。帰国後は仙台藩に戻り、戊辰戦争では奥羽越列藩同盟の成立に奔走したが、藩の降伏により投獄。明治2(1869)年、切腹させられた。

文化

『新選組 幕末の青嵐』でデビューした木内昇氏が直木賞を受賞しましたね。

<芥川賞・直木賞>受賞者4人が会見 芥川賞はサラブレッドとフリーター 直木賞2人は自然体

第144回芥川龍之介賞(以下芥川賞)・直木三十五賞(以下直木賞)の発表が17日、東京都内であり、それぞれの受賞者4人が個性あふれる会見を行った。

【写真特集】芥川賞・直木賞 受賞者4人の会見の様子

芥川賞は朝吹真理子さん(26)の「きことわ」と西村賢太さん(43)の「苦役列車」が受賞。直木賞は木内昇(きうち・のぼり)さん(43)の「漂砂のうたう」と道尾秀介さん(35)の「月と蟹」の2作が受賞した。芥川賞、直木賞ともにダブル受賞となったのは、芥川賞に金原ひとみさんの「蛇にピアス」と綿矢りささんの「蹴りたい背中」、直木賞に江國香織さんの「号泣する準備はできていた」と京極夏彦さんの「後巷説百物語」が受賞した03年後期の第130回以来7年ぶり。

現在、慶応大大学院に在籍中の朝吹さんは、初候補作での受賞。父は詩人で仏文学者の朝吹亮二さん、大叔母はフランソワーズ・サガンの「悲しみよこんにちは」などの翻訳で知られる朝吹登水子さん、シャンソン歌手の石井好子さんも大叔母にあたるという“サラブレッド”だ。スレンダーな体に黒のカットソーとスカートというシックな装いで、つめには赤いマニキュアを施して登場し、時折気品のある笑顔を見せながら質問に答えた。「常に、そっと読者であるあなたという人に届ける手紙のような気持ちで作品を書いている」といい、受賞作を「うそを完遂するということを一番の目的にした」と説明。小説の面白さを「うそがうそとして機能して、うそから生まれたうその世界を読み手が受け取ったときにうそが反転して真(まこと)として返ってくるところ」とコメントした。受賞によって作品が多くの人の目に触れることについて、「うれしく思います。(作品が)実際に読者であるあなたに届いて、作品を介してのやりとりを、もっと緊密にできると思うとワクワクします」と喜んだ。大江健三郎さん、町田康さんの作品を愛読しているという。

一方、大きな体にブルーのネルシャツと革ジャン姿で登場した西村さんは、公立の中学を卒業後、これまでにフリーターなどで生計を立て、03年7月から同人雑誌「煉瓦」に参加して小説を書き始めたという経歴の持ち主。今回が3度目の候補作だった。「私小説にずっと救われてきた」といい、自身も私小説を執筆。創作中の様子を「ダメなヤツだなと思いながら書いていて、これは俺のことなんだと思ってがくっと落ち込んで、お酒に逃げて……。その繰り返しです」と振り返った。今後、仕事の依頼が増えるのでは?と聞かれると、「それはないと思います。あちこちから干されていますから。(受賞作が掲載された)『新潮』にも意固地になって(担当の編集者に)ゲラを持たせないというふざけたことをした」とジョーク混じりに話し、友人がおらず、父親との確執もあって受賞についても誰にも知らせていないと明かすなど、独特のユーモアを交えて赤裸々に語った。現在は「藤澤清造全集」を個人編集し刊行準備中で「汚い話なんですけど、今回の賞金プラスアルファで(本が)出せる」と喜んでいた。

初の候補作で直木賞を受賞した木内さんは、出版社勤務、フリー編集者を経て、04年「新選組 幕末の青嵐」でデビューした。選考結果を「銀座で編集者と待っていた」といい、黒のパンツに白いスニーカーという自身の服装について「今日はまさか(賞を)とるとは思わなかったので編集者の方と二次会を予定していて、新年会気分で銀座にいたので……。(服装には)絶対触れないでください。場違いで失礼しました。失敗したと思っています」と恥ずかしそうにコメント。受賞については「まだ実感がない。とれたこと自体びっくりしている」と驚きを隠さず、「選考委員の方が(これから)なんとかやっていけるだろうと背中を押してくださったのでは。これから今まで思いもしなかったことを経験すると思う。そこからはい上がったときに自分なりに(自分を)作家といえる気がします」と控えめに語っていた。

04年に「背の眼」で第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞して小説家となった道尾さんは、第140回から2年半にわたって5回連続で直木賞候補となり、「月と蟹」で初受賞した。受賞までの道のりを「5回といっても2年半なので、小説家をやっていく上で一瞬ですからね」とあっさりと語り、受賞について「候補になったときにうれしさは味わい尽くしている。これだけたくさん小説が出ている中で(候補に)選ばれることがすごいことだと思う。落選より受賞の方がもちろんいいですけど」と語るなど淡々とした様子を見せた。ファッションもジーンズにウオレットチェーンとハードなブーツを合わせたカジュアルスタイルで、自分へのご褒美や、受賞作の舞台になった鎌倉への再訪も「ないです」と答えるなど、あくまでも自然体だったが、今後の創作については「今までずっとやってきた通り、こんな本があったらいいなというものを素直に自分で書く。そのスタンスは崩さない。読者を意識しないことを続けていきたい」と静かな闘志を見せていた。(毎日新聞デジタル)

NHK土曜時代劇の枠がなくなっちゃうのは『陽炎の辻』ファンには寂しいなぁ。

NHK土曜時代劇が3月で終了、45年の歴史に幕 大型報道特番枠へ

BS枠で『新選組血風録』、永井大さんが主演ということは土方さん役かな。

NHK土曜時代劇が3月で終了、45年の歴史に幕 大型報道特番枠へ

NHKは19日、大河ドラマと共に“2大時代劇”として1965年から総合で放送してきた現在の「土曜時代劇」を今年3月をもって終了すると発表した。「木曜時代劇」など、放送曜日に合わせてシリーズタイトルを変えながら45年間親しまれた同時代劇枠は、2008年から現在の土曜放送に。1月スタートの舘ひろし主演ドラマ『隠密八百八町』(後7:30~)を最後に、一旦その役目を終える。同時間帯の後番組は、エンターテインメント性に富んだ番組と、骨太で見ごたえのある番組の2つの大型特集番組(各75分)を設ける予定。

長年、大河と並んで地上波で放送されてきた時代劇枠が、一旦その歴史に幕を閉じる。1963年の大河ドラマ開始から2年後、「土曜時代劇」の全身となる「大衆名作座」として時代劇枠が誕生。最初の作品は松方弘樹主演『人形佐七捕物帳』で、以後「金曜時代劇」「水曜時代劇」と曜日を変えながら数々の名作を生み出してきた。

地上波では時代劇枠が1つなくなるが、今年4月に3chから2chに再編されて新しく始まるBSデジタル放送波「BSプレミアム」に、新たな時代劇枠が“移設”される。その第1弾として、時代劇初挑戦となる永井大主演のBS時代劇『新選組血風録』が4月3日(日)午後6時45分から放送される。

BS枠で『新選組血風録』、永井大さんが主演ということは土方さん役かな。

ひの新選組まつりの恒例パレードに加えてということでしょうかね。

集まれ!土方歳三のそっくりさん 出身地の日野で写真コンテスト

我こそはという方、全国から応募されては。

集まれ!土方歳三のそっくりさん 出身地の日野で写真コンテスト

日野市商工会青年部と日野新選組同好会は、地元出身で新選組副長を務めた土方歳三(1835~69)のそっくりさんの写真や、新選組隊士のイラスト画を競うコンテストを開催することを決め、作品を募集している。 (堀祐太郎)

新選組が前身の「壬生浪士組」から名称を変え、京都の治安維持部隊として本格的に始動したのは一八六三(文久三)年。再来年で結成百五十周年を迎えることから、新選組人気をさらに高めようと初めて企画した。

土方のそっくりさんのコンテストは、現存する洋装の写真と同じポーズで撮影した写真の出来栄えを競う。衣装は市立新選組のふるさと歴史館(同市神明)が無料で貸し出す。対象者は、土方の現存写真が撮影された三十五歳に近い二十五~四十五歳とし、女性の参加も可能。申込期限は五月五日で、同七日のひの新選組まつりで、土方や近藤勇の子孫たちが審査する。

イラストコンテストは、新選組を題材としたテレビゲームやアニメなどが人気を呼んでいることから、従来の歴史・新選組ファンだけでなく、新しいファン層の関心を高めようと開催する。小中学生の部と成人の部に分けて行われ、作品のサイズは郵便はがきと同じA6判から、A3判まで。三月十一日必着で、審査を経て、ひの新選組まつりで表彰する。

日野新選組同好会の峰岸弘行名誉局長(50)は「結成から百五十年近くたっても、新選組はいまだに語り継がれ、人気も高い。新選組のふるさと・日野に多くの方が来られるきっかけにしたい」と期待している。問い合わせは日野市商工会=電042(581)3666=へ。

我こそはという方、全国から応募されては。

マッサージを受けていて、何となくひらめいた……といっても大したことはないが(苦笑)。

「江戸時代最大にして最後のシューカツ(就活)」という観点で浪士組を見たらどうなるだろうか。武士以外の身分には多少の流動性があったとして、一度リストラされたら・失業したら再就職ならぬ再仕官はほとんどかなわなかった江戸時代の武士。

清河八郎の献策によって実現したといわれる浪士組は、幕府側から見れば、浪人浪士が流入する江戸での治安対策事業であると同時に雇用対策でもあった。上京する将軍家茂公の警備を担う、いわば政府肝いりの短期限定派遣労働事業(業績のいい者には正社員契約の道あり^_^;)。

浪士組に加入した者たちには、江戸時代最大にして最後のシューカツであったろう。とすると、江戸から中山道経由で上京する浪士たちの集団は、今の時代でいえばグループ面接や課題プレゼンを受けさせられるシューカツ生のようなものだ。

そして、ややこしいことに、この浪士組を幕府に献策した清河八郎は、「この政策を利用して、集まった奴らを口先三寸で丸め込んで起業してやるぞ」と企んでいたのであった(爆)。

という視点で見たら、浪士組の中で起こる様々な事件は、どう見えるかな。

駄トピかしらん^_^;。

「江戸時代最大にして最後のシューカツ(就活)」という観点で浪士組を見たらどうなるだろうか。武士以外の身分には多少の流動性があったとして、一度リストラされたら・失業したら再就職ならぬ再仕官はほとんどかなわなかった江戸時代の武士。

清河八郎の献策によって実現したといわれる浪士組は、幕府側から見れば、浪人浪士が流入する江戸での治安対策事業であると同時に雇用対策でもあった。上京する将軍家茂公の警備を担う、いわば政府肝いりの短期限定派遣労働事業(業績のいい者には正社員契約の道あり^_^;)。

浪士組に加入した者たちには、江戸時代最大にして最後のシューカツであったろう。とすると、江戸から中山道経由で上京する浪士たちの集団は、今の時代でいえばグループ面接や課題プレゼンを受けさせられるシューカツ生のようなものだ。

そして、ややこしいことに、この浪士組を幕府に献策した清河八郎は、「この政策を利用して、集まった奴らを口先三寸で丸め込んで起業してやるぞ」と企んでいたのであった(爆)。

という視点で見たら、浪士組の中で起こる様々な事件は、どう見えるかな。

駄トピかしらん^_^;。

柳家花緑「あたま山」柳家喬太郎「竹の水仙」を再生しながら書いてます。

北海道

「咸臨丸とサラキ岬に夢みる会」に手づくり郷土賞

岩手

宮古で11月、新撰組サミット 模擬海戦や仮装行列も

千葉

江戸の庶民、めざすは料亭、長者… 佐倉で双六展

大阪

わが町にも歴史あり・知られざる大阪:/192 花外楼 /大阪

高知

「幕末の暮らし」体感施設に 龍馬伝生家セット

山口

松陰・晋作…かるたに維新志士 萩ゆかり50人の似顔絵

佐賀

三重津海軍所跡:30メートルの直線護岸確認--22日に一般公開 /佐賀

長崎

長崎龍馬会が墓前ウォーク 幕末の志士に思いはせ

サヨナラ龍馬アバヨ弥太郎-長崎の龍馬伝館、40万人超え閉幕 /長崎

鹿児島

霧島の龍馬館で羽織盗まれる、記念撮影用の特注品

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】(96)東大教授・山内昌之 寺島宗則(下) 政治原理と暫定措置

北海道

「咸臨丸とサラキ岬に夢みる会」に手づくり郷土賞

【木古内】国土交通省は12日、本年度の国土交通大臣表彰「手づくり郷土(ふるさと)賞」の受賞団体を発表した。道内からは木古内町のまちづくり団体「咸臨丸とサラキ岬に夢みる会」(久保義則会長)など2団体の活動が受賞した。会員らは「地道にやってきた成果。活動の励みになる」と喜んでいる。

同賞は、自然や文化、歴史など地域の魅力や個性を生かした活動を行う団体に贈られる賞。本年度の道内の受賞は同会など2団体。道南で受賞したのは、2006年度の「函館野外劇の会」以来、4団体目。

受賞理由で「住民自らが考え行動し観光交流拠点として整備し、地域の活性化に寄与している」と住民のボランティア活動を高く評価した。

同会は、2004年10月に発足。サラキ岬沖で座礁、沈没した幕末の軍艦「咸臨丸」をまちづくりに結びつけようと活動している。国道228号沿いにあるサラキ岬の公園の整備は、住民有志のボランティアに支えられてきた。これまでに同艦の模型設置や花壇整備を行い、5月初旬に開いているチューリップ祭りには多くの観光客が訪れるようになった。

久保会長は「訪れる人がもっと楽しめるように、サラキ岬を公園として充実させるため汗を流したい」と気持ちを新たにしている。

また、今年は同艦が沈没してから140年の節目で、9月には同艦にゆかりのある自治体の関係者を招き、「咸臨丸サミット」開催を予定している。多田賢淳事務局長は「手作りの活動が評価されうれしい。サミット開催に向けて受賞は弾みになる」と話している。認定証の授与式は2月8日に町役場で行う予定。

岩手

宮古で11月、新撰組サミット 模擬海戦や仮装行列も

宮古観光協会(沢田克司会長)は11月、宮古市内で第12回全国新撰組サミットin宮古を開催する。全国の新撰組や幕末の歴史ファンが集うサミットは県内初の開催。副長の土方歳三らが参戦した宮古港海戦にスポットを当て、ファンが新撰組の羽織を着る仮装パレードや隊士の子孫による講演会などを計画。宮古を歴史ロマンで盛り上げる。

サミットは、全国の新撰組ファンの交流促進とまちおこしなどを目的に年1回開催。第1回の東京都日野市から京都市、福島県会津若松市など新撰組にゆかりのある全国各地で開かれ例年、全国の新撰組ファン約100人が集う。

宮古港海戦は1869(明治2)年、宮古市の宮古港で榎本武揚率いる旧幕府軍と明治政府軍が戦った。日本初の洋式海戦として知られ、旧幕府軍には土方らが参戦した。

住民有志が宮古港海戦を研究し、サミットの開催地に立候補。日野市の日野新撰組同好会(峯岸弘行名誉局長)などのアドバイスを受けて先月、開催地に決まった。

サミットは11月の2日間開催し、隊士の子孫らによる講演や、市中心部を新撰組の羽織を着て練り歩く仮装パレード、客船を使った模擬海戦などを計画している。浄土ケ浜にある宮古港海戦の碑などゆかりの史跡巡りも予定する。

今後、サミットに参加する市民ボランティアを募集。5月には、浄土ケ浜でPRイベントを計画している。沢田会長は「宮古の閉塞(へいそく)状況を打破するために、市民も巻き込んだ面白いサミットを開催したい」と意気込む。

宮古港海戦とは 1869年5月6日に明治政府軍と旧幕府軍が争った海戦。土方歳三が戦艦「回天」に乗り込み、宮古港に停泊していた政府軍の最新鋭艦「甲鉄」奪取を決行したが、失敗した。回天を甲鉄に接舷させて斬り込むアボルダージュ作戦は、映画「ラストサムライ」のモデルといわれるフランス陸軍士官ジュール・ブリュネらが授けたとされる。

【写真=宮古市の浄土ケ浜にある宮古港海戦の記念碑。市内では11月、全国新撰組サミットが県内初開催される】

千葉

江戸の庶民、めざすは料亭、長者… 佐倉で双六展

佐倉市の国立歴史民俗博物館で、正月の遊びとしておなじみの「双六(すごろく)の小宇宙」展が開かれている。展示は江戸末期、明治の絵双六が中心。当時の世相と都市文化が、大判の色彩鮮やかな絵とともに浮かび上がる。

同館は約260点の双六を所蔵しており、今回はそのうち30点を展示している。

興味深いのは「新版御府内流行名物案内双六」。日本橋の朝市を振り出しに、麦飯、そばなどを経て江戸の超高級料亭の「山谷の八百善」「深川の平清」にたどり着く趣向だ。さながら、料理店ガイドで知られる「ミシュラン」の幕末版だ。

「春興手習(てならい)出精双六」は歌川広重の絵。現代の塾通いとそっくりだ。母親に手を引かれ寺子屋に入門するのが振り出しで、机を担いで去る「はもん(破門)」、罰をくらう「留(とめ)られ」もある。教えに従わず、勉強をしない子には罰が待っていたのだろう。

「新版主従心得寿語録」は奉公人が長者を目指す、江戸の「人生ゲーム」。小僧の出身地が近江、伊勢となっているのは、江戸で成功した近江商人、伊勢商人が多かったことを映すものだ。

「御大名出世双六」は幕府の官制の中で奉行、側用人、老中と出世しながら上がりを目指す。ただし「上」のマスには職名がない。当然そこは「将軍」の座。恐れ多いと遠慮したようだ。

古代からあった白黒の駒で遊ぶ盤双六は、江戸時代には衰え、出世双六や旅、行楽がテーマの道中双六、名所双六、妖怪双六などの絵双六がはやる。数千枚を刷り、今の価格だと1枚数百円から2千円程度で売ったとみられる。

同博物館の大久保純一教授は「双六は視覚的に知識を伝え、流行を知る機能があった。子どもは遊びながら知識を身につけることにつながった。その時代の人々の関心や、時代の空気を読み取ることもできる」と話している。

30日まで。入館料は一般が420円、高校・大学生が250円。1~6展示室を見られる。土曜日は高校生無料。問い合わせは同館(043・486・0123)へ。(高山修一)

大阪

わが町にも歴史あり・知られざる大阪:/192 花外楼 /大阪

◆大阪市中央区

◇伊助の魂、受け継ぐ 幕末から明治、逸話数多く

木戸孝允や伊藤博文ら明治の元勲たちが出入りした北浜の料亭、花外楼には、数々の逸話が残る。5代目女将(おかみ)の徳光正子さん(61)に伺った。

まずは、幕末に花外楼と名を変える前の加賀伊を開いた徳光伊助。「祖母から伝え聞いた話によりますと、伊助は男気があった人。大坂は与力、同心が少ない町で、伊助がウンと言わないと、手を出せなかったそうです」

幕府に逆らおうとする志士たちと親しく付き合うには、それ相応の覚悟があったはず。「木戸さんも伊藤さんも、当時は若人ですよね。次の時代のリーダーになる人。でも伊助は、そういう人を利用しようという考え方も嫌い」

花外楼と名を変えた後、伊助は通りを挟んだ南側に3階建てで100畳敷の宴会場を持つ別館を建てた。従来の花外楼を浜座敷、新館を陸座敷と称した。時の府知事が「その両方を結ぶ陸橋を架けてやろう」と勧めたが、伊助は「大阪が橋だらけになる」と断ったという。派手さを嫌い、頑固一徹な人物像が浮かび上がってくる。ゆえに「花街の華やかな人たちからは煙たがられたとも聞いてます」というのも、むべなるかな。

その気質は、娘のお悦にも引き継がれた。幕末のこと。大久保利通や木戸らが集っていた加賀伊に、新撰組の近藤勇が刀を手に飛び込んできた。「桂(小五郎、木戸孝允のこと)がいるだろう」と問い詰める近藤に、玄関番をしていたまだ幼いお悦は「そんな人はいやはりゃしません」とこともなげに答え、近藤を追い返したというから、えらいものだ。

お悦は木戸に可愛がられ、御霊神社の夜店に連れて行ってもらって、人形などを買ってもらったという。また、長じては、伊藤博文が宿泊した時、警護のため外で徹夜で立ち番をしている警官を気の毒に思い、伊藤に紙と筆を渡して「何か書いてあげてください」と頼んだとか、陸奥宗光に外遊みやげの洋傘をもらって、うれしさのあまり座敷で差して見せたとか、エピソードに事欠かない。

その娘で、正子さんの祖母、孝は幼い頃、井上馨に来客があると、後ろからうちわをあおぐのがお役目。眠くなって手が止まると、井上は「お孝、風がのうなったのう」と言ったという。そのお孝さんは、女学校で学んで、跡を継ぐのを嫌っていたが、時の総理大臣、桂太郎に説かれて3代目女将となる。

余談ながら、お孝さんの兄、衣城は大阪毎日新聞の11代目の社会部長だった。社会部史には「あの花外楼のぼんぼん出身とは考えられぬ獰猛(どうもう)な面構えと、あの炯々(けいけい)たる眼光が、社会部長としての凄(すご)いエネルギーを象徴しているかに見えた。一秒間もジッとしていない社会部長」と横顔が記されている。ああ、恐ろしい。

長男は代々伊助を継ぐものだったが、跡を継ぐのを嫌って記者になり、衣城を名乗った。正子さんは「鬼瓦みたいな顔をして怖かったですね」と、伯父の印象を語る。正子の名は、実は衣城が付けた。「これからの時代は単純でなきゃあかん」というわけだったそうだ。

1911(明治44)年に木造3階建てに建て替えられた花外楼が、今のビルに建て替わったのは1964年。蛇足ながら、私の生まれた年だ。それを記念して、花登筺が芝居を書き、東西で上演された。正子さんは言う。「花外楼は大阪の歴史だと思っています。私たちのものであって、私たちのものでない」と。

窓外には、土佐堀川を挟んで中之島が見える。大阪会議が開かれた時、中之島の東端はまだここまで延びていない。木戸や伊藤が見た景色はまた異なる。

ユリカモメが乱れ飛び、コンクリートの塀に並んで羽を休める。「うちでパンくずのエサをやってるんです。季節によって、オシドリやサギ、セキレイなんかも来るようになったんですよ」と女将さん。川面が冬の陽(ひ)にきらめいていた。【松井宏員】

高知

「幕末の暮らし」体感施設に 龍馬伝生家セット

県内で3月5日に開幕する観光イベント「志国(しこく)高知龍馬ふるさと博」の内容を検討する運営委員会の3回目の会合が14日、高知市丸ノ内の高知城ホールで開かれた。JR高知駅前に新設し、NHK大河ドラマ「龍馬伝」で使われた坂本龍馬の生家のセットを展示するパビリオンのイメージ図が完成。幕末の暮らしが体感できる施設にするという。

新パビリオン「『龍馬伝』幕末志士社中」(約600平方メートル)は7月9日に開館。龍馬の生家のセットが丸ごと移築され、龍馬の部屋や居間などを再現。調度品も幕末頃の物に似せ、「当時の人たちの声が聞こえてくるような雰囲気にする」という。

新パビリオンと、現在使われている隣接の観光情報発信館「とさてらす」を総称し、駅前会場一帯を「こうち旅広場」と命名した。

また、ふるさと博初日の3月5日は、同時開幕する「土佐の『おきゃく』2011」のメーン会場・高知市中央公園で、「龍馬伝」の出演者らを招いたイベントを行うことを決めた。歴史好きアイドル「歴ドル」の美甘子(みかこ)さん、県立坂本龍馬記念館職員らも参加し、龍馬についてのトークを行う。会場ではシャモ鍋をふるまう。桂浜でもイベントを行う予定。

期間中、土佐の偉人を紹介する施設として、佐川町立青山文庫など9施設を選定。さらに「花」「食」などのテーマや季節ごとに関連企画を広げていく。委員の一人は「スタンプラリーのように各施設を巡ってもらい、携帯端末から観光情報を得られる仕組みが必要」と指摘した。

次回は2月初旬に開き、新パビリオンの具体内容などについて検討する。

(2011年1月15日 読売新聞)

山口

松陰・晋作…かるたに維新志士 萩ゆかり50人の似顔絵

山口県萩市ゆかりの幕末の志士ら50人の似顔絵がユーモアたっぷりに描かれたかるたができた。吉田松陰や高杉晋作、伊藤博文らそうそうたる面々が並ぶ。

NPO法人「維新・人・夢浪漫」が、維新の街をPRしようと、週刊朝日の似顔絵塾で入賞歴もある地元のイラストレーター俵屋猛さんに依頼し、3千部作った。

萩、長門両市の小中高校などに無料で配り、残りは1部1千円で販売する(0838・22・1855)。偉大な先達に、萩の魅力アップと活動資金の確保を託す。

佐賀

三重津海軍所跡:30メートルの直線護岸確認--22日に一般公開 /佐賀

◇市教委「ドック構造解明に前進」

佐賀藩の幕末遺産の三重津海軍所跡(佐賀市川副、諸富町)の発掘調査で、佐賀市教委は14日、海軍所のドック北側の護岸を30メートルにわたって確認したと発表した。船が出入りした開口部付近の木製護岸も出土し、市教委は「ドックの構造解明に一歩近づいた」と位置づけている。22日に一般公開される。【姜弘修】

確認されたのは、09年に見つかった階段状の護岸から早津江川に向かって延びた約30メートルの護岸。ドック護岸を曲線的に描いた大正期の絵図と違い、直線的な構造だったことが判明した。

今回出土した開口部に近い護岸は木板をクイで留める簡易な構造をしており、木板は和船の板材を転用したとみられ、船くぎで固定されていた。

これでドックは階段状の造りと簡易な造りとが組み合わさった構造と分かり、より強固な階段状の部分には重量のある構造物などがあったと推測されるため、さらに発掘調査を続けている。

一般公開は22日午前9時半から、現場の佐野記念公園で。少雨決行。遺構は今月末に埋め戻すため、ドック跡を直接見られる貴重な機会という。

長崎

長崎龍馬会が墓前ウォーク 幕末の志士に思いはせ

幕末の志士、坂本龍馬とともに活躍した海援隊の隊士らが眠る墓などを巡る「亀山社中・海援隊墓前ウォーク」が15日、長崎市内であった。龍馬の顕彰活動に取り組む長崎龍馬会(馬渡善裕会長)の主催で19回目。会員ら10人ほどが参加した。

一行は風頭公園(同市伊良林3丁目)の龍馬像前をスタート。同公園内の上野彦馬や、晧台寺(同市寺町)にある近藤長次郎、高島秋帆の墓などを訪れた。墓前では線香を供えて手を合わせ、それぞれの功績に思いをはせた。

同会・龍馬楽校長の柴崎賀広さん(54)は「龍馬伝の放映も終わり、彼らの活躍が認知されてきた今こそ、イベントなどに力を入れていきたい」と話した。

サヨナラ龍馬アバヨ弥太郎-長崎の龍馬伝館、40万人超え閉幕 /長崎

長崎歴史文化博物館(長崎市立山)の長崎奉行所・龍馬伝館が1月10日、閉幕した。昨年1月9日にオープンして以来、約47万人の入場者が同館を訪れ、当初の目標だった40万人を大きく超えた。(長崎経済新聞)

【画像】 かわち屋による祝餅つきパフォーマンスで会場が盛り上がる

最終日は、同館のエントランスホールで「サヨナラ龍馬!アバヨ弥太郎!」と題した閉幕記念イベントが開催され、長崎を中心に活動する10組のミュージシャンらが出演。歌や舞、オペラ、和太鼓の演奏、餅つきパフォーマンス、月琴を中心にした長崎らしい音楽などで、終日同館をにぎやかな音色で包み込んだ。龍馬伝館が閉館した19時以降もイベントは続き、多くの人が同館との別れを惜しんだ。

今回のイベントをプロデュースしたプレイタイム・ロックの高浪慶太郎さんは「龍馬が盛り上げてくれた長崎の宴は終わるが、これを機会に芽生えた幕末長崎への興味をブームに終わらせたくない。この興味を根付かせるための始まりが今日」と笑顔で話す。同館によると、期間中の博物館全体での来場者数は約107万人だったという。

龍馬伝館の後は、大河ドラマ50作記念企画「長崎奉行所・大河ドラマ館」として生まれ変わる。1963(昭和38)年「花の生涯」から2011年「江~姫たちの戦国~」までの大河ドラマを一挙に紹介する予定。会期は2月11日~10月30日。観覧料は500円

鹿児島

霧島の龍馬館で羽織盗まれる、記念撮影用の特注品

幕末の志士・坂本龍馬が妻のお龍と「日本初の新婚旅行」で訪れたことにちなむ霧島市牧園町の塩浸

しおひたし

温泉龍馬公園資料館で8日未明、来館者の記念撮影用に展示していた特注の大人用羽織1枚(約10万円相当)が盗まれているのが見つかった。横川署が窃盗などの疑いで捜査している。

施設を管理する市によると、午前4時25分頃、委託している警備会社の警報が作動。20分後に同社の社員が横川署員とともに駆け付けたところ、受付窓口のガラスが割られて鍵が開けられていた。犯人は逃走した後だったという。

資料館は7日、平常通り午後6時まで開館していた。盗まれた羽織は、企画展を開いているNHKエンタープライズが展示した資料の一つ。昨年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」で龍馬を演じた福山雅治さんが撮影で使った羽織やサイン色紙などもあったが、ほかに盗まれた物はなかったという。

前田終止市長は「犯人は、命をかけて日本を変えた坂本龍馬の志を理解し、一刻も早く自首してほしい」とコメントした。

(2011年1月9日 読売新聞)

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】(96)東大教授・山内昌之 寺島宗則(下) 政治原理と暫定措置

「公使の暴走」憂慮

1810年以来3度もオスマン帝国に在勤した英国外交官のストラトフォード・カニング(レドクリフ子爵)は、クリミア戦争の処理にあたった3度目の在勤が1842年から58年まで及んだほどだ。トルコ語で「大・大使」という敬称をつけられたのも理解できる。日本駐在のパークス英公使の力も、カニングほどではないにせよ、かなりの威勢を示した。

パークスは税権回復に断固反対したが、これは関税自主権回復をさしあたり断念し協定税率の引き上げによる貿易協定の実現に満足すべきだと主張した欧州在勤の日本公使たちの意見にも近い。しかも、英独に駐在する公使は条約改正の国際会議をロンドンで開きたいという英国の提案を各国別交渉ならよいと条件を付けて同意する有り様であった。

五百旗頭(いおきべ)薫氏が著書の中で時に「日本公使の暴走」と呼ぶような事態は、寺島を嫌な気分にさせたに違いない(『条約改正史』)。どの公使も幕末には薩長の志士であり寺島を同格に見ていたにせよ、交渉開始は大臣の発議によるべきだという“明治の政治家主導”の理念をないがしろにしていたからだ。

page: 2

寺島の理念は正しかったにせよ、大隈重信が条約改正御用掛となり欧州在勤公使にも交渉の善後策をつけるように命じられた。西南戦争後の財政難に苦しむ政府部内には、関税収入の増加を求めるあまり、関税自主権回復を後に回して、改正交渉をとにかく協定関税の引き上げに限定しようとする動きが台頭していた。大蔵卿(きょう)の大隈はその筆頭だったといってもよい。

しかし寺島は、あくまでも関税自主権の回復を最優先とし、具体的な税目の交渉を始める作業を拒否した。財源の拡充をプラグマチックに求める大隈と、税権回復の原理的立場を譲らない寺島との亀裂は大きすぎる。閣内不一致ともいうべき事態は、完敗した寺島がまもなく外務省を去って文部卿に横滑りすることでひとまず避けられた。

百年の大計正面から

大隈の主張は傍目(はため)には“軟弱外交”のそしりを免れない。税権を回復できない代償として、満足な改正が失敗した場合に条約を廃棄する権利の承認や行政規則の制定権回復を目指すことが明言されたが、これは世論の批判をかわすためであった。

page: 3

外交の自主性から判断する限り寺島の方針は正論であり、大隈はあまりにも御都合主義にすぎる。寺島は外国語に堪能であり誰よりも泰西(たいせい)事情に通じていた。不平等条約改正という究極的願望はたやすく実現しがたく、大隈のように、何らかの妥協によって暫定的な協定が必要なことも知らないわけでなかった。しかし彼の知性は、暫定措置といえども常に「最終目標の光の下」に位置づけられるべきだったのである。

こう語った五百旗頭氏は、政治家たる者目標にたどりつくためには状況に対応しながら、いくつもの段階を踏破しなければならず、その態度は主客転じるかのように変転することもあると適切に指摘している。「その間、最終目標の大きな部分をかなり長い間断念しなければならない。このような政治家として振る舞うには、寺島はあまりにも謹厳であった」(『条約改正史』)

言い換えれば、寺島は大隈のように懸案を何でも実用的に片付けがちな手法を許せず、国家百年の大計にかかわる課題を暫定措置として扱う大雑把(おおざっぱ)さを許せなかったともいえよう。実際に、挫折したとはいえ、条約改正のような大命題をあくまでも正面からとりあげる寺島の気迫と信念には学ぶべき点も多い。

実直さが歴史的意義残す

さて、来年度以降の予算編成には抜本的な税制の見直しが必要なことが誰の目にも否定できなくなった。去年の参院選挙で菅首相が消費税引き上げを示唆したのは正しく、そのまま国民を相手に丁寧に信念を貫けばよかったのである。

もちろん、先行きは簡単でなく寺島のように条約改正挫折の責任をとって地位を退く危険性もあった。しかし指導者には、どの時代、どの世界でも政治的危機を絶好の機会に変える才も要求される。明治の条約改正は、四面楚歌(しめんそか)の状態でも自説を曲げなかった寺島の先駆的挑戦を基盤に実現したものだ。菅首相が消費税問題でリスクをとり政権交代と民主党政治の意味を後世に残す政治家となるのは難しいことではない。(やまうち まさゆき)

去年の笑い納めが市馬師匠、今年の笑い初めも市馬師匠。

市江さんの「堀の内」。主人公がそそっかしさ過ぎて自分はあまり笑えないネタではあるのですが、去年から何度か聴いている市江さん、上達したかなと思えるところがちらほら。

江戸あやつり人形、前から4列目でよかった。かっぽれ、もうひとつの舞(ひょっとこの面をつけた女性が酒を飲んで酔いつぶれる様を踊る……という舞)、獅子舞と3つ。獅子舞は、ふたりの男性がちゃんと獅子頭をかついで踊っているように見えました。

お待たせ、市馬師匠はまず「花筏」。昨日の初場所の模様を語り(生で観戦されたんでしょうか)、往年の名物行司の様子を語り、横浜にぎわい座にちなんだ目出度い相撲甚句を歌って(笑)から、「花筏」に。初めて聴くネタでしたが、笑った笑った。

中入り後は江戸屋猫八さんの鳥獣鳴き声のものまね。めでたいものをということで、うぐいす、うさぎ(鳴き兎だった)、にわとり、つる、チワワなど。チワワの一本締めで会場を盛り上げました。

そして、トリの市馬師匠はネタ出しの「御神酒徳利」。暮れから正月にかけての目出度いお話だし、主人公は調子に乗ってる感があるものの、人間その気にになってやれば何とか運が開けるという明るい気持ちになれる噺です。市馬師匠の美声と人柄で、聴けば癒され、元気が湧きます。

市江さんの「堀の内」。主人公がそそっかしさ過ぎて自分はあまり笑えないネタではあるのですが、去年から何度か聴いている市江さん、上達したかなと思えるところがちらほら。

江戸あやつり人形、前から4列目でよかった。かっぽれ、もうひとつの舞(ひょっとこの面をつけた女性が酒を飲んで酔いつぶれる様を踊る……という舞)、獅子舞と3つ。獅子舞は、ふたりの男性がちゃんと獅子頭をかついで踊っているように見えました。

お待たせ、市馬師匠はまず「花筏」。昨日の初場所の模様を語り(生で観戦されたんでしょうか)、往年の名物行司の様子を語り、横浜にぎわい座にちなんだ目出度い相撲甚句を歌って(笑)から、「花筏」に。初めて聴くネタでしたが、笑った笑った。

中入り後は江戸屋猫八さんの鳥獣鳴き声のものまね。めでたいものをということで、うぐいす、うさぎ(鳴き兎だった)、にわとり、つる、チワワなど。チワワの一本締めで会場を盛り上げました。

そして、トリの市馬師匠はネタ出しの「御神酒徳利」。暮れから正月にかけての目出度いお話だし、主人公は調子に乗ってる感があるものの、人間その気にになってやれば何とか運が開けるという明るい気持ちになれる噺です。市馬師匠の美声と人柄で、聴けば癒され、元気が湧きます。

こんばんは、白牡丹です。『未完の多摩共和国』著者の佐藤文明さん(リンク先は拙ブログの感想記事)が亡くなったと聞き、力を落としています。多摩の歴史の中で新選組を位置づけ、明治維新から自由民権運動までの流れを書いた良作でしたので、続刊を期待していたものですから……。

北海道

東奥日報のコラムです。

箱館偉人選挙のサイトはこちらです。自分に投票権があったら……やっぱり土方としぞうに入れちゃうんだろうなぁ(苦笑)。

青森

第9熱唱で会津若松と交流 斗南藩140年記念演奏会 むつ

山形

「影法師」35年、思いつづる “ベスト盤”付き、記念の本出版

埼玉

越谷で「時代まつり」を・徳川家など歴史遺産PR

近藤勇も越谷に来ていた?・富田屋伊左衛門方に一泊

石川

よみがえる「本陣」の姿 宝達志水・県文化財の岡部家

三重

立見尚文:紹介する資料展--桑名で31日まで /三重

京都

「京北の文化と小学校」展:歴史や教育紹介--下京 /京都

高知

龍馬ゆかり「いろは丸」絵図

山口

【都道府県 伝統の教え】山口県 「明倫館」から受け継いだもの

吉田松陰:処刑前年、悲嘆の書状 同志追悼「此道の一欠事」 山口の学芸員が購入

佐賀

偉人伝第2弾「大隈重信」10日発売 著者講演会も

熊本

小楠「絶筆」見つかる 明治政府登用の喜び表す

ドイツ

幕末から昭和、1千点超す写真発見…ボン大学

コラム

四国新聞のコラムです。

1月7日付・ちくわつながり

【幕末から学ぶ現在(いま)】(95)東大教授・山内昌之 寺島宗則(上)

【ダン吉 南海に駆けた男】将口泰浩(5)差別を受ける土佐郷士

【ダン吉 南海に駆けた男】将口泰浩(6)板垣死すとも自由は

徳川将軍コーヒー:「18代」から、こだわりの味を継承

北海道

東奥日報のコラムです。

2011選挙イヤーが明けた。県議選、知事選と続く決戦の前に、まずは今月10日投票の「箱館偉人選挙」に注目だ。函館市選挙管理委員会のホームページに載っている「選挙公報」を見て驚く。なんと超大物4人が立候補しているではないか。

「明治維新党、坂本竜馬」「菜の花党、高田屋嘉兵衛」「新選組公認、土方歳三」「無所属、石川啄木」。同市ゆかりのオールスターそろい踏み選挙だ。盛り上がらないわけがない。大河ドラマ人気に乗る坂本候補が叫ぶ。「不景気の今こそ風雲児の出番。函館の夜明けは近いぜよ!」。

財界のドン高田屋候補も「海運で景気回復」と強気だ。土方候補は軟弱な若者を武士道で鍛え直すと豪語し「若者よ、五稜郭に集え!」と呼び掛ける。石川候補は働いても働いても楽にならなかった過去を振り返り「文学に親しみ、豊かな心を育む街にしたい」と静かに語る。

市選管が企画した成人の日架空選挙は楽しそうだ。成人を祝う式場に記載台と投票箱を持ち込み、新成人に実際に投票してもらう。模擬投票を通じて一票の大切さを知ってもらうイベントだ。著名人候補の熱い競り合いを演出し、投票率100%を目指す。

誰に投票するか、大いに悩むところだ。乱世の竜馬か。ロシア外交に強い豪商高田屋か。治安を守る新選組土方か。蟹と戯れる文化人啄木か。魅力あふれる候補者が出ると、選挙はこんなにおもしろくなる。新成人が知っておいて損はない選挙の格言がある。「出たい人より出したい人」

箱館偉人選挙のサイトはこちらです。自分に投票権があったら……やっぱり土方としぞうに入れちゃうんだろうなぁ(苦笑)。

青森

第9熱唱で会津若松と交流 斗南藩140年記念演奏会 むつ

戊辰戦争に敗れ、移封された会津藩士らが現在の青森県むつ市を中心に「斗南藩」を築いて140年を迎えたのを記念し、むつ市の下北文化会館で26日、むつ市と会津若松市の市民合唱団員による「ベートーベン第九演奏会」が開かれた。

むつ市の「むつ下北第九の会」の主催で、同会を中心に、会津若松市の「会津第九の会」の代表9人を加えた93人で合唱団を編成。青森市民交響楽団の演奏に合わせ、情感豊かに第4楽章を歌い上げた。

姉妹都市のむつ、会津若松両市の市民合唱団が、むつ市で合同演奏会を開くのは、2007年に続き2回目。むつ下北第九の会の村中一文会長(57)は「節目の年に、二つの合唱団が声を合わせたことは意義深い。今後も歌を通じ交流を深めたい」と話した。

山形

「影法師」35年、思いつづる “ベスト盤”付き、記念の本出版

長井市内のフォークグループ「影法師」(横沢芳一代表)が、結成35周年を記念した本「『現場歌手』35年『影法師』という生き方」を出版した。時代を見つめ、社会にメッセージを発信してきた音楽活動への思いをつづっている。

影法師は1975(昭和50)年に結成された。国鉄長井線存続運動のテーマソング「今日もあの娘は長井線」、戊辰(ぼしん)戦争で官軍が東北地方を侮辱した言葉とされる「白河以北一山百文」をタイトルにした曲など、メッセージ性の強い歌を発表してきた。

今回は節目の年に活動記録をまとめようと企画。知人で漫画家の魚戸おさむさんが表紙を手掛け、持ち歌から19曲を選び、当時のエピソードや写真を盛り込みながら16章に編集した。巻尾には19曲が入った“ベスト盤”CDが付いている。長井市の「長井まちづくり基金」を活用して出版した。メンバーの青木文雄さん(57)がメーンライターを務めた。

長井線を書いた章では、孫に会いに行くおばあさんとの会話を回想し「人は速さ、便利さを追い求め、時間に追われて日々を過ごすようになった。このおばあちゃんに流れている時間、この長井線の時間のスピードが、本当は人間らしい時間なのかもしれない」と記述。

「白河以北一山百文」の章では、87年の東北自動車道開通時、首都圏で発生する廃棄物が、東北各地に運び込まれて処分されていることに憤り、長井弁の歌を作ったことを紹介し「地方は日本の縮図。地方を歌うことは、この国のすぐそこにある明日を歌うことだと悟った」とつづっている。終章の「美しい村」では、バブル経済にわいた80年代の日本について、当時、記した文章を掲載。「必ずや終焉(しゅうえん)を迎える日がくる。その時この国の人々は虚妄の社会から離れ、命を癒やす共生の世界を目指すはずだ」と記している。

メンバーの遠藤孝太郎さん(58)は「出版作業を通じ、活動の方向性が間違ってなかったと感じた。日本の経済成長が頭打ちになった今、歌を通じ、人とのつながりの大切さを訴えたい」と話している。本はA5判92ページで2000円。1000部を作った。長井市内の書店や物産館などで取り扱っている。問い合わせは遠藤さん0238(84)6445。

埼玉

越谷で「時代まつり」を・徳川家など歴史遺産PR

越谷市で「時代まつり」を地元のシンボルイベントとして開催しようと、市民有志が昨年、「越谷時代まつりの実現をめざす会」を設立した。市内の会社員・広瀬知也さんと自営業・田中利昌さん(29)、中村重喜さん(71)の3人が呼びかけたもの。広瀬さんらは「日光街道の越ヶ谷宿、大沢宿を含む越谷には、日光参りの徳川家歴代将軍、参勤交代では伊達家、上杉家など41家の大名たちのほか、松尾芭蕉、近藤勇ら数多くの歴史上の人物が訪れているが、そのことはあまり認識されていない」とし、これらの越谷の歴史と文化を市民と一緒に再発見し、まちのPRと観光によるまちおこしを推進していく考えだ。

広瀬さんらは、日光街道の宿場町として、最盛期には1000軒を超す商店・旅籠が軒を並べて賑わった歴史や徳川家康公の壮大な御殿があった跡地など、もったいない歴史・文化遺産が市内のあちこちにあるのに、新しい市民にはあまり知られていないという。

そこで、愛郷心を市民に持ってもらおうと、越谷の歴史と伝統文化を市民に深く認識してもらい、越谷のシンボルとなるようなイベントを企画したいと「越谷時代まつり」の実現に向けて動き出した。千葉県佐倉市の「時代祭り」のように市民が時代衣装に扮した行列をするなどを考えている。

広瀬さんは山口県下関市出身。16年前、下関市内の観光協会から依頼されて「晋作フォーラムin長府」を企画して開催したのをはじめ、都内の「滝野川新選組まつり」企画などに奔走。会社勤めの傍ら、主に幕末や明治維新に関係した人物に関連したイベント作りのエキスパートだ。

「時代まつり」は今年実施することが目標。まずは「市民まつり」での仮装行列に参加したり、「日光街道サミット」の開催などを企画している。また越谷に来た人たちに配る「時代観光ガイドブック」の作成なども考えている。

これまでにない新しい発想でのイベント企画は越谷の歴史を掘り起こし身近なものにするものになりそうだ。地元越谷市も支援する姿勢をしめしている。こうした市民パワーでぜひ実現して、観光都市越谷も夢ではないはずだ。

高橋 努越谷市長の話「越ヶ谷・大沢宿は日光街道第三次の宿場として栄えました。わずかながら今も往時をしのぶたたずまいが残されています。徳川家康なども鷹狩りに越谷を訪れ、徳川家ゆかりの史跡もあります。こうした資源を観光に活用できたら楽しいですね。こうした事業は、市民サイドから盛り上げていくことが大切です。どのような仕掛けができるのか興味深く見守っていきたいと思います」。

近藤勇も越谷に来ていた?・富田屋伊左衛門方に一泊

新選組局長、近藤勇も越谷と縁が深い。1868年(慶応4)4月4日、近藤勇は越谷から板橋へ連行される際、綾瀬川にかかる土橋・一の橋のたもとにある「よしずや」という茶店で休憩。その時、樹齢推定約350年といわれる藤の花と綾瀬川を見ながら一首。「綾なる流れに藤の花 にほう 吾が生涯に悔ひはなし」と最後の句を詠む。自分の人生を綾なす糸にたとえながら、藤の花が香るような、すがすがしい生涯に悔いはない、としている。

新選組はこれより、3日前、下流の綾瀬から北上し、流山に向かっていた。現在の八潮市の潮止の渡しで、現在の三郷市戸ヶ崎へ。戸ヶ崎から中川左岸を谷口へ。谷口から大場川へ出て、大場川右岸を丹後まで行き、丹後の渡しで、現・流山市へ。

流山到着後、新選組は陣容を整え、4月3日に演習中、留守だった本陣・長岡屋に急襲。近藤勇は拘束され、矢河原の渡しから現・吉川市を経由して、越谷市へ。越谷本町の名主・富田屋伊左衛門方で一泊。ここで、元新選組、伊藤甲子太郎一派の生き残り、加納道之助に、近藤勇であることを見破られる。

4月4日、越谷から近藤勇は籠に乗せられ、浦和から田島を通り、笹目の渡しを経て板橋へ入ったと伝えられている。途中、越谷と草加の境近くにある「弁天藤」を見て、詠んだ。

近藤勇と越谷の縁はあまり知られていない。自由の身から捕らわれの身になったのは実は越谷だった。越谷の地から見た綾瀬川の流れと弁天藤を眺めた近藤勇の心境はどのようなものだったのだろうか。越谷の新たなまちおこしの材料になるのかもしれない。

石川

よみがえる「本陣」の姿 宝達志水・県文化財の岡部家

加賀藩十村役の豪農の家屋の形態を残す宝達志水町荻谷、県指定文化財「岡部家」の保 存修理工事が7日までに終わり、1853(嘉永6)年に加賀藩13代藩主斉泰(なりや す)が能登巡見の際に泊まった本陣の姿が復元された。便所や湯殿は板の間とし、改修で 隠れていた柱を露出させるなど、約160年前のたたずまいを見ることができる。

岡部家は1736(元文元)年築の茅葺(かやぶ)き入母屋(いりもや)造りで、十村 役所であったほか、能登巡見の際には本陣になった。約270年間に修理や改築が繰り返 されており、町は修復に際し、文化財指定の理由の一つである本陣となった状況を再現す ることにした。

その際、基にしたのは羽咋市に残された当時の郡奉行加藤儀左衛門家が所蔵した絵図。 藩は本陣とするに当たって岡部家に改修を指示しており、当時の建物の平面図が残ってい た。

当時、藩主が使った便所は板の間に桶(おけ)を置いていたとされ、保存修理では便器 などは設けなかった。湯殿も板の間で、ここでも風呂桶などは置かなかった。

岡部家の建造物10棟や土地、古文書などは2004(平成16)年8月、18代当主 から旧志雄町に寄付された。中には3代藩主利常の正室珠姫の愛用品と伝えられる雛御膳 (ひなごぜん)や斉泰の写真など多くの貴重な資料が含まれており、町では4月に予定す る一般公開に向け、展示内容などを詰めている。

修復工事は県教委や文化庁の指導を受けながら総費用約2億円、4年をかけて行われた 。同町教委生涯学習課の村井伸行課長補佐は「本陣が可能な限り再現された。多くの人に 見てもらい当時の様子を思い浮かべてほしい」と話した。

三重

立見尚文:紹介する資料展--桑名で31日まで /三重

日清・日露戦争などで活躍した桑名出身の陸軍大将、立見尚文(1845~1907年)を紹介する資料展が桑名市中央町の市中央図書館で開かれている。中には1897(明治30)年に桑名の写真館で撮影したとされる家族写真や、日露戦争で出征の際に受け取った陣中見舞いの礼状はがきなど、珍しい資料を展示している。展示は31日まで。

立見は旧桑名藩士で、戊辰(ぼしん)戦争では幕府軍の雷神隊隊長として善戦するも降伏。明治になって一時司法省に勤めたが、西郷隆盛らが起こした西南戦争では陸軍少佐として鎮圧に向かい、新撰旅団一個大隊を指揮した。日露戦争では第8師団を率い、激戦の黒溝台(こっこうだい)会戦で殊勲を挙げた。

家族写真は3年前、立見の親族から同図書館に寄贈され、一昨年「1枚の写真から」と題して公開したところ、出版社や新聞社から「ぜひ引用させて」と依頼が来たという貴重なもの。他に、戊辰戦争や日清・日露戦争における立見のエピソードを紹介するパネルや立見も登場する司馬遼太郎の著作「坂の上の雲」などの本を展示している。司書の飛石真理子さん(58)は「昨年暮れにNHKで放映されたドラマ『坂の上の雲』には立見は出てこなかった。今年はぜひ登場し、名前が全国に広がってほしい」と期待していた。【沢木繁夫】

〔三重版〕

京都

「京北の文化と小学校」展:歴史や教育紹介--下京 /京都

05年に京都市に編入合併された京北地域(現・右京区)の歴史や文化、学校教育を紹介する企画展「林業のまち 京北の文化と小学校」が3月14日まで、下京区の市学校歴史博物館で開かれている。

1868(慶応4)年、鳥羽伏見の戦いが始まり、京北の山国から志願した農兵隊「山国隊」が鳥取藩の一隊として戊辰戦争で戦績をあげた。同隊の藤野斎が設けた私塾など、京北の教育の歴史は幕末維新期の寺子屋や塾にはじまる。府の小学校設立奨励の告示により、1873(明治6)年には分校を含め小学校9校が設置されていた。

同展では校名を揮毫(きごう)した額や、高等小学校卒業記念に生徒らが書いた書道作品、手習いの手本として学校で保存していた政府の禁止令を記した高札など明治時代の資料のほか、戦前の養蚕や農業指導など、地域性を生かした教育の様子を記録した写真や資料を展示。

さらに、時代祭の「維新勤王隊」のモデルとしても知られる「山国隊」が出征中に学び、今も継承されている鼓笛軍楽の資料や林業の歴史なども紹介。京北地域の特色ある文化を知ることができる。会期中展示替えがある。

午前9時~午後5時。水曜は休館。入場料は大人200円、小・中・高校生100円(市内の小中学生は土日無料)。【野宮珠里】

高知

龍馬ゆかり「いろは丸」絵図

高知で展示

幕末の志士・坂本龍馬が結成した海援隊が乗り込んだ蒸気船「いろは丸」を描いたとみられる絵図が、高知市浦戸の県立坂本龍馬記念館で開かれている企画展で展示されている。10日まで。

いろは丸はイギリスで建造され、1863年(文久3年)に薩摩藩が購入。3年後に大洲藩(愛媛県中南部)が、龍馬らの仲介で買い取った。その後、海援隊が大洲藩から船を借り、初仕事で長崎~大坂間を航行していたが、67年(慶応3年)に瀬戸内海で紀州藩船と衝突し、沈没した。

絵図は昨年7月、長崎市歴史民俗資料館が展覧会の準備中に見つけた。船印に大洲藩主・加藤家の家紋である「蛇の目紋」が描かれているほか、添え書きされた「十月二十四日」は、佐賀・鍋島藩士が長崎港を出入りする船を記録した「白帆注進外国船出注進」にある、いろは丸の長崎出港日と一致するという。

坂本龍馬記念館の前田由紀枝・学芸主任は「これまでいろは丸を描いた絵などは見つかっておらず、貴重な資料。海援隊を象徴する船なので、ぜひ見に来てほしい」と話している。

(2011年1月5日 読売新聞)

山口

【都道府県 伝統の教え】山口県 「明倫館」から受け継いだもの

幕末、維新に活躍した志士たちや、岸信介、佐藤栄作ら戦後の著名な政治家らを輩出した山口県。誠実、剛健の人材を育ててきたイメージがあり、古くから教育に熱心な土地柄で知られる。

江戸期の長州藩の藩校、明倫(めいりん)館は、水戸藩の弘道館、岡山藩の閑谷(しずたに)学校と並ぶ3大藩校の一つ。幕末の志士たちが師と仰いだ吉田松陰も明倫館で学んだ。

明倫館は1718年に5代藩主、毛利吉元(よしもと)が萩城内につくり、13代の敬親(たかちか)が藩主時代に萩城下の広大な敷地に移転した。学問だけでなく武芸の稽古も熱心に行われた。

萩の明倫館は、現在の山口県萩市立明倫小学校の敷地に国史跡の建物が残っている。伝統を受け継ぐ明倫小では毎朝、吉田松陰の言葉を朗唱しているという。学年、学期ごとに朗唱文は変わり、同小のホームページで見ることができる。1年生の1学期は「今日よりぞ幼心を打ち捨てて人と成りにし道を踏めかし」と甘える気持ちを戒める。

6年生3学期は「天地には大徳(たいとく)あり君父(くんぷ)には至恩(しおん)あり/徳に報ゆるに心をもってし恩を復(かえ)すに身をもってす/此の日再びし難く此の生復(ふたた)びし難し/此の事終えざれば此の身息(や)まず」。天地の徳や人々の恩に言及、少しの時間も無駄にせず一生懸命に、と励ます言葉だ。子供たちは毎日、声に出しているとだんだん意味が分かってくるという。

吉田松陰:処刑前年、悲嘆の書状 同志追悼「此道の一欠事」 山口の学芸員が購入

◇山口の学芸員、骨董店で購入

長州藩(山口県)出身の幕末の思想家、吉田松陰が自宅軟禁中の1858(安政5)年に、長州藩士の国学者を追悼した書状が見つかった。2人は志士仲間で、松陰は「一人の聚書家(しゅうしょか)(蔵書家)を失い、また此(この)道の一欠事と申すなり」と嘆いている。山口県萩市の萩博物館特別学芸員の一坂太郎さん(44)は「松陰が幕府に処刑される前年に書かれたもの。同志を亡くした悲痛な思いが読み取れる貴重な史料だ」と話している。

松陰がその死を悼んだのは岸御園(みその)。一坂さんによると、同県防府市在住の岸は私費で書籍を集め、図書館のような役割を果たした篤志家。1857(安政4)年から萩市の松陰の私塾・松下村塾に出入りした。2人は日本史の書籍を貸し借りするなど親交を深めたが、岸は翌58年に病没した。

書状(縦14センチ、横12センチ)は毛筆で書かれた短い追悼文。岸の学問上の師匠で防府市の防府天満宮の神職、鈴木高鞆(たかとも)に宛てられた。尊皇思想家の鈴木は松陰とも親しかった。書状には1868(明治元)年、旧長州藩士の天野謙吉の書き付けが添えられ「(岸と鈴木は松陰)先生の勤王の親友なり」と記している。

書状は、防府天満宮歴史館顧問も務める一坂さんが09年、大分県内の骨董(こっとう)店で購入した。松陰から鈴木への書状は珍しく「菅原道真を信奉していた松陰と、(道真を祭る)防府天満宮との交流も裏付ける」という。3月6日、防府天満宮で展示される予定。【中尾祐児】

==============

◇吉田松陰(1830~59)

長州藩の武士の家に生まれる。1854(安政元)年、下田沖に停泊中のペリーの米軍艦(黒船)に乗り込んで海外渡航を試みたが失敗し、幕府に自首。山口県萩市で自宅軟禁中、松下村塾で高杉晋作や伊藤博文らを教育した。59(安政6)年、幕府が尊皇攘夷派を弾圧した「安政の大獄」で江戸に送られ、老中暗殺計画を企てたことなどで処刑された。

佐賀

偉人伝第2弾「大隈重信」10日発売 著者講演会も

幕末・明治期に活躍した佐賀人を取り上げるシリーズ「佐賀偉人伝」の第2回配本「大隈重信」が10日、大隈の90回忌に合わせて全国発売される。パソコン用の電子版と同時発売で、執筆した島善高早稲田大学教授の記念講演も同日、佐賀市である。

昨年11月発行の「鍋島直正」に続く第2弾。大隈は内閣総理大臣を二度務め、早稲田大学を創立。近代国民国家を生みだすために、内政・外政の両面で広く活躍した。本書では大隈の生涯を政治と教育、文明運動の三つの側面から描いている。

大隈の伝記は1926年以来の刊行。執筆した島教授(58)=佐賀市出身=は「最新の研究成果を盛り込み、新しい大隈像を示せたのではないか」と話す。A5判、112ページ、4千部作成した。千円。

同時発売の電子版は使用する端末によって機能が異なるが、図版の拡大や人物名・用語の検索機能などを追加。大隈がレコードに吹き込んだ演説の一部を1分半ほど収録している。

電子版はパソコン、iPad、iPhoneに対応。パソコン版はオンライン書店「シナノブック」、iPad、iPhone版は「APPストア」で購入できる。価格は800円。

島教授の講演は10日午後1時半から県立美術館ホールで行う。テーマは「大隈重信と近代日本」。入場無料。

偉人伝シリーズ第3弾は、日本の近代洋画を築いた「岡田三郎助」を3月10日に刊行予定。

熊本

小楠「絶筆」見つかる 明治政府登用の喜び表す

熊本出身の幕末維新期の思想家、横井小楠(1809~1869年)が、暗殺される直前に書いた「絶筆」とみられる漢詩が京都市の古美術店で見つかった。士籍を剥奪されて5年に及ぶ熊本・沼山津での蟄居[ちっきょ]生活から一転、小楠が明治新政府の参与に登用された翌年で、再び中央政治の表舞台に立った喜びがうかがえる。

漢詩は「元旦偶作」と題して、「萬里祥雲旭日晴 忽聞黄鳥報春聲 南山清気深無限 都傍高堂盃酒生」と書かれている。昨年、小楠研究家の徳永洋さん(60)=熊本市=が古美術店から連絡を受け、「小楠堂主」という印や書体から小楠直筆と判断した。

徳永さんによると、「都傍」とは、「(都の)御所のそばで」の意味。小楠は参与登用後の68(明治元)年4月から、暗殺される69年正月5日まで京都に住んでおり、「元旦」とあることから、書かれた時期を69年の正月と判断した。

漢詩の意味は「遠方にめでたい雲がたなびき、朝日が昇って晴れわたっている。ふと、ウグイスが春を知らせる声を聞いた。南山の清気の深さは限りない。御所のそばで杯に酒を注いでいる」。

小楠に詳しい猪飼隆明・大阪大名誉教授は「小楠の直筆、絶筆と見て間違いないだろう。上京後は病気がちだったが体調が戻り、すがすがしい新年を迎えたことをうたったのだろう」と話している。(藤本英行)

ドイツ

幕末から昭和、1千点超す写真発見…ボン大学

幕末から昭和初期の日本の風物を写した1000点超に及ぶ古写真が、ドイツのボン大学で見つかった。

これほど大量の日本の古写真が海外で確認されるのは極めて珍しい。

日本文化研究者のフリードリヒ・トラウツ(1877~1952年)が収集した日本関連の書籍や文献などの資料群から、馬場章・東京大教授(歴史情報論)が発見した。今後、日独の研究者で撮影の具体的時期や場所の特定が進めば、往時の日本の姿がどう海外に伝わったかを知る、貴重な資料になりそうだ。

明治初期のドイツ人外交官が収集し、後にトラウツに渡ったとみられる写真の中には、京都・金閣寺など名所の風景が多く含まれていた。ドイツの出版社が注文に応じて販売していた写真の見本とみられるものもあり、神社を出御するみこしや靖国神社(東京・九段)への参拝、農作業、花魁道中など、昭和初期以前の風物が紹介された写真も確認された。

(2011年1月8日17時41分 読売新聞)

コラム

四国新聞のコラムです。

1月7日付・ちくわつながり

遠隔地ながら、なぜか同じ文化を持つ地域がある。例えば長野県には、辛み大根の汁をつゆに混ぜる「高遠そば」や、衣付きの「まんじゅうの天ぷら」という名物があるが、これらは福島県の名物でもある。

こんなユニークな食べ物が、なぜ500キロも離れて同じように名物になっているのか。信州の高遠藩主・保科正之が、会津藩に領地替えになった際に持ってきたためだという。「藩と県」(草思社)に教わった。

同様に、戊辰戦争で官軍を率いた西郷隆盛をまつる神社が、なぜか幕府側の旧庄内藩(山形県)に存在する。戦後処理での西郷の温情に心打たれた人々が、降伏後も西郷を慕ったためで、その後も両地で交流が続いたそうだ。

讃岐もそんな逸話と無縁ではない。塩飽諸島の名物「茶がゆ」で使われているのは、土佐藩の特産・碁石茶。これは土佐藩が参勤交代の際、仁尾港を発着港にしていたことに由来する。

愛知県豊橋市とも意外なつながりがあると知った。そこの名物はちくわだが、江戸時代に魚問屋が金毘羅参りに行き、そこで見たちくわをまねたとされる。今も香川には練り物業者がたくさんあるが、さてどこのをまねたのか、なんて想像したくなる話だ。

領地替えや人の交流から、ゆっくりと文化が共有されていく時代があった。今はメディアやインターネットを通じ、ただちに取り入れることも不可能ではない。便利には違いないが、そうして共有するようになったものも文化と呼ぶべきか、分からない。(G)

【幕末から学ぶ現在(いま)】(95)東大教授・山内昌之 寺島宗則(上)

条約改正と政治家主導

幕末の若者はどの藩に生まれるかで将来の明暗が分かれた。薩摩藩の郷士(ごうし)の子に生まれた寺島宗則は、後に外務卿(きょう)になるなど、幾重にも幸運に恵まれて才を発揮することができた人物である。医師の家に養子に入り、蘭学を究めて幕府の蕃書調所(ばんしょしらべしょ)教授手伝になったのも恵まれていた。幕府の遣欧使節の随員として欧州を実地に眺めただけでなく、薩英戦争では英国艦隊の捕虜となり和戦いずれも経験した西洋通となる。

不平等条約改正交渉に功労

やがて藩留学生とともに再度渡欧し、帰国後に薩英友好と倒幕に藩論をまとめた功労者の一人である。その真骨頂は、明治6(1873)年の征韓論をめぐる変動期に就任した参議兼外務卿として着手した不平等条約改正交渉でも遺憾なく発揮された。確かに寺島は、条約改正には成功しなかったが、その交渉は官僚(外交官)に対する政治主導、政治家の目標達成までに経験する忍耐と挫折などの点でも、現在の日本政治に対して多くを教えてくれる。

不平等条約の改正とは、大きく言えば行政権の回復を意味する。それは、日本国内の条約相手国の市民に適用される行政規則を政府が自由に制定し、違反者を処分する権利の回復にほかならない。表向きの旗印が税権回復であれ法権回復であれ、行政権の回復こそ日本政府による条約改正要求の中心に置かれたのだ。

初期の明治政府の内部には、外国人を日本の法律に服させるために領事裁判権の廃止を求める法権重視の立場と、貿易収支の悪化や正貨流出を危惧して関税自主権の回復を求める税権強調の立場の2潮流があった。条約以上に不平等な日常の生活状況は政治家なら誰でも解決したくなる政治課題であった。

page: 2

“外人の言い草はなんでみんな通るのか”とか“西洋人が人力車夫を殴っても巡査は手を出せず外人は得なものだ”といった怨嗟(えんさ)の声が巷(ちまた)に充ちあふれていた(五百旗頭薫『条約改正史』有斐閣)。とはいえ、国の現状で待ったなしに深刻なのは、地方の金融を停滞させた輸入超過や正貨流出の被害のほうである。

貿易上の不利撤廃目指す

寺島宗則は、この解決のために関税自主権と貿易規則制定権の回復を目指した。貿易規則とは、貿易への取り締まりや課税に関する規則を広く意味する。

最初に反応したのは米国政府と駐米公使の吉田清成であった。吉田は寺島に対して、他国からの輸入品よりも高い関税を米国に課さないことを条件に関税自主権回復の条約締結を提案した。

寺島は、他の条約国の心証を害することを危惧し、米国からは正式な合意でなく言質をとるだけでよいと指示した。結果として寺島は、吉田の提案に同意するが、興味深いのは大蔵少輔から特命全権公使に転出した吉田が大臣の指示に公然と異を唱えたことである。

これはやがて、欧州でも英仏独駐在の公使たちが寺島に反抗することで、大臣対現地駐在外交官の対立構図にも発展した。吉田も薩摩人であり、後世のように官僚と政治家との間に明白な職分の違いがなかったにせよ、交渉を総攬(そうらん)する大臣の意図をしばしば現地から覆されたのだからたまったものではない。

page: 3

大きかった在外公使裁量権

寺島外務卿が出先を統制できなかったのは、文字通り当時の大公使らが「特命全権」だったからである。五百旗頭氏も指摘するように、その時分の電報は高価であり、船便での通信は日欧で1カ月半、日米で1カ月ほども要した。いまのように、本省からの訓令が暗号デジタル通信で瞬時に届く御時世ではないのである。日本国がまだ小さく大使でなく公使の交換しか許されなかった時代の権力外交でも、在外公使の裁量権は驚くほど大きかった。逆に、東京在住の外国公使たちの権力も大きく、しばしば本国との間に懸隔を生んだものである。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】寺島宗則

てらしま・むねのり 天保3(1832)年、薩摩(鹿児島)生まれ。別名は松木弘安。江戸で蘭学を学び、幕府の蕃書調所教授手伝となる。文久元(1861)年、幕府遣欧使節に参加。翌年の帰国後鹿児島に戻る。維新後、駐英公使を経て明治6(1873)年に参議兼外務卿となり、不平等条約の改正交渉に取り組む。のち元老院議長、枢密院副議長を歴任し、明治26年に死去した。

【ダン吉 南海に駆けた男】将口泰浩(5)差別を受ける土佐郷士

上士と郷士(ごうし)を含む下士。幕末から自由民権運動までに至る土佐の爆発的エネルギーと複雑怪奇さはこの独特の身分制度に端を発する。

上士は家老、中老、馬廻、小姓組、留守居組から成り、下士は徒士(かち)、足軽、奉公人などで、その最上位に郷士が位置した。関ヶ原の戦いで東軍についた山内一豊(やまのうち・かずとよ)は「一領具足(いちりょうぐそく)」と呼ばれた長宗我部元親(ちょうそかべ・もとちか)の旧臣を懐柔するため、郷士に取り立てた。新田開発の功績などでも郷士になることができ、一六六四年には上士の三倍に当たる千二十七人に膨らみ、土佐藩は山内家臣団の上士と旧長宗我部家臣団の郷士の二重構造だった。

その後も生活が困窮した郷士が郷士株を売買するなどして、豪農や豪商が「譲り受け郷士」になり、武道や学問に精通した知識階級を作り上げ、武市半平太を中心にした土佐勤王党の中心メンバーとなり、坂本龍馬を生み、自由民権運動の担い手になった。

郷士らの下士は上士の差別下にあり常に対立していた。その上、下士の中にも細かい身分制度が敷かれ、幕末に多くの脱藩者を出し、「脱藩」と「暗殺」は土佐の専売特許といわれた。脱藩者は伊予との国境を越えると「これからはおらとおまんでいこう」と言った。

同じような身分制度があった薩摩藩は脱藩者はほとんど出していない。薩摩は薩摩だけで一つの思考が完結する。親分の西郷隆盛が「行く」と言ったら理由など必要がない。身分の上下を問わず行くだけである。「死ぬ」といえば死ぬだけである。だからこそ身分にとらわれずに接した西郷は下級武士から信頼を得た。これに対し、土佐人には「義」がいる。行くにも、死ぬにも「義」がないと動かない。

厳しい身分制度から抜け、新世界を求める意欲と太平洋をおらが池と唄った地形が「世界の自由人」である土佐人を作り上げたといえる。

森家の祖先は土佐東部の田野の開墾を認められ、郷士に取り立てられ、森保助の三男として生まれた可造(かぞう)は船奉行所で勤務していた。しかし、明治元(一八六八)年に版籍奉還。武士階級は路頭に迷うことになった。

--寄席を出そうか 高利を貸すか やっぱり士族の商法だんべ オヤマカチャンリン

可造も生活に困窮した一人だった。明治二(一八六九)年十月十五日、可造と加奈の次男として、男児が生まれた。職を失った可造は仁井田から城下の北新町に越していた。

男児の名前は小弁(こべん)。旧字で弁は小辨と書く。珍しい名である。●は二人並んで誓約することを示し、原告と被告とに争う意味があり、中の刀はものを両断するときに使う。このため、原告と被告双方の主張を聞き、訴訟を裁くという意味になる。

可造が船奉行所に勤めていた自らを投影した名付けだった。この時代、成長につれ名を変えていくのが通例であるが、森小弁は死ぬまで幼名を通し、「辨」の字源通りの生涯を送ることになる。

●=辛を横に二つ並べる

【ダン吉 南海に駆けた男】将口泰浩(6)板垣死すとも自由は

小弁(こべん)が誕生した時、可造(かぞう)にはすでに長男の正教、長女の仲、次女の美代がいた。鳥羽伏見の戦いで兄が戦死したため、可造は横目付に昇格したが、それでも版籍奉還後は職がなく、生活は貧窮を極めていた。このころ、特権を失い路頭に迷った不平士族が煽動した反新政府運動が全国で頻発、物々しい雰囲気であった。

高知でも明治四(一八七一)年、「膏(あぶら)取り一揆」が起きた。

五台山に建設された吸江(ぎゅうこう)病院では外国人医師が治療に当たっていた。それがなぜか西洋人の滋養強壮のために日本人から膏を取っているというデマとなり、痛くもかゆくもないうちに笑いながら膏を取られ、青くなって死んでいくという。県庁を攻撃目標にし、竹槍や鍬を手にした農民千人が集結する騒ぎになった。

攘夷攘夷に明け暮れていた幕末から御一新の世になったとたん、異人びいきに変わった新政府に庶民の感覚はついて行けなかったのだ。

高知には元士族、農民ともに新政府に対する不平不満がたまり、自由民権運動の卸問屋になる素地は十分であった。

明治五年、可造の就職が大坂裁判所に決まった。役職は解部(ときべ)で、現在の判事に当たる。大阪の土佐堀二丁目に居を構えた。

さらに十一年には奈良裁判長に出世。小弁も中筋小学校に転校し、小学校に通う傍ら、「おまんは(※)わりことしいや」という理由で、厳格な教育で知られた佐々木漢学塾に通わされ、漢学の素養を身に付けた。順調であれば、中学校に進学し、官僚や軍人になっていたに違いない。しかし十三年十月、可造が急死。小弁は仁井田に舞い戻り、隠居していた祖父である保助の養子となった。祖父の資産を孫が受け継ぐ「嫡孫(ちゃくそん)制度」といわれる。

小学校を終えると、藩主だった山内(やまのうち)家が軍人養成のために設立した九反田の海南私塾に入学する。学生の多くは陸軍士官学校や海軍兵学校への進学を目指していた。しかし、塾内には軍人とは正反対である自由民権運動に共鳴する雰囲気が濃厚に漂っていた。

自由民権運動を常にリードしたのは土佐藩の上士出身の板垣退助である。明治六年、征韓論に敗れ、後藤象二郎らとともに下野。高知に戻り、「人民ハ国ノ本ナリ」とする政治結社「立志社」を創立。立志社は立志学舎という学校も設立した。海南私塾の学舎が明治十三年に廃校になった立志学舎の学舎を使用し、その卒業生がそのまま通っていたことも理由に挙げられる。

小弁は仁井田から塾まで、五台山を抜け鏡川を渡る道のりを毎日、歩いた。佐々木漢学塾とは違うベンサムやミル、ギゾーなどの著書を教科書に使用した西洋思想の講義も新鮮で、片道二時間も苦にならなかった。

明治十五年四月六日、自由党新聞の号外が高知の街に舞った。

--板垣、死ストモ自由ハ死セズ

徳川将軍コーヒー:「18代」から、こだわりの味を継承

「徳川18代将軍」がこだわり続けたコーヒー焙煎(ばいせん)の世界から去った。徳川慶朝(よしとも)さん(60)=茨城県ひたちなか市=が追究してきたのは、曽祖父で最後の将軍、徳川慶喜公(1837~1913年)が日本で記録に残る限り最初に宴席でふるまったとされるコーヒーの味や香り。自ら再現した「徳川将軍コーヒー」は、同市を中心に展開するコーヒー専門店の専務ら若手に引き継ぐ。

慶喜公は1867年の大政奉還が目前に迫った時期、大坂城に欧米の公使を招いて宴席でコーヒーを出したことが他の料理と共に幕末期の外交史料に残されている。しかし、豆の種類や輸入経路は分かっていない。そこで徳川さんは、当時の生産量の多さや交易ルートから豆はインドネシア・ジャワ島産、宴会にはフランス人コックを雇っていたことから味は苦めのフレンチロースト。燃料は炭やコークス……などと推測。江戸幕府成立400年の03年に世に出したのが、「徳川将軍コーヒー」だった。

このコーヒーの商品化を持ち掛けたのは、「サザコーヒー」専務の鈴木太郎さん(41)だった。鈴木さんは「包装に葵(あおい)の御紋を付ければ売れる」程度の考えだったが、無類のコーヒー好きで写真家の徳川さんが「本物志向の商品開発をしよう」と逆提案、こだわりの味を生み出した。

その後も、徳川さんは週1回程度、同市内の店に出向いて、小型の直火釜を使っては焙煎。コーヒー豆のはぜる音とタイミングを見計らい、自分の手で深煎りの味に仕上げることにこだわった。

しかし、昨年12月25日で引退。これからは、趣味の海外旅行を存分に楽しむつもりだ。

「自分の好きな味の商品を多くの人に買ってもらって良かった」 自ら煎った最後の豆を前に徳川さんは満足そうに8年間を振り返った。【山崎明子】

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

今年の5月で本宅が開設9周年となります。活動の中心をブログに移してしまったので本宅はなかなか新しいコンテンツを用意できてませんが、細々と続けていきたいです。

では、去年の年末からの幕末ニュース、ぼつぼつ拾ってご紹介します。

北海道

土方歳三がきっかけ はこだて検定に小学生が初合格

福島

郡山の石材店、市に安積艮斎の石像贈る

神奈川

村上もとかさん 自身の企画展に

山梨

甲府市役所建設地で遺構発掘

江戸期 勤番役宅の可能性

明治期の県庁舎礎石も

大阪

龍馬の365日たどる暦 枚方の愛好家グループ作成 大阪

天誅組研究のバイブル 40年ぶり復刊

和歌山

「小梅日記にみる紀州の幕末」、井上さんが冊子に

兵庫

幕末の志士に思い 姫路で「維新祭り」

勤王派の志士しのぶ 姫路で法要と講演会

高知

一の巻 中岡慎太郎――ユズ栽培

熊本

時代行列祭り計画 甲冑武者ら新幹線~熊本城へ

コラム

【龍馬を慕(おも)う】最終回 京都・霊山 「非命の魂」やさしく包む

エンターテインメント

全国で85万人突破 映画「武士の家計簿」

今年の5月で本宅が開設9周年となります。活動の中心をブログに移してしまったので本宅はなかなか新しいコンテンツを用意できてませんが、細々と続けていきたいです。

では、去年の年末からの幕末ニュース、ぼつぼつ拾ってご紹介します。

北海道

土方歳三がきっかけ はこだて検定に小学生が初合格

函館の歴史や文化など幅広い知識を問う「函館歴史文化観光検定」(通称・はこだて検定)の初級に、函館市立あさひ小学校6年の渡部響(わたべ・きょう)君(11)が、小学生で初めて合格した。幕末の箱館戦争で活躍した土方歳三への興味をきっかけに「はこだて検定」のテキストをボロボロになるほど愛読して臨んだ。3度目の挑戦で勝ち得た栄誉に「言葉に表せないほどうれしい」と喜んでいる。

はこだて検定は函館への理解を深めてもらおうと、函館商工会議所が2007年から始めた。出題分野は歴史、建築、美術工芸、文化芸能、風習、方言、料理など各方面にわたる。

初級と上級があり、初級(100点満点)は70点以上で合格する。今年は11月14日に試験が行われ、初級は384人が受検して合格者は115人。合格率は29.9%(前年23.7%)だった。

これまでは第1回で合格した14歳の中学生が最年少で、渡部君は一気に3歳更新した。今回、小学生の受検は渡部君だけだった。

渡部君が使ったテキストは4年ほど前、母親の容子さん(36)が第1回の検定に向けて自分用に買った。渡部君は「最初は土方のページを目当てに読んでいたけど、だんだん他のページも見るようになり、別のことにも詳しくなっていった」。学校にも持って行き、休み時間などにも読んでいた。表紙は破れかけていてボロボロだ。

容子さんは「どんどん知識を吸収していって、街を一緒に歩いていると私の知らないことも説明してくれるようになった」と話す。検定挑戦を薦めたのも容子さんだ。

一昨年、昨年と惜しくも合格点に届かなかったが、過去に出た問題を解くなどして勉強を重ね、今年の合格を勝ち取った。

渡部君は「函館には異国の文化があって歴史もある。そこが好きです。中学生になったら上級に挑戦したい」と意気込んでいる。(中沢滋人)

福島

郡山の石材店、市に安積艮斎の石像贈る

郡山市の山好佐藤石材店は、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した同市出身の儒学者・安積艮斎(ごんさい)の石像を作り、市に寄贈した。

市は市歴史資料館の1階案内室に石像を展示、市民に公開している。

28日、贈呈式が行われ、佐藤達好社長が原正夫市長に目録を手渡した。

艮斎は今年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」にも登場し、知名度がより高まった。

佐藤社長は「郷土の偉人を子どもから大人まで広く市民に知ってもらいたい」との思いを込めて石像を作ったという。

石像は台座部分を含めて高さ約80センチ、幅と奥行き約40センチ、重さ約120キロ。

職人が熟練の技で1つの石から切り出し、約1カ月半をかけて完成させた。

艮斎の門下生には岩崎弥太郎、吉田松陰、高杉晋作ら近代日本国家建設の功労者が多数いることで知られる。

神奈川

村上もとかさん 自身の企画展に

「JIN―仁―」や「六三四の剣」などで知られる漫画家村上もとかさん(59)が23日、青春時代を過ごした大和市を訪れ、村上さんの原画などを展示している企画展会場「つる舞の里歴史資料館」を見学した=写真。

村上さんは、モータースポーツの「燃えて走れ」で1972年にデビュー。山の世界の「岳人列伝」、昭和初期が舞台の長編大作「龍―RON―」などがある。現代の医師が幕末にタイムスリップする「JIN」は昨年、テレビドラマ化されて人気を集めた。企画展では原画やグッズの展示、仕事机を再現している。

村上さんは、同市の小中学校、県立大和高校を卒業。「当時は何も無い所だったので、空想を膨らませていた。よく展示していただき、感動している」と話した。

下鶴間ふるさと館では、江戸時代の建物に「JIN」の世界を再現し、台本などを展示している。両会場とも入館無料で、来年1月23日まで。

山梨

甲府市役所建設地で遺構発掘

江戸期 勤番役宅の可能性

明治期の県庁舎礎石も

甲府市役所新庁舎建設に伴って市教委が進めている埋蔵文化財発掘調査で、江戸時代の甲府勤番役宅の可能性がある遺構や、明治時代に建てられた県庁舎の基礎となる「礎石」が見つかった。絵図や文献で現地に甲府勤番の役宅があったことは分かっていたが、これまで遺構の存在は明らかになっておらず、市教委はさらに調査を進め、何の遺構かを特定する。

市役所建設地は江戸期の柳沢時代に武家屋敷があった。その後、甲府勤番支配の時代(江戸中期-幕末期)には甲府勤番が居住し、業務を行う役宅があった。明治時代に入ると、役宅だった建物は県庁舎として活用。1877年には、藤村式建築の西洋風の県庁舎が役宅の跡地に新たに建設された。

県庁舎は1930年に、現在地に移転。跡地には甲府市役所が61年に建てられ、新庁舎建設に伴って今年、解体された。

発掘調査は11月から来年3月までの予定で、敷地北側約1800平方メートルの範囲で実施。礎石を安定させるために敷く「根石」や栗石くりいし(小石)、地下排水路とみられる石列が見つかった。甲府勤番の役宅絵図では、出土地点には「栗石」と記された場所や来庁者の待機室とみられる部屋があり、役宅の遺構の可能性が高いという。

また、南北に3石、東西に4石延びる礎石が見つかった。出土地点から、藤村式建築の県庁舎東側の柱を支えていた礎石と推察されている。

市教委の伊藤正彦文化財主事は「役宅の遺構だとすれば、初めての発見となる。県庁舎ともども、山梨の統治拠点となっていた施設の遺構で価値がある」と話している。

市教委は、1月16日午前10時半と午後1時半からの2回、現地説明会を開く。

大阪

龍馬の365日たどる暦 枚方の愛好家グループ作成 大阪

「テレビドラマの影響で火がついた坂本龍馬ブームの勢いを新年以降も継続させたい」。そんな思いを強く抱いた龍馬愛好家でつくる「大阪龍馬会」(枚方市)が、龍馬の行動を1日単位で記したカレンダー「龍馬暦(ごよみ)」を作成した。

同会は創立23年を迎える全国で3番目に結成された龍馬会。会員は150人。龍馬暦は10年ほど前に初めて作られ、今回が2作目。

「慶応3年(1867年)1月12日 溝淵広之丞らの斡旋(あっせん)で長崎清風亭にて後藤象二郎と会見する」「慶応2年(1866年)1月23日 寺田屋事件 三吉慎蔵と寺田屋を脱出する」-など「坂本龍馬関係文書(もんじょ)」に基づいた龍馬の行動を1日単位で記載している。林慎吾・事務局長は「資料としての価値も十分にあります。幕末の歴史に興味を持つきっかけとなれば」と話している。

3千部発行。1部1500円。送料500円。問い合わせは大阪龍馬会((電)072・853・9669)。

天誅組研究のバイブル 40年ぶり復刊

幕末に討幕を目的に最初に武装蜂起した「天誅(てんちゅう)組」について、アマチュア歴史家の故・樋口三郎さんがまとめた著書「実記 天誅組始末」が約40年ぶりに復刊された。樋口さんの遺族とともに尽力した藤井寺市の郷土史家、草村克彦さん(54)は「天誅組研究にとってはバイブル。少しでも多くの人の目に触れれば」と話している。

約40年ぶりに復刊した「実記 天誅組始末」を手にする郷土史家の草村さん

「天誅組」は文久3(1863)年、土佐脱藩浪士、吉村虎太郎らが討幕の先兵として結成した尊皇攘夷(じょうい)派の集団。幕府の天領だった奈良の五条代官所を襲撃し「御政府」を設立させた。しかし、政変で攘夷派が失脚したことで「暴徒」とされ、討伐された。

樋口さん(1915~2001年)は人事院の職員などをしながら「天誅組」について調査。約10年にわたり吉野など現地を取材し、1973年に同書を出版した。研究家の間では基礎的な著作として知られていたが、絶版となっていた。

復刊はことし2月、「天誅組」のイベントを開いていた草村さんの元を、樋口さんの遺族が訪れたことがきっかけ。版はすでになく、原本をコピーしたものから印刷していく手法を取り、9月に復刊にこぎ着けた。

奈良県の歴史民族資料館などで販売を始めたが、初版の300部はすぐに完売。11月には増刷した。復刊後「天誅組」の子孫からも問い合わせがあったという。

草村さんは「樋口さんの本は時系列にまとめられていてとても分かりやすい。天誅組については最近注目されるようになり、吉村虎太郎の故郷、高知では特別展なども予定されている。この本などをきっかけに盛り上がれば」と期待している。

本は282ページ、1200円。購入、問い合わせは電話、ファクス0747(22)0450、「維新の魁(さきがけ)・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会へ。

和歌山

「小梅日記にみる紀州の幕末」、井上さんが冊子に

和歌山市中之島の井上泰夫さん(80)がこのほど、 「 『小梅日記』 にみる紀州の幕末」 を冊子にまとめた。もともと歴史好きで幕末に興味がある井上さんは、 「日記からは一般庶民の感情や見方が分かるので面白い。歴史というのは一方的な見方だけではいかんと分かってきました」 と話している。

冊子は、1823年の紀州の百姓一揆から、大塩平八郎の乱、開国、安政の大獄、池田屋騒動、大政奉還、坂本龍馬暗殺そして1877年の西南戦争まで、日本の流れと紀州藩内事情を記述し、それらについて紀州藩校の校長の妻、川合小梅が日記に書いた部分を載せた。

「小梅日記を楽しむ会」の発足メンバーである井上さんは、「幕末はいろんな人生模様が表れた時代。人が生きていく道しるべに興味がある」と話す。作業を進める中で感じたのは、見方が違えば歴史は違ってくるということ。 「龍馬の船と紀州藩の船が衝突した事件は 『いろは丸事件』 と言われますが、紀州から見たら 『明光丸事件』 ですから」 と笑う。

小梅の初孫の死因について、知り合いの医師に貴重な意見をもらったともいい、「何かやることで人の輪がつながっていくのがうれしい」と笑みをこぼした。

一番興味があるのは、自宅近くに住んでいた人物で、藩政改革を行い明治新政府の廃藩置県と徴兵令に影響を与えた津田出。西郷隆盛に 「あなたは総理大臣になるべきだ。私はついていく」 と言わせた逸材だという。

井上さんは、 「小梅日記をもう少し深く掘り下げたい。それから津田出についての勉強を完成させたい。津田が藩政改革をした時の小梅日記が見つかってほしいですね」 と話している。

問い合わせは井上さん (TEL073・422・6953)。

兵庫

幕末の志士に思い 姫路で「維新祭り」

幕末の姫路藩で起きた尊王攘夷(じょう・い)派に対する弾圧事件「甲子(かっ・し)の獄」で処刑された志士たちを追悼する「姫路幕末維新祭り」が命日の26日、姫路市塩町の大蔵前公園で開かれた。市内の歴史愛好家ら約30人が獄舎があったとされる同公園に建てられた「姫路藩勤王志士終焉(しゅう・えん)之地碑」の前で手を合わせ、志半ばで倒れた志士に思いを寄せた。

甲子の獄は元治元(1864)年12月26日に起きた。多くの尊王攘夷派の藩士が捕らえられ、リーダーだった河合惣兵衛ら8人が処刑された。

祭りは、市内の会社員や自営業者ら歴史愛好家約20人でつくる「姫路幕末ファンクラブ」が主催。メンバーは日本刀を腰に差し、陣羽織姿で参加して、志士たちの冥福を祈り、志士たちが詠んだ辞世の句を吟じたり、甲子の獄をわかりやすく解説した手作りの漫画などを大蔵前公園を訪れた市民らに配ったりしていた。

同クラブ会長の不動産会社長、大谷充さん(63)=同市五軒邸2丁目=は、「今の日本は政治や景気が閉塞し、幕末と似ている。こんな時代だからこそ、国の将来を案じた志士たちの働きを顕彰することが必要」と話した。

勤王派の志士しのぶ 姫路で法要と講演会

約150年前、幕末の姫路藩による、尊王攘夷派(勤王派)の藩士に対する弾圧事件「甲子の獄」が起きた26日、処刑された志士を追悼する法要や講演が姫路市内で催された。(大島光貴)

姫路の歴史愛好家でつくる「姫路幕末・維新を語る会」準備会の主催。

法要は勤王派リーダー河合惣兵衛、伝十郎親子をしのび、河合家の菩提寺、善導寺(坂田町)で営まれた。甲子の獄で、惣兵衛は自刃、伝十郎は斬首刑になっており、子孫や市民ら約30人が焼香し、手を合わせた。

続いて市民会館(総社本町)で、播磨学研究所の藤原龍雄事務局長が甲子の獄後の姫路藩について講演。明治政府に降伏した国元に対し、江戸藩邸は最後まで徳川幕府に従ったことに触れ、「藩主酒井家は徳川家と先祖同士が異母兄弟。その出自が幕末の動きまでつながっている」とした。

甲子の獄で自刃させられた萩原虎六の子孫、雅さん(53)=五軒邸=も参加。「先祖ら幕末の志士たちに思いをはせた」と話していた。

大蔵前公園(塩町)でも「姫路幕末維新祭り」があり、多くの人でにぎわった。

高知

一の巻 中岡慎太郎――ユズ栽培

原点は民の救済にあり

幕末の志士、中岡慎太郎は、土佐で最初にユズ栽培を勧め、ユズの村・北川の礎を築いたとされる。

村民を救ったという逸話に事欠かない。安政4年(1857年)、19歳の慎太郎は、北川郷の大庄屋見習いとなった。今で言えば北川村長代理。まもなく飢饉(ききん)が襲った。慎太郎は村民にサツマイモを買い与えたが足りず、藩の貯蔵庫を開けて米を出すよう直訴するため、高知城下の家老・桐間蔵人(くらんど)宅へ出向いた。

もう夕刻のことで、桐間家の取次(とりつぎ)役は「明日まで待て」ととりつごうとしません。慎太郎は一日を争う村民の難儀だと主張して門前を去らず、夜を明かしました。蔵人は早朝、邸内を一巡して来ますと、門前に見知らぬ青年が姿勢を正してすわっています。必死の陳情を聞いた蔵人はその場で、官倉を開くことを許可したそうです。(前田年雄著「中岡慎太郎読本」、一部中略)

かつて郷土史家が村民から聞いた話だ。実直さと行動力がうかがえる。土佐勤王党への加盟は4年後、坂本龍馬らと国事に奔走し、薩長同盟を成し遂げたのは9年後。志士としての原点は、民の救済に意を砕いたこの頃にあった。

◇

昨年12月上旬の村は、収穫が終わったばかり。陽光の下、搾りたてのユズの芳香に満ちていた。復元された慎太郎の生家(北川村柏木)周辺では、種から育った実生(みしょう)のユズの木数十本が、実をぶら下げていた。幕末頃の古木もある。

村の山林面積は95%。貧しかったが、慎太郎は田畑の開墾を奨励し、優良な作物品種を無償で配った。ユズを勧めたのは、高価な塩に代え、魚にかけたり酢飯を作ったりできるからだという。生家に近い中岡慎太郎館の豊田満広学芸員(38)は「家の周りから植え、村民に見本を示したのではないか。『民なくして国はない』と言った慎太郎の愛情が感じられる」と話す。

今や県のユズ生産量は全国の半分。その中で村の生産面積は県内の7分の1を占め、村の農家の9割がユズを栽培する。1970年代、転作のために山間で本格化した。

家族への愛情から生まれたユズの物語もある。

今や定番となったユズジュースは1978年、有機栽培にこだわる池田鉛平(しょうへい)さん(67)(同村柏木)の妻本子さん(67)が初めて考案した。ユズの木にはとげがあり、収穫は見かけ以上につらい。傷付いた鉛平さんの手が膿(う)むのを見てきた本子さんは「手塩にかけた作物。色や形が悪い実でも捨てずに、多くの人に味わってほしい」と思い立ち、砂糖と湯で試作した。

当時のユズは、あくまで調味料。「気持ち悪い」という声もあったが、自信があった本子さんは高知大丸(高知市)で販売。さわやかな風味が受け、関西の物産展でも評判で、たちまちヒットした。「池田柚華園(ゆうがえん)」のブランドで生産を本格化。5年後には鉛平さんが村役場を辞め、家族総出で手伝った。果汁1斗(約18リットル)を搾るのに一家で徹夜も珍しくなかったが、本子さんは「家族が協力するのは楽しくて、苦労は感じなかった」と笑顔で振り返る。

同園の加工品は今、ドレッシングやゼリーなど7種類。「村の恵みが全国に届くようになった。慎太郎の思いが何代も後で花開いた」。本子さんは感慨を深める。

◇

「先祖が飢え死にしていたら、私は生まれなかった」。慎太郎の顕彰会3代目会長の大工、大西学さん(60)(同村加茂)は、慎太郎が飢饉から救った和田地区出身。「偉業を全国に発信し、ご恩に報いたい」とかみしめる。会員は全国に183人。遺髪が埋葬された松林寺で命日の毎年11月17日に墓前祭を営み、観光ガイドも務める。99年、生家に近い高台に銅像を建てた。

顕彰会理事でJA土佐あき柚子(ゆず)部北川支部長の和田拓司さん(64)は昨年11月、村立北川小学校で、ユズ栽培の歴史について初めて授業をした。「慎太郎先生には時代の先を読む知恵があった。先生の古里への思いを、子どもたちが受け継いでほしい」

◇

「桃栗三年柿八年、柚子の大馬鹿(おおばか)十八年」。成長の遅いユズを評したことわざだ。百年先の村人の暮らしを案じた慎太郎の優しさは、今も木々とともに根付く。(森本健裕)

中岡慎太郎

(なかおか・しんたろう)

1838~67年。北川郷柏木の大庄屋の長男として生まれる。55年、藩校の田野学館で武市半平太と出会い、剣術を学ぶ。61年、土佐勤王党血盟文に署名し、当時の中央政界・京都で情報収集にあたった。党が弾圧を受けた63年に脱藩し、倒幕のために薩摩と長州を和解させようと坂本龍馬と奔走し、66年に薩長同盟を実現させた。翌年、京都・近江屋で龍馬とともに暗殺される。

龍馬、慎太郎、武市半平太……。幕末史に名を刻む志士たちが、土佐勤王党を結成して今年で150年となる。彼らは、時に過激な行動で知られる一方、地域を思うリーダーとして東奔西走し、世の改革に努めた。各地に刻まれた彼らの〈遺産〉は、産業、文化、まちおこし、といった場面で、微(かす)かだが、確かに受け継がれている。ゆかりの地を訪ねた。

(2011年1月1日 読売新聞)

熊本

時代行列祭り計画 甲冑武者ら新幹線~熊本城へ

3月12日の九州新幹線鹿児島ルート全線開業に合わせ、県内経営者や市民らの有志グループが熊本市中心部で、甲冑[かっちゅう]武者などにふんした千人規模の「時代行列」祭りを計画していることが31日、分かった。旅行客らが乗降する熊本駅や、観光地として知名度が高い熊本城の界わいをパレード形式で練り歩く。城下町一帯の魅力アップと、全線開業後の地域づくりにつなげるのが狙い。来年以降の定期開催も検討している。

計画では、鹿児島ルート全線開業から1週間後の3月19日に開催。パレードは戦国期から近現代までを想定し、戦国期では加藤清正や細川幽斎ら武将、幕末や近代では思想家・横井小楠ら県ゆかりの偉人にふんする。コースは熊本駅を出発点とし、熊本城を目指す。

甲冑や人力車など時代風俗の道具を用い、コース途中では伝統芸能の愛好家らに和装姿で唄や踊りなどを披露してもらう考え。

地場企業を軸に検討しており、1月中に企業や県、熊本市、地域住民などで実行委員会を発足させる。詳しいルート設定や祭りの内容は、県警や道路管理者などの関係機関と協議して詰める。

企業や行政などと開催に向け調整を進めている県新幹線元年委員会の石原靖也委員長(東光石油会長)は「熊本城築城400年の歴史と、城下町の雰囲気を体感してもらうとともに、県民参加型にして、春恒例の祭りに定着させたい」と話している。(中原功一朗)

コラム

【龍馬を慕(おも)う】最終回 京都・霊山 「非命の魂」やさしく包む

京都の市街地が一望に見わたせた。薄青い空の下で、「八坂の塔」がすぐ真下に見える。遠く東本願寺の甍(いらか)や京都タワーがかすんでいた。

振り向くと、小さな鳥居の下に、坂本龍馬と中岡慎太郎の墓がならんで立っている。手前には、四季の花々がうずたかく供えられていた。

2つの墓に寄りそうように、左手にあるやや小さめの墓は、2人とともに殺された近江屋下僕の藤吉をまつったものだ。

●千柱超す志士まつる

東山の山腹にある霊山(りょうぜん)護国神社には、茶褐色に朽ちた墓の群れが、はいあがるようにびっしりと建てられている。そんな墓ばかりを見てのぼってきたので、供えられた花々の赤や黄が目に染みた。

平日の午後だというのに、参拝客が境内の入り口から列をなして、石段を上ってきた。途中で、土佐の吉村寅太郎ら天誅組(てんちゅうぐみ)事件で憤死した志士たちの墓も参拝したが、訪れる人もいなかった。

幕末維新の志士だけでも、1356柱がまつられているという。龍馬のような横死(おうし)者だけでなく、刑死した志士や自害した志士たちもふくまれている。

かれらの死は、維新激動の「歴史」という大いなる物語のなかに、やさしくつつまれているようにも思えた。維新以降も、その死が「歴史」となった非命の死者はおびただしく出た。

だが三島由紀夫の晩年の口吻(こうふん)をかりれば、ここに眠る志士たちが飢(かつ)えたように尊仰した「日本」という国は、すでになくなってしまったのかもしれない。

慶応3(1867)年11月15日に死んだ龍馬と、その2日後に死んだ慎太郎の葬式が、いつ営まれたかについては2つの説がある。17日夜8時説と、18日午後2時説である。

page: 2

2人の遭難を知った海援隊と陸援隊の志士が中心となり、在京の土佐、薩摩両藩の藩士がつきそった。志士たちは周囲を警戒し、拳銃まで持って、そろそろと霊山に向かった。襲撃犯は新選組と信じられていたから、葬送中の再襲撃をおそれていたのである。

犯人が新選組ではなく、佐々木唯三郎がひきいる京都見廻組(みまわりぐみ)の武士7人であることが判明したのは、明治3(1870)年になってからである。函館・五稜郭(ごりょうかく)落城のさい、捕縛された元見廻組員で、襲撃にも加わった旗本の息子、今井信郎(のぶお)が証言したからである。

見廻組は浪人や農民出身の新選組とは異なり、京都守護職に任じられた会津藩の指揮のもとに、旗本の子弟たちで組織されていた。信郎は7人による襲撃を認め、「土州坂本龍馬、不当の筋」があったため、捕縛を命じられたと供述した。問題はこれに続く、次の証言である。

「万一、手に余り候(そうら)へば討取り候様(よう)、御差図(おさしず)これあるにつき--」

捕縛などではなく、最初から「殺してしまえ」という「御差図」だったのである。では「御差図」したのは、だれか。今井は「承知仕(つかまつ)らず」と供述したが、常識的にいえば会津藩の上層部が「御差図」したはずである。

問題はもうひとつある。海援隊や陸援隊員をのぞくと、土佐や薩摩の一部の藩士しか知らなかった龍馬らの居場所を、どうして知ったのか、である。

龍馬は大政奉還による無血革命を目指していた。武力倒幕に向け、着々と準備を進めていた薩長にとって、すでに目の上のタンコブのような存在になっていた。

「いろは丸」事件で、莫大(ばくだい)な賠償金を請求された紀州藩にも恨まれていた。

page: 3

当の土佐藩の郷士の一部からも、武市半平太を切腹させた参政、後藤象二郎と急接近したことに対する不満の声もくすぶっていた。

いったいだれが、会津側にタレこんだのか。諸説あるが、裏づけるものはなにもない。

●昭憲皇太后の夢枕に

龍馬の墓の横手に、大きな石碑が立っている。「贈正四位坂本龍馬君忠魂碑」というタイトルは判読できたが、刻まれた文字がかすんでいるため、とても読み取れない。

明治37(1904)年2月、日露戦争が勃発した。「時事新報」はこの月、皇后(昭憲(しょうけん)皇太后)が葉山御用邸に滞在中、奇妙な夢を見た、と報じた。白無垢(しろむく)姿の武士が夢に出て、こう語ったという。

「臣は維新前、国事の為に身を致したる坂本龍馬と申す者にて候。海軍の事は当時より熱心に心掛けたる所に候へば……」

日本海軍は龍馬が育てたから、ロシアなどには負けない、と夢告したわけである。龍馬を知らない皇后は、側近が取りよせた龍馬の写真を見たところ、「この写真に寸分違ひなしと仰せられた」という。

大きな石碑は、この「瑞夢」をもとに、刻まれた。このときの宮内大臣は土佐勤王党出身で、龍馬とも顔見知りの田中光顕(みつあき)である。ちょっとできすぎた逸話である。

事実なら、龍馬は幕府だけでなく、バルチック艦隊も壊滅させたのである。(おわり)

(文・福嶋敏雄)

エンターテインメント

全国で85万人突破 映画「武士の家計簿」

加賀藩に実在した御(ご)算用者(さんようもの)(経理担当の武士)の奮闘を描く映 画「武士の家計簿」(北國新聞社、アスミック・エース、松竹製作)の観客動員数が25 日、全国で85万人を超えた。石川県内の上映6館の合計は6万人を突破。根強い人気に 地元の映画館関係者は「家族愛をテーマとした作品であり、家族客が増える年末年始の動 員が楽しみ」と期待を寄せている。

堺雅人さんが主演、仲間由紀恵さんがヒロインを務める映画は、御算用者として、代々 加賀藩の財政に携わってきた猪山家3代の物語。幕末から明治にかけて激動の時代を前向 きに生きる下級武士とその家族の日常を描く。11月27日に県内先行上映が始まり、4 日から全国公開された。

冬休みが始まった25日、シネマサンシャインかほく(かほく市)では、荒天にもかか わらず家族連れの来場が相次ぎ、そろばんでつながる家族の絆や、ほほ笑ましいコメディ に見入っていた。

県内ではほかに、ユナイテッド・シネマ金沢、ワーナー・マイカル・シネマズ金沢、イ オンシネマ金沢フォーラス、金沢コロナシネマワールド、ワーナー・マイカル・シネマズ 御経塚で上映している。

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カテゴリー

最新記事

(10/19)

(09/13)

(07/16)

(03/25)

(03/24)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚