新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

よってたかってシリーズは、好みの落語家さんばかり出てくる上、まったりした寄席とはちょっと違う、少し暴走気味なところが好き。

【昼の部】

牛ほめ/三遊亭あおもり

白鳥さんのお弟子さんですね。間の取り方にフラがあります。

途中で眠くなって意識なくなってしまいましたが……(^_^;)。

新聞記事/一之輔

何度か寄席で聴いているネタなんだけど、一之輔さんにかかると普通じゃない。ご隠居に「天ぷら屋だけに、あげられた」のオチ部分もよくわかっていない与太郎っぽい八五郎が、しどろもどろな二番煎じの講釈するところのキレっぷりが、やはり一之輔。

そして、オチは、話している相手がやっぱりだった。

そば清/喬太郎

一之輔さんがかなり湧かせたせいか、キョン師も盛り上げる。コロッケそばの話題になって、あのコロッケがそばの上に浸される時の「え?」というのが出るかと思ったら、そうじゃなかった。コロッケそばは、コロッケと称するもののジャガイモ成分まったくない粉の塊と、蕎麦と称するけど蕎麦粉より小麦粉の方が多い何かがお互いに支え合って美味しくなるものらしい。だけど、よみうりホールのすぐ傍にある新角という立ち食い蕎麦屋にある「コロッケラーメン」は、コロッケとラーメンがやや緊張感のある関係らしく、今いちらしい……が、そのことを語るだけで、持ち時間使っちゃった感じ(^_^;)。

おまけで「そば清」。さん喬師匠の清兵衛さんの「ど〜も〜」が受け継がれている。

船越くん/百栄

鉄板で面白いネタなんだけど、「よってたかって」シリーズでかけてますよね、2013年8月に。「露出さん」もそうなんだけど、同じ落語会シリーズで同じネタって、飽きるんですよね。お客さんの多くは笑ってましたが。

「天使と悪魔」か、猫好きとしては聴いてみたい「バイオレンス・スコ」なら何回か続けて聴いてもいいかなって思っちゃうんだけど。

落語の仮面第2話 嵐の初天神/白鳥

鈴本で第2話の回に行き損なってとても口惜しい思いをしたので、ここで聴けてハッピー。しかも白鳥さん、「よってたかって」よみうりホールの1000人のお客さんを爆笑させ、満足させて返すトリとしても素晴らしい。もう三遊亭園鳥を名乗ってもいいです、園朝にはあちこちから異論が出ると思いますが。

いろいろ落語界にとって差し障りのあるような爆弾が仕込まれてますが、「ガラスの仮面」美内すずえ先生が太鼓判押しただけあって、ちゃんと原作テーストが入ってます……第2話は北島マヤならぬ三遊亭花が、終生のライバルとなる姫川亜弓ならぬ立川亜弓(立川談志に弟子入りするも、家元が亡くなった後は立川談春の寄り弟子って、どんだけ武闘派? しかも、実は父が市馬師匠で母が○○師匠という、落語界のサラブレッドという設定。で、きょーれつな関西弁って???)。

今回は、紫のイモの君は出て来ません。落語協会会長(さあ、誰でしょう)が、大都芸能社長にへこへこする場面も笑えます。

【夜の部】

たらちね/市丸

市馬さん、やっぱり小さんの直弟子だけあって弟子を沢山取るんですね。そして、ちゃんと育てていると思います。

紙入れ/兼好

昼の部のフリーダムというかどこに行くかわからない危ない感じと違って、夜の部は古典派尽くし。しかも、圓楽一門きっての愛され真打ちの兼好さんは、軽いけど巧いので浅い場面でいい仕事します。

二十四孝/三三

三三さんにしては八五郎が破壊的(爆)。

四段目/白酒

最近、歌舞伎にも手を出しているので、芝居噺の意味がわかるようになり、ますます面白みを感じます。商家で丁稚の定吉が芝居狂いで、お遣いのついでに芝居小屋に入り浸っていたことがわかり、旦那に蔵に閉じ込められる……けど(^^)。

淀五郎/市馬

寄席だったら白酒さんの「四段目」とは「ネタがつく」と言われるのでしょうが、仮名手本忠臣蔵の塩冶判官に抜擢された澤村淀五郎が大星蔵之介役の市川團蔵に課題をつきつけられて、課題を乗り越えて成長するお噺です。「中村仲蔵」で主役を張る仲蔵がメンター兼コーチ(教え方はティーチャーですが)としていい味を出しています。

寄席だったら聴けないネタの組み合わせ。し

白酒さんのは芝居好きの丁稚さんが芝居を思い出すという設定なので、歌舞伎に通じてなくても、できるんじゃないかと思います。でも「淀五郎」は塩冶判官切腹の場を核にした役者の成長話なので、やっぱり場面を演じられないとできない。

その点で、市馬さんは安心して見られました。最近になって歌舞伎づいた自分には、仮名手本忠臣蔵を全段通しで見たくなりました。

【昼の部】

牛ほめ/三遊亭あおもり

白鳥さんのお弟子さんですね。間の取り方にフラがあります。

途中で眠くなって意識なくなってしまいましたが……(^_^;)。

新聞記事/一之輔

何度か寄席で聴いているネタなんだけど、一之輔さんにかかると普通じゃない。ご隠居に「天ぷら屋だけに、あげられた」のオチ部分もよくわかっていない与太郎っぽい八五郎が、しどろもどろな二番煎じの講釈するところのキレっぷりが、やはり一之輔。

そして、オチは、話している相手がやっぱりだった。

そば清/喬太郎

一之輔さんがかなり湧かせたせいか、キョン師も盛り上げる。コロッケそばの話題になって、あのコロッケがそばの上に浸される時の「え?」というのが出るかと思ったら、そうじゃなかった。コロッケそばは、コロッケと称するもののジャガイモ成分まったくない粉の塊と、蕎麦と称するけど蕎麦粉より小麦粉の方が多い何かがお互いに支え合って美味しくなるものらしい。だけど、よみうりホールのすぐ傍にある新角という立ち食い蕎麦屋にある「コロッケラーメン」は、コロッケとラーメンがやや緊張感のある関係らしく、今いちらしい……が、そのことを語るだけで、持ち時間使っちゃった感じ(^_^;)。

おまけで「そば清」。さん喬師匠の清兵衛さんの「ど〜も〜」が受け継がれている。

船越くん/百栄

鉄板で面白いネタなんだけど、「よってたかって」シリーズでかけてますよね、2013年8月に。「露出さん」もそうなんだけど、同じ落語会シリーズで同じネタって、飽きるんですよね。お客さんの多くは笑ってましたが。

「天使と悪魔」か、猫好きとしては聴いてみたい「バイオレンス・スコ」なら何回か続けて聴いてもいいかなって思っちゃうんだけど。

落語の仮面第2話 嵐の初天神/白鳥

鈴本で第2話の回に行き損なってとても口惜しい思いをしたので、ここで聴けてハッピー。しかも白鳥さん、「よってたかって」よみうりホールの1000人のお客さんを爆笑させ、満足させて返すトリとしても素晴らしい。もう三遊亭園鳥を名乗ってもいいです、園朝にはあちこちから異論が出ると思いますが。

いろいろ落語界にとって差し障りのあるような爆弾が仕込まれてますが、「ガラスの仮面」美内すずえ先生が太鼓判押しただけあって、ちゃんと原作テーストが入ってます……第2話は北島マヤならぬ三遊亭花が、終生のライバルとなる姫川亜弓ならぬ立川亜弓(立川談志に弟子入りするも、家元が亡くなった後は立川談春の寄り弟子って、どんだけ武闘派? しかも、実は父が市馬師匠で母が○○師匠という、落語界のサラブレッドという設定。で、きょーれつな関西弁って???)。

今回は、紫のイモの君は出て来ません。落語協会会長(さあ、誰でしょう)が、大都芸能社長にへこへこする場面も笑えます。

【夜の部】

たらちね/市丸

市馬さん、やっぱり小さんの直弟子だけあって弟子を沢山取るんですね。そして、ちゃんと育てていると思います。

紙入れ/兼好

昼の部のフリーダムというかどこに行くかわからない危ない感じと違って、夜の部は古典派尽くし。しかも、圓楽一門きっての愛され真打ちの兼好さんは、軽いけど巧いので浅い場面でいい仕事します。

二十四孝/三三

三三さんにしては八五郎が破壊的(爆)。

四段目/白酒

最近、歌舞伎にも手を出しているので、芝居噺の意味がわかるようになり、ますます面白みを感じます。商家で丁稚の定吉が芝居狂いで、お遣いのついでに芝居小屋に入り浸っていたことがわかり、旦那に蔵に閉じ込められる……けど(^^)。

淀五郎/市馬

寄席だったら白酒さんの「四段目」とは「ネタがつく」と言われるのでしょうが、仮名手本忠臣蔵の塩冶判官に抜擢された澤村淀五郎が大星蔵之介役の市川團蔵に課題をつきつけられて、課題を乗り越えて成長するお噺です。「中村仲蔵」で主役を張る仲蔵がメンター兼コーチ(教え方はティーチャーですが)としていい味を出しています。

寄席だったら聴けないネタの組み合わせ。し

白酒さんのは芝居好きの丁稚さんが芝居を思い出すという設定なので、歌舞伎に通じてなくても、できるんじゃないかと思います。でも「淀五郎」は塩冶判官切腹の場を核にした役者の成長話なので、やっぱり場面を演じられないとできない。

その点で、市馬さんは安心して見られました。最近になって歌舞伎づいた自分には、仮名手本忠臣蔵を全段通しで見たくなりました。

初めての千穐楽。とりあえずメモ。観客は九分の入り(2階)、歌舞伎座より若いのは若手中心の芝居だからか。

松也さんご挨拶。見得と大向こうの練習つき。

毛抜は半分ウトウトしてて全然頭に入らず(; ;)。可憐な米吉ちゃんが女形でなく若侍で出てて、衆道好みのおっさん侍にセクハラされていた場面だけは覚えている(爆)。

義経千本桜は、「川連法眼館の場」でようやく落語の「猫の忠信(猫忠)」のコンテクストがわかる。松也が佐藤忠信と狐の二役を演じ分けていた。狐は若くて体力があるうちにやった方がいいけど、佐藤忠信の威厳や忠臣ぶりの方が難しそう。

新春浅草歌舞伎 美しく愛らしい米吉のお富

尾上松也「新春浅草歌舞伎」熱い思いで若手をけん引

中村米吉が大人の女形 熱い言葉で芝居を語る

「隼人は華がある」“二枚目の系譜”未完の大器 歌舞伎俳優、中村隼人

松也さんご挨拶。見得と大向こうの練習つき。

毛抜は半分ウトウトしてて全然頭に入らず(; ;)。可憐な米吉ちゃんが女形でなく若侍で出てて、衆道好みのおっさん侍にセクハラされていた場面だけは覚えている(爆)。

義経千本桜は、「川連法眼館の場」でようやく落語の「猫の忠信(猫忠)」のコンテクストがわかる。松也が佐藤忠信と狐の二役を演じ分けていた。狐は若くて体力があるうちにやった方がいいけど、佐藤忠信の威厳や忠臣ぶりの方が難しそう。

新春浅草歌舞伎 美しく愛らしい米吉のお富

昭和55年の復活以来、34回目を数える「新春浅草歌舞伎」。今年は中村錦之助を上置きに、尾上(おのえ)松也の昭和60年生まれを除くと、主要キャスト全員が平成生まれという布陣だ。

第1部は、「三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)」の大川端(おおかわばた)庚申塚の場から。お嬢の中村隼人は女と男の切り替えに惑ったまま「月も朧(おぼろ)に…」へ至るので声が上ずる。お坊の坂東巳之助(みのすけ)も声がとぶ。河竹黙阿弥の七五調に全神経をとがらせるから身心が硬くなる。錦之助が和尚でまとめる。

次に、不破伴左衛門(ばんざえもん)(巳之助)と名古屋山三(さんざ)(中村国生)の傾城采女(けいせいうねめ)(坂東新悟)をめぐる恋の達引き舞踊「土佐絵」があり、「与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)」。色気不足もこれほど美しく愛らしい「源氏店(げんじだな)」は初めて見た。中村米吉は万端にお富の研究成果を見せるが、顔立ち、所作が修羅の過去を感じさせない清潔さで、まだお富ちゃんである。彼女と気づいて、「イヤサ、お富」と始まる与三郎の名場面も松也、明晰(めいせき)な発声ながら台詞(せりふ)に艶(つや)がない。愛を確かめ合う2人立ちの幕切れはきれいだ。錦之助が和泉屋多左衛門。

昭和55年の復活以来、34回目を数える「新春浅草歌舞伎」。今年は中村錦之助を上置きに、尾上(おのえ)松也の昭和60年生まれを除くと、主要キャスト全員が平成生まれという布陣だ。

第1部は、「三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)」の大川端(おおかわばた)庚申塚の場から。お嬢の中村隼人は女と男の切り替えに惑ったまま「月も朧(おぼろ)に…」へ至るので声が上ずる。お坊の坂東巳之助(みのすけ)も声がとぶ。河竹黙阿弥の七五調に全神経をとがらせるから身心が硬くなる。錦之助が和尚でまとめる。

次に、不破伴左衛門(ばんざえもん)(巳之助)と名古屋山三(さんざ)(中村国生)の傾城采女(けいせいうねめ)(坂東新悟)をめぐる恋の達引き舞踊「土佐絵」があり、「与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)」。色気不足もこれほど美しく愛らしい「源氏店(げんじだな)」は初めて見た。中村米吉は万端にお富の研究成果を見せるが、顔立ち、所作が修羅の過去を感じさせない清潔さで、まだお富ちゃんである。彼女と気づいて、「イヤサ、お富」と始まる与三郎の名場面も松也、明晰(めいせき)な発声ながら台詞(せりふ)に艶(つや)がない。愛を確かめ合う2人立ちの幕切れはきれいだ。錦之助が和泉屋多左衛門。

尾上松也「新春浅草歌舞伎」熱い思いで若手をけん引

新年は尾上松也(30)の登場から始まります。「新春浅草歌舞伎」(26日まで、東京・浅草公会堂)では、若手たちを引っ張る立場として奮闘中。これまでの経験を糧に、さらなる進化を誓いました。

浅草歌舞伎には、いろんな思いがある。市川亀治郎(現猿之助)、中村獅童、中村勘太郎(現勘九郎)、中村七之助らが出演していたころから憧れていた。若手が大きな役に挑戦できるチャンスだ。

「僕もずっと出たかったんです。『ああ、なんでここに入れてくれないんだろう。一緒にやりたいな』と思ってました。そんな思いを抱えて、それをエネルギーにしてました」 初めての出演は09年。2度目は13年。しかし、レギュラーメンバーに定着までにはいかなかった。

「2度出させてもらって、そのつど、これで浅草レギュラーになれると思ったら、また翌年外れて…というのを繰り返してるんです。複雑な思いが交錯してました。だから毎年、浅草の動向は気になってましたし、常に目標でした」

昨年、ついに松也が若手たちを引っ張る立場として公演を任された。2年連続となった今年も無事に幕が開いた。責任感も強い。メンバーが日替わりで、素顔で登場する「お年玉あいさつ」では、花道も使い歌舞伎初心者に解説するなど、サービス精神満点だ。

「去年は1年通じて、どの公演でもチラシに大きく載って、一座の看板役者として出させてもらいました。自分が担う責任や影響を考えるようになりました。特に浅草は、真ん中にいさせてもらえるわけですから、気にすべきところはほかの公演に比べてあります」 夜の部「義経千本桜 川連法眼館の場」では、佐藤忠信、忠信に化けていた源九郎狐の2役に初めて挑んでいる。

「大変だろうとは想像してました。ある意味、想像通りに大変です(笑い)。本当の忠信の場面と、狐忠信の場面、ざっくり2つに分かれます。楽なように見えて大変なのは、前半、本当の忠信の場面です。少ない時間と少ないせりふ、少ない動きの中で、表現しなくてはいけない。逆に、狐忠信の場面は、自分の思いを存分に語りますから、どれだけ深くたっぷり演じられるか、です」。

狐忠信になってからは、登場仕方や体の動き、せりふ回しなど、楽しませてくれる。

「柔らかさプラス、俊敏さ、機敏さがないと、動物っぽくならないので、難しいんです。とにかく体を慣らすしかないですね。考えたり、戸惑わなくてもできるようにしたい」 昨年はミュージカル「エリザベート」にも出演し、大きな経験になった。

「今年もミュージカルをやる予定です。毎年1本はやりたいです。やりがいを感じてます。昨年は、責任の多い仕事、やりたい仕事をたくさんさせてもらって、役者、人として成長させてもらえました。この経験をきちんと蓄えて、もうひとつレベルアップしたい」 プライベートの目標を色紙にお願いすると、迷わず「自炊」。

「一時期、母親に教えてもらいながらですけど、料理、スイーツ作りにハマったんです。和洋中、一通りやりましたけど、今は全然。飽きちゃうと一切やらないので、今度は続けたいですね。僕の中で難しい最高峰はアップルパイ。いつか作りたいな」

手作りのアップルパイが出てきたら女性は狂喜乱舞です、と言うと「でしょう?」とにっこり。

◆尾上松也(おのえ・まつや)1985年(昭60)1月30日、東京生まれ。6代目尾上松助の長男。音羽屋。90年、歌舞伎座「伽羅先代萩」で初舞台。歌舞伎以外にも、ミュージカル、映像作品など幅広く活躍。血液型O。新春浅草歌舞伎はほかに、坂東巳之助、中村米吉、中村隼人、坂東新悟、中村国生、中村錦之助らが出演し、1部は「三人吉三巴白浪」「土佐絵」「与話情浮名横櫛」、2部は「毛抜」「義経千本桜」。

中村米吉が大人の女形 熱い言葉で芝居を語る

今回は「新春浅草歌舞伎」(26日まで、東京・浅草公会堂)に出演中の中村米吉(22)です。抜群のかわいらしさ、可憐さが魅力的ですが、今月は今までにない大人の女を演じています。やわらかな雰囲気とは反対に、熱い言葉で芝居を語ってくれました。

スヌーピーのネクタイが目に留まった。

「母がクリスマスに、父(中村歌六)とおそろいで買ってくれたんです。父とスヌーピーは同い年なんですよ」

ふわっとした笑みと対照的な役に挑んでいる。「新春浅草歌舞伎」の第1部「与話情浮名横櫛」では、色っぽさ、つやっぽさが魅力のお富を演じている。将来を誓い合った与三郎と離れ離れになり、江戸の商人に囲われて暮らす女性だ。

「僕と同じくらいの年齢か、もうちょっと上でしょうか。年齢よりも、お富のバックボーン、人間を大事にしようと思っています」

演じるに当たり、中村時蔵に教わった。

「時蔵のおじがおっしゃったのは『世話物は、そこに暮らしてるにおいがないと何にもおもしろくないから』と。自然に、段取りにならないように気を付けています」

たばこを吸ったり、うちわを使ったり、生活の中での行為、しぐさがさまざま出てくる。いかに自然に見せるかが大事なのだという。

「精いっぱいやるしかないですね。初日の映像は時蔵のおじに見てもらいました。ダメ出しのお電話もいただきました。全部言ったらとても長い時間かかります(笑い)。時蔵のおじに教わったことを丁寧にやっていけば間違いはないと思ってますので、崩れていかないよう、確認しながらやっています」

いつかまた、という思いもある。

「2度、3度と務めさせていただきたいので、最初の一歩になれば、と思っています。お役はご縁ですけど、いつか務めさせていただける時にまた、ランクアップしてお見せできればなと思います。昨日より今日、今日より明日です」

「新春浅草歌舞伎」出演は5年連続。市川猿之助、片岡愛之助、市川海老蔵ら、現在一線を走る先輩たちと出演してきた。昨年から尾上松也が若手を引っ張る立場になり、メンバーの若さが鮮明に。浅草への思いは一層強くなった。

「昨年、尻上がりにお客さまにたくさん来ていただいて、その勢いで今年も入っていると思うんです。でも、この現状に満足してはいけないんです。3年目も大丈夫だと思っちゃいけない。来年こそ大事だと思っています。一生懸命、がむしゃらにやるのが浅草の魅力。『若さあふれる姿を見てください』というのは簡単です。だって若いんですもん。若さあふれるプラス何か、です。先輩たちもがむしゃらにやってるんですから、僕たちは、よりがむしゃらにやらないといけないんです」

今はまだ「歌舞伎役者」への途上だと話す。

「まだまだ『歌舞伎をやっている人』です。先輩方は何をやっても歌舞伎のにおいがあります。けいこ事、舞台での経験、いろいろなものが積み重なって「歌舞伎役者」になれると思うんです。遠い道ですね」

◆中村米吉(なかむら・よねきち)1993年(平5)3月8日、東京生まれ。5代目中村歌六の長男。00年7月、歌舞伎座「宇和島騒動」の武右衛門悴武之助で5代目米吉を名乗り初舞台。屋号は播磨屋。昨年は市川染五郎とともにラスベガス公演「鯉つかみ」にも出演した。来月2月は歌舞伎座で「籠釣瓶花街酔醒」に出演する。【小林千穂】

「隼人は華がある」“二枚目の系譜”未完の大器 歌舞伎俳優、中村隼人

黒のロングコートが長身に映える。カメラのシャッター音が鳴るたびにポーズを変えるしぐさは、まるでモデルのよう。

「この前、ある大先輩が、『隼人は華がある』と言ってくださったのを人づてにうかがったんです。最高にうれしくって」

笑うと、美少年時代の面影が顔をのぞかせる。

歌舞伎には、圧倒的な美貌でファンを魅了する“二枚目の系譜”がある。戦前なら十五世市村羽(う)左(ざ)衛(え)門(もん)、戦後は十一世市川團十郎、今なら、片岡仁左衛門であろうか。その系譜に連なる未完の大器である。

昨夏、歌舞伎座で演じた「おちくぼ物語」の左近少将は、将来の光源氏を予感させる美しさで女性客のため息を誘った。今月は浅草公会堂の新春浅草歌舞伎「三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)」のお嬢吉三で、女装の盗賊の妖しい色香を振りまいている。

「今は、歌舞伎の基本を体に染みこませる時期。いただいたお役をしっかりやることしかありません」

□ □

曽祖父は、歌舞伎史に残る名女形、三世中村時蔵。インタビューした東京・国立劇場の一室には、三世時蔵の「女暫(おんなしばらく)」の絵画がかけられていた。

「僕の曾(ひい)おじいさんです」。笑顔がはじけた。

近年、そのイケメンぶりが評判を呼び、テレビドラマにも出演、写真集「中村隼人 FIRST PHOTO BOOK HAYATO」(双葉社)も出した。親しみやすい素顔から歌舞伎の拵(こしら)えをしているショット、「フィルム・ノワール」と題したページからは大人の色香漂う役者・隼人の可能性が見えてくる。「今しかない自分を発信したい」

そんな隼人にとって、昨秋、出演したスーパー歌舞伎II「ワンピース」は、大きな挑戦になった。

海賊のサンジは金髪のニヒルなキャラクターであり、革命戦士イナズマでは大量の本水(ほんみず)(本当の水)が流れ落ちる大滝に打たれながらの大立ち廻(まわ)りで客席を沸かせた。

その際、忘れられない出来事があった。自身のブログに、〈認知症の父と見に行った〉とのコメントが寄せられた。〈父は昨日のことはほとんど覚えていないのに、翌日になっても『水のシーン、おもしろかったね』と話していた〉と。

「そのとき思ったんです。病気の壁を乗り越えるほど心に残ることを僕らはやっているんだと」

×

20カ月以上、休みがない日々が続いている。

「ありがたいことです。やらなければならないことが次々ありますから」

もし、休みができたら?

「旅をしてみたいなあ。まだ外国に行ったことがないんですよ。どこがいいですか?」。22歳の若者の顔になった。

文・亀岡典子

なかむら・はやと 平成5年11月30日、東京生まれ。父は中村錦之助。14年、東京・歌舞伎座「寺子屋」の小太郎で初代中村隼人を名乗って初舞台。歌舞伎以外に、NHK大河ドラマ「八重の桜」の松平定敬などを演じ、NHK-FM「邦楽ジョッキー」のパーソナリティーも。新春浅草歌舞伎は26日まで。スーパー歌舞伎II「ワンピース」の大阪公演は、3月1日から25日まで松竹座で。チケットホン松竹(電)0570・000・489。

静岡

反射炉パンオブジェも 伊豆の国「パン祖のパン祭」

福島

「五代さま」に会える! "朝ドラ"効果、桑折の特別展が人気

新潟

河井継之助の志 ここにあり長岡 記念館が来館者10万人達成

佐賀

武雄歴史物語 佐賀の騒乱昭和10年に武器弾薬発見

コラム

「あさが来た」五代友厚死す! ドラマで描かれたのとは違う女性関係、福沢諭吉との因縁

時は幕末。鎖国中の日本人に愛されたスイス人時計師の数奇な運命

反射炉パンオブジェも 伊豆の国「パン祖のパン祭」

世界遺産の韮山反射炉築造に尽力した韮山代官江川太郎左衛門が日本で初めてパンを製造したことにちなんだイベント「第10回パン祖のパン祭」(伊豆の国市観光協会、同実行委員会主催)が16日、同市の韮山時代劇場で始まった。17日まで。

静岡県内外の有名店が会場にブースを並べ、多彩なパンを販売した。ステージでは、子供たちによるパン食いゲーム、生地のばしコンテストなど、パンを使ったさまざまな企画を開催した。

恒例の田方農業高による巨大パンオブジェの今年の題材は韮山反射炉。食品科学科3年生3人が中心となり、約1カ月かけて高さ約2・3メートル、幅約4メートルの反射炉を製作し、ステージに展示した。

「全国高校生パンコンテスト」の実技審査では、書類審査を通過した生徒20人が「カリフォルニア・レーズン」「地産地消」「手仕込み」の3部門で腕前を競った。

福島

「五代さま」に会える! "朝ドラ"効果、桑折の特別展が人気

本県出身の俳優ディーン・フジオカさんが演じていた、NHK連続テレビ小説「あさが来た」の登場人物、五代友厚(大阪商工会議所初代会頭)が22日の放送で最期を迎えた。五代が産出量を国内一にした半田銀山がある桑折町では「五代さま」を紹介する特別展が開かれており、ドラマ人気に合わせ来場者が増えている。

五代は、江戸時代に佐渡金山、生野銀山と共に「日本3大鉱山」と称され幕末に閉山した半田銀山を、欧米式の技術を導入し復活させた。同町の旧伊達郡役所(町文化記念館)で開かれている町主催の特別展「半田銀山と五代友厚の足跡」では、五代の半生を記したパネルや銀山ゆかりの品が展示されている。

町は今月5日の開幕に合わせパンフレットを100部用意。しかし初日で半分がなくなったため、町役場のカラーコピー機で300部増刷した。「予想を上回る反響だった」と担当者。来場者のペースは衰えず、町はさらに印刷会社に3000部を依頼した。特別展開始から1週間の来場者数は319人で、前年同期と比べ同館の利用者は約10倍になった。

福島市の主婦薮内寿美子さん(66)は「毎朝起きるのが楽しみ」というほどの「朝ドラ」ファン。五代の死に「残念。もう少し長く見たかった」と肩を落とすが「特別展を見れば五代が女性、男性を問わず心を引きつけた理由が分かる。全国のファンが足を運び、福島の魅力発信につながってほしい」と話した。同展は5月8日まで。

新潟

河井継之助の志 ここにあり長岡 記念館が来館者10万人達成

長岡市長町1の市立「河井継之助記念館」が18日、来館者10万人を達成した。2006年12月の開館から10年目での到達。関係者は「継之助には時代を見通す先見性や改革の実行力など学ぶべき点が多い。業績と人間性を今後も伝えていきたい」と張り切っている。

継之助の終焉の地・福島県只見町には古くから記念館があったが、当の長岡には長年、こうした施設はなかった。戊辰戦争で長岡が焦土となり、市民の間で継之助の評価が割れていたことなどが背景にあった。

だが、地方が生き残るために経済の自立を図り、民主主義思想を持っていた継之助の業績をきちんと伝えるべきだとの声が地元でも高まり、市が継之助の屋敷跡の住宅を改修し記念館を整備した。全国にファンが多く、観光資源となることも開館を後押しした。

館内には、故司馬遼太郎さんの小説「峠」の自筆原稿や、継之助の旅日記「塵壺(ちりつぼ)」などが並ぶ。初心者にも分かりやすい図や絵のほか「熱心なファンにも飽きさせないように文字の解説パネルもなるべく多く展示している」(稲川明雄館長)のが特徴だ。毎年おおむね1万人以上が来館し、市外県外からの来館者が約半数を占め、リピーターも多いという。

10万人目となったのは長岡市曲新町の主婦鈴木絵理さん(29)と長男の悠仁君(1)。森民夫市長から記念品が贈られた。1年ほど前に群馬県から夫の転勤で引っ越してきた絵理さんは「長岡に来るまで継之助のことは全然知らなかったが、子どもの絵本で最近初めて読んだ。今後多くを学んでいきたい」と笑顔で語った。

記念館では今後、展示内容の継続的な更新や、記念館友の会(下田邦夫会長)と連携したイベント開催などを通じてファンをさらに増やし、将来の来館20万人、30万人を目指す考えだ。

佐賀

武雄歴史物語 佐賀の騒乱昭和10年に武器弾薬発見

昭和10年、旧武雄鍋島家邸(現在の市文化会館)の庭から18門の大砲、200挺近い銃に加えて多くの弾薬が、偶然に見つかりました。そのうち現在も残っているのは青銅製の大砲3門だけですが、アームストロング砲やスペンサー銃なども含まれていたとされます。

これらの武器がなぜ埋められていたのかは不明ですが、佐賀の乱が関係しているのではないかと推測されます。

明治6年の政変で参議を辞した江藤新平や、同5年に下野していた島義勇は、明治政府の方針に対し不満を高める佐賀士族の鎮静のために、同7年1月、相次いで佐賀へ向かいました。それぞれを首領とする征韓党、憂国党も組織され、結局は、いわゆる佐賀の乱の勃発を招きます。

武雄最後の領主であった鍋島茂昌は島義勇の従兄弟にあたることもあって、憂国党設立当初から元帥(げんすい)として参画することを懇請されていました。武雄は、当時最新式の武器を多く所有していたこと、戊辰戦争でその武器を用いた実戦を経験した多くの兵士がいたことも、理由の一つと考えられます。

しかしながら茂昌自身は最後まで、士族の動きには同調しませんでした。それでも、士族軍からの強硬な要請で60余人の武雄士族・卒族が一時的に彼らの陣に加わったことから騒乱終結後、明治政府の審問をうけることになります。

その中で、明治政府に届け出ていなかった武器の存在を知られないよう土中に埋めたものが、昭和10年に掘り出されたのではないかと考えられるのです。

武雄市図書館・歴史資料館では、佐賀士族の乱における武雄の動きを追った「佐賀の乱と武雄」を2月13日から3月13日まで開催します。(武雄市図書館・歴史資料館 一ノ瀬明子)

コラム

「あさが来た」五代友厚死す! ドラマで描かれたのとは違う女性関係、福沢諭吉との因縁

実業家で大阪商法会議所の会頭の五代友厚氏が1885年9月25日、東京・築地の自邸で死去したことが、NHKの連続テレビ小説「あさが来た」の本日放送分(第95話)でわかった。51歳(満49歳)。死因は糖尿病と見られる。前月より眼病とあわせて療養を続けていた。葬儀は大蔵大臣・松方正義伯の発意により大阪にて執り行われる予定。

亡くなった五代友厚氏(国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)。記事中言及した福沢諭吉は、じつは五代より1歳上とほぼ同世代だった。ちなみにドラマの福沢役の武田鉄矢と五代役のディーン・フジオカの年齢差は31歳

五代氏は1836年薩摩生まれ。明治維新後、官界に入ったが、やがて実業界に転じ、大阪を拠点に当地の産業の近代化に貢献した。この間、大阪商法会議所、大阪株式取引所、大阪堂島米紹介所、商業講習所を設立、大阪財界にあって指導的立場を担った。だが一方で、政府高官との癒着も取り沙汰され、1881年には開拓使官有物払下げ事件の中心人物として激しい非難を受けたことは記憶に新しい。

「あさが来た」の劇中ではヒロインで大阪の両替商・加野屋の白岡あさ氏にひそかに思いを寄せながら、しだいにあさの夫・新次郎氏ぐるみで心を通い合わせる仲となっていった。五代氏亡きあとの白岡夫妻、大阪財界の動向が注目される。

……と、「あさが来た」の物語と史実を組み合わせて新聞の訃報記事風にまとめてみた。だが、ドラマと史実とではもちろん違うところもある。そこでこの機会に、ドラマでは描かれなかった五代友厚像にちょっと迫ってみたい。ただし、今回のドラマで五代ファンになったという方には、ひょっとするとイメージを壊すような記述もあるかもしれない。その点、あらじめお断りしておく。

五代の妻と子供たち

「あさが来た」の五代は、あさ以外の女性には関心がなさそうで、独身者のように描かれていた。しかし現実の五代には妻も子もいたし、また明治時代の政治家・財界人の例外に漏れず、彼もまた妻以外の女性と多々関係している。

五代は生涯に、生後すぐ死んだ子も含めて10人の子供を儲けている。最初の子供(女子)は、幕末の薩摩藩士時代の赴任先・長崎で知り合った女性とのあいだに生まれた。ただしこの子は五代家の籍には入っていない。

のち明治初めに菅野豊子(外交官・森山茂の実妹とも養妹ともいわれる)という女性と結婚したが、彼女とのあいだに子供はできなかった。戸籍上の三人の娘も、べつの女性が生んだのを引き取った子たちだ。経済史学者・宮本又次の『五代友厚伝』(有斐閣)によれば、五代はそうとうな遊び人であったらしく、官界から離れたのも派手な遊蕩が一因だったともいわれている。…

結婚したときにもべつの女性とつきあっており、長女と次女はその女性とのあいだに生まれた。長女誕生のときにはさすがに正妻・豊子と五代の関係は険悪になったらしいが、それでも次女入籍のときには悶着はなかったというから、豊子はかなり人間のできた女性だったのだろう。事実、五代の秘書的な役割も果たし、また教養を身につけるべく、師について絵や文学を学んでいたという。

五代が家の外で儲けた男子はすべて、認知はしても籍には入れず庶子となった。一方で彼は、かつての恩人の甥・九里龍作に学費を出すなど援助を惜しまなかった。龍作は五代の没後、五代家へ養子に入り、五代の長女・武子と結婚する。1886年には東大工学部教授の職を辞して大阪に転居、養父の興した鉱山業を引き継いだ。

こうして女性関係を見るかぎり、ドラマと現実の五代像はずいぶんかけ離れている。たぶん、朝ドラでとりあげるにはあまりに生々しいし、物語で扱うには煩雑になるとの理由から、劇中では一切描かれなかったのだろう。ただ、せめて五代の妻は登場させ、たとえばあさのライバル的存在として描く手もあったような気もしないではない。

福沢諭吉は五代の宿敵だった!?

「あさが来た」では慶應義塾創立者の福沢諭吉が、あさに影響を与えるとともに、五代もまた福沢の教え子たちを商業講習所設置のため相談役に迎えるなど、その関係が強調されていた。しかし調べてみると、現実の五代と福沢は微妙な関係にあった。というのも、ドラマでも描かれた開拓使官有物払下げ事件(1881年)で、福沢は五代を批判する立場をとったからだ。

この事件は、北海道開発のため置いた開拓使を民間に払下げようと、開拓使長官・黒田清隆が閣議に求め、明治天皇の裁可を得たことに端を発する。その払下げ先となったのが五代の設立した関西貿易社だった。1869年の開設から10年間に約1400万円もの国費を注ぎこんだ開拓使がわずか38万余円、それも無利息・30か年賦という破格の条件で、黒田と同じ薩摩出身の五代の会社に払下げられる……このことは機密情報であったにもかかわらず、自由民権運動系の新聞にすっぱ抜かれて大騒動となる。

このとき批判の急先鋒となった福沢と政府にあって手を組んだのが大隈重信だった。福沢と大隈はともに国会の早期開設を求める自由民権論者として意気投合した。もっとも、大隈とのつきあいはじつは五代のほうが長い。互いに幕末の志士だった時代からの仲であり、財政・経済策でも思想面でも通じ合うところが多かった。…

政府に入った大隈は大久保利通とともに殖産興業政策を推進し、それを五代は財界から支援し続ける。そんな両者がこの事件で対立し、たもとを分かったのは運命の皮肉であった。

結局、開拓使払下げは伊藤博文や岩倉具視らによって中止される。伊藤たちは9年後の1890年に国会を開設することを約束する一方で、大隈を払下げの情報を新聞にリークした張本人と見なし政府から追放した。いわゆる「明治14年の政変」である。

野に下った大隈は、翌82年に東京専門学校、現在の早稲田大学を開いた。それから10余年後、広岡浅子という女性が女子大学校の創立のため奔走するなか、大隈のもとへ相談に赴いている。浅子は「あさが来た」のあさのモデルだ。このころ、大隈もちょうど専門学校を大学へと移行するにあたり募金を行なっており、浅子に「自分は広く大衆に資金を募る。女子大は財界有力者中心に」とアドバイスしたばかりか、自ら女子大学校の創立委員長となるなど協力を惜しまなかった。こうして1901年、日本女子大学校(現・日本女子大学)が開校する。「あさが来た」はまさにその開校式典のシーンから始まった。

もし、あと20年長く生きていたら……

ここまで書いてきたとおり、ドラマと史実とではさまざまな相違がある。しかし五代友厚が私利私欲を抜きに、国や大阪のために尽力したこと自体はドラマで描かれたとおりである。「男児、財産をつくるためにこの世に生を受けたのではない」が彼のモットーだった。実際、その死後には財産どころか、100万円もの借財が残された。

五代が死んだのは日本に本格的な産業革命が到来する直前だった。前出の宮本又郎は、五代がもし20年長く生きていたら、一大財閥を形成していたかもしれないと書いている(前掲、『五代友厚伝』)。

1885年10月2日に大阪・中之島の五代邸で行なわれた葬儀には、じつに一般から4800人もの参列があった。このことからも、地元の人たちの彼に対する敬愛ぶりがうかがえよう。葬儀後、棺は馬車に乗せられ、天王寺埋葬場まで大勢の人に付き従われながら運ばれた。それは盛大な行列となり、先頭が埋葬場に到着したときも、後尾はまだ4キロほど先の長堀橋あたりを歩いていたと伝えられる。

ディーン・フジオカの好演もあって、その死から130年を経てふたたび脚光を浴びた五代友厚。ドラマのなかでも惜しまれながら亡くなった「大阪経済の父」に、ここに謹んで哀悼の意を表したい。

(近藤正高)

時は幕末。鎖国中の日本人に愛されたスイス人時計師の数奇な運命

スイスの高級腕時計ブランド「ジラール・ペルゴ」を日本に広めるため、フランソワ・ペルゴ社が創立されて150年になったことを記念した「フランソワ・ペルゴ展」が去る12月19日〜24日まで横浜の「ヨコハマ創造都市センター」で開催されました。19世紀の貴重な時計などが数多く展示されるということで、興味津々のMAG2NEWSは喜び勇んで横浜まで取材に行ってまいりました。

みなとみらい線「馬車道駅」にほど近い、会場の「ヨコハマ創造都市センター」。1929年竣工の「旧第一銀行横浜支店」を改装した趣あるたたずまいが歴史を感じさせます。

スイス時計を日本へ持ち込んだ男、フランソワ・ペルゴの生涯

日本に初めてスイス時計を正式に輸入したフランソワ・ペルゴは、1834年にスイスで生まれました。実の姉であるマリー・ペルゴは、夫のコンスタン・ジラールと共に、かの有名な高級腕時計ブランド「ジラール・ペルゴ」を創立した女性です。ジラール・ペルゴ社が世界進出する中、フランソワ・ペルゴは1860年から横浜に住まいを構え、アジアでの販路を拡大。日本で初めてスイス製時計の販売を開始しました。1865年にはF.Perregaux & Co.社を設立し、1877年に亡くなるまで、ジラール・ペルゴの正規代理店を務めていたということです。

フランソワ・ペルゴ社が日本に設立されてから150年を記念した今回の展示会では、日本上陸当時を偲ばせる貴重な時計や資料がズラリと展示されました。まずは、その魅力的な時計の数々をゆっくりと見ていきましょう。

世界初とされる極薄サヴォネット懐中時計

左手前に吊されている黄金の時計は1800年頃に作られたサボネット懐中時計です。サヴォネットとはフランス語で「石けん箱」を意味します。この極薄タイプはイエローゴールドのケースで彫金、ギョーシエ彫りがほどこされたMoulinier Bautte & Cie社のものです。

右手前は1835年頃にJ.F.Bautte & Cie社で作られた、装飾ペンダント時計。ブルーを基調に、エナメル製のハーフパールの花模様がほどこされています。左奥は1820年頃Moulinier Bautte & Cie社で作られたイエローゴールド製の懐中時計。

1888年製の傑作トゥールビヨン

上写真の右手前は1888年に製造された「スリーブリッジ トゥールビヨン」です。ジラール・ペルゴの傑作とされる懐中時計も実に魅力的なクラシック時計でした。こちらは、ニューシャテル天文台の1級証明書を取得しています。ニューシャテル天文台とは、スイスで開催されていた時計の精度を競うコンクールを意味します。紋章が入ったギョーシェ彫りのゴールドケース、エナメルの文字盤を採用し、トゥールビヨンムーブメントを搭載する、当時の最先端技術を盛り込んだ高性能モデルなのです。

左手前はジラール・ペルゴ社により1860年頃製作された、小冊子型ペンダント時計。彫金とブルーエナメル装飾が施されたイエローゴールドケースが使われています。奥には1870年頃にジラール・ペルゴで製作された、十字型のペンダント時計も見えます。

兄が作ったマリン・クロノメーター

フランソワ・ペルゴの兄、アンリ・ペルゴもまた家業を支える重要な人物でした。こちらは、そのアンリ作とされ、1860年頃に出身地であり時計の聖地でもあるスイスのル・ロックルで作られたマリン・クロノメーターです。洋上で正確な時刻を刻み、また、経度を正確に割り出すことができました。

船が波にもまれても正確な時刻を示すという、水平を保つ木製ケースの作りの良さにまず感心。ブラウンにゴールドケースと白の文字盤のバランスが美しく、現代でも充分通用するデザインです。

幕末の日本人に愛された、異邦人フランソワ・ペルゴ

日本初の時計師とされるフランソワ・ペルゴは、横浜に居を構え、没後は同じく横浜にある外国人墓地に埋葬されたことでもわかるように、日本とのつながりが大変深い人物でした。大政奉還(1867年)の約3年前という幕末の江戸で、スイスと日本は通商条約を締結しましたが、そのために派遣されたエメ・アンベール使節団の特派員が、フランソワ・ペルゴだったのです。

外交官エメ・アンベールは帰国後の1870年『幕末日本図絵』を出版します。その特派員としてフランソワ・ペルゴが活躍した結果、彼自身もまた日本の文化への造詣を深めていったのです。

1870年に仏・パリの出版社であるアシェット社から2巻で発刊された、エメ・アンベール著『幕末日本図絵』。外交官からの要請で、フランソワ・ペルゴは日本の歴史、民衆伝説、おとぎ話、子供の歌などを収集。横浜の写真家から写真を抜粋してスイスに送り、同著の完成に貢献しました。

フランソワ・ペルゴの義兄であるルシアン・ランドリがニューシャーテルの自然科学博物館に寄贈したという、獅子面も往時を偲ばせます。

(以下略)

男子専科STYLE http://danshi-senka.jp/

取材・文/堀ミキヒロ

力込めて書いたレビューが消えてしまったので、ちょっと挫折感。

赤坂の神社の鳥居上での捕り物が素晴らしかったです。

尾上菊之助、初春歌舞伎に意気込み「色男風にかっこよく」

<評>絶品の菊之助・小狐礼三 国立劇場「小春穏-」など

赤坂の神社の鳥居上での捕り物が素晴らしかったです。

尾上菊之助、初春歌舞伎に意気込み「色男風にかっこよく」

歌舞伎俳優の尾上菊之助(38)が18日、東京・赤坂の日枝神社で初春歌舞伎公演「通し狂言 小春穏沖津白浪(こはるなぎおきつしらなみ)」(来年1月3~27日、国立劇場大劇場)の安全祈願を行った。『小狐礼三』国立劇場初春歌舞伎 Togetterまとめ

来年生誕200年の歌舞伎作者・河竹黙阿弥の作品で、2002年初春歌舞伎公演で大歌舞伎での通し狂言として138年ぶりに復活した演目を14年ぶりに再演。当時、父の尾上菊五郎(73)が演じた美男の盗賊・小狐礼三(れいざ)を演じる菊之助は「父に負けないように色男風にかっこよく務めたい」と意気込んだ。

菊之助は、観客がさまざまな分野のトップレベルの映像に触れられる「ボーダレス」な時代として「お客様も羽生結弦さんのようなレベルの高い体使いや演技をお求めになると思う」とフィギュアのトップスケーターに刺激を受けており、「理屈抜きに素晴らしいと思ってもらえる舞台にしなければならない」と気を引き締めた。

また、今年の自分を表す漢字1文字を問われると、7月に第2子の長女・知世(ともよ)ちゃんが誕生したことなどから「世の中は色々ありましたが、私は幸せでした」と「幸」を選んだ。

<評>絶品の菊之助・小狐礼三 国立劇場「小春穏-」など

河竹黙阿弥生誕二百年と銘打った国立劇場「小春穏沖津白浪(こはるなぎおきつしらなみ)」。平成十四(二〇〇二)年に復活上演された作品の再演だが、やはり復活狂言は再演され洗練されていってこそ意義がある。

盗賊小狐礼三(こぎつねれいざ)が尾上菊五郎から尾上菊之助にバトンタッチされるなど、配役が前回から一世代順送りになったが、若手まで含めてよくバランスが取れている。礼三の妖術で季節が次々に変わる「雪月花のだんまり」、廻(まわ)り舞台も駆使する鳥居前の大立ち廻りは見ごたえ十分。中間と遣手(やりて)を演じる市村橘太郎(きつたろう)が、せりふも動きも歌舞伎のフレームにぴたりとはまって素晴らしい。「一つ家の場」「花月部屋の場」で礼三と中村時蔵の船玉お才が互いの肚(はら)を探り合う場面はもう一息突っ込んだ芝居っ気がほしいが、全体としては手際よく刈り込んだ台本によってすっきりした娯楽作品に仕上がった。二十七日まで。

浅草公会堂は中村錦之助を上置きにした新春浅草歌舞伎。「源氏店(だな)(与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし))」の与三郎、「四(し)の切(きり)(義経千本桜)」の忠信を尾上松也が熱演する。表情で芝居をしがちな分、愁いや陰影に乏しいのが惜しいが、本物の佐藤忠信が立派で爽やか。坂東新悟の役者ぶりが上がり、「土佐絵」の傾城(けいせい)、「毛抜(けぬき)」の巻絹(まきぎぬ)、「四の切」の静御前の三役でしっとりとした風情を見せる。

他に「三人吉三(さんにんきちさ)」大川端の場。どの演目も若手花形らしい意気込みが伝わってくるが、熱が入るあまりか、七五調を意識しすぎるのか、総じてせりふが間延びしている。詰めるところはキビキビとたたみこむ、メリハリのきいた芝居を見たい。二十六日まで。 (矢内賢二=歌舞伎研究家)

今日拾ったニュースです。

新選組資料 初の修復へ 近藤、土方の書簡など15点

後世に残すための努力をありがとうございます。

新選組資料 初の修復へ 近藤、土方の書簡など15点

幕末の新選組の資料などを保存、公開している町田市小野路町の小島資料館が、初めて所蔵品の修復に乗り出す。新選組局長の近藤勇の手紙など直筆の十五点で、長年の公開で和紙の一部が傷むなどしていた。四月から作業を開始する。

同資料館は当地の旧家、小島家の当主が残した日記や文書、和漢書など七千点あまりを所蔵する私設の資料館。

一八三四(天保五)年に現在の調布市に生まれた近藤は、剣術の出稽古で小島家を訪問して指導し、二十代小島鹿之助と親しくなって義兄弟の契りを結んだ。六三(文久三)年に上洛(じょうらく)して土方歳三らと新選組を結成すると、近況を知らせに鹿之助に多数の手紙を書いた。

修復されるのは新選組関連の約百点のうち、近藤と副長の土方が鹿之助らに送った十三点の書簡と二点の掛け軸。人気の資料のため、他館への貸し出しや閲覧が繰り返されて和紙の端が摩耗するなど劣化が目立っていた。

近藤が六五年に長州征伐の戦後処理に赴く直前に書いた書簡には、自身に万一のことがあったら新選組は土方に任せたいなどと打ち明けている。また土方は京都や大阪の花街でのモテぶりを自慢し「報国の心をわするる婦人かな」の一句で結んでいる。

「土方のちゃめっ気が出ている。手紙は書き手の人間味が読み取れて面白い」とは、現当主の小島政孝館長(66)。書簡は和紙を裏打ちし、掛け軸はのりづけをし直したりして補強する。「貴重な資料を後世に残し、今後も研究者や歴史ファンの方に見てもらいたい」と話す。 (栗原淳)

後世に残すための努力をありがとうございます。

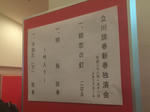

14時半開演の「志の輔らくご」@渋谷PARCOと17時半の「談春独演会」@よみうりホールが同日に当たってしまったので、おそろしい葛藤に悩まされました。通常ならば、志の輔らくごinPARCOは他の日でも取れますから、他の日程にもできるでしょう……しかし、今年は市場価格が高騰してて、それがかなわず。泣く泣く、「志の輔らくご」を最後まで聴いて、タクシーで「談春独演会」に乗り込むことに。途中入場なので、「明烏」はロビーで雑音の入るスピーカー越しにしか聴けませんでした。

粗忽の釘/こはる

こはるちゃんの「粗忽の釘」も聴きたかったなー。そろそろこはるちゃんの会にも行かねば。

明烏/談春

談春さんの源兵衛・太助が大好きです。私の脳内での配役は、源兵衛が談春さんそのままです。だから、明烏は源兵衛目線で聴いてます。

子別れ(下)/談春

談笑さんのalways三丁目の夕日な「子別れ」は聴いたことあるけど、どうやら談春さんの「子別れ(下)」は初めて。広瀬さんの解説を読んでいたので、空を描く青えんぴつが欲しいと亀が言うのは知っていたけど、父ちゃんと亀と母ちゃんが、まんま下町の職人の家族で、いいね。

粗忽の釘/こはる

こはるちゃんの「粗忽の釘」も聴きたかったなー。そろそろこはるちゃんの会にも行かねば。

明烏/談春

談春さんの源兵衛・太助が大好きです。私の脳内での配役は、源兵衛が談春さんそのままです。だから、明烏は源兵衛目線で聴いてます。

子別れ(下)/談春

談笑さんのalways三丁目の夕日な「子別れ」は聴いたことあるけど、どうやら談春さんの「子別れ(下)」は初めて。広瀬さんの解説を読んでいたので、空を描く青えんぴつが欲しいと亀が言うのは知っていたけど、父ちゃんと亀と母ちゃんが、まんま下町の職人の家族で、いいね。

2月2日夜の千秋楽が終わったら公開される設定で投稿します。

改めまして、紫綬褒章おめでとうございます。亡き立川談志家元が提唱した「伝統を現代に」を見事に体現している志の輔師匠は、談志師匠が危惧された落語の危機を救った立役者のひとりだと私は思っております。新作は現代を表現し、古典には現代の演劇センスを加えて新しいファン層にも訴求できるものとして再構築した「志の輔らくご」は、従来の落語ファンに限らない層を掘り起こしています。私も志の輔・談春というわかりやすい入り口があったから落語に入り込めたし、ずいぶん志の輔ファンの友達を増やしました。

今年で20周年になる志の輔らくごinPARCO、劇場を含むパルコパート1の再開発建て替えで、一旦終了だそうです……2010年から7年連続で年明けの楽しみとしてきただけでなく、どうにも鬱な時期に落語という救いを与えてくれた、何よりものイベントでした。来年の年明けは何を楽しみにすればいいのか、そして志の輔師匠は暮れから年明けをどのように過ごされるのか、いろいろな意味で心配ではありますが、通算20周年で一旦お開きというのもきれいですね。

大黒柱/志の輔

鉄板の「はんどたおる」「ディアファミリー」「バスストップ」に並ぶといっていい、家族ものの新作。お父さんの生命保険が満期で100万円もらえるので、家族で鬼怒川旅行に行こうねって話になっていたはずなのに、お母さんや子供達はローマ旅行に傾いてしまい……。

新版 猫忠/志の輔

志の輔さんの「猫忠」は2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」と2010年3月の「志の輔noにぎわい」で聴いて以来。ということは、私の落語ライブファン歴の初期に聴いて以来。

マクラに日本三大動物園の紹介があり、旭山動物園の紹介は2010年3月に聴いた時のマクラにリンクしているようだ。

そして、後半は三味線の皮になってしまった親を求める子猫の一節はあるけど、元ネタの「義経千本桜」にはいかないところは、少なくとも2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」の「新釈 猫忠」でもそうだったのだが、今回は「新版 猫忠」。猫がなぜ常兄いと三味線のお師匠さんに化けたかがわからなくなってしまったけど、元々はあまりうまい設定ではないと思うので、そこはよろしいのではないでしょうか。狂言回しの二人が、お師匠さん宅と常兄ぃ夫婦宅を右往左往させられることだけで、十分に面白いので。

大河への道/志の輔

最後のPARCO公演ということで選んだということは、志の輔師匠自身もPARCO公演の代表作と考えておられているのでしょうね。何度聴いても素晴らしいです。

2014年5月4日・5日 志の輔noにぎわい

2011年7月 志の輔らくごリバイバル

2011年1月 志の輔らくごinPARCO

「大河への道」は、できればお弟子さんか、どなたかに継いで欲しいです。伊能忠敬もすごかったけど、伊能忠敬の死を隠して3年間頑張ったチーム伊能は名前こそ知れてないけど凄かったって、とても日本人的なエピソードだと思うので。そして、伊能図のおかげで、イギリス艦隊の測量を阻止できた幕府側の役人は、我が敬愛する江川英龍様です……。

改めまして、紫綬褒章おめでとうございます。亡き立川談志家元が提唱した「伝統を現代に」を見事に体現している志の輔師匠は、談志師匠が危惧された落語の危機を救った立役者のひとりだと私は思っております。新作は現代を表現し、古典には現代の演劇センスを加えて新しいファン層にも訴求できるものとして再構築した「志の輔らくご」は、従来の落語ファンに限らない層を掘り起こしています。私も志の輔・談春というわかりやすい入り口があったから落語に入り込めたし、ずいぶん志の輔ファンの友達を増やしました。

今年で20周年になる志の輔らくごinPARCO、劇場を含むパルコパート1の再開発建て替えで、一旦終了だそうです……2010年から7年連続で年明けの楽しみとしてきただけでなく、どうにも鬱な時期に落語という救いを与えてくれた、何よりものイベントでした。来年の年明けは何を楽しみにすればいいのか、そして志の輔師匠は暮れから年明けをどのように過ごされるのか、いろいろな意味で心配ではありますが、通算20周年で一旦お開きというのもきれいですね。

大黒柱/志の輔

鉄板の「はんどたおる」「ディアファミリー」「バスストップ」に並ぶといっていい、家族ものの新作。お父さんの生命保険が満期で100万円もらえるので、家族で鬼怒川旅行に行こうねって話になっていたはずなのに、お母さんや子供達はローマ旅行に傾いてしまい……。

新版 猫忠/志の輔

志の輔さんの「猫忠」は2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」と2010年3月の「志の輔noにぎわい」で聴いて以来。ということは、私の落語ライブファン歴の初期に聴いて以来。

マクラに日本三大動物園の紹介があり、旭山動物園の紹介は2010年3月に聴いた時のマクラにリンクしているようだ。

そして、後半は三味線の皮になってしまった親を求める子猫の一節はあるけど、元ネタの「義経千本桜」にはいかないところは、少なくとも2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」の「新釈 猫忠」でもそうだったのだが、今回は「新版 猫忠」。猫がなぜ常兄いと三味線のお師匠さんに化けたかがわからなくなってしまったけど、元々はあまりうまい設定ではないと思うので、そこはよろしいのではないでしょうか。狂言回しの二人が、お師匠さん宅と常兄ぃ夫婦宅を右往左往させられることだけで、十分に面白いので。

大河への道/志の輔

最後のPARCO公演ということで選んだということは、志の輔師匠自身もPARCO公演の代表作と考えておられているのでしょうね。何度聴いても素晴らしいです。

2014年5月4日・5日 志の輔noにぎわい

2011年7月 志の輔らくごリバイバル

2011年1月 志の輔らくごinPARCO

「大河への道」は、できればお弟子さんか、どなたかに継いで欲しいです。伊能忠敬もすごかったけど、伊能忠敬の死を隠して3年間頑張ったチーム伊能は名前こそ知れてないけど凄かったって、とても日本人的なエピソードだと思うので。そして、伊能図のおかげで、イギリス艦隊の測量を阻止できた幕府側の役人は、我が敬愛する江川英龍様です……。

オンライン学習プログラムgaccoで「歌舞伎の経済学」を修了し、対面学習コースを受けてきました。

朝9時50分までに受付

朝10時〜 歌舞伎座ギャラリーなどの見学

歌舞伎座ギャラリーのチケットが入ってましたので、行ってきました。芝居の大道具、小道具などが展示されていたり、市川染五郎さんが裏方を紹介するビデオなどがあります。

朝11時〜4時 昼の部見学

3階A席で昼の部を見学。

廓三番叟

義経千本桜

梶原平三誉石切

茨木

1月2日の初見世感想をご参照ください。

お昼ご飯は花籠でお弁当。内容的には歌舞伎幕の内相当でした。

4時〜5時 対面授業

芝居がはねた後は、駒沢大学経営学部教授の代田純先生による基調講演、代田先生と松竹株式会社の武中常務によるトークセッション。時間の関係で質疑応答は限られていましたが、江戸時代に芝居を見に行くといくらぐらいかかったか、劇中でちんぴらが大店をゆすったりたかったりするといくらもらえるか、また借金や身売りの相場は、など、当時の経済事情を勘案したお話が盛り沢山でした。

対面コースは確か2回目で、前回は確か10人ぐらいの募集だったと思います。今回は50人ほど参加されていました。私もいつもの歌舞伎鑑賞とは一味違う体験を楽しみました。

朝9時50分までに受付

朝10時〜 歌舞伎座ギャラリーなどの見学

歌舞伎座ギャラリーのチケットが入ってましたので、行ってきました。芝居の大道具、小道具などが展示されていたり、市川染五郎さんが裏方を紹介するビデオなどがあります。

朝11時〜4時 昼の部見学

3階A席で昼の部を見学。

廓三番叟

義経千本桜

梶原平三誉石切

茨木

1月2日の初見世感想をご参照ください。

お昼ご飯は花籠でお弁当。内容的には歌舞伎幕の内相当でした。

4時〜5時 対面授業

芝居がはねた後は、駒沢大学経営学部教授の代田純先生による基調講演、代田先生と松竹株式会社の武中常務によるトークセッション。時間の関係で質疑応答は限られていましたが、江戸時代に芝居を見に行くといくらぐらいかかったか、劇中でちんぴらが大店をゆすったりたかったりするといくらもらえるか、また借金や身売りの相場は、など、当時の経済事情を勘案したお話が盛り沢山でした。

対面コースは確か2回目で、前回は確か10人ぐらいの募集だったと思います。今回は50人ほど参加されていました。私もいつもの歌舞伎鑑賞とは一味違う体験を楽しみました。

1880(明治13)年に容保が明治政府宛てに送った嘆願書の草案だそうです。戊辰戦争から10年以上たった時点でも困窮している元会津藩関係者の苦境がしのばれます。

会津藩主・松平容保の嘆願書草案発見 秋月悌次郎が執筆

会津藩主・松平容保の嘆願書草案発見 秋月悌次郎が執筆

藩政時代、最後の会津藩主・松平容保(かたもり)の側近として仕えた秋月悌次郎(1824~1900年)の遺物から、1880(明治13)年に容保が明治政府宛てに送った嘆願書の草案が3日までに見つかった。元藩士の復権に向け、安積開拓事業に参画して容保自らと元藩士の県内への移住を求める内容。戊辰戦争(1868年)で敗れ、困窮する元藩士を救うための書簡だったが、認められなかった。

秋月悌次郎顕彰会(会津若松市)顧問を務める金城学院大名誉教授の中西達治さん(76)=岐阜県、中世日本文学=が、秋月家に残されていた文書から発見した。

草案では「断然志ヲ決シテ開墾地ニ移住シ 旧臣等ト(中略)国家ノ万一ニ補アラン事ヲ期セリ」(意を決して開墾地に移住し、旧臣と国の大事業を補助したい)と事業参画への意欲を示した。また「士族ノ如キハ 既ニ困難ノ極ニ陥リ 奈何トモスベカラズ」(士族は困難の極みに陥り、どうすることもできない)と元藩士の困窮を訴え、安積平野の開拓地に移住することで元藩士の本県帰還を促そうとしたとみられる。

秋月家から嘆願書の草案が発見されたことから、起草したのは悌次郎だったことが判明。容保が計画の実現に向け、文面からは、秋月らと連携して細心の注意を払った様子がうかがえる。中西さんは「容保の代弁者として草案を書いた秋月が、容保から、いかに信任を得ていたかを知ることができる」と述べた。

旧会津藩は青森県で斗南藩として再興したが、元藩士や家族約1万7千人は苦しい生活を強いられた。多くの人が会津に戻るのは1871年の廃藩置県が行われて以降だ。

初の国営開拓事業となった安積開拓では、人員確保のため全国9藩の士族約2千人が集められた。国策として士族が本格的に移住を始めるのは1878年から。容保が明治政府に嘆願書を出した事実は政府高官の日記に記されており、研究者には知られていた。しかし、移住が実現しなかったこともあり、一般的にはあまり知られていない。

郡山市によると、安積開拓を先導した元米沢藩士の県典事(課長職)中條政恒が容保を誘い、大勢の元会津藩士を入植させようと計画した。容保もこれに賛同し移住の準備を進めていたが、元米沢藩士の県令山吉盛典が中條の計画を独断だとし、元会津藩士の大量帰還や容保の移住は頓挫した。

あけましておめでとうございます。2003年末から始めた当ブログ、干支で一回りを超えましたが、これからも細々と続けていきたく存じます。よろしくお願いします。

静岡

鉄の大砲 今どこに? 韮山反射炉で鋳造

東京

巣枝翁見聞夜話福生・酒蔵当主先祖、「幕末」生き生きと 飢饉、大地震を記述 研究会が読みやすく /東京

富山

国泰寺救った筆さばき 山岡鉄舟の千双屏風を展示

福岡

「幕末の山笠」伝える墨絵 博多・櫛田神社に奉納 安政5年、幻の舁き山の下絵か

静岡

鉄の大砲 今どこに? 韮山反射炉で鋳造

◆靖国所蔵品 可能性あり靖国神社は、江川英龍の親友であり江川家の相談役でもあった斎藤弥九郎が練兵館を開いていた場所でもあるのですが、大砲の来歴とは繋がらないですよね……研究が進むといいなぁと思います。

靖国神社に展示してある韮山反射炉製とされる大砲=東京都千代田区で

写真

世界文化遺産に昨年登録された韮山反射炉(伊豆の国市)をめぐる謎がある。青銅製大砲が主流だった幕末、鉄製大砲を造るために建造されたが、韮山で鋳造した大砲と確認された現物が一つもない。反射炉を出発点に、韮山の鋳造と伝わる鉄製大砲を所蔵する靖国神社(東京都千代田区)、韮山の大砲設置を予定した東京湾の品川台場周辺を訪ね、韮山製大砲のありかを探した。

江戸幕府の韮山代官・江川坦庵(たんなん)(一八〇一~五五年)が中心となって建てた韮山反射炉の北側に大砲が設置してある。地元の木村鋳造所(清水町)が一九九八年に造った鉄製大砲の復元品だ。伊豆の国市によると、韮山反射炉では鉄製が少なくとも四門造られた記録がある。

写真

反射炉から車で北へ五分の代官屋敷「江川邸」。韮山代官を代々務めた江川家の資料十万点以上を所蔵する。土間に展示している大砲も復元品だった。資料を研究する江川文庫の橋本敬之学芸員(63)は「多くの資料があるものの、大砲の実物はない」と打ち明ける。

靖国神社の遊就館(ゆうしゅうかん)は、武器や美術品など十万点を所蔵する。幕末から戊辰(ぼしん)戦争(一八六八~六九年)の資料が並ぶ二階の展示室に、韮山製とされる大砲があった。茶褐色にさびており、全長一三二センチ、口径六・七センチと想像より小ぶり。砲口につけた六つの線で砲弾を回転させるライフルカノン砲だ。「三百匁玉旋條砲(もんめだませんじょうほう)」と表示し、解説に「幕末に韮山の反射炉で鋳造された前装火縄式のカノン砲」とある。遊就館の担当者は「大砲は鉄製で、一八八一年に旧日本陸軍の砲兵第一方面(東京)から奉納された」と説明する。

世界文化遺産登録から半年を迎える韮山反射炉=伊豆の国市で

写真

韮山製大砲は海上砲台・品川台場設置のために造られた。大砲を江戸に送った記録はあるものの、品川歴史館(東京都品川区)の富川武史学芸員(36)は「台場にあった大砲の実物は見つかっていない」という。「明治期に台場を管轄していた軍が大砲を保管していて、靖国神社に奉納した可能性はある」と推測した。

靖国神社所蔵の大砲は、韮山製なのか。伊豆の国市の工藤雄一郎学芸員(47)は「現段階では青銅製のライフル砲を造った資料しかない」と指摘する。一方で、江川文庫の橋本学芸員は「韮山で鉄製ライフル砲の製造を試みたと言う研究者もいる」と話す。富川学芸員は「伊豆の国市と江川文庫、靖国神社が協力して調査できれば成果が出るのでは」と期待した。

(山田晃史、写真も)

<韮山反射炉> 1853(嘉永6)年のペリー来航を受け、江戸幕府が江戸湾(東京湾)の防備を固める目的で大砲を鋳造した溶解炉。54年に着工し、57年に完成。炉の天井がアーチ状になっており、熱を反射して一点に集中させる構造から反射炉と呼ばれる。炉は全部で4つあり、煙突を合わせた高さは15・7メートル。稼働は7年間だったが、実際に稼働したもので国内で唯一完全な形で現存している。2015年7月、「明治日本の産業革命遺産」の23施設のひとつとして世界文化遺産に登録された。

東京

巣枝翁見聞夜話福生・酒蔵当主先祖、「幕末」生き生きと 飢饉、大地震を記述 研究会が読みやすく /東京

福生市の老舗の酒蔵、田村酒造場の当主の先祖、田村金右衛門(俳名・巣枝(そうし))が1869(明治2)年に書いた「巣枝翁見聞夜話」を、中高生でも読めるよう書き改めた本が完成した。天保の飢饉(ききん)、安政の大地震と江戸城修復などの史実が金右衛門の目を通して描かれ、幕末の多摩の人々の息づかいが伝わってくる。【柴田朗】

金右衛門は1809(文化6)年、福生村(現在の福生市)生まれ。名主の田村勘次郎の次男で、勘次郎の義弟の養子に。その後、勘次郎が所有する酒蔵の一つで、宮沢村(昭島市)にあった酒蔵を譲り受けた。

酒蔵経営や酒の価格など、酒関連の記述が多いが、当時の人気の酒は「甘口」で、「からき酒は不造物(ふぞうもの)とて、う(売)れ申さず」など、江戸の人々の好みにも触れている。

33(天保4)年から36(同7)年にかけての天保の飢饉は金右衛門が20代の頃。熱病が流行して「家内残らず死去いたし候者多し」「高石に爪(つま)づきころぶと、死すなり」などの記述も。

55(安政2)年の安政の大地震では発生直後に江戸を訪ねて「人何万人とも無く死す」「御城石垣皆くずれ」などの状況を報告。しかし翌年にほぼ修復され、「公儀の御勢い、此(こ)の頃大そう成ることなり」と感心している。八王子市に落ちた隕石(いんせき)、竜巻なども詳細に記した。

夜話の最終話は「打ち壊し」。押しかけた人々が66(慶応2)年6月16日に家屋や酒蔵を破壊し、その後、金右衛門はついに酒蔵経営を断念した。

解読した福生古文書研究会会長の峰岸秀雄さん(80)は「夜話に記されているキツネに化かされた話などは、私が子供の頃、祖母から聞かされた。福生の民衆史としても興味深い」と話している。

同書は全88ページ。問い合わせは同研究会会員の日野さよ子さん(042・552・7566)。

〔都内版〕

富山

国泰寺救った筆さばき 山岡鉄舟の千双屏風を展示

高岡市博物館

高岡市博物館は、「幕末三舟」の一人、山岡鉄舟(一八三六~八八年)の筆で、同市太田の臨済宗国泰寺派大本山「国泰寺」に奉納された「千双屏風(びょうぶ)」と呼ばれる漢詩屏風(六曲一双)を展示している。二月二十八日まで。(武田寛史)

屏風は二隻あり、一隻が縦百七十三センチ、横三百四十七センチ。右隻を展示しており、来年一月二十六日から左隻に展示替えする。

鉄舟が、明治初期に国泰寺五十四世の越叟義格(えっそうぎかく)と親しくなり、廃仏毀釈(きしゃく)による寺の窮状を訴える越叟のために揮毫(きごう)し、奉納した千二百双の屏風が千双屏風。

その後、同寺院五十五世、雪門玄松(せつもんげんしょう)が屏風を売り歩き、同寺の天皇殿や禅堂を再建。山門も改築して寺院の再興を遂げたと伝えられる。所有していた同市内の高林礼一氏が、同博物館に寄贈した。

鉄舟は剣、禅、書の達人として知られ、戊辰戦争では勝海舟の使者として西郷隆盛に面会。六八(慶応四)年の江戸無血開城の道を開いた人物。書に優れた鉄舟の力強い筆さばき、洒脱(しゃだつ)な書体が見どころ。

同博物館の仁ケ竹(にがたけ)亮介主査学芸員(40)は「高岡にとっては歴史的な価値がある。一歩踏み込んで、鉄舟や国泰寺の深い歴史を読み取れる資料なので、ぜひ見てほしい」と話している。年末年始の休館は二十八日~一月四日。一月五日から開館する。開館時間午前九時~午後五時。入館は無料。

福岡

「幕末の山笠」伝える墨絵 博多・櫛田神社に奉納 安政5年、幻の舁き山の下絵か

博多祇園山笠で知られる福岡市博多区上川端町の櫛田神社(阿部憲之介宮司)に、幕末の1858(安政5)年の作とみられる墨で描かれた山笠の絵2枚が奉納された。担いで走る舁(か)き山笠と飾り山笠の区別のなかった時代の山笠らしく、そびえ立つような威容。絵に残された筆書きから現在は無くなった「福神流」の山笠とみられる。山笠を作る人形師が関係者に構想を示すために描いた下絵とみられ、山笠の歴史を知る上で貴重な資料となりそうだ。

奉納したのは、福岡県太宰府市観世音寺の高瀬利明さん(81)。かつて同区上呉服町で家具店を営んでいた高瀬さんの実家に伝わっていた品で、傷みが激しいため秋ごろから専門業者の元で修復が進められていた。

歴代の山笠の記録を収録した「博多祇園山笠史談」によると、安政5年の福神流の山笠の題は「万貨一国富」で、当番町は現在の上呉服町の一角(山笠の運営単位では上魚町)に当たる「魚町上」。一方、2枚の絵にも「魚町上」の文字が記されており、片方には「中央榎木鉢蓬茂生 韓人王 安政五年四番見送り使用」と読める文字もある。

2枚は、同じ山笠の「表」と「見送り(後方)」とみられ、その姿は、現在の飾り山笠のように高く、楼閣や橋が立体的に配置された典型的な江戸期の様式。中国風の衣装を着た男性の人形が表に2体、見送りに1体飾られ、宝物を満載した荷車が置かれるなど豪華な雰囲気を演出している。

福岡市博物館の宮野弘樹学芸員によると、当時は山笠の飾り付けなどを決めるには藩の許可が必要で、藩に提出する正式な絵は鮮やかに彩色され「表」だけ描かれたケースが多いという。宮野学芸員は墨絵について「正式な許可申請の前に町内で打ち合わせた段階の絵だろう。当時の山笠の制作過程を明らかにする上で興味深い」と話す。上魚町の元町総代吉井利雄さん(85)は「こうした古い山笠の絵が残り、保存されるのはうれしいことだ」と話した。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/13)

(12/15)

(12/07)

(11/29)

(10/19)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚