シネマ歌舞伎 三人吉三

現代の渋谷あたりをたむろす勘九郎・七之助・松也が印象的な予告動画です。本編も舞台そのままでなく、「記憶映画」だと串田和美監督がリーフレットでいってますように、すごく斬新なカット割りがあったりして、たぶん舞台をリアルタイムで見た人も見る意味があると思います。

――三人だから、 生きられた

節分の夜、同じ吉三の名を持つ三人の盗賊が出会い、義兄弟の血盃を交す――

僧侶崩れの和尚吉三、男に生まれながらも振袖姿のお嬢吉三、浪人のお坊吉三。

数奇な運命に導かれ翻弄されながらも、がむしゃらに命を賭して生きる三人。

名刀「庚申丸」と「百両の金」が様々な人々の手を巡りもたらす悲劇の連鎖......。

歌舞伎の先輩は、勘三郎・福助・橋之助でライブにご覧になっていたとか。ひえ〜。

勘九郎・七之助・松也のこのセッションは、若さが前面に出ている感じ。確かに、渋谷か六本木か、意気投合したワル3人が、悪事に手を染めた挙げ句、捕り方に囲まれて3人が刺し合って自死するって、現代にあってもおかしくはないストーリー(勘九郎演じる和尚吉三は自分の弟妹を殺すなど、少なくとも4人が殺されている……いろいろ因果応報が絡んでいるとはいえ、陰惨です)。

見たことはないんだけど、たぶん「俺たちに明日はない」の江戸版ですね。男だけど女として育てられたお嬢吉三と、お坊吉三はほとんど恋愛モードだし。

昼の部。

御挨拶/談春反対俥/正太郎

反対俥/正太郎

看板の一/三三

にらみ合い/彦いち

千葉棒鱈/白鳥

(中入り)

口上/全員

棒鱈/談春

中学校の国語の先生の発案で落語を文化祭にかけることに賛成して落語に目覚め、さだまさしさんが在籍していた國學院高校の落語部で活動、さだファンでもあったことから談春さんと交流が……という正太郎さん。とても明るくて可愛い弟分という感じ。

「うららららっ」がとても楽しそうでした。

看板の一/三三

楽屋でのジャンプ力は凄いのに、高座に上がる時の歩き方はとてもじじ臭いと談春さんにも言われたからか、後の彦いちさんが三三さん歩きを模倣して爆笑を誘いました。

かつて、博打の神様と言われた大親分のツボ振りに感動した若い奴が真似しようと……という「時そば」と同じ真似っこ失敗パターンを、大親分は六十一歳で、若者は二十六歳で。

にらみ合い/彦いち

ヒマラヤ旅行の準備編。「ヒマラヤ」という言葉はシューズショップの店員を本気にさせる。でも、落語界の人はちっとも興味がない。

いつ聴いても楽しい、にらみ合い。

千葉棒鱈/白鳥

埼玉と千葉(内房と外房)のお国自慢大会。マックスコーヒーで吹いた。飲んだ事ないけど千葉県を勤務地にしてたんで知ってるんだわ。

口上/全員

高座から落とされた白鳥師が軽症であることを祈るばかりです。

でもこの時の口上が一番カオスで面白かったのは間違いなく、「あいつを呼ぶと全部あいつに持ってかれる」と春師がこぼしたのが……やっぱり白鳥さんは普通じゃないです。

棒鱈/談春

舞台袖で白鳥さんが勉強してたようで、芸者のお姐さんが妹芸者に「ほーら、勉強になるでしょう?」といいながら舞台袖をちらちら。談春さん「じゅうにがち」の破壊力。

夜の部。

御挨拶/談春

引っ越しの夢/正太郎

熱血!!怪談部/彦いち

時そば/文左衞門

黄昏のライバル/白鳥

(中入り)

口上/全員

大工調べ/談春

引っ越しの夢/正太郎

明るく楽しく。現代だったら絶対セクハラだけど、落語国のおはなしだもんね。

熱血!!怪談部/彦いち

文化系な自分はそんな熱血先生が来たら即退部しちゃう……けど、ちゃんとオチがある。

時そば/文左衞門

来秋、師匠の名前の文蔵を襲名するそうです。おめでとうございます。

そして、文師の「時そば」はやっぱり楽しいです。蕎麦を食べるところの描写がとても細やかで、料理つくれる文師らしいです。

黄昏のライバル/白鳥

一度、キョン師版で聴いたことがあったこの作品。今回の談春版、20年後には落語協会会長も人間国宝も経験(後者はともかく前者はあり得ない)してしまい、山という山を征服し尽くした談春師が気力を失って「芝浜」をかけられない、という設定。弟子のQ蔵くんが、師匠の気力を呼び覚ますために、かつて伝説のライバルだった男を池袋のおでん屋に捜しにいく。大爆笑につぐ大爆笑でした。

談春師を「心に野良犬を飼っている」でも時々「ずぶ濡れの小猫ちゃん」と表現するなど、白鳥さん飛ばしてます。ついに途中で「業務放送。白鳥、いい加減にしろ」とPAで暴走を阻止する談春師。

口上/全員

昼の部で白鳥さんが突き落とされたため、彦いちさんと白鳥さんを離し、間に談春さんと文左衞門さんが入る配列に。彦いち・談春・文左衞門の並びは、ヤクザの襲名披露のようなごつさ。しかも、文左衞門師がすごーく怖いモードだったので、昼ほど盛り上がらず。

白鳥さんは、しっかりお弁当を平らげられたけど、頭がぼーっとしてて何言ってるか自分でもわからないと言いつつ、危ない発言でしっかりさらっていきました。

大工調べ・序/談春

若い落語家が立て板に水で語るのを聴くとむかっと来る理由が何となくわかってきた、と。技量は必要だけど、役に近い年齢になってみてわかることがある。と、これは昨日の夜席でだったかな。

棟梁の啖呵は、ところどころに合いの手をはさみ緩急をつけながら、でもトップスピードの滑舌はさすが。

4公演、おなか一杯です。毎回ドリーム公演でした。談春さん、30周年&お誕生日おめでとうございます。

まずは昼の部。

御挨拶/談春

ざる屋/一蔵

堀の内/一之輔

七段目/吉坊

黄金の大黒/小せん

(中入り)

口上/全員

三軒長屋/談春

まずは、この会の趣旨について、談春師匠から。去年から芸歴30年で全国ツアーしてるけど、「祝って欲しい俺だって」という趣旨で、先輩には頭下げずに業界で数少ない同輩後輩に声をかけたとか何とか。

ざる屋/一蔵

春風亭一朝師のお弟子さんで、一之輔さんの弟弟子。前座時代は朝呂久で、二ツ目になって一蔵。えええ〜、ノーマークだったけど、こんなにフラがあるとは。そして、ネットで検索したら、元テキ屋さんだったと知って、納得。一之輔さんとは違うパターンで、いるだけで面白い。

面白い二ツ目で終わるか、真打ちまでいけるかは、未知数ではあるけど。

そして、一朝師に望むらくは、師の正統派の江戸弁落語を継いでくれるお弟子さんが、あと一人いてくれたら……。

堀の内/一之輔

春日部出身で野田在住ということで、東武線の中では北千住は凄いというマクラが受けるのは、さすが北千住という土地柄。

粗忽ぶりが輪をかけてすごい一之輔さん版。まぁ、紙一重で談笑さん版より控えめではありますが(どこが……)、最後に風呂屋で鏡を外して持って帰るというオチはニュータイプでした。

七段目/吉坊

吉坊さんは「落語者」で高座を見たことがありますが、生は初めてかも。吉弥さんと同じく吉朝さんに弟子入りしたんですね。今日が49歳の誕生日の談春さんに「師匠の吉朝が亡くなったのが49歳で」とネタにしていました。

上方の「七段目」は初めて聴きました。芝居狂いの若旦那が、丁稚さん相手に芝居をするというところは同じでも、あまり忠臣蔵ネタでもなかったところは、どうやら吉坊さんのアレンジらしいです。

黄金の大黒/小せん

小せん師はどこの落語会の客演でも安定して素敵なバイプレーヤー……といったら失礼でしょうか。若くして「小せん」の名跡を継いで風格のある、若いのに見るからに渋い師匠。

口上

上記の感想に口上でのネタが混ざってしまったかも知れません。

一蔵=ダメダメな司会者。メモを持ち込んだけど文字が汚くて読めない。兄弟子の一之輔さんと主役の談春さんにいじられまくり、でも愛されているみたい。競艇命な趣味が談春さんに気に入られているということがある上に、なんかフラがあるんだなー。とりあえず観客とゲスト一同で「ハッピーバースデイ ディア信行」を歌わせることに成功したことだけでも今日はグッジョブ。

一之輔=一蔵さんがいたので激しくツッコミに回ってましたが、一蔵さんがいなかったらいじられ役だったかも知れません。春日部出身で野田在住なんで、北千住は都会だと。

談春=えーと、談春さんって今回は東京出身と紹介されていたけど、小学校から戸田競艇の近くで育ったはずなんですが。今日はそこをいじられなかったなぁ。

吉坊=友達が少ない談春さんの、上方落語界でも数少ない友達という設定。談春さんが大師匠の米朝師匠(人間国宝)に「除夜の雪」の稽古をつけてもらう時に、なぜか阪神尼崎から阪急武庫之荘に来ていたという、関西に住んでいた自分にはツボなトピックでした。

小せん=さだまさしファンであることを談春さんに利用されたらしい。さだまさしさんとの飲み会をセッティングされ、「さだまさしの前でギターを弾くか、俺の前で落語をやるか」とせまられ、さだまさしさんの前でギターを弾いたらしい。その結果、さださんにギターにサインしてもらったので、談春さんに義理を感じているらしい。

三軒長屋/談春

わーお、生で聴くのは初めてのネタを談春師から聴こうとは。画像でも圓生と志の輔でしか見聞きしてないかも。登場人物が多くて演じ分け大変で、大がかりだけど大変なネタ。とても面白くて、堪能しました。

そして、夜の部。

御挨拶/談春

夏泥/一蔵

浮世床(本)/一之輔

遊山船/吉坊

あくび指南/小せん

(中入り)

口上/全員

妾馬/談春

夏泥/一蔵

えー、一之輔さんの夏泥が聴きたかったのに一蔵さんが先に……と思ったのは一瞬で、実は一蔵さんの夏泥も爆笑が止まらないことを知ったのはその数秒後だった。一蔵さん、おそるべし。

浮世床(本)/一之輔

将棋すこしと、本。他愛もないけど、好き。

遊山舟/吉坊

すみません、つぶれました。

あくび指南/小せん

最後のオチのあたりを、ちょっと聴いただけ。でも、素敵。

口上/全員

今回は「ハッピーバースデー」うたわずに、三本締めで終わりました。

妾馬/談春

どうやら、ライブで談春師の「妾馬」聴くのは初めてだったようです。そして、大家さん宅で羽織袴を着せられる八五郎から始める演劇的な出だしに、ちょっと衝撃を受けました。志の輔師の「新・八五郎出世」とは違うアプローチで、血の気が多くてヤンキーで失言を繰り返すおバカだけど心に愛を持っている八五郎が愛しく思えました。

談春さんワールドでは、こいつが武士に取り立てられて「粗忽の使者」地武太治部右衛門になるらしいんだけど、私は別世界の方がいいような気がします。。

平成18年2月歌舞伎座で上演され、歌舞伎の女方舞踊の最高峰『娘道成寺』の歴史に新たな一ページを加えた名舞台がスクリーンによみがえります。

上演時からすでに伝説となった、あのまばゆいばかりの華やかな世界に、さらに映像ならではの工夫を加え、まだ誰も見たことがない美の世界を創り上げました。歌舞伎の美、女方の美を極限まで堪能できる一作です。

坂東玉三郎と尾上菊之助が誘う美の迷宮に足を踏み入れ、こころゆくまで酔いしれてください。

『京鹿子娘二人道成寺』あらすじ

紀伊国の道成寺では、新しい釣鐘の供養が行われていました。道成寺の釣鐘は、恋人安珍を追いかけ、恋しさのあまり大蛇と化した清姫によって焼き滅ばされていたのでした。そこへ白拍子花子(玉三郎・菊之助)が現れ、鐘の供養を拝みたいと頼みます。舞を舞うことを条件に参列が許された花子は、さまざまに舞い、踊ります。

しかし花子は実は清姫の怨霊で、その昔安珍を匿い、自分との仲を隔てた釣鐘に恨みを残しているのでした。僧たちの油断を見澄ました花子は、やがて大蛇の正体を現すと、釣鐘もろともいずこともなく去ってゆくのでした。

1,000円でスクリーン一杯に映された玉三郎と菊之助の艶やかな舞が見られるなんて、お値打ちな。

素晴らしかったです。特に玉三郎。ほんのわずかな首の傾き具合が、こんなにも美しいとは。

楽しくチャンバラ! 野外劇の会 殺陣のワークショップ

NPO法人市民創作「函館野外劇」の会は21日、刀を振る剣劇・殺陣(たて)のワークショップ「楽しいチャンバラ!」を五稜郭公園の芝生広場で開いた。子どもから大人まで約30人が参加。野外劇殺陣チームを指導する河口博昭さん(48)が指導し、刀の持ち方や振り方などの基本を体感した。五稜郭の石垣修復工事開始

河口さんは殺陣ユニット「無銘刀(むめいとう)」を主宰し、俳優、殺陣師として活動している。子どもたちには、刀の振り方「天、地」や構え方「八双(はっそう)」などを分かりやすく「強いポーズ」などと表現して紹介。子どもたちはすぐに理解し、紙を丸めた棒で大人顔負けのチャンバラの動作をこなしていた。

参加した市内松陰町の池田千大(ちひろ)君(柏野小3年)と大知君兄弟は「構え方も楽しく教えてもらい、最後に大人を相手にするところが楽しかった」と声を弾ませていた。河口さんは「子どもたちはノリが良く楽しかった。野外劇にも興味を持ってもらえれば」と話していた。

函館市教委は15日、特別史跡・五稜郭跡内堀の崩落した石垣の修復工事を始めた。大型クレーンの組み立て作業に伴い、石垣対岸側の散策路の一部に迂回(うかい)路が設けられた。修復工事は来年3月までに終了する予定。

市教委によると、昨年3月に郭内南東部の石垣が幅約10㍍、高さ2㍍にわたって崩落し、1年以上立ち入り禁止区域となっていた。

修復工事は、6、7月中に堀の水位を下げ、対岸から大型クレーンを用いて土のうを搬入して石垣を囲う。その後、土のうの内側の水をポンプでくみ上げてから堀に沈んでいる石を回収。元の積み方を再現するため、現況調査や設計も合わせて行い、11月から石の積み直し作業に入る見通しだ。

この日は大型クレーンの組み立て作業で終了し、16日から本格的な搬入作業と迂回路の利用が始まる。

迂回路の設置と堀内の進入規制は、土のう搬入に伴い7月中旬まで。石垣周辺の内堀にはロープが張られており、貸しボートでの進入はできない。郭内は8月末まで立入規制が行われる。

散策路を通り過ぎた市内在住、60代の男性は「ランニングで通る時、いつも崩壊した石垣が気になっていた。早くきれいに直ってほしいですね」と話していた。

函館山山麓「碧血碑」建立140年 土方歳三子孫ら一堂に 25日に偲ぶ会

【函館】箱館戦争で敗れた旧幕府軍の犠牲者を弔う函館山山麓の「碧血(へっけつ)碑」の建立140年を記念した「箱館戦争・旧幕府軍を偲(しの)ぶ会」が、25日午後6時から函館市梁川町のベルクラシック函館で開かれる。有志でつくる函館碧血(へっけつ)会(大谷長道会長、約70人)が主催。土方歳三など箱館戦争ゆかりの旧幕府軍兵士の子孫らが集まり、先祖への思いなどを語りあう。

碧血碑は市内谷地頭町に1875年(明治8年)に建立され、旧幕府軍の戦死者約800人を葬っている。旧幕府軍の敗戦を決定づけた千代ケ岡台場陥落の日に当たる6月25日(旧暦5月16日)に例年、函館碧血会が碑前で慰霊祭を開いており、節目に当たる今年は「偲ぶ会」も企画した。

「偲ぶ会」では土方歳三の故郷、東京都日野市にある土方歳三資料館の土方愛館長をはじめ、榎本武揚の子孫榎本隆充さん、中島三郎助の子孫中島恒英さんら10人が出席。ノンフィクション作家の合田一道さんをコーディネーターに、箱館戦争当時のエピソードや、それぞれの先祖に対する思いなどを語る。

函館碧血会の関尚彦事務局長は「旧幕府軍兵士の子孫が函館にこれだけ多数集まるのは初めて。これまで知られていない興味深い話を聞くことができれば」と話す。一般参加も可で定員100人、会費5千円(飲食代)。申し込みは18日までに同会事務局(電)0138・55・0384へ。碑前慰霊祭は同日午後1時半から。申し込み不要で当日会場へ。(田中雅章)

乙部に「官軍上陸の地」 箱館戦争の歴史知って 地域おこし協力隊の今さん、無料ガイド始める

【乙部】町地域おこし協力隊員の今昭人(こんあきひと)さん(53)が、乙部漁港付近にある「箱館戦争官軍上陸の地」跡で、無料ガイドを始めた。乙部の歴史のひとコマを広く知ってもらい、地域活性化につなげたいと考えた。新政府軍の上陸の指揮を執った山田顕義(あきよし)の活動を中心に、乙部が箱館戦争の舞台の一つになったことを解説している。

跡地は1869年(明治2年)、新政府軍が、旧幕府軍から支配権を奪おうと、上陸した地点。山田顕義は海陸軍参謀を務め、上陸後、五稜郭に進軍して箱館戦争終結に貢献したとされる。明治政府では司法大臣などを歴任。日本大学の創設者としても知られる。

跡地には現在、高さ3メートルの木柱の碑と案内板が設置されているが、これまで観光スポットとしてはあまり認知されてこなかった。

札幌出身の今さんは道内運輸会社の元社員で江差町での勤務経験があり、昨年7月、乙部町初の地域おこし協力隊員になった。観光資源としての跡地に注目し、歴史的価値を観光客らに知ってもらおうと思い立ち、山田顕義の活動などを紹介した原稿を執筆し、昨年から町の広報誌に複数回掲載した。本格的な観光シーズンを迎えた5月上旬からガイドを始めた。

ガイドでは、旧幕府軍の砲台があった江差を避けて乙部に上陸したことや、山田顕義が優れた軍人政治家で「日本の小ナポレオン」と呼ばれていることなどを説明している。これまで約20組40人を案内し、「深く理解できた」との感想をもらったという。

今さんは「日本の近代化に貢献した人物が乙部に来たことを多くの人に知ってほしい」と話す。ガイドは予約制で、問い合わせは町産業課(電)0139・62・2311へ。(山田一輝)

東京

ユーモラスな絵が大人気!幕末 明治のスター絵師の名品が集う『画鬼・暁斎-KYOSAI』展

幕末から明治にかけて活躍したスター絵師、河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)。ユーモラスな戯画から、美人画、水墨画などさまざまなジャンルの絵を手がけた暁斎の画業をたどる展覧会、『画鬼・暁斎-KYOSAI』展が東京・丸の内の三菱一号館美術館で開かれます。【開催中】東京駅に幕末の人気浮世絵師・歌川広重「市中繁栄七夕祭」モチーフの浮世絵風七夕装飾が登場!

幼いころから絵の才能が高く、2歳でカエルを写生していたという暁斎。6歳でかの有名な浮世絵師、歌川国芳に弟子入りし、さらに9歳で狩野派に入門。修業を終えたあとは、狩野派の仕事をしながら、挿絵や風刺画などを手がけていましたが、ユーモラスな戯画でブレイクし、人気絵師になっていきました。

本展では、暁斎の人気作品が多数紹介されています。なかでもオススメは、後期に展示される《惺々狂斎画帖(三)》(20 図のうち)。巨大なネコが草むらからヌッと顔を出している絵で、おびえている人物も描かれていてユーモアたっぷりです。また、メトロポリタン美術館が所蔵する暁斎作品が約120年ぶりに里帰りして展示されるので、こちらも見逃せません。

もうひとつの見どころは、英国人建築家ジョサイア・コンドルと暁斎の交流に関する展示です。明治政府に招かれて来日したコンドルは、日本の近代建築に功績を残し、三菱一号館の設計も手がけました。日本美術の愛好家でもあり、暁斎に弟子入りして絵を学び、味わいのある日本画も残しています。本展では、コンドルが描いた作品も見ることができます。

絵に熱心なあまり「画鬼」と称された暁斎の型破りな画業と、コンドルとの師弟愛を感じることができる見どころ満載の展覧会。展示替えを行いながら国内外の貴重な名品約130点が紹介されます。この機会に暁斎ワールドを楽しんでみてはいかが。

イベントデータ:

画鬼・暁斎-KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル

会期:2015年6月27日(土)~9月6日(日) ※休館日は月曜日。7 月20日・8月31日は開館。

※一部展示替えあり。前期:6月27日~8月2日 後期:8月4日~9月6日

時間:10:00~18:00(金曜日および8月31日〜9月4日 10:00~20:00)

会場:三菱一号館美術館

料金:一般 1,500円/大学生・高校生 1,000円/中学・小学生 500円

6月22日(月)から7月7日(火)七夕の日までの期間、東京駅「グランスタ」内の銀の鈴広場に、「東海道五十三次」で知られる浮世絵師・歌川広重の「市中繁栄七夕祭」をイメージした館内装飾が登場。道行く人々の視線をひとり占めしている模様です。現在はあまり取り上げられない 浮世絵の戦争画をピックアップする展覧会

【江戸の七夕を描いた1枚】

幕末に人気を博した歌川広重、彼による最晩年の連作が「名所江戸百景」。高さ約2.4m、幅約4.8mの作品中に収録された「市中繁栄七夕祭」には、当時の五節句のうちで最も重要な年中行事とされていた「七夕祭」に現れる江戸の街の繁栄ぶり、そしてその様子を見守る富士山が描かれており、非常に華やか。

七夕の笹飾りには、鯛やスイカの飾り(!)などがぶら下がっており、当時の江戸文化を垣間見ることができる貴重な1枚となっています。

【現代風にちょっぴりアレンジしています】

江戸時代、東京駅周辺で見ることができた七夕の風景を、2015年の東京駅で観賞することができるとは、なんとも粋な計らい。「浮世絵に描かれた富士山のように、東京の繁栄を見守りたい」という想いのもと、オリジナル作品に描かれている富士山を東京駅に置きかえてデザイン。そういった点にもぜひ、注目していただきたいところです。

【短冊をつるす “笹” が登場するよ〜〜】

また、七夕にちなんで、願いを書いた短冊をつるすことができる3本の笹が設置されるのだそう。笹と短冊は、展示期間が終了後に、縁結びの神として知られる「東京大神宮」に奉納されるようなので、こちらに参加してみるのもいいかも!

【七夕スイーツが揃う期間限定フェアも合わせてチェック☆】

さらに、「グランスタ」および東京駅改札内1階「グランスタダイニング」や「セントラルストリート」では「東京駅エキナカ 七夕フェア」を開催。天の川や織姫、彦星などをモチーフとした期間限定の七夕スイーツが各店で楽しめるらしく、こちらも見逃せませんっ!

【誰もが知ってるあの老舗店も参加しているよ】

中でも注目したいのは、創業100年を超える老舗の2店舗から登場する期間限定商品。1つは、京橋千疋屋の「七夕☆ゼリー」 (626 円)。こちらは1日100個限定なのだそう。

そして人形町にある名店・三原堂本店から、7月3日(金)から発売される「七夕上生菓子」 (760 円)も見逃せません。

【この時期にしか出会えない味をご賞味あれ】

どちらも夢のように美しく、お土産にしたら喜ばれることウケアイ。七夕一色に染まった東京駅を堪能するべく、お近くの方はふらりと、足を運んでみてはいかがでしょうか?

参照元:株式会社 鉄道会館 プレスリリース、グランスタ

参考:東京駅/グランスタ/鉄道会館 公式Facebook

執筆=田端あんじ (c)Pouch

戦後70年の節目イベントとしての意味も高知

東京都渋谷区にある浮世絵太田記念美術館では、『浮世絵の戦争画 ー国芳・芳年・清親』を2015年7月1日から7月26日のスケジュールで行う。なお休館日は7月6、13、21日。

浮世絵

浮世絵といえば、泰平の世を描いた享楽的な絵、という印象を持っている人が多いと思うが、江戸から明治にかけて、「戦争」を題材とした浮世絵も連綿と描かれ続けていた。

なおこの展覧会は、戦後70年の節目ということもあっての展示である。

源平時代のものからから明治の日露といった戦争まで

浮世絵師の中でも幕末の歌川国芳、幕末から明治の月岡芳年、明治の小林清親といった浮世絵師たちは、戦争を題材とした作品を多く描いたとして知られているが、いままで戦争画そのものに注目はあまり注目が集まらなかったため、紹介される機会は少なかった。

内容としては、源平時代や戦国時代といった歴史上の合戦を題材としたものから、幕末の戊辰戦争、そして、明治時代の西南、日清、日露などといった同時代に勃発した戦争を題材としたものまでさまざまある。

そのため、展覧会はこれらの戦争がどのような目的で描かれ、どのような形で表現をしたかという検証も行う。

なお、学芸員によってこの展覧会を案内するスライド・トークも行われる。日程は7月3日、9日、18日でそれぞれ14:00から40分程度行う。申し込みおよび参加費は無料だが、この博物館の入場券が必要である。

外部リンク

太田記念美術館 『浮世絵の戦争画 -国芳・芳年・清親』

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/

勤王に奔走の幕末志士・弘瀬健太の遺墨を高知市の子孫保存

山内容堂の命で切腹 吉田松陰の歌で妻に永別かブックレビュー

幕末の志士で、28歳で切腹した弘瀬健太(1836~1863年)の遺墨など貴重な史料が、高知市の子孫の家に残されていることがわかった。

弘瀬健太から5代目の子孫で、医師の弘瀬健吾さん(72)=高知市福井町=が大切に保存してきたもの。「徒然草」の一節を写した書、吉田松陰の歌を書きとめた色紙、弘瀬健太の没後に明治新政府から遺族に贈られた「従四位」の贈位記――など4点。

土佐史研究家、松岡司さん(72)が講師をつとめる南国市久礼田史談会(会長・川村忠義さん)の会員が協力して解読にあたった。

弘瀬健太は現在の高知市井口町に生まれ、武市半平太を盟主とする土佐勤王党に加盟。京都に出て勤王運動に奔走するが、山内容堂の怒りに触れて土佐へ帰され、平井収二郎、間崎滄浪とともに切腹を命じられた。

色紙の歌は1859(安政6)年、江戸へ護送される吉田松陰が3人の妹に贈った別れの一首。〈こころあれや人の母たる人たちよかからんことはもののふのつね〉(人の母として女性たちは心してほしい、こういうことは武士の常なのだ)とある。弘瀬は死を前にして、松陰のこの歌を書き写しながら、妻の千賀に永別を告げたのかもしれない。

「徒然草」は第38段の一節。「真の人は智もなく徳もなく功もなく名もなく……」という兼好法師の言葉を引用して、自己の人生観を語っているようにも思われる。

4点はいずれも初めて公開される史料。「弘瀬健太は一般にあまり知られていないが、人となりや教養の深さを知るうえで貴重なものだ」と、松岡さんは話している。

【写真】軸装された弘瀬健太の4点の史料=左、弘瀬が吉田松陰の歌を書いた色紙=右

「ここまでわかった!新選組の謎」「歴史読本」編集部編

大河ドラマ「新選組!」の放映を機にファン層が広がる新選組を主題にした歴史読み物。コラム

フィクションでは入隊のために厳しい実技試験があったように描かれているが、現実は隊士募集に応募してきた人に剣の腕前や流派を問うことなく入隊を許していたようだ。新人は日々の実務の中で淘汰されるシステムだったらしい。その他、隊の構成や役割、さらに女性関係まで比較的新しいファンのためにQ&Aで基礎知識を解説。その上で、新選組誕生の背景や、筆頭局長の芹沢鴨が突如、生糸問屋・大和屋を焼き打ちした本当の理由、そして芹沢暗殺事件の真相など、最新の研究成果を盛り込み、さまざまな謎を解き明かす。(KADOKAWA 800円+税)

新選組と薩摩藩(下)

■近江屋事件の嫌疑と誤認NHK大河にしたい幕末志士1位は?

近藤勇最期の地に立つ供養墓=東京都北区滝野川

慶応三(一八六七)年後半の京都政局において、新選組、なかでも局長・近藤勇の存在と発言力が大きくなってくる。

それは幕府体制を維持するか否かをめぐる保幕派と薩摩藩を中心とする廃幕派の対立が武力発動さえ辞さぬほど緊迫してきたからである。そして同年六月、近藤が旗本になったのをはじめ、新選組が幕臣化したことが幕府への帰属意識を高めた。

同月、近藤は親藩集会に出席するようになる。これは御三家や会津藩、越前藩などの在京代表による協議の場だった。そうした近藤の地位は「譜代の小藩主クラス」という見方もあるほどである(松浦玲「新選組」)。

同時期、近藤は摂政・二条斉敬なりゆきに建白書を提出し、長州再征を「妄挙もうきょ無名むめいの師」とする薩摩など四侯しこうの建白書を採用しないよう訴えている。対薩長強硬派としての近藤の存在は朝廷にも強く印象づけられた(「玉里島津家史料五」一六七一号)。

そうした近藤の姿に熱い視線を送っていたのが将軍慶喜の盟友で会津藩の同伴者というべき尹宮いんのみや朝彦あさよし親王だった。八月十四日、将軍慶喜の懐刀だった目付・原市之進が暗殺されたため、朝彦親王は原の後継者として近藤に目をつけたのである。

九月十三日、来訪した会津藩公用方の有力者・秋月悌次郎ていじろうに対して、近藤を原の後任に推挙すると、秋月だけでなく若年寄格の永井尚志なおゆきも賛意を表している。推挙の理由は「もし長州藩兵が大坂ヘ上ってきたとき、(近藤なら)対決できる」というものだった(「朝彦親王日記」九月十三日条)。

そうした政治的なスタンスゆえ、近藤は大政奉還にも強く反発し、薩土両藩との対決姿勢を鮮明にした。そして十一月十五日夜、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺される近江屋事件が起きると、薩土両藩ともすぐさま新選組の仕業だと判断した。

とくに事件当夜に入京した大久保一蔵は翌日、岩倉具視から急報を受けると、「遺憾に堪えない次第である」と悔しがった(「大久保利通文書二」一四一号)。さらに大久保は事件から四日後、岩倉にあてた書簡で「坂本をはじめ暴殺のことはいよいよ新撰(新選組)に相違ないと聞きました。(中略)近藤勇の仕業だと察せられます。まことに(近藤の)自滅を招く表れだと思います」と述べ、事件の首謀者は近藤だと確信していた(右同書一四四号)。

大久保の確信には根拠があった。事件から三日後、近藤たち主流派と袂たもとを分かった高台寺党こうだいじとうが新選組に襲撃され、首領の伊東甲子太郎かしたろうなどが殺害された。生き残った者たちが薩摩藩邸に駆け込んできた。大久保は彼らを庇護ひごし、伏見藩邸に移した。彼らが近江屋事件は新選組の仕業だと洩もらしたため、大久保はただちに土佐藩に連絡、同藩から目付の谷守部もりべ(のち干城たてき)と毛利恭助がやってきて伏見藩邸で尋問が行われた(「京在日記 利秋」)。

その結果、新選組の仕業だというのが薩土両藩の共通認識になったのである。しかし、これは誤認で、その後の真相究明にとって大きなボタンの掛け違いになった。実際は同じ幕府の警察組織・見み廻組まわりぐみの仕業だったのである。近藤と新選組には不幸な冤罪えんざいだった。

翌四年四月三日、近藤は下総しもうさ流山ながれやまで政府軍に投降、二十五日、板橋宿で斬首された。その処分協議では、京都護送を主張した薩摩藩を制して、土佐藩・谷守部の強硬意見が通った(「谷干城遺稿一」第三編)。谷には坂本と中岡の仇あだ討ちという思いが強かったのではないか。一方、近藤には不運で不名誉な最期になった。

(歴史作家・桐野作人)

NHK大河ドラマ『花燃ゆ』の視聴率が苦戦していると話題になっている。様々な要因はあるだろうが、主人公が「吉田松陰の妹で、のちに久坂玄瑞の妻となる杉文(すぎ ふみ)」というのがやや地味なのでは…という声もある。

【もっと大きな画像や図表を見る】

では、いったい誰が主人公だったら盛り上がるのだろうか? 幕末に活躍した人物(&これまで大河ドラマで主人公になっていない人物)のなかで、「大河ドラマで主人公にしてほしい」と思うのは誰か、20~30代社会人男性200人にアンケート調査した(協力/アイ・リサーチ)。

〈大河ドラマ化してほしい幕末の人物TOP10〉

(上位3位まで選択。1位3pt、2位2pt、3位1ptとして集計)

1位 伊藤博文(長州藩士として活躍後、初代総理大臣に) 151pt

2位 沖田総司(新選組一番隊組長) 140pt

3位 高杉晋作(長州藩士。奇兵隊を結成) 115pt

4位 土方歳三(新選組副長) 113pt

5位 ジョン万次郎(中濱 萬次郎、捕鯨船で漂流・航海) 103pt

6位 徳川家茂(14代将軍) 76pt

7位 岡田以蔵(人切り以蔵) 68pt

7位 斎藤 一(新選組三番隊組長) 68pt

9位 大隈重信(佐賀藩に生まれ、総理大臣などを歴任) 63pt

10位 井上 馨(長州藩士として活躍後、外交の基礎を築く) 39pt

※番外

11位 木戸孝允(桂小五郎。長州藩士) 38pt

12位 山岡鉄舟(江戸城無血開城に導いた一人) 33pt

13位 永倉新八(新選組二番隊組長) 15pt

14位 山内容堂(土佐藩藩主) 10pt

1位は僅差で「伊藤博文」となったが、TOP10のうち3人が「新撰組」と、人気ぶりが目立つ。「新撰組」自体は2004年に大河ドラマ化されているため当分は難しそうだが、将来の有力候補になりそうだ。以下、それぞれの人物に対するラブコールもご紹介しよう。

●1位 伊藤博文 151pt

「初代総理大臣だから」(30歳)、「立派な功績を残していると思ったから」(36歳)などの声が集まったのが伊藤博文。大日本帝国憲法の草案をつくった功績でも知られているが、「大河ドラマで見たことがない」(35歳)などのコメントが。明治維新後の活躍のほうが目立つせいか、「幕末ドラマ」での印象は希薄なのかも。若き日の「伊藤博文」を描くことで、激動の幕末から明治維新の幕開けまでを観たいということかも。

●2位 沖田総司 140pt

2004年大河の『新選組!』は主人公が近藤 勇(香取慎吾)だったが、イケメン剣士というイメージの強い沖田総司に「カッコ良さそう」(38歳)など期待の声が集まった。仮に実現するとしたら、主人公のキャスティングに女性ファンからの注文が色々つきそうだが、どの人気俳優が演じるか?(ちなみに『新選組!』では藤原竜也が演じていました。) そのほか、「新選組は面白そうなので」(38歳)、「新撰組は華があるから」(30歳)と人気は根強いよう。

●3位 高杉晋作 115pt

「おもしろきこともなき世をおもしろく」の辞世の句で知られる、キャラ立ち抜群の長州藩士。「面白みがありそうだから」(34歳)、「短命に終わったところが英雄っぽいから」(36歳)、「若くして亡くなった人生に興味があるから」(33歳)など、農民中心の“奇兵隊”を結成するなどした型破りな人生に、興味を持つ若手ビジネスマンが多数。もっとも、「花燃ゆ」にも登場しましたが…。

●4位 土方歳三 113pt

「新撰組副長として箱館戦争まで戦い抜いた、近藤 勇に引けを取らない英雄だから」(26歳)、「小説などで主人公として魅力がある」(29歳)など、新選組“鬼の副長”を支持する声も多数。土方を主人公にした小説『燃えよ剣』(司馬遼太郎)は何度も映像化されており、大河の原作としても期待される。

●5位 ジョン万次郎 103pt

「アメリカでの体験が面白そうだから」(38歳)、「冒険や政治など世界をまたにかけたドラマが面白そう」(25歳)、「自らアメリカという異国の地まで漂流して、異国の文化を吸収して、新たな時代を切り拓こうとした姿勢に共感を覚えたから。また、今まで大河ドラマで取り上げられてきていない存在でもあるから」(30歳)など、グローバルな活躍ぶりに関心を持たれているのがジョン万次郎だ。漁師の息子で読み書きもほとんどできなかったといわれるが、漂流の果てにアメリカへ渡り苦学し、通訳として活躍するなど、まさにバイタリティの人といえる。

ほか、7位の齋藤 一には「るろうに剣心でも有名なので、史実に基づいた物語が見てみたい」(32歳)、岡田以蔵には「どんな気持ちで人を切っていたか興味があるから」(32歳)といったコメントが集まった。

若者たちが国のために志を持って奔走した…という“アツさ”からか、やはり人気の高い幕末ドラマ。2016年は戦国時代を舞台とした『真田丸』で決まりとのことですが、それ以降に期待したい!

(R25編集部)

『玉木宏の歴史タイムトリップスペシャル 戦後70年教科書から消された英雄 ~韮山反射炉を造った江川英龍~』

【今回の放送日時】 2015年6月 7日(日)13:00~14:55番組オフィシャルサイト

嘉永6年、1853年6月3日、浦賀沖にペリー提督率いるアメリカ東インド艦隊が現れる。世にいう、ペリーの黒船来航。艦隊の空砲に幕府は震えあがり、大統領の親書を受け取らざるを得なかった。幕府は急遽、海防会議を開く。その席で、ひとりの男がアメリカとの戦争を避けるため、江戸湾の防衛強化を説く。その男が、幕末の知られざる偉人、台場を築き、日本を危機から救った伊豆韮山の代官、江川英龍だった。

戦後70年教科書から消されたこの英雄、江川英龍の残したものとは一体何だったのか?

番組は、英龍が成し遂げた偉業を、ナビゲーターの玉木宏が台場からスタートし、紐解いていく。先日、世界遺産登録の勧告を受けた伊豆・韮山の反射炉も偉業の一つ。その威容を一目見ようと、今も多くの人が押し寄せている。また、反射炉に近い、国の重要文化財に指定されている伊豆韮山の江川邸では、42代目現当主に案内され、英龍の人物像に迫る。

一方、リポーターの平田璃香子は長崎にある出島から日本橋まで、タイムトリップビューを体験、日本の海防の歴史と大砲ロードを辿る。

番組概要江川家全面協力で現ご当主が英龍に扮してご出演の長編特番というのに、江川家ファンの私が見ることかなわなかったとは(号泣)。再放送してくれないかしら。。

嘉永6年、1853年6月3日、浦賀沖にペリー提督率いるアメリカ東インド艦隊が現れる。世にいう、ペリーの黒船来航。艦隊の空砲に幕府は震えあがり、大統領の親書を受け取らざるを得なかった。幕府は急遽、海防会議を開く。その席で、ひとりの男がアメリカとの戦争を避けるため、江戸湾の防衛強化を説く。その男が、幕末の知られざる偉人、台場を築き、日本を危機から救った伊豆韮山の代官、江川英龍だった。 戦後70年教科書から消されたこの英雄、江川英龍の残したものとは一体何だったのか?

番組は、英龍が成し遂げた偉業を、ナビゲーターの玉木宏が台場からスタートし、紐解いていく。国の重要文化財に指定されている伊豆韮山の江川邸では、42代目現当主に案内され、英龍の人物像に迫る。

一方、リポーターの平田璃香子は長崎にある出島から日本橋まで、タイムトリップビューを体験、日本の海防の歴史と大砲ロードを辿る。

江川英龍とは

江川英龍(えがわひでたつ)は、江戸時代後期の幕臣で伊豆韮山代官。江川家36代目当主。

ペリー来航により、外国の脅威にさらされた日本を、自らの人生をかけて守ろうと奔走する。

その住居は現在、国の重要文化財に指定されている。江戸幕府開設から、幕府直轄の旗本として世襲代官を務めた江川家の住居は1600年頃作られたもの。現存する邸宅建築としては日本最古のものと言われている。

1958年(昭和33年)に主屋が、1993年(平成5年)に書院、仏間、蔵、門、塀、神社が、国の重要文化財に追加指定され、大規模修理が行われた。

世界遺産登録の汗国を受けた韮山反射炉

反射炉とは、銑鉄(せんてつ:鉄鉱石から直接製造した鉄で、不純物を多く含む)を溶かして良質な鉄を得るための解炉。銑鉄を溶かすためには千数百度の高温が必要であり、反射炉の場合、その炎や熱をドーム型になった天井部分に熱を反射させ、銑鉄に集中させることでその高温を実現する構造となっている。そこから、反射炉という名称となった。 明治41年以降、鉄筋で補強され現在の姿となった韮山反射炉。創立当時は、漆喰で塗られた白亜の塔だった。実際に稼働した反射炉が残っているのは世界でもここだけ。

古地図によると、反射炉の周囲大砲の身をくり抜く抜錐台や付属品の細工小屋などが建ちならび、多くの職人が働いていた。

当時の江戸を学ぶ

鎖国下の日本で、唯一諸外国のことを知ることができた街、長崎。台場建設と反射炉築造の起点となった出島周辺と、江戸の中心地である日本橋など、平田璃香子がタイムトリップビューを使ってリポートする。

北海道

野外劇成功させるぞ! 総決起集会

NPO法人市民創作「函館野外劇」の会(中村由紀夫理事長)は7日、今夏の公演を前に、総決起集会を函館千代田小学校で開いた。実行委やキャストら約50人が参加し、本番に向けて気持ちを引き締めるとともに、野外劇の成功を誓った。会場、アトリウム内になったんですね(´・ω・`)。

始めに、中村理事長が「本番まであと1カ月と少し。今年は昨年と開催場所は違うが、みんなで盛り上げていきたい」とあいさつ。その後、ペリーなどのメーンキャストや実行委らが1人ずつ自己紹介しながら、本番に向けた決意を表明。参加者全員で、テーマソング「星のまちHAKODATE」を歌い、団結力を高めた。

コロポックル役で参加する函館白百合学園高校2年の守山綾乃さんは「野外劇は初めての参加。楽しみながら役を演じたい」と話していた。

野外劇は7月18日から8月16日までの土・日曜日に全11回(7月20日の祝日も公演)の日程で五稜郭タワー内のアトリウムで行われる。

栃木

会津若松市の古地図見つかる 足利の田中さん方

【足利】常見町、田中昇吾(たなかしょうご)さん(76)方でこのほど、1929年に作られた福島県会津若松市の地図が見つかった。「先祖が会津藩士だったことなどから、ゆかりの品が残っていたのではないか」と田中さん。古地図は同市歴史資料センター「まなべこ」にも残っていない貴重なもので、4日、同市に貸し出す形で“古里”に戻された。同市担当者は「当時の建物の具体的な位置関係が分かる貴重な資料。今後、展示などを検討したい」としている。東京

見つかった地図の名称は「最新若松市地図」。縦約42センチ、横約57センチで、同市の鈴木屋書店が発行。「定価 金十五銭」とある。東西約4キロ、南北約3キロの範囲の地図で、戊辰戦争で有名な鶴ケ城や飯盛山などが記載されている。当時は鶴ケ城の近くに陸軍歩兵第29連隊兵営があったことや、遊郭が存在していたことなどが分かる。

地図は5月中旬ごろ、自宅のたんすを片付けている時に見つかった。田中さんの父房吉(ふさきち)さんが昭和初期ごろ足利に移り住んでおり、地図に残っていた記述などから、房吉さんやおじが会津若松市の親戚を訪ねるときに使用した物が残っていた可能性が高いという。

都内で行われているふたつの美術展が注目です。

幕末明治のスター絵師河鍋暁斎と弟子コンドルの絆!丸の内で「画鬼・暁斎」展

明治時代に絶大な人気を誇った絵師・河鍋暁斎(かわなべきょうさい)と、明治政府に招かれて三菱一号館を設計した英国人建築家のジョサイア・コンドル。一見、何の関係もないようなふたりだけど、実は師弟関係にあって強い絆で結ばれていたのだとか。合戦や戦争に注目した浮世絵展「浮世絵の戦争画」開催!歌川国芳や月岡芳年の作品も

2014年6月27日(土)から9月6日(日)まで開催される「画鬼・暁斎― KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」は、、三菱一号館美術館の開館5周年を記念した展覧会。暁斎の画業を国内外の名品約130点によって振り返るとともに、ふたりの交流やコンドルの業績についても紹介するそう。

「画鬼」とは、絵のために夢中になると我を忘れてしまうせいで付いた暁斎の異名。例えば、自宅が焼失するのも気づかず火事の写生に没頭したり、通りかかった女性の帯の柄を写生するために後をつけて誤解されたり…そんな天才ゆえのエピソードがたくさん残っているのだとか。

「早熟だった暁斎は、6歳で浮世絵師の歌川国芳に弟子入りします。その後、9歳で狩野派に入門し、18歳で修業を終えました。幕府のお抱えだった狩野派は明治維新で仕事を失いましたが、器用な暁斎は挿絵や錦絵など幅広く活躍して人気を得たのです。当時、浮世絵の番付では一番だったそうですよ」と広報担当者さん。

1881年(明治14年)に上野で開催された博覧会で暁斎の絵と出会ったコンドルは、50歳の暁斎に弟子入りを申し出たとか。その後、ふたりは一緒に写生旅行に出かけるほど親密になり、展示品には宿で絵を描く暁斎の姿を描いたスケッチも。同じモチーフで描かれた、師弟それぞれの絵も展示される。

器用すぎて代表作が絞り込めず、日本画のジャンルから外された暁斎の絵を、再認識したのは海外の人々だったとか。暁斎の没後に、コンドルがその画業と人生をたたえる本を出版したのがきっかけで、暁斎の名は西洋で広く知られるようになったという。今回は、メトロポリタン美術館所蔵の作品も展示され、およそ120年ぶりの里帰りになるそう。

なかにはちょっとホラーなガイコツや妖怪の絵もあるそうなので、夏にふさわしい美術展かも。幕末明治の人々を魅了した多彩なアートの数々を楽しんで。

上:河鍋暁斎《大和美人図屏風》明治17-18(1884-85)年 京都国立博物館寄託 ※前期(6月28日~8月2日のみ展示)

下:河鍋暁斎《鳥獣戯画 猫又と狸》制作年不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

浮世絵の作品には文字どおり浮世(世の中)の出来事や人々の暮らしぶりを描いたものが多く見られます。その中にはもちろん合戦や幕末〜明治期の戦争を題材にした作品も。千葉

今回紹介する太田記念美術館で開催される展覧会「浮世絵の戦争画」は戦争画にスポットをあてた展覧会。なかなかこういったジャンルに絞った作品展はなく非常に珍しい展覧会ですね。

太平洋戦争が終結して70年の節目にあたる今年に「浮世絵の戦争画」が開催ということで、日本の戦争の歴史を振り返る上でもこの展覧会はとても興味深いものになるでしょう。

浮世絵は世相を反映させた作品が多いので、文献から得られる情報とはまた違った方向から当時の世の中の戦争に対する思いを感じ取れるかもしれません。

展示される作品は源平時代や戦国時代の合戦を題材にしたものから幕末の混乱の中で起きた戊辰戦争や明治期の西南、日清、日露戦争など時代を超え多岐に渡ります。

歌川国芳、月岡芳年、小林清親といった浮世絵師の作品も展示されますが、その中には今までなかなか紹介されていなかった作品も登場するとのこと。

戦争という難しい問題を描いた数々の浮世絵作品から当時のどのような情報が得られるでしょうか。「浮世絵の戦争画」は2015年7月1日(水)〜7月26日(日)まで太田記念美術館で開催です。

浮世絵の戦争画 – 国芳・芳年・清親 | 太田記念美術館

日本の文化と「今」をつなぐ – Japaaan

幕末の会津藩士弔う 墓直した市民に感謝 富津で慰霊祭

幕末に東京湾防備で亡くなった会津藩士を弔おうと、房総半島会津藩士顕彰会は7日、藩士の墓がある富津市西川の正珊禅寺などで慰霊祭を行った。全文を読むには、会員登録が必要です。

会津藩士の子孫や同市民からなる同会は、毎 ・・・

【残り 249文字、写真 1 枚】

京都

“新選組”四条通渋滞に勝てず 祇園祭・宵山恒例のパレード中止

毎夏、祇園祭の宵山(7月16日)の昼間に約40年間行われてきた「京都新選組同好会」の新選組パレードが、今夏は中止されることが15日、分かった。同会が四条通の歩道拡幅工事に伴う渋滞を考慮した。来年からは違った形での顕彰事業を検討する。

パレードは、1864年の祇園祭の宵山前日、新選組が志士たちの密談に討ち入った「池田屋事件」にちなんで実施してきた。「誠」の旗を先頭に、会員が隊士姿で壬生寺(京都市中京区)から八坂神社(東山区)までの四条通を練り歩いていた。

同会によると、中京署とも協議し、車道の減少で渋滞が問題となっている四条通での通行は困難と判断した。6月14日に開いた総会で正式決定した。パレードの前に壬生寺で営む新選組隊士の法要は、予定通り行うという。

同会の奈良磐雄副長(68)は「40回目になるはずだったが、四条烏丸以東の状況が厳しいと判断した。今年は中止にして、今後の顕彰活動については考えていきたい」と話している。

愛媛

宇和島伊達家400年祭、活躍を研究発表

明治維新史学会第45回大会が13、14両日、愛媛県宇和島市堀端町の市生涯学習センターであり、初日は県内関係の会員が、幕末から明治初期に活躍した宇和島伊達家をテーマに研究成果を報告した。コラム

同会は明治維新に関する研究の発展と普及を図る学術団体で、全国の約400人が所属している。宇和島伊達400年祭を記念して、宇和島市で県内初の大会を開き、全国から会員ら約170人が参加した。

宇和島伊達文化保存会の仙波ひとみさん(39)が「水戸人菊池為三郎と宇和島伊達家」について報告した。幕府の命令で隠居・謹慎となった水戸藩主徳川斉昭の復権に貢献したという為三郎らを、斉昭の依頼で宇和島藩主伊達宗城がかくまった状況を説明。高野長英の宇和島潜伏も関連付け「宇和島藩士が主体的に為三郎らの政治活動を支えることで、ネットワークを広げ時勢への関心を高め、藩の政治的土台を形成したのではないか」と説いた。

新選組と薩摩藩(中)さつま人国誌■重大政局めぐる情報戦

慶応三(一八六七)年は幕末の最終段階である。大政奉還や王政復古政変という明治維新にかかわる重大事件があり、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された近江屋事件もその間に起こっている。

今回は大政奉還前後の動きのなかで、薩摩、長州、芸州の三藩による京坂挙兵計画と討幕の密勅をめぐる新選組との攻防を紹介したい。

同年九月中旬、薩摩藩の大久保一蔵が山口や広島を訪れて、薩長芸の三藩による京都や大坂での挙兵計画への合意を取りつけ、九月末か十月初めをめどに挙兵断行という段取りを確認した(「大久保利通日記」)。

結局、この計画は薩摩藩内で反対の声が多く、いったん頓挫するが、薩摩藩のごく一部しか知らない極秘方針だったことは間違いない。ところが、この計画を新選組がひそかに探知していたのである。

近藤勇が会津藩に告げたところによれば、「土佐浮浪」=陸援隊(隊長・中岡慎太郎)のなかに村山謙吉という間諜かんちょうを潜入させ、十月十五日を期限に、薩摩藩兵が二条城、土佐浪士などが会津藩邸、ほかの浪士たちが新選組屯所をそれぞれ襲撃するという情報をつかんでいた(「会津藩文書」)。

これとほぼ同趣旨が盛岡藩の記録「慶応丁卯ていぼう雑記」にも書かれている。

「京都において、薩州の人数が不意に二条城を放火し、土州の人数は白川屋敷(陸援隊屯所)から繰り出し、会津と戦争する」云々うんぬん。

盛岡藩はこの情報を同藩出身で新選組隊士となった吉村貫一郎かんいちろう(旧名・嘉村よしむら権太郎)から聞き取ったとしている(浦出卓郎氏よりご教示)。

前回紹介したように、薩摩藩から新選組に潜入した富山とみやま弥兵衛やへえが吉村らの報告書をひそかに入手していたが、今度は逆に吉村が薩摩藩の機密情報をつかんでいた。双方は際どい情報戦を展開していたのである。

同年十月十日、会津藩は薩摩藩との対立が激しくなったのを踏まえ、近藤に新選組による藩主・松平容保の二条城登城に対する警固とともに、薩摩、土佐の両藩邸の監視と探索を命じていた(「会津藩文書」)。

ところが、その三日後の十三日、将軍慶喜は二条城に諸藩の重臣を召集して大政奉還を宣言してしまう。これは慶喜の重大な政策転換で、会津藩や新選組に大きな衝撃を与えた。

とりわけ、会津藩や新選組は大政奉還の元凶は薩摩藩の小松帯刀、西郷吉之助、大久保の三人だととらえており、薩摩藩邸の襲撃さえ計画していた(「大久保利通関係文書一」)。

新選組は薩摩の三人への監視、尾行を徹底した。大政奉還の翌十四日、薩長両藩はいわゆる「討幕の密勅」を得る。このとき、大久保は起草者の一人・正親おおぎ町まち三条さんじょう実愛さねなるの自宅を訪れてそれを受け取った。

正親町三条の回想によれば、大久保には新選組の尾行がついており、近藤が七、八人の隊士を率いて同邸門前にたむろしていた。正親町三条が心配して「どうするのか」とたずねると、大久保は「何も恐ろしいことはない」と答えて平然と出ていったという。このとき、近藤が大久保を逮捕していたら、歴史は変わったかもしれない(「侯爵嵯峨実愛談話筆記」)。

結局、「討幕の密勅」は大久保から小松に渡され、西郷を含めた三人でそれを鹿児島に持ち帰った。小松が密勅を隠し持って京都から大坂に向かうときも、新選組が尾行していたことが記録されている(同右筆記、「岩倉公実記」下)。

幕末の激動期、新選組と薩摩藩の緊迫した駆け引きがうかがわれる。

(歴史作家・桐野作人)

- 372 -

エンターテインメント

柳楽優弥&瀬戸康史、“動と静”の幕末男子に胸キュン! 『合葬』ポスター完成

NHK連続テレビ小説「まれ」で、土屋太鳳が演じる主人公・津村希の新しい恋(?)の相手・池畑大輔を好演中の柳楽優弥と、大河ドラマ「花燃ゆ」でも“幕末男子”を熱演中の瀬戸康史がW主演を果たす映画『合葬』。その2人の表情が対照的な、本作の世界観をシンプルかつ力強く表現するポスタービジュアルが完成、いち早くシネマカフェに到着した。カヒミ カリィやASA-CHANG&巡礼も参加、柳楽優弥・瀬戸康史のW主演映画『合葬』

「新撰組」や「白虎隊」に比べると、これまであまり語られることがなかった「彰義隊」。鳥羽・伏見の戦い後、将軍の警護および江戸市中の治安維持を目的に結成された彼らは、江戸の民衆から慕われながらも、幕府の解体とともに反政府的な立場に追いやられてしまった。

本作で描かれるのは、将軍に熱い忠誠心を持ち、自らの意思で彰義隊に加わった青年・極(柳楽優弥)と、養子先から追い出され、行くあてもなく彰義隊へ入隊した柾之助(瀬戸康史)、彰義隊の存在に異を唱えながらも、そこに加わらざるをえなかった悌二郎(岡山天音)という、時代に翻弄された3人の男の数奇な運命。

伝説の漫画雑誌「ガロ」に連載された杉浦日向子による原作をもとに、脚本を手がけるのは、4年ぶりの映画脚本となる渡辺あや。監督は、その渡辺さんが新進気鋭の逸材と認める小林達夫。共演には、若手実力派の岡山天音、世界的に活躍する俳優・オダギリジョーや「まれ」でも好演を見せる門脇麦など、個性豊かな面々が集結。ナレーションをカヒミ カリィ、音楽を「ASA-CHANG&巡礼」が務めることも話題となっている。

到着したポスタービジュアルでは、「腹は決めた。心は迷っていた。」のコピーとともに、彰義隊に自らの意思で入隊した極と、ほかにあてがなく赴くままに入隊した柾之助の「動」と「静」の対比が、2人の表情からくっきりと浮かび上がっている。そして、友を止めるため、やむを得ず入隊した2人の幼なじみ・悌二郎(岡山天音)がその行く末を心配そうに、儚げに見つめている。

いま改めて注目を浴びている、激動の時代を生きた“幕末男子”の三者三様の生きざまには、胸キュン必至。これまでの“時代劇”とは一線を画す現代の若者にも通じるリアルな青春群像に、いっそう期待が高まるビジュアルとなっている。

『合葬』は9月26日(土)より全国にて公開。

映画『天然コケッコー』やNHK朝の連続テレビ小説『カーネーション』などを手がけた渡辺あやが脚本を担当、そしてその渡辺が“新進気鋭の逸材”と評する小林達夫が監督をつとめ、漫画家・杉浦日向子の傑作『合葬』が初の実写映画化を果たします。9月26日(土)より公開。豪華キャストに続き、ナレーションをカヒミ カリィが、音楽をASA-CHANG&巡礼が担当していることも明らかにされており、また両者は今回が映画初参加となるとか。良知真次さん・矢田悠祐さんらキャストが公演の思い出を語る! 超歌劇『幕末Rock』超☆声宴(ウルトラトークイベント)より公式レポート到着!

鳥羽・伏見の戦い後、将軍の警護および江戸市中の治安維持を目的として有志により結成された“彰義隊”。高い志をもって結成され江戸の民衆から慕われながらも、幕府の解体とともに反政府的な立場に追いやられてしまった彰義隊は、新撰組や白虎隊に比べると、これまであまり語られることがなかった存在。『合葬』は、将軍に熱い忠誠心を持ち、自らの意思で彰義隊に加わった青年“極”と、養子先から追い出され、行くあてもなく赴くままに彰義隊へ入隊した“柾之助”、彰義隊の存在に異を唱えながらもそこに加わらざるをえなかった“悌次郎”の、時代に翻弄された数奇な運命を描いた作品。

主演は、近年その存在感で高い評価を得ている柳楽優弥と、今年デビュー10周年を迎える瀬戸康史の2人。さらには、若手実力派の岡山天音をはじめ、世界的に活躍するオダギリジョー、NHK『まれ』でも好演を見せる門脇 麦、『なぞの転校生』の桜井美南とフレッシュな演技派を起用、これまでの“時代劇”とは一線を画す、現代の若者にも通じるリアルな青春群像を紡ぎ出しています。

昨年12月に公演が行われ、4月8日にDVDが発売されました、超歌劇『幕末Rock』。6月7日(日)には、キャスト登壇のDVD発売記念「超☆声宴(ウルトラトークイベント)」が彩の国さいたま芸術劇場にて行われました。この日登壇したのは、良知真次さん、矢田悠祐さん、輝馬さん、佐々木喜英さん、小谷嘉一さん、山岸拓生さんの6名。今回、当日の模様を記した公式レポートが到着したので、ここに公開しましょう。本日6月9日はロックの日、『幕末Rock』から6月のロックな“伝聞(ニュース)”をお届け!

▲左より山岸さん、佐々木さん、矢田さん、良知さん、輝馬さん、小谷さん

◆DVDイベント 超歌劇(ウルトラミュージカル)『幕末Rock』超☆声宴(ウルトラトークイベント)レポートを公開!

MCのお登勢役:山岸拓生さんによる影ナレーションと注意事項の後、キャストが登場しひとりずつ自己紹介。

それから、今回参加できなかったキャスト(太田基裕さん、友常勇気さん、Kimeruさん)よりビデオコメントが寄せられました。

最初のコーナーは「キャスト生コメンタリー」として、各キャストの好きなシーンを紹介しながら、それについて思い出を話しました。中でも坂本龍馬役:良知真次さんは「LAST SCREAM」のヘルメットを持ち敬礼するシーンをチョイス。それについて「ペガサスが上から降りてきたので、それに対抗すべくペガサスにロケットをつけてみました」と告白。「みなさん、あのペガサスは制作予算の9割を使って作ったんですよ!」というジョークで会場を賑わしていました。

続いてのお客様からの質問コーナーでは、初めて脱衣(パージ)した時についてについてどう思ったのかと質問があり、桂小五郎役・矢田悠祐さんは「最初は恥ずかしかったですが、お客さんの声援を聞いているうちに気持ち良くなってきました」と感想を言っていました。公演では脱衣(パージ)していない井伊直弼役:小谷嘉一さんは「他のみんなは平気なのだが、ヒデくん(佐々木さん)の脱衣(パージ)だけは見てはいけない気持ちになります(笑)」と笑いを誘っていました。

プレゼントコーナーを挟み、ここでMC:山岸さんより「超歌劇『幕末Rock』といえばこれをやらないと終われないですよね」という一言があり、特別にメンバーによるライブコーナーがスタート。照明が暗くなり、本公演でも盛り上がったピアノバージョンの『What’s This』を良知さんがしっとり聴かせ、その後メンバー全員による『絶頂DAYBREAK』を大合唱!良知さんにうながされ客席はスタンディングしペンライトを振るという、最高の盛り上がりをみせました。

ライブコーナー終了後、6月6日は輝馬さんの誕生日という事で、キャストたちによるバースデーソングの合唱でお祝い。佐々木さんから輝馬さんに一輪のバラがプレゼントされるというサプライズが!お客さんも含めて、輝馬さんの誕生日をお祝いしました。他にも佐々木さん演じる沖田の「サプラーイズ!」というセリフを他のキャストで言って盛り上がったりと、メンバーの仲の良さが伝わる笑の絶えないトークとなりました。

イベントの最後には各キャストから次回公演に向けての意気込みを語ってもらいました。

小谷さん:「いつも応援ありがとうございます。最高の舞台を作ります!」

佐々木さん:「メインキャストが再び集まれる幸せをかみしめ、頑張りたいと思います」

輝馬さん:「お客様に楽しんでもらえたこそ、また公演がでできます。ありがとうございます」

矢田さん:「次回公演は初演を超えたいと思いますので、応援よろしくお願いします」

良知さん:「皆さんに(作品を)愛してくれたおかげで、今回再演することができ、大阪でも公演ができます。ぜひ、いらしてください!」

◆新作▼超★超歌劇(ちょう・ウルトラミュージカル)『幕末Rock』公演概要

◆超★超歌劇(ちょう・ウルトラミュージカル)『幕末Rock』

◆原作:「幕末Rock」(マーベラス)

◆演出・脚本:吉谷光太郎

◆音楽制作:テレビ朝日ミュージック

◆公演期間・劇場:

大阪公演/8月8日(土)、9日(日) 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

東京公演/8月13日(木)〜16日(日) Zeppブルーシアター六本木

◆キャスト:

坂本龍馬役:良知真次 高杉晋作役:太田基裕 桂小五郎役:矢田悠祐

土方歳三役:輝馬 沖田総司役:佐々木喜英/

井伊直弼役:小谷嘉一 お登勢役:山岸拓生 近藤勇役:友常勇気/徳川慶喜:Kimeru 他

◆チケット価格:プレミアムチケット:10,800円(税込) 指定席:7,200円(税込)

※プレミアムチケットはオフィシャル先行のみの取扱い

◆チケット販売スケジュール:

・第1次オフィシャル先行予約受付:2015/6/4(木)12:00~6/14(日)23:59

<幕末Rockオフィシャルチケット>:https://www.funity.jp/cho_bakumatsu

・第2次オフィシャル先行予約受付:2015/6/15(月)12:00~6/28(日)23:59

<幕末Rockオフィシャルチケット>:https://www.funity.jp/cho_bakumatsu

・イープラス先行予約受付:2015/6/15(月)12:00~7/5(日)23:59

・一般発売:2015/7/11(土)10:00~

<幕末Rockオフィシャルチケット> <イープラス>

◆主催:マーベラス テレビ朝日ミュージック NBCユニバーサル•エンターテイメント NAS

◆協力:ギブソン

◆公演に関する問い合わせ:

マーベラス ユーザーサポート

TEL:0120-57-7405 土日祝日 指定日除く11:00~17:00)

●超★超歌劇『幕末Rock』テレビにて紹介!

「BREAK OUT」 6月11日(木)25:26~ テレビ朝日ほか

>>超歌劇(ウルトラミュージカル)『幕末Rock』公式サイト

>>『幕末Rock』公式ツイッター(@bakumatsu69)

>>絶叫!熱狂!絶頂★BLOG

●6月も『幕末Rock』がアツい

ゲーム、アニメ、舞台など、多岐にわたって展開中の『幕末Rock』シリーズ。同シリーズにて6月に行われる3つの展開が発表された。

ひとつ目は、東京・吉祥寺にあるアニメコラボカフェ“アニメガカフェ”にて、新メニュー&新グッズで再登場。キャラクターをイメージした限定メニューのほか、アニメガカフェでしか手に入らない限定グッズも販売される。期間は2015年6月19日(金)~7月22日(水)まで。

ふたつ目は、今夏発売されるミニアルバムの新情報が、超次元アイドルムック『2D☆STAR』に掲載される。そして最後は、『幕末Rock』コラボヘッドフォンの完全受注生産が決定。予約受付期間は、2015年6月18日(木)11:00~6月29日(月)15:00までとなっている。

以下、リリースより。

(1)『幕末Rock×アニメガカフェ 吉祥寺パルコ店』開催決定!

『幕末Rock』が新メニュー・新グッズでアニメガカフェに再登場します。

『幕末Rock×アニメガカフェ 吉祥寺パルコ店』

【開催期間】2015年6月19日(金)~7月22日(水)

【開催場所】アニメガカフェ 吉祥寺パルコ店

詳しくはこちら

幕末Rock×アニメガカフェ

(2)超次元アイドルムック「2D☆STAR」に今夏発売されるミニアルバムの新情報が掲載!

『幕末Rock』公式サイトにて実施したペア人気投票によって決定した4組のペアごとの新規描き下ろしショートストーリー、新楽曲に関するキャラクターインタビューが掲載されます。

【誌名】超次元アイドルムック「2D☆STAR」

【発売日】2015年6月12日(金)

【発売元】主婦と生活社

2D☆STAR表紙

(3)『幕末Rock』コラボヘッドフォンの完全受注生産が決定!

贔屓(ファン)の皆様のご好評にお応えして、『幕末Rock』コラボヘッドフォンがONKYO DIRECTにて完全受注生産が決定しました。

【予約受付期間】2015年6月18日(木)11:00~6月29日(月)15:00

【予約受付サイト】ONKYO DIRECT

※6/18(木)11:00 からの開設になります。

00コラボヘッドフォン

(C)2014 Marvelous Inc.

茨城

土浦市文化財に幕末古文書「遠近橋」 三中の肖像画も

土浦市教育委員会は28日、市の文化財に新たに幕末の古文書「遠近橋(おちこちばし)」を指定した。既に「色川三中関係文書」として指定していた史料に日記や書状、肖像画などを追加指定し「色川三中関係資料」と名称を変更した。これで市指定文化財は220件となる。

「遠近橋(全23巻)」は江戸時代末期、急進的な藩政改革から、幕命で強制隠居、謹慎を命じられた水戸藩主、徳川斉昭の処分解除(雪冤=せつえん)運動のため、水戸藩士の高橋多一郎がやり取りした書状の集成(1845~49年)だ。

この中には土浦藩主、土屋寅直(ともなお)の側近、大久保要の書状も複数ある。従兄弟関係の斉昭と寅直の間で、水戸藩と土浦藩の関係や、水戸学、水戸藩士の影響を受けた土浦藩、土浦藩士の動向など、この時期の土浦を理解する重要な歴史資料だという。

1~13巻が多一郎の自筆で、14巻以降は写しが残されていた。これで、いわゆる雪冤運動の全容を知ることができ、市教委では「幕末の日本の一つの転機を理解する貴重な史料」としている。

一方、「色川三中関係資料」は既に1980年に著作や写本などを「色川三中関係文書」として指定していたが、今回新たに日記や書状、肖像画などを追加指定し「色川三中関係資料」と名称を改めて指定した。

特に肖像画には「群山」の捺印が残され、「色川三中肖像

五十歳」と墨書されている。今回、新たに指定された三中の日記「家事志」嘉永3年(1850年)10月19日の項に絵師群山の来訪が記され、この年、三中が数え50歳の年齢であることから、この節目の年に肖像を残すため描かせたと見られている。群山は地方を遊歴する絵師だったといわれる。

このため、既に指定されている関係文書と一体の資料として、今回の指定で一括、関係資料としてまとめられた。

兵庫

斬新な味「幕末のビールアイス」人気 三田の観光農園

兵庫・三田ゆかりの味に仕上げたアイスが売れている。日本人として初めてビールの醸造に成功した三田藩出身の蘭学者、川本幸民(1810~71年)。彼のビールを復刻して人気の「幸民麦酒」を使ったアイス「幕末のビールアイス」を、三田市上相野の観光農園「しい茸ランドかさや」が開発。初夏の陽気とともに販売は好調。「爽やかな甘みとほろ苦さ。三田が生んだハーモニーを楽しんで」(村上晃宏)

三田藩から江戸に留学し蘭学を学んだ川本幸民は1853(嘉永6)年、初の国産ビール醸造に成功。科学分野で多数の訳書を著し、教育者としても活躍し、日本近代化学の祖とも呼ばれる。

生誕200年となった2010年には、三田市と小西酒造(伊丹市)が、幸民の醸造方法を再現したビール「幸民麦酒」を造り、話題を集めた。幸民麦酒は今も「パスカルさんだ一番館」などで一般販売されている。

「三田を広めることができるユニークな商品を作ろう」と考えた「しい茸ランドかさや」の中西孝之専務(33)。日本酒を使ったアイスを製造する福井県のアイス製造会社「こう太郎のあいす屋さん」に依頼し、幸民麦酒を使った「幕末のビールアイス」が完成した。

甘めのビールである幸民麦酒は、アイスにもぴったりという。バニラの冷たい甘さの後に、麦芽のほろ苦さと風味が口の中に広がり、斬新なアイスの味が楽しめる。中西さんは「三田の偉大な先人を身近に感じてもらえれば」と話している。

1個300円。アルコール度数は1%未満。同園のホームページ(http://www.kasaya.net/)や電話で、配送も受け付ける。同園TEL079・568・1301

福岡

村上仏山:私塾と人脈 幕末の漢詩人、行橋で企画展 高杉晋作とも交流 「鮮烈な生き方伝わる」 /福岡

漢詩人の村上仏山(1810〜79)が京都郡上稗田村(現行橋市上稗田)に開いた私塾「水哉園」と、ゆかりの人々に焦点を当てた企画展「水哉園の来訪者」が1日から、行橋市中央の市歴史資料館で始まった。仏山が長州の高杉晋作ら武人や各地の文人と交流があったことがわかり、多彩な人脈と活動ぶりが浮かぶ。【山本紀子】

村上家は武田信玄の末えいとされ、仏山は諸国の学者を訪ねて儒学を身につけ、1835年に郷里に帰り水哉園を開いた。園には幕末から明治にかけ、豊前国や長門(山口県西部)などから1263人の少年が入門、漢詩を学んだ。昭和の元号を考えた漢学者・吉田学軒や内務大臣の末松謙澄も門下生で、多くの人材を輩出した。

企画展では37点の書や詩、図画を展示する。目を引くのは8枚の流麗な書を張った金びょうぶ。仏山の詩集に感銘を受けた各地の文人が贈ったもので、篠崎小竹ら当時の重鎮の書が並ぶさまは迫力がある。びょうぶは村上家で門外不出だったが初の展示となった。

開国に反対する高杉晋作ら尊皇派の武士たちも多くが水哉園を訪れたとされる。会場では、黒船への敵対心と愛国の思いを記した高杉の漢詩「七言長詩」を展示。鬼気迫る独特の筆遣いで、山中英彦館長(74)は「国への強い思いと鮮烈な生き方が伝わる」と評する。

他に塾生を学力で9段階に序列した「水哉園席序評」や緑豊かな水哉園の南画も飾っている。7月18日まで、無料。火曜休館。

〔京築版〕

コラム

新選組と薩摩藩(上)

■内偵活動から敵対へ

池田屋跡=京都市中京区

幕末の京都で異彩を放った団体に新選組がいる。本欄でも新選組関連の記事はいくつか取り上げた。薩摩藩士から新選組隊士になった富山とみやま弥兵衛やへえ、逆に新選組隊士から薩摩藩士になった三井丑之助などである。

今回は個々の隊士ではなく、新選組を武力団体としてトータルにとらえ、薩摩藩との関係をどのように変遷させたかをみていきたい。

まず、新選組は常に薩摩藩とは敵対的な関係にあったというイメージがあるが、必ずしもそうとはいえない。新選組は文久三(一八六三)年はじめ、「勤王攘夷じょうい」実行の浪士集団として結成された(近藤勇「志こころざし大略たいりゃく相認書あいしたためがき」)。以来、在京期間はおよそ五年間だが、前期はむしろ薩摩藩とは協調的だった。敵対的になるのは後期からである。

その画期は何かといえば、慶応元(一八六五)年十月、孝明天皇が、大老・井伊直弼が無勅許調印した安政条約を、ついに勅許したことだろう。これによって「攘夷」が大きな政治課題ではなくなり、国内政体をめぐる対立と抗争へと政局が移った。すなわち、新選組は「一会桑いっかいそう」(一橋慶喜・会津・桑名)勢力と結合して、長州打倒の急先鋒せんぽうとなった。一方、薩摩藩は「一会桑」勢力と距離を置いて「一藩割拠」主義に転じ、それまで敵対関係にあって、同じく「一藩割拠」をとる長州藩と接近、ついに薩長同盟の成立に至る。

前期新選組の大きな事件といえば、やはり、元治元(一八六五)年六月五日に起きた池田屋事件だろう。新選組や会津藩などが長州・土佐系の尊攘派が集結していた池田屋を包囲して襲撃、多数を殺傷した事件として有名である。

薩摩藩はこの事件では局外中立にあったが、各方面から情報収集している。たとえば、家老の小松帯刀は事件当事者である会津藩からじかに情報を入手し、「六月五日夜召捕一件略書」をまとめて、国許の大久保一蔵に知らせている。そのなかで「新撰組手にて、一、切捨五人、一、召捕九人」と書いている(「大久保利通関係文書三」小松帯刀二十二号)。

この事件をきっかけに、薩摩藩が新選組の武力や情報収集能力に注目し、警戒するようになったのではないだろうか。

薩摩藩の京都留守居役・内田仲之助ちゅうのすけが殺人事件を起こした家来の富山弥兵衛(四郎太と名乗る)を新選組に潜入させている(西村兼文「新撰組始末記」)。その時期は不明だが、池田屋事件のあとと思われることから、新選組への情報収集活動を強化したといえるかもしれない。

富山は慶応二(一八六六)年六月、幕府の第二次長州征伐で、新選組局長・近藤勇が広島に出張したとき、随行した隊士の山崎やまざき烝すすむと吉村貫一郎かんいちろうの報告書をひそかに入手して内田に渡していたことがわかる(「大久保利通関係文書二」内田仲之助二十二号)。

翌三年七月十八日、新選組はついに薩摩藩に対して正面から挑発に出た。対馬脱藩士で禁門の変でも長州方で戦った多田ただ荘蔵しょうぞうを逮捕したのである。

多田は禁門の変後、ひそかに入京、桜井庄次郎と変名して薩摩藩の二本松藩邸に潜伏していた。その後、藩邸を出て洛中らくちゅうの荒神口川端の松葉屋という質屋に下宿、薩摩藩士として公然と活動していた。そこへ新選組が乗り込んで来て、多田を逮捕したのである(「鳥取藩庁記録」)。洛中で合法的な存在である薩摩藩士と称する人物を逮捕したのだから、明らかに薩摩藩への挑戦だった。

すでに薩長同盟が結ばれていた。長州打倒を唱える新選組は薩摩藩との対立も深めたのである。

(歴史作家・桐野作人)

ゴルァァァ!! 新選組や会津藩は幕府に忠実で帝にも忠勤しとったぞ。薩摩と新選組が対立したのは、薩摩が親幕から倒幕・討幕に立ち位置を変えたからじゃ。まるで新選組が立場を変えたような文章、読んでて不愉快です。

エンターテインメント

【レポート】『刀剣乱舞』シナリオ担当・芝村裕吏が語るキャラクター設定とは…「設定作った刀剣は100以上」「和泉守兼定は2つ設定がある」

様々なコンテンツを「文化史」という枠組を用いて研究するコンテンツ文化史学会は、2015年第1回例会「歴史的遺物とコンテンツ」を日野市東部会館で行いました。

本例会では歴史的遺物の一つ「刀剣」をモチーフとしたソーシャルゲーム『刀剣乱舞 -ONLINE-』(以下、『刀剣乱舞』)を題材に、吉田正高会長の司会のもと、『刀剣乱舞』のシナリオ・設定を手掛けた芝村裕吏氏、学術研究の代表として新撰組史料の専門家である松下尚氏、消費者、ユーザー代表として歴ドルの遠野ゆきさんがパネリストとして登壇し両者の関係を様々な角度から議論しました。刀剣乱舞の制作秘話も飛び出した本イベントをレポートします。

◆妄想の余地が多くの女性に受け入れられた

司会の吉田正高会長

会場に集まったのは9割が若い女性。もちろん「審神者」であるご様子。午前中のエスカーションでは土方歳三資料館で実物の和泉守兼定を見学する予定も組まれており、ほとんどの参加者が午前中からの参加となりました。

歴ドルの遠野ゆきさん

まず登壇者唯一の女性である遠野ゆきさんがコンシューマの目線からその魅力を分析。「キャラクターが歴史上の人物ではないから、歴史的背景を知らなくても楽しむことができる。擬人化も素直に捉えることができるのではないか」と分析しました。

さらに、今まで誰も刀に対し「これだ」という価値観を植え付けておらず、ゲーム上では足りない設定やキャラクター同士の会話を自由に補完することができる点も女性に受け入れられる要素であると分析しました。

◆十人十色の好みを踏まえたキャラクター設定

芝村裕吏氏

次に実際に実装する刀剣を選定し、キャラクター設定やシナリオを手がけた芝村氏が『刀剣乱舞』を手がけかきっかけから順に語りました。もともと刀剣について詳しかった芝村氏。自身の家で「刀は人格を映すものだ」と言われてきたことを語り、「刀剣の拵え(こしらえ)を見ればその人の経済事情が手に取るようにわかるし、年を取れば重い刀を差すのが辛くなるので、重さでその人の年齢もわかる」と説明。まさに刀は持つ人そのものであると言います。

それを踏まえ刀剣にキャラクター付けをするわけですが、女性向けゲームと謳うわりに『刀剣乱舞』に登場する刀剣男士はイケメン揃いというわけではありません。その理由には芝村氏が長年の経験で導き出した法則があるのだと言います。

「男性は誰もが納得する理想的な女性像を10回統計をとれば導き出すことが可能だったけど、女性の場合は収束しなかった」そうです。女性にとって理想の男性像は十人十色。そこで芝村氏は、「男性キャラクターに美形はいらない」という結論に達したのだとか。「とはいえ、刀剣は美しいものだから美形にはしたかった。でも、これが刀剣乱舞の美男子だ!と推すことはない」と語ります。

◆『刀剣乱舞』は日本そのものを扱っている

その後も芝村氏独自のシナリオ・キャラクター理論が展開されます。まず多くの刀剣を見てひよこの選定のようにオスメスに分ける。そうしてオスに分類された刀剣にキャラクター付けしていったそうで、その数は100人以上に及ぶのだとか。まだまだ実装されていない刀剣が多数存在することがわかり、会場からは歓喜の声があがりました。

「現存しないものを入れるか入れないかではスタッフ間でも揉めました」と芝村氏。「取材したときに、最初は整備の記録や史実に残っているもののみで話を進めていました。だけど架空の剣も入れないとイメージを生成できなかった。『刀剣乱舞』は刀というよりも日本そのものを扱っているのです。日本という国が持つイメージに寄りそうには、架空の剣も入れなければならなかった」と語ります。

◆2000人に取材して導き出した刀の価値観

話はシナリオやゲーム性に移行します。「戦略として他のコンテンツと差別化しなければなりませんが、そのために不誠実な態度をとるわけにいかない。先祖代々伝わる刀などは、今それを受け継ぐ子孫や、関係者の方に悲しい思いをさせたくないので、誠実な態度で作りました」と語ります。

刀剣の中には「焼身」になってしまったものもあります。これをゲームではどう扱うか、芝村氏も悩んだそうですが、「たとえ焼けていても物語で評価しようと思いました。一般的な美術的価値でレーティングをすれば焼身は価値が下がりますが、どう扱われてきたかで判断した」そうです。

また、刀剣の価値観の再構築に至った背景には実に2000人以上の関係者を取材した実績があるとのこと。関係者たちの思い入れを受け止めて、加点方式で刀剣と向き合ってきたのだとか。

「近代の名刀はアメリカに渡ってしまっているんです。でもできるだけ時代の偏りなく取り上げたいと考えています」と芝村氏。実はすでに「うちの刀を使って下さい」というお願いも来ているそうです。「町おこしの材料としてわが町の刀も!という声があり、なるべく拾ってあげたいという気持ちはあります。現状古今時代の刀剣が実装できていないので、順番になりますね」と語りました。

◆新選組とコンテンツとの関係

次に新撰組史料の専門家である松下尚氏が新選組とコンテンツの関係について分析しました。刀剣乱舞では近藤勇、土方歳三、沖田総司が持っていたとされる刀が実装されています。

「新選組ファンの99%は創作から入ってくる。史実に近いと思われている創作物が実は一番史実から遠い場合もあるで、創作の中ではランク付けはしたくない」と松下氏。「今回は刀がテーマですが、そこについてくるエピソードが本当かは別。有名だから史実と鵜呑みにせず、固まったイメージを持たずに接してほしい」と語ります。

日野市立新選組ふるさと歴史館では『刀剣乱舞』の流行による客層の変化はあったか?の質問に対し、「刀剣がないので恩恵は受けていませんが、平成22年、25年に来場者アンケートを取ったところ、75%が女性でほとんどが30代以下でした。新選組はもともと『燃えよ剣』の頃から女性ファンがメインです」と松下氏。その理由の一つとしてイケメンな写真が残されている土方歳三を挙げ、「新選組はイケメンの集団ではないと理性ではわかっているけど、そうであってほしいという気持ちがあるのではないか」と分析します。コンテンツが影響し、新選組のキャラクターも日々進化しているのだと語りました。

◆和泉守兼定には2パターンの設定がある

休憩をはさみ、来場者からの質疑応答に移行します。キャラクターの服装に着目した質問には「キャラクターデザインには2パターンあります。まず拵えを服装化した蜂須賀虎徹のようなパターン。もうひとつは拵えをまったく使わなかったパターンです。どう見ても後からつけたと思われる拵えや、楽しくないエピソードによってつけられたものだったりすると、刀も喜ばないと思いますので」と回答。

「強烈な逸話が残る刀はありますか?」の質問には、「ありますが、批判するためにゲームを作っているわけではないので…」と語った上で、宮司さんに売られてしまった奉納刀のエピソードが語られました。芝村氏いわく、「美しい刀であればあるほど強烈な逸話が多い。本当に切れる刀は実績しか残らない」のだとか。

土方歳三が所有していた和泉守兼定について「史料にずれがあり、2尺3寸か2尺8寸でスタッフとも揉めました。2尺8寸の方が妥当だと思ったのですが、争いになるから辞めようという話になり、設定を2パターン用意しました」と芝村氏。「ではうちの歴史館にあるレプリカの2尺3寸の和泉守兼定は『刀剣乱舞』の兼さんではない?」と松下氏が質問すると、「そこはキャラに連続性があるので」とフォロー。同じような問題として、各地の博物館から「これはうちの同田貫ですよね?」という問い合わせを受けるのだとか。「同田貫は量産型の実戦刀なのでどれとは断定できないです」と柴村氏。

休憩の合間に集計されたアンケートを熱心に読む柴村氏

◆芝村流コンテンツ制作術

芝村氏いわく、歴史を扱ったフィクションには3つのパターンが存在するとのこと。一つ目は人物にあやかること。二つ目は現代的解釈に合わせること。三つ目はミッシングリンクとなっているところを埋めることだと語ります。「『刀剣乱舞』はさまざまな歴史コンテンツの最後発のコンテンツです。なのでこれらを全て外したアンチパターンで作られています」と芝村氏。有名な人物をあえて出さなかったのもそのためであるとのこと。「土方歳三に語らせるのではなく、刀に語らせたかった」と言います。

「とはいえ男性からみたら(刀剣という題材そのものが)ハードル高そうにみえる」という司会者の疑問に対し、小栗さんは「妄想の余地があるからそうは思わなかった」と回答。芝村氏も「開発陣も妄想できる空白を大事にしました。プレイヤーのみなさんが物語をつくって、コンテンツからコンテンツが生まれればいいなと思います。だからカップリング誘導システムは作りません」と回答。自由に想像してもらったほうが『刀剣乱舞』という共栄圏は繁栄するし、ここから新たなクリエイターが生まれると思っているとのこと。さらには次の新しいコンテンツが生まれ、日本の文化振興になればと熱く語りました。「余白ありすぎるように感じる」という意見には、「今の二次創作のレベルはとても高く、ツイッターなどのSNSで「リアクション芸人」のようなやりとりをしているから鍛えられています。そういうハイコンテクストな土壌があるから成り立っているのです」と芝村氏。

「『刀剣乱舞』が廃れたとしても、10年後に再評価されるかもしれないし、逆にこの時代の徒花なのかもしれない」と語る芝村氏。最後に「歴史的遺物」とコンテンツについて、「史実は時代によって捉え方が変わっています。新解釈が今に至り、歴史コンテンツの最後尾として『刀剣乱舞』があるのです」と締めくくりました。

「リップサービスはしません」と言いながらも終わってみれば『刀剣乱舞』の裏話がたくさん飛び出す例会となりました。芝村流歴史コンテンツ制作術を踏まえた上でプレイをすると、その面白さがさらに深まるのではないでしょうか。

「幕末Rock」,新カップリング曲を含むミニアルバムが8月5日に発売

幕末Rock』新曲プロジェクト

ペア人気投票で選ばれた新カップリング曲を含む

新ミニアルバム、今夏リリース決定!!

『幕末Rock』公式サイトにて実施された新曲プロジェクト ペア人気投票で組み合わされた以下4組のカップリング曲の新規レコーディングが決定いたしました!

選ばれたペアは、

・高杉晋作(CV:鈴木達央)×桂小五郎(CV:森久保祥太郎)

・土方歳三(CV:森川智之)×沖田総司(CV:小野賢章)

・坂本龍馬(CV:谷山紀章)×徳川慶喜(CV:斎賀みつき)

・井伊直弼(CV:安元洋貴)×マシュー・カルブレイス・ペリー・ジュニア(CV:諏訪部順一)

安定の高杉&桂の幼馴染みペア、鉄板の土方&沖田の新選組ペアに加えて、龍馬&慶喜、井伊&ペリー・ジュニアの異色ペアにも大注目!果たしてどんなサウンドが生み出されるのか!?

もちろん贔屓(ファン)待望の超魂團(ウルトラソウルズ)新曲も収録!

さらに、CD化の要望も高かった近藤勇(CV:藤原啓治)が歌う「光の原石」もフルバージョンにて新規収録!全6曲収録予定で今夏リリース、どうぞご期待下さい!

タイトル:『幕末Rock』新ミニアルバム(仮)

発売日:2015年8月5日(水)

価格:2,200円+税(GNCA-7220)

【発売元】マーベラス

【販売元】NBCユニバーサル・エンターテイメント

1.L or R

高杉晋作(CV:鈴木達央)×桂小五郎(CV:森久保祥太郎)

2.暁のFreebird

土方歳三(CV:森川智之)×沖田総司(CV:小野賢章)

3.絶頂SPIRAL

坂本龍馬(CV:谷山紀章)×徳川慶喜(CV:斎賀みつき)

4.MASTER COMMUNICATION

井伊直弼(CV:安元洋貴)×マシュー・カルブレイス・ペリー・ジュニア(CV:諏訪部順一)

5.×××ing

超魂團(ウルトラソウルズ):坂本龍馬(CV:谷山紀章)、高杉晋作(CV: 鈴木達央)、桂小五郎(CV:森久保祥太郎)、土方歳三 (CV:森川智之)、沖田総司(CV:小野賢章)

6.光の原石

近藤勇(CV:藤原啓治)

「光の原石」がフルバージョンになるなんて……うるうる。

北海道

我こそ土方歳三! 函館で全国コンテスト

【函館】箱館戦争で旧幕府軍に加わり戦死した新選組副長の土方歳三らしさを競う「土方歳三コンテスト全国大会」が16日、函館市の五稜郭タワーで開かれた。愛知県や千葉県などからの参加を含め、男女19人が出場し、東京都清瀬市の会社員青木賢治さん(35)が初出場で優勝した。土方さんの最期の場面を延々と演じ続けるコンテストの企画に心を痛めている土方ファンもいると知り、複雑な気持ちになっていますが……土方さんのことを少しでも多くのことに知って欲しいと思っています。

28回目のコンテストは、この日始まった箱館五稜郭祭(実行委主催)の名物イベント。出場者がそれぞれ独自のシナリオを考え約500人の観客の前で銃弾に倒れる土方の最期を演じた。勇ましい殺陣のほか、コント仕立てで笑いをとったり、函館市民になじみの歌「はこだて賛歌」の歌詞をとり入れたりと、アイデアあふれる演出で会場を沸かせた。

青森

斗南藩145年 記念誌を発行

戊辰戦争で敗れた会津藩が斗南(となみ)藩として再興し、松平容大(かたはる)藩主が1871(明治4)年2月18日に田名部(現むつ市)に入ってから145年となったことを機に、藩士の末裔(まつえい)などでつくる「斗南會津会」(木村重忠会長)が記念誌を発行した。新たな資料を盛り込み、会津藩から斗南藩へと移行した歴史や同会の歩みをまとめた。会員たちは「先人の知恵や生き方を後世に伝えていきたい」と話している。

「先人斗南に生きる」と題した記念誌の作成は、立藩145年事業として実施。会員5人が編集部(目時紀朗部長)をつくり、2012年度から取り組んできた。時間がたつほどに資料や証言などが集めにくくなる恐れがあるため、150年を待たずに作成することにしたという。

内容は、戊辰戦争で滅藩となった会津藩が斗南藩として再興し、廃藩置県で消滅するまでの歴史と、下北に残留した藩士らの相互扶助団体・相携会の設立から現在の斗南會津会に至る活動の記録などを詳しく記した。また、県政界や教育界などで功績を挙げた会津藩・斗南藩の子孫たちのことも取り上げた。

新資料としては、1870年に斗南ケ丘(現むつ市)に移住した藩士の名簿が1925(大正14)年の下北新報に記載されていたことで、それを調べ直した。招魂碑建立に関する旨意書、戊辰戦死者十三回忌の際に参加者が詠んだ歌詞と書の記録なども盛り込んだ。

編集部員の1人である三浦順一郎さん(65)=むつ市=は「先人たちの復興に懸けた思いや、人材育成を重視した教育方針、地元への貢献を多くの人に知ってもらいたい」という。

木村会長(76)=大間町=は「戊辰戦争は日本人同士が争い、藩士たちは大変厳しい生活をした。世界各国で紛争が起きている今、このような史実を風化させず伝えていくことは私たちの使命だと思っている」と話した。

記念誌はA4判164ページで、600部を作成。問い合わせは、同会事務局長の坂部啓二さん(電話090-7075-8731)へ。

【斗南藩】

1868(明治元)年から始まった戊辰戦争で敗れた会津藩が翌年、家名再興を許され、28万石から3万石に格下げされて陸奥国北郡(現むつ下北と、上北の一部)、三戸郡、二戸郡などを与えられ斗南藩となった。1870年から藩士や家族が田名部(現むつ市)に移住し、1871年2月に藩庁を置き、過酷な自然環境の中で、新たなまちづくりに取り組んだ。同年7月の廃藩置県により約1年9カ月で藩は消滅したが、残った藩士たちは政治、経済、教育などの分野で活躍した。

山形

幕末庶民の伝言板「なかたち石」にわかに脚光

山形市小姓町の新山寺大日堂前に立つ「なかたち石」が、にわかに脚光を浴びている。幕末期、庶民の伝言板として使われた石塔で、東北には4基しか現存しない。道路拡張に伴い境内から歩道に姿を現し、市教委が有形民俗文化財に指定したことで、歴史好きの市民や観光客らの関心が高まった。専門家は「石塔の価値を再認識する機会になってほしい」と期待する。

◇

石塔は34センチ四方で高さ157センチ。道路に面した西側正面に「なかたち石」、北側に「たつぬる方」、南側に「をしへる方」と刻まれている。東側背面の碑文によると、1861(文久元)年に近くの篤志家の商人、妹尾嘉兵衛が建てた。

迷子が出ると、年齢や特徴などを書いた紙を「たつぬる方」に貼り、子どもを見かけた人が情報を「をしへる方」に貼って教えた。「乳母を求む」「女中を求む」などの人探し、紛失物の情報提供にも使われた。

「嫁を探している」「年ごろの娘が○○にいる」といったやりとりで、縁結びにも貢献。不要な鍋釜の交換などを含め、情報を「仲立ち」する石として、終戦直後まで利用されていた。

現在の大日堂周辺は閑静な住宅街。山形市の庶民史研究家安孫子博幸さん(63)によると、江戸時代末期は羽州街道の脇道として、笹谷街道を抜けてきた仙台の商人らでにぎわった。人通りが多く迷子が頻発し、建立されたとみられる。

石塔はもともと新山寺の境内にあった。道路拡幅で立地場所は歩道になり、通行の妨げにならないよう数メートル移設されたが、以前より目立っている。

2月には市教委が文化財に指定し、知名度が上がった。安孫子さんが講師を務め、なかたち石を探訪した3月28日の公開講座は人気が急上昇し、多くの市民が参加した。石塔に足を運ぶ観光客も急激に増えている。

なかたち石と同様、伝言板の役割を果たした「知らせ石」は全国に28基が現存するが、東北では仙台市若林区荒町の「奇縁二天石」など仙台、山形、上山3市でしか確認されていない。

安孫子さんは「庶民の暮らしぶりを伝える貴重な文化財だが、東北は仙台と山形周辺にしか現存しないなど、謎も多い。市民の関心が高まり、価値が見直されればいい」と語った。

東京

東京)名刀展示に女子の行列 人気ネットゲームきっかけ

日本刀を展示する資料館や博物館に若い女性の列ができている。きっかけは女性に人気があるインターネットゲーム。渋い趣味の世界に女子パワーが鋭く斬り込んできた。以下有料です。いやー、混んでました。

幕末に活躍した新選組の副長、土方歳三。その故郷・日野市の土方歳三資料館では土方の命日(5月11日)に合わせて毎年ゴールデンウィークの前後、天然理心流剣術の使い手だった土方の愛刀「和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)」を公開している。

17日まであった今年の公開は熱気にあふれた。開館直後から行列ができ、最大1時間の入場待ちも。入館者は例年の5割増しだったという。

神奈川

今春から日産自動車横浜工場長に就任した村田 和彦さん港南区在住 53歳

世界見て地域に還元

○…日産が誇るエンジンを手がける基幹工場としての役割を果たすべく、生産部門で働く約1500人の舵取りを任された。1985年に入社して以来、海外赴任を除けば横浜工場一筋。「日産発祥の地で工場長という役職に就けて嬉しいと同時に責任も感じている」と背筋を正す。「パワーあふれる工場を目指して、一人ひとりの力を生かしてモチベーションをさらに高めていきたい」

○…静岡市出身。母方の実家は印刷業を営んでいた。「活字を組み合わせて名刺を作って遊んだり、問屋さんにもついて行った」と紙やインク、輪転機の油の匂いが記憶に残る。幼少期から自動車が大好きで、ミニカーを集めていた。「510ブルーバードのミニカーがお気に入りで、”日産の車ってかっこいいなあ”と思っていた」。大学では機械工学を学び、4年次は研究室に寝泊まりする日もあった。そんな中で選んだ道はただ一つ。日産の車づくりに携わることだった。

○…念願の工場勤務を実現。検査部に配属されたのち、95年にイギリス、06年にタイの工場で計8年間海外赴任を経験した。製品検査や生産設備に携わり、言葉も文化も異なる仲間へ根気強く日産の技術を教え込んだ。「日本とは異なる文化に触れることができたのも楽しかった」と振り返る。タイに赴任していたとき、プロジェクトをやり遂げた後に現地スタッフが残した”成長できた”という言葉は忘れられない。「自分の思いが伝わって良かったとしみじみ感じた」

○…妻、長男、長女と4人暮らし。幕末好きの妻と行った京都では、新撰組ゆかりの地を巡った。イギリス赴任時にも史跡を訪ねたといい、「神奈川宿の松並木や台場跡も行ってみたい」と興味津々だ。80年以上の歴史を持つ横浜工場。「現場の声を聞きながら、工場に関わる全ての方々とともに成長し幸せになりたい」と、神奈川区から世界一のモノづくりを目指す。

京都

幕末維新ミュージアム・霊山歴史館にて、2015年通年特別展「松陰をめぐる人びと」第3期「池田屋事件と禁門の変」を5月19日より開催

2015年通年特別展として「松陰をめぐる人びと」(第1期~第4期)を現在開催している幕末維新ミュージアム・霊山歴史館(京都市東山区)では、第3期展示として「池田屋事件と禁門の変」を5月19日(火)より開始致します。

詳細: http://www.ryozen-museum.or.jp/docs/TEN-2015-3ki-ikedaya.html

■2015年通年特別展「松陰をめぐる人びと」

NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公・文の兄である吉田松陰の詩書や肖像画、久坂玄瑞、高杉晋作、維新後に文の夫となる楫取素彦などの資料を展示しています。また、長州藩と対立した新選組や、薩長同盟の立て役者・坂本龍馬の書状や暗殺時に使われた刀など、多角的に幕末の貴重な資料を豊富に展示しています。

■第3期「池田屋事件と禁門の変」(5月19日より開催)

元治元年(1864年)、京都で相次いで起こった池田屋事件と禁門の変。これにより松陰の門下生 久坂玄瑞、吉田稔麿、入江九一らが奮闘の末、命を落としました。一方、新選組は両事件で名を馳せ、激動の幕末維新の表舞台に登場しました。

第3期では通年展示の松陰や長州藩の資料に加え、新発見を含む新選組の資料を多数展示し、その想いと行動に迫ります。

◆2015年通年特別展「松陰をめぐる人びと」

第3期「池田屋事件と禁門の変」

会期 5月19日(火)~9月6日(日)

開館時間 午前10時~午後5時30分

*7月25日~8月31日は、午後6時30分まで

(受付はいずれも閉館30分前まで)

休館日 月曜日休館(祝日の場合は開館、翌火曜日休館)

*7月22日~9月6日は、全日開館

入館料 大人700円/高校生400円/小中学生300円

*団体(20人以上)は各100円引き

【幕末ミュージアム・霊山歴史館について】

霊山歴史館は、幕末・維新の総合歴史博物館として1970年(昭和45年)に開館。収蔵資料は5,000点を超え、常設展、特別展では約100点を展示しています。実物資料に加え、3D映像・パソコン・歴史精密模型なども充実しています。子供から大人まで楽しみながら幕末・維新を学び、感じることができるミュージアムです。

【お客様からのお問合せ先】

所在地: 〒605-0861京都市東山区清閑寺霊山町1

TEL : 075-531-3773

FAX : 075-531-3774

E-mail: office@ryozen-museum.or.jp

霊山歴史館ホームページ: http://www.ryozen-museum.or.jp

ブックレビュー

「土方歳三」(上・下) 富樫倫太郎著

幕末きってのイケメンで、めっぽう剣術の腕が立ち、新選組の「鬼の副長」と恐れられた土方歳三の生涯を描く歴史小説。

歳三は武蔵国多摩郡石田村(現在の日野市)の豪農の六男。顔に似合わず負けん気が強く、触れるとトゲが刺さりそうだというので、「バラガキ」のあだ名がつくほどの乱暴者だった。11歳で上野の大店、松坂屋呉服店に奉公に上がったが、理不尽な手代や番頭に歯向かって店を飛び出す。

すきっ腹を抱えて上野から石田村に帰る途中、喧嘩の助っ人に割って入って出会ったのが勝五郎という少年で、後の近藤勇である。

身の置きどころがない歳三は、土方家伝来の石田散薬の行商という名目で、全国武者修行に出る。「何としても強くなって武士になる」。固い決意を胸に諸国の道場を巡り、磨きをかけた喧嘩殺法は、動乱の時代を背景に、歳三の運命を変えていく。

鬼の副長誕生の顛末を描く上巻は、池田屋事件でクライマックスを迎え、下巻の鳥羽・伏見、五稜郭の死闘へと続く。

歳三は厳格で執念深く、情け容赦がない。半面、沖田総司に慕われ、吉原の人気花魁に惚れられる。へそ曲がりな硬骨漢だが、時には愛する者のために涙する魅力的な男に描かれている。(角川書店 各1500円+税)

エンターテインメント

旬なイケメンが集結!今秋舞台のビジュアルを公開

今秋9月より上演が発表された安西慎太郎、横浜流星らによる舞台「もののふ白き虎」のビジュアルが5月23日(土)に解禁された。

ビジュアルの撮影にはプロジェクターが使用され、白虎のイメージで和服衣裳をまとったキャストに投影。キャスト10名で白虎を体現した。

今作品は史実を基に、白虎隊(びゃっこたい)の中でも飯盛山で壮絶な最期を遂げた「白虎士中二番隊」を主軸に幕末の揺れ動く時代を疾走した少年達の激動の一生を描く、描き下ろし作品。

白虎隊には、和田琢磨、小澤亮太、白又敦、河原田巧也、松村龍之介、松本享恭と、今最も旬な若手俳優陣が一堂に会し、幕末の揺れ動く時代の中、各々の心情を抱き友情を深めていく少年たちを瑞々しく演じる。

さらに、白虎隊の少年たちの運命を変える新撰組に、斎藤一役に青木玄徳、新選組副長土方歳三役に荒木宏文。他にも娘役に八坂沙織、会津藩の西郷頼母役として赤井英和らが物語を固める。

2015年9月17日(木)より東京・天王洲 銀河劇場を皮切りに名古屋(アートピアホール)、大阪(梅田芸術劇場)にて上演される。

安西慎太郎、横浜流星ら旬の若手が白虎隊の隊士に 舞台「武士白虎」9月上演

白虎隊の史実を基に、幕末から明治維新の中で生きた少年たちの人生を描く舞台「武士白虎 もののふ白き虎 -幕末、『誠』に憧れ、白虎と呼ばれた若者達-」が、9月17日から東京・天王洲銀河劇場で上演されることが決まった。ミュージカル「テニスの王子様」で人気の安西慎太郎や、「烈車戦隊トッキュウジャー」の横浜流星ら旬な若手俳優が集う。

幕末の会津藩で16~17歳の少年たちにより結成された白虎隊。なかでも、飯盛山で壮絶な最期を遂げたことで知られる白虎隊士中二番隊の少年たちに焦点を当て、その激動の一生を演出家・西田大輔の書き下ろし脚本で描く人間ドラマ。慶応元年(1864年)、藩校・日新館に入学し、武士の心得を学んでいた少年たちは、「壬生狼(みぶろ)」と呼ばれた新撰組と出会い、強烈な印象を受ける。まだ戦いを知らない若者たちは、会津を守ることを固く心に誓う。

2014年11月まで人気ミュージカル「テニスの王子様」2ndシーズンに出演し、5月2~7日に主演舞台「戦国無双 関ヶ原の章」も上演されたばかりの安西と、「烈車戦隊トッキュウジャー」で知られる横浜が、白虎隊の隊士としてダブル主演。12月に上演される舞台「スーパーダンガンロンパ2 THE STAGE さよなら絶望学園」への主演も決まっている横浜は、今回が舞台初主演となる。

そのほか、和田琢磨、小澤亮太、白又敦、河原田巧也、松本龍之介、松本享恭と若手俳優たちが白虎隊の隊士役で共演。安西と同じくミュージカル「テニスの王子様」2ndシーズンで活躍した青木玄徳が新撰組の斎藤一役、若手俳優集団「D-BOYS」の荒木宏文が土方歳三役で出演し、元「SUPER☆GiRLS」の八坂沙織、赤井英和、村田洋二郎、松坂わかこらが脇を固める。

9月17~27日、天王洲銀河劇場で全16公演。チケットは全席指定8900円、非売品キャストポストカード1種付きが9400円(ともに税込み)。5月8日正午から先行発売、7月12日午前10時から一般発売。

東京公演のほか、10月3~4日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ(全4公演)、10月21日に名古屋・アートピアホール(全2公演)でも上演される。

「歴史的遺物とコンテンツ」例会のテーマに「刀剣乱舞」が。芝村裕吏氏が出演

コンテンツ文化史学会

2015年「歴史的遺物とコンテンツ」例会のお知らせ

コンテンツ文化史学会では来る5月30日(土)に2015年第1回例会「歴史的遺物とコンテンツ」を開催いたします。参加される場合は、参加申込サイトより登録をお願いいたします。

http://www.contentshistory.org/2015/05/17/1506/

○趣旨説明

コンテンツ文化史学会ではこれまで、2012年度大会「コンテンツと記憶」、2013年度第一回例会「コンテンツと歴史」、2014年度大会「コンテンツと歴史認識」と、歴史とコンテンツのかかわりについて研究を進めてきた。

そこで何度も問題となっているのは、歴史的イメージが、一方で史実に基づくリアルなディテールを要求しつつ、反面「面白くない」史実を棄却することで成立しているという、相反する態度であった。これまでの議論の中でも、史実の中に「人々が求めるもの」と「求められないもの」があるのはなぜか、その区別はいったいどこから来るのか、といった問題が何度か浮上してきているが、十分に答えが得られているとは言い難い。この問題を探るため、今回、コンテンツ文化史学会では、「歴史的遺物」とコンテンツの関係について議論を深めたい。

歴史的遺物自体は単なるモノに過ぎないが、そこに様々な歴史的イメージが付与されることによって、一つのコンテンツとして成立している。これ以上なくリアルな「モノ」から、歴史的イメージが形成されて行く過程を知ることは、上記のような問題に一定の道筋を与えると考えられる。

今回、歴史的遺物の一つとして「刀剣」をモチーフとしたソーシャルゲーム「刀剣乱舞」と、そこに登場する遺物としての和泉守兼定を取り上げ、両者の関係を様々な角度から議論することで、人々の歴史的イメージの形成過程の一端を明らかにしたい。

創作者の代表として、刀剣乱舞のシナリオ・設定を手掛けた芝村裕吏氏、学術研究の代表として新撰組史料の専門家である松下尚氏、消費者、ユーザー代表として歴ドルの遠野ゆき氏にパネリストとして登壇してもらい、上記の問題について議論してもらう。

また、エクスカージョンとして、新撰組に関する歴史遺物を実見するため、土方歳三資料館、日野市立新選組のふるさと歴史館訪問を合わせて行う予定である。

○日時

2015年5月30日(土)

○場所

日野市東部会館

○タイムテーブル

9:00-10:30 エクスカーション1(土方家と和泉守兼定

※和泉守兼定は拵えのみの見学となり、刀身は見られません。

13:00-15:30 例会

16:00-17:00 エクスカーション2(日野新撰組史料館)

今回は午前と午後の2つに別れますので、それぞれの集合場所・時間を明記いたします。

エクスカーション1

集合時間:8:50

場所:多摩都市モノレール「万願寺」駅改札集合

例会

日野市東部会館:13:00開場 13:30開演 15:30終了予定。

エクスカーション2

終了後そのまま「新選組のふるさと歴史館」へ移動予定。

○講演者

芝村裕吏(作家/ゲームデザイナー)

松下尚(日野市立新選組のふるさと歴史館学芸員)

遠野ゆき(歴ドル)

司会:吉田正高(コンテンツ文化史学会会長)

○参加費

会員:無料

非会員:500円

(会員・非会員ともにエクスカーションの入館料は別個実費徴収)

○参加申し込みサイト

http://www.contentshistory.org/event_entry/

○共催

日野市立 新選組のふるさと歴史館

もしも「織田信長のLINEトーク一覧」があったら? 歴史上のパロディ本がヒット中

「新撰組の求人広告があったら?」「ジャンプの巻末コメント欄が徳川将軍だらけだったら?」など、歴史上の出来事をパロディにした本「【至急】塩を止められて困っています【信玄】」(飛鳥新社)が人気だ。発売して間もなく増刷が決定。著者で「ユーモア妄想メディア ワラパッパ」の編集長を務めるスエヒロさんに話を伺った。まずは中身をちょっとだけ公開。

●もしも「敵に塩を送る」で、留守だった場合の不在連絡票があったら?

ご不在連絡票は「ヤマト運輸」が元ネタ

武田信玄といえば、信玄が塩止めにあった際に、ライバルの謙信が塩を送った話は「敵に塩を送る」という古事成語になっている。とはいえ、万が一、留守にしていて、塩が受け取れなかったら残念。そこで、「不在連絡票」みたいなものがあったら便利。近くの出城で受け取れる「出城受け取りサービス」があるのも嬉しい。

●もしも「刀狩り」の時に家庭が出す刀の束に貼り付けるシールがあったら?

刀狩令の処理券は自治体のごみ券が元ネタ

刀狩りの際、農民がそれぞれの家庭で、刀などをまとめて出したとすれば、集めるほうも大変! 軒先に置いてある鋤や鍬も間違えて持って行ってしまうこともあったのではないだろうか。そんなトラブルを回避するために、こんな「刀の束に貼り付けるシール」的なものがあったら、万事解決しそうだ。

●もしも「生類憐れみの令」を違反した時に、なにかしらの違反切符や違反標章があったら?

「生類憐みの令違反」の元ネタは駐車違反の黄色い紙

生類憐れみの令は、5代将軍綱吉によって出された法令で、動物などの殺生を禁止したもの。「天下の悪法」ともいわれる法令だが、捨て子保護としての一面もあったりして一概に悪法といえないという意見もある。ちなみに、違反を犯してこの標章を手にしたら最寄りの奉行所に出頭するべし?!

●もしも、親藩・譜代・外様がすぐわかる「大名パス」があったら?

ライブ会場でよく見るシール

江戸時代の大名は、親藩・譜代・外様に分かれていた。…

page: 2

しかし、これが結構ややこしく、「あの人って、親藩だっけ?」「この人は確か、外様だったような……」というような探り合いもあったのでは? そこで、こんなパスがあったら一目瞭然だ。

●身近な発想をヒントに

スエヒロさんの発想はどこからくるのか。

「基本的には『もしもシリーズ』です(笑)。設定を考えるのが大変ですが、アイデアが浮かんだらそれを形にするのは楽しいです。ただ、僕は歴史には興味はあるけどそんなに詳しいわけではないので、毎回自分でめちゃくちゃ調べてます(笑)」

内容を考える時は、身近にあるものを参考にすることが多いとのこと。例えば、昔の時代にSNSがあったら……という具合だ。

織田信長のLineのトーク画面は、明智光秀からの連絡回数がすごいことに。キャリアは「SenGoku」

▲スエヒロさんの傑作の1つ。「織田信長のLINEトーク一覧」

ほかにも「鎖国のお知らせハガキがあったら?」「江戸時代の出島のAmazon風カスタマーレビューがあったら?」など、「【至急】塩を止めらてて困ってます【信玄】には46本を掲載。難しい話は一切出てこないので、いわば日本史の超入門編といったところだ。「歴史ってイジると面白い」というスエヒロさんのネタが揃った楽しい1冊である。

(取材・文/やきそばかおる)

●「【至急】塩を止められて困っています【信玄】」(スエヒロ著 飛鳥新社刊)発売中

●テキスト系妄想メディア「ワラパッパ」

“ミュージカル『薄桜鬼』黎明録”キャストが東京ジョイポリスに集結! 「魂を受け継ぐ」と意気込みを語る

●新たな“ミュージカル『薄桜鬼』”が始動

2015年5月23日より、東京・アイア 2.5 シアター トーキョーにて幕を開ける“ミュージカル『薄桜鬼』黎明録”。上演に先駆けて、本日5月12日、スペシャルイベントが東京ジョイポリスで開催され、キャストが意気込みを語った。

s_DSC_0057

“ミュージカル『薄桜鬼』黎明録”は、オトメイトの人気女性向けゲーム『薄桜鬼』シリーズを原作にしたミュージカルの最新作。第6弾となる本作は“黎明録”と題され、新選組誕生に至る“始まりの物語”が描かれる。

[関連記事]

・ミュージカル『薄桜鬼』最新作は新選組誕生前を描く“黎明録”! 5月~6月に上演決定

・“ミュージカル『薄桜鬼』黎明録”キャスト13名のキャラクタービジュアルが解禁!

イベントには、白又敦さん(井吹龍之介役)、佐々木喜英さん(土方歳三役)、荒牧慶彦さん(沖田総司役)を始めとするキャスト13人が総出演。集まった多くのファンに向けて、トークショーのほか、プレゼント抽選会やハイタッチ会を行った。

トークショーではまず、座長の白又敦さんが「歌とダンスと芝居と殺陣で、ミュージカルとして表現するド派手な作品」とミュージカル『薄桜鬼』を解説。従来までの作品には主人公として千鶴という女性キャラクターが登場しているが、“黎明録”は前日譚ということで、白又さん演じるオリジナルキャラクターの井吹龍之介が「この作品のヒロイン」(白又さん談)的存在にあたるんだとか。そんな井吹は武士を嫌っている役どころで、ひょんなことからその後“新撰組”として恐れられる男たちと出会う。彼が反発しながらもどう新撰組の面々と関わっていくかが、本作のキモとなりそうだ。

また、キャラクター紹介のひと幕では、居合いの達人・斎藤一を演じる橋本祥平さんが「斎藤一を演じるのは2回目ですが、殺気だけではなく、若さを取り入れた役を演じたい」と意気込めば、山南敬助役の輝馬さんは「かっこいい僕に注目してください!」と冗談まじりに宣言するなど、それぞれが個性的に解説。これまで舞台上で表現されてきたキャラクターは、“エピソード0”であるところの本作でどう描かれているのか。従来の作品を観劇している方は、キャラクターの変化や、逆に「ここは変わらないな」といった部分を探してみてはいかがだろうか。

イベント中も茶々を入れたり笑い合ったりと、仲睦まじい雰囲気が感じられるキャスト陣。4月後半から始まった稽古の雰囲気もいいようで、白又さんが「部活って感じがしますね」と言えば、沖田総司役の荒牧慶彦さんも「男子校の部活みたいなにおいがします(笑)」と応戦。座長の白又さんがみずからムードメーカーとなって、場を盛り上げているそうだ。ここでは共演者をイジってキャラクターを引き出しているという高崎翔太さん(山崎烝役)が「ヒデくん(佐々木喜英さん)をイジると色気があって楽しいです!」と爆弾(?)発言。思わぬパスを受けた佐々木さんは「行くぞてめぇら!」と鬼の副長・土方歳三らしいセリフで切り替えし、予期せぬ土方の初お披露目(?)に、会場に詰めかけたファンからは歓声が上がっていた。

キャスト陣は現在絶賛稽古中。殺陣や歌の稽古に汗だくで挑んでいるとのことだが、その表情は充実していてどこか楽しそう。本公演に向けた意気込みからも、それぞれの気合や想いが伝わってくるようだった。最後に、13人分のコメントをご紹介しよう。

篠崎功希さん(新見錦役) 『薄桜鬼』は思い入れのある作品なので、今回舞台に立てることを幸せに思っています。最強の敵になれるようがんばりますので、楽しみにしていてください。

江戸川萬時さん(雪村綱道役) まったくの新しいカンパニー、新しい作品として、全員で一致団結してがんばります。ぜひ楽しんでください。お待ちしています。

窪寺昭さん(芹沢鴨役) この役を通して『薄桜鬼』というものを知り、非常にこの世界が好きになりました。応援してくださっているお客様も本当にこの世界を大切にしていると思うので、僕たち演者も大切に、伝えられることを伝えたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。

井俣太良さん(近藤勇役) 僕個人としても『黎明録』がいちばん好きな作品です。この作品をこういう若いキャストといっしょに紡いでいけるのはうれしいこと。いままででいちばんの作品にできたらと思っていますので、期待して見守っていてください。

高崎翔太さん(山崎烝役) このメンバーじゃないと作れない作品づくりをしています。本番を楽しみにしていてください。今日はどうもありがとうございました。

輝馬さん(山南敬助役) 絶対いい作品にしたいと思いますので、ぜひ何度も観にきてください。よろしくお願いします!

猪野広樹さん(永倉新八役) みなさんの愛で最高の作品にしていきたいと思います!

東啓介さん(原田左之助役) 歌とダンスと殺陣と、盛りだくさんで最高のエンターテインメントだと稽古をしながら感じました。僕たちの全力の汗や声を感じていただけたらと思いますので、劇場でお待ちしています。

小澤廉さん(藤堂平助役) すばらしいキャストさんとすばらしいスタッフさんに囲まれて、稽古を残り日数精一杯がんばっていきます。ステージ上でお待ちしております!

橋本祥平さん(斎藤一役) 熱く泥臭い、とてもおもしろい作品です。新キャスト全員で『薄桜鬼』を皆さんにぶつけますので、ぜひ劇場にてご覧いただけたら幸いです。

荒牧慶彦さん(沖田総司役) いままでやってきたミュージカル『薄桜鬼』のスタッフさん、キャスト、そしてファンの方々の思いを引き取って、それを真似するのではなく、僕たちなりの新選組の夜明けを駆け抜けていきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。

佐々木喜英さん(土方歳三役) ミュージカル『薄桜鬼』はいままでたくさんの方に支えられていた作品だと思いますが、その方たちの魂を僕たちが受け継いで、それ以上のものを作っていけるといいなと思います。

白又敦さん(井吹龍之介役) ミュージカル『薄桜鬼』はライブを含めて7作品目になります。先輩たちがすばらしい作品を作ってきてくれたということはもちろんわかっています。それを超えるというわけではなく、僕たちが新しい“黎明録”を作って、また歴史を紡いでいけたらなと感じています。絶対すばらしい作品にしたいと思っています。ぜひ劇場に足を運んでください!

“ミュージカル『薄桜鬼』黎明録”は5月23日~31日に東京・アイア 2.5 シアター トーキョー、6月10日~14日に京都・京都劇場にて上演予定。

s_DSC_0052 s_DSC_0063

▲賑やかでフレッシュなキャスト陣。彼らが魅せる新たな新選組の物語に期待!

東京

憧れの隊士役 45人が名乗り 日野「新選組まつり」きょうパレード

幕末に京都の治安維持に当たった「新選組」の副長、土方歳三(ひじかたとしぞう)ら主要な隊士の出身地である日野市で九日、恒例の「ひの新選組まつり」が始まった。十日のメーン行事「隊士パレード」の配役を決めるコンテストが高幡不動尊であり、土方役にはさいたま市の斉藤潤樹さん(27)、局長の近藤勇役には板橋区の佐々井隆文さん(38)がそれぞれ選ばれた。ブックレビュー

局長や副長、各隊を率いる隊長ら十人の隊士役を射止めようと、コンテストには四十五人が名乗りを上げた。応募者は居合の演武や隊士になりきった演技、フルート演奏など多様なパフォーマンスを披露してアピールした。

土方役に決まった斉藤さんは、表彰式で「パレードではいっぱい盛り上げるので、皆さん一緒に楽しみましょう」と呼び掛けた。一番隊組長の沖田総司役には、西東京市の色摩(しかま)亜美さん(27)が選ばれた。

この日はほかに、高幡参道通りで「高幡不動きものクイーンコンテスト」が開かれ、「土方歳三の恋人賞」のクイーンは日野市の手塚紗紀さん(23)に決定。手塚さんは隊士パレードに土方の恋人「お琴」役で加わるほか、高幡不動尊の行事などにクイーンとして一年間参加する。

新選組まつりは五月十一日の土方の命日に合わせて、毎年この時期に開催されている。十日は午前十時~午後四時、JR日野駅近くの日野駅前東交差点~川崎街道入り口の甲州街道五百メートル区間で車両通行止めになり、当時の衣装に身を包んだ隊士たちが練り歩く。 (林朋実)

土方歳三(上・下) [著]富樫倫太郎

[文]末國善己(文芸評論家) [掲載]2015年04月12日

■閉塞感打ち破るメッセージ

土方歳三を狂言回しにした〈土方歳三蝦夷血風録〉3部作を発表している著者が、土方を主人公にした大作を刊行した。エンターテインメント

ただ、本書は史料をなぞっただけの歴史小説ではない。時に大胆なフィクションを交え、魅力的な土方を描いているのだ。

太平の世が終わり、武士が再び武器を手に取ることを迫られた幕末に、土方、近藤勇を始めとする若者たちが、京で新選組を結成し、得意の剣を使って出世を目指す前半は、爽やかな青春小説としても楽しめるだろう。

だが新選組の名が高まると、近藤は同志を部下のように扱い、自分の大物ぶりを誇示しようと政治的なパフォーマンスに走るようになる。これに対し土方は、金にも地位にもこだわらず、ひたすら職務に邁進(まいしん)する。

時流に乗れば栄達ができた時代に、それに背を向け清廉な生きざまを貫いた土方の姿は、拝金主義に走った現代社会への批判になっているのである。

物語の後半、新選組は、薩長軍の新兵器の前に敗戦を重ね自信を失う。ところが土方は、最新の軍事教則本を熟読し、最後まで薩長軍に勝つ方法を模索する。負けても次があると考える土方の楽観性は、閉塞(へいそく)感を打ち破るには、再チャレンジが可能な社会を作る必要があるというメッセージに思えてならない。

◇

角川書店・各1620円

安西慎太郎、横浜流星ら注目の若手俳優が集結!舞台『武士白虎~もののふ白き虎~』上演決定!

幕末の揺れ動く時代を疾走した少年たちの激動の一生を描く舞台『武士白虎~もののふ白き虎~』が2015年9月17日(木)~9月27日(日)に東京・天王洲銀河劇場で上演されることがわかった。本作には、『テニスの王子様』2ndシーズンで人気を博した安西慎太郎やテレビ朝日系列『烈車戦隊トッキュウジャー』で人気急上昇の横浜流星ら、注目の若手俳優たちが白虎隊として出演する。

本作は、会津藩の武家の男子によって構成された少年兵部隊、白虎隊(びゃっこたい)の史実を基に、少年たちの儚い友情と人間ドラマを描いた書き下ろし作品。慶応元年(1864年)、若き少年達は藩校日新館に入学し、盟友たちと共に武士の心得を学んでいた。そんな中、彼らは“壬生狼(みぶろ)”と呼ばれた新撰組と出逢う。戦う事を知らぬ若者たちにとって、たたずむその男たちの背中は幼き目に強烈な印象を残していた。狼に憧れた若き虎たちは、命を懸けて会津を守ろうと固く心に誓うのだった。

白虎隊には、安西、横浜のほか、ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズンの手塚国光役で知られる和田琢磨、『海賊戦隊ゴーカイジャー』に出演していた小澤亮太、白又敦、河原田巧也ら若手注目株が並ぶ。さらに和田と同じく『テニスの王子様』2ndシーズンで脚光を浴びた青木玄徳、俳優だけでなくアーティストとしても注目されている荒木宏文が新撰組として出演する。また、淡く切ない恋をする娘役として元SUPER☆GIRLSの八坂沙織、会津藩の西郷頼母役として赤井英和が脇を固める。

白虎隊の飯沼貞吉を演じる安西は、「カンパニー一丸となり、胸に熱いもののふ魂を刻み込み、お客様の心に響く素敵な青春群像劇をお届けします。楽しみにしてて下さい!」と作品への思いを語っている。また、伊東悌次郎を演じる横浜は「殺陣は初挑戦ですが得意のアクションを活かして、悌次郎に負けないくらいカッコ良い殺陣を皆様に見せれたらと思います」と意気込んでいる。

舞台『武士白虎~もののふ白き虎~-幕末、「誠」に憧れ、白虎と呼ばれた若者達-』は2015年9月17日(木)~27日(日)に天王洲銀河劇場にて、10月1日(木)に名古屋・アートピアホールにて、10月3、4日(土・日)に大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティにて上演。

新選組行進に熱視線 日野隊士などにふんし1000人

第十八回「ひの新選組まつり」最大のイベントである新選組隊士パレードが十日、日野市のJR日野駅東側の甲州街道周辺で行われ、約千人が隊士などにふんして行進した。会場では、新選組隊士の子孫らと記念撮影する若い女性の姿もみられ、新選組人気の高さをうかがわせた。 (榎本哲也)

パレードでは、九日の隊士コンテストで地元出身の副長・土方歳三(ひじかたとしぞう)役に選ばれた斉藤潤樹さん(27)=さいたま市=が白馬に乗って登場、歩道を埋め尽くした観客の声援に応えた。

斉藤さんは「声援がものすごく、土方人気は半端ないと思いました」と語った。

まつりは地元の実行委員会(三浦盛好委員長)主催で、土方の命日(五月十一日)に合わせて開催。新選組局長・近藤勇の五代目子孫、宮川清蔵さん(76)=茨城県牛久市、六番隊組長・井上源三郎の五代目子孫、井上雅雄さん(60)=日野市=らによる天然理心流勇武館演武も披露された。

井上さんは「市内の歴史館の来館者は75%が女性。幅広く新選組ファンが増えている」と話していた。

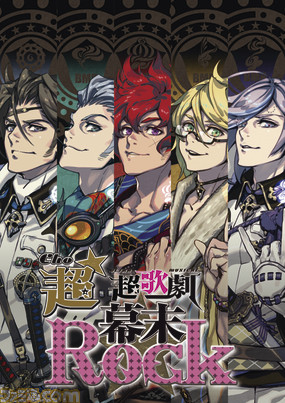

超★超歌劇『幕末Rock』8月に東京・大阪で再演決定!

●今度は東(とうきょう)で西(おおさか)でRockぜよ!

2014年に上演された“超歌劇(ウルトラミュージカル)『幕末Rock』”の再演が決定。“超★超歌劇(ちょう・ウルトラミュージカル)『幕末Rock』”として、2015年8月、東京・大阪にて上演される。

原作の『幕末Rock』は、2014年2月にマーベラスよりゲームがリリースされ、同年7月にテレビアニメ化も果たした人気コンテンツ。“幕末”という時代設定のもと、斬新で魅力的な志士(ロッカー)たちが音楽で新しい時代を創るという物語だ。

再演となる本作では、前作同様に吉谷光太郎氏が脚本・演出を手掛けるほか、良知真次(坂本龍馬役)、太田基裕(高杉晋作役)、矢田悠祐(桂小五郎役)ら初演のメインキャストがふたたび集結。新曲や新演出も追加されるという。8月8日(土)~9日(日)に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、8月13日(木)~16日(日)に東京・Zeppブルーシアター六本木にて上演予定。

■公演概要

◆公演名:超★超歌劇(ちょう・ウルトラミュージカル)『幕末Rock』

◆原作:『幕末Rock』(マーベラス)

◆演出・脚本:吉谷光太郎

◆音楽制作:テレビ朝日ミュージック

◆公演期間・劇場:

大阪公演(梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ):8月8日(土)~9日(日)

東京公演(Zeppブルーシアター六本木):8月13日(木)~16日(日)

◆キャスト:

坂本龍馬役:良知真次

高杉晋作役:太田基裕

桂小五郎役:矢田悠祐

土方歳三役:輝馬

沖田総司役:佐々木喜英

井伊直弼役:小谷嘉一

お登勢役:山岸拓生

近藤勇役:友常勇気

徳川慶喜 :Kimeru

ほか

◆主催:マーベラス/テレビ朝日ミュージック/NBCユニバーサルミュージック/NAS

◆協力:ギブソン

◆公演に関する問い合わせ

マーベラス ユーザーサポート

TEL:0120-57-7405 土日祝日 指定日除く11:00~17:00)

(C)2014 Marvelous Inc./幕末Rock製作委員会(C)2014 Marvelous Inc./超歌劇『幕末Rock』製作委員会

いつものように立川で待ち合わせ。今年は「とうらぶ」こと刀剣乱舞で資料館が混んでいるという事前情報を得ていたので、いつもより30分近く繰り上げての待ち合わせ。

まずは石田寺にて、手を合わせるのが私たちの習慣。お墓にはお骨入ってませんが、魂は多摩に戻っているはずですので、日野周辺をうろつく時にはご本人にご挨拶してからでないと。今日は雨が降っているので、11時からの歳三忌の出席者のために墓石前にパラソルが置かれるというハイカラなスタイル……ご本人がハイカラな方だったんで、洒落てると喜んでくれるのではないでしょうか。

次に土方歳三資料館。この時期恒例の和泉守兼定公開を目当てに混んでいるかと思いきや、資料館の方々が開館予定を1時間繰り上げてくださいました。土方愛館長のご解説に加えて、特別展示の近藤勇佩刀・丹波守藤原照門の所有者様(近藤勇の実家・宮川家の家系)が刀の由来をお話しくださいました。それにしても凄い人だかりです。そして、兼定の関連商品が売れているそうです。

歳三忌とかひの新選組まつりとか、人出のある行事は避け、モノレールで高幡不動に出てバスに乗り継ぎ、日野市立新選組のふるさと歴史館へ。常設展に加えて、特別展「二十一世紀の新選組~新選組のコンテンツ化とファン層の広がり」を見る。漫画、アニメを中心に近年の新たな歴史系創作、新選組創作の形とそれらの楽しみ方などについて。史実に敬意のない作品の扱いは……。

久しぶりに日野館で蕎麦を昼食に。当地に移転してくる前は日野宿本陣で蕎麦を供していた。本陣を預かっていた下佐藤家にて幕末期当主をしていたのが佐藤彦五郎で、土方歳三の義兄でもある。その佐藤家に伝わる蕎麦の打ち方の流れだという、細い蕎麦。喉越しがよくてとても美味しい。

昼食後は石田駅そばの宝泉寺で井上源さんの墓前に手を合わせ、立川駅に出てカラオケ三昧。私は土方さんに敬意を表して基本「幕末Rock」しばりでロック熱唱3時間……はいー、疲れました。

蕎麦友のみつねさんとなら2食連続蕎麦でも可なので、風林庵立川高島屋にて夕食。生粉打ち十割蕎麦なので歯ごたえがよく、だし巻でお腹膨れた私は蕎麦を征服するには至らず、残念。

朝、そして夕方は雨に見舞われましたが、久しぶりに日野を満喫しました。みつねさん、ありがとうございました。

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |