新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

ども、白牡丹です。去年までは花粉症じゃなかったのですが、今年の大量花粉飛来にくしゃみ、かゆみ目、鼻水を発症しております(涙)。昨日の落語会でもふたつみっつくしゃみを連発し、皆様にご迷惑をおかけしました……今日は外出を控えております。

北海道

【3/9】歴史講座「箱館戦争~開陽丸と五稜郭の調査から」

文中にリンク貼りましたが、道南ブロック博物館施設等連絡協議会ブログの幕末維新・箱館戦争関係の記事が何気にマニアックで面白いです。「大脱出」「同心たちの箱館戦争」「旧幕府軍兵士と鷲ノ木の住人たち」「箱館戦争と写真」など史実ネタから、「箱館戦争と化け猫伝説」「土方はタンポポを見たか?」といった意外性のある記事まで、いろいろと楽しめます。

幕末の水田開発 詳細記す 江差

福島

八重と覚馬がつないだ“縁” 京都、会津若松商議所が協定締結

新島八重の生き方学ぶ 国学院大創立130周年講演 郡山

大河ドラマ「八重の桜」の会津若松市、ドラマ効果で観光は「雪解け間近」

栃木

展示:大田原藩と戊辰戦争展、那須与一伝承館で /栃木

千葉

ひな飾り:14代将軍徳川家茂の正室・和宮が所有 佐倉・国立歴史民俗博物館で展示 /千葉

山梨

黒駒勝蔵の実像に迫る 笛吹で企画展 山梨

新潟

三条市が体感ツアーバスを計画 八十里越の秘境楽しんで 新潟

京都

気のゆるみが悲劇招く? 殺生禁じた洛中でなく、洛外に潜んだ龍馬

京丹波の隕石も注目を 幕末に落下、今は東京の博物館に

広島

文化審答申:岩倉具視資料、重文指定へ 幕末〜明治の書簡など /広島

山口

「歴女」が維新の里、萩市で幕末談議

北海道

【3/9】歴史講座「箱館戦争~開陽丸と五稜郭の調査から」

函館の歴史を語るときに、欠かせないテーマが箱館戦争。幕末から明治維新にかけての激動の時代、その歴史遺産である開陽丸と五稜郭についての歴史講座が、函館市中央図書館で開催されます。

発表者は、長年発掘調査や復元整備を担当してきた博物館学芸員。また、26人の学芸員が、インターネット上でリレー形式の日替わり投稿記事も展開中。歴史ファン必見の、幕末維新や箱館戦争に関する興味深い話を読むことができます。⇒こちらから

郷土学講座・歴史編「箱館戦争~開陽丸と五稜郭の調査から」

日時 2013年3月9日(土)14~16時

会場 函館市中央図書館視聴覚ホール(五稜郭町26-1)

内容 江差沖から引き揚げられた開陽丸

五稜郭の調査からわかった箱館戦争

定員 150名(先着順)

受講料 無料。資料代200円

問い合わせ 道南ブロック博物館施設等連絡協議会事務局

(市立函館博物館内 0138-23-5480)

文中にリンク貼りましたが、道南ブロック博物館施設等連絡協議会ブログの幕末維新・箱館戦争関係の記事が何気にマニアックで面白いです。「大脱出」「同心たちの箱館戦争」「旧幕府軍兵士と鷲ノ木の住人たち」「箱館戦争と写真」など史実ネタから、「箱館戦争と化け猫伝説」「土方はタンポポを見たか?」といった意外性のある記事まで、いろいろと楽しめます。

幕末の水田開発 詳細記す 江差

【江差、厚沢部】檜山南部有数の穀倉地帯である厚沢部川流域の水田地帯。幕末期に始まったその開発の詳細が分かる史料が、昨年8月に江差町教委に寄贈された。当時の松前藩家臣が記したもので、町教委の宮原浩学芸員は「江戸時代の水田開発に関する文献が少ない道内では貴重」という。町教委は、2日の江差学講座で解説する。

史料は、松前藩の江差役所の役人、脇新左衛門(1816~没年不明)が記した藩の書類や日記帳など194点。札幌市在住の子孫が寄贈した。藩が1859年(安政6年)から始めた厚沢部川流域の水田開発は、これまで概要は知られていたが、詳細は不明だった。

宮原学芸員によると藩の大規模水田開発はこの時が初めて。当時、蝦夷地(えぞち)の大部分を直轄化した幕府が現在の函館や北斗周辺で水田開発に着手。道南の一部を領地としていた藩も、交易税以外の収入源を確保するため、稲作事業を本格化させたらしい。

史料では、開発区域は河口付近の江差町水堀から、内陸の厚沢部町館(たて)まで広範囲にわたる。開始後8年で水田面積は計126ヘクタールと、東京ドーム約27個分の広さに及んだ。

稲作のノウハウがなかった藩は、越後(新潟県)の農民に移住を呼び掛けた。移住者の優遇措置を記した「開墾規定書」では、男1人につき金3両の手当や、年貢は5年間納めなくていい、など好条件が書かれている。移住者は数年間で数十戸。越前(福井県)の農民も加わり、今も子孫が居住している。

江差学講座は2日午前10時から町文化会館で開催。藤島一巳学芸員解説の「江差の文化財保護のあゆみ」もある。申し込みは町教委社会教育課(電)0139・52・1047へ。(山田一輝)

福島

八重と覚馬がつないだ“縁” 京都、会津若松商議所が協定締結

東日本大震災からまもなく2年。被災地の復興を産業面から支援しようと、京都商工会議所は会津若松商工会議所(福島県会津若松市)と1月、相互交流に関する協定を締結し、今年を「相互交流Year」として、産業や観光など多彩な分野で交流活動を展開する。両商議所の間で交流の機運が急速に高まったカゲには、両市を舞台にした今年のNHK大河ドラマ「八重の桜」のヒロイン・新島八重と、京都の発展に寄与した兄、山本覚馬の兄妹の存在があった。

そもそもの発端は震災の復興支援。関西広域連合の支援の取り組みで、京都府が福島県の担当だったことから、京商は1カ月間、福島商工会議所に職員を派遣するなどの支援活動を続け、現地との関係が深まった。

そうこうしているうちに、今年の大河ドラマが両都市を舞台とした「八重の桜」であることもあって、昨年4月に会津若松会議所の首脳が京都を訪れた際、「ドラマ放映に合わせて交流活動を、という話が持ち上がった」(京商産業振興部)という。

京商は京都ブランドの発信を目的に、毎年東京と地方都市で1回づつ「京都ブランドフォーラム」を開催しており、こうした縁で昨年11月に会津若松市で開催。交流の機運が急速に高まり、具体的な話が進んだ。

ドラマのヒロイン・新島八重は会津若松の出身。戊辰戦争で会津藩が敗戦したのち、兄の山本覚馬を頼って京都に入り、同志社大学の創設者である新島襄と結ばれる。その生き様は「ハンサム・ウーマン」と称された。

一方、兄の山本覚馬は幕府の要請で京都守護職に就いた会津藩主・松平容保とともに京都に入り、紆余曲折を経た後、京都府顧問として京都の近代化に大きな役割を果たし、初代の府会議長に就任した。

新島襄の同志社大学創設の舞台裏には、山本の働きがあったとされる。また、山本は京都博覧会の開催など産業振興の面でも大きな足跡を残し、明治18年5月から11月まで、京商の第2代会長(当時)を務めている。こうした“深い縁”があっては、いやがうえにも交流の機運は高まろうというもの。関係者の“熱い思い”も十分想像できる。

京都の近代化を進め、政治家、経済人としても活躍した山本覚馬。同志社設立を支えた新島八重。この兄妹は京都の近代化を支えた立役者だ。「被災地は依然、風評被害が大きい。京商として最大限の支援活動をしたい」(京商産業振興部)。京商としては“恩返し”の思いがあるようだ。

1月に会津若松市内のホテルで開かれた調印式には、京商から立石義雄会頭ら35人、会津若松会議所から宮森泰弘会頭ら70人が出席。京都、会津若松の両市長も出席し、立石会頭は「交流を着実に実行し、絆を深めていきたい」とあいさつ。宮森会頭は「震災復興の原動力になる」と応じた。

調印式には立会人として会津松平家第14代当主の松平保久氏が出席。「ご本人のたっての要請もあって、両市のつながりについて特別講演をしていただいた」(京商産業振興部)という。

両商議所は視察団を結成し、お互いに派遣。経営者の交流を促進して被災地の産業・観光復興を後押しするほか、京都で会津若松市の物産展を開催し、現地商品の販売にも一役買いたいという。

また、両市とも歴史が深いだけに「優れた伝統工芸品でも交流事業を考えたい」(同)。両者の間で具体的な交流事業の内容やスケジュールを詰め、順次実施していくことにしている。

新島襄、八重夫妻や山本覚馬が駆け抜けたのは、幕末から明治、昭和へと、日本が近代化に向かった激動の時代だが、1世紀以上も昔の人々が今の両商議所を結びつけたことを思うと…。“縁”とは不思議なものだ。(佐久間史信)

新島八重の生き方学ぶ 国学院大創立130周年講演 郡山

国学院大創立130周年記念講演は23日、福島県郡山市の開成山大神宮参集殿で開かれ、NHK大河ドラマ「八重の桜」のエグゼクティブ・プロデューサーの内藤慎介氏が講演した。

国学院大院友会県中通り支部と国学院大院友会の主催。福島県出身の新島八重の生き方を学び、東日本大震災で被災した県民が復興する一助になればと企画した。

会員を含め約120人が参加した。内藤氏は「八重の桜」をテーマに、戊辰戦争で敗れた会津藩側から光を当てていくことで、歴史には残らなかった事実が見えてくると強調した。制作の裏話を交えながら、「八重はもちろん、八重の兄・山本覚馬ら大勢の偉人がいたことを知ってほしい」と呼び掛けた。

大河ドラマ「八重の桜」の会津若松市、ドラマ効果で観光は「雪解け間近」

NHKの大河ドラマ「八重の桜」が始まって1カ月あまり。主演の綾瀬はるかが演じるのは、同志社創立者である新島襄の妻・八重。物語は八重が生まれ育った福島県会津若松市を舞台としている。

その会津若松市だが、現在、観光需要の減少が問題となっている。平成21年の観光客数が約340万人だったのに対し、平成22年は約270万人、平成23年は約230万人と、2年連続で落ち込んでしまうという結果に。大きな要因は修学旅行生の激減によるものだそう。

さらに詳しい内容を、会津若松観光物産協会の統括本部長、渋谷民男さんに聞いてみた。

「東日本大震災の前は、多くの学校(県外841校、県内240校)に修学旅行として足を運んでいただけたのですが、平成23年度に訪れた県外の学校は100校にまで落ち込みました。我々も専門の推進委員を3人用意いたしまして各地の学校を回り、今年中に何とか400校には戻したいと考えています」

しかし修学旅行生に比べると、一般の観光客は戻りつつあるのだそう。会津若松の観光地や温泉(東山温泉、芦ノ牧温泉など)への、観光客の回復状況を教えてもらった。

「震災前と比べまして、一番の観光地である鶴ヶ城は9割くらい。その他のところは6割程で、全体としては7割程度にまで回復しています。温泉は規模の大きいところは宣伝に力を入れることができるので、戻りが早かったようです」

さて、これまでも大河ドラマの舞台となると、観光地として一気に注目を集めたケースは多いが、会津若松市はいかがだろう?

「まだ雪が残っていますので、これから車での訪問がもっと増えると考えています。雪が解けてからが本番というところでしょうか。今後も大阪の大丸梅田店をはじめとして、お客様に会津若松関連の素敵なものをプレゼントしたり、各地で物産展などを開催して、広くアピールしていきます」

会津若松では、大河ドラマにちなんで戊辰戦争前後のイベントが続々と企画・開催されていれる。

鶴ヶ城天守閣では、「幕末武器類紹介」(1月18日~4月8日)が開催中。そのあとには「~幕末特集~会津人 戊辰戦争のまえとあと」(4月12日~9月30日)が開催予定。また会津新撰組記念館では「山本(新島)八重と鉄砲展」が今年の12月まで開催されており、會津藩校日新館では「山本覚馬と妹・八重」が4月から開催予定となっている。

「八重の桜」にゆかりのあるイベントを満喫したあとは、東山温泉でゆったりと湯に浸かる。そんな楽しみ方ができる会津若松市は、今年の観光名所として注目を集めるに違いない。

■会津若松観光ナビ

http://www.aizukanko.com/

栃木

展示:大田原藩と戊辰戦争展、那須与一伝承館で /栃木

145年前の大田原市の歴史に光を当てる「大田原藩と戊辰戦争」展が、同市南金丸の与一伝承館で開かれている。3月24日まで。

大田原藩は1万1400石の外様大名で、1600~1871年、藩主14代にわたって歴史を刻んだ。戊辰戦争では新政府軍側についたため1868年、大田原城は旧幕府軍の会津藩の攻撃を受けた。

会場では、攻撃が迫って城を脱出したという14代目藩主の〓丸(としまる)(後の勝清、当時7歳)の写真や戦況を報告する「太政官日誌」や、大田原藩士が付けた3種類の袖印、古地図、書簡など約40点が展示されている。

3月3、17日には展示解説がある。入館料は高校生以上は300円(10人以上の団体は250円)。中学生以下は無料。問い合わせは同館(電話0287・20・0220)。【柴田光二】

千葉

ひな飾り:14代将軍徳川家茂の正室・和宮が所有 佐倉・国立歴史民俗博物館で展示 /千葉

3日のひな祭りにちなみ、佐倉市の国立歴史民俗博物館で、第14代将軍徳川家茂(いえもち)の正室となった皇女和宮(かずのみや)が所有していたというひな飾りが展示されている。御所のある京都で作られた内裏びな人形2体と江戸で作られたひな道具をセットに飾っていたとされ、幕末動乱期に「公武合体」のため天皇家から将軍家に嫁いだ和宮の生涯を垣間見ることができる。31日まで。

和宮は仁孝(にんこう)天皇の第8皇女として京都に生まれた。対立する朝廷と幕府の関係を修復するため、将軍家に降嫁。幕末から明治維新にかけて波乱の生涯を送ったことで知られている。

和宮のひな飾りは徳川将軍家とその子孫に受け継がれ、文化庁に寄贈された。内裏びなは高さ約16センチと小ぶりだが、「一番御位よろしきの故 小さくとも上位にならべること」とされ、徳川宗家に伝わった数多くある人形のなかでも特に大切に扱われた。同館の澤田和人准教授は「(政権を朝廷に返した大政奉還後も)徳川家存続に力を尽くした和宮の伝来ということで、大切にされてきたのだろう」と分析する。

内裏びなは朝廷や公家が行う儀式で着る装束を着用。特に女びなの上着は、和宮が京都で織らせた自身の着物と同じ模様をしており、人形自体が和宮の分身として京都で作られたと推測されている。

一方、約80点あるひな道具は、江戸上野池之端(現東京都台東区)にあった有名なひな人形店「七澤(ななさわ)屋」が制作したとされている。一枚一枚に文字と絵が描かれた幅約1センチの小倉百人一首や、面が1ミリ四方にも満たないさいころ、幕末に流行したガラス製の器など精巧なミニチュアが並ぶ。

ひな祭りは江戸時代に入って広まり、装飾はその時々の流行を取り入れながら豪華になっていったという。特に七澤屋の品は「家が建つほど高価なぜいたく品」と言われ、大名家などが求めたが、現在はほとんど残っておらず、展示のひな道具は江戸時代の工芸技術の高さを知る貴重な資料だ。澤田准教授は「肉眼ではなかなか見えない所にまでこだわっており、じっくりと見てほしい」と話している。【味澤由妃】

3月3日朝刊

山梨

黒駒勝蔵の実像に迫る 笛吹で企画展 山梨

■「時代を動かしたアウトロー」

江戸時代末期、駿河の清水次郎長の好敵手として、東海一円に名を知られた甲州の博徒、黒駒勝蔵(くろこまのかつぞう)の潜伏先を記した古文書が見つかった。勝蔵がなぜ博徒として大きな存在になったかを示す貴重な史料の一つとして、勝蔵の実像を解き明かす県立博物館(笛吹市御坂町成田)の企画展「時代を動かしたアウトローたち」(産経新聞甲府支局など後援)で展示され、話題を呼んでいる。

●潜伏先を記した古文書見つかる

無宿 勝蔵

同 綱五郎

右両人其外(そのほかの)もの共者(どもは)当時駿州吉原在(ざい)

宮島村重吉事(こと)年蔵与申(ともうす)もの之方江(のかたへ)

八月下旬罷越候由(まかりこしそうろうよし)…(以下略)

新発見の古文書「無宿勝蔵・綱五郎動静ニ付書置(つきかきおき)」は人づてで届いた勝蔵の所在を示す手控え(メモ書き)。先祖が村役人だった笛吹市内の民家で見つかり、勝蔵と子分の綱五郎の所在について「吉原(静岡県富士市)の宮島年蔵方を8月下旬に訪れた」という内容が書かれている。

駿河との間で物や人の往来が盛んだったことから、富士川舟運や鎌倉往還などをめぐり、勝蔵と次郎長の対立は激しかったとされる。甲州を拠点としていた勝蔵だが、度重なる抗争で代官所の取り締まりが厳しくなり、活動の主軸を甲斐国外に移すようになっていった。アウトローだった勝蔵の居所は“極秘”で、所在を示す史料は珍しいという。

古文書は勝蔵の潜伏先を次郎長の本拠、清水(静岡市清水区)からも近い吉原と明かしているが、年号の記述はない。年蔵は次郎長と対立する博徒で、次郎長の伝記にも名が登場するという。

無宿は一族に迷惑をかけないため戸籍を抜けたという意味。勝蔵は天保3(1832)年、現在の笛吹市の生まれ。25歳で無宿人となり、官軍に属して戊辰戦争にも参戦。明治4(1871)年に博徒時代の罪で斬首された。

明治初期の山梨県史綱抄録(こうしょうろく)(国立公文書館蔵)に勝蔵が逮捕された際の口述書があり、子分の綱五郎の名も出てくる。同博物館の高橋修学芸員は「粗末な紙に記された手控えだが、勝蔵の実像を知る重要な史料」とした上で、勝蔵が博徒として名をはせた背景に、動静を伝え合う「使い」(メッセンジャー)や庇護者の存在を指摘する。約4年前、民家から持ち込まれた古文書約3000枚を高橋学芸員らが読み込む中で見つかった。

アウトロー(無法者)を企画展で扱うことについて、高橋学芸員は「タブーへのチャレンジだが、博徒は当時の物流を陰で支え、文化的素養のある人も少なくなかった。歴史の本質を探る上で避けて通れない存在」とし、「当時の甲州の“大親分”の多くは明治維新前後に処刑されたり抗争で死んだりして血脈が途絶えたため、歴史として客観的に見つめ直せる」と話す。このほか、勝蔵と次郎長の肖像画、次郎長自筆の書簡など約80点を展示。3月18日まで。詳細は同博物館(電)055・261・2631。

新潟

三条市が体感ツアーバスを計画 八十里越の秘境楽しんで 新潟

三条市は、開通前の国道289号八十里越を利用し、福島県只見町側に向かう「秘境八十里越体感ツアーバス」を初めて計画している。八十里越は作家、司馬遼太郎の小説「峠」の舞台になり、戊辰戦争に敗れた長岡藩の河井継之助が敗走したルート。負傷して担架に乗せられた河井が「八十里こし抜け武士の越す峠」と自嘲の句を詠んだことで知られる。同市は「バスツアーを通し、289号の早期開通に向けて機運を高めたい」としている。

新潟・福島県境の289号八十里越は事業区間約20キロ。国土交通省と新潟・福島両県の施工で平成元年に着工したが、トンネルが計14本あり、冬の半年間は工事ができず、厳しい地形条件もあって難工事が続き、供用開始の目標年度などは定められていない。県境の9号トンネル(3173メートル)は22年11月に貫通し、昨年は工事用道路などを利用して只見町の商工関係者が新潟側を訪問、早期開通をアピールした。

ツアーバスは6月中旬から11月上旬にかけ、毎週2回、計約40回の定期運行を目指す。三条市の道の駅「漢学の里しただ」を出発し、新潟側の渓谷美などを楽しみ、9号トンネルを抜けて只見側の雄大なブナ林などを見学した後、Uターンする半日コース。雪解けや工事の状況、天候などによりコースの変更などもあるという。

また、同期間中に数回、江戸時代に八十里越の交通を取り締まったという只見町の叶津口留番所(かのうづくちどめばんしょ)跡、同町の河井継之助記念館まで足を延ばした後、国道252号を魚沼市側に抜けて三条まで戻る特別コースも企画する予定。

三条市営業戦略室は「八十里越は優れた見どころがいっぱいある。なかなか訪れることができない秘境を堪能してもらい、八十里越ファンを増やしていきたい」と話している。

京都

気のゆるみが悲劇招く? 殺生禁じた洛中でなく、洛外に潜んだ龍馬

京都では幕末の当時、天皇が君臨する洛中では捕物や殺生はやらないというのが、暗黙の了解にあった。このため、奉行所の役人たちは洛中で犯人の後をずっとつけて、洛外に出たところで逮捕、あるいは切り倒していたというのだ。

幕末の兵法学者、佐久間象山が殺害された高瀬川周辺や新選組を一躍有名にした池田屋はまさに洛外だった。当時、東の京極が寺町通だったため、寺町通の東側に建っていた近江屋は洛外にあたる。

龍馬も殺害される前年の慶応2(1866)年、伏見・寺田屋で奉行所の役人に襲撃されて重傷を負った苦い経験から、襲撃に対する心構えは十分できていたはず。

龍馬が身を潜める近江屋は土佐藩御用達の商人で、河原町通をはさんだ向かいには土佐藩邸があった。さらには母屋の隣の土蔵で寝起きをし、いざというときには、隣の誓願寺に逃げ込むはしごを用意していたというほどの警戒ぶりだった。

現在、河原町蛸薬師の交差点を東に入ったビルの一角に建つ岬神社は土佐藩邸内にあったことから、「土佐稲荷」の名前で知られている。ここから殺害現場の石碑までは数分とかからない。

だが、龍馬はこの日、風邪気味のためか、母屋2階の8畳間で火鉢にあたりながら中岡慎太郎と話し込んでいた。とはいえこの8畳間も2階西端にあたり、刺客が階段を上がったとしても別の部屋もあり、簡単に攻撃を受けない位置にはあった。

龍馬が無血による政権交代を願って奔走した「大政奉還(幕府が朝廷に政権を返上)」が実現した直後ということもあり、何らかの気のゆるみがあったのかもしれない。

犯人については、関係者の証言から京都見廻組与頭(くみがしら)の佐々木只三郎(たださぶろう)▽犯人が叫んだ「こなくそ」の方言から薩摩藩士▽現場に残った刀の鞘から新選組・原田佐之助▽武力による倒幕を訴えた長州藩-など。

黒幕には、無血による政権交代を好まない英・スコットランドの武器商、トーマス・グラバーらの名前があがるなど諸説あるが、いずれも確証なく、謎に包まれたままだ。(園田和洋)

京丹波の隕石も注目を 幕末に落下、今は東京の博物館に

ロシアの隕石(いんせき)が話題を呼ぶなか、京丹波町曽根で幕末に落下した隕石が再び注目を浴びている。石質隕石としては日本で3番目の重さで、府内では唯一確認されている落下隕石だ。現地には複製や記念碑も残る。地元住民は「これを機に、丹波でも隕石が落ちたという歴史を広く知ってほしい」と話している。

「宇宙から丹波町への贈物」。現在の京丹波町曽根地区にある隕石記念碑には、そう刻まれている。1993年、周辺のほ場整備完成に合わせて、府が設置した。そばには強化プラスチックで作られた隕石の複製が置かれている。

地元の古文書によると、1866(慶応2)年6月7日、曽根地域の麦畑に落下したと伝わる。「天に大砲を発するがごとき二音あり」と記されている。隕石は地元の代官家で代々保管されていた。現在は府が所有し、寄託を受けた国立科学博物館(東京都台東区)で常設展示されている。幅29センチ、高さ18センチ、重さ17・1キロで、かんらん石、輝石、鉄とニッケルの合金などからできている。

隕石を一時預かっていた庄屋の子孫の岩崎孝雄さん(72)は、区長だった5年前、曽根区公民館近くに「曽根隕石の地」と記した看板を設置した。岩崎さんは「ロシアの映像を見て、ここの隕石もあんな感じだったのだろうかと想像している」と語る。

1992年11月に府立丹波自然運動公園で特別展示されたほかは、地元で実物を見る機会はほとんどない。記念碑の近くで農地を耕す奥山義雄さん(75)は、「最近は地元でも隕石を知らない人が多いだろう」と残念がり、「学校で子どもたちにも教えてほしい」と願っている。

広島

文化審答申:岩倉具視資料、重文指定へ 幕末〜明治の書簡など /広島

廿日市市にある「海の見える杜美術館」所蔵の岩倉具視関係資料約1700点が27日、国の文化審議会から重要文化財に指定するよう答申された。幕末から明治の激動の時代を伝える1級の資料群で、専門家が調査・分析を進めている。

資料は同館の前身が86年に京都市の古書店から購入。西郷隆盛や大久保利通、伊藤博文らが岩倉に宛てた書簡や意見書など。これまで知られていなかった資料も多く、政治史研究上の価値が高い。

資料の研究を進める佐々木克・京都大名誉教授が今回確認した資料では、新政府の会議(閣議)出席者の押印がある議案や決議書面があった。

新政府は、王政復古の大号令で「至当の公議をつくし」、五箇条の御誓文で「万機公論に決すべし」と、「公議公論」をうたった。しかし政策決定過程を巡る資料はなく、「薩長討幕派の専制政府」とも言われた。

見つかった資料は、議論を経て政策決定をしていたことをうかがわせる。例えば、「自ラ良策アルベシ」などとする公務人の心得についての議案書では、木戸孝允、松平慶永、福岡孝弟ら5人の押印があった。さらに忠死者の祭祀(さいし)についての議案書には、大久保利通ら13人の押印があった。

佐々木名誉教授は「公議公論が単なるスローガンではなく、実践されていたことがよく分かる」と話している。【寺岡俊】

山口

「歴女」が維新の里、萩市で幕末談議

山口県萩市で23、24日、歴史好きな女性「歴女」が交流する「幕末・維新girl’sサミット」が開かれた。参加者は幕末の雰囲気が残る城下町を着物姿で散策し、歴史談議に花を咲かせた。

市が助成する町づくり事業の一環で、昨年12月から参加者を募集。全国から13~69歳の44人が集まった。サミット関係者は「SNSやブログなど、歴女同士の情報交換は盛ん。サミットで輪が広がれば、さらに市をPRできる」と期待する。

サミットでは、普段は観光客が入れない、坂本竜馬ゆかりの道場や吉田松陰が教えた松下村塾にも特別に入った。幕末史や松陰の思想について講義を受け、ワークショップでは人物や藩ごとに意見交換。維新の志士の中で特に人気の高い、萩出身の高杉晋作の話題では「大胆さと繊細さのギャップがたまらない」などと、人間性について白熱した議論が交わされた。

神奈川県から来た山崎菜々子さん(28)は、「(萩出身の)伊藤博文が一番好き。新しい友達もできて、すごく楽しい2日間だった。また萩に来たい」と笑顔で話した。(共同)

ネタ出しが『鰍沢』なので、初めて扇辰師匠の独演会に足を運びました。振り返ってみたら、2010年1月に初めて落語をライブで聴いたのが志の輔らくご@パルコで、その次が談春独演会@横浜にぎわい座で「鰍沢」と「大工調べ」だった……その当時でもチケット入手困難と言われていた志の輔・談春、最近はますます入手困難だなぁ。

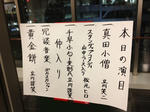

扇辰師は、寄席の浅い出番でも中入り前でもトリでも違和感がない真打ちのひとりなので、自分にとっては『芝浜』に次いで落語初心者の時に聴き込んだ大ネタである『鰍沢』を期待して間違いはあるまいと思った。そして、期待通りの満足感。

一目上がり/小辰

寄席では辰じんとして前座の高座を見ているはず。尊敬している師匠だけど尊敬できなかったエピソードとして、ぎっくり腰になった師匠から電話を受けて新潟に2時間かけて向かったという噺で温めてくれた。

二つ目になるだけあって、安定した『一目上がり』。素直に笑えた。

鰍沢/扇辰

開口一番の小辰への意趣返しか、えーと……小辰さんとぴっかりさんは付き合っていないそうです(爆)。扇辰師匠が下座の小辰さんに念押してました。

雪ほど嫌いなものはないということでご出身の長岡での積雪の様子を語り、そこから『鰍沢』へ。法華宗とか身延山参りとかの解説はすっ飛ばし、吹雪の描写から旅人が道に迷って人里離れた一軒家に辿り着き、そこで雛には稀な妖艶な美女に一夜の宿を提供してもらう。その美女は、かつて吉原で歓待してくれた月の兎花魁のなれの果てだった。今はお熊と名乗る女が手ずからつくった玉子酒に眠気を催して床についた旅人は、帰宅した主人が残った玉子酒を飲んで昏倒するのを立ち聞きし、お熊が自分の懐を狙って玉子酒に一服盛ったのを知り、逃走する。

筋を正せば亭主に毒を盛ったのは自分であるはずなのだけど、自分の罪を認めたくない気持ちもあるのか、夫の敵は旅人だと宣言して鉄砲かついで雪の中を旅人を追うお熊……この辺りの描写は火サスっぽい。

扇辰さんの『鰍沢』は、新潟県長岡市という雪国育ちということからか、雪を払って炉に薪をくべて温まる場面に細やかな仕草があったり、雪の中を歩き回って凍えきった後に人家にたどりついて炉で暖まるにつれて手や顔がかゆくなるような様子があったり、仕草がとてもいい。お熊も、たたずまいや言葉からして、垢抜けて玄人っぽい様子。

ほんと、最後の「お題目」と「お材木」のオチが、それまでの火サス的盛り上がりからするとがっかり感があるネタではある。でも、これを三題噺としてつくってしまう圓朝は天才だと思う。

百川/扇辰

中入り後は、うってかわってひたすら馬鹿馬鹿しい『百川』。田舎者の百兵衛が、今でいったらミシュラン三つ星の名店(何しろペリーが二度目に江戸に来た時にディナーを提供したのが「百川」……日本料理の真髄を披露してもありがたいと思わない人たちだと思うのだが^_^;)。

談春さんで日本橋の『百川』を聴いているはずなのだけど……軽く、百兵衛さんの訛りによって巻き起こされる騒動を、楽しめる。

扇辰師は、寄席の浅い出番でも中入り前でもトリでも違和感がない真打ちのひとりなので、自分にとっては『芝浜』に次いで落語初心者の時に聴き込んだ大ネタである『鰍沢』を期待して間違いはあるまいと思った。そして、期待通りの満足感。

一目上がり/小辰

寄席では辰じんとして前座の高座を見ているはず。尊敬している師匠だけど尊敬できなかったエピソードとして、ぎっくり腰になった師匠から電話を受けて新潟に2時間かけて向かったという噺で温めてくれた。

二つ目になるだけあって、安定した『一目上がり』。素直に笑えた。

鰍沢/扇辰

開口一番の小辰への意趣返しか、えーと……小辰さんとぴっかりさんは付き合っていないそうです(爆)。扇辰師匠が下座の小辰さんに念押してました。

雪ほど嫌いなものはないということでご出身の長岡での積雪の様子を語り、そこから『鰍沢』へ。法華宗とか身延山参りとかの解説はすっ飛ばし、吹雪の描写から旅人が道に迷って人里離れた一軒家に辿り着き、そこで雛には稀な妖艶な美女に一夜の宿を提供してもらう。その美女は、かつて吉原で歓待してくれた月の兎花魁のなれの果てだった。今はお熊と名乗る女が手ずからつくった玉子酒に眠気を催して床についた旅人は、帰宅した主人が残った玉子酒を飲んで昏倒するのを立ち聞きし、お熊が自分の懐を狙って玉子酒に一服盛ったのを知り、逃走する。

筋を正せば亭主に毒を盛ったのは自分であるはずなのだけど、自分の罪を認めたくない気持ちもあるのか、夫の敵は旅人だと宣言して鉄砲かついで雪の中を旅人を追うお熊……この辺りの描写は火サスっぽい。

扇辰さんの『鰍沢』は、新潟県長岡市という雪国育ちということからか、雪を払って炉に薪をくべて温まる場面に細やかな仕草があったり、雪の中を歩き回って凍えきった後に人家にたどりついて炉で暖まるにつれて手や顔がかゆくなるような様子があったり、仕草がとてもいい。お熊も、たたずまいや言葉からして、垢抜けて玄人っぽい様子。

ほんと、最後の「お題目」と「お材木」のオチが、それまでの火サス的盛り上がりからするとがっかり感があるネタではある。でも、これを三題噺としてつくってしまう圓朝は天才だと思う。

百川/扇辰

中入り後は、うってかわってひたすら馬鹿馬鹿しい『百川』。田舎者の百兵衛が、今でいったらミシュラン三つ星の名店(何しろペリーが二度目に江戸に来た時にディナーを提供したのが「百川」……日本料理の真髄を披露してもありがたいと思わない人たちだと思うのだが^_^;)。

談春さんで日本橋の『百川』を聴いているはずなのだけど……軽く、百兵衛さんの訛りによって巻き起こされる騒動を、楽しめる。

2009年1月に志の輔らくご@パルコを皮切りに落語にはまったので、落語歴はまだ3年……2010年に出くわしたライブがとてもよかったので年間30から50の寄席や落語会を聴きに行くような落語オタクになってしまった(^_^;)。2010年に出会った中で今でも印象が強烈に残っているのは、志の輔らくご@パルコ、にぎわい座の志の輔『百年目』、志の輔『江戸の夢』、そして談春『佐平次』@神奈川音楽堂。自分には「紅葉坂の佐平次」として、談春さんのベスト・オブ・ベストな高座として記憶している。

だから談春師がネタ出しで『佐平次』をかけるとなったら、それも地元といっていい大井町のきゅりあんでの高座となったら、万難を排しても聴きに行くのだ。

こはる『千早ふる』

直近で文左衞門師の『千早ふる』を聴いたばかりだったので、同じネタなのに演者によって魅力が違うのをしみじみ感じた。文左衞門師版は、文師らしく、兄ぃと弟分(百人一首のかるたとりに凝ってる娘がいる)という関係性に対して、こはるちゃん版は、スタンダードなご隠居と熊公の関係。自分が聴いてきたいくつかのバージョンと比較してこはるちゃんオリジナルかなと思うのは、竜田川関が吉原で千早太夫に出会う経緯に絵画的な描写があったところ。

この後に上がった談春師曰く、18時半というちょっと早めな開演でわさわさと遅れて座席に着くお客様もいる中で、実に淡々と演じていたと。万難を排して最初から聴けた自分には、ゆったりした心持ちで楽しめた『千早ふる』だった。

談春『味噌蔵』

最近聴いた中では市馬師の『味噌蔵』がスタンダードなので、期待レベルが高くなってしまうのだけど……さすが談春師、市馬さんの楽しげな「ドガチャガ」と礒節にはとても及ばなかったものの、それ以外のところは談春さんらしい膨らませ方も含めて聴かせてもらった。

赤西屋の旦那が結婚して子供を設ける経緯は思い切りよくカット。旦那の留守を幸いにご馳走を注文して盛り上がる番頭以下使用人たちのはじけっぷりも、見込みに反して早く帰宅した旦那にうろたえる使用人たちの反応も面白かった。寄席ではトリネタになり得るネタではあるけど、談春さんには軽めに中入り前でやっていただくのが合っているなぁ。

談春『居残り佐平次』

デリハル2013のシリーズでは、東京各地を回る中でなるべく地元に近いネタをかけるそうだ。そして、品川区の大井町での今回口演は『居残り佐平次』……2010年9月の神奈川県立音楽堂での、自分的には通称「紅葉坂の『佐平次』」を聴いて以来、いまだに衝撃が記憶に残っている名演が比較対象になってしまうので、なまじの落語家さんの『佐平次』では満足できないだろうと思っている。談春さんが、その時の口演を超えられるかどうかって基準で聴くファンがいるって、談春さんの落語家人生は常にハードル高いよなぁ……。

こってりと一時間にわたって饒舌かつ気まぐれな佐平次に振り回されて、満足。翻弄される牛太郎と同じように、言いくるめられたり、恫喝されて怯えたり、ちょっとした気遣いにほだされたり、毒気に当てられてしまう。強いて云えば、紅葉坂の佐平次が襖から顔を出して周囲を見渡してブラックに笑った(表現しづらいのだけど喪黒福造がシシシと笑うのが近い)場面があって、祟り神のこわさと魅力を感じたのだけど、その一点がちょっと足りない感じ。でも佐平次が百戦錬磨のおばさん始めとする登場人物のすべてを振り回す『居残り佐平次』の面白さを伝えて余りある口演だった。さすが談春。

だから談春師がネタ出しで『佐平次』をかけるとなったら、それも地元といっていい大井町のきゅりあんでの高座となったら、万難を排しても聴きに行くのだ。

こはる『千早ふる』

直近で文左衞門師の『千早ふる』を聴いたばかりだったので、同じネタなのに演者によって魅力が違うのをしみじみ感じた。文左衞門師版は、文師らしく、兄ぃと弟分(百人一首のかるたとりに凝ってる娘がいる)という関係性に対して、こはるちゃん版は、スタンダードなご隠居と熊公の関係。自分が聴いてきたいくつかのバージョンと比較してこはるちゃんオリジナルかなと思うのは、竜田川関が吉原で千早太夫に出会う経緯に絵画的な描写があったところ。

この後に上がった談春師曰く、18時半というちょっと早めな開演でわさわさと遅れて座席に着くお客様もいる中で、実に淡々と演じていたと。万難を排して最初から聴けた自分には、ゆったりした心持ちで楽しめた『千早ふる』だった。

談春『味噌蔵』

最近聴いた中では市馬師の『味噌蔵』がスタンダードなので、期待レベルが高くなってしまうのだけど……さすが談春師、市馬さんの楽しげな「ドガチャガ」と礒節にはとても及ばなかったものの、それ以外のところは談春さんらしい膨らませ方も含めて聴かせてもらった。

赤西屋の旦那が結婚して子供を設ける経緯は思い切りよくカット。旦那の留守を幸いにご馳走を注文して盛り上がる番頭以下使用人たちのはじけっぷりも、見込みに反して早く帰宅した旦那にうろたえる使用人たちの反応も面白かった。寄席ではトリネタになり得るネタではあるけど、談春さんには軽めに中入り前でやっていただくのが合っているなぁ。

談春『居残り佐平次』

デリハル2013のシリーズでは、東京各地を回る中でなるべく地元に近いネタをかけるそうだ。そして、品川区の大井町での今回口演は『居残り佐平次』……2010年9月の神奈川県立音楽堂での、自分的には通称「紅葉坂の『佐平次』」を聴いて以来、いまだに衝撃が記憶に残っている名演が比較対象になってしまうので、なまじの落語家さんの『佐平次』では満足できないだろうと思っている。談春さんが、その時の口演を超えられるかどうかって基準で聴くファンがいるって、談春さんの落語家人生は常にハードル高いよなぁ……。

こってりと一時間にわたって饒舌かつ気まぐれな佐平次に振り回されて、満足。翻弄される牛太郎と同じように、言いくるめられたり、恫喝されて怯えたり、ちょっとした気遣いにほだされたり、毒気に当てられてしまう。強いて云えば、紅葉坂の佐平次が襖から顔を出して周囲を見渡してブラックに笑った(表現しづらいのだけど喪黒福造がシシシと笑うのが近い)場面があって、祟り神のこわさと魅力を感じたのだけど、その一点がちょっと足りない感じ。でも佐平次が百戦錬磨のおばさん始めとする登場人物のすべてを振り回す『居残り佐平次』の面白さを伝えて余りある口演だった。さすが談春。

平日夜だとなかなか行けないのだが、たまたま日曜の昼間の開催だったので。

金明竹/談笑

高座に上がる時の出囃子がいつもと違う。そして、虹色のライトも違う。なんか、今日の東京マラソンを表現したかったそうで。

粗忽長屋/談笑

「金明竹」「粗忽長屋」ともに鉄板なだけに出来は悪くないと思うのだけど、久しぶりに国立演芸場まで来て鉄板ネタが続くとちょっと食傷……場面場面の中で新しい描写があったりして、決してまったく同じという訳ではないけど。でも爆死覚悟で果敢に挑戦する談笑独演会という期待をもって来てしまっただけに、ちょっと違う気がする。

中入り

鼠穴改/談笑

CDでは聴いているけどライブでは初めての『鼠穴』がトリネタでよかった。そして、明らかにこのネタに賭けているような熱演でよかった。

金明竹/談笑

高座に上がる時の出囃子がいつもと違う。そして、虹色のライトも違う。なんか、今日の東京マラソンを表現したかったそうで。

粗忽長屋/談笑

「金明竹」「粗忽長屋」ともに鉄板なだけに出来は悪くないと思うのだけど、久しぶりに国立演芸場まで来て鉄板ネタが続くとちょっと食傷……場面場面の中で新しい描写があったりして、決してまったく同じという訳ではないけど。でも爆死覚悟で果敢に挑戦する談笑独演会という期待をもって来てしまっただけに、ちょっと違う気がする。

中入り

鼠穴改/談笑

CDでは聴いているけどライブでは初めての『鼠穴』がトリネタでよかった。そして、明らかにこのネタに賭けているような熱演でよかった。

三遊亭白鳥がトリを務めるので、足を運ばねば。白鳥さんサイトでネタ出ししていたので、楽しみにしていた。

転失気/しあわせ

遅刻ホスト/ぬう生

三遊亭白鳥を知っている人、挙手〜……ざっと三分の一ぐらいか。

自分と白鳥以外はまともな古典やるから、と前置き。

いまどきの若者風なホストの翼くんのお話。

漫才/にゃん子金魚

代演もあったりするのが寄席の常なのだが、今日は出演の順番の入れ替えもだいぶありそうだな……中入り後に予定しているにゃん子金魚がさら口に近いところで出演だわ。

金魚ちゃんの髪にはひな人形が。あれ手作りかな。

近日息子/今松

喜多八師匠の得意ネタだよな……ライブで聴いたのは初めて。

身投げ屋/雲助

琴調さんの代演かしら、随分と浅いところでの出演であられるなぁ、やっぱり今日は出番がかなり入れ替わるみたいと思いつつ、お得意の『身投げ屋』を聴く。

末廣亭の館内の暖房が効き過ぎて、途中でちょっと意識が途切れる(汗)。

紙切り/正楽

挨拶代わりの相合い傘の後、ひな人形がふたつリクエストされる……でもちゃんと違うパターンの絵柄。

最後にサービスで舞浜のネズミーランドのアイドル。他の寄席だとシルエットだけだけど、末廣亭だからちゃんと中まで切り込むって冗談で言っておられた。

強情灸/志ん彌

江戸っ子の強情さと見栄が楽しい一品。

初天神/左龍

得意ネタだと思う。巧いと思う。でも自分には金坊が濃すぎてあざといと感じる。

ギター漫談/林家ペー

実物見たの初めて。ピンクのTシャツ、ピンクのスエットパンツ、ピンクのギター……。

長屋の花見/小さん

短めの『長屋の花見』。ござの毛氈は出て来ない。

遊び心を持ちましょう/歌之介

短めの漫談をつなぎ合わせたようなネタなんだけど、歌之介ってやっぱ面白い。げらげら笑わせてもらった。

中入り

千早ふる/文左衞門

古典落語のネタをちりばめてご通過を喜ばせる。UFJは「歌武蔵 ふたりいたら 邪魔」と歌武蔵をネタにする。そして最後は「とはの由来」を白鳥に振る。

最高(^^)。大好きだー。

漫才/とんぼまさみ

初めてライブ。関西漫才。割と面白いかも。

支度部屋外伝/歌武蔵

中入り後は文左衞門・歌武蔵・白鳥と私好みの落語家さんがラインナップされていて充実。

相撲ネタと落語家ネタを散りばめた「支度部屋外伝」。関西で100キロ超の落語家が5人出演する落語会に出ているそうで、東京でも同じ企画をやりたいそうな。歌武蔵師匠以外に、キョン師と白酒さんが出演資格をクリアしているとか。

居酒屋/ひな太郎

好きなネタなんだけど、文左衞門・歌武蔵・白鳥のラインナップに入るとちょっと存在感が弱い印象。

太神楽/勝丸

Twitterでつぶやかないでくださいと言われたような気がする。でもハプニングがあった方が寄席はスリリング。

居酒屋ジョニー/白鳥

去年秋の池袋演芸場の三大噺で生まれた作品だそう。ゴッドファーザーとロミオとジュリエットと柳生一族の陰謀が混じったような、でも舞台は椎名町のスーパーライフで、登場人物は擬人化された豆腐やチーズなどという白鳥ワールド。今日は白鳥さんを知らないお客さんも多かったが結構受けた。

そして私は大喝采。スーバーで縄張り争いをする豆腐一家とチーズファミリーの構図の中で許されない愛を語り合う豆腐屋ジョニーとクリームチーズのマーガレット。「あったかメニュー」特集をめぐってスーパーの売り場を増やさんと、公家のマロニーを引き入れようとする両家だが裏切りにあってついに全面戦争に。

豆腐フォンデュ、結構いいセンスのメニューだな。そして、今日の高座のために直前に椎名町のスーパーライフでロケハンしたとかで、小ネタも放り込んで、いい噺に仕上がった。ぱちぱち。

転失気/しあわせ

遅刻ホスト/ぬう生

三遊亭白鳥を知っている人、挙手〜……ざっと三分の一ぐらいか。

自分と白鳥以外はまともな古典やるから、と前置き。

いまどきの若者風なホストの翼くんのお話。

漫才/にゃん子金魚

代演もあったりするのが寄席の常なのだが、今日は出演の順番の入れ替えもだいぶありそうだな……中入り後に予定しているにゃん子金魚がさら口に近いところで出演だわ。

金魚ちゃんの髪にはひな人形が。あれ手作りかな。

近日息子/今松

喜多八師匠の得意ネタだよな……ライブで聴いたのは初めて。

身投げ屋/雲助

琴調さんの代演かしら、随分と浅いところでの出演であられるなぁ、やっぱり今日は出番がかなり入れ替わるみたいと思いつつ、お得意の『身投げ屋』を聴く。

末廣亭の館内の暖房が効き過ぎて、途中でちょっと意識が途切れる(汗)。

紙切り/正楽

挨拶代わりの相合い傘の後、ひな人形がふたつリクエストされる……でもちゃんと違うパターンの絵柄。

最後にサービスで舞浜のネズミーランドのアイドル。他の寄席だとシルエットだけだけど、末廣亭だからちゃんと中まで切り込むって冗談で言っておられた。

強情灸/志ん彌

江戸っ子の強情さと見栄が楽しい一品。

初天神/左龍

得意ネタだと思う。巧いと思う。でも自分には金坊が濃すぎてあざといと感じる。

ギター漫談/林家ペー

実物見たの初めて。ピンクのTシャツ、ピンクのスエットパンツ、ピンクのギター……。

長屋の花見/小さん

短めの『長屋の花見』。ござの毛氈は出て来ない。

遊び心を持ちましょう/歌之介

短めの漫談をつなぎ合わせたようなネタなんだけど、歌之介ってやっぱ面白い。げらげら笑わせてもらった。

中入り

千早ふる/文左衞門

古典落語のネタをちりばめてご通過を喜ばせる。UFJは「歌武蔵 ふたりいたら 邪魔」と歌武蔵をネタにする。そして最後は「とはの由来」を白鳥に振る。

最高(^^)。大好きだー。

漫才/とんぼまさみ

初めてライブ。関西漫才。割と面白いかも。

支度部屋外伝/歌武蔵

中入り後は文左衞門・歌武蔵・白鳥と私好みの落語家さんがラインナップされていて充実。

相撲ネタと落語家ネタを散りばめた「支度部屋外伝」。関西で100キロ超の落語家が5人出演する落語会に出ているそうで、東京でも同じ企画をやりたいそうな。歌武蔵師匠以外に、キョン師と白酒さんが出演資格をクリアしているとか。

居酒屋/ひな太郎

好きなネタなんだけど、文左衞門・歌武蔵・白鳥のラインナップに入るとちょっと存在感が弱い印象。

太神楽/勝丸

Twitterでつぶやかないでくださいと言われたような気がする。でもハプニングがあった方が寄席はスリリング。

居酒屋ジョニー/白鳥

去年秋の池袋演芸場の三大噺で生まれた作品だそう。ゴッドファーザーとロミオとジュリエットと柳生一族の陰謀が混じったような、でも舞台は椎名町のスーパーライフで、登場人物は擬人化された豆腐やチーズなどという白鳥ワールド。今日は白鳥さんを知らないお客さんも多かったが結構受けた。

そして私は大喝采。スーバーで縄張り争いをする豆腐一家とチーズファミリーの構図の中で許されない愛を語り合う豆腐屋ジョニーとクリームチーズのマーガレット。「あったかメニュー」特集をめぐってスーパーの売り場を増やさんと、公家のマロニーを引き入れようとする両家だが裏切りにあってついに全面戦争に。

豆腐フォンデュ、結構いいセンスのメニューだな。そして、今日の高座のために直前に椎名町のスーパーライフでロケハンしたとかで、小ネタも放り込んで、いい噺に仕上がった。ぱちぱち。

大河ドラマ『八重の桜』、容保様がご上洛されて京都守護職に着任される今日の放送分、『組!』スキーな私はあのドラマを思い出しながら幕末史を振り返る時間になるでしょう。

福島

「八重のゆかり号」「戊辰の軌跡号」運行中 会津バス

福島・会津藩校日新館:大河ドラマ「八重の桜」効果 入場者が5割増

栃木

黒羽藩主・大関増裕の死に関わり? 那須神社で洋式銃見つかる 栃木

東京

豪華な岩倉具視邸、ネット競売で古写真発見

神奈川

「黒船に乗り込んだ男」中島三郎助、記念イベント-浦賀ドック跡地で開催

静岡

戸田とロシア、絆の足跡巡る 大使館関係者ら歴史探訪

三重

写真・パネル展:土方歳三を撮影、写真師の企画展−−熊野 /三重

「朝敵」桑名藩読み解き本に 桑名の水谷さん出版

奈良

郡山藩支えた柳沢家当主紹介 大和郡山で「ふるさと歴史塾」 奈良

滋賀

湖国の人たち:「新選組 試衛館の青春」を出版した、松本匡代さん /滋賀

京都

岩倉具視旧宅を京都市に寄贈 幕末に隠棲、歴史の裏舞台

八重の署名発見 京都府立図書館蔵書から

岡山

山田方谷:幕末の備中松山藩で財政再建、大河ドラマ化目指す 16万人が賛同署名 知事、NHKに直訴へ /岡山

新島八重、岡山で講演の記録 1909年、山陽高等女学校で

鹿児島

幕末薩摩のちびっこ教育がものすごかったという話

ブックレビュー

幕末鼓笛隊 奥中康人著 隊列束ねる音楽 源流探る

エンターテインメント

大河ドラマ「八重の桜」を彩る華やかなイケメン俳優陣に注目!!

幕末奇譚 SHINSEN5~剣豪降臨~

三谷幸喜、憧れの天才・野田秀樹への複雑な感情を告白

福島

「八重のゆかり号」「戊辰の軌跡号」運行中 会津バス

会津バス・タクシーを運営している会津乗合自動車(福島県会津若松市)は、2013年内限定で企業再生と地域再生成就に向け、新島八重ゆかりの地を巡る、期間限定・特別仕立ての定期観光バスを運行する。コースは午前「八重のゆかり号」・午後「戊辰の軌跡号」の2コース、ガイド付き。会津若松駅や宿泊施設(東山温泉)から出発し、八重や戊辰戦争のゆかりの地を巡る。効果的に観光スポットを網羅している。運行は原則、各月の土日・祝日、8月のお盆も運行する。

午前「八重のゆかり号」は、会津若松駅を出発、東山温泉駅を経て、大河ドラマ館、鶴ケ城、八重の生誕の地などを巡り、会津若松駅にもどる約3時間30分コース。料金は大人が3000円、小人2000円。午後「戊辰の軌跡号」は、会津若松駅を出発、日新館、飯盛山、武家屋敷などを巡り、会津若松駅にもどる4時間のコース。料金は大人が3500円、小人2500円(いずれも税、入館料など込み)。2コースとも昼食はつかない。

2コースとも事前の申し込みは必要だが、現地発現地着のプランなので、会津若松に着いた後の午後、あるいは宿泊施設に宿泊の後の午前に観光を予定なら、会津バス若松営業所(電話0242-22-5555 9:00-18:00受付)に問い合わせるとよい。事前予約は、電話のほか、インターネットでも受け付けている。

福島・会津藩校日新館:大河ドラマ「八重の桜」効果 入場者が5割増

大河ドラマ「八重の桜」放映開始以来、福島県会津若松市でロケに使われた歴史施設の入場者数が回復し、震災前を上回るところも出てきている。中でも「ならぬことはならぬものです」に象徴される藩士の教育拠点を再現した「会津藩校日新館」には昨年の3倍、震災前の5割増と多くの観光客が訪れ、再評価されている。【乾達】

日新館は、会津藩が藩政改革の中心となる人材養成機関として、1803年に鶴ケ城の西隣に建設。10歳になった藩士の子息が通い、学問や武芸に加え、「什(じゅう)の掟(おきて)」など会津の武士道精神を学んだ。全国の藩校の中で随一とも言われ、ドラマの主人公・山本八重の兄覚馬や、白虎隊士も通った。しかし、戊辰戦争で焼失し、現在の建物は86年に同市北部の河東町に地元有志の手で再建された。

2000平方メートル以上の敷地に、残っていた図面を基に弓道場や水練池まで再現。白虎隊士らが学ぶ様子や史料の展示に加え、宿泊可能な研修施設の機能も持つ。さらに同市では什の掟を基にした「あいづっこ宣言」を小学生が暗唱し、同館で小学4年生が講話や座禅を体験し、10歳の立志をする「半成人式」を行う学校も周辺地域を含め40校以上に上るなど地域の道徳教育の支柱的存在になっている。

脚本家の山本むつみさんや主演の綾瀬はるかさんらドラマ関係者も見学に訪れ、ストーリーや役作りのヒントを得た。初回の放送では什の掟をはじめ会津の精神文化がクローズアップされ、日新館の名もセリフの中に何度も登場した。そのお陰で、週末を中心に大雪が降る悪条件にもかかわらず、関心を持った個人客が県内外から訪れ、春先の団体予約も次々に入っている。

見学者の案内を務める観光事業部長の仮名則嗣(かりなのりつぐ)さんは「綾瀬さんは背筋が伸びる思いがすると感想を語ってくれた。ドラマを見て訪れる人もそういう空気を体感して、先人の生き方や歴史に思いをはせてほしい」と話した。

この他、昨年度は原発事故の影響で約2割減の約49万人に入場者が落ち込んだ鶴ケ城天守閣も、“八重効果”で昨年11月以降は平年並みを回復、1月は隣接する大河ドラマ館オープンの相乗効果もあって15%上回った。2月も昨年の2倍のペースで、来年度は70万人超えを目指す。ドラマ館も2月15日に入場者が3万人に達した。関係者は「週末ごとに大雪が降る中で上々の滑り出し」と話す。

page: 2

大雪の中でも来館者が大幅に増えている会津藩校日新館

………………………………………………………………………………………………………

◇歴史施設の1月入場者状況◇

鶴ケ城天守閣 震災前より15%増

御薬園(松平家庭園) 震災前並みを回復

会津藩校日新館 前年比3倍

会津武家屋敷(西郷頼母邸) 前年比5割増

大河ドラマ館 2月15日で3万人

栃木

黒羽藩主・大関増裕の死に関わり? 那須神社で洋式銃見つかる 栃木

■来月13日から与一伝承館で初公開

黒羽藩主、大関氏の氏神として信仰を集めた那須神社(栃木県大田原市南金丸)で、同藩が幕末に装備していたとみられる洋式銃「エンフィールド銃」1丁が見つかった。近くの那須与一伝承館が同神社の調査を進める中で明らかになった。同館で開かれるテーマ展「大田原藩と戊辰戦争」(2月13日~3月24日)で初めて公開される。(伊沢利幸)

◇

「エンフィールド銃」はイギリスで開発された前装式小銃で、イギリス軍が制式小銃として使用したほか、アメリカ南北戦争でも使われた。日本には幕末に大量に輸入され、戊辰戦争で新政府軍の主力小銃となった。宇都宮藩や黒羽藩などでも装備された。

同館ではテーマ展に向けて昨年から同神社の調査を進め、今年に入り本殿の祭壇下にあった銃を確認。黒羽藩が装備していた銃の一部とみられるが、その存在はこれまで知られていなかった。全長125センチ、重さ3・8キロ。さびが目立ち、「一時的に埋められた可能性もある」(同館)という。

page: 2

那須神社で見つかったエンフィールド銃

同神社付近では幕末、陸海軍奉行を務めた15代黒羽藩主、大関増裕(1837~67年)が謎の死を遂げている。増裕の死には、所持していた洋式銃が暴発したという事故説や自殺説、また着用していたコートに残る弾痕の入射角度などから、銃弾を背中から受けたとみる暗殺説もある。

同館の前川辰徳学芸員は「洋式銃をだれが神社に持ち込んだかなど不明で、謎が多い。増裕の死との関わりがある可能性もあり、今後、解明していきたい」と話す。

テーマ展では戊辰戦争で激戦となった大田原城を取り上げ、書簡や古地図、最後の大田原藩主、大田原●丸(としまる)(1861~1930年)の写真、同藩士が戊辰戦争で付けていた袖印などが公開される。2月17日と3月3日、同17日にはギャラリートークを開催。問い合わせは同館(電)0287・20・0220。

大関増裕(おおぜき・ますひろ) 西洋事情に精通し幕府の陸海軍奉行を務め、勝海舟も軍艦奉行として仕えた。西洋兵術による軍制改革に力を入れた。慶応3(1867)年12月9日、那須神社付近の林で狩猟中に急死した。

●=金へんに生

東京

豪華な岩倉具視邸、ネット競売で古写真発見

幕末から明治初期に活躍した公家・政治家の岩倉具視(1825~83年)が東京・丸の内に住んでいた頃の邸宅を写したとみられる古写真が見つかった。

門前にガス灯があり、馬車が止まっているなど、 豪奢

ごうしゃ

な暮らしがうかがえる。当時の政府有力者の自宅を写した写真は珍しく貴重な発見だ。

倉持基・東大特任研究員(歴史写真学)らが昨春、ネットオークション上で発見した。縦5・8センチ、横10センチで、裏側に「岩倉公邸ノ内」とあり、写っている門や建物が、岩倉家旧蔵の絵図面や記録などと一致することから、1870年秋から84年頃まで岩倉邸だった建物の表門付近の写真とみられる。撮影者、写真の来歴などは不明。

具視は71年に右大臣となり、同年から73年に特命全権大使として欧米を視察するなど、新政府の中心人物として活躍。邸宅はもと 忍

おし

藩(埼玉県)の藩邸で、具視の死後、一家は移転し、建物も壊されたとされる。岩倉家に関する図像資料を調査してきた 研谷

とぎや

紀夫・関西大准教授(文化資源情報学)は「旧岩倉邸は複数の絵図などに描かれているが、写真は極めて珍しい。旧大名屋敷を転用した厳かな門構えから、権勢の大きさを改めて認識できる」と話している。

神奈川

「黒船に乗り込んだ男」中島三郎助、記念イベント-浦賀ドック跡地で開催

幕末に黒船に乗り込んで交渉役を務めた浦賀奉行所与力・中島三郎助をしのぶイベント「中島三郎助まつり」が1月20日、浦賀の住友重機・浦賀工場跡地(横須賀市浦賀4)で開催される。主催は「中島三郎助と遊ぶ会」。今年で6回目。

【画像】イベント会場は歴史遺産「浦賀ドック」の機関工場跡

普段は入ることのできない旧浦賀ドック機関工場を開放して行う歴史イベント。工場内では、函館観光大使・浅岡勤さんによる講演「中島三郎助を語る」、歴史パネル展示、当時をしのぶ創作料理「黒船シチュー」などの飲食ブース、日本舞踊やカントリーダンスなどのステージショーも。

幕末に浦賀奉行所与力だった中島三郎助は、ペリー来航時(1853年)に日本人として最初に黒船「サスケハナ」に乗り込み、幕府の交渉役を務めた。その後、日本初の洋式軍艦「鳳凰丸(ほうおうまる)」建造の中心人物として活躍。安政6(1859年)には日本最初のドライドックが造られ、太平洋横断直前の咸臨丸の修理も行われた。

明治2(1879)年、函館・五稜郭で新政府軍との戦いに参加し、息子2人とともに49歳で戦死。業績をしのび、浦賀の愛宕山に「中島三郎助招魂碑」が建てられた。

開催時間は10時~15時。問い合わせは同会(TEL 046-841-1509)まで。

静岡

戸田とロシア、絆の足跡巡る 大使館関係者ら歴史探訪

日本とロシアの交流団体でつくる「日ロ友好フォーラム21」と駐日ロシア大使館の関係者が16日、沼津市戸田地区を訪れ、「歴史探訪の旅」として両国交流の足跡を巡った。

戸田は、1854年の安政東海地震の津波で大破したロシア使節団を乗せた軍艦「ディアナ号」の代用船「ヘダ号」が建造された地。戸田の船大工や村人の献身的な協力で、大勢のロシア人が帰国を果たした。

歴史探訪では、ロシア使節団を率いたプチャーチン提督が滞在した宝泉寺の一室や、ディアナ号の乗組員の墓、戸田造船郷土資料博物館などに足を運び、先人が育んだ両国間の友情に思いをはせた。

一行は17日、幕末の外交の舞台となった下田市を訪れ、日ロ友好にゆかりのあるクロンシュタット広場などを訪ねるという。

ロシア連邦交流庁駐日代表部のヴィノグラドフ・コンスタンチン部長は「日本の皆さんが当時のロシア人の記録を大切に残してくれていて感激した。将来にわたり、両国の良い関係を築いていきたい」と話した。

三重

写真・パネル展:土方歳三を撮影、写真師の企画展−−熊野 /三重

県立熊野古道センターの企画展「幕末の写真師 田本研造〜土方歳三を撮った男」が2日、熊野市井戸町の市文化交流センターで始まった。幕末の函館で戦死した元新選組副長の土方歳三や明治15年の函館の開拓風景など計120枚の写真、パネルが並ぶ。24日まで。入場無料。

田本は熊野市神川町の生まれ。長崎で医学と写真を学び北海道に渡った。開拓写真を多く手掛けたことから「ドキュメンタリー写真の祖」と呼ばれる。

写真展は函館市中央図書館、北海道大、旧田本写真館を引き継ぐ谷杉アキラ氏の協力を得て、ガラス製のネガから現像された。

3月16日〜5月19日には、尾鷲市の県立熊野古道センターに会場を移す。半分以上の写真を入れ替えて展示するという。【汐崎信之】

〔三重版〕

「朝敵」桑名藩読み解き本に 桑名の水谷さん出版

幕末の戊辰戦争で幕府側につき「朝敵」とされた桑名藩の歴史を県立博物館臨時職員の水谷憲二さん(37)=桑名市多度町=がまとめ、「『朝敵』から見た戊辰戦争 桑名藩・会津藩の選択」(洋泉社)を出版した。

戊辰戦争の初戦の鳥羽伏見の戦いで敗れた桑名藩は、会津藩らとともに朝敵とされた。その後も徹底抗戦した会津藩は戦争に至ったのに対し、桑名藩は城を明け渡し戦争を回避した。著書では盟友だった二つの藩の選択が分かれた理由や、桑名藩の開城に尽力した酒井孫八郎の功績などを記している。

今回の著書は、水谷さんが以前に出した研究書を一般向けにまとめ直した。幕末期に多くの犠牲者を出した会津藩と比べ、桑名藩の当時の歴史は研究が進んでおらず、このような視点からまとめた本は数少ないという。

水谷さんは「地元でも知られていない桑名藩の歴史を知ってもらえれば」と話している。

新書判の二百三十八ページ、八百九十円(税別)。問い合わせは、水谷さん=電090(7697)6976=へ。

(渡辺聖子)

奈良

郡山藩支えた柳沢家当主紹介 大和郡山で「ふるさと歴史塾」 奈良

徳川幕府の要職を担いながら、江戸時代中期から幕末までの郡山藩主などを務めた柳沢家7代の当主を紹介する講演会「柳沢文庫ふるさと歴史塾」が16日、大和郡山市の市中央公民館で開かれ、歴史愛好家らが熱心に耳を傾けた。

地方史誌の専門図書館「柳沢文庫」(同市)が開催。同館の平出真宣学芸員が講師を務めた。

会場では歴史資料などをもとに徳川綱吉に重用された柳沢吉保(よしやす)から、幕末に京都守護を任された保申(やすのぶ)までの当主を紹介。桜田門外の変などで軍事的緊張が高まり、軍役の負担が増す中、当主や家中の力で苦境を切り開いた歴史を伝えた。

図書館では3月17日まで、関連資料を紹介する常設展を開催しており、平出さんは「歴代当主の文化的な側面を示す花鳥画なども展示しているので楽しんでほしい」と話していた。

滋賀

湖国の人たち:「新選組 試衛館の青春」を出版した、松本匡代さん /滋賀

◇一途な若者の群像劇 史実踏まえ生き生きと−−松本匡代さん(55)=大津市

土方歳三、山南敬助、沖田総司、藤堂平助、斎藤一(はじめ)−−。後に新選組の中核を担う若者らがいた江戸の道場、試衛館時代を取り上げた小説「新選組 試衛館の青春」(上下巻、サンライズ出版)。家族のような温かい交流を軸に、京都に上るまでの全40話からなる青春群像劇だ。大津市在住の著者、松本匡代(まさよ)さん(55)に執筆の思いなどを尋ねた。【姜弘修】

◆小説を書くようになった経緯は。

古い話ですが、大学進学の時、好きな物理がしたかった。志望校に受からず、薬学部に入学しましたが、数学や物理は好きでも、化学や生物はそうでもない人間にとって薬学部の勉強は面白くない。うつうつとした日々を過ごしていた時、ふと立ち寄った本屋で手にとったのが司馬遼太郎先生の「花神」。面白くて、それから司馬先生の作品をむさぼるように読みました。やがて「燃えよ剣」に行き当たり、(主人公の)土方歳三にほれてしまいました。現実逃避で頭の中で妄想するように物語を作り、就職する時に記念に自主出版したのが1冊目の「夕焼け 土方歳三はゆく」でした。

◆新選組のどこにひかれますか。

一生懸命に武士でありたい、という一途(いちず)な思いですね。そもそも私の場合、小説を書くことは新選組から始まっていて、本になった時はものすごくうれしかった。

◆新選組結成前の試衛館時代を取り上げた理由は。

就職後は時間も余裕もなく、小説を全く書いていなかった。45歳で勤めを辞め、また書きたくなり、小説の勉強会に入れてもらいました。そこの最初のテーマが独白で「斎藤一〜明治二年五月・越後高田謹慎所にて」を書き、シリーズ化もしましたが、話が暗く、切ないんです。今度はぱあっと明るいものが書きたくなって、今回の作品になりました。

◆史実を踏まえた上で、各登場人物が生き生きと描かれています。人物の造形や挿話の発想は。

page: 2

書き始めたのは第2話で、最初は推理小説にしようと思ったんです。でも、登場人物を付け狙う人物がいつの間にか「いい人」になったりと、知らないうちに趣の違った話になって、斎藤一を試衛館の一員にしようと第1話を入れて。メーンの5人だけでなく、原田左之助や永倉新八、井上源三郎の話も入れたり、近藤勇も1話ぐらい入れないとまずいかなと第16話を書いたりと、まあ、ええかげんなものです(笑)。9人の人物像は今までいろんな本や映画、ドラマで見たものを私好みにブレンドしました。

◆理系出身は小説を書く上で役立っていますか。

文系出身ではないので、修飾語の多い長い文章って読むのも苦手で、読みやすい簡潔な文章を心がけたつもりです。そこは理系かな。でも学生時代、書いた論文が「小説じゃないんだ」と先生に怒られたこともあります。子どものころから文章を書くのは好きで、先天性脳性まひで言語障害もあるので、書くことで自分を表現していたのかもしれません。

◆今作の読みどころと次回作の構想を。

読みどころは優しさ、思いやり、一途さかな。良い人ばかりの中で(登場する)「お栄」の“ちょい悪”の哀(かな)しさも。次回作の構想はいろいろあります。独白シリーズで書いた土方と山南の関係を皆さんに広く読んでもらいたい。県文学祭で特選をもらった小説「和算入門」のシリーズ化や、最近知った幕末志士の赤松小三郎という人、母方の先祖にあたる江戸時代の医師で紀行文を残した橘南谿のことも調べたい。あと科学小説も書いてみたいですね。

==============

■人物略歴

◇まつもと・まさよ

1957年、三重県伊勢市生まれ。名城大薬学部を卒業して薬剤師の資格を取得。奈良女子大理学部物理学科に入り直し、同大学院理学研究科を修了後、日本IBMでシステムエンジニアとして勤務。2002年退社。著書に「夕焼け 土方歳三はゆく」がある。「新選組 試衛館の青春」は全国の主な書店で販売中。

京都

岩倉具視旧宅を京都市に寄贈 幕末に隠棲、歴史の裏舞台

明治政府の重鎮、岩倉具視が隠棲(いんせい)生活を送った京都市左京区岩倉の国史跡「岩倉具視幽棲旧宅」を管理する岩倉公旧蹟保存会が、旧宅を京都市へ寄贈することを決めた。保存会が高齢化などを理由に解散するため、収蔵する多数の重要文化財とともに引き継ぐ。市は一般公開を続ける方針で、積極的にPRしていく。

幽棲旧宅は、徳川家への皇女和宮降嫁の推進などで尊皇攘夷派から命を狙われた具視が1862年から5年間隠れ住んだ。ここで薩摩藩士らとの協議や政策提言が行われ、大政奉還(1867年)の裏舞台となった。

旧宅の敷地内(約1500平方メートル)には洋館の対岳(たいがく)文庫(1928年建築)もあり、薩摩藩を討幕へ促した具視の著作「叢裡鳴虫(そうりめいちゅう)」を始めとする重文約千点のほか、明治維新前後の文書や愛用品などの収蔵品とともに市に寄贈する。

保存会は1925年に設立。入館料収入で旧宅を維持してきたが、近年の見学者は3、4千人にとどまっていた。加えて、役員の高齢化や財団法人から公益財団法人への移行にかかる費用の確保が難しく、解散を決めた。

具視から5代目にあたる京都大名誉教授の岩倉具忠会長(79)は「手放すことに申し訳ない思いもあるが、安心できる市に譲れてよかった。多くの人に知ってもらえるように活用してほしい」と話した。解散後も具視の命日(7月20日)に行ってきた慰霊祭は継続する方針という。

市文化財保護課は「幕末の激動期に関わる計画がなされた建物がそのまま残り、当時をしのばせる貴重な場所。保存会の思いを引き継ぎ、一般公開を続けていきたい」としている。

八重の署名発見 京都府立図書館蔵書から

同志社を創立した新島襄の妻で、NHK大河ドラマ「八重の桜」の主人公、八重の直筆署名が京都府立図書館(京都市左京区)の蔵書から見つかった。府に寄贈されてから30年以上を経ての発見に関係者は驚いている。

平石弁蔵著「会津戊辰戦争」改訂増補第4版の裏見返し部分に「昭和四年四月」「新島八重子」「八十五歳」と墨書されていた。今月3日に本を閲覧した利用者が署名に気付いた。

本は、京都市長を務めた高山義三の長男で元府議の寛さんが1979年に府立総合資料館に寄贈、2000年に図書館に移管されていた。1928(昭和3)年12月発行の第4版から八重への聞き取りが追加されており、八重が同志社の職員だった義三の父、中村栄助に贈ったとみられる。

同志社社史資料センターによると、名前に子を付けるのは当時の流行で、肖像写真の裏書きにも八重子の記載があるという。

14日から3月27日まで図書館1階で展示する。

岡山

山田方谷:幕末の備中松山藩で財政再建、大河ドラマ化目指す 16万人が賛同署名 知事、NHKに直訴へ /岡山

幕末に備中松山藩(高梁市)の財政を再建した山田方谷(ほうこく)(1805〜77)のNHK大河ドラマ化を目指す運動が展開されている。高梁市や県経済界が主導し、観光客誘致などを狙う。100万人を目標にした署名は既に16万人分集まり、24日には伊原木隆太知事が東京のNHKを訪問しドラマ化を直訴する。関係者は「岡山初の大河を」と意気込んでいる。

実行委によると、方谷は備中松山藩の藩政改革で、現在の200〜300億円に当たる10万両の借金を返済。備中ぐわや葉たばこの特産品販売にも成功、「経営者の鏡」と尊敬される人物だ。

大河ドラマ化は、同市の近藤隆則市長が11年に「郷土の偉人を知ってもらいたい」と発案。同市出身の大橋洋治全日空会長らが「財政再建は今の時代が求めるテーマ」と賛同。県商議所連合会なども加わり、昨年10月に署名運動を始めた。

少しでも知名度を上げようと放映中の大河ドラマ「八重の桜」で主人公の夫・新島襄が倉敷市の玉島港に立ち寄った史実に着目。昨年12月には近藤市長らがNHKの松本正之会長に「ドラマ中で玉島で方谷と新島襄が会ったという設定を作ってほしい」と要望した。

経済界出身の伊原木知事は松本会長に直接売り込む。実行委世話人の藤井義和さん(63)は「方谷は産業振興に加え、私塾を開いて後進の育成にもあたった。勤勉な岡山の県民性も全国にアピールできる」と話している。【井上元宏】

新島八重、岡山で講演の記録 1909年、山陽高等女学校で

NHK大河ドラマ「八重の桜」のヒロインとして注目を集める新島八重(1845〜1932年)が山陽高等女学校(山陽女子中・高の前身、岡山市中区徳吉町)で09年に行った講演の記録が広報誌に残っている。会津藩の教えを守り、“ハンサムウーマン(美しい行いをする人)”とたたえられた八重。20世紀を迎えたばかりの講演では、女子生徒に学問で将来を切り開くよう訴えている。

八重は戊辰(ぼしん)戦争(1868〜69年)でスペンサー銃を手に、男装して戦闘に加わるも藩は降伏。同志社大(京都市)を創立した新島襄(43〜90年)の妻となり、日清・日露戦争の際は看護婦として活動するなど波乱の人生を歩み、皇族以外の女性として初めて叙勲を受けた。

講演は、広報誌「みさを 第42号」(A5判84ページ)に2ページ半にわたって掲載されている。山陽学園大(同平井)の図書館書庫に収められていた。

タイトルは「白虎隊」で、自らが砲術を教えた隊士が所属していた白虎隊の戦いや自決の様子などを語りながら「ならぬことはならぬ」などの教えで知られる会津藩の教育が大きな影響を与えていたことを説明。「君につかへ、親につかふる道を知らせてゐました」と述べた。

また、「女子は国の栄の基礎となるものです。故に意志を強く忍耐力に富んでゐなければならぬ、堅い決心をもつて學びの道を辿(たど)られんことを希望します」と強調している。

鹿児島

幕末薩摩のちびっこ教育がものすごかったという話

「日本を取り戻す!」って総理大臣も叫ぶけど、実際、過去の何を取り戻したらいいのだろうか。だいたい、そんな簡単に「昔のいいトコ」だけ取り戻せるものなんだろうか。映画化もされたベストセラー歴史本『武士の家計簿』の著者でもある磯田道史先生は、明治維新をリードした薩摩(さつま)藩出身者たちが“ちびっこ”時代に学んだ教育システムには、今の日本にとってさまざまなヒントがあるという。

■それは戦国時代の知恵の生き残り

磯田 幕末から日露戦争にかけ、かなりの確率で勝てる政治判断を下した人材を、薩摩藩は多く生み出しました。そんな薩摩藩では、武士の子供たちに「郷中(ごじゅう)教育」という独特の教育が行なわれていたんです。「郷中教育」とは、方限(ほうぎり:地域のこと)ごとに6歳から15歳くらいの少年が集まり、そこに15歳以上の先輩がついて行なう自習システム。今の教育はもちろん、幕末に日本中に広まっていた「藩校」ともまったく異なる制度でした。

―そこでちびっこたちは何を学んでいたんですか?

磯田 薩摩の子供は、まず早朝にひとりで先生(主に近所のインテリ武士)の家に行って儒学や書道などの教えを受けるのですが、誰を先生に選び、何を学ぶかは、子供が自分で勝手に決めていいんです。そして次は子供だけで集まって、車座(くるまざ)になり「今日は何を学んだか」を各自が口頭で発表します。決まった校舎や教室はなくて、毎日、子供が順番で、地域の家に「今日はこの家を教室に貸してください」と交渉します。社会性も身につきますよね。

何より大事なのは、皆の先生がバラバラなことです。思想が統一されないし、話す本人は復習になるし、口伝え・耳聞きによって、知識を皆で効率よく共有できる。ちゃんと理解してるか、親よりも厳しく仲間同士でチェックし合います。とにかく先輩は怖い。

―ものすごい会話コミュニケーション重視の学習なんですね。

磯田 対話重視という意味で、郷中教育の中で特に重視されたのが「詮議(せんぎ)」というメソッドでした。今でいう「ケーススタディ」で、起こり得るけど簡単には答えが出ないような状況をいろいろ“仮想”し、その解決策を皆で考え合う訓練です。

例えば「殿様の用事で急いでいるが、早駕籠(はやかご)でも間に合わない。どうするか」とか、「殿様と一緒に乗っていた船が難破した。向こうから一艘(そう)の助け船が来たが、乗っているのは自分の親の敵(かたき)だった。どうするか」とか、「道で侮辱された。どうするか」といったリアルな設問を次々と挙げ、各自が自分だったらどうするかを述べ、皆で議論する。「ハーバード白熱教室」みたいですよね。あの番組は日本でも大人気でしたが、日本人のDNAに、アメリカより先にこれをやってきた記憶があるとさえ思えます。

―あれ? これって薩摩藩だけの教育システムだったのでは?

磯田 実は「詮議教育」は、戦国時代くらいまでは日本中で行なわれていたようです。江戸時代になるまでは、公家や荘官や守護大名のようなごく一部のエリート以外は字を読めなかったので、一般的に武士は、戦(いくさ)の成功・失敗事例を文字でなく耳で学び、皆で議論し、実践的スキルを向上させる学習会を行なっていた。

江戸時代に入ると、藩校のようにテキスト重視の教育が普及していきますが、文字は使わないけど、極めて非常に実践的な中世式の教育スタイルが、九州の端っこにだけ「子供版」として残っていたわけです。実際、当時の薩摩は、国内で最も識字率の低い土地でした。しかし、「明治国家をつくり出した判断力」が、文字でなく口伝えの教育で育まれたのが面白いところで。

―道徳教育はあったんですか?

磯田 これも文字でなく、「日新公(じっしんこう)いろは歌」(日新公は島津の殿様)というのを毎日毎日、それこそ大人になるまでに何万回も唱えました。ちなみに最初の「い」は「いにしえの道を聞きても唱えても わが行ないにせずばかいなし」といって、「どんな昔の教えを聞いても自分で実践しなければなんの意味もない」という意味。やはりすごく実践的な教えですね。

―それをひたすら暗記する?

磯田 文字が読めなくてもリズムで暗唱できるようになっていますが、郷中教育では、例えば「『義』とは何か」といったテーマで議論を繰り返したりして、そうした日常生活の規範を、それぞれが内面化していくんです。

■西郷隆盛が抜擢された理由

―薩摩式教育で、子供たちは何を得られたと思います?

磯田 判断力、決断力、実行力を伴った、まさに「知恵」ですね。定まった知識をテキストで身につけるのでなく、(1)あらゆる事態を仮想し、(2)それに対処するアイデアを考え出し、(3)その中から正しいものを選択し、(4)実行する“度胸”を持つという。「野村ID野球」なんか、ちょっとそれに近かったんじゃないかな。野村監督は古田たちに「野球とは何か」まで質問して。予算はなくても当時のヤクルトは強くなりましたよね。

―ただ、講義やテキストではなく、主に対話だけで学ぶ学習って、グループリーダーの力量にすごく左右されそうですよね。

磯田 それはあります。郷中教育におけるグループリーダーを「二才頭(にせがしら)」と呼んだのですが(二才[にせ]は薩摩で若者の意)、例えば薩摩の城下町で「名二才頭」と噂になっていたのが、下級武士だった西郷隆盛でした。西郷の地元では、子供たちも行儀よく、顔つきも違うと評判だった。西郷は島津斉彬(なりあきら)に抜擢されますが、つまり、天才的な殿様にいきなり召し出されたわけではなく、6歳から20歳ぐらいの間でちゃんと、あいつは指導力があると自然に現場で証明されてたわけです。

だから薩摩藩は校舎も教師もなかったけど、郷中教育で「名二才頭」と呼ばれる若者を採用すれば、後に明治の国家をつくるような人材を効率的に選べた。話が飛ぶけど、今の日本で良い政治家がいないとよくいわれますが、やはり草の根の根っこのところでお互いがお互いを選び合うようなシステムがないと、それは難しいものです。あと、もし今、本当のエリート官僚を選びたいなら、やはり数回のペーパーテストと面接では無理でしょう。選挙もテストも一見公平な方法ですが、リーダーの選び方において今の日本社会は怠けてると僕は思う。もっとしっかり長い時間をかけ、実際の行動のなかから指導者を選んでいくシステムを復活させないと。

―人材を育てるだけでなく、人材発掘の面でも、今の日本にとってヒントがあると。

磯田 あと、今の日本に特に必要という意味では、さっきも話した、あらゆる事態を想定しておく「仮想力」です。明治以降の日本は欧米へのキャッチアップが目標だったから、生きる知識も学校で注入できました。しかし今は、記憶だけでは生きていけない事態を前提とした教育が求められています。それに日本人は、起きたら困るようなことは考えないようにしがちですから。まさに原発事故が、その象徴でした。

―ただ、さすがの薩摩武士たちにとっても、生麦(なまむぎ)事件(1862年、島津久光(ひさみつ)の行列を横切ったイギリス人をその場で斬り殺し、薩摩藩がイギリス軍と戦争する原因となった事件)なんかは想定外だったんじゃないですか?

磯田 そういう事態すら彼らの念頭にあったのではと僕は思うんです。「刀はめったなことでは抜くな。抜いたらただでは収めるな」というのが薩摩武士の道徳教育だったから、とどめは刺した。けど、その直後、島津久光の駕籠をとにかく内陸へ向け必死に走らせるわけ。実際、イギリス陸戦隊は即座に上陸し、島津久光の身柄を拘束しようとしていたんですから。

―では、絶対に負けるとわかっていた、イギリス軍との戦争にはどう対処したんでしょうか。

磯田 薩摩藩はすごいリアリストたちですから。彼らはイギリス軍の大将が乗った旗艦へ向けて砲弾を集中させ、相手の艦長を戦死させるんです。確かに薩摩はあちこち焼き払われ、とても勝ったとはいえないけど、イギリスにその実力は認めさせた。結果的には、「これは簡単に占領できる相手ではない。日本に親イギリス政権を樹立するために組む相手だ」って信用されたんですね。

―最後に、郷中教育は、なんらかの形で、今の日本でも復活させるべきだと思いますか。

磯田 そこには多くのヒントがあります。ただ、薩摩の郷中教育はあくまで忠孝(ちゅうこう)思想なんです。君に忠義、親に孝行。下の者に対し「慈悲をかけよ」という部分も少しはあるけど、根本は上に対する責任を持たせるのが目的の教育です。

でも、これからの日本に必要なのは、そうした身分制社会の教育ではなく、社会的弱者をどう救済するかとか横の関係とかですよね。さらに、郷中教育はやはり戦士の教育なんです。討ち死にしてでもとにかく敵を打ち負かす、チームとして戦に勝つための合理性を追求した教育であり、そこは情報化社会における合理性とは異なる。そこは組み替えないといけません。しかしこの教育が、当時の「人づくり」に大きな成果を挙げたことは間違いありません。

(撮影/本田雄士)

■磯田道史(いそだ・みちふみ)

1970年、岡山県生まれ。静岡文化芸術大学准教授。古文書を読み解き、当時の人々の生活や感情までをも生き生きと描きだす日本史の達人。近年は歴史地震学にも興味を持つ

ブックレビュー

幕末鼓笛隊 奥中康人著 隊列束ねる音楽 源流探る

江戸時代のおわりごろから、西洋のいわゆる列強は日本に姿を見せだした。あちらの文化を、日本へつたえるようにもなっている。もちろん、音楽も。じじつ、この時期、日本各地で鼓笛隊とよばれるマーチング・バンドが、できている。

西洋の軍楽には、軍隊の行進をたばねる力がある。隊列のうごきをととのえる効果が、期待できる。幕末期の諸藩が、これをとりいれようとしたのも、そのためである。

そのころに演奏された鼓笛隊の音楽は、ならばどのようなものであったのか。著者は、日本各地にのこる演奏から、幕末の源流へさかのぼる。フォークロアとして保存されてきた芸能から、舶来の姿をうかびあがらせようとする。俗耳になじんだ「宮さん宮さん……」があやしいことも、おぼろげながら見えてきた。

もちろん、140年をこえる伝言ゲームのせいで、もとの形はわかりにくくなっている。伝統芸能だという思いこみで、邦楽味をつけすぎた保存例も、なくはない。そうした限界もわきまえつつ、著者は遡及の旅にでる。伝承された芸能と、われわれはどうむきあえばよいのかを、深く考えさせられた。

★★★★★

(風俗史家 井上章一)

[日本経済新聞夕刊2013年2月6日付]

★★★★★ これを読まなくては損をする

★★★★☆ 読みごたえたっぷり、お薦め

★★★☆☆ 読みごたえあり

★★☆☆☆ 価格の価値はあり

★☆☆☆☆ 話題作だが、ピンとこなかった

エンターテインメント

大河ドラマ「八重の桜」を彩る華やかなイケメン俳優陣に注目!!

女性ヒロインを意識した演出で脚光を浴びたNHK総合で放送中の大河ドラマ「八重の桜」だが、綾瀬はるかなど女優陣に注目が集まる一方、イケメン俳優陣たちの出演が話題を呼んでいる。

西島秀俊は山本八重(綾瀬はるか)の兄である山本覚馬を演じるが、第3回「蹴散らして前へ」の回では、「腰抜け武士」と罵られた覚馬が、道場で槍の試合を行うシーンにおいて会津藩士としての誇りを堂々と見せ付け、その男気が注目を集めた。また、第6回「会津の決意」から登場している工藤阿須加は、元プロ野球選手・工藤公康氏の息子で、本作が本格的な俳優デビュー作となる。

八重の最初の夫となる川崎尚之助を演じる長谷川博己や、第9代会津藩主の松平容保を演じる綾野剛をはじめ、第5回「松蔭の遺言」で自身の信念を貫き、安政の大獄で処刑された吉田松陰を演じた小栗旬、容保率いる会津藩の家臣として外交官として活躍する神保修理を斎藤工、人情にも厚く武勇に秀でている武士・佐川官兵衛を中村獅童、抜群の政治手腕を持つ梶原平馬を池内博之などの若手俳優人が会津を支えていく人物を演じる。

さらに、幕府政策を擁護する佐幕派には徳川家最後の将軍の座につく徳川慶喜を小泉孝太郎、新撰組副長として市中の警護にあたる土方歳三を村上淳、新撰組三番隊隊長の斎藤一を降谷建志が、対する倒幕派には長州藩のリーダー・木戸孝允を及川光博、西郷隆盛を吉川晃司など幕府を取り巻くイケメン俳優たちの演技にも期待が集まる。

2月17日(日)放送の第7回「将軍の首」では、京都守護職に就任した容保に追随して、覚馬も都へ旅立つことになる。京都への上洛を控えた覚馬が八重や尚之助、三郎とともに出立前の時を家族と過ごすため東山温泉へと向かうシーンに注目だ!

幕末奇譚 SHINSEN5~剣豪降臨~

チェック:『スイッチを押すとき』などの中島良がメガホンを取り、激動の幕末を舞台に描くスタイリッシュな時代劇アクション。幕府崩壊をたくらむ藩士や陰陽師相手に、固いきずなで結ばれた新撰組メンバーたちが戦いを挑む姿を描く。剣客たちを演じるのは、ミュージカル「テニスの王子様」の馬場徹、神永圭祐、馬場良馬、八神蓮、広瀬友祐ら若手注目俳優たち。フレッシュなメンバーたちによる高度な殺陣や驚きのストーリー展開に熱中する。

ストーリー:新撰組八番隊組長の藤堂平助(八神蓮)は、幕府の目付役の護衛中に何者かの襲撃を受ける。何とその正体は、幕府転覆を狙う長州藩の吉田稔麿(高崎翔太)と陰陽師である土御門源春(佐々木喜英)に操られた柳生十兵衛だった。仲間の危機を救うため、新撰組三番隊組長斎藤一(馬場良馬)をはじめ、副長の土方歳三(馬場徹)らが立ち上がる。

三谷幸喜、憧れの天才・野田秀樹への複雑な感情を告白

三谷幸喜と野田秀樹という日本演劇界のトップに立つ2人が初めて舞台でタッグを組む「おのれナポレオン」の制作会見が1月23日(水)、東京芸術劇場にて行われ、作・演出の三谷さん、主演の野田さんを始め、天海祐希、内野聖陽、山本耕史が出席した。

セントヘレナ島に島流しになったナポレオンと彼を取り巻く人々を描いた作品で、自身の作・演出による芝居以外に役者として出演するのは、今回がほぼ初めてとなる野田さんがナポレオンを演じる。そのほか今井朋彦、浅利陽介が出演する。

三谷さんが脚本を執筆したNHK大河ドラマ「新選組!」で三谷さんたっての希望で野田さんが勝海舟役を演じたが、三谷さんは「そのときから役者・野田秀樹に魅力を感じ、舞台で僕が書いたセリフを言ってほしいと思ってました」と語る。三谷さんが考える野田さんの俳優としての魅力を尋ねると「『新選組!』で見て、ビジュアル的にカッコいいなと思いました。セリフの一つ一つは大河的でも、TV的でもないし、何を言ってるか分からないところがあるんだけど(笑)、気持ちが入ってた」と語った。

劇団「夢の遊眠社」を率い、その後も「NODA MAP」で数多のプロデュース公演を行ない“天才”と称されてきた野田さんを、三谷さんはどのように見ていたのか? 三谷さんは「“二大○○”などという言われ方をしてますが、とんでもないです。僕にとっては学生のころから憧れていた大先輩」と尊敬の念を込めて語る。一方で「僕の周りでみんなが『野田だ!』、『遊眠社だ!』って言ってたので、絶対に見に行かないようにしてました。僕は知人が出てないと芝居は見ないんだけど、別れた奥さん(小林聡美)が出てた作品(2003年の『オイル』)を見に行きました。そう言いつつDVDはちょっと見たり…でも、僕の中でそれはOKで劇場に行ったら負けで…(笑)」と憧れと対抗心がない混ぜになった心の内を明かした。

野田さんは3分の1ほど脚本を読んで「三谷さんが私をどう見ていたのかしみじみと実感しています。『申し訳なかったな』、『イヤな思いをさせてたんだな』と感じるようなイヤな奴に描かれてます。『偉くなり過ぎて、言ってくれる奴が周りにいない』というセリフがあって、(自分は)そういう奴なのかな? と反省する部分が多いです(苦笑)」と脚本を通して三谷さんからのメッセージ(?)を受け止めた様子だ。

野田さんの方は三谷さんをどう見ていたのか? について、1992年から93年のロンドン留学から帰国後すぐに「面白いと勧められて『ショウ・マスト・ゴー・オン~幕をおろすな』を見に行った」と明かし、「自分では作れないテイストの違いがあり、尊敬して見てました。つかこうへいさんも『いま、面白い作家は三谷幸喜』と仰っていたのを覚えています」と語った。

今回、三谷さんの演出を受けることになるが「いままで知らなかった役者の気持ちを思い知るんだろうと思います。稽古場にいると、役者が背後でしゃべってるけど、あの楽しい雰囲気に入っていけるんだと楽しみです」と期待を語った。

稽古場でどんなやりとりが繰り広げられるのか楽しみだが、内野さんは「ケンカになったら嫌だなと思ってます(笑)」と心配そうに語るが、三谷さんは「ぶつかることはないと思いますよ」。一方の野田さんは「お望みなら1日くらい、ネチネチと台本のこととか言ってもいいですよ(笑)」と闘志満々だった。

天海さんは「こうやって顔を合わせると、客席で見てみたかったと思います」とワクワクした様子で語り、山本さんも「客席で見られないのが悔しくなるような芝居にしたい」と意気込みを明かした。

「おのれナポレオン」は4月9日(火)より5月12日(日)まで東京芸術劇場プレイハウスにて上演。

『八重の桜』、毎回、覚馬お兄ちゃんと殿にときめいております。

千葉

ちばみなと研究所:房総半島を探求する 幕末 下総の博徒たち 治安維持任され…「警察役」も /千葉

神奈川

開国期に活躍した江戸幕臣、中島三郎助の功績しのびイベント/横須賀

貴重な文化財守れ、箱根関跡で防火訓練/神奈川

静岡

展示:幕末維新の志士の書、下田で /静岡

岡山

山田方谷:幕末の備中松山藩で財政再建、大河ドラマに 16万人が賛同署名 知事、NHKに直訴へ /岡山

コラム

幕末の美貌尼・太田垣蓮月 言い寄る男を拒むため歯を抜いた

千葉

ちばみなと研究所:房総半島を探求する 幕末 下総の博徒たち 治安維持任され…「警察役」も /千葉

「博徒(ばくと)」と聞くと、賭博(とばく)やかつての任〓(にんきょう)映画を思い浮かべる人もいるだろうか。江戸時代に名をはせた博徒たちの出身地といえば、国定忠治の上野(こうずけ)(いまの群馬県)や、清水次郎長の駿河(静岡県の一部)が講談や映画などでなじみ深いが、千葉県北部を中心に茨城県南西部にも広がる下総(しもうさ)も負けず劣らず有名だった。こうした力を持つ博徒の中には、幕府から地域の治安維持を任され、警察的な役割を果たしたケースもあるという。バクチ打ちが警察官? 現代なら大不祥事になりそうな話だが、一体どういうことなのか。江戸時代末期を中心に県内の治安状況を調べてみた。【研究員・小林祥晃】

■〓客人気ランクの3割

一般に、博徒は賭博行為を日常的にする人々を指す。現在は法律で禁じられている賭博だが、江戸時代などかつては、飢饉(ききん)などで農村社会から離れてしまったような「無宿者(むしゅくもの)」の生きる糧になっていた。

無宿者は、江戸時代には戸籍や住民登録のような役割もあった各寺にある信徒の名簿「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」に記載のない人々で、いわば「住所不定」。安定した生活は営めず、賭博の世界に足を踏み入れ、似たような無職者たちと支え合うように博徒の集団を形成した。強きをくじき、弱きを助ける任〓の道を説く場合が多いが、現代の暴力団のように、任〓を暴力行為の正当化のキーワードにしてしまうアウトローもいた。

単なる賭博好きではないこうした博徒が下総にいかに多かったかをうかがわせる資料がある。幕末に世間を闊歩(かっぽ)した〓客の人気ランキングをまとめた「近世〓客有名鏡(きんせいきょうきゃくゆうめいかがみ)」だ。幕末の博徒が浪曲や講談などで広く紹介されるようになった1890(明治23)年に発行されたもので、相撲の番付表のように「大関」「小結」「前頭」などの順で、東日本の博徒149人の名前が連なっている。

前述の「国定忠治」「清水次郎長」の名前も見えるが、県内ではなじみ深い「飯岡助五郎」やその親分の「銚子ノ五郎蔵」、助五郎と抗争を繰り広げた「岩瀬ノ繁蔵」(笹川繁蔵)「勢力(せいりき)富五郎」(勢力佐助)などの名前も関脇や前頭などの上位にランクイン。そして驚くのは、下総を拠点としている者の人数が149人中、なんと40人にも上り、地域別人数では1位だということだ。

ちなみに国定忠治の上野は2位(31人)、3位武蔵(22人)、4位甲斐(11人)、5位江戸(10人)と続く。現在の千葉県中南部にあたる上総・安房は計4人で、やはり下総の突出ぶりが際立つ。

■相次ぐ凶悪事件

なぜ千葉に博徒が多かったのかは後述するとして、これだけ博徒が多いと、しばしば社会を震撼(しんかん)させる事件も起きた。

下総の博徒が起こした有名な二つの事件がある。

ひとつは喜代松(きよまつ)という無宿者のグループが村の娘を数カ月連れ回すという1810(文化7)年の「無宿喜代松一件」で、本格的な誘拐・拉致事件。もうひとつは1849(嘉永2)年の「勢力佐助一件」。博徒の勢力争いに端を発する銃撃・抗争事件で、かかわった博徒たちは、浪曲や映画で有名な「天保水滸伝(てんぽうすいこでん)」にも描かれている。

銚子市文化財審議委員で近世史が専門の米谷博さんは、両事件を題材に当時の下総の自警組織について考察し、論文「近世東下総における悪党の捕縛と組合村」(千葉県史研究第11号別冊)にまとめている。それらによると−−

◇その一 無宿喜代松一件

喜代松は当時、寺社の祭礼で「けがをした」などと言いがかりをつけ、薬代を村からせしめるなど、今で言う恐喝などでしのぐ「チンピラ」。この喜代松とそのグループ4、5人が3月の岩井村不動尊のご開帳の場で、母親と一緒に参詣していた幾世村の娘、せきを襲う。一味は脇差しをちらつかせ、母親とせきを引き離し、連れ去った。

村の若者でつくる自警団が、近隣の村々の若者と連携して捜索し、喜代松は3日後に現場近くをうろついていたところを捕まる。しかし、せきは仲間の長次郎に連れられて利根川を渡り、いまの茨城県にあたる隣国・常陸に連れ込まれていた。喜代松はせきの居場所を供述せず、事件は迷宮入りかと思われたが、5月、江戸にまで連れ去られていたせきが当局に逃げ込む形で発見され、ようやく関係者は検挙された。

◇その二 勢力佐助一件

page: 2

幕末の博徒として有名な九十九里沿岸の飯岡(いまの旭市飯岡地区)を拠点とする飯岡助五郎と、利根川沿いの笹川(東庄町)を拠点とするライバル笹川繁蔵の抗争が発端。1844(天保15)年、以前から対立していた両勢力は利根川で大乱闘。この時は助五郎が事実上敗北したが、3年後、助五郎の子分が繁蔵を殺害する事件が起き、対立は頂点に。そして1849年3月8日、助五郎側は、笹川一派を継いだ勢力佐助(勢力富五郎)の掃討作戦を始めた。

この際、助五郎側は関東地方の治安維持をはかる幕府の役人まで味方につけ、約500人以上の軍勢で佐助を追い込むが、佐助側も負けてはいない。鉄砲を使って銃撃戦を繰り広げた。佐助側は少なくとも10丁の鉄砲を持っていたといい、当時の博徒は立派な武装集団だったことがうかがえる。

とはいえ、佐助も力尽き、ついに4月28日に小南村(東庄町南部)の金毘羅山で自殺。親分が死亡したことで事態は収束し、約50日間にわたる抗争事件は幕を閉じた。

◇関東、幕府の統治力弱く

■実働部隊の「道案内」

なんとも物騒な話だが、しかし、当時の下総にはなぜそんなに荒くれ者が集まっていたのか。これについて、県文書館の田島新・副主幹は次のような背景を挙げる。

まず、地引き網漁や肥料となる干鰯(ほしか)作りが盛んな九十九里浜があり、地域外からの労働力が必要とされていたこと。もうひとつは利根川が重要な物資輸送路で、人、モノの行き来が盛んだったことだ。

前者は助五郎の拠点、飯岡。後者は、繁蔵の陣取った笹川にあてはまる。田島さんは「無宿者や博徒らにとって、下総は『食べていける土地』だった。それだけ経済活動が活発でもあったと言えるでしょう」と話す。

さらに当時の関東地方は、幕府による統治力が弱かったことも事態を悪化させた。

当時、犯人を捕らえることができるのは、領地を治める領主だけ。自分の領地で悪事を働いた容疑者が他の領地に逃げ込んだ場合、その場所の領主に許可を得る必要があったが、当時の関東地方には幕府領や藩領、旗本領などが混在。「隣の家は別の領主、その隣はまた別の領主」というケースも珍しくなかった。

これでは容疑者の迅速な「逮捕」はできず、取り逃がすことにもなりかねない。

page: 3

そこで幕府は1805(文化2)年、幕府直轄領や旗本領、寺社領などにかかわらず、逮捕権限を持つ「関東取締出役(かんとうとりしまりしゅつやく)」を設置。治安の強化を試みた。アメリカのFBI(連邦捜査局)のようだが、発足当初の関東取締出役はわずか8人。このため、実働部隊として国ごとに4、5人の「道案内」が置かれた。

道案内とは、関東取締出役が村を視察する時に、文字通り道案内などの手助けをするのが任務。十手を持たされ、犯罪者の逮捕や担当区域内の治安状況の報告・情報収集なども任された。現代社会なら警察署長か、それ以上の権限を持つ警察幹部に当たるだろうか。

驚くのは前述の博徒、飯岡助五郎も、実は道案内だったということだ。助五郎側が約500人もの軍勢で佐助を追い込んだ際、「味方」となった幕府の役人はこの関東取締出役なのだ。

助五郎は一連の抗争で、関東取締出役から「繁蔵や佐助を逮捕するように」との命令を受けており、地域社会に彼らをかくまう仲間がいれば、幕府の威光で厳しく取り締まれた。事件後処罰された佐助の子分や協力者らは50人以上いたが、およそ半数は佐助らに金銭や食事を与えたり、宿を提供したりした者だった。

■社会との微妙な関係

しかし、なぜ博徒が治安維持の最前線を担う道案内になることができたのだろうか?

米谷さんによると、「道案内」は地域の隅々にまで精通していることが必要だが、そのほかにも、けんかや争いごとの仲裁、緊急時には危険な現場に踏み込む度胸や機動性も要求されたという。米谷さんは「表の世界だけでなく、裏社会にも顔の利く人物でなければ務まらない。そういった事情から、道案内には地域の名士など身元のしっかりした者だけでなく、博徒なども任されるようになったのでしょう」と解説する。

道案内は地域社会で「親分さん」と呼ばれていたという。事件の解決や犯罪の防止には、昔も今も地域住民からの情報提供が不可欠なだけに、博徒であろうとなかろうと、村人から頼りにされる人物が治安維持の最前線に立っていたということかもしれない。

当時の博徒は「やくざ」とも呼ばれたが、「やくざ」のあて字として「厄座」や「役座」という表記があるそうだ。「厄」となるか「役」となるか。社会とアウトローの微妙な関係について、考えさせられた。

==============

◇研究所長の感想

page: 4

時間のつながりを感じずにはいられない。博徒同士の抗争やかどわかしなど、現代の裏社会の事件簿を読んでいるようだ。そこから私たちは、得てして「人の世はいつも同じ」などと情緒的にとらえがちだが、注意が必要だ。暴力も権力者との癒着も、決して今に引きずってはいけない歴史だろう。【清水忠彦】

神奈川

開国期に活躍した江戸幕臣、中島三郎助の功績しのびイベント/横須賀

開国期から維新にかけて活躍した江戸幕臣、中島三郎助(1821~69年)の功績をしのぶイベント「中島三郎助まつり」が20日、ゆかりの地の横須賀市浦賀で開かれた。地元住民でつくる「中島三郎助と遊ぶ会」が主催する恒例行事で、今回は設立20周年の記念を兼ねた。

中島三郎助は浦賀奉行与力の家に生まれ、自らも与力となった。1853年に米海軍ペリー提督が浦賀に来航した際、「黒船」の旗艦に乗船して対応する役を務め、日本初の洋式軍艦の建造にも関わった。

戊辰戦争が始まると江戸を脱出し、箱館(函館)で新政府軍と戦い、戦死している。

会場となった住友重機械工業の旧・機関工場内では、中島の足跡をたどるパネル展示や、来航時のペリー艦隊に由来するシチューの試食など、さまざまなイベントが催され、大勢の来客でにぎわった。

「中島三郎助と遊ぶ会」は中島が最期を遂げた函館とも交流しながら、功績を広める活動を続けている。三浦一幸事務局長は「日本の開国と近代化に関わった人物だが、同世代の土方歳三に比べるとうずもれており、多くの人に知ってほしい」と話していた。

貴重な文化財守れ、箱根関跡で防火訓練/神奈川

26日の文化財防火デーを前に、箱根町箱根の国指定史跡「箱根関跡」で25日、防火訓練が行われた。

文化財防火デーは、1949年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことなどから定められた。箱根関所は、戊辰戦争時に火を付けられたことがあるという。

消防や関所関係者約20人が参加。関所内の大番所から出火したとの想定で、初期消火を行い、観光客への避難の呼び掛けも実施。駆け付けた消防隊員が雪の残る関所の建物に向かって放水した。

小林恭一教育長は「訓練を契機に防災の気構えをしっかり持ってほしい」と話していた。

静岡

展示:幕末維新の志士の書、下田で /静岡

幕末・明治期に活躍した人物の書を展示した「幕末三舟名墨展」と「幕末維新の志士名墨展」が下田市の下田市民文化会館で開かれている。

「幕末の三舟」こと幕臣の勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟はそれぞれ能書家として知られ、多くの書を残している。風待ち港の下田は江戸と京都の海上交通の要所で、三舟や維新の志士らも滞在したといい、関係者の書が多く残っている。

徳川家康の遺訓を書いた海舟の「東照公御遺訓」や、鉄舟の菊の花の墨絵に詩を添えた「菊花自画讃」、泥舟の富士山の絵と詩の「富士画賛」など、詩書画に通じた文人ぶりが伺える。

また、山県有朋や有栖川宮、大久保利通などの書も展示され、珍しい平賀源内の書画もある。14日まで。入場料500円。【扇沢秀明】

岡山

山田方谷:幕末の備中松山藩で財政再建、大河ドラマに 16万人が賛同署名 知事、NHKに直訴へ /岡山

幕末に備中松山藩(高梁市)の財政を再建した山田方谷(ほうこく)(1805〜77)のNHK大河ドラマ化を目指す運動が展開されている。高梁市や県経済界が主導し、観光客誘致などを狙う。100万人を目標にした署名は既に16万人分集まり、24日には伊原木隆太知事が東京のNHKを訪問しドラマ化を直訴する。関係者は「岡山初の大河を」と意気込んでいる。

実行委によると、方谷は備中松山藩の藩政改革で、現在の200〜300億円に当たる10万両の借金を返済。備中ぐわや葉たばこの特産品販売にも成功、「経営者の鏡」と尊敬される人物だ。

大河ドラマ化は、同市の近藤隆則市長が11年に「郷土の偉人を知ってもらいたい」と発案。同市出身の大橋洋治全日空会長らが「財政再建は今の時代が求めるテーマ」と賛同。県商議所連合会なども加わり、昨年10月に署名運動を始めた。

少しでも知名度を上げようと放映中の大河ドラマ「八重の桜」で主人公の夫・新島襄が倉敷市の玉島港に立ち寄った史実に着目。昨年12月には近藤市長らがNHKの松本正之会長に「ドラマ中で玉島で方谷と新島襄が会ったという設定を作ってほしい」と要望した。

経済界出身の伊原木知事は松本会長に直接売り込む。実行委世話人の藤井義和さん(63)は「方谷は産業振興に加え、私塾を開いて後進の育成にもあたった。勤勉な岡山の県民性も全国にアピールできる」と話している。【井上元宏】

コラム

幕末の美貌尼・太田垣蓮月 言い寄る男を拒むため歯を抜いた

利己主義、個人主義の蔓延は、血縁や地縁の絆が強かった時代に比べて社会の弱体化を招いている。しかし、これは日本人本来の姿ではない、と日本史家の磯田道史氏はいう。江戸時代に生きた人々の「無私の精神」は、とかく利益や我欲に傾きがちな現代日本人の人生観に深い余韻を与えるはずだ。焼き物で稼いだ金で橋を架け、書画を人に与えた美貌の尼・太田垣蓮月の生き様を、磯田氏が紹介する。

* * *

太田垣蓮月(1791~1875)は幕末の乱世に京都で生き、無私を実践し尽くしました。蓮月は大変な美貌のうえ、詩作から陶芸、書画と幅広く手を染めています。ただ、彼女の作品が一流かというと、首を傾げたくなる。各界の達人の逸品と並べると、どうしても見劣りします。でも、彼女の人生と無私を希求した姿勢は間違いなく超一流。高潔で清廉、誰にも真似のできないオリジナリティに満ちています。

中でも、二度の不本意な結婚に破れ、得度(出家)してからの後半生が凄まじい。陋屋(ろうおく)に住まい、言い寄る男どもを排するために、歯を抜いて美しい顔を台無しにしてまで、無私の境地へと疾走していくんです。

彼女は、世俗的には汚く無価値である泥をこね、焼き物という価値あるものを作り出すことに力を注ぎます。ことに彼女の埴細工は安政の頃、結構な値で取引されました。その金を使わずに貯め、京都の鴨川に今もある丸太町橋を架けます。

本人は家財道具を持たず、来客があると木の葉の上に飯を盛っていた。しかも、埴細工や書画を人にくれてやる。挙句の果てには、贋作にまで自分の作だと保証を与えて他人を儲けさせました。蓮月の無私が際だったのは、江戸無血開城への提言です。彼女は西郷隆盛に和歌を送りました。

「あだ味方 勝つも負くるも 哀れなり 同じ御国の人と思へば」

この一首が西郷を感動させ、江戸を無益な殺戮と破壊から守りました。かような芸当ができたのも、彼女が無私に生きていたからにほかなりません。蓮月こそ、泥の池に咲いた美しき蓮といっていいでしょう

※週刊ポスト2013年1月25日号

昼夜たっぷり落語漬け。

【昼の部】

元犬/扇

間もなく二つ目になる扇ちゃん、シロがマンガチック。

黄金の大黒/一之輔

前日、岩手で高座があり、飲み過ぎて自宅のトイレで……というマクラ。確かによみうりホールの形状はアレに似ている(苦笑)。

鉄板ネタではあるのだけど、今日も『黄金の大黒』でした。出番が浅いところなので、確かに似合いではあるのだけど。そして、またかと思いつつも、やっぱり大笑いしてしまう。

味噌蔵/市馬

わーい、生で聴くのは初めてなネタ。そして市馬さんの喉で調子っ外れな磯節を聴けた。

頻出する「ドガチャガする」が楽しい。

(中入り)

曲独楽/紋之助

暖かい観客に励まされ、今日は頑張ったなぁ。最前列のお客様に協力してもらってトトロの綱渡りも大成功。最後は観客席を回って披露するサービス。

抜け雀/白酒

トリの白酒師匠、マクラは今日の落語会のバッティングぶり……一之輔さんと市馬さんは大田区の落語会に飛んでいった(三三さんとの三人会……「よってたかって」昼夜とバッティングしたため、涙を呑んで諦めたんだよなぁ)とか。

もともと好きなネタではあるのだけど、今日の白酒さん、たっぷり聴かせてくれた。相模屋の女房が「ふぐ」に例えられるところに笑ったなぁ。

【夜の部】

つる/さん坊

格安自殺ツアー/百栄

……すみません、睡魔に襲われました(^_^;)。

締め込み/三三

好きなネタなのに睡魔に襲われ「うん出刃」聴き損ねたことに凹みます……。

漫談/ロケット団

寄席で聴く漫才の中で一番笑わせてもらっていると思う。古いけど『北の国から』ネタにいつも爆笑させられる。

錦木検校/喬太郎

初めて生で聴くことができた『錦木検校』。元は『三味線栗毛』だが、喬太郎版は落とし噺ではなく、子劇的な場面で人情噺に仕立てている。

風邪で声が枯れていいコンディションではなかったが、しんみりするラスト。

【昼の部】

元犬/扇

間もなく二つ目になる扇ちゃん、シロがマンガチック。

黄金の大黒/一之輔

前日、岩手で高座があり、飲み過ぎて自宅のトイレで……というマクラ。確かによみうりホールの形状はアレに似ている(苦笑)。

鉄板ネタではあるのだけど、今日も『黄金の大黒』でした。出番が浅いところなので、確かに似合いではあるのだけど。そして、またかと思いつつも、やっぱり大笑いしてしまう。

味噌蔵/市馬

わーい、生で聴くのは初めてなネタ。そして市馬さんの喉で調子っ外れな磯節を聴けた。

頻出する「ドガチャガする」が楽しい。

(中入り)

曲独楽/紋之助

暖かい観客に励まされ、今日は頑張ったなぁ。最前列のお客様に協力してもらってトトロの綱渡りも大成功。最後は観客席を回って披露するサービス。

抜け雀/白酒

トリの白酒師匠、マクラは今日の落語会のバッティングぶり……一之輔さんと市馬さんは大田区の落語会に飛んでいった(三三さんとの三人会……「よってたかって」昼夜とバッティングしたため、涙を呑んで諦めたんだよなぁ)とか。

もともと好きなネタではあるのだけど、今日の白酒さん、たっぷり聴かせてくれた。相模屋の女房が「ふぐ」に例えられるところに笑ったなぁ。

【夜の部】

つる/さん坊

格安自殺ツアー/百栄

……すみません、睡魔に襲われました(^_^;)。

締め込み/三三

好きなネタなのに睡魔に襲われ「うん出刃」聴き損ねたことに凹みます……。

漫談/ロケット団

寄席で聴く漫才の中で一番笑わせてもらっていると思う。古いけど『北の国から』ネタにいつも爆笑させられる。

錦木検校/喬太郎

初めて生で聴くことができた『錦木検校』。元は『三味線栗毛』だが、喬太郎版は落とし噺ではなく、子劇的な場面で人情噺に仕立てている。

風邪で声が枯れていいコンディションではなかったが、しんみりするラスト。

昨日はとても悩ましい夜でした。渋谷文化総合センター大和田 さくらホールで談笑師匠、伝承ホールで白酒師匠二席にゲスト市馬師匠、渋谷パルコで志の輔らくごは別の日にチケット取っているので選択肢には入りませんでしたが、他にもイイノホールで三三さんが一之輔さんゲスト、内幸町ホールで白鳥さんが女性落語家たちと落語会、と、わざわざバッティングさせなくてもいいじゃんって企画がメジロ押しでした。特に白酒・市馬と談笑の両方チケット取れちゃった私は最後まで悩んだ末に談笑さんを選びました。

iPhoneから送信

真田小僧/笑二

笑二くんの面白さが少し分かってきました。ちょっとしたことなんだけど、おかしみを感じさせるっていう芸風ですね……談笑師匠がどう育てていくのか楽しみです。

スタンダップコメディ山中ショー付き/松元ヒロ

去年の談志家元一周忌の一門会でゲスト出演したので二度目かな。いきなり阿部・麻生のものまねから始まり、反原発デモに参加した時の様子を熱く語り、労働組合や平和運動イベントのゲストで稼いでいるといい(家元には「平和を食い物にしている」といわれたらしい・苦笑。でも戦争を食い物にしているとか原発を食い物にしているとかよりはずっといい)。

「山中ショー」というのは、楽屋に遊びに来たフジテレビの元アナウンサーであるところの山中さんを壇上にあげ、今日のニュースと天気予報を読んでもらって、ヒロさんがパントマイムでそれを表現するというもの……下ネタ満載ですが場内爆笑の渦でした。

千早振る 変形A/談笑

談笑師匠のネタでは初めて聴きました。前半は典型的な「千早振る」。後半にもうひとつの百人一首ネタで小野篁(おののたかむら)の「わたの原 八十島(やそしま)かけて 漕(こ)ぎ出でぬと人には告げよ 海人(あま)の釣り舟」をトンデモ解説するという。

冗談音楽/ポカスカジャン

初めて見たけど、面白かったです。映画『ロッキー』のテーマを和楽にアレンジするとか、津軽弁での言葉をボサノバ風にアレンジするとか、築地市場のセリの様子をフラメンコにするとか、こういう方向性は大好き。『笑点』のテーマをベンチャーズ風にする時にギターのピックが飛んで不明になり、やむなく指で弾くという右側の人、指切れませんでしたか。お疲れさまでした。

黄金餅/談笑

お正月なので目出度い噺から(苦笑)……って、特に談笑版は下手人誰だよってアレンジが入るので決して目出度くはないのですが、落語界の貧乏長屋の中でも一番底にいるらしい西念坊主と金蔵の金への執着が因果だなぁという噺です。途中の言い立てやら、談笑流のブラックジョーク的な入れごとがあったりして、陰々滅々ではないですが。

最後のご挨拶で、四日ほど前の夢に家元が登場したとか。その夢の中での家元の振る舞いが、自分やその他の弟子たち、またお客様たちに挨拶に出てきたようだったので報告しますって内容……家元と談笑さんの絆を思って、じわーんとしました。

iPhoneから送信

真田小僧/笑二

笑二くんの面白さが少し分かってきました。ちょっとしたことなんだけど、おかしみを感じさせるっていう芸風ですね……談笑師匠がどう育てていくのか楽しみです。

スタンダップコメディ山中ショー付き/松元ヒロ

去年の談志家元一周忌の一門会でゲスト出演したので二度目かな。いきなり阿部・麻生のものまねから始まり、反原発デモに参加した時の様子を熱く語り、労働組合や平和運動イベントのゲストで稼いでいるといい(家元には「平和を食い物にしている」といわれたらしい・苦笑。でも戦争を食い物にしているとか原発を食い物にしているとかよりはずっといい)。

「山中ショー」というのは、楽屋に遊びに来たフジテレビの元アナウンサーであるところの山中さんを壇上にあげ、今日のニュースと天気予報を読んでもらって、ヒロさんがパントマイムでそれを表現するというもの……下ネタ満載ですが場内爆笑の渦でした。

千早振る 変形A/談笑

談笑師匠のネタでは初めて聴きました。前半は典型的な「千早振る」。後半にもうひとつの百人一首ネタで小野篁(おののたかむら)の「わたの原 八十島(やそしま)かけて 漕(こ)ぎ出でぬと人には告げよ 海人(あま)の釣り舟」をトンデモ解説するという。

冗談音楽/ポカスカジャン

初めて見たけど、面白かったです。映画『ロッキー』のテーマを和楽にアレンジするとか、津軽弁での言葉をボサノバ風にアレンジするとか、築地市場のセリの様子をフラメンコにするとか、こういう方向性は大好き。『笑点』のテーマをベンチャーズ風にする時にギターのピックが飛んで不明になり、やむなく指で弾くという右側の人、指切れませんでしたか。お疲れさまでした。

黄金餅/談笑

お正月なので目出度い噺から(苦笑)……って、特に談笑版は下手人誰だよってアレンジが入るので決して目出度くはないのですが、落語界の貧乏長屋の中でも一番底にいるらしい西念坊主と金蔵の金への執着が因果だなぁという噺です。途中の言い立てやら、談笑流のブラックジョーク的な入れごとがあったりして、陰々滅々ではないですが。

最後のご挨拶で、四日ほど前の夢に家元が登場したとか。その夢の中での家元の振る舞いが、自分やその他の弟子たち、またお客様たちに挨拶に出てきたようだったので報告しますって内容……家元と談笑さんの絆を思って、じわーんとしました。

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カテゴリー

最新記事

(10/19)

(09/13)

(07/16)

(03/25)

(03/24)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚