新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

台風の影響で雨風が強くなったので4時半にオフィスを出ましたが、自宅に着いた時には雨が止んでました^_^;。

宮城

仙台藩士幕末渡米記

京都

花園大准教授ら、幕末の京町家を立体CGに

徳島

殿様の肖像:歴代徳島藩主 14代藩主・蜂須賀茂韶/上 /徳島

香川

咸臨丸渡米150年で記念事業/丸亀

山口

周南再生塾:「松陰と龍馬」テーマに 一坂さん、25日に公開講座 /山口

コラム

カッコいい“髪形”の歴史上の人物は?

宮城

仙台藩士幕末渡米記

150年後子孫が現代語訳出版西洋文明克明に記録

出版した本を手に、玉蟲の魅力を語る山本さん

幕末の動乱期、幕府使節団の一員として渡米した仙台藩士・玉蟲(たまむし)左太夫が記録した、「航米日録」の全文を現代語訳した「仙台藩士幕末世界一周」が出版された。翻訳したのは玉蟲から5代目の子孫にあたる仙台市の山本三郎さん(74)。玉蟲は武士の常識にとらわれず、民主主義の理念をくみ取り、西洋文明を詳細に記録。今年は渡米から150年後にあたり、山本さんは「幕府使節団や玉蟲のことを若い人にも知ってほしい」と話している。

◆咸臨丸が随行

玉蟲は1860年1月に日本を立ち、日米修好通商条約の批准書交換のため、幕府正使が乗ったポーハタン号の一員として渡米。勝海舟らが乗った随行艦が咸臨丸だった。一行はニューヨークで10万人の市民から大歓迎を受けるなどして、アフリカ、インド洋を巡り、同年9月に帰国した。

航米日録は全8巻あり、出発から帰国までを記録した7巻までは、正式な記録として仙台藩に献上された。8巻は個人的な感想が記され、当時の体制を批判する意見も書かれている。

翻訳本は1~7巻を巻ごとに章立てし、時系列で紹介。8巻は「三郎のひと言」として、関連個所に山本さんの解説付きで挿入した。

玉蟲は太平洋を渡る途上、アメリカ人の艦長が水夫と一緒に嵐に立ち向かい、すぐに全員に報奨金を出したことに感銘を受け、「このようであるから、一旦(いったん)緩急の時には全員が身を忘れて力を尽くすのだ。この国が盛んな理由も、こんなところにあるのであろう」と記した。病死した水夫のため涙を流す艦長に対し、自国は「上下の情は誠に薄く、彼らに対して恥ずかしい」と封建体制に批判的な意見も明かしている。

西洋文明への関心は高く、蒸気機関や汽車には特に興味を示した。水洗トイレやシャワー、洗濯機などについても使用法や仕組みを観察、克明に記録。料理にも触れ、ビールは「苦味なれども口を湿するに足る」と感想を残した。

◆列強に警戒感

一方、当時、アジア進出を目指す列強への警戒感もにじむ。ハワイで会った中国人の薬商からは、英国人について「野蛮人で虎やオオカミに等しく、心は残忍で聖道とは全く相反している」と聞かされた。サンフランシスコでは友人が現地の中国人から聞いた話として「米国は最初は親切だが、用心しなければいけない」との助言が紹介されている。

「玉蟲は武士階級を超えたやわらかい頭で客観的に物事をとらえ、幕府や薩長ではなく日本ということを意識していた。坂本龍馬と同時代に、そういう傑物が仙台にいたことを知ってほしい」と山本さんは話す。

四六判520ページで2100円(税別)。問い合わせは出版社「荒蝦夷(あらえみし)」(022・298・8455)。

◇玉蟲左太夫

1823年に仙台藩士の家に生まれたが、脱藩して江戸に。57年蝦夷(えぞ)地と呼ばれた北海道や樺太を巡行、気候や風土、アイヌの生活様式などを「入北記」にまとめた。渡米後は再び仙台藩士に取り立てられ、戊辰戦争では奥羽越列藩同盟の結成に尽力し、その後、責任を問われて69年、切腹した。

京都

花園大准教授ら、幕末の京町家を立体CGに

江戸後期から末期の間取図を基に、京町家を精密に復元した立体CG(コンピューターグラフィックス)を、花園大の師茂樹准教授(情報歴史学)と文化遺産学科の学生たちが制作した。当時の生活文化の一端を実感でき、町家の構造を考える上でも役立つという。

同大学の明珍健二准教授が、天保5(1834)年の婚儀の記録と一緒にまとめられた梅忠町(三条通の烏丸-東洞院間の両側)の町家27軒の間取図を発見した。当時の町家は多くが焼失し、その構造を知る貴重な史料だった。高さ制限で天井が低かったため、利用実態がよく分からない2階の図面も添付され、家人や使用人が居住していた可能性があることも分かった。

CGは、うち1軒の呉服屋を、間取図と現存する町家や絵画などを参考にミリ単位まで正確に復元した。2軒をつなげたとみられる間口18メートル、奥行き12メートルの大きな町家で、帳場や走り庭、土蔵、井戸、手洗いのほか、格子や調度品も再現した。CGの視点は屋内外を自由に移動でき、実物に近い色調に変えれば当時の町家の雰囲気も体感できる。

師准教授は「正確に復元することで、2階の空間利用など京町家の構造を詳細に検討できる。情報端末から見られるようにして、学習や観光にも使えるようにしたい」と話している。

徳島

殿様の肖像:歴代徳島藩主 14代藩主・蜂須賀茂韶/上 /徳島

◆14代藩主・蜂須賀茂韶-(1846~1918)

◇最後の藩主 廃藩の意義、告諭し去る

14代・茂韶(もちあき)は徳島藩最後の藩主だ。明治維新を迎え藩が消滅した後は、華族に列し、中央で活躍した。東京府知事、貴族院議長、文部大臣と政府の要職を歴任しただけでなく、数多くの企業の創業・経営に携わり、産業界にも大きな足跡を残した。また、北海道では農場の経営にも取り組むなど活躍の幅は広く、茂韶時代の蜂須賀侯爵家は大富豪として繁栄する。だが、藩主・知藩事時代の茂韶は、明治政府の目指した中央集権化の中で、波乱に巻き込まれた。

◇

茂韶の父、13代・斉裕が徳川将軍家の出身であることから、幕末の徳島藩は倒幕か佐幕か、立ち位置を明確にできなかった。だが、鳥羽・伏見の戦いで旧幕府側が敗れ、同時期に斉裕が死没したことで、徳島藩は新藩主・茂韶のもと、倒幕へと方針を固め、戊辰戦争にも加わっていく。

出遅れ感は否めないが、茂韶は新政府の中枢に入り込むことに成功した。公家の三条実美や岩倉具視、前佐賀藩主・鍋島直正、長州藩主・毛利敬親の養嗣子・元徳らと並んで、新政府の議定に任じられ、さらに新政府が明治2(1869)年に民政を管轄する民部官を新設すると、トップの民部官知事になった。官職も歴代藩主として最高となる権中納言に上っている。

もちろん、実権は大久保利通や木戸孝允(桂小五郎)ら維新志士たちが握っており、「お飾り」の色合いが強いのは否めない。だが、茂韶のもとで民部官副知事だった長州藩出身の広沢真臣は「阿公(茂韶)は華族中格別御人材、既ニ御維新砌(みぎり)より議定職ニ御奉命故、必す藩政御不都合之議は無之御事」と書簡に記し、茂韶の資質を評価している。

ところが皮肉なことに、この書簡が書かれてすぐ、「藩政御不都合之議」が徳島藩を揺るがすことになる。明治3(1870)年5月、徳島藩士が筆頭家老・稲田家の家臣を襲撃した庚午事変が発生したのだ。

事変については多くの書籍で触れられており、最近では県立文書館が07年に特別企画展を開催した際、新政府の公文書や日記などをもとに詳細にまとめている。

稲田家は、藩内で別格の存在だった。祖先の稲田植元(たねもと)は、徳島藩主蜂須賀家の家祖・蜂須賀小六正勝と同僚のような間柄で、ともに織豊政権の天下統一事業の中で戦った。徳島藩成立後の同家は、大名並みの1万4000石以上を与えられ、淡路統治の要である洲本城代を務めた。また、幕末期には徳島藩とは対照的に勤皇派として積極的に倒幕運動に加わり、功績を残している。

1869年、中央集権を目指す新政府は大名から天皇に版図と領民(戸籍)を返還させる版籍奉還を実施する。茂韶の立場も藩主から、徳島藩知事(知藩事)へと変わった。これに伴い、藩の制度改革も始まった。藩士は士族に区分され、収入はそれまでの約1割に減らされた。さらに、茂韶から見て家臣の家臣(陪臣)にあたるものは士族とされず、一段下の卒族とされた。

この改革は広く藩士に不満を生じさせたが、特に稲田家中にそれは強かった。大半が陪臣として卒族に位置づけられ、また卒族は藩に直属するので、それまでの稲田家当主との主従関係解消も求められたのだ。

不満を募らせた稲田家は、幕末の功績をアピールしながら、士族編入を求める運動を展開。一方、藩内ではこの動きを茂韶への不忠行為とする声が強まり、両者の対立が表面化していった。

新政府は両者の対立に厳しい裁定を下す。稲田家に北海道への移住・開拓を、徳島藩にはその開拓費の負担を命じたのだ。だが稲田家は移住開拓を受け入れる条件として分藩独立を要求。藩側の強硬派藩士が暴発した。

決起した藩士たちは、攻撃目標として稲田家の拠点である洲本と猪尻(美馬市脇町猪尻)を狙った。洲本では藩兵たちが、稲田屋敷や稲田家家臣の屋敷を次々と攻撃、稲田側に死者15人、自殺者2人、負傷者多数が出た。一方、猪尻攻撃は藩庁の必死の説得工作が成功して未遂に終わるが、その過程で説得にあたった藩士2人が切腹し、犠牲となった。

事件は、茂韶に責任が及ばないよう考慮してか、彼の上京時に起きた。とはいえ、何十人もの死傷者を出す事件の発生は、十分に藩の存亡のかかった事態だった。事変後の徳島藩士たちへの処分は厳しく、首謀者とされた10人は死罪に、さらに大勢の藩士らに流罪や禁固刑が言い渡された。茂韶も太政官に謹慎を命じられている。

事変後、稲田家は北海道へと移住。また同家の領地は淡路島に集められ、兵庫県に組み込まれた。この後、廃藩置県後に成立した徳島県が淡路島南部を県域としたり、名東県(現・徳島市に県庁があった県)が島全域を管轄する時代もあったが、近代以降の県境は鳴門海峡に落ち着くことになった。

1871年、廃藩置県が行われ茂韶ら全国の知藩事は免官、東京に移住することになった。茂韶は同年の暮れ、士族・平民に対し、「世襲の知事を免じ、広く人材を求めるのは当然のことわり」と廃藩置県の意義をアピール、「四民一同よく茂韶の心情を理解してほしい」と切々と告諭し、徳島を後にしている。

最後の藩主は去った。残された徳島城も、1872年の名東県博覧会開催を最後の華に75年、鷲の門を残して解体された。殿様の栄華や、さまざまな逸話の舞台となった城は消滅し、徳島は近現代に本格的に突入する。

「殿様の肖像」最終回となる次回は、徳島藩主・蜂須賀家のその後と、徳島との関係を追う。【深尾昭寛】

香川

咸臨丸渡米150年で記念事業/丸亀

咸臨丸渡米からことしで150年。日本の近代史に大きな足跡を残した史実の裏には、塩飽諸島出身の水夫たちの貢献があった。郷土の先人の功績をたたえようと、塩飽諸島の中心地・本島(香川県丸亀市本島町)で150周年記念事業が始まり、11月30日まで多彩なイベントを繰り広げる。主催する同事業本島実行委員会は「島の魅力を知ってもらい、活性化にもつなげる事業としたい」と意気込んでいる。

咸臨丸は1860年、日米修好通商条約の批准書交換のため、勝海舟や福沢諭吉、ジョン万次郎ら96人を乗せて渡米。咸臨丸の水夫50人のうち35人が、戦国時代から幕末226件期まで、日本の海運業を支えた塩飽諸島出身者だった。これを踏まえ、本島では海洋国家・日本発祥の地としての島の歴史を内外にアピールし、観光促進と活性化などを図ろうと、地元住民が5月に同実行委を発足。島内で順次イベントを開催する運びとなった。

メーンは、本島港での水夫顕彰碑の建立。10月24日に除幕式を実施する。同月1日からはかつての政庁・塩飽勤番所で、新たに制作した咸臨丸時代の本島ジオラマなど数十点の資料を展示。本島観光案内所では、咸臨丸模型などの展示会が始まっている。

期間中は講演会を4度開催するほか、ウオーキングイベントも実施。島内の民宿で咸臨丸内での食事を現代風にアレンジした懐石を提供したり、記念切手を発行するなど島を挙げての一大プロジェクトとなっている。問い合わせは本島市民センター〈0877(27)3222〉。

山口

周南再生塾:「松陰と龍馬」テーマに 一坂さん、25日に公開講座 /山口

周南市のまちづくりを担う人材育成を目指す「周南再生塾」実行委員会は25日、幕末維新史に詳しい萩市特別学芸員の一坂太郎さんを講師に一般公開講座を開く。NHK大河ドラマにもちなんで、吉田松陰と坂本龍馬を中心に「松陰と龍馬」の題で講演する。

第3期再生塾(9月~11年8月)の第1回講座として開催する。会場は周南市徳山保健センター1階多目的ホールで、時間は午後6時~7時半。定員100人(申し込み受け付け順)。受講料500円。

申し込みは、はがき・電話・ファクス・電子メールのいずれかで▽住所▽氏名▽電話番号を同実行委事務局に伝える。問い合わせは同事務局(0834・22・8621)。【内田久光】

コラム

カッコいい“髪形”の歴史上の人物は?

株式会社 毛髪クリニック リーブ21は、「『歴史上の人物』イメージ調査」を実施した。「歴史上の人物で、1番髪型がカッコいいなと思うのは誰ですか?」との質問でトップ3は、束ねるだけの自然な髪型の坂本龍馬、ざんばらオールバックの土方歳三、びしっとちょんまげの織田信長となった。3人の髪型はそれぞれ違うが、坂本龍馬、土方歳三の2人は総髪(そうはつ)、織田信長は茶筅髷(ちゃせんまげ)と呼ばれる当時では最先端の髪型であったという。

*総髪(そうはつ)…前額側から頭頂部にかけて頭髪を剃り落とす月代(さかやき)を作らずに、前髪を後ろに撫で付けて、髪を後ろで結うか、もしくは、頭頂で束ねるか、垂らす形。

横浜にぎわい座の志の輔さんに付き合って3度目の友人と。日曜の午後、にぎわい座のまったりした雰囲気で落語を聴くと、とってもリラックスできる。

1. 「唐茄子屋」志の春

志の輔さんの三番目のお弟子さん。

「唐茄子屋」は、勘当された若旦那のバージョンではなく、与太郎バージョン。叔父さんに「上を見て商売しな」といわれて、仕入れ値に利益を上乗せすることとわからず、天を仰いでお日様を見ていた、という噺。

前座さんの噺はいっぱいいっぱいでも仕方ないと思うのだが、今日の志の春さんには結構笑わせていただいた。

2. 「こぶ取り爺さん」志の輔

「ビギン・ザ・ビギン」で一回聴いている噺なんだけど、今日は前回よりずっと笑えた。なぜかなぁと思うのだけど、テアトル銀座よりは高座の師匠に近く、笑いをもよおさせる波動がちゃんと感じられたというのもひとつかな。オチの入り方とか、やっぱり、にぎわい座の観客には受ける噺なんだなぁ。

3. 奇術 マジックジェミー

赤い髪のカツラでお洒落に登場したジェミーさん、英語と日本語ちゃんぽんでテンポがいい。観客参加型ということで客席からふたりのお客さんを呼んで、一緒にマジックに参加させるという趣向も楽しい(チャーリーとか、外人の名前にされてしまう)。

椅子の空中浮揚とか、袋に入れた卵が消えてしまったりとか、マジック自体もなかなかだけど、キャラクターとトークが面白かったな。

4. 「千両みかん」志の輔

夏の噺だけどまだ聴いてないと思ってたら、志の輔さんのライブで初視聴。嬉しい。

そして、大旦那に「みかんを買ってこなかったら獄門磔」と脅されて、あわあわあわと泣きながら、やや錯乱気味な番頭さん(苦笑)。何度も何度も爆笑させていただいた。

5. 「小間物屋政談」志の輔

わーい、今日は初視聴が2本も(^^)。

あまり高座にかけられない噺を今日かけたのは、昨今、実在が確認されない高齢者が戸籍に多数存在していることがわかった、という事件が続いているためだそうな。

旅回りの小間物屋が箱根の山中で強盗に遭って木に縛られた江戸の商人を助け、自分の古着を分けてやるが、その商人は宿で死んでしまう。その懐に入っていた商人の書き付けから、小間物屋が死んだということになってしまう。女房は大家の世話で別の男と再婚するが、そこにひょっこり小間物屋が帰ってきて大騒動。最後は大岡越前が登場して名裁き。

人別帳は訂正できても、一度過去帳に記録されたら訂正できない……って、本当かな。今度調べてみよう。

今日もまた志の輔師匠にたくさん笑わせてもらった。感謝。

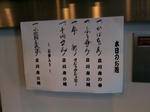

開口一番 「唐茄子屋」志の春

「こぶ取り爺さん」志の輔

奇術 マジックジェミー

「千両みかん」志の輔

(中入り)

「小間物屋政談」志の輔

1. 「唐茄子屋」志の春

志の輔さんの三番目のお弟子さん。

「唐茄子屋」は、勘当された若旦那のバージョンではなく、与太郎バージョン。叔父さんに「上を見て商売しな」といわれて、仕入れ値に利益を上乗せすることとわからず、天を仰いでお日様を見ていた、という噺。

前座さんの噺はいっぱいいっぱいでも仕方ないと思うのだが、今日の志の春さんには結構笑わせていただいた。

2. 「こぶ取り爺さん」志の輔

「ビギン・ザ・ビギン」で一回聴いている噺なんだけど、今日は前回よりずっと笑えた。なぜかなぁと思うのだけど、テアトル銀座よりは高座の師匠に近く、笑いをもよおさせる波動がちゃんと感じられたというのもひとつかな。オチの入り方とか、やっぱり、にぎわい座の観客には受ける噺なんだなぁ。

3. 奇術 マジックジェミー

赤い髪のカツラでお洒落に登場したジェミーさん、英語と日本語ちゃんぽんでテンポがいい。観客参加型ということで客席からふたりのお客さんを呼んで、一緒にマジックに参加させるという趣向も楽しい(チャーリーとか、外人の名前にされてしまう)。

椅子の空中浮揚とか、袋に入れた卵が消えてしまったりとか、マジック自体もなかなかだけど、キャラクターとトークが面白かったな。

4. 「千両みかん」志の輔

夏の噺だけどまだ聴いてないと思ってたら、志の輔さんのライブで初視聴。嬉しい。

そして、大旦那に「みかんを買ってこなかったら獄門磔」と脅されて、あわあわあわと泣きながら、やや錯乱気味な番頭さん(苦笑)。何度も何度も爆笑させていただいた。

5. 「小間物屋政談」志の輔

わーい、今日は初視聴が2本も(^^)。

あまり高座にかけられない噺を今日かけたのは、昨今、実在が確認されない高齢者が戸籍に多数存在していることがわかった、という事件が続いているためだそうな。

旅回りの小間物屋が箱根の山中で強盗に遭って木に縛られた江戸の商人を助け、自分の古着を分けてやるが、その商人は宿で死んでしまう。その懐に入っていた商人の書き付けから、小間物屋が死んだということになってしまう。女房は大家の世話で別の男と再婚するが、そこにひょっこり小間物屋が帰ってきて大騒動。最後は大岡越前が登場して名裁き。

人別帳は訂正できても、一度過去帳に記録されたら訂正できない……って、本当かな。今度調べてみよう。

今日もまた志の輔師匠にたくさん笑わせてもらった。感謝。

なかなか涼しくなりませんねぇ(汗)……9月に入ったというのに、明日も明後日も最高気温が35度という予報って(-。-;)。

静岡

「仕掛けの絵師、河鍋暁斎展」あす開幕 三島・佐野美術館

滋賀

彦根城の魅力に触れ 井伊家伝来の茶道具34点

大阪

龍馬、めいに手紙で悪口

兵庫

三田演技塾:川本幸民の生涯描いた舞台劇、小道具でリアルに 制作、急ピッチ /兵庫

広島

竜馬宿泊 鞆の旧商家11月公開

佐賀

佐賀藩、幕末北海道絵図に書き込み見つかる

蝦夷地の古地図を検証 伊能忠敬図無かった… 鍋島報效会開拓の貴重な史料

コラム

【幕末から学ぶ現在】(77)東大教授・山内昌之 松平春嶽

静岡

「仕掛けの絵師、河鍋暁斎展」あす開幕 三島・佐野美術館

幕末から明治期にかけて風刺画などで活躍した絵師・河鍋暁斎(1831~1889年)の没後120年を記念した「仕掛けの絵師 鬼才・河鍋暁斎展」(佐野美術館、三島市、同市教委、静岡新聞社・静岡放送主催)が4日、三島市中田町の佐野美術館で始まる。開幕を前に2日、作品が搬入され、展示作業が行われた。

動物や妖怪、がい骨などをモチーフにした戯画や肉筆画、浮世絵など、約100点をそろえた。踊る妖怪や相撲を取るカエルが極彩色で描かれるなど、独創性あふれる作品ばかり。ゆかりのある伊豆に残された作品や史料なども展示される。

会期は10月11日まで。開館時間は午前10時~午後5時。23日を除く毎週木曜は休館。入館料は一般1000円、小・中・高校生は500円。毎週土曜日は小中学生は無料。23日は午後2時から、暁斎の曾孫で河鍋暁斎記念美術館の河鍋楠美理事長が講演する。

問い合わせは佐野美術館〈電055(975)7278〉へ。

滋賀

彦根城の魅力に触れ 井伊家伝来の茶道具34点

博物館であすから 大名物や直弼ゆかり展示

彦根城博物館(彦根市金亀町)で3日から、テーマ展「井伊家伝来茶道具名品選―名物茶器から直弼まで」が始まる。譜代大名筆頭である井伊家ならではの大名物(おおめいぶつ)「宮王肩衝茶入(みやおうかたつきちゃいれ)」や、幕末を代表する大名茶人だった13代藩主直弼ゆかりの道具など34点を展示する。28日まで、会期中無休。

茶の湯文化は室町時代が源流で、桃山時代には戦国武将たちの間で盛んに取り入れられ、江戸時代には大名を中心に定着した。井伊家でも家格にふさわしい茶道具を収集しており、とりわけ直弼はたしなみの域を越え、自ら一派をなすほどの情熱を注いだ。

宮王肩衝茶入は、室町時代に中国から渡ってきた名品。千利休の謡の師匠で、能の小鼓打だった宮王三郎鑑氏(あきうじ)が所持していたことから「宮王」と呼ばれる。戦国武将・松井友閑(ゆうかん)から豊臣秀吉に献上されたが、大坂城落城の際に徳川家康に渡り、井伊家2代目の直孝に与えられた。

開館は午前8時半~午後5時。4日午後2時から、学芸員が解説するギャラリートークも。観覧料は大人500円、小中学生250円。問い合わせは同館(0749・22・6100)。

大阪

龍馬、めいに手紙で悪口

幕末の志士、坂本龍馬の手紙に詳しい宮川禎一・京都国立博物館学芸部室長=写真=が、泉大津市旭町のテクスピア大阪で「日本をせんたくいたし申し候―誰にも好かれた男の生き方」をテーマに講演、NHKの大河ドラマ「龍馬伝」などで注目を集める龍馬の意外な素顔などを紹介した。

約140通残る龍馬の手紙の中から、姉の乙女や土佐藩重臣の後藤象二郎らにあてた6通を紹介。宮川室長が薩長同盟成立(1866年)前夜に書かれたと分析する、めいの春猪あての手紙には、春猪への悪口が並ぶ。宮川室長は「当時の龍馬が抱えていたストレスを心安い春猪にぶつけてはらしたのでは」と推し量った。

12日にも宮川室長がテクスピア大阪で「龍馬をとりまく二人の女性―おりょうと千葉佐那」をテーマに語る。午後2時から。参加無料で、当日先着500人。

兵庫

三田演技塾:川本幸民の生涯描いた舞台劇、小道具でリアルに 制作、急ピッチ /兵庫

◇幸民カメラ/和綴じの本/小机…

三田出身の蘭(らん)学者・川本幸民(1810~71年)の生涯を描いた舞台劇「ええお日和(ひより)やなぁ」(毎日新聞阪神支局後援)で、舞台の雰囲気をよりリアルに演出しようと、忠実に再現した小道具の制作が急ピッチで進んでいる。公演する三田演技塾は「小道具にも研究や工夫を凝らしている。家庭に舞台で使える古い家具などがあれば声を掛けてほしい」と呼び掛けている。

同劇は、同市の脚本・演出家、中畑八郎さん(66)が主宰し、昨年7月に旗揚げした演技塾の塾生31人が出演する。演出する中畑さんの厳しい指示が飛ぶなか、稽古(けいこ)が続き仕上げ段階に入っている。

劇中には、幸民が日本で初めて作ったカメラも登場。中畑さんは、幸民を研究する同市の歴史関連NPO法人のメンバーから、詳しくそのカメラについて教えてもらい、縦横24センチ、長さ36センチの「幸民カメラ」を仕上げた。幸民が自宅の庭でビール醸造する場面で使われ、記念撮影で薩摩藩士らが息を止めるなど、コミカルなシーンを演出する。

学者の幸民だけあって、多くの場面に書物も必要。右側にひもを通して和綴(と)じした本も数冊作製した。小机や火鉢用の炭入れなども、江戸末期の資料を研究しまねて作った。また、鎌(かま)や鍬(くわ)などの農具も舞台で使いやすいよう手作りした。

舞台上をできるだけリアルにみせようと、古道具を探したところ、知人から古い木製の灯ろうや殿様がひじ掛けに使う脇息(きょうそく)などが寄せられた。中畑さんは「幕末の空気を、演技だけでなく小道具でも伝えたい」と話している。

10月23日午前11時半と午後4時半の2回公演。前売り券(3000円)は、郷の音ホールチケットセンター(079・559・8101)か中畑さん(090・8888・5084)。【粟飯原浩】

広島

竜馬宿泊 鞆の旧商家11月公開

幕末98件の志士、坂本竜馬がいろは丸事件の際に宿泊した福山市鞆町の旧商家「桝屋清右衛門宅」が11月に一般公開されることになり、間もなく改修工事が始まる。竜馬ブームが続く中、市は新たな観光資源として期待している。

竜馬率いる海援隊の蒸気船が鞆沖で海難事故に遭い、多額の賠償金を勝ち取ったいろは丸事件。「桝屋」は木造2階(延べ約290平方メートル)で、相手方の紀州藩と談判する際に宿泊先として利用された。明治期に改築されているものの、柱や梁(はり)など当時のままの部分が残っている。

11月13日から3日間、無料で一般公開される。「桝屋」は以前にも公開されているが、今回は市などで組織する「福山観光キャンペーン実行委員会」が公開に向けて改修工事を行う。県の補助金も活用し、約260万円をかけて畳の張り替え、階段の設置などを行う予定。

見学する際の目玉は2階部分屋根裏にある“隠し部屋”。当時、竜馬が身を隠したとされる。天井や柱が当時のまま残されるなど、幕末98件ロマンを感じられるスポット。公開期間中はボランティアによるガイドも付ける。

公開最終日の11月15日は竜馬の誕生日で、命日でもある。NHK大河ドラマ「龍馬伝」でもいろは丸事件は今秋、登場する予定。

佐賀

佐賀藩、幕末北海道絵図に書き込み見つかる

旧佐賀藩主鍋島家の資料「鍋島文庫」(鍋島報效(ほうこう)会所蔵)のうち、江戸末期の北方探検家松浦武四郎(1818~88年)が1854(嘉永7)年に作製した樺太(からふと)や北海道を描いた地図に、先に測量や探検を行っていた伊能忠敬や間宮林蔵の実測データを佐賀藩が書き込んでいたことが分かった。同じ地図は全国に7点伝わるが、伊能らの実測値を記入した地図はなく、幕末期に佐賀藩が北方に強い関心を寄せていたことを示す資料として注目される。

「伊能図」研究の第一人者の渡辺一郎・伊能忠敬研究会名誉代表が一日、鍋島報效会・徴古館で調査した。

地図は松浦武四郎作製「蝦夷地(えぞち)之図」(270センチ×365センチ)で、上部に大きく樺太を、下部に北海道などを描写。余白部に「松前」など数十地点を挙げ、緯度経度を表にして記述している。

渡辺名誉代表はほかに6点現存する嘉永7年製の地図と同一と確認。緯度経度を書き込んだ例はほかになく、「佐賀藩が入手し、描かれた地形が不正確だったため、実測データを書き込んだのでは」と推測した。

この地図のほか、伊能作とされてきた別の「蝦夷地之図」と、松浦が1859(安政6)年に作製していた「東西蝦夷山川地理取調図」も調査。両者がともに「東西蝦夷山川地理取調図」であることが分かった。また、この「蝦夷地之図」には釧路地方に「御国御支配」と朱書きするなどの記載があり、1869(明治2)年に佐賀藩が釧路地方統治を決めたころの書き込みと推測された。徴古館は「北海道開拓への意気込みが感じられる」とあらためて評価した。

佐賀藩は幕府の北海道調査に島義勇を派遣するなど、アイヌの人々が暮らし「蝦夷地」と呼ばれていた北海道開拓に意欲を示していた。明治維新では10代藩主鍋島直正が北海道開拓使の初代長官となったほか、新政府が有力藩に「分割支配」を認めると、釧路地方を統治。1871(明治4)年の「廃藩置県」まで、現地で基盤整備を進めた。

蝦夷地の古地図を検証 伊能忠敬図無かった… 鍋島報效会開拓の貴重な史料

佐賀藩鍋島家の文物を所蔵する財団法人鍋島報效(ほうこう)会(佐賀市)は1日、同館が所蔵する蝦夷地(えぞち)(北海道)の古地図の検証を行った。3枚の地図のうち1枚は、江戸時代に精密な日本地図を作製した測量家伊能忠敬の地図と伝えられていたが、伊能図でなく、ほかの2枚同様、幕末に蝦夷を探検した松浦武四郎の作製と判明。書き込みなどから、幕末明治期の佐賀出身者による北海道開拓に関係する「貴重な史料」と位置付けられた。

検証を行ったのは、伊能忠敬研究会(東京)の渡辺一郎名誉代表ら4人。地図はいずれも松浦による作製で、うち1枚には伊能の測量データの一覧表が記されており、伊能の功績が後世に受け継がれていたことがうかがえる。

明治新政府の1869年、鍋島直正(10代佐賀藩主)が、初代北海道開拓使長官に当たる蝦夷開拓督務に着任。佐賀の七賢人の一人で札幌市街建設を進めた島義勇(しまよしたけ)ら、多くの佐賀出身者が北海道開拓に従事した。

鍋島報效会は「佐賀出身者が開拓した厚岸(あっけし)など3郡を朱塗りで示した地図もあり、古地図が北海道開拓に活用された貴重な確認ができた」としている。

コラム

【幕末から学ぶ現在】(77)東大教授・山内昌之 松平春嶽

地位に追いつかぬ能力

民主党代表選をめぐる動きはすこぶる不可解だった。「政治とカネ」をめぐる問題で引責辞任した両首脳の1人が代表選出馬を表明したのも訝(いぶか)しいが、首相を辞めた政治家は次回総選挙に出るべきでないと高言した前首相が須臾(しゅゆ)のうちに変心し、調停者あるいは「正直な仲介者」を自負した姿を見ては唖然(あぜん)たらざるをえない。いかな民主党支持者であっても呆然(ぼうぜん)とすることだろう。

政治や外交の世界では主観的な善意は傍(はた)迷惑になるだけでなく、国益を大いに毀損(きそん)することを示したのが鳩山由紀夫氏ではなかったのか。この教訓を学ばない民主党の議員たちは、まさか政治的不感症(アパシー)に陥っているわけでもあるまい。民主党代表選をめぐる混沌(こんとん)のなかで、氏の感性や振る舞いにうんざりした市民有権者の間に、政治への不信感や絶望が瀰漫(びまん)しないように願うのみである。

◆欠点は世論に媚びる傾向

ピーターの法則というのがある。藩主や議員くらいであれば何とか務まる人物でも、分不相応に老中や大臣になると馬脚を現し挫折や破局に導かれるように、能力の限界を超える場合に使われる術語だ。幕末でいえば、ピーターの法則にあてはまる代表例は、松平春嶽(しゅんがく)であろう。

『幕末政治家』を書いた福地桜痴(ふくち・おうち)は春嶽を指して、藩主であれば「良主」か「英主」かもしれないが、一国を動かす政治家としては格別に称賛できる価値を見いだせないと言い切っている。春嶽の欠点は、あまりにも世論に媚(こ)びる傾向があったことだ。老中として外交上の功績の高かった安藤信正を罰して封を削減したのは、井伊直弼(なおすけ)の息がかかった者たちを処分して大向こうを唸(うな)らせたかったからだ。

また春嶽は、徳島藩主の蜂須賀斉裕(はちすか・なりひろ)を陸軍総裁、佐賀藩の鍋島閑叟(なべしま・かんそう)を将軍文武修業の相談役に当てるなど意外な人事を試みたが、いずれも人気取りで、実なく泡のように消えてしまった。「畢竟(ひっきょう)世間の風潮に漂えるまでの処置にて、一としてその実に適せるものを見ざるなり」という旧幕臣の桜痴の言は、テレビ受けばかりを狙ういまの政治家にも戒めとなるだろう。

春嶽のもう一つの欠点は、優柔不断であり政敵との正面対決を嫌ったことである。生麦事件が起きたとき、島津家に下手人を出させ武士の名誉をもって処分すればよかったのに、薩摩藩を恐れたせいか島津久光の行列を譴責(けんせき)もせずに出発させた。これは政事総裁職だった春嶽の責任である。この傍観こそ幕威を下げ、薩英戦争を引き起こす原因となり、賠償金支払いという重い負担を徳川幕府に強いたのである。

幕府にとって最悪だったのは、春嶽が参勤交代の制を緩め、大名妻子の帰国を許した点である。幕府の力が強い時ならいざしらず、その命脈が弱まっているのに、むざむざと反幕諸侯の機嫌をとる政策を英断とはいわない。この措置は、もともと外国の脅威に対する国防強化の見地から判断されたが、外様大名を中心にますます幕威を軽んじる風潮をつくった点で春嶽の責任は軽くない。

◆貴種ゆえの臆病さ

そのうえ春嶽にも、徳川慶喜(よしのぶ)のように、他人に大きな仕事を委ねながら不利と見るや一目散に逃げる貴種の臆病さもあった。会津藩主、松平容保(かたもり)に京都守護職の重責を負わせながら、最後には彼を見捨ててしまう。一越前藩主なら大目に見られる振る舞いでも、幕府の中心や朝廷の周辺で活躍する政治家として許されない所業もある。

桜痴も語るように、春嶽の改革は所詮(しょせん)、「幕府の実権実力なきを天下に示したるに終(おわ)りたり」という成果しかなかったのではないか。それにしても、幕末の徳川宗家はまことに不幸なことに、一門一族の力で滅亡への道を加速させられたといえなくもない。ことに徳川斉昭(なりあき)・慶喜父子とともに、松平春嶽もその責めの一端を負わなくてはならない。

それでも春嶽に幸いだったのは、橋本左内(さない)や横井小楠(しょうなん)といった謀臣がいた分、彼の改革や周旋に虚実取り混ぜ幻想も付加され、ピーターの法則も減殺されたことだ。他方、橋本や横井もおらずに“周旋”に熱を上げた鳩山氏の振る舞いは、永田町でなら格別に不思議でないのだろうか。このあたりも民主党の政治体質に興味の尽きない所以(ゆえん)なのである。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】松平春嶽

まつだいら・しゅんがく 文政11(1828)年生まれ。名は慶永(よしなが)。父は徳川三卿田安家3代、斉匡(なりまさ)。越前福井藩主、松平斉善(なりさわ)の養子となり、第16代藩主に。横井小楠、橋本左内らを登用し藩政改革を推進。安政の大獄での謹慎処分をへて政事総裁職に就任し、幕政改革にあたる。維新後、民部卿、大蔵卿などを歴任。明治23(1890)年、61歳で死去。

戸籍上生存している方々の話題が続いてますね。生きていれば180歳台とか、土方さんたちと同年代なんですね。

ひとりぐらい本当に生きてらっしゃる方がいてもいいんじゃないか、なんて、思ったりして。

北海道

雑記帳:「キャラ弁」カリスマ主婦が実演 コンテスト優勝の「土方歳三弁当」

完成品の弁当の写真が見たかったです。

箱館奉行所入館6万人を突破

山形

「町人討ち」汚名返上? 幕末の志士清河八郎 新資料発見

長野

象山、来年生誕200年、功績次世代に 9月松代でシンポ

石川

御算用場の発給文書確認 金沢の田井菅原神社

京都

桂小五郎が恩人に感謝の短刀 京都・霊山歴史館で公開へ

土佐藩の仲間埋葬頼む手紙、霊明神社で見つかる

山口

吉田稔麿の伝記、20年ぶり再復刻 松蔭最愛の弟子

徳島

殿様の肖像:歴代徳島藩主 13代藩主・蜂須賀斉裕 /徳島

高知

「龍馬の銃」同型、記念館で展示認められず 県警が保管

龍馬ゆかり 横須賀PR 「土佐・龍馬であい博」高知市内などで開催中

これが龍馬の「いろは丸」 長崎の資料館で絵図発見

佐賀

築地反射炉:在来炉の廃棄土坑か 調査指導委が指摘--佐賀・幕末遺産 /佐賀

コラム

【幕末から学ぶ現在】(76)東大教授・山内昌之 椋梨藤太

ひとりぐらい本当に生きてらっしゃる方がいてもいいんじゃないか、なんて、思ったりして。

北海道

雑記帳:「キャラ弁」カリスマ主婦が実演 コンテスト優勝の「土方歳三弁当」

食材で動物などを表現する「キャラ弁」のカリスマ主婦「まゆ子」として知られる札幌市の小松順代さんが、インターネットのレシピ投稿サイト主催のコンテストで優勝し、24日に記念の実演を披露した。

コンテストは「幕末の人物」がテーマで、まよ子さんが作ったのは「土方歳三弁当」。ご飯で土方が戦死した五稜郭、魚肉ソーセージで桜、家紋を卵、土方の顔をチーズやのりで仕上げた。

「人気の坂本竜馬ではなく、あえて北海道ゆかりの土方を選んだ」という小松さん。歴史人気でキャラ弁作りの仲間が増えることを期待する。作り方のコツは「料理というより図工です」。【中川紗矢子】

完成品の弁当の写真が見たかったです。

箱館奉行所入館6万人を突破

国の特別史跡「五稜郭跡」に復元された「箱館奉行所」(加納裕之館長)は、29日で開館1カ月を迎える。オープン効果や夏休み期間と重なったこともあり、入館者数は19日に計5万人を突破し、26日現在で計6万3521人と好調に推移。復活した同奉行所は、函館の新たな観光スポット、文化の発信基地として順調なスタートを切った。

同奉行所は4年の工期を経て6月30日に完成し、7月29日にオープンした。総工費は約28億円。幕末当時、約2700平方メートルあった同奉行所の3分の1に当たる、約1000平方メートルが復元された。

開館初日はあいにくの雨模様だったが、1245人が来場。オープン5日目の8月2日には1万人を超えた。お盆休み中は多くの観光客でにぎわい、13日からの3日間で1万430人が訪れ、14日は1日当たり最多の4116人が入場した。

加納館長は「来場者には大広間や、渡り廊下に腰かけて風を浴びながらゆっくりと幕末に思いをはせる楽しみ方が人気のようだ」と話す。また同奉行所の建設過程を映像で紹介するシアターが人気を集めている。来客層は観光客や全国からの修学旅行生のほか、函館市や周辺の小学生が写生に訪れる姿も多いという。同奉行所は「9月のシルバーウイーク以降、客足が落ち着くのでは」とみている。

今後は市中央図書館など周辺施設と連携して、同奉行所を活用した歴史講座などを考案しているという。加納館長は「今週からアンケート調査を始めた。1カ月ごとにまとめて来館者の声を運営に生かしたい」と話している。所管する市教委は「これだけの人に来てもらいありがたい。秋に向けてまた多くの人に箱館奉行所を見てもらいたい」としている。

山形

「町人討ち」汚名返上? 幕末の志士清河八郎 新資料発見

尊皇攘夷(じょうい)派の幕末の志士で、山形県庄内町清川地区出身の清河八郎が江戸で起こした「町人無礼討ち」事件に関し、新たな資料がこのほど、千代田区四番町歴史民俗資料館(東京)の調査で見つかった。生誕180年のことし、「殺人者」などとして描かれてきた負のイメージに対し、江戸幕府の権力としたたかに渡り合った人物像が浮かび上がった。

清河本人の著書などによれば、1861(文久元)年5月20日、江戸市中で仲間と酒を飲んだ帰り道、町人風の男がしつこくからんできたため、清河はこの男を切り捨てた。自ら奉行所に訴え出ずに逃走したとして、全国に手配される身となり、「酔って町人を切り捨てた」という評伝につながったとされる。

新資料は、資料館が2006年に入手した江戸北町奉行所同心、山本啓助の手帳。縦約13センチ、横19センチ、93枚からなる。清河を追って新潟や庄内を回った記録だ。

資料館調査員で早稲田大の西脇康講師(日本史学)らの調査で、手帳の中に、事件前日の5月19日、南北の奉行所合同で清河ら尊皇攘夷の有力志士8人を捕縛する命令が下ったとする記述が見つかった。

幕府の陰謀は指摘されてきたものの、無礼討ちの前に奉行所が組織的に動いていたことを示す資料は初めて。西脇氏は、清河に倒幕の意志はなかったが、開国に傾く幕府にマークされていたことは間違いないとして、「恐らく、捕縛の網が張り巡らされた上で追っ手の1人がからみ、本人は絶体絶命を察知して刀を抜いたのではないか。酔った上での軽挙妄動とは思えない」と分析する。

西脇氏は一方で「清河は『不慮の事』として片付けており、幕府の関与には触れなかった。登用されたい思いの表れ」と読む。清河は逃亡生活の後、幕府から将軍警護を命ぜられて浪士組を結成。しかし、最後は幕府の刺客に暗殺された。

庄内町の清河八郎記念館の広田幸記副館長は「政治的な伏線の上での事件で、酒乱の殺人犯ではないことを証明するものだ」と評価している。

清河八郎のマイナスイメージを決定的にしたのは司馬遼太郎の「竜馬がゆく」とされる。日本近世文学に詳しい山形大の山本陽史教授(日本文学)は「清河は保守派の性格が強調され、坂本竜馬の引き立て役として描かれた」と説明。「(新資料は町人討ちの)行動を説明する傍証であり、清河の名誉回復にもつながる」と話している。

手帳は10月4日~11月14日に四番町歴史民俗資料館で開かれる企画展で初公開される。

長野

象山、来年生誕200年、功績次世代に 9月松代でシンポ

長野市松代町出身で、来年生誕200年を迎える幕末の思想家、佐久間象山(1811~1864年)の功績を顕彰しようと、地元住民らでつくる実行委員会が記念事業を計画している。第1弾として9月26日にシンポジウムを開催。「郷土の偉人の活躍を次世代に伝えたい」と参加を呼び掛けている。

シンポジウムは午後1時半から信州松代ロイヤルホテルで開き、信濃毎日新聞の中馬清福主筆が「佐久間象山の先見性と日本外交」と題して基調講演。続いて、象山の研究者で信大全学教育機構の坂本保富教授、紳士服大手AOKIホールディングスの青木拡憲会長(長野市出身)ら5人が、象山の人物像などについてパネルディスカッションをする。

地元の商工、教育、自治会関係者らでつくる実行委は同日、生誕200年記念の銅像を象山神社に設置、現地で除幕式を開く。

記念事業のメーンイベントは来年5月21、22日に同神社で開く記念大祭。記念講演や式典のほか、境内に舞台を設営し、住民らが太鼓や雅楽などの芸能を奉納する。

松代藩士の長男として生まれた象山は、蘭学や砲術など文武に通じ、門下生には勝海舟や坂本竜馬、吉田松陰らがいた。幕末の混乱期、開国論を説いたが尊王攘夷(じょうい)派の凶刃に倒れた。

実行委の安藤喜久雄会長(78)は「象山先生に学んだ多くの人たちが今の日本の礎をつくった。先生の先見性や功績を、記念事業を通じて県内外の人に広く知ってほしい」と話している。

シンポジウムの聴講希望者は住所、氏名、年齢を明記し、はがき(〒381-1231長野市松代町松代1361)か、ファクス(026・278・2554)で、長野商工会議所松代支所内の実行委「象山シンポジウム」係へ。先着650人。無料。

石川

御算用場の発給文書確認 金沢の田井菅原神社

映画「武士の家計簿」で描かれる加賀藩の御算用場(ごさんようば)が発給した文書が 25日までに、金沢市天神町1丁目の田井菅原神社で確認された。同神社の宮司を務める 田邊家の当主が藩政期に、村々を管理する十村役(とむらやく)に任命されたことを示す 書状など20点で、御算用場の押印もある。御算用場が計算業務のほか、農政事務を担っ ていたことが分かり、映画に登場する御算用者たちの激務ぶりがうかがえる。

田邊家は3代藩主前田利常の時代から幕末まで代々、十村役を務め、石川郡内の十村組 全8組のうち最大の村数を支配した。

1676(延宝4)年に御算用場が石川郡百姓中にあてた文書では、田邊家の2代目次 郎吉が石川郡58カ村の十村役に就任したことを示し、次郎吉の指示に従うよう命じてい る。押印は、円の中に「算用場」の文字が掘られ、味わい深いデザインとなっている。

同神社にはほかに、7代目五兵衛が次郎吉に改名すること許可する1822(文政5) 年の御算用場発給の文書などもあり、こちらは、映画の主人公猪山直之や父信之が現役の 御算用者だった時代と重なる。押印は角形で時代とともに印鑑のデザインが変わったとみ られる。

加賀藩の御算用場は、藩の財政、経理、会計のほか、農政、統計など、百万石の行政事 務を一手に担っていたことが分かっている。金沢市立玉川図書館近世史料館の宇佐美孝専 門員は「御算用者がそろばんを使った計算だけではなく、多岐の業務を担当していたこと が確認できる文書といえる」と解説した。

田井菅原神社の田邊良和宮司は「180年前に先祖が猪山家と一緒に仕事をしていたこ とを考えると、歴史の深さを感じる。映画公開が待ち遠しい」と話した。

映画「武士の家計簿」(北國新聞社、アスミック・エース、松竹製作)は11月27日 に石川県で先行上映される。

京都

桂小五郎が恩人に感謝の短刀 京都・霊山歴史館で公開へ

幕末の志士、桂小五郎(のちの木戸孝允)が、潜伏先の但馬(兵庫県北部)で世話になった恩人に贈った短刀が、京都市東山区の幕末維新ミュージアム「霊山歴史館」に寄贈され、同館で31日から始まる「大龍馬展」(第3期)で、一般公開される。

長州藩士の桂は、京で長州藩が薩摩藩などを相手に戦った「禁門の変」(1864年)で敗れた後、但馬の町人、広戸甚助に助けられ逃亡。桂は約9カ月の間、偽名を使って但馬で過ごしたと伝えられている。甚助の父、喜七は、娘に身の回りの世話をさせ、逃亡生活を支えたという。

短刀(刃渡り約26センチ)は桂の護身用で、“命の恩人”の喜七に贈ったとされる。平成19年、喜七らの子孫にあたる女性が「桂に関する資料が散逸しないように」などとして、同館に寄贈。「大龍馬展」で展示されることになった。

同館の木村武仁学芸員は「短刀に美術的な高い価値はないが、幕府に命を狙われていた桂が護身用の短刀を贈ったことから、大きな恩義を感じていたのが伝わってくる」という。

桂の潜伏先の一つだった兵庫県豊岡市の城崎温泉の旅館「つたや」(当時は松本屋)の社長の長男で、桂の但馬での足跡を調べている大学生、鳥谷武史さん(22)は、「桂が恩人を丁重にもてなしたことは聞いていましたが、改めて情に厚い人だと分かった」と話している。

土佐藩の仲間埋葬頼む手紙、霊明神社で見つかる

「天誅組の乱」で知られる土佐藩出身の幕末の志士、吉村寅太郎(1837~63年)が、病死した仲間の埋葬を京都市東山区の霊明神社に依頼した手紙が同神社で見つかった。同神社は坂本龍馬の葬儀を行ったが、手紙の日付が龍馬の死の4年前にあたることから、研究者は「神社が以前から土佐藩とつながりがあったことを示す貴重な史料だ」としている。

手紙は霊明神社で軸物にして保管されており、幕末史に詳しい歴史地理史学者の中村武生さん(42)が解読した。日付は1863(文久3)年7月29日で、吉村から神社の神主にあてている。

内容は、土佐出身の志士仲間で手紙の前日に病死した宮地宜蔵の埋葬依頼で、葬儀の細かい打ち合わせなどを記している。宮地の霊明神社への埋葬は、明治時代に編集された「維新土佐勤王史」に記述があるが、実際に埋葬を裏付ける史料は見つかっていなかった。

霊明神社はもともと長州藩との関係が深く、多くの志士の埋葬記録がある。中村さんによると、宮地の埋葬も長州藩との関係で行われたと推測され、そのころから土佐藩と神社のつながりができ、のちに坂本龍馬や中岡慎太郎の埋葬にもつながっていくと考えられるという。

中村さんは「志士の埋葬や祭祀(さいし)の実態は霊明神社を抜きには語れず、実証的な史料が出てきたことの意義は大きい。神社にあるほかの保存史料の翻刻など、研究を進展させることが必要だ」と話している。

【天誅組の乱】 1863年、吉村寅太郎ら尊皇攘夷(じょうい)急進派が倒幕を目指して挙兵した事件。8月17日に大和(奈良県)の代官所を襲撃したが、翌日、尊攘派が京都から追放される「八月十八日の政変」が起き情勢が一変、9月末に壊滅した。

山口

吉田稔麿の伝記、20年ぶり再復刻 松蔭最愛の弟子

限定復刻を専門にしている周南市の史料出版社「マツノ書店」が、波瀾(はらん)万丈の生涯を送った萩市出身の幕末の志士、吉田稔麿(としまろ)(栄太郎)の伝記「松陰先生と吉田稔麿」(来栖守衛著)を、20年ぶりに再復刻した。

同著は、1938(昭和13)年に山口県教育会から刊行された後、90(平成2)年にマツノ書店が復刻。今回は、B6判の原本をA5判に拡大するとともに増補もした。

稔麿は16歳のときに、幕末の思想家、吉田松陰が主宰する松下村塾に入った。松陰最愛の弟子とされ、塾の基礎づくりに貢献。高杉晋作、久坂玄瑞(くさか・げんずい)、入江九一(くいち)とともに「松門四天王」ともいわれた。1864(元治元)年、尊皇攘夷(じょうい)派の勢力回復のため、諸藩の志士と京都の池田屋で会合中、新選組に襲撃されて倒れた。享年24歳だった。

再復刻版は、稔麿の出生、家系、松下村塾での教育、吉田松陰との交流などが、松陰、父母と交わした書簡などの史料とともに記され、新たに増補として「吉田稔麿の政治思想」(三宅紹宣)、「幕末志士達のアメリカ独立戦争認識」(同)、「池田屋事変における吉田稔麿」(町田明広)の項が加えられた。

再復刻に寄せて萩博物館の一坂太郎・特別学芸員は「栄太郎(稔麿)の実像を史料から読み解く最高のテキスト。幕末の動乱に身を投じた1人の若き草莽(そうもう)の息吹が伝わってくる好著だ」と記している。

1冊8千円(税込み・送料300円)。限定400部で、残部は少ないという。申し込み、問い合わせはマツノ書店(0834・21・2195)へ。

徳島

殿様の肖像:歴代徳島藩主 13代藩主・蜂須賀斉裕 /徳島

◆13代藩主・蜂須賀斉裕(1821~1868)

◇実父は11代将軍・徳川家斉

◇倒幕か、佐幕か 政治的に苦悩

13代・斉裕(なりひろ)は幕末期の殿様だ。実父は11代将軍・徳川家斉であり、一時、幕府の陸軍総裁・海軍総裁を兼務するなど、中央政界でも一定の役回りを演じた。一方で、そうした斉裕の立場は、倒幕へと向かう時流の中で、徳島藩の立ち位置に影を落とした。倒幕か、佐幕か。徳島藩は明確に姿勢を打ち出すことができないまま、目立った活躍もなく明治維新を迎える。さらには、対照的に戊辰戦争に積極的に参加した藩の筆頭家老・稲田家との間で、明治初めに発生した庚午(こうご)事変につながったと考えると何とも言えない。

◇

斉裕の実父・家斉は、子だくさんで知られる。50人を超える子をなし、息子たちの多くを大名家に養子に出した。1821年に江戸城大奥で生まれた斉裕も、27年に12代藩主・斉昌の養子に出され、43年に家督を相続している。斉裕と仲のよかった兄弟に、尾張徳川家を継いだ徳川斉荘(なりたか)がおり、斉荘とは茶道を通じた交流があった。さらに、斉荘死去の際には、斉裕が形見分けで掛け軸をもらったことなどが明らかになっている。

斉裕が殿様になった徳島藩はまぎれもない大藩であるが、同時に、課題を山のように抱えていた。中でも相変わらず続く財政の厳しさは大きな悩みの種で、斉裕も家臣の知行を3割カットする非常手段に踏み切っている。また後に、ペリー艦隊が浦賀に現れた時、江戸湾の警護を命じられた際に、原士(近世初期に取り立てられた半農半士の在郷の武士)に出動を命じたことも、経費節減のためだったという指摘がある。

外を見てみれば、200年にわたって鎖国し、天下太平をおう歌していた江戸幕藩体制が、外国船の来航が相次ぐ中で揺らぎ始めていた。徳島藩でも、斉裕が養子に入った2年後の29年には、牟岐沖に異国船が現れており、外国勢力の存在が強く認識されている。

徳島藩は現在の徳島県と併せて淡路島を有しており、京や大坂を守る上で地理的に重要な位置を占めた。そのため、開国前から海防策を図ることが迫られ、中でも淡路島に多くの領土を抱える筆頭家老・稲田家に大きな役割が求められた。その結果、稲田家は急速に規模を膨張させていく。

「県史36 徳島県の歴史」(山川出版社)によると、天保年間(1830~44年)ごろ、稲田家の規模は約500人から約1300人に急増、さらに49年には3000人に到達した。また天皇のいる京を守る任務は、家臣たちが尊皇攘夷の思想でまとまる背景にもなったという。

1853年に黒船が来航し、いよいよ日本は開国に踏み切った。徳島藩でも軍制を英国式に改めたり、淡路島に砲台を築いたほか、江戸の藩邸に藩校を設立するなど藩士の教育にも力を入れていった。特に軍制改革は他藩と比べずいぶんと早い時期に行われたようで、各藩が徳島藩に模範をとったという。だが、一連の改革に要する費用のため、徳島藩の財政はますますひっ迫の度合いを強めていったようだ。

中央政界においては、斉裕は朝廷と幕府の提携により政局を安定させようと図る公武合体路線を支持した。62年の幕政改革「文久の改革」では、幕府の陸軍総裁・海軍総裁を兼任。しかしわずか1カ月で職を退いている。また62年には、斉裕に公武周旋、後に14代藩主となる子の茂韶(もちあき)に京都守衛の御内勅が出されるなど、孝明天皇からの信頼も得ていたようだ。

しかし明治維新に向かって時代が進む中、公武合体路線は色あせ、徳島藩もその立場をあいまいなものにしていった。1864年の第一次長州征討には参戦するが、第二次長州征討では最終的に讃岐(香川県)沖までしか軍を進めなかった。徳川家出身である斉裕が倒幕へと色合いを深める世情に政治的に苦悩し、それが藩の姿勢に反映された可能性は高い。

その苦悩は、どうやら斉裕の命も奪ったようだ。斉裕は、鳥羽伏見の戦いが発生し、戊辰戦争が始まった1868年初めに、48歳の若さで亡くなってしまう。藩医・関寛斎の記録には、もともと酒が好きだった斉裕が晩年、酒におぼれ、同時にうつ病らしい症状を発していたことが書かれている。

斉裕の死の直前には、戦火は徳島藩にも及んでいる。幕府と薩摩の軍艦が徳島藩領の沖合で、日本史上初の洋式軍艦の近代的海戦となる由岐沖海戦を繰り広げたのだ。両軍の兵士らは由岐に上陸、領民たちを恐慌に陥れた。

徳島城博物館の小川裕久学芸員は「当初は一橋派・開国派の有志大名として行動していた斉裕も、公武合体といった殿様レベルの構想よりも歴史が急速に展開した結果、幕末史から取り残されてしまった」と話す。

◇

斉裕には、印象深い逸話が残っている。死没する前年の67年、英国公使パークスの一行が徳島を訪れた際のものだ。英国外交官のアーネスト・サトウの記録によると、一行は斉裕から歓待を受けたほか、練兵場で洋式操練を閲兵するなどした。その際、斉裕はサトウに「隠居してイギリスへ行ってみたい」とこっそり打ち明けたという。果たして、日々の苦悩が言わせた言葉だったのだろうか。

明治時代に入って、斉裕の子孫である蜂須賀侯爵家では代々、英国に留学していく。同家の親英的な姿勢の原点が、苦悩の中で斉裕が抱いた遠い西洋へのあこがれだったと推測するのは、歴史に物語を求めすぎだろうか。【深尾昭寛】

高知

「龍馬の銃」同型、記念館で展示認められず 県警が保管

県立坂本龍馬記念館(高知市浦戸)は27日、龍馬が京都・寺田屋事件で使ったとされる拳銃と同型の拳銃の展示が銃刀法違反(所持の禁止)にあたる可能性があるとして、展示を中止した。拳銃は当面、県警で保管される。

県文化・国際課によると、銃刀法3条2項で、国や地方公共団体の職員が、研究や公衆の観覧のために所持することが認められている。だが、同館は管理運営が財団法人のため、所持が認められない。県内にある県立博物館4施設はすべて財団法人で、これら施設での展示もできないとみられる。

この拳銃はアメリカのスミス&ウエッソン社が幕末から明治初めにかけて製造した回転式6連発の「モデル2アーミー(32口径)」。同館では長年レプリカを飾っていたが、松山市の男性(64)から今月初めに寄贈され、22日から展示していた。

同課は「県警と協議して展示できる方法を考えたい」。同館の森健志郎館長(68)は「龍馬の手紙の次に人気なのがこの拳銃。本物をなんとか展示できないか」と話す。

県内では昨年11月、佐川町の町立青山(せいざん)文庫で、県内の民家から見つかった同型の拳銃が展示されたことがある。

龍馬ゆかり 横須賀PR 「土佐・龍馬であい博」高知市内などで開催中

幕末の志士・坂本龍馬の妻、お龍の墓がある神奈川県横須賀市をアピールするブースが27日、高知市内などで開催中のイベント「土佐・龍馬であい博」のJR高知駅前メーン会場に設けられた。

龍馬ゆかりの地同士が協力して観光客誘致につなげようと、高知県と横須賀市、同市内に路線がある京浜急行(東京都)が企画した。

ブースでは同急行沿線にある龍馬ゆかりの地を紹介したクイズ形式のパネルを展示。また、「おりょうの月琴」と名付けられたストラップや、龍馬が師事した勝海舟が航海の成功を祈願した東叶神社(同市)のお守りを販売している。

横須賀市の夏のイベント「よこすか開国祭」のイメージキャラクター「ペリリン」の着ぐるみも登場し、会場内で子供たちの人気を集めていた。

これが龍馬の「いろは丸」 長崎の資料館で絵図発見

幕末の志士、坂本龍馬らが乗船した蒸気船「いろは丸」とみられる絵図が、長崎市平野町の市歴史民俗資料館で見つかり、31日まで同館で展示されている。いろは丸の絵図や写真はこれまで見つかっておらず、同館は「龍馬にまつわる貴重な資料」としている。入館無料。

いろは丸はイギリス製の船で、龍馬の率いる海援隊が大洲藩(現・愛媛県大洲市)から借り受けた。絵図は、幕末に長崎港に入港した艦船などを描いた「白帆注進外国船出入注進(しらほちゅうしんがいこくせんでいりちゅうしん)」(佐賀県・鍋島報效〈ほうこう〉会所蔵)の中にあった。

永松実館長が企画展「長崎の海と船展」の準備中、描かれた年代などから、いろは丸の可能性があると気づいた。龍馬を研究する「現代龍馬学会」の織田毅さんに鑑定を依頼。船中央の旗の模様が大洲藩主加藤家の家紋と一致することや、記録に「四国船」との記述があること、同時期に長崎に寄港したという大洲藩の記録と重なることなどから、「いろは丸にほぼ間違いない」と結論づけたという。

いろは丸は1867年、海援隊のメンバーら34人を乗せて長崎から大阪に向かう途中、瀬戸内海で紀州藩(現・和歌山県)の蒸気船「明光丸」と衝突し、沈没した。日本初の蒸気船同士の海難事故として知られている。

佐賀

築地反射炉:在来炉の廃棄土坑か 調査指導委が指摘--佐賀・幕末遺産 /佐賀

佐賀市の幕末遺産の築地反射炉跡で今月見つかった廃棄土坑について、専門家でつくる市重要産業遺跡調査指導委員会は25日、大量に出土した鉄くずの状態から、反射炉の廃棄土坑ではない可能性を指摘した。

指導委は現地を視察した後に委員会を開催。土坑から出土した鉄くずが木炭と混じった状態で見つかったことから、会長の鈴木一義・国立科学博物館主任研究官が「反射炉では鉄と燃料が一緒にならない。在来の炉から出たものを捨てた場所ではないか」との見方を示した。

佐賀藩の反射炉では原料の鉄を在来の炉で形を整えた後、反射炉に入れたという記録が残っており、指導委では、その在来炉の廃棄土坑だったとの見方が強まった。

反射炉の近くには操業で出る鉄くずなどを捨てる土坑があったと考えられ、今回の廃棄土坑の発見は、不明なままの反射炉本体の位置を特定する有力な資料になるとみられていた。【姜弘修】

コラム

【幕末から学ぶ現在】(76)東大教授・山内昌之 椋梨藤太

■政治の正義派と俗論派

政治とは面白いものだ。小沢一郎氏と鳩山由紀夫氏は「政治とカネ」にまつわる疑惑でひとまず辞職したが、参院選挙後いくばくもなくして軽井沢に集まり気勢を上げた。民主党内では小沢氏を代表選挙に担ぎ出そうとする動きが高まる一方だというのだ。検察審査会に審議が付託された政治家を首相にする構図に、疑問を感じない一部民主党議員も相当に神経がずぶといのではないか。

他方、国民世論は圧倒的に小沢氏の再登場に反対している。もし小沢氏が選挙に出るなら、菅直人首相や仙谷由人官房長官らの現体制執行部は、世論をバックに徹底抗戦を辞さないだろう。権力を握る側がむざむざと敵に城を明け渡す法は滅多(めった)にない。民主党内の権力闘争は相当に熾烈(しれつ)になるはずだ。さしずめ仙谷氏や閣僚の多数派らは、高杉晋作の命名法を借りて、自らを「正義派」、小沢氏支持者らを「俗論派」とでも定義したい気分であろう。

◆処分後に復帰、政敵粛清

幕府との戦争という長州藩存亡の危機に際して、実際に政務座(藩庁)の権力を握ったのは高杉に俗論派と名付けられた椋梨藤太である。藤太は、鎌倉時代に家系が遡(さかのぼ)り小早川隆景(たかかげ)にも仕えた名家の出身であり、長井雅楽(うた)や中川宇右衛門(うえもん)らの流れを汲(く)む保守派の逸材として右筆(ゆうひつ)(政務役)を務めた。文久3(1863)年8月18日の政変で京都を追われた長州藩の失地回復を目指し俗論派を糾合したが、正義派の反発に遭(あ)って隠居処分を受けた。しかし幕府軍が長州国境に迫ると、政務役に復帰して禁門の変に関与した政敵を粛清したのである。

もともと長州藩には村田清風(せいふう)に始まる改革急進派のラインと長井雅楽につながる保守穏健派の流れの対立抗争があった。藤太も周布政之助(すふ・まさのすけ)を終生のライバルとして争い、しまいには彼を自刃に追い込んだ。右筆となった藤太は、黒船来航の嘉永6(1853)年に罷免され、周布が政務役筆頭となる。翌年に吉田松陰の密航が未遂に終わり野山獄に収監されると、安政2(1855)年に周布は政務役を免ぜられ、代わって藤太が右筆に再任された。安政5(1858)年には周布が再び政務役に就くなど、長州藩の政権交代はめまぐるしい。それでも血の粛清はなかった。藤太に言わせるなら、粛清をもちこんだ責任は正義派にあるのだ。実際に、「航海遠略策」を唱えた長井雅楽や佐幕派の坪井九右衛門(くえもん)らは文久3年の馬関(ばかん)戦争の前後に処刑され、藤太も失脚の憂き目を見るからだ。

しかし藤太らのカムバックを機に、長州藩では君命の形をとった処刑が相次いだ。禁門の変から幕長戦争の責任をとって3家老が切腹、4参謀が斬首されたのは陰惨であるが、これをすべて藤太の責任に帰するのは「正義派史観」の偏向というべきだろう。もし藤太らの俗論派が指導する藩政府軍が高杉晋作の率いる諸隊に長州最大の内戦、太田絵堂の戦いで勝利していたなら、歴史は「俗論派史観」で書き換えられていた可能性も高いのである。すると、奇兵隊などは浮浪の反秩序集団にすぎず、高杉や桂小五郎なども君命に背いた不義の士として青史から抹殺されていたのは確実なのだ。

◆すべての責めを負い斬首

正義派との戦いに敗れた藤太は、桂小五郎の帰国によって藩論が再び倒幕に統一された結果、政治生命を失った。領外に脱走した彼は、津和野藩領内で捕まり萩にて斬首された。救いは、処刑された俗論派が藤太だけだったことだ。桂たちは血の粛清を繰り返せば水戸藩のようなアナーキーに陥ることを直感したのかもしれない。それにもまして、藤太がすべての責めを自分が負うと潔く罪をかぶったことも大きい。いずれにせよ、勝者の歴史観は、過去の事実を作り替え、史実を伝説や神話に化けさせる歪(ゆが)みをもつ。この危険性は幕末史の幕府や会津藩の役割を不当に否定する薩長史観に限るものではない。

民主党の未来を大きく左右する今回の代表選に、起訴の可能性もある小沢氏が出るとすれば、それは日本の政党史で記憶される事象になるかもしれない。政治集団は自ら必ず正義と大義名分があると自讃(じさん)するものだ。しかし現代政治で「正義派」と「俗論派」を決めるのは世論である。その判定がいかに不条理に思えても、小沢氏ほどの政治家なら仮に「俗論派」のレッテルを貼(は)られても、藤太のようにすべてを肚(はら)に収めて責任だけをとる大道を歩んでほしいと願う有権者も多いのではないか。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】椋梨藤太

むくなし・とうた 文化2(1805)年、長門(ながと)国(山口県)の萩生まれ。長州藩で、要職ともいうべき政務役の右筆を務めた。失脚、復権…を繰り返し、藩の内戦に敗れて脱走。慶応元(1865)年、萩の野山獄で処刑された。

立川談笑独演会、ゲスト談春です。とってもとっても楽しみにしてました。

1.「船徳」立川談笑

ネタ出しされていた2つの演目はどちらがトリでもおかしくない大ネタ。まずは「船徳」で来ました。

マクラに少々時間をかけてウォーミングアップしてました。

何か、兄弟子の談春師匠がゲストというのは緊張するみたいですね。別に、談春師匠が短気で、高座で何か言おうものなら袖から座布団を飛ばすから怖いってわけじゃないらしいですが(苦笑)。談春と談笑、似ているので地方からの依頼で時々間違って談笑師匠に来るらしい。「赤めだかじゃない方」と確認するらしい(笑)。

談春師匠がまだ到着されていない、師匠の嫌なところまで真似なくてもいいのにって(苦笑)。談春師匠の弟子4人は到着しているので、もし師匠が来なかったら弟子4人がひとり10分で「地獄のような時間をお客様に過ごしていただきます」と(汗)。

さらに、お得意の政治ネタ。公明党しかないかって、談笑師匠ってば、それはいけません。

「船徳」は……うわぁ〜、やっぱり、若旦那の徳さんはクスリやってる(汗)。「第二の清水健太郎を目指す」って、うわぁぁぁぁっ(汗)。

ふたりのお客さんは、マイペースな徳さんにしてやられてしまう。座布団の上でのアクションが白鳥さん並にダイナミックだ(笑)……そして、いつの間にか太平洋に漂流して、史実オチとは(苦笑)。

2.「長短」立川談春

談笑さんがウォーキングでスリムになったと思ったら、何となく談春さんもすっきりされたような気がします。

月に3本も独演会をする談笑さんの了見がいい、みたいな話で始まりました。いつか独演会を依頼されるのが夢なんて奴は大した落語家にならない、自分でリスクを負っても開催し続けることで大きくなれるんだ、みたいな趣旨のお話で遠回しに(笑)談笑さんを褒めてました。この辺りは、家元譲りのレトリックです。

高座の高さの好みについても、なかなか面白い解説でした。噺家さんによって高さの好みがあるんだなぁ、とか、座布団の大きさは一般家庭サイズでなくてお寺サイズなんだとか。

談春師匠には珍しく、観客いじりも結構長かった。隣の連れをばしばし叩く婦人とか、3列目以内に座って前屈みで噺を聞いている客とか、メモを取る客とか。永六輔さんがメモを取っていたとか、顔を上げてメモを取ると縦書きの方がいいとか。談春さんはマクラで観客を笑わせるのがそんなに得意だという気がしないのだけど、今日は肩の力が抜けてる感じ。

そして、かけてくれたのが「長短」。わーい、自分はこのネタまだ聞いたことがなかったので嬉しい。

談春さん版は短七さんがいかにも談春さん自身。長さんは、両方のほっべたが赤い丸で塗られているような顔(一瞬で短さんと長さんの顔が入れ替われるのが不思議なんだよなぁ)。でも長さんと甚兵衛さんと与太郎さんはちゃんと違う。

独演会で拝聴する時に比べて肩の力が抜けているんだけど、長さん短さんがタバコを吸うシーンに談笑さんの「船徳」で客がタバコを吸う場面のアクションについてダメ出し、お手本を見せる。大受け。

今年見た談春師匠の高座の中では、楽々こなしているんだけど、とっても余裕で話しているんだけど、その余裕がこの噺にはとってもよかったです。

3.「井戸の茶碗」立川談笑

現代の聴き手にとってエンターテインメントな落語につくりかえて提示する談笑さんの「井戸の茶碗」。屑屋さんが「正直者の清兵衛さん」でなくて、目の前でやりとりされる大金に心が動くというのは、なかなかいいかも。

武士である千代田氏と高木氏が突然お互いの前に降って沸いた大金に心を動かさないのは武士の価値観に忠実だからなわけだけど、確かに清兵衛までもが正直者だとこの話は道徳教室みたいであまり面白くない。懐に50両預かって、逃げようかとも思いつつ、ついつい千代田氏のぼろ長屋に来てしまったって、情けなさと正直さのブレンドがリアルで面白い。

解説や場面の短縮などがいろいろあったが、清兵衛さんのキャラクター以外の大きな改作はなかったかな。この噺はいじるのが難しいんだろうなぁ……クスリやってる清兵衛さんとか見たくないし(苦笑)。

でもラストはとっても爽やかな感じで、なかなかいいです。

☆★☆★

ツイッターで毎日つぶやいている談笑師匠の書き込みを読んでいるせいか、ますます師匠から目が離せないです。

1.「船徳」立川談笑

ネタ出しされていた2つの演目はどちらがトリでもおかしくない大ネタ。まずは「船徳」で来ました。

マクラに少々時間をかけてウォーミングアップしてました。

何か、兄弟子の談春師匠がゲストというのは緊張するみたいですね。別に、談春師匠が短気で、高座で何か言おうものなら袖から座布団を飛ばすから怖いってわけじゃないらしいですが(苦笑)。談春と談笑、似ているので地方からの依頼で時々間違って談笑師匠に来るらしい。「赤めだかじゃない方」と確認するらしい(笑)。

談春師匠がまだ到着されていない、師匠の嫌なところまで真似なくてもいいのにって(苦笑)。談春師匠の弟子4人は到着しているので、もし師匠が来なかったら弟子4人がひとり10分で「地獄のような時間をお客様に過ごしていただきます」と(汗)。

さらに、お得意の政治ネタ。公明党しかないかって、談笑師匠ってば、それはいけません。

「船徳」は……うわぁ〜、やっぱり、若旦那の徳さんはクスリやってる(汗)。「第二の清水健太郎を目指す」って、うわぁぁぁぁっ(汗)。

ふたりのお客さんは、マイペースな徳さんにしてやられてしまう。座布団の上でのアクションが白鳥さん並にダイナミックだ(笑)……そして、いつの間にか太平洋に漂流して、史実オチとは(苦笑)。

2.「長短」立川談春

談笑さんがウォーキングでスリムになったと思ったら、何となく談春さんもすっきりされたような気がします。

月に3本も独演会をする談笑さんの了見がいい、みたいな話で始まりました。いつか独演会を依頼されるのが夢なんて奴は大した落語家にならない、自分でリスクを負っても開催し続けることで大きくなれるんだ、みたいな趣旨のお話で遠回しに(笑)談笑さんを褒めてました。この辺りは、家元譲りのレトリックです。

高座の高さの好みについても、なかなか面白い解説でした。噺家さんによって高さの好みがあるんだなぁ、とか、座布団の大きさは一般家庭サイズでなくてお寺サイズなんだとか。

談春師匠には珍しく、観客いじりも結構長かった。隣の連れをばしばし叩く婦人とか、3列目以内に座って前屈みで噺を聞いている客とか、メモを取る客とか。永六輔さんがメモを取っていたとか、顔を上げてメモを取ると縦書きの方がいいとか。談春さんはマクラで観客を笑わせるのがそんなに得意だという気がしないのだけど、今日は肩の力が抜けてる感じ。

そして、かけてくれたのが「長短」。わーい、自分はこのネタまだ聞いたことがなかったので嬉しい。

談春さん版は短七さんがいかにも談春さん自身。長さんは、両方のほっべたが赤い丸で塗られているような顔(一瞬で短さんと長さんの顔が入れ替われるのが不思議なんだよなぁ)。でも長さんと甚兵衛さんと与太郎さんはちゃんと違う。

独演会で拝聴する時に比べて肩の力が抜けているんだけど、長さん短さんがタバコを吸うシーンに談笑さんの「船徳」で客がタバコを吸う場面のアクションについてダメ出し、お手本を見せる。大受け。

今年見た談春師匠の高座の中では、楽々こなしているんだけど、とっても余裕で話しているんだけど、その余裕がこの噺にはとってもよかったです。

3.「井戸の茶碗」立川談笑

現代の聴き手にとってエンターテインメントな落語につくりかえて提示する談笑さんの「井戸の茶碗」。屑屋さんが「正直者の清兵衛さん」でなくて、目の前でやりとりされる大金に心が動くというのは、なかなかいいかも。

武士である千代田氏と高木氏が突然お互いの前に降って沸いた大金に心を動かさないのは武士の価値観に忠実だからなわけだけど、確かに清兵衛までもが正直者だとこの話は道徳教室みたいであまり面白くない。懐に50両預かって、逃げようかとも思いつつ、ついつい千代田氏のぼろ長屋に来てしまったって、情けなさと正直さのブレンドがリアルで面白い。

解説や場面の短縮などがいろいろあったが、清兵衛さんのキャラクター以外の大きな改作はなかったかな。この噺はいじるのが難しいんだろうなぁ……クスリやってる清兵衛さんとか見たくないし(苦笑)。

でもラストはとっても爽やかな感じで、なかなかいいです。

☆★☆★

ツイッターで毎日つぶやいている談笑師匠の書き込みを読んでいるせいか、ますます師匠から目が離せないです。

初めて行った『志の輔らくご 牡丹灯籠』が最終日だった。しかも、ここ5年続けてきた毎年の牡丹灯籠も今年で一旦休止……チケット取れてラッキー。

これだけ多くの登場人物、理解できるんだろうかとパネルを見た時に思ったのだけど、志の輔師匠の抜群な解説と人物描写により、よく頭に入った。お露新三郎はほんの一部と聞いていたけど、ホントに因果応報の絡み合う話だなぁ(汗)。前半で志の輔師匠が振った場面が後半に出てきて「あれれん、時系列はどうなってたっけ(汗)」と思うことはあったけど、壮絶な話だった。

幇間医者の山本がいい味出してた(苦笑)……飄々とした、この食えない男がいなかったら、あまりに重たすぎてしんどかったかも知れない。

堪能しました。そして、それを共に楽しむ友がいました。いい一日でした。

これだけ多くの登場人物、理解できるんだろうかとパネルを見た時に思ったのだけど、志の輔師匠の抜群な解説と人物描写により、よく頭に入った。お露新三郎はほんの一部と聞いていたけど、ホントに因果応報の絡み合う話だなぁ(汗)。前半で志の輔師匠が振った場面が後半に出てきて「あれれん、時系列はどうなってたっけ(汗)」と思うことはあったけど、壮絶な話だった。

幇間医者の山本がいい味出してた(苦笑)……飄々とした、この食えない男がいなかったら、あまりに重たすぎてしんどかったかも知れない。

堪能しました。そして、それを共に楽しむ友がいました。いい一日でした。

ちょっと貯め込んでしまいました〜。

北海道

本願寺函館別院 明治期の外観再現へ 来年度着工

岩手

企画展:啄木と龍馬の共通点探る 書簡や歌など350点、高知県と交流事業 /岩手

茨城

「水戸の歴史を楽しむ」ツアー開催へ-五反田・全国歴史研究会が企画

栃木

坂本龍馬:高橋泥舟の史料「公雑筆記」に名前記述 足利学校で発見 /栃木

足利学校所蔵の史料から竜馬の名

足利学校所蔵資料に竜馬の名 高橋泥舟の雑記帳、近く公開

京都

白虎隊:祖父の文書から新説 隊士の子孫・飯沼一元さん、下京区であす講演 /京都

龍馬ファンの時代劇俳優 木屋町舞台にガイド熱演

企画展:幕末・維新期の京都に焦点 左京の府立資料館で、瓦版や本など /京都

愛媛

龍馬と同型拳銃 松山の男性が記念館に寄贈

龍馬と同型拳銃記念館に寄贈

竜馬愛用と同型の拳銃発見 米国製、記念館に寄贈

福岡

大名に「龍馬カフェ」期間限定 8月末まで

佐賀

築地反射炉:幕末遺産の発掘調査 廃棄土坑2カ所確認--佐賀市教委 /佐賀

日新小から大砲の鋳型 反射炉の有力根拠に

戊辰戦争で活躍 最後の武雄領主 鍋島茂昌の激動つづる 展覧会29日まで 初公開資料含む120点

長崎

「咸臨丸、近代化に貢献」 長崎市で乗員の子孫講演

タウンたうん:幕末英雄たんけん隊--長崎 /長崎

咸臨丸子孫の会:「長崎出身乗組員の子孫名乗り出て」 事務局長が来崎 /長崎

文化芸能

「十三人の刺客」9月19日東京で試写会

コラム

【幕末から学ぶ現在】(75)東大教授・山内昌之 武田耕雲斎

北海道

本願寺函館別院 明治期の外観再現へ 来年度着工

【函館】浄土真宗本願寺派の本願寺函館別院(中尾史峰輪番)は、明治期のれんが造りの本堂を市内東川町の境内に再現しようと、2011年度着工に向けて設計作業を本格化している。総事業費8億円余りをかけ、12年度の完成を目指す。

函館別院は幕末に道内布教の拠点として設けられた。本堂は大火で2度焼失した後、1907年(明治40年)に不燃質のれんがを外装に使って再建され、洋風のユニークな寺として知られていた。しかし、1934年(昭和9年)の大火で窓から火の粉が入り木造の内部を全焼。現本堂は50年、仮本堂として建てられたが、老朽化が著しい。

計画によると、新本堂は鉄筋コンクリート造2階建て延べ2372平方メートル。明治期の写真などを基に外観を再現する。内部には吹き抜けの参拝席や中庭などを設け、節電に役立つ採光窓を多くして、段差のないバリアフリー設計にする。

資金は道南をはじめ、胆振、日高管内にある末寺や信者らの寄付などで賄う予定で、22日まで市内各所で説明会を開いている。副輪番の神田憲量さん(48)は「市民にも協力を願い、観光名所の一つに加えたい」と話す。

函館では火災から守るために、れんが建築が明治から大正期にかけて西部地区を中心に流行し、かつての本堂はその中でも異彩を放っていた。市立函館博物館の田原良信館長(57)は「れんがの積み方などを再現することで、当時の街並みに近づける」と期待している。(山村晋)

岩手

企画展:啄木と龍馬の共通点探る 書簡や歌など350点、高知県と交流事業 /岩手

◇盛岡の記念館で

岩手の歌人・石川啄木(1886~1912)と幕末の志士・坂本龍馬(1835~67)の歌や手紙から2人の共通点を探る「啄木と龍馬展~二人の目線」が、盛岡市玉山区渋民の石川啄木記念館で開かれている。10月17日まで。

啄木の父一禎(いってい)(1850~1927)が晩年を過ごした高知市で昨年9月、啄木父子の歌碑が建てられたことなどから高知、岩手両県が交流事業を企画した。

高知市の県立坂本龍馬記念館と共催。同館でも4月16日から3カ月間、同様の企画展を開き、延べ約13万3000人の来場者を集めたという。

会場には、龍馬が姉乙女に送った書簡(複製)や龍馬の肖像画、ブーツ(同)など龍馬記念館から貸し出された資料51点、啄木関係では金田一京助あて書簡など約300点がそれぞれ展示されている。

啄木記念館の山本玲子学芸員は龍馬が「日本を今一度せんたくいたし申候」の言葉を残し、啄木が「新しき明日の来るを信ずといふ自分の言葉に嘘はなけれど」と短歌を詠んだことに着目する。「新しい時代、明日を見つめていたところに共通点がある」と話す。龍馬記念館の前田由紀枝学芸主任も「100年後の私たちにも大きなメッセージを訴えかけている」と魅力を語る。

問い合わせは石川啄木記念館(019・683・2315)。【山口圭一】

茨城

「水戸の歴史を楽しむ」ツアー開催へ-五反田・全国歴史研究会が企画

全国歴史研究会(本部=品川区西五反田2、TEL 03-3779-3127)は8月29日、バスツアーイベント「歴史を楽しむ会 in 水戸」開催する。

1958(昭和33)年、全国歴史愛好家の親睦交流会と研究発表の場作りを目的に発足した同研究会。当初40人の会員数は現在、約1万6,000人を数えるほどになった。5月に「水戸の歴史を応援する会」(通称=水戸の会)が発足し、同イベントはその設立を記念したもの。

設立の経緯について、同研究会担当者は「水戸藩には『桜田門外の変』や『水戸天狗党(元治甲子の変)』など、土地に遺恨を残す歴史的な事件が多く、いまだに当事者である茨城県在住の方々は口を閉ざしている方が多い。幕末において全国的にも影響力の大きかった水戸藩について再評価し、語り合う機会が持てないかという話が出ていた」と話す。「あえて東京で設立し、『外部から応援』することで地元の人々がさまざまな枠を超えて交流を深めてほしい」とも。

今年は「桜田門外の変」から150年ということもあり、10月には大沢たかおさん主演の映画「桜田門外ノ変」も公開予定。水戸では期間限定で同映画のオープンセットが公開されており、ツアーにも組み込まれている。ツアーには、「幕末明治の博物館」「徳川博物館」などの見学会などのほか、祇園寺(水戸市八幡町)で講演会と懇親会も行う。

同会主幹の吉成勇さんは「明るく楽しく歴史を語らう事が我々のモットー。水戸の歴史に興味がある方ならどなたでも歓迎している。公平な目線を大切に今後も活動していきたい」と話す。

ツアーは五反田の東興ホテル前発着。料金は、全コース参加=1万円、講演会のみ参加=500円。申し込みは、同会が郵送・ファックス・電話で受け付ける。

栃木

坂本龍馬:高橋泥舟の史料「公雑筆記」に名前記述 足利学校で発見 /栃木

◇明海大・岩下教授「一目置かれる存在」と評価

足利市昌平町の国史跡・足利学校で所蔵する幕末の幕臣、高橋泥舟(でいしゅう)(1835~1903年)の史料の中に、坂本龍馬の名前が記述されていることが分かった。泥舟が京都で諸藩の藩士と交流した時に書き留めたとみられ、発見した明海大ホスピタリティ・ツーリズム学部の岩下哲典教授(幕末史専攻)は「龍馬が一目置かれる存在だったことが分かる史料」と評価している。

「龍馬」の記述は、泥舟の遺書16冊のうちの手控え帳の一つ、「公雑筆記」(縦12センチ、横19センチ)にあった。岩下教授が12日に、泥舟の伝記執筆のため足利学校に関係資料の調査に訪れ見つけた。

「龍馬」ではなく「良馬」と表記されているのは聞き書きのためらしい。土佐藩士の間崎哲馬と並んでおり、横には「土佐の3人のうちの1人」と書かれ、岩下教授は「龍馬に間違いない」と説明している。

公雑筆記は泥舟が十五代将軍、徳川慶喜に従い上洛した1862、63年ごろに書いたとみられ、水戸藩の武田耕雲斎や、龍馬の盟友である土佐藩の中岡慎太郎らの名前もある。

泥舟は幕末から明治にかけてのやりの名人。幕府軍の遊撃隊頭取などを務め、勝海舟や山岡鉄舟と並んで「幕末の三舟」と呼ばれる。公雑筆記は21日~9月5日に足利学校遺蹟図書館で公開される。問い合わせは同学校(電話0284・41・2655)。【古賀三男】

足利学校所蔵の史料から竜馬の名

足利市昌平町の国史跡・足利学校が所蔵する幕末の幕臣・高橋泥舟(でいしゅう)(一八三五~一九〇三年)が残した史料に、坂本竜馬の名前が記されていることが分かった。泥舟が京都で諸藩の藩士と交流した際に、見どころがある者の名を書き留めたとみられ、専門家は「竜馬が、泥舟と面識があり、一目置かれる存在だったことが分かる発見」と意義を説明している。

竜馬の名が記されているのは、手控え帳の一つ「公雑筆記」。泥舟の伝記を執筆している明海大ホスピタリティ・ツーリズム学部の岩下哲典教授が今月十二日、同学校を調査に訪れた際に見つけた。漢字を確認しなかったとみられ「坂本良馬」と書かれているが、土佐藩士間崎哲馬と並べられており、竜馬に間違いないという。

泥舟は江戸の旗本の家に生まれ、やりを極めて名を上げた。幕府軍の遊撃隊頭取などを務め、勝海舟、山岡鉄舟とともに「幕末の三舟」と呼ばれる。

公雑筆記は、泥舟が一橋慶喜(後の将軍徳川慶喜)に従って上洛(じょうらく)した一八六二年末から六三年春の間に書かれたと考えられ、竜馬のほか武田耕雲斎(水戸藩)、秋月悌次郎(会津藩)、中岡慎太郎(土佐藩)らの名がある。

竜馬の名の横には「土佐の三人のうちの一人」と記されており、岩下教授は「間崎哲馬らとともに土佐の『有望藩士』三人の一人として認識していたのだろう」と推察している。

史料は二十一日から九月五日まで同学校遺蹟図書館で公開される。問い合わせは同学校=電0284(41)2655=へ。 (清水祐樹)

足利学校所蔵資料に竜馬の名 高橋泥舟の雑記帳、近く公開

【足利】史跡足利学校が所蔵する高橋泥舟(1835~1903年)に関する資料に、坂本竜馬の名前の記述があったことが18日までに分かった。同学校は21日から9月5日まで、この資料を特別公開する。

高橋は幕末から明治にかけて生きた槍の名人。幕末に江戸を戦火から救った幕臣で勝海舟、山岡鉄舟とともに「幕末の三舟」と呼ばれる。

高橋の伝記を書くため、明海大の岩下哲典教授(幕末史専攻)が8月12日、同学校で資料を調べたところ、竜馬の名前の記述を見つけた。この資料は高橋の遺書16冊のうちの「公雑筆記」(1948年・個人寄贈)で、1862、63年ごろ高橋が知り合った人物21人を書き留めた雑記帳。「坂本良馬」と記されている。

聞き書きなので、竜馬を「良馬」と記したとされる。また「土藩三人之内一人之由」との記述もあり、岩下教授は「竜馬を当時、土佐藩で有名な人物の一人と評価していたのでは」と推察している。

竜馬と志を同じくした幕末の志士、中岡慎太郎(土佐藩)や水戸藩・天狗党の首領、武田耕雲斎らの名前もあった。日本の大きな変革期に、高橋が京都で諸藩の重要な人物と交流があったことを物語る。

問い合わせは同学校事務所電話0284・41・2655。

京都

白虎隊:祖父の文書から新説 隊士の子孫・飯沼一元さん、下京区であす講演 /京都

戊辰(ぼしん)戦争で集団自刃した会津藩(福島県)白虎隊士のうち、唯一生き残った飯沼貞吉(後の貞雄、1854~1931)の孫、飯沼一元さん(67)=東京都=が22日午後3時から、京都市下京区の「ひと・まち交流館 京都」で講演する。飯沼さんは「京都は幕末の会津藩主、松平容保が京都守護職を務めた因縁の地。その後、白虎隊が貫いた『義』の精神を知ってほしい」と話している。【五十嵐和大】

貞吉は明治維新後、逓信省(当時)の電信技師となったが、戊辰戦争直後の詳しい足取りについては、自身が多くを語っていない。一元さんは歴史家の研究に自ら調査した結果を加味し、「現在の山口県美祢市で、長州藩士に一時養育されていた」とする説について講演。また、新政府軍に追いつめられた白虎隊が飯盛山(福島県会津若松市)で自刃した経緯についても、貞吉らが後年書き残した文書に基づく新説を明らかにする。京都での講演は、山口県出身で一元さんとともに顕彰団体「白虎隊の会」をつくった中村正・京都史跡ガイドボランティア協会幹事らの招きで実現した。入場料500円。問い合わせは中村さん(090・8168・3456)へ。

龍馬ファンの時代劇俳優 木屋町舞台にガイド熱演

坂本龍馬が活躍した京都市中京区の木屋町かいわいを舞台に、龍馬ファンの時代劇俳優がボランティアで観光ガイドをしている。木屋町通二条下ルの高瀬川一之船入(いちのふないり)の前で掃除をし、観光客らを案内する光景が地域で評判となっている。

京都市右京区の吉田信夫さん(60)。主に切られ役や通行人役として「水戸黄門」などに出演してきた。時代劇の制作が減り、役者の世代交代も進んだため、空いた時間に本業を生かせる活動を、とガイドを志した。

6月から一之船入前にほぼ毎日常駐、午前10時から、「働き場をきれいにするのは当たり前」と一帯を掃除し、ガイドを始める。

初めは観光客や住民に「怪しい人かと疑われた」と吉田さん。復元された高瀬舟を見に訪れる歴史ファンに声をかけ、依頼があれば、土佐藩邸跡や長州藩邸跡、近江屋跡などを1時間10分かけて無料で案内する。龍馬が尽力した薩長同盟の背景などを、時代劇で養ってきた歴史知識を披露しながら、演じるような口調で話す。

無料ガイドの一方で、吉田さんは俳優の活躍できる場をつくろうと、扮装(ふんそう)案内人を名乗って京都観光「龍馬組」というグループを立ち上げた。「無料ガイドで気に入っていただけたら、次の機会は龍馬の時代衣装でガイドします」とPRしている。

地元の上木屋町町内会の伊藤高華会長(79)は「地域をアピールしてくれてありがたい」と活動を評価。9月23日開催の「高瀬川舟まつり」では吉田さんらによるチャンバラ教室が開かれる。吉田さんは「幕末の志士たちが活躍した地をガイドし、思いを伝えるのは俳優の仕事と通じるところがある」と話す。問い合わせは吉田さん携帯電話080(6126)6835。

企画展:幕末・維新期の京都に焦点 左京の府立資料館で、瓦版や本など /京都

幕末・維新期の京都に焦点を当てた企画展「語り継がれる幕末・維新の京都」が、左京区の府立総合資料館で開催されている。22日まで。

ペリー来航の様子を描いた「亜米利加ペルリ上陸図」、禁門の変(1864年)による京都の大火など、幕末から明治期の事件を報じた瓦版、龍馬ブームの原点を作った人物とされる坂崎紫瀾(しらん)著「坂本龍馬」、元新撰組隊士が実戦の様子をつづった「新撰組往時実戦談書」など、幕末・維新当時の資料と、その後、時を経るに従って変遷する幕末・維新観を示す資料も併せ約90点が展示されている。

午前9時~午後4時半。入場無料。同館(電話075・723・4831)。【野宮珠里】

愛媛

龍馬と同型拳銃 松山の男性が記念館に寄贈

幕末の志士高杉晋作が坂本龍馬に贈った拳銃と同型の拳銃が、松山市の個人宅で見つかり、坂本龍馬記念館(高知市)に寄贈された。今月末から同館で展示する。

拳銃は米国スミス・アンド・ウェッソン社製の「モデル2アーミー」(長さ27センチ)。アメリカ南北戦争の際に製造され、日本にも輸入された。製造番号から明治後期に造られた可能性が高いという。

同館によると、高杉晋作は同型の拳銃を上海で購入して龍馬に進呈した。寺田屋事件で伏見奉行所の捕り方に襲われた龍馬は、この拳銃で応戦。危機は脱したが、手を負傷し拳銃を落としたとされ、実物は残っていない。森健志郎館長は「今はレプリカを飾っているが本物は迫力が違う」と喜んでいる。

龍馬と同型拳銃記念館に寄贈

幕末の志士・坂本龍馬が持っていたとされるものと同型の拳銃を、松山市の男性が、県立坂本龍馬記念館(高知市浦戸)に寄贈した。同館は20日から常設展示する予定で、森健志郎館長は「これまで展示していたレプリカとは違う、本物の迫力が感じられる。龍馬の手紙と一緒に眺めてほしい」と喜んでいる。

拳銃は米国スミス・アンド・ウエッソン(S&W)社製の32口径6連発式で、全長27センチ。龍馬は同社の拳銃を高杉晋作から贈られ、1866年(慶応2年)に京都・寺田屋で伏見奉行所に襲撃された時には発砲して応戦したとされる。ただ、寺田屋で落としたため、実物は残っていない。

寄贈した松山市の電気工事会社社長、岩田秀樹さん(66)によると、拳銃は愛媛県宇和島市の旧家が解体された際に出たもの。岩田さんは、龍馬関係の雑誌を読んで同社の拳銃を龍馬が持っていたと知り、「せっかくなら龍馬ゆかりの場所で飾ってほしい」と思い立ち、寄贈した。

同型の拳銃は佐川町立青山文庫でも保管されている。

竜馬愛用と同型の拳銃発見 米国製、記念館に寄贈

幕末の志士高杉晋作が、坂本竜馬に贈った拳銃と同型の拳銃が松山市の個人宅で見つかり、18日までに、坂本竜馬記念館(高知市)に寄贈された。今月末から同館で展示する。

寄贈された拳銃は米国スミス・アンド・ウェッソン社製の「モデル2アーミー」で長さは27センチ。アメリカ南北戦争の際に製造され、日本にも輸入された。製造番号から明治後期に造られた可能性が高いという。

同館によると、高杉晋作は同型の拳銃を上海で購入して竜馬に進呈した。寺田屋事件で伏見奉行所の捕り方に襲われた竜馬は、この拳銃で応戦。危機は脱したものの、手を負傷し拳銃を落としたとされ、実物は残っていない。

7月下旬、松山市の古物愛好家の男性から同館に連絡があり寄贈が決まった。森健志郎館長は「今はレプリカを飾っているが本物は迫力が違う」と喜んでいる。

福岡

大名に「龍馬カフェ」期間限定 8月末まで

幕末の志士、坂本竜馬にちなんだメニューと、長崎県の観光情報を発信する8月末までの期間限定「長崎・龍馬カフェ」が、中央区大名1丁目の飲食店「アペゼセントラルカフェ」内に登場。NHK大河ドラマ「龍馬伝」の人気と相まって、ファンの注目を集めている。

長崎県観光連盟が同店とタッグを組んで実現。等身大の竜馬の写真が客を出迎え、海援隊が交易に使った蒸気船いろは丸をイメージした「龍馬パフェ」や長崎名物トルコライスなどを用意。観光パンフレットが並ぶほか、アンケートに答えるとハウステンボス(長崎県佐世保市)の施設入場券などが抽選で当たる。坂口皓一(こういち)店長は「ドラマの舞台が長崎に移ったのに合わせて客が増え、売り上げは例年の2倍近くにアップ。竜馬パワーはすごいです」と話している。同カフェ=092(713)0501。

佐賀

築地反射炉:幕末遺産の発掘調査 廃棄土坑2カ所確認--佐賀市教委 /佐賀

◇本体位置特定に前進

佐賀市が世界遺産登録を目指す幕末遺産の一つ、築地反射炉跡の発掘調査で、鉄くずなどが埋まった幕末期の土坑(縦穴)が2カ所並んで見つかった。穴の形はともに四角に近い形。操業で出た鉄くずなどを捨てるため、反射炉近くにあった廃棄土坑の可能性があり、市教委は「反射炉本体の位置を特定する有力な資料」と位置づけている。

築地反射炉は佐賀藩が築いた国内初の実用的反射炉で、同市長瀬町の市立日新小が跡地とされる。今年1月の試掘で土坑の一部が見つかり、今回の調査でその土坑の規模(縦4・8メートル、横約5メートル)が確認された。並んで別の土坑(縦4・5メートル、横6メートル以上)も出土した。

土坑からは大量の鉄くず、耐火レンガ、木炭とともに幕末期の磁器が見つかり、遺構の年代は1850~53年とされる築地反射炉の操業期と重なる。大砲鋳型の一部の可能性がある遺物や、木製の下駄も出土した。

廃棄土坑は反射炉本体の近くにあったと考えられ、廃棄物がどの方向から捨てられたかを分析すれば、本体があった方角が推測できるという。

◇22日現地説明会

22日午前9時半~正午、現地説明会が開かれる。少雨決行。【姜弘修】

日新小から大砲の鋳型 反射炉の有力根拠に

佐賀市教委は19日、幕末期に佐賀藩が鉄製大砲を鋳造するために築いた「築地(ついじ)反射炉」の跡地とされる同市長瀬町の日新小で、大型の鉄滓(てっさい)(鉄を溶かす際に出るかす)や大砲の鋳型とみられる粘土の破片が見つかったと発表した。いずれも反射炉があったことを裏付ける遺物。本体遺構の発見に向けて周辺の発掘調査を続けている。

8月上旬から、反射炉操業時に排出された鉄くずなどが集まった「廃棄土坑(どこう)」とされる部分と周辺の約110平方メートルを1メートル掘り下げて調査している。確認した鉄滓は長さ1メートル、幅30~40センチでさらに地中に埋まっている。大きさから大砲鋳造の際にできたとみられる。粘土の破片は円形で、幅22センチ、厚さ8センチ。形や1200度以上の高温に当たった跡などから大砲鋳型の一部と類推されるという。

土坑の中からは幕末期の陶磁器も見つかっており、反射炉が使われた時期と重なる。市教委は「近くに反射炉があったことを示しており、本体の位置を推定する有力な資料」としている。

築地反射炉は、1852年までに本格稼働した日本初の洋式実用反射炉で、幕末の近代化をけん引した佐賀藩を象徴する施設。市は世界遺産登録を目指す「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産に加わるよう昨年8月から調査を続けている。今年1月に廃棄土坑の一部を発見、周辺を発掘していた。まだ本体遺構はなく、引き続き調査する。

前田達男市教委世界遺産調査室長は「構成資産入りや史跡指定のためには本体遺構の発掘が不可欠。今回見つかった手がかりを頼りに調査を進めたい」と話す。22日午前9時半から正午まで現地説明会を開く。

【写真】築地反射炉の跡地で確認された鉄の不純物のかたまり=佐賀市長瀬町の日新小

戊辰戦争で活躍 最後の武雄領主 鍋島茂昌の激動つづる 展覧会29日まで 初公開資料含む120点

没後100年を機に、最後の武雄領主鍋島茂昌(しげはる)(1832-1910)に焦点を当てた初の展覧会が29日まで、武雄市の市図書館・歴史資料館で開かれている。蘭学を導入した鍋島茂義の長男として生まれた茂昌は西洋式軍事の教練に務め、戊辰(ぼしん)戦争で活躍。その後版籍奉還で領主権を失うなど、激動の時代に生きた姿を多彩な資料で明らかにしている。

茂昌は満6歳で武雄鍋島家の家督を継いだ。1868年、旧幕府軍と新政府軍の間で戊辰戦争が起こると、強力な洋式軍事力が評価を受けて新政府から出兵を命じられ、約千人の武雄隊を連れて秋田へ出兵した。

秋田では佐賀藩主鍋島直正から佐賀藩全軍4千人の総司令官に任命され、7連発のスペンサー銃、アームストロング砲などを用いて奮闘。最先端の軍事力で新時代の到来を後押しした。

1870年、明治政府から陸軍の要職への就任を求められたが、これを辞退。翌年の誘いも断り、その後は武雄で乗馬などの趣味にいそしんだ。1897年に男爵を授けられている。

展覧会ではこうした激動の時代を生きた茂昌の歩みを書状や絵図、写真など約120点の資料で振り返る。うち3分の1が初公開。同館の川副義敦副館長は「働き盛りの30代半ばで幕末期を迎え、時代の波に翻弄(ほんろう)された茂昌が何をなしたのかをこの機会に知ってほしい」と話している。

入場無料。休館日は19日、23日。21日は午後1時半から担当学芸員によるギャラリートークがある。同館=0954(20)0222。

長崎

「咸臨丸、近代化に貢献」 長崎市で乗員の子孫講演

幕末に勝海舟らを乗せて米国へ航海した「咸臨丸」の乗組員だった小杉雅之進(1843-1909)のひ孫で「咸臨丸子孫の会」事務局長の小杉伸一さん(58)=横浜市=が21日、長崎市の原爆資料館で「子孫から見た咸臨丸の歴史」と題して講演した。

1857年に完成した幕府軍艦の咸臨丸は、長崎海軍伝習所の練習艦としても使われ、60年に太平洋を横断した。小杉さんは200枚以上の写真を使い、現地取材したエピソードを交えながら、咸臨丸誕生のきっかけとなった黒船来航から座礁沈没までの19年間の歴史について語った。

小杉さんは「米国での見聞が日本の近代化に貢献したのは間違いない」と語り「激動の幕末維新での出会いで養われた先祖同士のきずなは、今日まで脈々とつながっている」と締めくくった。

タウンたうん:幕末英雄たんけん隊--長崎 /長崎

長崎市シーボルト記念館(長崎市鳴滝2、大石幸雄館長)は19日、子供向け学習会「幕末ヒーローたんけん隊」を開催。親子連れ11人が参加し、シーボルトや坂本龍馬ら長崎で活躍した幕末の偉人ゆかりの地を巡った。

一行は「現代龍馬学会」会員で記念館係長の織田毅さん(48)の案内で、同館から亀山社中に向けて約2時間の道のりを散策。途中、上野彦馬の写真館「上野撮影局」跡(伊勢町)では、龍馬が当地で写真を撮影した史実とともに「当時写真は1枚3万~4万円といわれ、撮影にも30秒~1分かかった。それでも龍馬の写真がたくさん残っているのは、彼がハイカラだったから」と説明した。長崎大付属小5年、原田咲紀さん(10)は「初めて知ることばかり。夏休みの宿題に役立ちます」と喜んでいた。

同館では特別展「シーボルトと幕末英雄(ヒーロー)展」を9月20日まで開催中。山口県内の博物館などの協力を得て、吉田松陰の書状や木戸孝允直筆の戯画、高杉晋作が使った編笠など貴重な史料約50点を展示している。【錦織祐一】

咸臨丸子孫の会:「長崎出身乗組員の子孫名乗り出て」 事務局長が来崎 /長崎

150年前に太平洋を横断した江戸幕府の軍艦「咸臨(かんりん)丸」乗組員の子孫でつくる「咸臨丸子孫の会」事務局長の会社員、小杉伸一さん(58)=横浜市=が20日、田上富久長崎市長を表敬訪問し「長崎出身の乗組員の子孫にぜひ名乗り出てほしい」と話した。

小杉さんの曽祖父・小杉雅之進(1843~1909年)は幕臣で、長崎海軍伝習所で学んだ。1860年に咸臨丸の蒸気方(機関長)手伝いとして太平洋を横断。戊辰(ぼしん)戦争では開陽丸蒸気方として将軍・徳川慶喜の大坂脱出に従い、明治政府にも出仕した。

小杉さんは「曽祖父は長崎に3年ほどいて縁が深い。長崎出身の乗組員は約30人いて、名前も分かっている」と話した。田上市長は「市民の歴史への関心も高まっている。盛り上げてほしい」と応じた。

長崎市歴史民俗資料館(平野町)が開催中の特別企画展「長崎の海と船展」の一環で、小杉さんは21日午後2時から近くの長崎原爆資料館で「子孫から見た咸臨丸の歴史」と題して講演する。参加無料。【錦織祐一】

文化芸能

「十三人の刺客」9月19日東京で試写会

徳川の世の江戸時代末期、明石藩で事件は起こった。家老の間宮が切腹自殺した。それは、残虐な藩主・松平斉韶(稲垣吾郎)による余りに不条理な暴君振りに抗議してのものだった。将軍・家慶の弟に当たる血筋から翌年には老中への就任が内定している斉韶。目に余る残虐さに老中・土井(平幹二朗)は、御目付役・島田新左衛門(役所広司)に暗殺の密命を下す。大事決行の為、次々と集結する男たち。斉韶を狙うのは参勤交代の帰国で江戸から明石への道中と決した。集まった“十三人の刺客”は、斉韶の腹心・鬼頭半兵衛(市村正親)との謀略戦の末、幕末最大のミッションに挑む。その他の出演は山田孝之、伊勢谷友介、沢村一樹、古田新太、高岡蒼甫。

9月25日より全国東宝系で公開する「十三人の刺客」の試写会に50組100人をご招待。9月19日(日)有楽町・朝日ホール。19時開映(30分前開場)。2時間21分。申し込み方法は、電子メール本文に〒住所、氏名、電話番号を、件名に「十三人の刺客」係宛とご記入のうえ、mk@hochi.co.jpへ。9月9日(木)必着。

コラム

【幕末から学ぶ現在】(75)東大教授・山内昌之 武田耕雲斎

派閥抗争の悲劇とは

9月の代表選挙を控えて民主党の内訌(ないこう)(内輪もめ)がはなはだしい。ひたすら権力を目指した派閥間の古典的な争いだった自民党の事例とも異なり、イデオロギーや路線をめぐる理論闘争の感もあった旧社会党の派閥争いとも違う独特な対立構造が民主党にはあるようだ。

それは、自民党や社会党の議員だったベテラン政治家から市民運動や新左翼運動の活動家にいたる雑多な分子から成っているために、民主党には政治の筋や主義主張だけで結合しない“人間臭さ”や“いい加減さ”があることだ。分かりやすくいうと、あれこれの人間の好き嫌いで動く単純な面も民主党にあるのではないか。

政治には人の好き嫌いがつきものである。しかし、他人への好悪の感情が強烈なイデオロギーと結びつくと、そこには政治のリアリズムが要求する妥協の芸術を排除する結果にもなりかねない。この面での幕末最大の悲劇は、水戸藩の内訌であり天狗(てんぐ)党をめぐる人間ドラマであろう。

理想主義とテロリズム

天狗党は、水戸を攘夷の魁(さきがけ)にせんとする理想主義と、目的のために手段を選ばぬテロリズムの両面をもっていた。この二面性は、藩執政でもあった武田耕雲斎にも表れている。

水戸藩は貧しかったために、300石の食禄の耕雲斎でも若党(武士の従者)1人、下男1人、下女1人しか雇えず、来客があれば座卓の脚が1本折れて危ないために碁盤を入れて支えにしたという。人間は貧しいとどうしても観念的になりがちである。観念だけの世界から脱出するには、藩や志士も物心両面で豊かでないとダメなのだ。

幕末の長州や薩摩にあって水戸に無かったのは、この豊かさなのである。水戸人も俗に認めるという「水戸の3ぽい」なる特性も貧しさと無縁でないだろう。「怒りっぽい、理屈っぽい、ひがみっぽい」という個性は、どちらかといえば余裕のある金持ちには遠い個性である。

こういう“難治(なんじ)の地”で武田耕雲斎は精いっぱい努力したのではないか。主君の徳川斉昭(なりあき)が死ぬと派閥抗争の混乱の調整に当たった耕雲斎は、こと志に反して元治元(1864)年に藤田小四郎(儒学者、藤田東湖(とうこ)の四男)が起こした天狗党の乱を戒めながら、領袖に推されると断りきれなかった。

作家、島崎藤村が『夜明け前』に馬籠(まごめ)の宿(岐阜県)を通る天狗党一行を描いたように、耕雲斎は800人の士を率いて中山道を進軍した。ついに敦賀(越前国新保)で力が尽き、幕府の追討軍に屈した。その悲劇は何重にもむごいものだ。天狗党は京都の徳川慶喜を頼って進んだのに、当の慶喜は反逆者として耕雲斎らの追討の先頭に立ったのである。

徳川幕府の扱いは武士の情けと無縁の苛酷(かこく)きわまるものであり、鰊(にしん)倉に押し込められた天狗党の悲惨さは慶喜の卑劣さとともに永久に記憶されるだろう。斬首された耕雲斎は、妻と2人の子と3人の孫の斬殺とともに、処刑された天狗党352人の悲劇の象徴となった。

首級を水戸にさらされた天狗党の怨念(おんねん)は、耕雲斎の孫、金次郎に受け継がれる。維新の結果、晴れて故郷に戻った金次郎は、仇敵(きゅうてき)の諸生党(水戸の保守派)に白昼堂々と天誅(てんちゅう)や朝敵と称し復讐(ふくしゅう)を繰り返す。尊攘運動の穏健派さえ容赦せずに暗殺しまくり、藩内を恐怖状態に陥れた。もはやそこにあるのは政治の信念ではなく、一途(いちず)な復讐の精神といったテロリストの本性でしかない。

大官からの零落

天誅テロは明治2、3年になって一段落するが、血に汚れた金次郎らに新時代を担う資格があるはずもない。版籍奉還後に水戸藩の権大参事を務めながら、廃藩置県後に経済的に窮迫し、一説には伊香保温泉で晩年風呂番をしたと伝えられる零落ぶりであった。明治28(1895)年に48歳で病死したとき、その瞼(まぶた)には祖父、耕雲斎の雄姿が浮かんでいたのだろうか。それとも内訌で自壊した水戸人への愛惜と反省の念も湧(わ)いてもいたのだろうか。

いずれにせよ、深刻な対立や分裂の危機を克服してこそ、大きな政治目的が達せられる点は現代でも変わりがない。水戸藩のように分裂で人材を枯渇させた事例がすぐに当てはまらないにせよ、政権を奪取した民主党の政治家に必要なのは、大局観に立ち大同団結する懐の深さを共有することであろう。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】武田耕雲斎

たけだ・こううんさい 享和3(1803)年、水戸生まれ。9代藩主、徳川斉昭に仕えて家老職に上った。元治元(1864)年、筑波山で挙兵した藤田小四郎らに推され天狗党首領に。京都に向かって中山道を進軍するが、幕府軍の追討を受け、加賀藩に降伏。元治2(1865)年、越前敦賀で処刑された。享年63。

昼過ぎの気温が32度で、そういえば今日は少し涼しいと感じる今年の夏……(汗)。帰省帰りの皆様、お疲れ様です。

青森

困っている弘前城 懸命の呼びかけ呼び掛け

栃木

戊辰戦争の凌霜隊赦免から140年 那須塩原の田代さんが講演

神奈川

掘り出しニュース:「神奈川へ出張し、返事が遅れた…」 横浜の歴史愛好家、勝海舟自筆の手紙入手

勝海舟:自筆の手紙 横浜の歴史愛好家・山本さん、京都で入手 /神奈川

静岡

龍馬の足跡たどるパネル48点 中区、肖像画も

石川

北前船?の碇珠洲で保存作業

兵庫

銅像 ゆかりの神戸へ

広島

反幕勢力から防御? 県史跡上下代官所跡の発掘調査 広島・府中市

高知

龍馬との接点も 樋口真吉を紹介

佐賀

戊辰戦争、秋田に眠る佐賀藩士慰霊 10月ツアー

長崎

まちなか龍馬館が入館10万人 開館7カ月で達成

大村市で幕末を体感 20-24日、史跡巡りイベント

近藤長次郎の顕彰碑を長崎に 「建立する会」発足準備中

長崎史談会、長崎龍馬会、亀山社中ば活(い)かす会なども協力する意向。川邉さんは「長崎は長次郎にとって第二の故郷。県民の皆さんに力を貸していただければ」と話している。

「建立する会」の運営を手伝うスタッフを募集中。問い合わせは宮崎さん(電080・1727・6849)。

熊本

横井小楠記念館・四時軒の入館者増える 熊本市

文化芸能

堺雅人主演作『武士の家計簿』がモントリオール世界映画祭に出品

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】(74)東大教授・山内昌之 志賀重昂

なぜ首都は東京? 定義は? 明確な根拠なく既成事実化

青森

困っている弘前城 懸命の呼びかけ呼び掛け

桜の名所として知られ、来年築城400年を迎える国指定史跡の弘前城(青森県弘前市)。市は明治の廃藩置県で取り壊された本丸御殿などの復元を目指しているが、当時の姿を示した有力な写真や史料は数点だけ。ホームページなどで幅広く復元につながる情報提供を呼び掛けている。

弘前城は弘前藩の初代藩主津軽為信が1603年に計画し、三男で2代の信枚が完成させた。東京ドーム10個分以上の約49ヘクタールの敷地に、国の重要文化財の天守や城門が残る。本丸御殿は82室があったとされるが、1884年までに姿を消した。

市が唯一所有する1871年ごろに撮影したとみられる写真には天守の後ろに本丸御殿の屋根の一部が見える。市公園緑地課は2008年から市内の写真館などに照会。市民にも情報提供を呼び掛け、これまでに14件の情報が寄せられた。

市内の男性は、祖先が幕末から明治初期に描いたとみられる平面の絵図を提供した。有事の際に側近をどう配置するかを示した「マニュアルのようなもの」(同課)とされ、御殿の間取りを示した貴重な史料だ。

しかし、残る13件は「直接復元にはつながらない」(同課)。現在のところ外装は1枚の写真だけ。ふすま絵を含め内装の様子を示す史料は一切見つかっていない。

文化庁記念物課によると、歴史的建造物の復元には(1)十分な史料(2)遺構を壊さない(3)当時の工法の採用―などが条件となる。担当者は「後世の人たちが誤解するのを避けるため」と説明。鉄筋コンクリートで復元したケースもあったが、現在はより厳格な基準が適用されているという。

弘前市を訪れる観光客は年間700万人以上だが、多くが春の「弘前さくらまつり」に集中。復元には通年で呼び込める観光資源の「目玉」としての期待も大きい。市の担当者は「12月には新幹線が青森市まで来る。築城記念を誘客につなげるため、大きな話題がほしい」と話す。

市公園緑地課の石川竜明主査は「復元という『夢』の実現につながる宝物が、きっとどこかに残っているはず。是非、自宅の倉庫などをのぞいてみてほしい」と期待を込めた。

栃木

戊辰戦争の凌霜隊赦免から140年 那須塩原の田代さんが講演

【那須塩原】幕末の戊辰戦争で塩原温泉に長期駐留した郡上藩凌霜隊。赦免から140年を記念し岐阜県郡上市で先月開かれた記念講演会で講演した和泉屋旅館代表の田代芳寛さん(62)が4日、田代茂樹塩原温泉観光協会長らに成果を報告した。

幕府支援のため江戸藩邸の藩士で結成された凌霜隊は会津での敗戦で賊軍とされた。塩原には旧暦の5月11日~8月23日、和泉屋と隣の丸屋旅館に駐留した。

凌霜隊士の謹慎が解かれて140年の今年、顕彰事業として記念講演会や隊士の子孫らが出席した記念フォーラムが企画された。

田代さんは「伝え聞く凌霜隊」と題し講演。父で詩人の故泉漾太郎さんが郡上おどりを全国に紹介した縁で始まった和泉屋と郡上の交流、隊士が残した塩原に関する漢詩などを紹介。「栃木では凌霜隊を誤解した記述、出版があり、講演を契機に正しい凌霜隊像を伝えたい」と語った。塩原温泉観光協会長のメッセージも披露し、「郡上との文化、経済交流が図れれば」と結んだ。

報告会で田代さんは「塩原では戊辰戦争ごろの歴史が空白」とし、郡上の郷土史家招聘を提案。田代会長も「郷土史家の講演から交流を始めたい」とし、郡上おどりの関係者を招いた盆踊りの復活も検討するという。

神奈川

掘り出しニュース:「神奈川へ出張し、返事が遅れた…」 横浜の歴史愛好家、勝海舟自筆の手紙入手

【神奈川】幕末の志士・坂本龍馬が師事した勝海舟と神奈川を結ぶ自筆の手紙が、見つかった。歴史愛好家の山本博士さん(40)=横浜市神奈川区=が京都の古美術店で入手した。歴史研究家も「貴重な史料」と評価する。

「神奈川表へ罷(まかり)」と筆で和紙に書かれた手紙は、1862(文久2)年4月4日付。「麟太郎」の名前で、40歳の勝が福井藩主の松平春嶽(しゅんがく)の家来あてに出した。「神奈川へ出張し、返事が遅れた」との内容だ。

文中に「函館表之御船にて外国行之御用」とあるのは、幕府が主導した「健順丸」で勝が艦長として香港やジャワへ渡航する計画だった。2年前に咸臨丸で渡米した勝は、海軍と西洋砲術の専門家で、当時は講武所砲術師範役だった。

「勝海舟」(筑摩書房)を著した桃山学院大元教授の松浦玲さん(78)=京都市=は「癖のある字で、勝の手紙に間違いない。既刊の全集ものにも未収録で、私も入手したかった。健順丸計画は中止になったが、勝は横浜港の外国の外交官や商人に会い、ジャワなど外国の情報を聞き準備していたとみられる」と指摘する。

山本さんは昨年、勝が設計した神奈川台場(横浜市神奈川区)の古写真を入手。経営する「三陽物産」(同市中区)から台場型の菓子「勝サブレ」を今春発売した。「勝が龍馬と知り合ったころの手紙で、この4カ月後に生麦事件が発生した。勝と神奈川とのゆかりが深まり、さらに研究を進めたい」と話している。【網谷利一郎、写真も】

勝海舟:自筆の手紙 横浜の歴史愛好家・山本さん、京都で入手 /神奈川

◇「神奈川へ出張し、返事が遅れた…」

幕末の志士・坂本龍馬が師事した勝海舟と神奈川を結ぶ自筆の手紙が、見つかった。歴史愛好家の山本博士さん(40)=横浜市神奈川区=が京都の古美術店で入手した。歴史研究家も「貴重な史料」と評価する。

「神奈川表へ罷(まかり)」と筆で和紙に書かれた手紙は、1862(文久2)年4月4日付。「麟太郎」の名前で、40歳の勝が福井藩主の松平春嶽(しゅんがく)の家来あてに出した。「神奈川へ出張し、返事が遅れた」との内容だ。

文中に「函館表之御船にて外国行之御用」とあるのは、幕府が主導した「健順丸」で勝が艦長として香港やジャワへ渡航する計画だった。2年前に咸臨丸で渡米した勝は、海軍と西洋砲術の専門家で、当時は講武所砲術師範役だった。

「勝海舟」(筑摩書房)を著した桃山学院大元教授の松浦玲さん(78)=京都市=は「癖のある字で、勝の手紙に間違いない。既刊の全集ものにも未収録で、私も入手したかった。健順丸計画は中止になったが、勝は横浜港の外国の外交官や商人に会い、ジャワなど外国の情報を聞き準備していたとみられる」と指摘する。

山本さんは昨年、勝が設計した神奈川台場(横浜市神奈川区)の古写真を入手。経営する「三陽物産」(同市中区)から台場型の菓子「勝サブレ」を今春発売した。「勝が龍馬と知り合ったころの手紙で、この4カ月後に生麦事件が発生した。勝と神奈川とのゆかりが深まり、さらに研究を進めたい」と話している。【網谷利一郎】

静岡

龍馬の足跡たどるパネル48点 中区、肖像画も

幕末の志士、坂本竜馬の足跡をたどるパネル展「龍馬 飛翔伝」が20日まで、浜松市中区板屋町のオークラアクトシティホテル浜松展望回廊で開かれている。

同ホテルが企画した。竜馬ゆかりの人物や旅館の写真48枚を年代順に並べ、竜馬の人物像や33年の生涯で為し遂げた功績を分かりやすく伝えている。「世に生を得るは事を為すにあり」など、竜馬が残した印象的な言葉も多数紹介している。

名古屋市のコレクターが所有する、明治~昭和初期の画家公文菊僊が描いた坂本竜馬の肖像画も展示され、注目を集めている。展望回廊への入場料500円、小学生以下300円。

石川

北前船?の碇珠洲で保存作業

珠洲市沖で見つかった古い碇(いかり)を文化財として残そうと、国士舘大の沢田正昭教授や大学生らが12日から、同市の珠洲焼資料館周辺で、保存のためのさび取りや補強などの作業を始めた。14日まで作業した後、市が保管して展示などに活用する。

碇は3本あり、長さ1・2~1・7メートル、重さ30~50キロの鉄製。幕末から明治の間に北前船などの輸送船で使われたとみられ、地元漁師が網にかかって保管していたものを、文化財保存が専門の沢田教授らが引き受け、6月からさび止めなどを行ってきた。

この日は学生ら8人が参加し、碇の腐食状況などを調査。今後は腐食した表面をグラインダーなどで削ったり、樹脂で補強したりする。同館の大安尚寿学芸員は「北前船に代表される珠洲周辺の海運の歴史を示す大切な資料」と、碇保存の重要性を強調した。

14日午後1時からは同館で碇保存に関するフォーラムも開かれる。参加無料。問い合わせは同館((電)0768・82・6200)。

兵庫

銅像 ゆかりの神戸へ

初代駐神戸オランダ領事を務めたA・J・ボードウィン(1829~90年)の銅像が10月下旬、神戸市中央区のポートアイランド北公園に設置される。東京・上野公園の「生みの親」として知られる兄の軍医、A・F・ボードウィン博士(1820~85年)の像が同公園に建てられた際、兄と取り違えられモデルとなったが、大阪市内の住職の尽力で2006年、兄をモデルに建て替え後、撤去されていた。関係者は「没後120年の節目に、ようやく一件落着となった」と喜んでいる。

A・J・ボードウィンは1858年、オランダ貿易会社(オランダ東インド会社の後身)から日本に派遣され、貿易商として活躍。68年、初代のオランダ領事に任命され、74年に帰国した。

兄のボードウィン博士は、弟がいた縁で幕末から明治初期に来日して西洋医学を教え、医学校と病院の建設予定地だった上野の山を公園として残すよう日本政府に進言、上野公園ができるきっかけとなった。

1973年、功績をたたえる銅像をオランダ大使館などが公園内に建てたが、84年、顔が弟と取り違えられていたことが判明。博士が寄宿したことがある大阪市中央区の法性(ほっしょう)寺住職、山本信行(しんぎょう)さん(63)の尽力で、2006年に銅像が建て替えられた。

弟とわかった銅像は修復後、オランダ大使館で保管しているが、09年2月、日蘭通商400周年を記念して在大阪・神戸オランダ総領事館(大阪市中央区)が神戸市に寄贈を打診。今年7月、同市から設置の了解を得た。同総領事館のジュリアン・リクート報道・文化担当官は「A・J・ボードウィンは、日蘭の通商関係の象徴。銅像を適切な場所に設置できるのは喜ばしい」と話す。

移設費用は同総領事館と神戸市が負担するが、山本さんは「銅像が撤去されるきっかけになったから」と寄付を募ることに。「幅広く募金を募ることで、ボードウィン兄弟と関西のかかわりを多くの人に知ってほしい」と話している。問い合わせは法性寺(06・6761・5695)。

広島

反幕勢力から防御? 県史跡上下代官所跡の発掘調査 広島・府中市

府中市上下町の県史跡上下代官所跡の発掘調査で、石垣の一部や建物の礎石跡が見つかり、同市教委が現地説明会を開いた。南側の石垣は大きく外側に突出するような構造で、市教委は「幕末、反幕府勢力に備えるための防御的な意図で築造されたのではないか」と推定している。

上下代官所は元禄13(1700)年に置かれ、明治以降は学校や上下町役場、市上下支所となった。発掘調査は3年目で、6月から4カ所計約100平方メートルで試掘調査を実施した。

南側の石垣調査では石垣はほとんど残っておらず、明治に学校敷地拡張のため、石垣を壊して石材を抜き取った跡を発見。石垣はわずかに2段分(長さ約1メートル)が出土。明治2(1869)年の絵図には、石垣が東に突出している部分が描かれ、今回の調査でもこうした構造が確認された。

市教委の土井基司主任によると、石垣は幕末ごろの築造。当時の情勢から「有力商人や役所が焼き討ちなどに遭っており、こうした襲撃に備えるためではないか」としている。

一方、北西部分から礎石跡が出土。礎石の間隔は一間(1・8メートル)で建物の土台(基壇)を区切っていたとみられる溝(幅80~120センチ)もあった。西端部分の調査でも溝(幅約1メートル)を確認。西側の山を削って敷地を広げたらしく、山側からの排水溝とみられる。

市教委では、代官所遺構復元への基礎資料を得ることができたとし、跡地活用策を検討していく方針。

高知

龍馬との接点も 樋口真吉を紹介

四万十市中村の為松公園にある市立郷土資料館で、企画展「龍馬を見抜いていた男 土佐西部勤王党首領 樋口真吉展」が開かれている。資料約50点を展示し、坂本龍馬との接点などを紹介している。11月30日まで。

樋口真吉(1815~70)は現在の同市中村小姓町の郷士の家に生まれた。19歳で学問を志し、諸国で剣術や砲術を学んだ。帰郷後に家塾を開き、門弟千人以上を集めた。36歳の時、四万十川の堤防復旧工事に藩命で動員された16歳の龍馬と初めて出会ったとされる。

真吉の土佐勤王運動に関する日記「遣倦録」には、龍馬を有為の人材と認め、龍馬の剣術修行名目の出国を竜が天に飛び上がる様子とかけて「坂竜飛騰」と記述している。また、脱藩後の龍馬と大阪で偶然出会い、1両を贈った出来事を「逢竜馬贈一円」と書き残している。

真吉の剣術練習用の長剣「砂斬り刀」や真吉が描いた大砲の絵、下田砲台配置図、戊辰戦争で使われたスペンサー銃なども展示されている。

入館料は大人400円、高校生200円、中学生以下無料。開館は午前8時半~午後5時。期間中無休。問い合わせは同資料館(0880・35・4096)へ。

佐賀

戊辰戦争、秋田に眠る佐賀藩士慰霊 10月ツアー

約140年前の戊辰戦争で秋田藩の援軍として出兵し、命を落とした佐賀藩士を慰霊するためのツアーが、10月16~18日に行われる。参加者は秋田での慰霊祭に出席。郷土の先人に思いをはせるとともに、毎年慰霊祭を続けている秋田の人たちに感謝する。

戊辰戦争の時、秋田には武雄領の兵士約千人が出兵した。佐賀藩士の慰霊碑がある秋田市新屋の「葉隠墓苑」では、「戦火から救ってくれた」と、地元の人たちが毎年慰霊祭を続けている。

今回のツアーは「出兵の史実や秋田の慰霊活動を多くの人たちに知ってほしい」と、昨年の慰霊祭に参加した武雄ロータリークラブが発起人となって企画。

市内の文化団体などでつくる「市民墓参団実行委員会」(実行委員長=古賀行雄・武雄市文化会議会長)や市などとの共催で、武雄領の兵士の墓がある忠専寺や天龍寺なども訪れる。

旅費は約10万円で、定員は約30人。武雄市外からも参加できる。実行委は「佐賀のことを大切に思ってくれている秋田の人たちに、感謝の気持ちを伝えたい。ふるさとの先人に誇りを持つ機会になれば」と語る。申し込みは8月末まで。問い合わせは武雄ロータリークラブ内の実行委事務局、電話0954(22)3644へ。

【写真】佐賀藩士の冥福を祈った昨年10月の慰霊祭。武雄ロータリークラブも参加した=秋田市新屋の葉隠墓苑(秋田魁新報提供)

長崎

まちなか龍馬館が入館10万人 開館7カ月で達成

坂本龍馬を中心に、幕末の長崎で活躍した人物や歴史を紹介している「長崎まちなか龍馬館」(長崎市浜町)の入館者数が12日、10万人を突破。田上富久市長が10万人目となった同市の会社員、大塚勇作さん(42)に記念品を贈った。

同館は1月2日オープン。写真やパネル、調度品などで龍馬や岩崎弥太郎、上野彦馬などを紹介している。これに加え、7月からは龍馬らが訪れた引田屋(現・史跡料亭花月)ゆかりの亀山焼を、8月からは新上五島町にある「五島祈りの龍馬像」のレプリカを展示している。

開館7カ月あまりの10万人達成に「おおむね順調」と担当者。NHK大河ドラマ「龍馬伝」の長崎編開始と夏休みの相乗効果で7月の来場者数は1日平均450人(6月は同250人)、今月は同800人と好調に推移している。

大塚さんは熊本市出身で現在、単身赴任中。中学生の娘(13)と龍馬ゆかりの地を巡っており、「“龍馬ファン”なので感激」と喜びを語った。

31日まで、「広報ながさき」8月号の「龍馬伝」特集ページに掲載している券を持参すると、市内の小中学生の入館料(通常150円)が無料になる。

大村市で幕末を体感 20-24日、史跡巡りイベント

NHK大河ドラマ「龍馬伝」にちなみ、幕末ゆかりの史跡を巡る観光イベント「夏の海さるく」が20-24日、大村市内で行われる。主催の市観光コンベンション協会が参加者を募集している。

同市では大村湾に浮かぶ寺島周辺の海上で龍馬伝のロケが行われた。品川沖との設定で、坂本竜馬らが伝馬船から咸臨丸に乗り込むシーンとして放映された。

イベントでは寺島周辺を船で巡るほか、大村藩主が藩校を訪れる際に使った「五教館(ごこうかん)御成門」(県指定史跡)や、藩の船を格納していた「大村藩お船蔵跡」(同)などをボランティアガイドの案内で訪ねる。市観光振興課は「ほぼ江戸期のまま残されているお船蔵など、見どころは多い」と話している。

午前10時半から約3時間の行程で、事前に予約が必要。昼食付き1500円。同協会=0957(52)3605。

近藤長次郎の顕彰碑を長崎に 「建立する会」発足準備中

幕末の志士坂本龍馬の片腕といわれた近藤長次郎の顕彰碑を長崎市に建立しようと、長次郎の子孫らが準備中だ。子孫らは「関心がある人は力を貸してほしい」と呼び掛けている。

「近藤長次郎の顕彰碑を建立する会」(仮称)を結成しようとしているのは、長次郎のひ孫川邉篤次郎さん(78)=北九州市=と歴史研究グループ「歴史人研究塾」主宰の整体師宮崎秀隆さん(57)=長崎市元船町=。

長次郎は高知の菓子商出身で、龍馬が長崎に設立した貿易結社亀山社中の中心人物として活躍。長州藩に供給する軍艦と銃の買い付けを担当し、薩長同盟の成立に貢献した。慶応2(1866)年1月、秘密裏に計画した英国留学が露見し、長崎の小曽根邸(現万才町)で切腹。29歳の短い生涯を終えた。

「長次郎が活躍した長崎に顕彰碑を建てたい」という川邉さんの願いを受け、宮崎さんが奔走。現在、碑の建立場所について長崎市と折衝している。建立費用は募金でまかなう計画で、「建立する会」を近々発足して寄付を募る。

長崎史談会、長崎龍馬会、亀山社中ば活(い)かす会なども協力する意向。川邉さんは「長崎は長次郎にとって第二の故郷。県民の皆さんに力を貸していただければ」と話している。

「建立する会」の運営を手伝うスタッフを募集中。問い合わせは宮崎さん(電080・1727・6849)。

熊本

横井小楠記念館・四時軒の入館者増える 熊本市

熊本市沼山津にある横井小楠記念館・四時軒の入館者数が、小楠も登場したNHKの大河ドラマ「龍馬伝」人気の波及効果で大幅に増えている。本年度は7月末時点で過去最高だった前年度の2・6倍増。坂本竜馬は親交があった小楠の私邸四時軒を3度訪問しており、来館した歴史ファンは、日本の針路について議論をたたかわせた2人に思いをはせている。

小楠は幕末・維新期の思想家で、竜馬とは小楠が福井藩に招かれ、藩政改革などを進めているころから親交があった。

市の小楠記念館は1982年6月、四時軒の敷地内に開館。毎年度の入館者は例年3千~4千人だが、小楠の生誕200年にあたった2009年度は関連イベントが企画されたことから過去最高の約5500人が訪れた。

だが、ことしの竜馬ブームは「生誕200年」以上の追い風だ。大型連休があり、小楠が大河ドラマに登場した5月は、1カ月間の入館者数としては異例の1500人以上が来場。7月まで4カ月間の入館者数は3470人で、秋にも前年度実績を超す勢いだ。

同館は「北海道や関東など全国はもちろん、市内からの来館者も増えた。小中学生の竜馬ファンなど若い世代も多い」。年に数回だった旅行会社のバスツアーも月6~7回程度に増えているという。

小楠が四季の景色の素晴らしさから命名した四時軒。明治から大正期に2度火災に遭ったが、竜馬と小楠が会談した客間(12畳)は焼け残ったという。

庭からは飯田山などの眺望が広がり、すぐ近くには秋津川が流れる。「小楠先生と竜馬が一緒に見た風景は、ほとんど変わっていない」と堀内徹也館長(64)。

「昔から竜馬ファンだが、熊本とつながりがあるのは知らなかった」と大分県日田市の自営業岩下豊記さん(59)。四時軒からの眺めに「竜馬もこの景色を見ていたのですね」とかみしめていた。(岩崎健示)

文化芸能

堺雅人主演作『武士の家計簿』がモントリオール世界映画祭に出品

歴史家・磯田道史のベストセラー[武士の家計簿「加賀藩御算用者」の幕末維新]を森田芳光監督が映画化した『武士の家計簿』が、モントリオール映画祭World Greats部門に出品されると、配給会社の松竹が発表した。

『武士の家計簿』作品紹介

アカデミー賞外国語映画賞に輝いた滝田洋二郎監督の『おくりびと』も、2008年に同映画祭のグランプリを受賞。昨年は、『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』の根岸吉太郎監督が、最優秀監督賞を受賞している。

World Greats部門は、過去に同映画祭に出品経験のある監督による作品を30作品ほど上映する部門で、森田監督はこれまで『失楽園』『阿修羅のごとく』などを出品しており、それらの功績が認められ今回の出品につながったという。

『武士の家計簿』は、幕末から明治にかけての激動期を、刀ではなくそろばんを武器に生き抜いた武士とその家族の姿を人情味豊かに描いた作品で、主人公の武士を堺雅人が、その妻を仲間由紀恵が演じる。公開は12月4日から(石川県先行公開)。

また、今年のモントリオール世界映画祭は、8月26日~9月6日の期間で開催される。

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】(74)東大教授・山内昌之 志賀重昂

アラブの王様に会った武士

9日からアラビア半島の東南にあるオマーンに滞在中である。ホルムズ海峡を挟んでイランと向かい合っているアラブの国にほかならない。カーブース・イブン・サイードをスルターン(君侯(くんこう))とするイバード派(イスラームでいちばん早く成立した分派)の国であるが、人材開発を軸に近代化を短期のうちに達成したことで知られる。

また、香水と花を愛する治安のよい平和国家でもある。2010年の世界平和度指数では、149カ国中オマーンは23位であり、中東・アジアでは日本の3位、カタールの15位、マレーシアの22位に次ぐ。世界最高級の香水「アムアージュ」や乳香(にゅうこう)はもとより、山々に咲く多彩なバラでローズウオーターも作られていることは、旅行案内にも詳しい。

この国を最初に訪れた日本人は17世紀初頭、ローマで司祭になりながら日本に戻り殉教者となったペトロ岐部(きべ)との説もある。明治13(1880)年には伊東祐享(すけゆき)海軍中佐らも訪問したというが、一番有名なのは、志賀重昂である。徳川譜代の岡崎藩の出身だったために、官に志を得なかった志賀は札幌農学校を卒業後、英露関係の緊張激化を見て対馬の重要性を指摘、南太平洋への探検によって『南洋時事』を著し一躍地理学者として名をあげた。さらに、『日本風景論』で地理評論家、雑誌『日本人』で日本精神を鼓舞し経世家としての地位を確立した。

堂々とオマーン王宮へ

彼は大正12(1923)年12月にインド、イラン、イラク、アラビア半島、パレスチナ、欧米などに向かった際に、13年2月にオマーンに入った。わざわざ熱暑の中東各地に踏み入った彼の事績は『志賀重昂全集』に所収された「知られざる国々」から知ることができる。現オマーン大使の森元誠二氏が大使館ホームページに載せた好エッセーもこの記事に依拠しているようだ。

志賀によれば、当時の人口は50万人、首都マスカットは奇観(きかん)たる断崖(だんがい)を隔てた土地を合わせても2万人ほどで、輸出品はナツメヤシの実、干し魚、フカひれ、塩、ザクロ、レモンにすぎなかった。今なら日本で冬場のスーパーに並ぶオマーン産の「いんげんまめ」も逸してはならない。いずれにせよ、産油国として活況を呈する今日とは隔世の感がある。

1人当たりのGDPは2008年時に約1万9千ドルである。日本の約3万8千ドルや韓国の約1万9千ドルと比べると同国の豊かさがうかがえる。しかし志賀の時代には、銅貨以外に金銀貨はなく、英領インドの銀貨や白銅貨が流通していただけだ。インドの紙幣も割引せずに受け取ってくれたと志賀は語るが、ここにオマーンとインドとの経済的紐帯(ちゅうたい)が見られるという森元大使の指摘は正しいのである。

幕末維新から明治を生き抜いた志賀の豪胆さは、海岸沿いの王宮を不意に訪れスルターンへの拝謁(はいえつ)を申し入れたことだ。寸毫(すんごう)も卑屈な点がないのは、武士のリアリズムや誇りがあったからである。志賀が「セイード・チムル・ビン・ファイサル」と呼んでいるスルターンは、サイード・タイムール・イブン・ファイサルのことだろう。不惑がらみの絵画の諸葛孔明のような「好丈夫」であり、頭上より「純白雪の如(ごと)きカシゥミル絹」をまとい、素足のまま悠然と西洋輸入のソファに腰かけていたと描写する。この印象的光景は森元大使も引用しているところだ。

スルターンは志賀に向かって、日本がこの地で商売や産業を振興させ、相互の親睦(しんぼく)を図ればアラブの復興にもつながり、たがいに利益をあげられると懇篤(こんとく)に説いた。「何故に日本人は疾(と)くアラビスタンに来らざるや」と。

◆虚心坦懐に話し合う

感激した志賀はスルターンに拝謁するまで、アラブ人を「獰猛(どうもう)」かつ「殺人的」だと思いこんでいたが、この君主が「殊に都雅(とが)なる」を知って外国人の陥りがちな偏見や誤解を反省している。

幕末維新をくぐりぬけた武士が世界を旅行し虚心坦懐(きょしんたんかい)に王侯と平民を問わずアラブ人とも懇(ねんご)ろに付き合えたのは、統一国家日本への誇りと健全な愛国心があったればこそだ。小笠原諸島の南方マーカス島の領有問題が1898年に起こった時、その地を南鳥島と改称し東京府の管轄たらしめた功労者は志賀重昂である。竹島や尖閣諸島など領土問題でいつも毅然(きぜん)としたところのない戦後日本の政府や政党などは、冷静な学問的知見と愛国的使命感をバランスよく兼備した志賀に学ぶべき点が多い。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】志賀重昂

しが・しげたか 文久3(1863)年、三河国(愛知県)岡崎生まれ。札幌農学校卒業後、教員生活をへて南洋諸国を歴訪して『南洋時事』を発表。三宅雪嶺(せつれい)らと雑誌『日本人』を創刊、国粋主義を訴えた。明治27(1894)年に刊行した『日本風景論』はベストセラーとなり、国会議員も務めた。昭和2(1927)年、63歳で死去。

なぜ首都は東京? 定義は? 明確な根拠なく既成事実化

【社会部オンデマンド】

「日本の首都はなぜ、東京なのでしょうか。首都機能移転計画の議論などもありましたが、首都の定義について教えてください」=岡山県倉敷市の会社員、中川真人さん(29)

■“誕生日”のない東京

高校の教科書では「1869(明治2)年には京都から東京に首都を移した」と説明されており、広辞苑は首都を「その国の中央政府のある都市」と定義している。東京が首都という位置付けは常識ともいえるが、実は天皇の詔勅(しょうちょく)や政府の布告はなく、京都から遷都が正式に宣言された記録はない。

では、なぜ明治2年が遷都とされているのか。

奈良大学の佐々木克教授(日本近代史)によると、明治維新の新政府樹立に伴い、大久保利通らを中心に天皇を政治の表舞台に出し、新天地で改革を断行するための遷都論が浮上。その中で、当時世界最大の都市だった江戸が重要視され、明治元年、東京設置が発令された。

国家の最高機関である太政官など首都機能が次々に東京に移され、天皇が皇居(江戸城)に到着した明治2年3月28日、「江戸城」が官庁を有する意味の「皇城」に改められた。天皇の住まいと中央政府(官庁)が一体となったこの時点を遷都と解釈できるのだという。

遷都宣言がなかった理由としては、民心の安定を優先したという説や、遷都に反対する京都の尊皇攘夷派を刺激しないように考えた政府が、発令のタイミングを失ったなど諸説あるが定かではない。

その後、天皇と中央政府が所在し続ける東京を首都とする考えは時代の流れとともに既成事実化していく。戦後復興期の昭和25年に出された首都建設法で「東京都を新しく我が平和国家の首都として…計画し、建設する」などと法的に首都が東京と明記されると、「東京=首都」の考えが普及した。

ただ、首都建設法は明確に首都を定義づけるための法律でもなく、廃止となったため、国会などの首都機能移転問題を所管する国土交通省は「首都が東京を大前提に移転の議論を進めているが、明確な定義や根拠は分からない」とする。

また、東京都は「首都の定義がない。国会の質問で、国からも『定義したものはない』との回答があった」などと首都を自認できない状況が続いている。

■首都機能移転論争

明確に首都と定義されない中、人口が増え続けた東京は次第に過密に伴う弊害が顕在化。昭和30年代から一極集中が問題視されるようになり、政府も第三次全国総合開発計画(52年)などで首都機能移転を検討。だが、実際の議論は「浮かんでは消え」を繰り返した。

平成4年に「国会等の移転に関する法律」が制定され、11年には首相の諮問機関が移転先候補地を答申。「栃木・福島地域」▽「岐阜・愛知地域」▽「三重・畿央地域」(滋賀、京都、三重、奈良)-の3地域が対象地域に選ばれたものの、17年10月の両院協議会を最後に議論はストップしたままだ。

もともと、主要機関を各都市に分散配置する「分都」の考えや国会移転そのものを「遷都」とする議論は国会や研究者らの間で重ねられたが、当事者の国と東京都の主張には大きな開きがある。

国は一極集中の是正や災害対応力の強化を主張する一方、東京都は莫大(ばくだい)な費用がかかる点や災害に備えたバックアップ体制充実を優先すべきだと反対し、議論は平行線。

東京都は現状について「特に動きはなく、全くの膠着(こうちゃく)状態で先は見えてこない」と説明。国交省は「移転は大きな政策で、慎重にならざるをえない。国会で議論される話」と移転の行方は定まっていない。

一方、国交省の資料によると、海外の主な首都機能移転では、米国やカナダ、ドイツなど首都そのものが移転したケースや、国会だけが移転したチリなどの例がある。首都機能の一部(省庁や最高裁判所)移転を計画するマレーシアは、慢性的な交通渋滞の解消や電子政府化の推進を目的とするなど移転の背景は多岐にわたる。

佐々木教授は「東京の移転の場合は国民の関心も低く、現実的ではない。歴史上、遷都は新しい政治のために行われる切実なものだった。これまでの議論でそこまでの明白な理由は示されておらず、国民全体の合意形成は難しい」としている。(楠城泰介)

発売日を楽しみにして、昼休みに書店に駆け込みました。ただでさえ使い慣れていない書店だった上、平積みしてなかったので探し出すのに時間がかかりましたが^_^;、ゲットしました〜。

2巻続けて歳さんが表紙(^^)←「歳さん言うなッ!」by土方歳三・第3巻

ネタばれ入りますので、クッション入れておきます。

2巻続けて歳さんが表紙(^^)←「歳さん言うなッ!」by土方歳三・第3巻

ネタばれ入りますので、クッション入れておきます。

中岡慎太郎の写真の原板が見つかったというニュースがあったので、急ぎご紹介します。

歴史

中岡慎太郎の写真 原板公開へ

高知

龍馬の手紙寄託の男性 高知県が感謝状贈る

鹿児島

島津家伝統の七夕飾りの展示始まる 鹿児島市・仙巌園で

ブックレビュー

【新書】『江戸のことわざ遊び』南和男著

コラム

【龍馬を慕(おも)う】(19)下関・白石邸 志士たちを支援した豪商

歴史

中岡慎太郎の写真 原板公開へ

幕末の志士で、坂本龍馬とともに薩長同盟の実現に力を尽くした、中岡慎太郎の写真の原板が、このほど見つかり、8日から、中岡の出身地の高知県北川村で公開されることになりました。

中岡慎太郎は、尊皇攘夷運動を展開した「土佐勤王党」に参加したあと、坂本龍馬などと薩長同盟の実現に力を尽くしましたが、30歳の時に京都で龍馬とともに暗殺されました。写真の原板は、中岡が京都で下宿していた書店の経営者の子孫にあたる、富山市の80歳の男性が保管していました。写真は、縦およそ8センチ、横およそ10センチで、中岡が暗殺される1年前に京都の祇園で撮影されました。笑顔の中岡のひざには女性の着物の一部が掛かっていますが、隣にいたはずの女性の姿は、削り取られたり塗りつぶされたりしています。この写真の原板は、中岡の出身地の高知県北川村にある中岡慎太郎館で、8日から3日間展示されることになっていて、豊田満広学芸員は、「女性といっしょにいる姿を人に見られるのを恥ずかしがって、中岡みずから原板を削り取った可能性もある。中岡の写真の原板としては唯一残っている貴重なものだけに、多くの人に見てほしい」と話しています。

高知

龍馬の手紙寄託の男性 高知県が感謝状贈る

高知県は6日、幕末の志士・坂本龍馬が大政奉還の実現に向け土佐藩の重職・後藤象二郎にあてた直筆の手紙の下書きを県立坂本龍馬記念館に寄託した同県いの町の南道さん(86)に感謝状を贈った。

手紙は慶応3(1867)年10月13日付で、土佐藩が提出した大政奉還建白書の採否を決める会議に出席する後藤象二郎を激励した内容。手紙の実物は所在不明になっているが、下書きは祖父の代から南さん方に伝わっていた。

尾崎正直知事から感謝状を受け取った南さんは「草案なので大したことはないと思っていた。私の家に置いておくより、多くの人に見てもらい、龍馬への理解を深めてもらいたいと考えた」と話した。

手紙の下書きは10月8日まで同記念館で展示されている。

鹿児島

島津家伝統の七夕飾りの展示始まる 鹿児島市・仙巌園で

旧暦の七夕に合わせて、5色の吹き流しなどで飾り付けた孟宗竹(もうそうちく)を展示する「島津家伝統の七夕飾り」が7日、鹿児島市の仙巌園で始まった。10日まで。

園の裏山から切り出した長さ10メートル超の竹を使い、御殿前に2本、受付前に1本、尚古集成館前に1本を立てた。吹き流しのほか、「無勢とて敵をあなとることなかれ たせいを見てもをそるへからず」と記した戦国時代の島津忠良の「いろは歌」、幕末の島津斉彬の座右の銘「思無邪(思い邪(よこしま)無し)」を書いた短冊などを付けた。

明治時代初期に島津家が行っていたものを1990年に再現、以来、毎年行っている。

岡山市から旅行中というともに会社員の前田明子さん(32)と垂井慈江(よしえ)さん(33)は、「風になびく姿がとても涼しげ。桜島が後ろにそびえているのもいい」と喜んでいた。

鹿児島市吉野町の県立吉野公園の周辺道路でも、地元町内会などが、街路樹わきに、色紙などで飾った約80本の笹(ささ)を取り付けた。14日頃まで。

ブックレビュー

【新書】『江戸のことわざ遊び』南和男著

幕末の刊行以来、明治まで上方を中心に「ベストセラー」となった滑稽(こっけい)本『諺臍(ことわざへそ)の宿替(やどがえ)』の現代語訳。「目から鼻へ抜ける」「顔が広い」など現代人にもなじみ深いことわざをユーモラスな挿絵とともに紹介している。(平凡社新書・819円)

コラム

【龍馬を慕(おも)う】(19)下関・白石邸 志士たちを支援した豪商

JR下関駅周辺には、百貨店や商業ビル、ホテルなどが建ちならんでいる。駅北側の出口からクルマが行きかう道を100メートルほど行くと、歩道沿いの一画に、

「白石正一郎邸跡」

と刻まれた石碑が立ち、後ろ側を垣根が囲んでいた。垣根の裏手は、中国電力下関営業所の駐車場だった。手前には、白石の業績をたたえた「中国電力」名の説明板もあった。もちろん幕末の回船問屋、白石正一郎と中国電力とはなんの関係もない。

白石はこの地の豪商というだけでなく、国学者として尊王攘夷の熱心な信奉者でもあった。書き残した日記は維新研究の一級史料で、滞在した志士は西郷隆盛や大久保利通、木戸孝允(たかよし)、坂本龍馬ら四百余人にのぼるとされる。

たんなるパトロンではない。文久3(1863)年6月、この地で結成された高杉晋作の奇兵隊にも隊員としてくわわっている。この時、すでに50歳を過ぎていた。

白石邸跡から海岸部までは100メートルほど離れているが、当時は西側の白石邸の裏手は船着き場になっていた。薩長の志士たちは、もっぱら船でやってきた。

●脱藩後の「空白」を探る

文久2年3月24日、沢村惣之丞とともに脱藩した龍馬は大洲藩(愛媛県)の長浜から出航して瀬戸内海を渡り、5日後の29日には三田尻港(山口県防府市)に着いた。ここまでは後年、聞き書きを残した沢村の口述で分かっている。

このあとの龍馬の動きは、史料からは拾い出すことはできない。下関まで船で行き、4月1日に白石邸に入った、と書かれた文献もある。だが白石の「日記」に龍馬が記載されるのは後年になってからだ。

白石は几帳面(きちょうめん)な性格で、龍馬が脱藩した直後、吉田東洋暗殺にくわわった那須信吾ら3人が4月半ばに来訪したことは、きちんと記載している。

龍馬の動向は6月11日、大坂で沢村と再会するまでは、「空白」にちかい。「空白」を埋めるためには、この時期の天下の情勢を俯瞰(ふかん)しておかなければならない。

薩摩の島津久光が、藩兵1000人を引き連れて武装上洛を決め、すでに3月16日、薩摩をたっていた。激派の志士たちは「革命前夜」ととらえ、一気に倒幕に向けて、動き出そうとしていた。もちろん公武合体派の久光には、そんな心づもりはなかった。

白石邸には3月22日早朝、その先鋒(せんぽう)として西郷隆盛が訪れた。九州諸藩の情勢などをさぐるのが目的であった。久光からは「下関でわしを待て」と厳命されていた。

だが西郷は、諸藩の志士たちが沸騰しているのを目の当たりに見た。もともと気があわない久光の命令を無視し、志士たちを鎮静化(ちんせいか)させるため、すぐに大坂に向かった。これが久光を怒らせ、西郷の2度目の島流しにつながった。

久光の下関着は28日である。龍馬の下関入りとほぼかさなっている。白石邸は諸藩の志士たちがあいついで訪れ、騒然とした雰囲気につつまれていたはずである。まだ無名の志士である龍馬は立ち入ることもできなかったのではないだろうか。

龍馬の脱藩の理由は不明な部分がおおいが、この時は決起に参加するつもりなどなかった。久光はこの後、薩摩の激派を弾圧するために、伏見・寺田屋で陰惨な上意討ちをおこなっている。

●破産も未練みせず

では龍馬は、大坂に姿を見せるまで、どこでなにをしていたのか。薩摩に向かったという説がある。薩摩藩は密貿易などによって有数の「大藩」となり、土佐で河田小龍から聞いた反射炉などの近代施設を持っていた。

薩摩が土佐の脱藩藩士などを受け入れてくれるわけはなく、藩境であっさりと門前払いを受けた。しかたがなく、諸藩の動向をさぐりながら大坂入りしたのではないだろうか。

司馬遼太郎の『竜馬がゆく』にも、この時期の龍馬の動向は描かれていない。下関で白石邸を訪れたが、すぐに大坂に向かったとしている。

大坂の心斎橋をブラブラしていると、藩から放たれた警吏の岩崎弥太郎とバッタリと会ってしまう。弥太郎の同僚、井上佐一郎に両側をはさまれ大坂・土佐藩邸まで連行されかけた。

だが途中で、井上の右肩にみねうちをくわせて倒した。弥太郎は刀を抜いたものの、龍馬が井上を相手にしている最中に、逃げ出した。弥太郎は肩をおさえて帰ってきた井上に非難されるが、

「この岩崎弥太郎、その時節がくれば千万人が相手でも、やる。もしそれが勝つ喧嘩(けんか)ならばだ。しかし、負ける喧嘩なら、一人が相手でもわしは遁(に)げる」

と平然と言ってのけた。のちの三菱創始者らしいセリフである。

同じ商人である白石は、みずからが信じた「尊王攘夷」のために、奇兵隊などに莫大(ばくだい)な資金を提供しつづけ、破産した。維新政府に対し、ミレンがましいことは一言も言わなかった。

◇

≪メモ≫

下関市は本州最西端に位置し、関門海峡をはさんで九州(北九州市)と向かい合う。古くから交通の要衝として栄え、平氏が滅んだ「壇ノ浦合戦」など歴史の舞台にもなった。幕末期には、高杉晋作による奇兵隊結成の際の陣屋が置かれた。龍馬も脱藩以降たびたび訪れ、高杉や三吉慎蔵ら長州藩士と交流した。慶応3(1867)年2月には妻、お龍と下関での生活を楽しんでいる。

◇

■きょうの「龍馬伝」 NHK総合 午後8時~ほか

下関に来なかった西郷(高橋克実)を追って、京の薩摩藩邸にやって来た龍馬(福山雅治)と中岡慎太郎(上川隆也)は面会を断られ、龍馬は伏見の寺田屋へ向かう。そこで龍馬は新選組の近藤勇(原田泰造)がお龍(真木よう子)に酒の相手をさせているのを知り、危険を冒して近藤を泥酔させ、お龍を助ける。近藤は龍馬にとって、以蔵を追い、亀弥太を殺した憎き相手だったが、刀を抜くことを思いとどまる。同じ時、千葉重太郎(渡辺いっけい)が、妹・佐那(貫地谷しほり)の思いのために龍馬を追って寺田屋を訪れていた。重太郎はお登勢(草刈民代)とお龍の会話から、龍馬が日本を変えるという大きな仕事に邁進(まいしん)していることを知る。

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カテゴリー

最新記事

(10/19)

(09/13)

(07/16)

(03/25)

(03/24)

最新コメント

[11/26 จัดดอกไม้หน้าเมรุ]

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚