新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

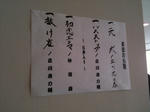

昨日の志の輔さん、今日の談春さんと、二日連続でスーパーな高座が当たっちゃったんじゃないだろうか……って、今日の談春師のネタが「宿屋の富」だったんだけど、まさしく富くじが当たったような気分。

横浜にぎわい座というハコと観客が醸し出す空間が、話し手をノリノリにさせるのかも知れないなぁ。

にぎわい座の談春独演会、今年2月から5回連続で見ている。「うまい」ということについてはとっくに折り紙付きの談春さんだけど、今日は「爆笑落語家」の談春さんだった。

「首提灯(前半に「胴斬り」も)」「宿屋の富」の本ネタ、もちろん爆笑ものなんだけど……談春さんってこんなにマクラが長くて面白かったっけ!?(汗)ってぐらい、どちらのマクラも長くてどっかんどっかん湧かせてた。

終演後、宮崎の口蹄疫と闘う酪農家たちのために義捐金募集のご挨拶。一口100円ということで、もちろん協力させていただいた。

詳しい感想は、また明日。

横浜にぎわい座というハコと観客が醸し出す空間が、話し手をノリノリにさせるのかも知れないなぁ。

にぎわい座の談春独演会、今年2月から5回連続で見ている。「うまい」ということについてはとっくに折り紙付きの談春さんだけど、今日は「爆笑落語家」の談春さんだった。

「首提灯(前半に「胴斬り」も)」「宿屋の富」の本ネタ、もちろん爆笑ものなんだけど……談春さんってこんなにマクラが長くて面白かったっけ!?(汗)ってぐらい、どちらのマクラも長くてどっかんどっかん湧かせてた。

終演後、宮崎の口蹄疫と闘う酪農家たちのために義捐金募集のご挨拶。一口100円ということで、もちろん協力させていただいた。

詳しい感想は、また明日。

昨日は横浜にぎわい座で「志の輔noにぎわい」昼席に行ってきました。今日もにぎわい座。談春独演会「宿屋の富」他一席を楽しみにしています。

福島

「天守閣再現事業」の寄付で 若松城に記名の赤瓦

栃木

「よみがえれ!宇都宮城 市民の会」大岡幸雄さん /栃木

神奈川

将軍の生活描いた浮世絵展、川崎で7日から

企画展:日本サッカー発展に貢献した英国人・ヘーグしのぶ--横浜で /神奈川

坂本竜馬の生き方を学ぼうと、講演会/相模原

兵庫

「うまい!」幕末ビール復刻版、試飲会で好評

佐賀

世界遺産に期待 三重津海軍所跡で公開説明会

ブックレビュー

今週の本棚・本と人:『幕末維新に学ぶ現在』 著者・山内昌之さん

福島

「天守閣再現事業」の寄付で 若松城に記名の赤瓦

若松城(鶴ケ城)の黒瓦を幕末当時の赤瓦にふき替える「往時の天守閣再現事業」に取り組んでいる福島県会津若松市は、赤瓦に自分の名前を記入できる寄付金を募っている。天守閣や走長屋(はしりながや)鉄門(くろがねもん)の瓦のふき替えなど総事業費約5億円の財源の一部となる。

赤瓦が納入されるのは7月中旬になるため、それまでに寄付した人は芳名帳に名を記し、市職員が代理で瓦に記入する。7月中旬から11月末までは本人が直接、瓦に記入できるようにする。

寄付は誰でも可能で、若松城の本丸に受付所を設けて日、月、水、金曜日の午前10時~午後3時に対応する。1枚2000円で、個人はもちろん家族、団体など5人までの名を一緒に瓦に記入できる。連絡先は市観光課0242(39)1251。

栃木

「よみがえれ!宇都宮城 市民の会」大岡幸雄さん /栃木

◇市民の心の古里守る--「よみがえれ!宇都宮城 市民の会」の事務局長・大岡幸雄さん(61)=宇都宮市中央

宇都宮城址(じょうし)公園で毎年開かれる「宇都宮城址まつり」を主催する市民団体「よみがえれ!宇都宮城市民の会」の事務局長。今年で3回目を迎える祭りは、毎年200~300人が参加する大型イベントに成長した。参加者は侍やお姫さまの衣装など江戸時代の衣装を身につけ、市街地を練り歩く。今年は10月24日の予定。

市は07年3月、戊辰戦争や戦後の高度成長期の開発工事などで姿を消した宇都宮城跡に宇都宮城址公園を整備。その際、同会は総工費約32億円のうち、約7000万円を募金で集めた。現在、事務局長として同公園のPRイベントの開催に携わる。

城址公園では城址まつりの他、桜まつり、七夕飾りなど季節に合わせたイベントが開催されている。芝生が広がるスペースは市民の憩いの場にもなっている。大岡さんは「(宇都宮城は)市民の心のよりどころ。古里として大切にしてほしい」と話している。【中村藍】

神奈川

将軍の生活描いた浮世絵展、川崎で7日から

江戸時代の徳川家の将軍の生活や、江戸城の年中行事を描いた浮世絵を紹介する「千代田之御表」展が7日から、川崎市川崎区の川崎・砂子の里資料館で開かれる。

浮世絵は幕末の武士で、戊辰戦争に参戦した後に絵師になった楊洲(ようしゅう)周延(ちかのぶ)が1897年に描いたもので、将軍が剣術試合を観覧する「武術上覧」など33点を展示する。

奉行が事件を選んで将軍の前で裁いて見せた「公事上聴」を描いた浮世絵では、罪人として町奉行の前に引き出された遊女が華やかに着飾っており、将軍に見せる特別な裁判だったことがうかがえる。

斎藤文夫館長(81)は、「当時は江戸時代を覚えている人もたくさんいた。人々のノスタルジーをかき立てた徳川三百年の伝統をぜひ見に来てほしい」と話している。26日まで。日曜休館。入館無料。

問い合わせは同資料館(044・222・0310)へ。

(2010年6月6日23時20分 読売新聞)

企画展:日本サッカー発展に貢献した英国人・ヘーグしのぶ--横浜で /神奈川

◇名前刻むプレートなど草創期探る資料展示--W杯代表応援し8日から

横浜で日本サッカーの発展に貢献した英国人ウィリアム・ヘーグ、日本サッカーミュージアム提供=をしのびながら、ワールドカップ(W杯)で日本代表を応援しようと、横浜開港資料館(横浜市中区)は8日から、企画展「横浜サッカー事始めとW・ヘーグ」を開く。日本で初めてサッカーがプレーされたのが横浜だったことを紹介し、W杯に出場する横浜F・マリノスの中村俊輔選手のスパイクも展示する。【木村健二】

日本サッカー協会によると、ヘーグは1913年に来日して英国大使館に勤め、1920年から横浜副領事となった。大使館チームでプレーする傍ら、全国大会の優勝チームに与えるイングランドサッカー協会杯の寄贈を提案。銀杯の寄贈が実現したのをきっかけに、1921年に大日本蹴球協会(現日本サッカー協会)が創立され、全国優勝競技会(現天皇杯全日本選手権)が開かれた。

ヘーグは1923年9月、総領事館で執務中に関東大震災に見舞われ、32歳の若さで死去し、横浜外国人墓地に眠る。08年には日本サッカー協会が、功労者をたたえる「日本サッカー殿堂」にヘーグを加えた。横浜開港資料館の旧館は再建された英国総領事館で、ヘーグを含む犠牲者4人の名前を刻んだ記念プレートが現存する。

企画展は、記念プレートを中心に横浜と草創期の日本サッカーの関係を探る資料を展示する。幕末の1866年1月の英字紙は、外国人居留地で日本初となる横浜フットボール・クラブの設立発起会が開かれたことを報じる記事が掲載されており、パネル展示で紹介。サッカーはクリケットと並ぶ居留外国人の余暇として盛んで、明治から大正時代にかけた写真資料も目にすることができる。

折しも日本代表はW杯を控えた強化試合でイングランドに敗れたばかりで、資料館の伊藤泉美・主任調査研究員は「日本は当時も今もイングランドから学び続けている。W杯をきっかけに横浜とサッカーの深いかかわりを見つめ直してほしい」と話している。

企画展は30日まで。展示場所は旧館記念ホールで、入場無料、月曜休館。問い合わせは資料館(045・201・2100)。

坂本竜馬の生き方を学ぼうと、講演会/相模原

「さがみ龍馬先生顕彰会」の発足記念講演会が5日、相模原市中央区中央の市立産業会館で開かれた。幕末の志士、坂本竜馬の生き方を学ぼうと、約200人が参加した。

同会会長を務める溝渕誠之相模原市議があいさつし、「竜馬のような精神を持って、一人一人が今の時代を頑張ってほしい」などと話した。

同会顧問で前大和市長の土屋侯保大正大学招聘(しょうへい)教授は記念講演で、現在の貿易商社にあたる「亀山社中」を結成するなど、時代の最先端を行っていた業績から、人気の背景を解説した。竜馬の目指した平和革命にも触れ、「徹底抗戦を主張した勢力を抑え、無血で大政奉還を実現しようとした政治力のある人だった」などと説明。「三十数年と短い人生ながら、竜馬の先見性や実行力はすごいものがある」とたたえた。

来場者の有志も登壇し、「財政状況の悪化など、日本の将来が案じられる中、竜馬のような政治家を待つだけでなく、みんなが竜馬のようになる必要がある」など、それぞれ熱い思いを語った。

同会は4月、相模原市内の大学学長や経営者、作家らの有志が、竜馬の思想を学ぼうと結成した。

兵庫

「うまい!」幕末ビール復刻版、試飲会で好評

兵庫県三田市出身で「日本の化学の祖」と称される蘭(らん)学者・川本幸民(1810~71)によって、1853年に日本で初めて醸造されたビールの復刻版の試飲会が5日、市まちづくり協働センター(駅前町)の多目的ホールで開かれ、招待客約160人が〈黒船来航〉の時代に思いをはせながら、香り高いビールを味わった。

幸民はペリー提督の黒船来航と同じ年に、西洋の化学書を参考にしてビールを醸造。市は幸民の生誕200年記念事業の一環で、地ビールの醸造に明るい酒造会社「小西酒造」(兵庫県伊丹市)に、当時に近いやり方で再現するよう依頼した。

この日、「幕末のビール復刻版 幸民麦酒(ばくしゅ)」の試飲に先立ち、醸造を担当した同酒造の地ビール主任技師・辻巌さん(52)が「幸民ビールの秘密を探る」と題して講演した。

辻さんは、幸民が黒船で味わったビールに関心を寄せ、日本酒の酵母を使うなどしてビールを醸造したことや、桂小五郎や緒方洪庵らと試飲したことを紹介。一足早く「幸民麦酒」を味わった幸民のひ孫の川本裕司さん(83)や妻、みち子さん(76)(東京都練馬区)らから「おいしい」と〈合格点〉をもらったことを報告した。

続いて招待客が試飲を始めると、次々と「うまい」「おいしい」と声が上がった。兵庫県宝塚市月見山、主婦杉本紀江さん(53)と同県西宮市名塩南台、主婦田中曜子さん(60)は「味が濃いのに、のど越しはすっきり」「三田の周辺でしか売っていないのが残念」、同酒造の小西新太郎社長(58)は「このビールと三田の名前が全国に広まってほしい」と話し、竹内英昭市長は「三田の売りが、またひとつ誕生した」と胸を張った。

「幸民麦酒」は、一般向け330ミリ・リットル瓶が予定価格630円。JA兵庫六甲運営の農産物直売所「パスカルさんだ」(川除)など市内14か所のほか、神戸市北区の3店舗や西宮市北六甲台の酒店で、8日から発売される。

問い合わせは三田市生涯学習課(079・559・5145)。

佐賀

世界遺産に期待 三重津海軍所跡で公開説明会

世界遺産登録を目指す「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産候補として佐賀市が調査を進める三重津海軍所跡で6日、現地説明会があった。新たに確認された階段状のドック木製護岸や建造時期特定に結び付く幕末期の焼き物を公開。3回の見学会に約140人が訪れた。

佐賀市教委の中野充・文化振興課主査が、ドックの護岸構造解明のため調査したことを説明。木製護岸は丸太や板材を複雑に組み合わせ、砂と粘土を交互に積み重ねた造成土が盛られた階段状の構造で、3段目まで確認されたとし、「江戸時代以来の伝統的技術を用いて、軟弱地盤に対応した頑丈な造り」と解説した。

また、1850~60年に海軍所の備品として特注されたと考えられる磁器や、船の部品加工の際に出たとみられる鉄くずが展示された。

時尾久美子さん(59)=佐賀市嘉瀬町=は「幕末期にいろんな文化を吸収し、最先端の技術力を有した佐賀を誇りに思う。世界遺産に登録され、佐賀の優れた技術を世界に発信できれば」と期待を寄せていた。

【写真】配布された資料を見ながら階段状の木製護岸などを見学する参加者=佐賀市川副町の佐野常民記念公園

ブックレビュー

今週の本棚・本と人:『幕末維新に学ぶ現在』 著者・山内昌之さん

(中央公論新社・1890円)

◇今が失った向上心や克己心

代表的イスラム史研究者が、幕末・明治維新期に活躍した43人の生涯を1人あたり4ページで描いた。吉田松陰を14世紀アラブの歴史家イブン・ハルドゥーンに、坂本龍馬を19世紀ロシアのナロードニキ運動活動家になぞらえるあたり、著者らしい。「維新史は元々、趣味としても好きな分野です。また、日本の学者としてどんな視点でイスラム史や世界史を研究すべきか常に自問してきましたから、その意味でも関心がありました」

取り上げたのは著名人ばかりではない。特にひかれるのは「当時目立たなくとも、後世から見て重要な人たち」。たとえば幕府の官僚だった小栗忠順(ただまさ)。中央銀行や鉄道建設などを構想したが、新政府軍に処刑された。小栗のつくった横須賀造船所は維新後、海軍の基礎になり、東郷平八郎は日本海海戦の勝利を小栗のおかげと感謝した。「徳川幕府が自己変革できたら、小栗は初の首相になったでしょう。革命期には、象徴的人物がつまらない理由で殺される。どこかで血が流れないと新しい時代は来ないという悲劇があります」

昨年、明治維新を引き合いに政権交代が語られた。本書も題名通り、今の政治を踏まえる。

「当時と今を比べると、平和と繁栄の代償を痛感します。現代人には向上心や克己心、競争心が乏しい。幕末、明治期にはそれがなければ国が滅ぶとの危機意識があった。しかも当時の人は、准国家である藩同士の関係で外交経験を積めた。だからこそ、世界についての知識が今よりはるかに少なくとも、危機に対応できた」。彼らの外交や戦争での胆力は、武士の教育とも無関係ではない。「武士は常に責任や死の意味を考えていました。今の政治家にこの胆力を期待しても……」

本書の元になった産経新聞での連載は今も続く。「ネタが尽きるまでやれと言われています(笑い)。著名人物に限っても、西郷隆盛や高杉晋作、勝海舟に木戸孝允、陸奥宗光も、まだ書いていませんから」<文・鈴木英生/写真・岩下幸一郎>

今までライブで見聞きした志の輔さんの中でも、今日は特によかった。昼夜連続公演の昼席なんだけど、こんなに熱が入って夜公演は大丈夫でしょうか師匠。

開口一番「元犬」立川志の春

ちょうどネットのニュースで蔵前神社に「元犬」のシロにちなんだ銅像ができたと知ったばかり(笑)。

元犬 落語の舞台に帰る 台東・蔵前神社で像除幕式

神社に願掛けをして犬の「シロ」君から人の「ただしろう」君(「ただ、シロ」をご隠居さんが「忠四郎」と勘違いしたのだが)に変身。今朝変身したばかりで犬時代の癖が抜けていないため、珍問答や珍行動ばかり……という咄。明るく素直でかわゆい「ただしろう」君でした。

「バスストップ」立川志の輔

ちょっと長めのマクラが2題。

ひとつはほかほかな話題、鳩山首相辞任。辞任スピーチを20分も整然とやり遂げる鳩山氏について「就任時にやっておけばよかったのに」。持ち上げておいて落とすマスコミ、世の中に対する不満をすべて首相のせいにする選挙民をちくり、人は不都合なことを自分以外の誰か何かのせいにしたがるものだと……おや、すると、ネタは。

しかしもうひとつマクラが。結婚式のスピーチねた、来ました! おなじみのマクラなんだけど(CDでも2作に入っている)、新潟のテレビ製作会社社長によるスピーチ、「替えてみても大差はないぞ」、にぎわい座大爆笑。何度もCDをリピしてるはずなのに、笑いが止まらない^_^;。

きました、「バスストップ」(^^)v。初めて仲人を引き受けた八百屋夫妻が式に遅刻しそうになると焦って行動するたびに事態は悪い方へ悪い方へと。

落語の蔵でダウンロードして聴いていたバージョンより、さらに磨きがかかった気がする。前の晩に一緒に呑んだ魚勝が車で通りかかった時のやりとり(パチンコに行くと知って、「負けろ負けろ~」と悪態をつく→駅まで送ってくれと頼むところに気が回らない^_^;)とか、ダウンロード版だと仲人夫妻を待って式の開始が遅れに遅れるという終盤が今回版は見切り発車で式が始められ、もう花束贈呈の時間になっている。今回版の方が面白い。

どっかんどっかん、にぎわい座沸きまくり。隣の友人も笑い過ぎて切れそうになってた(苦笑)。

中入り

講談 「初恋えんま」神田茜

落語家の林家彦いち師の奥さん、二児の母。新作講談だということで、新作落語と同じ感覚で聴く。

貸衣装の店の閉店セールで服を取り合っている最中に踏まれて圧死したおばちゃんが狂言廻しで登場。閻魔様の取り調べを受けているうちに、そんな上から目線の口調では女性に受けないと逆ギレ。しかし、中年女性の死者の取り調べに手を焼いている青年閻魔(笑)は素直にアドバイスを受け、ホストクラブ風に路線を変更(爆)、女性からの評判が急上昇。おばちゃんは相談料代わりに息を吹き返す。

青年閻魔が親切に死者と接しているうち、若くして亡くなった女性に初めて恋心を抱く。それが近所の女性だったので、青年閻魔に世話をしようと、おばちゃんが風呂に潜って息を止めて死んでくる(汗)。そして、おばちゃんの世話焼きで青年閻魔はめでたく……というお話。

落語は聴くけど講談は敷居が高い(講談師をネタにした落語『夕立勘五郎』は好物^_^;)と思っていたので、中年のおばちゃんパワーが炸裂するストーリー、マンガちっくな展開や新作落語と同様に現代語でスピーディな会話、と、聴きやすく楽しめた。

「抜け雀」 立川志の輔

マクラは親子の落語家について。木久扇・木久蔵、好楽・王楽ふた組を紹介。好楽・王楽は親子で兄弟弟子で師弟。羨ましいと思う反面、自分の息子を談志家元に入門させて同じような親子になろうとは思わない……あんな苦労は自分だけでいい(爆)。

親子で同じ職業というマクラで、「抜け雀」。思わずガッツポーズしてしまった。左甚五郎を登場させる「ねずみ」も好きなんだけど、絵師の親子が出てくる「抜け雀」も大好き。

CDの音源とは細部で違う。たとえば、冒頭の駕籠かきが2回罵声を浴びせてくるとか、すべての駕籠かきが悪いわけではないが中には追い剥ぎまがいのこともするヤツがいる(いわゆる「雲助」ですな……五街道雲助師匠のことではないです・汗)と解説の混じった述懐が入るとか。「マーフィーの法則」が出てこないとか(中入り前の「バスストップ」とリンクさせることも出来ただろうが、「マーフィーの法則」もブームが過ぎたことだし、脇道に入り込み過ぎないのがいい)。

おなじみの台詞回し……「ワシはえしだ」「脚の先から腐ってくるやつ?」「それは壊死。ワシはかのうはのえしだ」「化膿して壊死?」「『して』ではない!」とか。そして、ライブならではの身振り手振り交えた爆笑場面。ついたてに描かれた雀が雨戸の隙間から漏れる朝日を浴びて画から抜け出る様子をみた宿屋の主人がおかみさんや近所の知り合いに様子を語る場面(「チュンチュン……チュチュチュッチュン!」みたいな)とか、父の絵師が雀の上にでっかくてぶっとい籠を描き込むところとか、どっかんどっかん。

終わった後、ツレとお茶。思い出しては、自然に笑顔が湧いてくる。「次の志の輔のライブを楽しみに、また元気で生きようという気になれるよね~」と自分がいえば、最近悲しい出来事を経験した友人が「このライブに誘ってもらったことが、本当にありがたい。次の公演はいつ?」とスタンバイ。

志の輔師匠、幸せな日曜の午後をありがとうございます。またチケット争奪戦を乗り越えて、元気をもらいに来ます!

開口一番「元犬」立川志の春

ちょうどネットのニュースで蔵前神社に「元犬」のシロにちなんだ銅像ができたと知ったばかり(笑)。

元犬 落語の舞台に帰る 台東・蔵前神社で像除幕式

神社に願掛けをして犬の「シロ」君から人の「ただしろう」君(「ただ、シロ」をご隠居さんが「忠四郎」と勘違いしたのだが)に変身。今朝変身したばかりで犬時代の癖が抜けていないため、珍問答や珍行動ばかり……という咄。明るく素直でかわゆい「ただしろう」君でした。

「バスストップ」立川志の輔

ちょっと長めのマクラが2題。

ひとつはほかほかな話題、鳩山首相辞任。辞任スピーチを20分も整然とやり遂げる鳩山氏について「就任時にやっておけばよかったのに」。持ち上げておいて落とすマスコミ、世の中に対する不満をすべて首相のせいにする選挙民をちくり、人は不都合なことを自分以外の誰か何かのせいにしたがるものだと……おや、すると、ネタは。

しかしもうひとつマクラが。結婚式のスピーチねた、来ました! おなじみのマクラなんだけど(CDでも2作に入っている)、新潟のテレビ製作会社社長によるスピーチ、「替えてみても大差はないぞ」、にぎわい座大爆笑。何度もCDをリピしてるはずなのに、笑いが止まらない^_^;。

きました、「バスストップ」(^^)v。初めて仲人を引き受けた八百屋夫妻が式に遅刻しそうになると焦って行動するたびに事態は悪い方へ悪い方へと。

落語の蔵でダウンロードして聴いていたバージョンより、さらに磨きがかかった気がする。前の晩に一緒に呑んだ魚勝が車で通りかかった時のやりとり(パチンコに行くと知って、「負けろ負けろ~」と悪態をつく→駅まで送ってくれと頼むところに気が回らない^_^;)とか、ダウンロード版だと仲人夫妻を待って式の開始が遅れに遅れるという終盤が今回版は見切り発車で式が始められ、もう花束贈呈の時間になっている。今回版の方が面白い。

どっかんどっかん、にぎわい座沸きまくり。隣の友人も笑い過ぎて切れそうになってた(苦笑)。

中入り

講談 「初恋えんま」神田茜

落語家の林家彦いち師の奥さん、二児の母。新作講談だということで、新作落語と同じ感覚で聴く。

貸衣装の店の閉店セールで服を取り合っている最中に踏まれて圧死したおばちゃんが狂言廻しで登場。閻魔様の取り調べを受けているうちに、そんな上から目線の口調では女性に受けないと逆ギレ。しかし、中年女性の死者の取り調べに手を焼いている青年閻魔(笑)は素直にアドバイスを受け、ホストクラブ風に路線を変更(爆)、女性からの評判が急上昇。おばちゃんは相談料代わりに息を吹き返す。

青年閻魔が親切に死者と接しているうち、若くして亡くなった女性に初めて恋心を抱く。それが近所の女性だったので、青年閻魔に世話をしようと、おばちゃんが風呂に潜って息を止めて死んでくる(汗)。そして、おばちゃんの世話焼きで青年閻魔はめでたく……というお話。

落語は聴くけど講談は敷居が高い(講談師をネタにした落語『夕立勘五郎』は好物^_^;)と思っていたので、中年のおばちゃんパワーが炸裂するストーリー、マンガちっくな展開や新作落語と同様に現代語でスピーディな会話、と、聴きやすく楽しめた。

「抜け雀」 立川志の輔

マクラは親子の落語家について。木久扇・木久蔵、好楽・王楽ふた組を紹介。好楽・王楽は親子で兄弟弟子で師弟。羨ましいと思う反面、自分の息子を談志家元に入門させて同じような親子になろうとは思わない……あんな苦労は自分だけでいい(爆)。

親子で同じ職業というマクラで、「抜け雀」。思わずガッツポーズしてしまった。左甚五郎を登場させる「ねずみ」も好きなんだけど、絵師の親子が出てくる「抜け雀」も大好き。

CDの音源とは細部で違う。たとえば、冒頭の駕籠かきが2回罵声を浴びせてくるとか、すべての駕籠かきが悪いわけではないが中には追い剥ぎまがいのこともするヤツがいる(いわゆる「雲助」ですな……五街道雲助師匠のことではないです・汗)と解説の混じった述懐が入るとか。「マーフィーの法則」が出てこないとか(中入り前の「バスストップ」とリンクさせることも出来ただろうが、「マーフィーの法則」もブームが過ぎたことだし、脇道に入り込み過ぎないのがいい)。

おなじみの台詞回し……「ワシはえしだ」「脚の先から腐ってくるやつ?」「それは壊死。ワシはかのうはのえしだ」「化膿して壊死?」「『して』ではない!」とか。そして、ライブならではの身振り手振り交えた爆笑場面。ついたてに描かれた雀が雨戸の隙間から漏れる朝日を浴びて画から抜け出る様子をみた宿屋の主人がおかみさんや近所の知り合いに様子を語る場面(「チュンチュン……チュチュチュッチュン!」みたいな)とか、父の絵師が雀の上にでっかくてぶっとい籠を描き込むところとか、どっかんどっかん。

終わった後、ツレとお茶。思い出しては、自然に笑顔が湧いてくる。「次の志の輔のライブを楽しみに、また元気で生きようという気になれるよね~」と自分がいえば、最近悲しい出来事を経験した友人が「このライブに誘ってもらったことが、本当にありがたい。次の公演はいつ?」とスタンバイ。

志の輔師匠、幸せな日曜の午後をありがとうございます。またチケット争奪戦を乗り越えて、元気をもらいに来ます!

時代劇専門チャンネルで放送開始日時を確認しました。

時代劇専門チャンネル 『竜馬におまかせ!』

7月19日(月・祝)より、月~金連続、ひる12時・よる12時の放送です。

放送当時見てなかったので、三谷ファンに評判の高い幕末ものということで楽しみにしています。

関連記事

『竜馬におまかせ』7月より時代劇専門チャンネルで再放送

時代劇専門チャンネル 『竜馬におまかせ!』

7月19日(月・祝)より、月~金連続、ひる12時・よる12時の放送です。

放送当時見てなかったので、三谷ファンに評判の高い幕末ものということで楽しみにしています。

関連記事

『竜馬におまかせ』7月より時代劇専門チャンネルで再放送

今日は雨が降るという予報でしたが、私が行動した範囲は降られませんでした……折り畳み傘を持って出かけたせいでしょうか。雨女なのに、折り畳み傘を持って外出すると降られにくい、というジンクスをまた重ねました(苦笑)。

北海道

十勝川温泉「三余庵」がサービス優秀賞

秋田

大仙市 戊辰戦争の縁で口蹄疫被害の宮崎に義援金

岩手

全国番付に稲子沢長者

前頭6枚目に堂々掲載

江戸期の番付集成千葉周作やカツオ節産地も

東京

【フード/トラベル】ご当地検定ブーム 懐の深い東京の素顔 尽きぬ好奇心

神奈川

ペリー提督の置き時計を公開

山梨

「江戸の和時計」公開 山梨市

時の記念日に特別展

兵庫

上野彦馬:幕末の長崎で曽祖父を撮影 松山さん宅から「肖像」--大阪・住吉 /兵庫

佐賀

大規模な修理施設か 佐賀市教委 ドック遺構の木組護岸確認 三重津海軍所

北海道

十勝川温泉「三余庵」がサービス優秀賞

音更町十勝川温泉・第一ホテル(林文昭社長)の別館「三余庵(さんよあん)」(11室)が、JTBの2009年度「サービス優秀旅館ホテル」(北海道地区・小規模施設)に輝いた。三余庵は06年度の最優秀賞を獲得しており、過去2年間の選考対象外期間が明けて、連続の受賞となった。全国の利用者から「北海道一のサービス」と認められた。

3日午後、鹿児島県の城山観光ホテルで表彰式が行われ、同県の伊藤祐一郎知事ら500人が出席する中、林社長に感謝状が贈呈された。

三余庵は04年、管内では初のデザイナーズ旅館としてオープン。十勝開拓の祖、依田勉三が師事した幕末の漢学者、土屋三余の名前から取った。全室に温泉風呂を配置、十勝・北海道の食材を使った料理を追求するなど、「五感へのもてなし」をテーマにサービスを提供している。

(以下略)

秋田

大仙市 戊辰戦争の縁で口蹄疫被害の宮崎に義援金

大仙市は、市民から義援金を募り、宮崎県で感染が拡大した家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」の被害に遭っている宮崎市佐土原町に送ることにした。戊辰戦争(1868~69年)が縁で、大仙市の協和地区(旧協和町)と佐土原町は18年前から、住民同士の交流が続いており、「支援したい」と決めた。

戊辰戦争当初、旧幕府側だった久保田藩(秋田藩)が新政府側に回り、周囲から攻撃を受けたため、九州の佐賀藩や佐土原藩などから援軍が駆け付けた。協和での戦いは激しく、佐土原藩士が何人も命を落としている。

市では、毎年交流を続ける協和の市民交流団体「さどわら会」や、市職員にも協力を呼び掛けることにしている。募金受け付けは6月7日~7月30日。市役所本庁と総合支所のほか、公共施設8か所に募金箱を設置する。問い合わせは同市協和総合支所(018・892・2111)。

岩手

全国番付に稲子沢長者

前頭6枚目に堂々掲載

江戸期の番付集成千葉周作やカツオ節産地も

音に聞こえた気仙郡猪川村(現大船渡市猪川町)の稲子沢長者が、本当に全国にもその名を轟かせていた。柏書房から昨秋出版された『決定版番付集成』には、文化14年(1817)作成の長者の項目に「奥州 稲子沢利兵衛」の名が、堂々と西前頭6枚目に位置づけられている。同集成には、剣豪千葉周作や気仙沿岸のカツオ節産地もランクインしており、興味深い内容となっている。

相撲番付や芝居番付の形式をまねて作られた「見立番付」。江戸後期から明治中期にかけ、名所や温泉などをランク付けして楽しもうと作成されたが、同集成(青木美智男編)は江戸時代の見立番付の中から全国版、江戸版、大坂版、地域版に分けて計150点を収録している。

本来の手書き字を右側に、現代人にも読みやすい翻刻を左側に配置して対照できるよう工夫。B3判332ページ、本体価格2万円の大冊で、そのトップを飾るのが「資料編全国版」の長者だ。

文化14年に木村屋繁蔵という人物が版元となって作成し、「三ケ津分限帳(ぶげんちょう)・諸国大福帳」の副題がある。番付の東方に京都、大坂、堺の三ケ津と江戸の長者が、西方にはその四都を除く全国各地の分限者(長者)が列挙されている。

東の大関は江戸の三井八郎衛門。呉服の「越後屋」を経営した伊勢商人の代表で、両替商として幕府や諸藩にも出入り。江戸の土地持ちとしても君臨していた人物。

西方を見ると大関、関脇、小結の三役を筆頭に、諸国を代表する長者130人の名がズラリと並ぶ。その前頭6枚目に「奥州 稲子沢利兵衛」の名がある。横綱がない時代だけに、大関から数えて9番目。まさに〝ベスト10〟に稲子沢長者の名があることは、改めて同長者の伝説が全国レベルだったことを証明している。

稲子沢氏の遠祖は日向の国(宮崎県)から日頃市村に移り住んだ荻野長門。その5代孫に与次衛門重恒がおり、元禄4年(1691)に猪川村稲子沢の地に独立して稲子沢鈴木氏の初代となった。

以来、稲子沢氏は農業や金融資産などで巨富を形成していくが、番付に掲載された利兵衛は3代目の与兵衛荒栄。与兵衛は、宝暦元年(1751)に改名して「利兵衛」を名乗っている。

経営が軌道に乗り、藩に多額の献金をしたり田茂山村(現盛町)洞雲寺の山門を寄進したりで、その豪勢ぶりが仙台藩内にあまねく知れ渡った。明和4年(1767)には、藩から「苗字永代」の許可を得、正式に鈴木利兵衛の名乗りが認められた人物でもある。

実際に、長者番付が江戸で作成された時期の当主は7代目の与次衛門孝治。「稲子沢鈴木氏の中興」とされる人物だが、歴代当主が誠実で「積善の家」とも評されていた。

幕府御用の川普請や江戸藩邸の焼失、参勤交代費用など、藩財政が厳しくなると冥加金(みょうがきん)を献納。度重なる飢饉でも義援活動に尽くし、寺社の文物や藩への献物では京の仏師や九州の刀鍛冶を依頼するなどしたことから、稲子沢長者の名が全国に知れ渡ったようだ。

『番付集成』の武術家の項目にはまた、伊東一刀斎や宮本武蔵らの番付とは別枠に「剣道三功労」が記され、そこに「出玉ケ池 千葉周作」の名がある。周作は今泉村(現陸前高田市気仙町)出身の剣士で、江戸に北辰一刀流の玄武館を開設。幕末維新の志士たちにも大きな影響を与えた。

また、「かつほぶし位評判」の項目には、全国のカツオ節産地がランク付けされている。その東前頭の49枚目以下に、「仙タイ」領内のヒロタ、気せん、小友、細浦、大渡戸、越木来、綾里、唐丹といった旧気仙郡の浜の名が並んでいる。

気仙沿岸はかつてイワシ網漁が盛んだったことから、カツオ船がそれをエサとして買い付けに入港することが多く、全国のカツオ節産地に名を連ねた。

大船渡町の郷土史家・平山憲治氏は「稲子沢長者の名が広く世間に知られていたことは周知の事実だが、全国番付にも載っていたとは初耳。気仙沿岸のカツオ節産地に『気せん』の名があることは今泉と長部両村が合併した明治以降の記録でないか。カツオ節の技術はよそから学んだものだが、最盛期には本場の焼津に出稼ぎして逆に指導するほどの技術まであった」と話している。

東京

【フード/トラベル】ご当地検定ブーム 懐の深い東京の素顔 尽きぬ好奇心

ご当地検定のブームを担う東京に、さらに新顔が加わった。懐の深い街の素顔が好奇心旺盛な人々を刺激する。

「駅舎の設計者は?」「大正期に日本で初めて導入された物は?」。JR東日本のサイト「東京ステーションシティ倶楽部」に今春登場した「東京駅検定」は東京駅や周辺に関する豆知識を10問にまとめ、正解数に応じ1~3級に認定、問題は順次更新する。「雑学を通じ東京駅の新たな魅力を見つけて」と同社。

「中央区観光検定」は観光客誘致とともに、増加中の新住民に愛着を深めてもらうのを目的に昨年スタート。過去2回、一般受検料3150円を払った受検者は40代を中心に計1000人強。うち約500人が「お江戸中央区“通”」の認定を受け、副賞の古地図(複製)も好評という。

海軍や電信から、お子さまランチまで「発祥の地」だらけの同区。食文化や風物詩も網羅した公式教則本はガイド本も顔負け。主催の区観光協会は「銀座や築地は知っていても中央区とは知らない。そんな状況を変えたい」と意気込む。

その点、下町の足立区が昨年からホームページで始めた20問の「あだち検定」は小学生でも解ける難易度に設定。「片方が地元出身の若手お笑いコンビは?」など、くだけた内容が楽しい。「楽しみつつ“通”になれる」と評判という。

一方、2006年の第1回以来、延べ3万人が受検し、1級合格は約60人だけという「江戸文化歴史検定」は、江戸東京博物館が監修する本格派。今秋の第5回では、全100問の2割を「幕末」から出題する。主催の同検定協会は「大河ドラマでブームの中、坂本竜馬ら激動期の志士の生きざまに学ぶべき点は多い」と話す。

神奈川

ペリー提督の置き時計を公開

幕末にアメリカのペリー提督が日本に来航した際に、江戸幕府の役人に贈ったとされる置き時計がこのほど修復され、横浜市の開港資料館で6日まで公開されています。

公開されているのは、156年前の安政元年に日本に来航したペリー提督が、伊豆の下田で江戸幕府の役人に贈ったとされるゼンマイ式の置き時計です。役人から譲り受けた知人の子孫が保存してきたもので、このほど資料館が預かるようになったのをきっかけに修理したところ、再び時を刻みはじめ、時報も鳴るようになりました。会場には時計を贈られたいきさつなどを記した幕府の役人の手紙も展示され、この時計がペリー提督が船に戻る際に、感謝のしるしとして贈られたことなどが書かれています。横浜開港資料館の西川武臣主任調査研究員は「ペリー提督も聞いたはずの時計の音を、ぜひ多くの人に聞いてほしい」と話しています。この時計は6日まで一般に公開されています。

山梨

「江戸の和時計」公開 山梨市

時の記念日に特別展

藤原時計店(山梨市一町田中、藤原久雄店主)で12日まで、10日の「時の記念日」に合わせ、江戸時代の時計を中心とした特別展「江戸の和時計」を開いている。

大型の櫓やぐら時計や香の燃え方によって時刻を伝える香時計、和前懐中時計など江戸時代から明治初期にかけて製作された和時計7点を展示。また、全国で6点しか確認されていない「垂揺すいよう球儀」(複製品)も展示している。振り子の原理を応用した時計で、加賀藩が幕末期に製作。同藩の高度な精密機械製作技術を駆使していたことがうかがえる。

同店は、ほかにも千点以上の時計コレクションを展示している。時間は午前9時~午後7時半。問い合わせは同店、0553(22)0701。

兵庫

上野彦馬:幕末の長崎で曽祖父を撮影 松山さん宅から「肖像」--大阪・住吉 /兵庫

大阪市住吉区の松山宜子さん(75)宅で、国内初の職業写真家、上野彦馬(1838~1904)が幕末の長崎で撮影した肖像写真が見つかった。1866(慶応2)年の撮影で、被写体は松山さんの曽祖父で大洲藩士だった小野充之助。この年、上野彦馬は坂本龍馬も撮影し、龍馬の海援隊は大洲藩が所有した蒸気船「いろは丸」を借りていた歴史的経緯もあるだけに、松山さんは「曽祖父が長崎で龍馬と出会ったのだろうかと想像すると楽しい」と話す。【津久井達】

写真は松山さんの母の死後、たんすから見つかった。松山さんが文献で調べたところ、大洲藩が「いろは丸」を購入する際、充之助も藩の一員として長崎に出向き、彦馬の写真館で撮影に臨んだとみられるという。写真が張られた台紙の裏には、「慶応二年四月」「於長崎」「上野」「写真」などの文字が読み取れる。

松山さんは先月29日、尼崎市で開催中の「第10回上野彦馬賞九州産業大学フォトコンテスト受賞作品展」(毎日新聞社など主催、6日まで)の会場を訪れ、東京大学大学院の倉持基・特任研究員=歴史写真論=に写真の鑑定を依頼。倉持研究員によると、充之助が座っている椅子、背景、床などが彦馬の写真館の特徴に一致するという。

倉持研究員は「写真は保存状態がよく、彦馬の写真を研究する上で貴重な資料だ」と話している。松山さんは、写真を研究機関に提供する意向を示している。

〔阪神版〕

佐賀

大規模な修理施設か 佐賀市教委 ドック遺構の木組護岸確認 三重津海軍所

幕末佐賀藩の海軍基地「三重津(みえつ)海軍所」跡(佐賀市川副・諸富町)の全容解明を進める佐賀市教委は、本年度初回となる発掘調査で船のドック遺構の木組(きぐみ)護岸を確認した。護岸は、階段状に縦横に丸太材や木板を複雑に組み合わせた造りで、佐賀藩所有の軍艦「電流丸」(全長約50メートル)などの艦船を修理できる大規模な修船(しゅうせん)施設であった可能性が高まった。

■磁器など出土品多数 6日一般公開と説明会

木組護岸は極めて良好な保存状態だった。前年度調査で確認したドック遺構と併せて検証すると、海軍所のドック幅は30メートル前後になるという。

調査現場からの出土品も多彩だ。「海」「役」の文字や「灘越蝶文(なだごしちょうもん)」と呼ばれる文様が入った磁器は、三重津海軍所だけで使用された特注品(嬉野地方で生産)。木製のげたも出土した。また、蒸気船の燃料に使われた可能性のある石炭や、船の部品加工で排出されたとみられる鉄滓(てつさい)も見つかった。

◇ ◇

市教委は6日午前9時-正午、今回発掘調査についての現地の一般公開と説明会(3回実施)を行う。小雨決行。当日の問い合わせは市教委文化振興課=0952(40)7368。

自分は「最後の30秒ほどのエピソードさえなければ……(涙)」派ですが。

<JIN~仁~>賛否両論の最終回「そもそもあそこで終わらすつもりだった」 プロデューサー説明

<JIN~仁~>賛否両論の最終回「そもそもあそこで終わらすつもりだった」 プロデューサー説明

人気を集めながら多くの謎を残したまま終了し賛否両論を巻き起こしたドラマ「JIN~仁~」(TBS系)について番組プロデューサーの石丸彰彦さんは、「私が会社に提出した企画書では、あそこで終わってます。そもそもあそこで終わらすつもりだったので、何の計算もなくあそこで終わらせていただきました」と説明した。同ドラマは第47回ギャラクシー賞に入賞し、石丸さんは3日、東京都内であった贈呈式であいさつに立った。

ドラマ「JIN~仁~」は、「スーパージャンプ」(集英社)で連載中の医療マンガが原作。大学病院の脳外科医だった南方仁(大沢たかおさん)が、幕末の江戸時代にタイムスリップしてしまい、満足な医療器具や薬もない状態で人々の命を救う中、坂本龍馬(内野聖陽さん)や勝海舟(小日向文世さん)ら幕末の英雄と知り合い、歴史の渦の中に巻き込まれていく……という物語。ドラマ中では、仁がなぜ過去にタイムスリップしたかなど、その原因について憶測を呼ぶ場面が幾度も登場したが、結局多くの謎が解決されないまま終了。視聴者からは「これで終わりのはずがない」と続編を要望する声も出ていた。

こうした終わり方は同賞の審査でも賛否両論を呼んだという。石丸さんは最終回のラストカットについては、「賛否があってブーム、流行が生まれるのかなと心に刻んでおります」と話したが、続編などについての言及はなかった。

「JIN-仁-」は、視聴者投票で選ばれる「第4回マイベストTV賞」とテレビ部門優秀賞に選ばれた。そのほかの優秀賞は、HTBスペシャルドラマ「ミエルヒ」(北海道テレビ放送)、「カミングアウトバラエティ!秘密のケンミンSHOW『2010年今年もよろしく友愛スペシャル』」(読売テレビ、ハウフルス)の計3作品が受賞。大賞はETV特集「死刑囚 永山則夫~獄中28年間の対話」(NHK)だった。(毎日新聞デジタル)

圓生襲名問題、鳳楽さん側のインタビューが出ました。

<落語>『10年前に遺族了承』 「円生襲名」鳳楽は

……えーと、「この文書の最後には『この先の円生代々の育成責任をも継承して行ってほしい…』とある。鳳楽は『これは許せない』。」というくだり、よくわかりません。

そもそも鳳楽さんが条件に許可を与える立場じゃないし。

圓楽党の層の薄さを突かれたのが痛かったのかな?

それにしても、弟子を代表して「止め名」文書に署名しておいて、鳳楽さんを連れて「圓生を継がせますのでよろしく」と山崎家に挨拶にいける先代圓楽って……(汗)。

☆★☆★

ちなみに、今日『御乱心』読み終わった上に、つか金フライデーのpodcast配信で圓丈さんの意見の核心部分を聴いたばかりなので、圓丈さんの見方はすごくよくわかった。

関連記事

東京新聞 圓丈師インタビュー

圓生名跡襲名問題 新展開

圓生名跡襲名問題 毎日新聞記事

つか金フライデーに圓丈師匠出演

円窓も圓生襲名に名乗り

圓生名跡襲名問題

<落語>『10年前に遺族了承』 「円生襲名」鳳楽は

三遊亭円生の七代目襲名をめぐり、名乗りを上げている三人。直弟子の三遊亭円窓(69)と、その弟弟子の三遊亭円丈(65)に先駆け、昨秋表明した孫弟子の三遊亭鳳楽(63)。「遺族には十年も前に了承を得ていた」と言うが、今回、円生の長男(90)が円窓を推したことで先行きは混沌(こんとん)としてきた。鳳楽に胸の内を聞いた。 (田中冴子)

先月十七日の落語協会理事会で、襲名の意思を明らかにした円窓。きっかけとなった長男の署名入り確認書には、止め名の封印を解き、円窓に名跡襲名の許可を与えることなどが記されている。

これに対し、鳳楽は「遺族は五代目の養女になった長女もいて、その方の了解も得ないで親族が話し合った結果といってもまかり通りませんね。十年ほど前に亡くなった次男(円生のマネジャーを務めていた)の息子さんらもいて、円窓さんが継ぐのに反対している」と憤る。

この文書の最後には「この先の円生代々の育成責任をも継承して行ってほしい…」とある。鳳楽は「これは許せない」。

鳳楽への襲名の話は二十年も前からあったという。十年ほど前から、鳳楽は東京・国立演芸場で独演会「円生百席に挑戦」を続け、七月二十九日にも二十九回目を予定している。

「会を始めるに当たって(円生の)長男、長女、孫へ師匠(昨年死去した五代目円楽)とあいさつに回ったら、鳳楽さんが継ぐ分には結構です、とOKが出た」というが、末娘の了解が得られずこの時は保留に。

五代目は引退後も心残りだったのか「円生は三遊派の宗家の名前だから、やっぱりなきゃいけない」と一昨年ごろ、この娘に連絡したところ、既に死去。この時点で五代目は反対はなくなったと考えていたようだ。「落語界のためにも円生師の芸風を知る人がいるうちに、誰かが継いでおかないと」と鳳楽。

問題の解決には「今回の三人に一門の弟子、遺族も集まって話し合わねば」と、この点は円丈と意見が一致。二人は今月一日、円生の孫と会い、そのための人選や皆に出す文書作りを話し合った。「うまく収まればいいのですが…」

……えーと、「この文書の最後には『この先の円生代々の育成責任をも継承して行ってほしい…』とある。鳳楽は『これは許せない』。」というくだり、よくわかりません。

そもそも鳳楽さんが条件に許可を与える立場じゃないし。

圓楽党の層の薄さを突かれたのが痛かったのかな?

それにしても、弟子を代表して「止め名」文書に署名しておいて、鳳楽さんを連れて「圓生を継がせますのでよろしく」と山崎家に挨拶にいける先代圓楽って……(汗)。

☆★☆★

ちなみに、今日『御乱心』読み終わった上に、つか金フライデーのpodcast配信で圓丈さんの意見の核心部分を聴いたばかりなので、圓丈さんの見方はすごくよくわかった。

関連記事

東京新聞 圓丈師インタビュー

圓生名跡襲名問題 新展開

圓生名跡襲名問題 毎日新聞記事

つか金フライデーに圓丈師匠出演

円窓も圓生襲名に名乗り

圓生名跡襲名問題

ただいま図書館から借りた『御乱心 落語協会分裂と、円生とその弟子たち』三遊亭円丈を読んでます。面白いです。

北海道

高知の記念館全面協力、広尾で今夏に坂本龍馬展

宮城

■興味津々ペリー来航時資料

2010.06.03

石巻・田道町 梅圃文庫で展示会

当時の”港町”に思い/

福島

鶴ヶ城を幕末時の姿に…寄付者名は赤瓦に残る

鶴ケ城の赤瓦ふき替え、寄付を募集/若松

安積艮斎の漢詩集出版

ゆかりの神社の宮司ら 現代文訳付き

神奈川

幕末の志士に学べ「さがみ龍馬先生顕彰会」5日発足/相模原

福井

本県ゆかり荒川区住民が福井へ 養浩館など見学、歴史満喫

三重

三重津海軍所跡:木杭護岸から特注磁器 佐賀市教委「幕末期のドック裏付け」 /佐賀

滋賀

「鬼神と霊」展:異界へのいざない 能面など名品25点--彦根城博物館 /滋賀

奈良

黄金茶碗:寧楽美術館で特別展示--奈良、14日まで /奈良

広島

ほうじゃね:ご当地検定問題より /広島

高知

龍馬ファンの空手家、ニコラス・ペタスさんが高知訪問

山口

幕府・長州激戦 写真で解説

佐賀

佐賀藩蒸気船に運航記録 佐賀市教委確認 遺構に木組護岸も 三重津海軍所建造「凌風丸」

IT

戦国時代の武将や幕末志士があなたのメールを彩る! 『歴史メール 戦国武将の密書・幕末志士の密書』レビュー

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】(64)東大教授・山内昌之 辻将曹

北海道

高知の記念館全面協力、広尾で今夏に坂本龍馬展

【広尾】幕末の志士・坂本龍馬のおいの孫で、広尾町ゆかりの自然画家坂本直行が広尾に来町して80周年になるのを記念し、今夏、町海洋博物館で開催予定の特別展(町教委主催)に、龍馬の故郷・高知にある同県立坂本龍馬記念館(高知市)が史料提供などで全面協力することが決まった。

特別展示開催に向け、坂本龍馬記念館から届いた龍馬の全身写真ポスター

特別展は「北海道への軌跡〜龍馬の夢と気骨を受け継いだ者たち〜」と題し、龍馬から直行に至る坂本一族がなぜ北海道開拓を志し、いかに根付いていったかの解明を目指す内容。同博物館が収蔵する直行真筆の油絵60点とともに、史料のパネル展示などで構成する構想だ。

高知の同記念館からは、1863年に龍馬が姉の乙女に「日本を今一度せんたくいたし申候」と書き送った書簡や、薩長同盟盟約の裏書き、龍馬が設立した海援隊の約規といった史料画像のデジタルデータ20点以上が提供される。町教委は画像を90センチ×150センチ大のパネルに印刷して展示したい考えで、パネルの台紙に龍馬の故郷の特産品・土佐和紙も使うという凝りようだ。

このほか、イラストで龍馬の一生を紹介するパネルも記念館から借り受け、大人から子供まで楽しめるよう工夫するという。同記念館からはこのほど、龍馬の全身写真ポスターが届いた。

直行生誕100年の2006年、同記念館が開いた坂本直行展に町海洋博物館が直行の絵画を貸与して以来、両館の交流が続いており、今回の史料データ貸し出しにもつながった。

特別展は夏休み期間の7月下旬から8月末までを予定しているが、町教委は「龍馬ブームも再燃しており、なるべく前倒しで開催できるよう準備を進めたい」としている。

宮城

■興味津々ペリー来航時資料

2010.06.03

石巻・田道町 梅圃文庫で展示会

当時の”港町”に思い/

石巻市田道町の自宅資料館「楊慮原梅圃(うつぎはらうめばたけ)文庫」で、ペリー来航(1853年)前後の資料を集めた展示会が開かれ、市民の関心を集めている。

林子平の無人島之図を張った「ペリー来航絵貼交巻付無人島之図」のほか、安政2年(1855年)にアメリカ船石巻渡来時の停泊場所だった船魂神社の写真や渡来図巻の文章コピーなど渡来時の記録の参考資料を展示している。

1869(明治2)年8月から1年間、石巻県知事を務めた山中献(1822~85年)の短歌が目を引く。明治初期の石巻の多彩なデザインのマッチラベルも来場者の関心を呼んでいた。

ほかに二晶、石芝ら石巻の俳人の短冊、巻物、儒者や書家の漢詩、扇面書画など幕末から明治初期の石巻に関する資料も。

来場した市民は、石巻へのアメリカ船渡来が何をどう変えたのか?と当時に思いをはせながら見入っていた。

旧石巻ハリストス正教会創建当時の資料や、昭和初期の石巻に関するさまざまな展示物もある。

展示会は8月9日まで。開館は土、日、月曜の午後1時~4時半。無料。問い合わせは伊藤智子さん(22)2563へ。

【ペリー来航時の資料を集めた展示会=石巻市田道町】

福島

鶴ヶ城を幕末時の姿に…寄付者名は赤瓦に残る

福島県会津若松市は2日、鶴ヶ城天守閣を幕末時と同じように赤瓦にふき替える費用として、1口2000円の寄付を募り始めた。

寄付者には赤瓦の裏に名前を記してもらう。

鶴ヶ城は幕末時、寒さで割れることを防ぐため、上薬を塗った赤瓦を使用しており、この姿を再現しようと、来年3月の完成を目指し、今年3月から工事が始まっている。

改修費は国の補助金と市の基金計4億3000万円。基金は将来、鶴ヶ城周辺整備に使うため、支出を抑えようと、使用される赤瓦約10万枚に名前を書いてもらうことで寄付を募ることにした。

記名は、寄付1口につき1枚で、1枚には家族や団体客などを想定して5人まで一緒に記名できる。1人で何枚でも可能。赤瓦が納入される7月中旬までに、鶴ヶ城本丸内の受付所を訪れて寄付した人には、永年保存する芳名帳に記名してもらう。

その後、市職員が赤瓦に代理記名する。赤瓦納入後は、11月頃まで直接記名できる。受付は日、月、水、金曜の週4日の午前10時~午後3時。郵送などでの受付はしない。

菅家一郎市長は2日の記者会見で「100年後の街づくりを見据えたもので、多くの人に参加してもらいたい」と話した。問い合わせは、市観光課(0242・39・1251)へ。

鶴ケ城の赤瓦ふき替え、寄付を募集/若松

会津若松市の鶴ケ城天守閣などを黒瓦から幕末当時の赤瓦にふき替える工事で、市は2日から赤瓦に名前を記すことができる特典付き寄付の募集を始めた。

寄付は1口2千円で、赤瓦1枚の裏側に名前を書き入れることができる。

芳名帳にも記名し永久保存する。

赤瓦は7月中旬ごろに焼き上がる予定で、それまでは寄付の受け付けだけを行い、その後に職員が代理で記名する。

赤瓦が完成した後は寄付者に直接、名前を記してもらう。

受け付けは鶴ケ城本丸の特設テントで毎週日・月・水・金曜の4日間、午前10時〜午後3時に行う。

問い合わせは市観光課電話0242(39)1251へ。

安積艮斎の漢詩集出版

ゆかりの神社の宮司ら 現代文訳付き

幕末の志士らに影響を与えた儒学者・安積艮斎(ごんさい)(1791~1860)が記した漢詩集に、郡山市清水台の安積国造(くにつこ)神社第64代宮司、安藤智重さん(42)が学者と一緒に訳を入れ、今月、この本が出版される。艮斎は同神社第55代宮司の3男。安藤さんは「NHK大河ドラマ『龍馬伝』にも名前は出てきたが、改めてその存在に光を当てられたら」と話している。(佐藤雄一)

艮斎は、若くして江戸へ向かい、1814年に私塾「見山楼」を神田駿河台に開設。昌平坂学問所教授にも登用され、全国諸藩の武士らに学問を教えた。私塾で学んだのは約2300人に上るとされる。艮斎自筆の門人帳(県重要文化財)には、吉田松陰や高杉晋作、岩崎弥太郎らの名も記されている。

安藤さんは、神社が生んだ偉人の資料が神社にほとんど残されていないことを知り、艮斎の書物の収集を始めた。「艮斎がどんな人物でどんな考え方をしていたのか知りたい」と思い、その時々の気持ちが表現される漢詩を読み解こうとした。2003年からは、漢学を専門とする早稲田大文学部の名誉教授の指導を受け、漢学を訳注するポイントや当時の文化的背景などを学び始めた。

知識を深めたうえで、08年7月から、艮斎の研究を行っている菊田紀郎・岩手大学名誉教授と一緒に、漢詩集「艮斎詩略」を訳す作業を始めた。艮斎が40~60歳代に記した100以上の漢詩をまとめて1853年に出版されたもので、これまで訳されたものは一部だけだった。

漢詩の中には、江戸幕府の政治を批判したもの、西洋の列強諸国によるアジア進出に危機感を抱くもの、また、故郷の郡山から訪れた知人と酒を飲み交わし、故郷への思いを一層強くした漢詩もあった。安藤さんは訳しながら、「海防論などで幅広い知識があったことが再認識できた」という。

漢詩集を訳し終えた今年1月。人文学系の書籍を扱う明徳出版社(東京)に声をかけられ、出版が決まり、タイトルは「安積艮斎 艮斎詩略 訳注」とした。

専門的な知識がない人でも読めるように心がけ、当時の文化的背景を交えた現代文の訳にしたという。本はB6判、381ページで、3150円(税込み)で、今月上旬には各地の書店に約1000冊が並ぶ予定。

安藤さんは「原文は難しいものだが、数多くの偉人を輩出した艮斎が漢詩に込めた思いを知ってもらいたい」と話している。

(2010年6月4日 読売新聞)

神奈川

幕末の志士に学べ「さがみ龍馬先生顕彰会」5日発足/相模原

幕末の志士、坂本竜馬の生き方を学ぼうと、相模原市内の有志らが「さがみ龍馬先生顕彰会」(溝渕誠之会長)を発足させ、記念講演会を5日、相模原市中央区中央の市立産業会館で開く。入場無料。

同会顧問で前大和市長の土屋侯保大正大学招聘(しょうへい)教授が「不世出の偉人 坂本龍馬先生」と題し、記念講演する。竜馬をテーマにした日本舞踊なども披露されるほか、収集家が所蔵する肖像画(複製)なども展示される。

同会は4月、幕末の動乱期、思想家や政治家、実業家として多方面で活躍した竜馬の人物像を学ぼうと設立された。

竜馬ゆかりの地である高知県出身で相模原市議の溝渕会長は「名誉や地位などにこだわらず、自分の生き方を貫いた竜馬の生き方は、現在の行き詰まった日本の中で学ぶことが多い」などと話している。

講演会は午後0時半開場、同1時開演。先着200人。問い合わせは、事務局電話042(770)7358。

福井

本県ゆかり荒川区住民が福井へ 養浩館など見学、歴史満喫

福井県と歴史的なゆかりがある東京都荒川区の住民らが4日福井市を訪れ、養浩館や同市郷土歴史博物館など福井の豊かな文化や歴史を満喫した。

同区の回向院には幕末の福井藩士・橋本左内や小浜藩士・梅田雲浜の墓がある。同市出身の作家津村節子さんの夫で作家の故吉村昭さんが同区民栄誉賞を受賞しているなどの縁があり、県と同区は交流を続けている。

訪れたのは、同区勤労者サービスセンターの呼び掛けでツアーに参加した30~70代の区民17人。解説ボランティアの黒田智津子さん(55)の案内で、養浩館と同市郷土歴史博物館を見学した。

養浩館では、黒田さんの解説に耳を傾けながら建築様式や歴史について知識を深めた。「月見の間」では池を望む美しい庭園を楽しんでいた。

同市郷土歴史博物館では、足羽山古墳の石棺などの出土品や、橋本左内が記した啓発録の複製などを見学。展示品を興味深く眺めていた。

参加者の平野美智子さん(60)は「養浩館はすごく工夫された建物。庭園も趣がありすてきだった。来てよかった」と笑顔。夫婦で参加した北村たつさん(71)は「知人から福井の土産をよくもらっており、一度福井へ来てみたかった。歴史や文化を大切にしているのがよく分かった」と話していた。

一行は永平寺町の大本山永平寺や勝山市の県立恐竜博物館なども訪問。本県には6日まで滞在し、一乗谷朝倉氏遺跡や三方五湖などを訪れる。

三重

三重津海軍所跡:木杭護岸から特注磁器 佐賀市教委「幕末期のドック裏付け」 /佐賀

佐賀市教委は3日、昨年9月に見つかった三重津海軍所跡(佐賀市川副町)のドック跡とみられる木杭護岸で、同海軍所で使われていた特注品の磁器が発掘されたと発表した。同委は「護岸が幕末期のもので、三重津海軍所のドックであることが裏付けられた」とみている。6日午前9時半から一般公開される。

昨年9月に見つかった護岸周辺を掘ったところ、護岸が3段以上の階段状になっていることが確認された。丸太や木板を組み合わせ、護岸が崩れ落ちないよう頑丈な造りとなっていた。

また、護岸付近からは、三重津海軍所特注品とされる「海」「役」の銘のある皿や杯、チョウが波間を舞う絵柄の皿などの破片が出土した。

同委によると、これらの磁器は1850年末から60年初期に作られた三重津海軍所の特注品であることが史料で裏付けられており、護岸が同海軍所のものであることが確認できるという。

三重津海軍所は、幕末期に佐賀藩が建造。佐賀市は世界遺産リストへの登録を目指し、発掘調査を進めている。【田中韻】

滋賀

「鬼神と霊」展:異界へのいざない 能面など名品25点--彦根城博物館 /滋賀

◇井伊家十五代・直忠さん収集

彦根市の彦根城博物館で、テーマ展「鬼神と霊-能にみる異界」が開かれている。自らも能を演じた井伊家第十五代当主・直忠さん(1881~1947)が収集した鬼や神、霊に関する能面など25点を公開している。15日までで会期中無休。

直忠さんは幕末の大老で、第十三代彦根藩主・直弼の孫。能に打ち込み、能を演じる役者目線でさまざまな演目が演じられるように能道具を収集した。

展示品のうち、大きく開いた口と鋭いまなざしが特徴の能面「獅子口」は演目「石橋(しゃっきょう)」などに使われた。室町時代の面打ち「赤鶴(しゃくづる)」の作と伝えられる能面の古い形式を伝える名品とされる。

能面「泥眼(でいがん)」は桃山時代の面打ち「是閑吉満(ぜかんよしみつ)」の作で女性の霊を表す面。能装束「縫箔(ぬいはく) 黒地丸紋尽し文様」は箔と刺しゅうで文様を表し、鬼女が身につける装束。降矢淳子学芸員は「暑い日々に、異界へと誘う能面を通じて涼しさを楽しんでもらえれば」と話している。

観覧料は一般500円▽小・中学生250円。問い合わせは同館(0749・22・6100)。【松井圀夫】

奈良

黄金茶碗:寧楽美術館で特別展示--奈良、14日まで /奈良

国名勝の庭園「依水園」(奈良市水門町)にある寧楽美術館で、収蔵品の「黄金茶碗(わん)」の特別展示が開かれている。長州藩・毛利家から伝わった品で、由来について講演会も開かれた。14日まで。

黄金茶碗は木製の碗に、薄い金の板を張り付けたもので、口径12・6センチ、高さ7・5センチ、重さ299グラム。毛利家が借金の利子軽減などを大口債権者に説得するよう依頼した際、毛利家から大阪の両替商、加島屋(広岡)久右衛門に贈られた。4年前に史料から由来が分かり、特別公開されている。今回は、平城遷都1300年と同美術館を運営する財団法人の設立70周年を記念して再び展示された。

講演会では、毛利家伝来を解明した大阪市史料調査会の野高宏之調査員が「幕末に長州藩と密接な関係にあった加島屋は幕府から取り調べを受けた。謝罪の気持ちなどもあって黄金茶碗という特別な品が贈られた」と時代背景を解説した。【山田宏太郎】

広島

ほうじゃね:ご当地検定問題より /広島

問 幕末、京都で尊皇攘夷(じょうい)による倒幕を目指していた公卿(くげ)7人が公武合体派に敗れ長州に落ち延びた後、再上洛を図ったとき投宿した鞆の宿で、現在、国の重要文化財になっている住宅の名前は何か。

(1) 太田家住宅

(2) 岡本家住宅

(3) 入江家住宅

(4) 八田家住宅

◇

<答え>

(1) 太田家住宅

※「福山知っとる検定」から出題

高知

龍馬ファンの空手家、ニコラス・ペタスさんが高知訪問

幕末の志士・坂本龍馬ファンというデンマーク出身の空手家、ニコラス・ペタスさん(37)が3日、龍馬の故郷である高知県を訪れ、尾崎正直知事らと交流を深めた。

ニコラスさんは18歳の時に来日し、極真空手の創設者、故大山倍達さんの内弟子になった。以来、空手のけい古に励み、人気の格闘技大会「K-1」にも出場。流暢(りゆうちよう)な日本語を話し、最近はタレントとしても活躍している。

今回は開催中の観光イベント「土佐・龍馬であい博」を応援するため高知を訪問。県庁では龍馬にふんしたスタイルで登場し、学生時代に合気道などを習っていたという尾崎知事と格闘技談義を交わした。

ニコラスさんは「明確なビジョンを持ち、それに向かって走った龍馬を尊敬している。若者に空手を伝える時は龍馬の精神を心がけている」と話した。

山口

幕府・長州激戦 写真で解説

山口県田布施町麻郷の写真愛好家南野繁さん(68)が、幕末に江戸幕府と長州藩の間に起こった第二次長州戦争大島口の戦い(1866年)をテーマにした写真展を町郷土館で開いている。27日まで。

ゆかりの神社や史跡に説明文と地図を添えた約60点を展示。第2騎兵隊が本陣を置いた専福寺(同町波野)の碑文、麻郷神社(同町麻郷)に残る志士世良修蔵たち43人の墓標などを切りとっている。浄西寺(山口県周防大島町油宇)では、幕府軍の艦船「富士山丸」が放った砲弾跡を撮影した。

南野さんは2008年10月、大島口の戦いを紹介する写文集を自費出版し、モノクロ約200枚を掲載。今回はこのうち田布施町内と近郊を選び、カラー写真を展示した。無料。月曜休館。

【写真説明】大島口の戦いをテーマに写真展を開いている南野さん

佐賀

佐賀藩蒸気船に運航記録 佐賀市教委確認 遺構に木組護岸も 三重津海軍所建造「凌風丸」

幕末佐賀藩の海軍基地「三重津(みえつ)海軍所」跡(佐賀市川副・諸富町)の調査を進めている佐賀市教委は、海軍所で建造された蒸気船「凌風丸(りょうふうまる)」が江戸幕府要人を移送するなど、国産蒸気船として実用運航されていたことを初めて裏付ける「運航記録」を確認した。市教委は「日本の近代化を先駆けた佐賀藩の先進性を証明する貴重な確認」としている。

記述があったのは、佐賀藩の記録文書「白帆注進外国船出入注進(しらほちゅうしんがいこくせんでいりちゅうしん)」(鍋島報效(ほうこう)会所蔵)。1866(慶応2)年3月、幕府大目付(おおめつけ)の田澤対馬守の来航に際し、佐賀藩が凌風丸で有明海から海軍所がある早津江(はやつえ)川まで送迎したとする「運航記録」を確認した。市教委によるとこれまでは大正期など後世の編さん物から、凌風丸は、幕府製造の蒸気船に先立つ国産初の実用蒸気船(全長約18メートル、10馬力)とされていたが、今回の運航記録の確認でその史実が実証された。

市教委は佐賀大や佐賀県と、幕末維新期の文献史料や絵図の調査を実施。これまでに運航記録のほか、1854(安政元)年11月に佐賀藩が蒸気船建造を意思決定したことなども確認している。

また、市教委は3日、本年度初回となる海軍所跡の発掘調査成果を発表。船のドック遺構から、階段状に設けた大規模な木組(きぐみ)護岸を確認した。ドック幅は30メートル前後と推定され、佐賀藩がオランダから購入した軍艦「電流丸」(全長約50メートル、幕府の咸臨丸(かんりんまる)と同クラス)などの艦船を収容し、修理する機能を備えた修船施設だった可能性が高まった。

海軍所は世界遺産登録を目指す「九州・山口の近代化産業遺産群」構成遺産候補。10月以降の調査では、凌風丸を建造した造船遺構の確認にも取り組む。

IT

戦国時代の武将や幕末志士があなたのメールを彩る! 『歴史メール 戦国武将の密書・幕末志士の密書』レビュー

株式会社ジャストシステムより、戦国武将と幕末志士の気分が味わえる、一風変わったPCメールソフトが発売されました。

その名もズバリ『戦国武将の密書』『幕末志士の密書』。歴史好きとしては押さえねばなるまい! と、いうわけで早速使ってみました。

■起動してすぐの伏兵攻撃! 音とアニメーションで歴史の舞台へ!

「歴ーっしゅ!」。突然の伏兵攻撃に一瞬たじろいでしまいました。

そう、このソフト、起動時・終了時、またメールを捨てた時などに、ボイスや効果音が流れるのです。

歴ーっしゅ! とは歴ドル美甘子さんの決めセリフ。もはや歴史ファンの間で定番化しつつある「歴っしゅ」の伏兵。侮れなし戦国武将の密書!

美甘子さんの他に、俳優の唐橋充氏のボイスも収録されており、「出陣」「わしに続けい」「退却じゃ」「討ち取ったり」など、戦国気分を味わえるセリフも充実しております。

『幕末志士の密書』でも同様の動作をしたところ、ゴミ箱にメールを捨てる際に「天誅!」というセリフが。ゴミ箱の中に潜む人斬りを想像すると笑えます。

そして“隠しボイス”といった遊び心も盛り込まれております。この隠しボイス、隠しておくにはもったいない内容です!

効果音も充実しております。『戦国武将の密書』で受信アイコンをクリックすると、騎馬武者が駆けるアニメーションと合戦を髣髴とさせる効果音が流れます。これがなかなかリアル!

『幕末志士の密書』では、船のアニメーションと波風の効果音が流れます。

どちらも実際はネットワークを通してメールが配信されているわけですが、馬や船といったアナログな手法でメールが送られていく感覚が思い起こされ、新鮮な気分に浸れます。まさに戦国武将・幕末志士の気分でメール(密書)が送れるということです!

それにしても、こんなにも簡単に世界中の人にメールが送れる時代になったと知ったら、龍馬さんはなんて言うでしょうか!?

■背景イラストは人気イラストレーターの諏訪原寛幸氏

本ソフトの最大の目玉は、イラストレーターの諏訪原寛幸のイラストによる背景イラストです。

起動して早速登場されたのは伊達政宗殿。眼光鋭い伊達殿に射抜かれて、もやはメールを打つどころではありません。

メニュー欄には、他のメーラーでは絶対にお見かけすることはできない「武将」メニューがあり、背景のデザインを変更することが可能です。

『幕末志士の密書』では「志士」メニューになっております。些細なことですが、こういった心配りが歴史ファンにとって嬉しいところです。

以下の武将・志士の背景デザインが、計24種類収録されております。

【戦国】

伊達政宗 真田幸村 織田信長 明智光秀 武田信玄 上杉謙信 前田慶次郎 直江兼続

【幕末】

坂本龍馬 龍馬ゆかりの人物(岩崎弥太郎、中岡慎太郎、岡田以蔵) 新撰組(近藤勇、土方歳三、沖田総司) 薩摩藩士(西郷隆盛、大久保利通、島津斉彬と島津久光)

長州藩士(高杉晋作、木戸孝之) 幕府の要人達(勝海舟、井伊直弼、徳川慶喜) 日本の夜明け(幕末の名場面など)

まずは戦国時代の代名詞ともいえる「織田信長」をクリック。炎に包まれ、本能寺の変を髣髴とさせるデザインに思わず絶句。

「人間五十年…」と信長おなじみの幸若舞 『敦盛』 の一節までデザインされ、織田信長ファン涙モノです。

それぞれ武将の名場面をイメージしたデザインが施されており、デザイナーさんの武将にかける並々ならぬ情熱が感じられます。

また『幕末志士の密書』で特筆すべきは、薩摩藩士の島津斉彬と島津久光。こんなに緊張感のある背景デザイン、見たことありません! メールを打つ手にも自然に力が入ります。

私の好きな武将・志士がいない…とお嘆きのあなた、ご安心召され。なんと全9回にわたり、毎月新しいデザインが追加されるそうです。

収録された人物のマニアックさから察するに、通好みの人物がセレクトされる予感です。

■メーラーとしての機能の充実

本メールソフトは株式会社ジャストシステムが開発・販売しているメールソフト「Shuriken(しゅりけん)」をベースにしているため、メーラーとしての機能が充実しております。

使う前は歴史グッズの一つとしてメーラーに毛が生えた程度と思っておりましたが、その機能の使い心地に驚きました。「しゅりけん」という商品名も戦国にぴったりですね。

密書だからといって、メール送信中に敵の忍者の手に落ちて届かない…なんてトラブルはありませんからご安心を!

■歴史ファンだけでなく、ビジネスの現場にも

歴史好きのための仕様が施されたメーラーですが、歴史ファンならずとも、先人達の熱い心意気を感じながら仕事をしたいビジネスマンにもオススメです。

あの坂本龍馬も、熱くてユーモアあふれる手紙をたくさん残しています。龍馬に倣いたくさん熱いメールを書けば、ビジネスが成功すること間違いなしです!

コラム

【幕末から学ぶ現在(いま)】(64)東大教授・山内昌之 辻将曹

地方政治家の現実感覚

仲井真弘多(なかいま・ひろかず)沖縄県知事は、米軍普天間基地の辺野古近辺への移転を定めた日米共同声明(5月28日)に寄せて、県や地元の了解を得ずに決めたことを遺憾とした。受け入れを「極めて厳しい」と語ったのである。現在の日本政治でいちばん難しいポジションにあり、苦しい胸の内を十分に明かせない政治家といえば、まず仲井真知事であろう。

鳩山由紀夫首相は2日、辞任を表明したが、もともとギリギリの決断から、辺野古近辺への移転を受け入れたのは仲井真知事である。知事からすれば、満足に問題の経緯や本質を精査した形跡もなく、沖縄県民と何度も向かい合ったわけでもない首相が普天間基地を「最低でも県外」に移すと見えを切ったときから、その政治姿勢に困惑していたにちがいない。言葉を軽く翻してきた首相と違って、現実の埋め立てにゴーサインを出せるのは知事だからである。

民主党政権は、政治リアリズムと民意との緊張関係に苦吟してきた知事に最大限の支援をすべきだが、いったん県民の信頼感を失った政策の実現はますます険しい道のりになる。しかし、期待したいのは、地方自治の担い手として慎重かつ筋を重んじる知事の一貫した政治姿勢であろう。今では辺野古移転に賛否を言わない苦渋の重みに、首相にはなかった強い現実感覚を感じるのは私だけではあるまい。

長州に味方する正論

幕末にも陪臣(ばいしん)でありながら、政治の転回に大きな役割を果たした地方の藩重役がいた。その一例として辻将曹の名を逸することはできない。芸州(広島)藩上士の家に生まれた辻は改革派として執政に抜擢(ばってき)された。

彼は、第2次幕長戦争を「無名の師」と非難し、外国との攘夷(じょうい)戦争に踏み切った長州藩に日本国内あげて制裁する挙に反対する正論を展開した。隣国の政治指導者として、長州藩への寛典(かんてん)を主張したために、幕府に睨(にら)まれ、謹慎を命じられる気骨もあった。

彼は第1次戦争でも、幕府軍の出陣拠点となった広島の重役として、長州藩の利益代弁者たる岩国藩の吉川経幹(つねまさ)らをパートナーに、ほぼ無血で紛争を処理する手際の良さを見せた。陪臣ながら中央政治をリードした辻の得意の絶頂は、慶応3(1867)年に薩長芸三藩の同盟を結び、徳川慶喜に圧力をかけて大政奉還を実現させたあたりであった。

勝海舟も高い識見評価

第2次戦争で長州藩の広沢兵助(真臣(さねおみ))や井上聞多(もんた)(馨)との会談を厳島で調停した辻について、勝海舟は高い識見と周旋家たる能力を評価している。

将軍慶喜が二条城で大政奉還を議した際、辻は薩摩の小松帯刀(たてわき)や土佐の後藤象二郎と一緒に陪臣の身ながら堂々と弁舌をふるった。慶喜は辻らの意見をいれて、大政奉還を決意したのである。大政奉還は坂本龍馬や横井小楠(しょうなん)だけの専売特許でない。

とはいえ、辻の鋭さや芸州藩の幕府への共感は、倒幕に傾斜する薩長両藩の疑心暗鬼を刺激することになり、芸州藩は倒幕勢力の中心から外された。芸州よりも後から旗幟(きし)を鮮明にした肥前佐賀藩のほうが新政府で優遇されたのだから、辻には割り切れない思いも残ったかもしれない。実際に、新政府では参与や知事としてわずかの期間、出仕した後すぐ辞任した。

政治を動かした自負

辻は政治の中枢から去って戻らず、困窮する旧芸州藩士族の授産事業を進めた後、明治23(1890)年に漸(ようや)く元老院議官に任じられたくらいで官途には恵まれなかった。しかし、失意の晩年を送った辻にしても、幕末政治を大きく動かした自負はもっていたに違いない。

ますます硬化する県民世論と民主党政権との間に立つ仲井真知事の仕事ははかりしれぬほど難しい。幕府と長州と薩摩といった複雑な3変数を処理した辻の調停能力こそ、寡黙な仲井真知事が政治家として真骨頂を発揮する上で参考になることを願っておきたい。(やまうち まさゆき)

◇

【プロフィル】辻将曹

つじ・しょうそう=まさとも 文政6(1823)年、広島生まれ。本名、維岳(いがく)。安芸広島藩の年寄役(執政)に登用され、藩政改革を推進。第1次幕長戦争では幕長間の周旋に当たる。第2次戦争に反対し、幕府から謹慎処分を命じられるが、ほどなく解除。慶応3年、藩を代表して薩摩、長州、土佐と折衝し、大政奉還を勧告する建白書を幕府に提出、王政復古実現に貢献した。新政府では内国事務局判事などを歴任。のちに元老院議官、男爵。同進社を設立し、旧藩士族の授産に当たった。明治27(1894)年、死去。享年72。

◇

本連載をまとめた「幕末維新に学ぶ現在」(中央公論新社)が発売中。

大田区民だからといって優待があるわけでもなく、普通に発売日の10時に電話をかけ続け、1時間近くかけてゲットしたチケット。

チケットを手に入れにくい小三治師匠がトリとあって、当日券なし、満席でした。横浜にぎわい座よりも観客の平均年齢が高い気がする……というか、若い人がほとんどいない(汗)。

春風亭朝呂久「一目上がり」

春風亭一朝門下の前座さん。前座になって2年余りということで、開口一番としては沸かせたかな。大柄で明るく元気な高座なのが何より。

柳派の「一目上がり」より、より軽やかで華やかな口調という印象。

古今亭駒次「鉄道戦国絵巻」

わーい、生の駒次さん初視聴(^^)。期待通り、鉄板ネタの「鉄道戦国絵巻」で来ました! 東急線ネタ満載のネタを、東急多摩川線下丸子駅前の大田区民プラザでやるわけだから、バッカンバッカン受けること受けること。

池上線沿線で生まれ育って池上線最寄りの高校に通い、現在も東急線のお世話になることが多い自分、お台場寄席版とラジオデイズ版を愛聴しておりました。おかげさまで、「下丸子」という地名が盛り込まれている今日のサービス箇所もわかります←わからなくても笑える箇所だけど^_^;。

いわば「地元」ネタなだけに、湧きまくる満席の観客を前に、駒次さんもノリノリ。「いつまでたってもダメな池上線」をますます愛おしく思える「鉄道戦国絵巻」でした!

次の新ネタは、京浜急行のエアポート快特(の一部)が京浜蒲田を通過することになり、大騒ぎする大田区長と区議会と沿線住民という話でお願いします……って、ヤバイですかね^_^;。

桂南喬「天狗裁き」

この半月で「天狗裁き」が3席も当たりました! (苦笑)

本人が見てもいない夢の中身を「女房が聴きたがり、隣家の友が聴きたがり、大家が聴きたがり、奉行までもが聴きたがり」、ついには天狗までもが登場……何気ない日常の一こまが、どんどんエスカレートしていくという面白さの中に、人の好奇心や秘密を知りたがる欲望といった真理が描かれている噺なんですよね。登場人物も多く、人外の者まで出てくる(笑)ので、演じ手の力量の差がくっきり出るなぁ……。

今日の南喬さん、「熟練」「老練」という感想です。特に、夫婦の会話から喧嘩に発展し、止めに入った隣家の兄貴分、さらに大家が出てくる前半が緩急自在でよかったです。

中入り

林家正楽「紙切り」

紙切り名人の正楽さんを生で見て「やっぱ生ものだわ」と大興奮。目の前で鋏を動かしながら身体を揺らせる正楽さんの手元で、一枚の紙から見る見るうちに作品ができあがっていく過程を目の前で見ているのですよ。テレビの録画で見ている時とは、まるで違うんです。

まずは挨拶代わりの2枚。馬に乗る子供、あとひとつは何だっけ……(汗)。

その後はその場のリクエストを受けて、即興。小三治師匠、坂本龍馬、鷺娘、夏祭りと、次々にリクエストに応じて切っていきますね。大胆な構図、細かいところは本当に細かい(龍馬の時は桂浜に上がるお日様を見ながら「日本の夜明けぜよ!」と言ってる場面ですよ)とぼけた風味のトークも面白いです。

師匠も凄いのだけど、その場のリクエストに合わせて演奏するお囃子さんたちも凄いですね。小三治師匠の時には「二上がりかっこ」、龍馬には「よさこい節」。鷺娘には鷺娘……だと思うんだけど^_^;。

眼福です。

柳家小三治「野ざらし」

今日もマクラがたっぷり……というか、今日はマクラだけかも知れないとさえ思いました(笑)。

開口一番「皆さん、今日は升に一杯の小豆をすりきったようで」……という一言で、全員をはてなマークにされました。少し説明してくれましたが、升で小豆を量る時に物差しか何かですりきるでしょ、そのすりきった面の小豆のようにホール一杯に埋め尽くしてくれて嬉しい、ということでした。前売りが完売とは聴いていたけど、そういう時でも当日は7割しか埋まっていないという時もあるそうで、今日は9割5分以上埋まっていますから満席といっていい、みたいな。

そこから、夢の島公園で開催される赤旗まつりで青空寄席をやっているのだけど党員でも何でもないのにポスターで大々的に写真を掲載されると誤解されるので困るんです、あたしゃ共産党員でも自民党員でも民主党員でも公明党員でもありません、とか。自分の高座に五千人も集まっている時に同じ公園の別ステージで党首のスピーチが重なり、ちょっと悪いなと思ったとか。

そこから今日のトップニュース、鳩山首相辞任ねたに。

なぜか、そこから目覚まし時計の修理について。ここは「マ・ク・ラ」で一高座になりそうなエピソード。

さらにサッカーワールドカップから各種競技の球が何でできているのかという話になり、さらにゴルフに……今日はマクラで終わるかなぁと、はらはらしかけた、その時。

釣り好きは竿に凝るという導入部! 生の小三治師匠2度目で「野ざらし」とはラッキーにも程がある……つい最近CDを借りて、iPodで何度も聴いていたのは偶然なのか予感が働いていたのか。

しかも、CDで聴いていたバージョンよりも、ノリノリ(という気がする)。ハチ公が向島に「骨釣り」に行って、歌いながら妄想をつのらせていく場面は爆笑の連続。

オチのバリエーションはいろいろあるようだけど、今日は、釣り針で自分の鼻をひっかけて出血した直後というあたりでサゲ。

いや~、笑いすぎて脳内酸欠気味、血行がよくなり過ぎて体温が平常に戻るのに数分かかった(苦笑)。大満足の一席でした!

チケットを手に入れにくい小三治師匠がトリとあって、当日券なし、満席でした。横浜にぎわい座よりも観客の平均年齢が高い気がする……というか、若い人がほとんどいない(汗)。

春風亭朝呂久「一目上がり」

春風亭一朝門下の前座さん。前座になって2年余りということで、開口一番としては沸かせたかな。大柄で明るく元気な高座なのが何より。

柳派の「一目上がり」より、より軽やかで華やかな口調という印象。

古今亭駒次「鉄道戦国絵巻」

わーい、生の駒次さん初視聴(^^)。期待通り、鉄板ネタの「鉄道戦国絵巻」で来ました! 東急線ネタ満載のネタを、東急多摩川線下丸子駅前の大田区民プラザでやるわけだから、バッカンバッカン受けること受けること。

池上線沿線で生まれ育って池上線最寄りの高校に通い、現在も東急線のお世話になることが多い自分、お台場寄席版とラジオデイズ版を愛聴しておりました。おかげさまで、「下丸子」という地名が盛り込まれている今日のサービス箇所もわかります←わからなくても笑える箇所だけど^_^;。

いわば「地元」ネタなだけに、湧きまくる満席の観客を前に、駒次さんもノリノリ。「いつまでたってもダメな池上線」をますます愛おしく思える「鉄道戦国絵巻」でした!

次の新ネタは、京浜急行のエアポート快特(の一部)が京浜蒲田を通過することになり、大騒ぎする大田区長と区議会と沿線住民という話でお願いします……って、ヤバイですかね^_^;。

桂南喬「天狗裁き」

この半月で「天狗裁き」が3席も当たりました! (苦笑)

本人が見てもいない夢の中身を「女房が聴きたがり、隣家の友が聴きたがり、大家が聴きたがり、奉行までもが聴きたがり」、ついには天狗までもが登場……何気ない日常の一こまが、どんどんエスカレートしていくという面白さの中に、人の好奇心や秘密を知りたがる欲望といった真理が描かれている噺なんですよね。登場人物も多く、人外の者まで出てくる(笑)ので、演じ手の力量の差がくっきり出るなぁ……。

今日の南喬さん、「熟練」「老練」という感想です。特に、夫婦の会話から喧嘩に発展し、止めに入った隣家の兄貴分、さらに大家が出てくる前半が緩急自在でよかったです。

中入り

林家正楽「紙切り」

紙切り名人の正楽さんを生で見て「やっぱ生ものだわ」と大興奮。目の前で鋏を動かしながら身体を揺らせる正楽さんの手元で、一枚の紙から見る見るうちに作品ができあがっていく過程を目の前で見ているのですよ。テレビの録画で見ている時とは、まるで違うんです。

まずは挨拶代わりの2枚。馬に乗る子供、あとひとつは何だっけ……(汗)。

その後はその場のリクエストを受けて、即興。小三治師匠、坂本龍馬、鷺娘、夏祭りと、次々にリクエストに応じて切っていきますね。大胆な構図、細かいところは本当に細かい(龍馬の時は桂浜に上がるお日様を見ながら「日本の夜明けぜよ!」と言ってる場面ですよ)とぼけた風味のトークも面白いです。

師匠も凄いのだけど、その場のリクエストに合わせて演奏するお囃子さんたちも凄いですね。小三治師匠の時には「二上がりかっこ」、龍馬には「よさこい節」。鷺娘には鷺娘……だと思うんだけど^_^;。

眼福です。

柳家小三治「野ざらし」

今日もマクラがたっぷり……というか、今日はマクラだけかも知れないとさえ思いました(笑)。

開口一番「皆さん、今日は升に一杯の小豆をすりきったようで」……という一言で、全員をはてなマークにされました。少し説明してくれましたが、升で小豆を量る時に物差しか何かですりきるでしょ、そのすりきった面の小豆のようにホール一杯に埋め尽くしてくれて嬉しい、ということでした。前売りが完売とは聴いていたけど、そういう時でも当日は7割しか埋まっていないという時もあるそうで、今日は9割5分以上埋まっていますから満席といっていい、みたいな。

そこから、夢の島公園で開催される赤旗まつりで青空寄席をやっているのだけど党員でも何でもないのにポスターで大々的に写真を掲載されると誤解されるので困るんです、あたしゃ共産党員でも自民党員でも民主党員でも公明党員でもありません、とか。自分の高座に五千人も集まっている時に同じ公園の別ステージで党首のスピーチが重なり、ちょっと悪いなと思ったとか。

そこから今日のトップニュース、鳩山首相辞任ねたに。

なぜか、そこから目覚まし時計の修理について。ここは「マ・ク・ラ」で一高座になりそうなエピソード。

さらにサッカーワールドカップから各種競技の球が何でできているのかという話になり、さらにゴルフに……今日はマクラで終わるかなぁと、はらはらしかけた、その時。

釣り好きは竿に凝るという導入部! 生の小三治師匠2度目で「野ざらし」とはラッキーにも程がある……つい最近CDを借りて、iPodで何度も聴いていたのは偶然なのか予感が働いていたのか。

しかも、CDで聴いていたバージョンよりも、ノリノリ(という気がする)。ハチ公が向島に「骨釣り」に行って、歌いながら妄想をつのらせていく場面は爆笑の連続。

オチのバリエーションはいろいろあるようだけど、今日は、釣り針で自分の鼻をひっかけて出血した直後というあたりでサゲ。

いや~、笑いすぎて脳内酸欠気味、血行がよくなり過ぎて体温が平常に戻るのに数分かかった(苦笑)。大満足の一席でした!

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カテゴリー

最新記事

(10/19)

(09/13)

(07/16)

(03/25)

(03/24)

最新コメント

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

[07/23 伊藤哲也]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚