新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

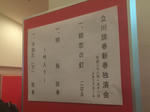

14時半開演の「志の輔らくご」@渋谷PARCOと17時半の「談春独演会」@よみうりホールが同日に当たってしまったので、おそろしい葛藤に悩まされました。通常ならば、志の輔らくごinPARCOは他の日でも取れますから、他の日程にもできるでしょう……しかし、今年は市場価格が高騰してて、それがかなわず。泣く泣く、「志の輔らくご」を最後まで聴いて、タクシーで「談春独演会」に乗り込むことに。途中入場なので、「明烏」はロビーで雑音の入るスピーカー越しにしか聴けませんでした。

粗忽の釘/こはる

こはるちゃんの「粗忽の釘」も聴きたかったなー。そろそろこはるちゃんの会にも行かねば。

明烏/談春

談春さんの源兵衛・太助が大好きです。私の脳内での配役は、源兵衛が談春さんそのままです。だから、明烏は源兵衛目線で聴いてます。

子別れ(下)/談春

談笑さんのalways三丁目の夕日な「子別れ」は聴いたことあるけど、どうやら談春さんの「子別れ(下)」は初めて。広瀬さんの解説を読んでいたので、空を描く青えんぴつが欲しいと亀が言うのは知っていたけど、父ちゃんと亀と母ちゃんが、まんま下町の職人の家族で、いいね。

粗忽の釘/こはる

こはるちゃんの「粗忽の釘」も聴きたかったなー。そろそろこはるちゃんの会にも行かねば。

明烏/談春

談春さんの源兵衛・太助が大好きです。私の脳内での配役は、源兵衛が談春さんそのままです。だから、明烏は源兵衛目線で聴いてます。

子別れ(下)/談春

談笑さんのalways三丁目の夕日な「子別れ」は聴いたことあるけど、どうやら談春さんの「子別れ(下)」は初めて。広瀬さんの解説を読んでいたので、空を描く青えんぴつが欲しいと亀が言うのは知っていたけど、父ちゃんと亀と母ちゃんが、まんま下町の職人の家族で、いいね。

PR

2月2日夜の千秋楽が終わったら公開される設定で投稿します。

改めまして、紫綬褒章おめでとうございます。亡き立川談志家元が提唱した「伝統を現代に」を見事に体現している志の輔師匠は、談志師匠が危惧された落語の危機を救った立役者のひとりだと私は思っております。新作は現代を表現し、古典には現代の演劇センスを加えて新しいファン層にも訴求できるものとして再構築した「志の輔らくご」は、従来の落語ファンに限らない層を掘り起こしています。私も志の輔・談春というわかりやすい入り口があったから落語に入り込めたし、ずいぶん志の輔ファンの友達を増やしました。

今年で20周年になる志の輔らくごinPARCO、劇場を含むパルコパート1の再開発建て替えで、一旦終了だそうです……2010年から7年連続で年明けの楽しみとしてきただけでなく、どうにも鬱な時期に落語という救いを与えてくれた、何よりものイベントでした。来年の年明けは何を楽しみにすればいいのか、そして志の輔師匠は暮れから年明けをどのように過ごされるのか、いろいろな意味で心配ではありますが、通算20周年で一旦お開きというのもきれいですね。

大黒柱/志の輔

鉄板の「はんどたおる」「ディアファミリー」「バスストップ」に並ぶといっていい、家族ものの新作。お父さんの生命保険が満期で100万円もらえるので、家族で鬼怒川旅行に行こうねって話になっていたはずなのに、お母さんや子供達はローマ旅行に傾いてしまい……。

新版 猫忠/志の輔

志の輔さんの「猫忠」は2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」と2010年3月の「志の輔noにぎわい」で聴いて以来。ということは、私の落語ライブファン歴の初期に聴いて以来。

マクラに日本三大動物園の紹介があり、旭山動物園の紹介は2010年3月に聴いた時のマクラにリンクしているようだ。

そして、後半は三味線の皮になってしまった親を求める子猫の一節はあるけど、元ネタの「義経千本桜」にはいかないところは、少なくとも2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」の「新釈 猫忠」でもそうだったのだが、今回は「新版 猫忠」。猫がなぜ常兄いと三味線のお師匠さんに化けたかがわからなくなってしまったけど、元々はあまりうまい設定ではないと思うので、そこはよろしいのではないでしょうか。狂言回しの二人が、お師匠さん宅と常兄ぃ夫婦宅を右往左往させられることだけで、十分に面白いので。

大河への道/志の輔

最後のPARCO公演ということで選んだということは、志の輔師匠自身もPARCO公演の代表作と考えておられているのでしょうね。何度聴いても素晴らしいです。

2014年5月4日・5日 志の輔noにぎわい

2011年7月 志の輔らくごリバイバル

2011年1月 志の輔らくごinPARCO

「大河への道」は、できればお弟子さんか、どなたかに継いで欲しいです。伊能忠敬もすごかったけど、伊能忠敬の死を隠して3年間頑張ったチーム伊能は名前こそ知れてないけど凄かったって、とても日本人的なエピソードだと思うので。そして、伊能図のおかげで、イギリス艦隊の測量を阻止できた幕府側の役人は、我が敬愛する江川英龍様です……。

改めまして、紫綬褒章おめでとうございます。亡き立川談志家元が提唱した「伝統を現代に」を見事に体現している志の輔師匠は、談志師匠が危惧された落語の危機を救った立役者のひとりだと私は思っております。新作は現代を表現し、古典には現代の演劇センスを加えて新しいファン層にも訴求できるものとして再構築した「志の輔らくご」は、従来の落語ファンに限らない層を掘り起こしています。私も志の輔・談春というわかりやすい入り口があったから落語に入り込めたし、ずいぶん志の輔ファンの友達を増やしました。

今年で20周年になる志の輔らくごinPARCO、劇場を含むパルコパート1の再開発建て替えで、一旦終了だそうです……2010年から7年連続で年明けの楽しみとしてきただけでなく、どうにも鬱な時期に落語という救いを与えてくれた、何よりものイベントでした。来年の年明けは何を楽しみにすればいいのか、そして志の輔師匠は暮れから年明けをどのように過ごされるのか、いろいろな意味で心配ではありますが、通算20周年で一旦お開きというのもきれいですね。

大黒柱/志の輔

鉄板の「はんどたおる」「ディアファミリー」「バスストップ」に並ぶといっていい、家族ものの新作。お父さんの生命保険が満期で100万円もらえるので、家族で鬼怒川旅行に行こうねって話になっていたはずなのに、お母さんや子供達はローマ旅行に傾いてしまい……。

新版 猫忠/志の輔

志の輔さんの「猫忠」は2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」と2010年3月の「志の輔noにぎわい」で聴いて以来。ということは、私の落語ライブファン歴の初期に聴いて以来。

マクラに日本三大動物園の紹介があり、旭山動物園の紹介は2010年3月に聴いた時のマクラにリンクしているようだ。

そして、後半は三味線の皮になってしまった親を求める子猫の一節はあるけど、元ネタの「義経千本桜」にはいかないところは、少なくとも2010年7月の「ビギン・ザ・ビギン」の「新釈 猫忠」でもそうだったのだが、今回は「新版 猫忠」。猫がなぜ常兄いと三味線のお師匠さんに化けたかがわからなくなってしまったけど、元々はあまりうまい設定ではないと思うので、そこはよろしいのではないでしょうか。狂言回しの二人が、お師匠さん宅と常兄ぃ夫婦宅を右往左往させられることだけで、十分に面白いので。

大河への道/志の輔

最後のPARCO公演ということで選んだということは、志の輔師匠自身もPARCO公演の代表作と考えておられているのでしょうね。何度聴いても素晴らしいです。

2014年5月4日・5日 志の輔noにぎわい

2011年7月 志の輔らくごリバイバル

2011年1月 志の輔らくごinPARCO

「大河への道」は、できればお弟子さんか、どなたかに継いで欲しいです。伊能忠敬もすごかったけど、伊能忠敬の死を隠して3年間頑張ったチーム伊能は名前こそ知れてないけど凄かったって、とても日本人的なエピソードだと思うので。そして、伊能図のおかげで、イギリス艦隊の測量を阻止できた幕府側の役人は、我が敬愛する江川英龍様です……。

オンライン学習プログラムgaccoで「歌舞伎の経済学」を修了し、対面学習コースを受けてきました。

朝9時50分までに受付

朝10時〜 歌舞伎座ギャラリーなどの見学

歌舞伎座ギャラリーのチケットが入ってましたので、行ってきました。芝居の大道具、小道具などが展示されていたり、市川染五郎さんが裏方を紹介するビデオなどがあります。

朝11時〜4時 昼の部見学

3階A席で昼の部を見学。

廓三番叟

義経千本桜

梶原平三誉石切

茨木

1月2日の初見世感想をご参照ください。

お昼ご飯は花籠でお弁当。内容的には歌舞伎幕の内相当でした。

4時〜5時 対面授業

芝居がはねた後は、駒沢大学経営学部教授の代田純先生による基調講演、代田先生と松竹株式会社の武中常務によるトークセッション。時間の関係で質疑応答は限られていましたが、江戸時代に芝居を見に行くといくらぐらいかかったか、劇中でちんぴらが大店をゆすったりたかったりするといくらもらえるか、また借金や身売りの相場は、など、当時の経済事情を勘案したお話が盛り沢山でした。

対面コースは確か2回目で、前回は確か10人ぐらいの募集だったと思います。今回は50人ほど参加されていました。私もいつもの歌舞伎鑑賞とは一味違う体験を楽しみました。

朝9時50分までに受付

朝10時〜 歌舞伎座ギャラリーなどの見学

歌舞伎座ギャラリーのチケットが入ってましたので、行ってきました。芝居の大道具、小道具などが展示されていたり、市川染五郎さんが裏方を紹介するビデオなどがあります。

朝11時〜4時 昼の部見学

3階A席で昼の部を見学。

廓三番叟

義経千本桜

梶原平三誉石切

茨木

1月2日の初見世感想をご参照ください。

お昼ご飯は花籠でお弁当。内容的には歌舞伎幕の内相当でした。

4時〜5時 対面授業

芝居がはねた後は、駒沢大学経営学部教授の代田純先生による基調講演、代田先生と松竹株式会社の武中常務によるトークセッション。時間の関係で質疑応答は限られていましたが、江戸時代に芝居を見に行くといくらぐらいかかったか、劇中でちんぴらが大店をゆすったりたかったりするといくらもらえるか、また借金や身売りの相場は、など、当時の経済事情を勘案したお話が盛り沢山でした。

対面コースは確か2回目で、前回は確か10人ぐらいの募集だったと思います。今回は50人ほど参加されていました。私もいつもの歌舞伎鑑賞とは一味違う体験を楽しみました。

いつもより一本多い番組で昼夜見たのでお腹一杯。

歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」初日開幕

NHKのEテレ特番「こいつぁ春から」で中継入っていたのですね。録画逃して残念……(°°;)。

【昼の部】

廓三番叟

三番叟のバリエーション。傾城と新造と幇間。軽い舞踊。

義経千本桜 鳥居前

初めて観る「千本桜」。いくら女が足手まといだからって、静御前を伏見神社の門前の木に縛り付けて自分たちは参拝って酷くないか義経主従(汗)。頼朝側の逸見藤太に静御前が囚われても仕方ないと思う。

静御前の児太郎ちゃんがかわい過ぎて、うるうる。

そして、スーパーヒーローは橋之助が演じる佐藤忠信、実は狐。殺陣の場面は、まるで仮面ライダーがショッカーの戦闘員たちと初戦を戦って強さを披露し、次に怪人と一騎打ちする展開……じゃ、なくて、特撮作品が歌舞伎を参考にしてるのね、ゴレンジャーは白浪五人男の名乗りの場面を参考にしているし。

梶原平三誉石切 鶴ヶ岡八幡神社頭の場

続いては、なまじめ役の捌き役、立敵、など典型的な役が一同に会する作品。捌き役は吉右衛門、立敵は又五郎、老父の六郎太夫に歌六、娘に芝雀。

酒尽くしの台詞を言う剣菱呑助に男女蔵。ビールの銘柄まで入ってて、笑った。

新古典劇十種の内 茨木

渡辺源次綱は松緑。最後にくわっと目を見開き、真っ赤な口を開けるところが印象的。

【夜の部】

猩々

梅玉と橋之助の猩々、酒売りは松緑。中国の揚子江を舞台にしているけど、まったく和物。

秀山十種の内 二条城の清正

二条城大広間の場

淀川御座船の場

幸四郎が清正、孫(染五郎の息子)の金太郎が金太郎。まだ10歳ほどで

玩辞楼十二曲の内 廓文章 吉田屋

玉三郎の夕霧太夫、鴈治郎の伊左衛門(仁左さまで一度観てみたい……)。

上方のいい男ってなよなよしててちょっと自分の趣味ではないかも。

一方、夕霧太夫はさすがの美しさ、麗しさ。そして踊りもきれい。

雪暮夜入谷畦道 直侍

染五郎の直侍こと直次郎に尽きる。やっぱ江戸の男の粋はこれだわ。雪の日でも尻っぱしょりしてすっきりした脚を見せる。手ぬぐいのかぶり方、端のたらし方。蕎麦を美しくすする。小悪党なんだけど、三千歳花魁が惚れ込むのもわかる。

三千歳には雀右衛門を襲名する芝雀。女役としては私の好みではないのだけど、吉原の花魁が間夫に入れあげる情の濃さがにじみ出ていた。

いい作品と役者に恵まれて眼福な昼夜。

歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」初日開幕

NHKのEテレ特番「こいつぁ春から」で中継入っていたのですね。録画逃して残念……(°°;)。

【昼の部】

廓三番叟

三番叟のバリエーション。傾城と新造と幇間。軽い舞踊。

義経千本桜 鳥居前

初めて観る「千本桜」。いくら女が足手まといだからって、静御前を伏見神社の門前の木に縛り付けて自分たちは参拝って酷くないか義経主従(汗)。頼朝側の逸見藤太に静御前が囚われても仕方ないと思う。

静御前の児太郎ちゃんがかわい過ぎて、うるうる。

そして、スーパーヒーローは橋之助が演じる佐藤忠信、実は狐。殺陣の場面は、まるで仮面ライダーがショッカーの戦闘員たちと初戦を戦って強さを披露し、次に怪人と一騎打ちする展開……じゃ、なくて、特撮作品が歌舞伎を参考にしてるのね、ゴレンジャーは白浪五人男の名乗りの場面を参考にしているし。

梶原平三誉石切 鶴ヶ岡八幡神社頭の場

続いては、なまじめ役の捌き役、立敵、など典型的な役が一同に会する作品。捌き役は吉右衛門、立敵は又五郎、老父の六郎太夫に歌六、娘に芝雀。

酒尽くしの台詞を言う剣菱呑助に男女蔵。ビールの銘柄まで入ってて、笑った。

新古典劇十種の内 茨木

<歌舞伎>玉三郎 初春酔わす 歌舞伎座一月公演

玉三郎が老いの表現に挑戦する作品。本当に枯れた感じで、終盤の茨木童子の鬼が対照的。渡辺源次綱は松緑。最後にくわっと目を見開き、真っ赤な口を開けるところが印象的。

【夜の部】

猩々

梅玉と橋之助の猩々、酒売りは松緑。中国の揚子江を舞台にしているけど、まったく和物。

秀山十種の内 二条城の清正

二条城大広間の場

淀川御座船の場

幸四郎が清正、孫(染五郎の息子)の金太郎が金太郎。まだ10歳ほどで

玩辞楼十二曲の内 廓文章 吉田屋

玉三郎の夕霧太夫、鴈治郎の伊左衛門(仁左さまで一度観てみたい……)。

上方のいい男ってなよなよしててちょっと自分の趣味ではないかも。

一方、夕霧太夫はさすがの美しさ、麗しさ。そして踊りもきれい。

雪暮夜入谷畦道 直侍

染五郎の直侍こと直次郎に尽きる。やっぱ江戸の男の粋はこれだわ。雪の日でも尻っぱしょりしてすっきりした脚を見せる。手ぬぐいのかぶり方、端のたらし方。蕎麦を美しくすする。小悪党なんだけど、三千歳花魁が惚れ込むのもわかる。

三千歳には雀右衛門を襲名する芝雀。女役としては私の好みではないのだけど、吉原の花魁が間夫に入れあげる情の濃さがにじみ出ていた。

いい作品と役者に恵まれて眼福な昼夜。

3年連続、個人的には暮れの風物詩となりました。市馬師匠が年ごとに歌謡ショーに力を入れ、今年は18曲も歌いまくり(^_^;)。さらに、いつもの恩田えりちゃんがゲスト出演するだけでなく、特別ゲストは権太楼師。珍しくスーツ姿の権師、写真撮影許可して歌い上げます。

掛け取り/市馬

今年は歌舞伎に力を入れてしまって、年間30席しか落語に行けませんでした(´・ω・`)。なので、年の瀬の必聴である市馬師の「掛け取り」を聞き逃すかなぁと思ったら、こんな前座ポジション(笑)で市馬師匠の「掛け取り」を聴けるなんて。

きっちり15分(笑)で、狂歌家主と芝居狂いの番頭さんが登場。さすがに美智也は出ませんでしたが、私には嬉しいクリスマスプレゼントです。

サンタ泥/一之輔

天どんさんの新作落語「クリスマスの夜に(ネタ帳名・サンタ泥)」なのですが、何と……歌に凝り過ぎて、業を煮やした柳家三三にクーデターされ、落語協会会長から追放されたばかりか失業した市馬師匠(爆)が、サンタに扮装して泥棒するという設定に。市馬師匠いじりも一之輔さんにかかると何て剛胆な。

泥棒が入ったのはシングルマザー家庭。お母さんが亀戸で「ミニスカサンタ」として働いているために不在の家を守る兄弟にほろりとして、泥棒はケーキとピザを差し入れ。それを4つに分けて(お母さんの分は冷蔵庫に保存)、3人で食べている(食べる仕草は柳家?)と、警官ふたりが乱入。ふだん男が出入りしない母子家庭に男が入ったので怪しいと近所から通報があったそうだ。

泥棒を逮捕させまいと兄弟が父ちゃんだと言い張り、警官ふたり(「山さん」と「ジーパン」だったところもツボ)が引き下がる。

いい話だ……と思ったのだけど、あれ、オチを覚えてない(^_^;)。

熊の皮/兼好

兼好さんは大箱の落語会で浅い出番で聴くことが多いのだけど、とても軽やかに笑わせてくれて、もたれないところが素晴らしいと思う。独演会に行ったら大ネタも聴かせてくれるんじゃないかと思うけど、今は圓楽党まで手が回らないのでごめんなさい。

甚兵衛さん設定でなかったので、おやっと思いました。圓楽党独自なのか、兼好師匠独自なのか、ちょっと気になります。

艶笑噺ですが、上品な女性が多い市馬ファンに合わせて「かみさんに頭が上がらない振り売り八百屋」の程度でおさめています。

粗忽長屋/白酒

持ち時間の15分でやっちゃえるのかと驚きましたが、やっちゃえるんですね。端折ってもさすがに白酒版のオチで決めてくれてます。

昭和歌謡大全集

何で50代の市馬師匠が戦前から昭和にかけての歌謡曲を熱唱できるんだろう……と毎回思うのですが、それに輪を掛けて、もっと若いのに昭和歌謡のツボを踏んで司会できるたけ平さんも凄いです(来年3月、真打ち昇進おめでとうございます)。そして、後半の司会であるオフィスエムの加藤さん、相変わらず素晴らしいです。

配っていただいたペンライトを振り振り、時には一緒に歌わせていただきました(でもうろ覚えで口パクが多いです……ただ「東京ラプソディ」はもっと大きな声で「都!」って声掛けして盛り上がりたかったです)。

ゲストは恩田えりちゃん。そして特別ゲストは権太楼師匠。けっこう歌い込んでいる感じでした。

僕の青春《はる》

夜霧のブルース

別れのブルース

桑港のチャイナタウン

島の娘 恩田えり

十九の春 恩田えり・市馬

胸の振子

ダンスパーティの夜

憧れのハワイ航路

ガード下の靴磨き 権太楼

僕の東京地図

東京の人

東京の人さようなら

有楽町で逢いましょう

あゝ上野駅

銀座九丁目は水の上

東京の灯よいつまでも

東京ラプソディ

東京五輪音頭

2016年は12月22日に品川きゅりあん(大井町)だそうです。地元なので市馬師匠を歓迎するためチケット取らなければ……。

掛け取り/市馬

今年は歌舞伎に力を入れてしまって、年間30席しか落語に行けませんでした(´・ω・`)。なので、年の瀬の必聴である市馬師の「掛け取り」を聞き逃すかなぁと思ったら、こんな前座ポジション(笑)で市馬師匠の「掛け取り」を聴けるなんて。

きっちり15分(笑)で、狂歌家主と芝居狂いの番頭さんが登場。さすがに美智也は出ませんでしたが、私には嬉しいクリスマスプレゼントです。

サンタ泥/一之輔

天どんさんの新作落語「クリスマスの夜に(ネタ帳名・サンタ泥)」なのですが、何と……歌に凝り過ぎて、業を煮やした柳家三三にクーデターされ、落語協会会長から追放されたばかりか失業した市馬師匠(爆)が、サンタに扮装して泥棒するという設定に。市馬師匠いじりも一之輔さんにかかると何て剛胆な。

泥棒が入ったのはシングルマザー家庭。お母さんが亀戸で「ミニスカサンタ」として働いているために不在の家を守る兄弟にほろりとして、泥棒はケーキとピザを差し入れ。それを4つに分けて(お母さんの分は冷蔵庫に保存)、3人で食べている(食べる仕草は柳家?)と、警官ふたりが乱入。ふだん男が出入りしない母子家庭に男が入ったので怪しいと近所から通報があったそうだ。

泥棒を逮捕させまいと兄弟が父ちゃんだと言い張り、警官ふたり(「山さん」と「ジーパン」だったところもツボ)が引き下がる。

いい話だ……と思ったのだけど、あれ、オチを覚えてない(^_^;)。

熊の皮/兼好

兼好さんは大箱の落語会で浅い出番で聴くことが多いのだけど、とても軽やかに笑わせてくれて、もたれないところが素晴らしいと思う。独演会に行ったら大ネタも聴かせてくれるんじゃないかと思うけど、今は圓楽党まで手が回らないのでごめんなさい。

甚兵衛さん設定でなかったので、おやっと思いました。圓楽党独自なのか、兼好師匠独自なのか、ちょっと気になります。

艶笑噺ですが、上品な女性が多い市馬ファンに合わせて「かみさんに頭が上がらない振り売り八百屋」の程度でおさめています。

粗忽長屋/白酒

持ち時間の15分でやっちゃえるのかと驚きましたが、やっちゃえるんですね。端折ってもさすがに白酒版のオチで決めてくれてます。

昭和歌謡大全集

何で50代の市馬師匠が戦前から昭和にかけての歌謡曲を熱唱できるんだろう……と毎回思うのですが、それに輪を掛けて、もっと若いのに昭和歌謡のツボを踏んで司会できるたけ平さんも凄いです(来年3月、真打ち昇進おめでとうございます)。そして、後半の司会であるオフィスエムの加藤さん、相変わらず素晴らしいです。

配っていただいたペンライトを振り振り、時には一緒に歌わせていただきました(でもうろ覚えで口パクが多いです……ただ「東京ラプソディ」はもっと大きな声で「都!」って声掛けして盛り上がりたかったです)。

ゲストは恩田えりちゃん。そして特別ゲストは権太楼師匠。けっこう歌い込んでいる感じでした。

僕の青春《はる》

夜霧のブルース

別れのブルース

桑港のチャイナタウン

島の娘 恩田えり

十九の春 恩田えり・市馬

胸の振子

ダンスパーティの夜

憧れのハワイ航路

ガード下の靴磨き 権太楼

僕の東京地図

東京の人

東京の人さようなら

有楽町で逢いましょう

あゝ上野駅

銀座九丁目は水の上

東京の灯よいつまでも

東京ラプソディ

東京五輪音頭

2016年は12月22日に品川きゅりあん(大井町)だそうです。地元なので市馬師匠を歓迎するためチケット取らなければ……。

一昨日、立川談笑さんの一番弟子、二ッ目の立川吉笑さんが出版した『現在落語論』が届いた。あっというまに読み切ってしまった。

立川吉笑『現在落語論』 リンク先はamazon.co.jp

落語とは何か、大師匠である立川談志が『現代落語論』で感じた危機感は何だったのか、自分はなぜ新作落語にこだわるのか、擬古典という方法論、吉笑さん式の落語制作方法……見事だ。

志の輔と談笑の落語に感激し、談笑さんに弟子入りした吉笑さん。京大卒で理系。作風は奇想天外で人の意表を突くのだが、その落語的ずれは緻密な理論構成からなるものだったりする。

いやぁ、面白かった。

そして、しばらく前から動向が心配されていた立川春吾さんが、9月に廃業することを報告するツイートが上がっていた。

吉笑さん「現在落語論」で気になる一節。

吉笑さん、春吾さんの分も前に進んでくださいね。

立川吉笑『現在落語論』 リンク先はamazon.co.jp

落語とは何か、大師匠である立川談志が『現代落語論』で感じた危機感は何だったのか、自分はなぜ新作落語にこだわるのか、擬古典という方法論、吉笑さん式の落語制作方法……見事だ。

志の輔と談笑の落語に感激し、談笑さんに弟子入りした吉笑さん。京大卒で理系。作風は奇想天外で人の意表を突くのだが、その落語的ずれは緻密な理論構成からなるものだったりする。

いやぁ、面白かった。

そして、しばらく前から動向が心配されていた立川春吾さんが、9月に廃業することを報告するツイートが上がっていた。

立川 春吾 @tatekawashungo2013年9月ににぎわい座の立川談春一門会(当時は幕張で仕事していたから、すごい移動だったよ)で春吾さんの「お化けの気持ち」を聴いたり、フジテレビの「噺家が闇夜にコソコソ」の若手大喜利でいじられポジションになっていたのを応援の気持ちで見ていたんだよなぁ。

今年9月に落語界から退きました。

ご報告できずにいてごめんなさい。

少しでも気にかけてくださった皆様、ありがとうございました。

思ってくださって、ありがとうございました。

もうすぐ新しい年が始まりますね。

また、どこかで。

吉笑さん「現在落語論」で気になる一節。

落語界には「師匠選びも芸のうち」という言葉がある。吉笑さんの言う「仲間たち」の中に春吾さんが入っているかどうかを示唆するものはないけど、春吾さんが立川一門の前座〜二つ目で吉笑さんと一緒に活動する機会が多かったのは確かだ。

客観的に見ても「才能がある」と思っていた仲間たちが、師弟関係の問題などで廃業するのを目の当たりにしてきた今となっては、身に染みてこの言葉の意味が理解できる。

吉笑さん、春吾さんの分も前に進んでくださいね。

ホラー苦手なんだけど、仮名手本忠臣蔵の外伝としての「東海道四谷怪談」に興味を持った。民谷伊右衛門は塩冶家の家臣だけど犯罪に手を染めてどんどん真っ黒になっていき、塩冶家元家臣で討ち入り四十七士のひとりに肉親の仇として討ち取られていく。単なる怪談話ではないんですね。

(評・舞台)国立劇場12月歌舞伎公演「東海道四谷怪談」 染五郎のお岩、髪梳きに迫力

東海道四谷怪談 不気味さ出す幸四郎=評・小玉祥子

松本幸四郎が「東海道四谷怪談」

雪が降る原点回帰の「四谷怪談」 松本幸四郎、23年ぶり伊右衛門 お岩は市川染五郎

松本幸四郎と市川染五郎が東海道四谷怪談 東京・国立劇場で

<歌舞伎>冬の「四谷怪談」 染五郎「お岩」に初挑戦

松本幸四郎、市川染五郎共演の12月歌舞伎『通し狂言 東海道四谷怪談』

染五郎お岩さんが宙舞う 戦後初 冬の「四谷怪談」

仕事でテレカンが入って最初の一時間をスキップ(; ;)したが、二幕目には間に合った。

仕掛けに工夫があり、お岩の宙乗りは下半身がないように見える吊り方、逆さに吊って関係者を吊り上げて取り殺すなど、なかなかスペクタクル。二階席にいたのだが、中央付近のお客様がいじられたようで悲鳴が(汗)。

忠臣蔵の討ち入りで幕になり、大団円というか恐怖譚で縮み上がった気持ちを晴れやかにする演出(現実は集団で老人を闇討ちする事件なんだけどな……)。

(評・舞台)国立劇場12月歌舞伎公演「東海道四谷怪談」 染五郎のお岩、髪梳きに迫力

東海道四谷怪談 不気味さ出す幸四郎=評・小玉祥子

松本幸四郎が「東海道四谷怪談」

雪が降る原点回帰の「四谷怪談」 松本幸四郎、23年ぶり伊右衛門 お岩は市川染五郎

松本幸四郎と市川染五郎が東海道四谷怪談 東京・国立劇場で

<歌舞伎>冬の「四谷怪談」 染五郎「お岩」に初挑戦

松本幸四郎、市川染五郎共演の12月歌舞伎『通し狂言 東海道四谷怪談』

染五郎お岩さんが宙舞う 戦後初 冬の「四谷怪談」

仕事でテレカンが入って最初の一時間をスキップ(; ;)したが、二幕目には間に合った。

仕掛けに工夫があり、お岩の宙乗りは下半身がないように見える吊り方、逆さに吊って関係者を吊り上げて取り殺すなど、なかなかスペクタクル。二階席にいたのだが、中央付近のお客様がいじられたようで悲鳴が(汗)。

忠臣蔵の討ち入りで幕になり、大団円というか恐怖譚で縮み上がった気持ちを晴れやかにする演出(現実は集団で老人を闇討ちする事件なんだけどな……)。

18時30分開演、21時30分過ぎ終演でサービスてんこ盛り。

赤めだかトーク・蝦蟇の油/談春

「赤めだかトーク」はツイートできない面白ネタ満載。

そして、蝦蟇の油を談春さんがかけるというのもレアで私は初聴き。きゃー。

トーク

立川談春

濱田岳(志らく役)

宮川大輔(関西役)

北村有起哉(談々役)

濱田岳さんが、落ち着いて座っていられない、人の話をあまり聴いてない、などなど困ったちゃんでそれが一層爆笑を引き起こしてました。

芝浜/談春

中入前も長く引っ張って大丈夫かと思ったけど、さらにこってりたっぷりな「芝浜」。特に、大晦日の夫婦の場面が長くたっぷりで、望陀の涙。

赤めだかトーク・蝦蟇の油/談春

「赤めだかトーク」はツイートできない面白ネタ満載。

そして、蝦蟇の油を談春さんがかけるというのもレアで私は初聴き。きゃー。

トーク

立川談春

濱田岳(志らく役)

宮川大輔(関西役)

北村有起哉(談々役)

濱田岳さんが、落ち着いて座っていられない、人の話をあまり聴いてない、などなど困ったちゃんでそれが一層爆笑を引き起こしてました。

芝浜/談春

中入前も長く引っ張って大丈夫かと思ったけど、さらにこってりたっぷりな「芝浜」。特に、大晦日の夫婦の場面が長くたっぷりで、望陀の涙。

心覚え程度に。

歌舞伎美人 十二月大歌舞伎 歌舞伎座

妹背山婦女庭訓

「三笠山御殿」を今年の平成中村座で観ていましたので、初見の「杉酒屋」も「道行恋苧環」もす〜っと頭に入りました。

「杉酒屋」「道行恋苧環」のお三輪は七之助さん。顔の小ささ、首の長さが際立って、凛とした姿。うーん、町娘よりも深川芸者が似合うわ。演劇に造詣の深い友人が「顔よし、姿よし、声よし」と言っていた(ついでに、勘九郎も声よし、海老蔵と染五郎は力むと声が割れる、とも言っていた)。

児太郎さんの赤姫姿、松也さんの美男ぶりもよく、三人揃う道行の場面の素敵なこと。

そして「三笠山御殿」のお三輪は玉三郎さん。純情一途な恋に燃える田舎娘のお三輪と、嫉妬に狂う一瞬、そして刺されて息絶える前にまた純な娘に戻るところ、さすがに素晴らしい。

これは江戸歌舞伎の荒事ならではの特徴なんだろうけど、お三輪が息絶えた後の金輪五郎と警備兵の立ち回り、トンボ切って勇壮なんだけど……お三輪が死んだ後の余韻もなければ、命を捧げられた求女こと藤原淡海が感謝したり惜しんだりする場もなく、蘇我入鹿が滅ぶ場もなく、何だか「俺たちの闘いはこれからだ」的な幕なのは、私的には納得いかないなぁ。

歌舞伎美人 十二月大歌舞伎 歌舞伎座

妹背山婦女庭訓

「三笠山御殿」を今年の平成中村座で観ていましたので、初見の「杉酒屋」も「道行恋苧環」もす〜っと頭に入りました。

「杉酒屋」「道行恋苧環」のお三輪は七之助さん。顔の小ささ、首の長さが際立って、凛とした姿。うーん、町娘よりも深川芸者が似合うわ。演劇に造詣の深い友人が「顔よし、姿よし、声よし」と言っていた(ついでに、勘九郎も声よし、海老蔵と染五郎は力むと声が割れる、とも言っていた)。

児太郎さんの赤姫姿、松也さんの美男ぶりもよく、三人揃う道行の場面の素敵なこと。

そして「三笠山御殿」のお三輪は玉三郎さん。純情一途な恋に燃える田舎娘のお三輪と、嫉妬に狂う一瞬、そして刺されて息絶える前にまた純な娘に戻るところ、さすがに素晴らしい。

これは江戸歌舞伎の荒事ならではの特徴なんだろうけど、お三輪が息絶えた後の金輪五郎と警備兵の立ち回り、トンボ切って勇壮なんだけど……お三輪が死んだ後の余韻もなければ、命を捧げられた求女こと藤原淡海が感謝したり惜しんだりする場もなく、蘇我入鹿が滅ぶ場もなく、何だか「俺たちの闘いはこれからだ」的な幕なのは、私的には納得いかないなぁ。

志の輔さんトリの昼の部と談春さんトリの夜の部。かなり雰囲気の違う会でした。

談吉「孝行糖」

ネタとしては知っていたが寄席でもあまり聞いてなかったので、楽しんだ。与太郎のおじさんの言い立てがすごい。与太郎は小石川の水戸様の屋敷前を通るのね。

志遊「四人ぐせ」

これもネタとしては知っていた(朝ドラ「ちりとてちん」が流れた時に関西落語の知識が増えたので、たぶんその頃)が初めて聴いた。上方落語を江戸落語につくり直して演じるスタイルなのね。

生志「反対俥」

私的にはつい先日亡くなった圓蔵師匠の十八番ネタだけど、生志さんのも好き。

談四楼「一文笛」

なんと「米朝師匠追悼」ネタ。しんみり。

~仲入り~

口上(左寄り司会:生志、志の輔、錦魚改め小談志、龍志、談四楼)

皆さん結構はじけてました。

龍志「駒長」

なんと「志ん朝師匠追悼」ネタ。「庖丁」に似ている美人局のお噺。しっとり艶っぽい感じ。

志の輔「ディアファミリー」

なんと「新作やります」。5年ぶりに聴いた。爆笑し、そして家族の葛藤と愛にほろり。

誰も家元に習ったネタをかけない昼の部(爆)。

夜の部

キウイ「寿限無」

談修「目黒のさんま」

……すみません、蕎麦屋で二合飲んじまったせいで、記憶が飛びました。。

雲水「犬の目」

関西弁でさらにカリカチュアライズされた。

左談次「天災」

やはり立川流創設前の師匠、寄席で聴いてもいいだろうなぁ。

〜中入り〜

口上(左寄り司会:雲水、談春、談奈改め左平次、左談次、談之助)

家元が亡くなった後に左平次さんを預かる以前に弟子を取ったことがなかった左談次師匠が江戸前で照れてました。

そして、談春さんが言うには、家元の直弟子たちを真打ちにするまでは、落語立川流は一緒にやっていこうという申し合わせ的なものがあるようです。そこから先は流れ解散的な??

昼の部の爆笑編とは違う雰囲気でした。

談之助「とんちき」

珍品。廓噺で、戦時中に禁演落語として自主規制されたネタのひとつ。「面白くない」から。「五人廻し」を面白くなくしたような……ネタ。

談春「三軒長屋」

ドラマ「ルーズヴェルト・ゲーム」に続いて「下町ロケット」で演技力が話題となり、さらにエッセイ「赤めだか」のドラマ化が12月28日放映に決まって、とてもご機嫌な師匠。

「三軒長屋」の序……ですかね。質屋の旦那が鳶頭と道場主を追い出そうと思っていることをお妾さんに匂わせたところでサゲ。たぶん熱が入って持ち時間が来てしまったからだと思います。

でも活写ぶりが素晴らしかった。特に鳶頭のおかみさんと若い衆たちのやりとりが。

夜の部のネタも、あまり家元とは関係なかったような。でもいいと思います、個性が発揮できれば。

談吉「孝行糖」

ネタとしては知っていたが寄席でもあまり聞いてなかったので、楽しんだ。与太郎のおじさんの言い立てがすごい。与太郎は小石川の水戸様の屋敷前を通るのね。

志遊「四人ぐせ」

これもネタとしては知っていた(朝ドラ「ちりとてちん」が流れた時に関西落語の知識が増えたので、たぶんその頃)が初めて聴いた。上方落語を江戸落語につくり直して演じるスタイルなのね。

生志「反対俥」

私的にはつい先日亡くなった圓蔵師匠の十八番ネタだけど、生志さんのも好き。

談四楼「一文笛」

なんと「米朝師匠追悼」ネタ。しんみり。

~仲入り~

口上(左寄り司会:生志、志の輔、錦魚改め小談志、龍志、談四楼)

皆さん結構はじけてました。

龍志「駒長」

なんと「志ん朝師匠追悼」ネタ。「庖丁」に似ている美人局のお噺。しっとり艶っぽい感じ。

志の輔「ディアファミリー」

なんと「新作やります」。5年ぶりに聴いた。爆笑し、そして家族の葛藤と愛にほろり。

誰も家元に習ったネタをかけない昼の部(爆)。

夜の部

キウイ「寿限無」

談修「目黒のさんま」

……すみません、蕎麦屋で二合飲んじまったせいで、記憶が飛びました。。

雲水「犬の目」

関西弁でさらにカリカチュアライズされた。

左談次「天災」

やはり立川流創設前の師匠、寄席で聴いてもいいだろうなぁ。

〜中入り〜

口上(左寄り司会:雲水、談春、談奈改め左平次、左談次、談之助)

家元が亡くなった後に左平次さんを預かる以前に弟子を取ったことがなかった左談次師匠が江戸前で照れてました。

そして、談春さんが言うには、家元の直弟子たちを真打ちにするまでは、落語立川流は一緒にやっていこうという申し合わせ的なものがあるようです。そこから先は流れ解散的な??

昼の部の爆笑編とは違う雰囲気でした。

談之助「とんちき」

珍品。廓噺で、戦時中に禁演落語として自主規制されたネタのひとつ。「面白くない」から。「五人廻し」を面白くなくしたような……ネタ。

談春「三軒長屋」

ドラマ「ルーズヴェルト・ゲーム」に続いて「下町ロケット」で演技力が話題となり、さらにエッセイ「赤めだか」のドラマ化が12月28日放映に決まって、とてもご機嫌な師匠。

「三軒長屋」の序……ですかね。質屋の旦那が鳶頭と道場主を追い出そうと思っていることをお妾さんに匂わせたところでサゲ。たぶん熱が入って持ち時間が来てしまったからだと思います。

でも活写ぶりが素晴らしかった。特に鳶頭のおかみさんと若い衆たちのやりとりが。

夜の部のネタも、あまり家元とは関係なかったような。でもいいと思います、個性が発揮できれば。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(03/25)

(03/24)

(02/03)

(12/20)

(08/11)

最新コメント

[07/14 Ingeborg]

[12/14 白牡丹(管理人)]

[12/14 ゆーじあむ]

[11/08 白牡丹(管理人)]

[11/07 れい]

[01/21 ゆーじあむ]

[11/15 白牡丹@管理人]

[11/15 ゆーじあむ]

[05/25 長谷川誠二郎]

[07/23 白牡丹@管理人]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

プロフィール

HN:

白牡丹

性別:

非公開

自己紹介:

幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。

リンク

アクセス解析

Livedoor BlogRoll

本棚